|

|

|

|

Au Moyen Âge, le quartier où

se trouve l'église Saint-André actuelle se situait

au niveau de la Porte de Chacre, en dehors des remparts de la ville.

La première mention connue d'un édifice cultuel rémois

dédié à saint André se trouve dans une

bulle du pape Innocent IV, datée de 1251. Celui-ci promet

des indulgences à ceux qui visiteront l'oratoire aux jours

de la Saint-André et de la Sainte-Catherine. Cet édifice

a été détruit pendant la guerre de Cent Ans

alors que le roi Édouard III faisait le siège de Reims

(décembre 1358 - mars 1360), le but du souverain anglais

étant de prendre la ville pour s'y faire sacrer roi de France.

Devant l'âpreté des défenseurs, il dut renoncer

à son projet.

En fait, l'église a été détruite par

les soldats français du capitaine Gaucher de Châtillon,

chargé de la défense de Reims.

L'édifice s'élevant trop près des remparts,

Gaucher estima qu'il pouvait servir de point d'appui à l'assiégeant.

D'autres bâtiments, eux aussi à l'extérieur

des remparts, subirent le même sort.

Les historiens de la ville supposent que l'édifice a été

reconstruit rapidement, puis à nouveau détruit en

1475 quand Reims

fut menacée d'une nouvelle attaque anglaise. En effet, le

roi York Édouard IV, reprenant à son compte la volonté

de son aïeul, fit débarquer son armée à

Calais et l'engagea dans une chevauchée en Picardie et en

Champagne. Cela ne mena pas loin : le roi Louis XI versa des subsides

à l'ennemi pour lui faire quitter la France.

En 1529, les habitants du faubourg, qui dépendaient de la

paroisse Saint-Symphorien, demandèrent l'autorisation au

chapitre de bâtir une chapelle (toujours dédiée

à saint André). Aussitôt élevée,

ils s'adressèrent au cardinal de Lorraine pour qu'elle fût

reconnue succursale de Saint-Symphorien, une façon pour elle

d'acquérir de nouveaux droits et de gagner son indépendance.

En 1560, ils obtinrent gain de cause : un prêtre y résidera

désormais en permanence et la chapelle sera agrandie et dotée

de fonts baptismaux.

Pendant les guerres de Religion, les maisons du faubourg Saint-André

sont rasées. L'église subsiste. Les habitants se réfugient

à l'intérieur des remparts. Quand la paix revient,

il faut reconstruire les maisons, mais l'église est en ruine.

Les faibles moyens disponibles iront d'abord aux habitations ; l'édifice

cultuel se contentera des restes.

En 1686, l'église devient une cure indépendante et

peut donc toucher des revenus. On peut ainsi la remettre à

neuf.

En 1793, sous la Terreur, elle est transformée en grange.

Après la Révolution, elle est réaffectée

au culte, et désormais rattachée à la cathédrale

Notre-Dame.

Au XIXe siècle, le renouveau du catholicisme aidant, l'édifice

est bientôt jugé rudimentaire et d'une capacité

insuffisante pour une population qui s'accroît. Aussi une

nouvelle église est-elle construite de 1859 à 1865, à

côté de la première, par l’architecte diocésain

Narcisse Brunette (1808-1895). L'ancien édifice est ensuite

rasé.

En septembre 1914, les Allemands tirent au canon sur Saint-André

(comme sur la cathédrale) qu'ils soupçonnent de servir d’observatoire

d’artillerie. En 1917, l’église est incendiée par de nouveaux bombardements

allemands.

La reconstruction, engagée en 1929, ne copiera pas l'original.

Le clocher sera rebâti plus haut. Il culmine à présent

à 88 mètres, ce qui en fait le plus haut édifice religieux

de Reims.

Saint-André ne suit pas la règle de l'orientation

habituelle : la façade est en effet dirigée quasiment

au sud. Dans cette page, ce sont donc les directions liturgiques

qui sont employées (avec un chœur

supposé être à l'est).

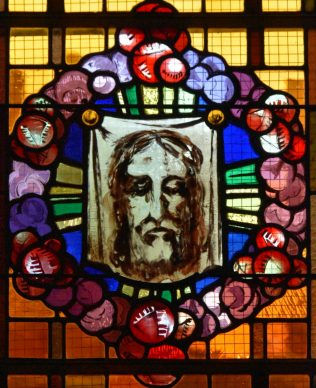

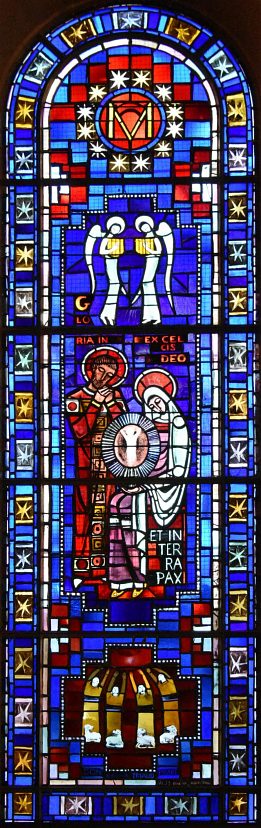

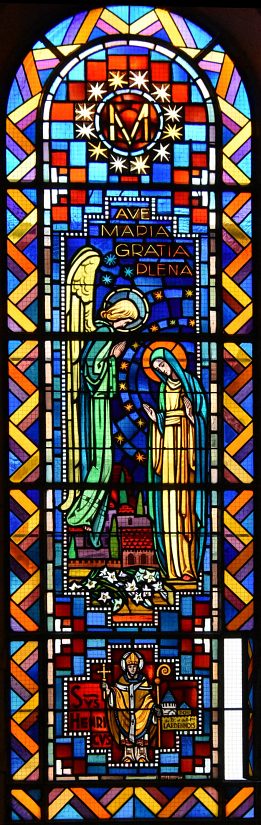

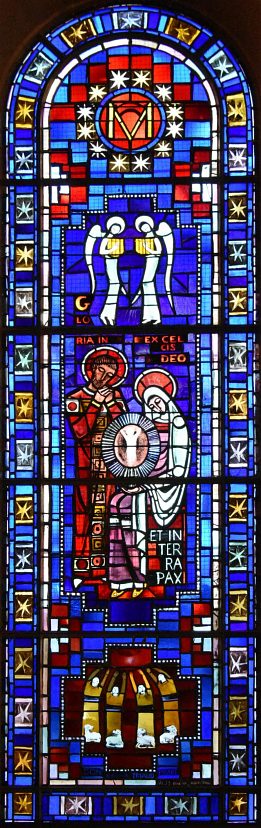

En 1914, tous les vitraux

du XIXe siècle ont été brisés. Ils seront

remplacés dans les années 1930 par des créations

de l'atelier rémois Jacques Simon. Néanmoins,

l'église possède un grand vitrail Renaissance (mis

à l'abri en 1914-18) illustrant le Martyre

de saint Sébastien.

|

|

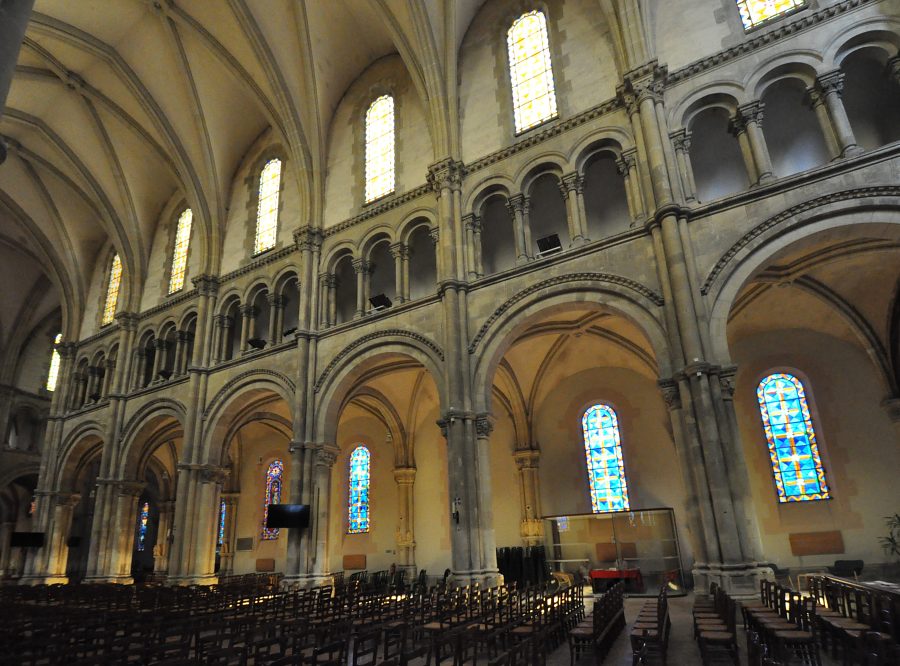

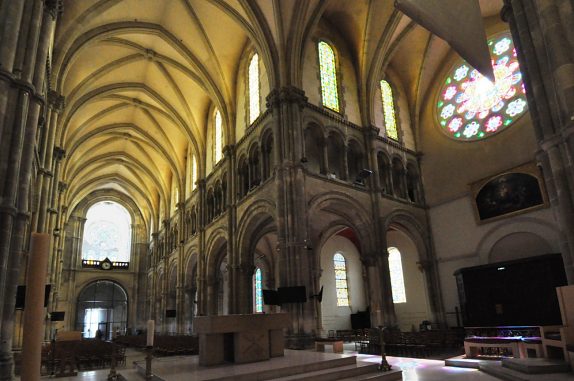

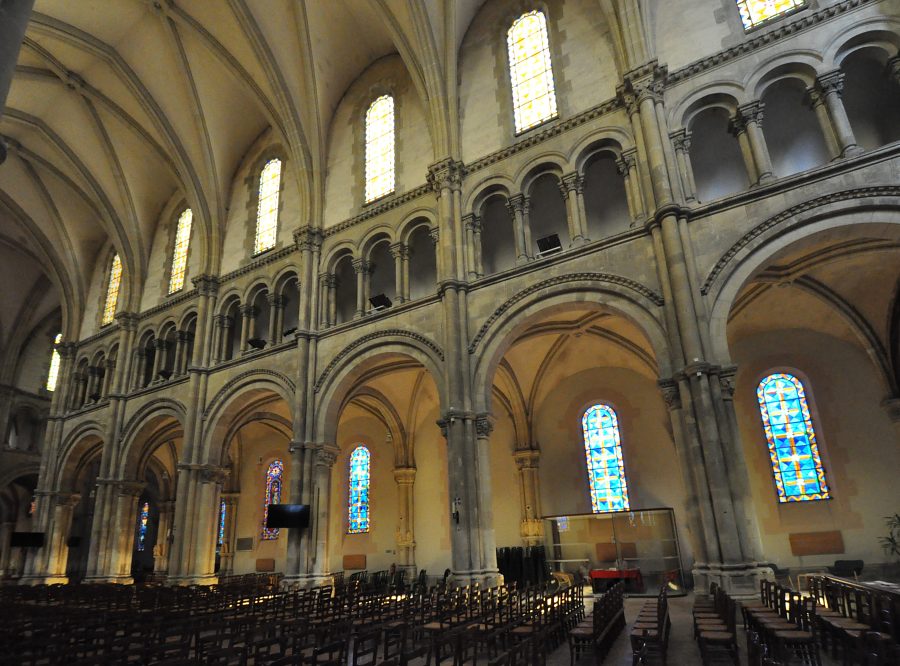

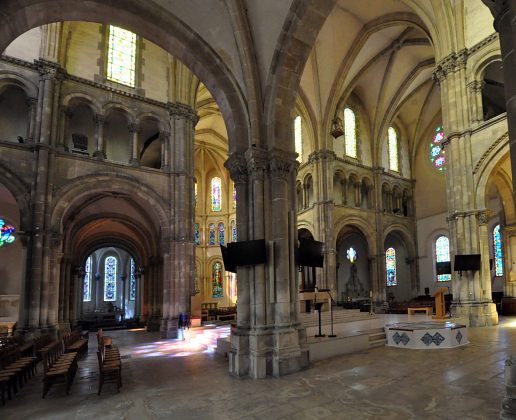

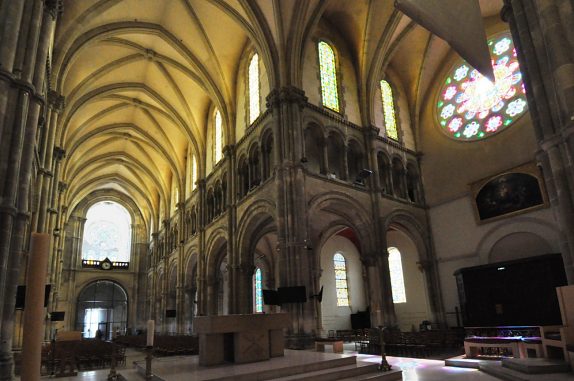

L'église Saint-André vue depuis le narthex.

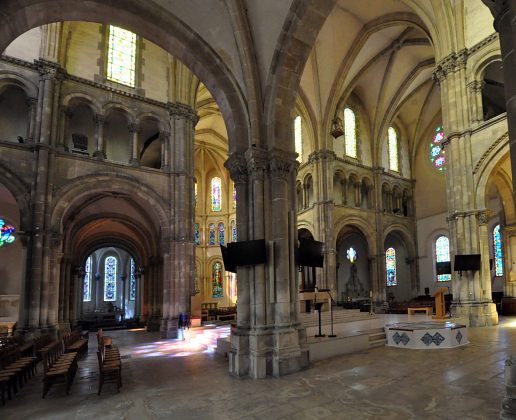

Dans une élévation à trois niveaux, l'église présente un composé néo-roman

et néogothique parfaitement homogène. |

Après les fouilles archéologiques achevées

en 2024,

l'entrée méridionale donne maintenant sur une

petite esplanade. |

|

Architecture

extérieure.

Le clocher culmine à 88 mètres.

Saint-André est ainsi le plus édifice

religieux de Reims.

Si la façade et son élévation relèvent

clairement du style néo-roman, les arcs-boutants

et les contreforts sur les côtés ont de

quoi étonner. Sont-ils là pour une raison structurelle

ou est-ce simplement une fantaisie stylistique voulue

par l'architecte ? Quoi qu'il en soit, ils impriment

une touche nettement néogothique au profil de l'église

qui en devient ainsi un édifice au style hybride.

L'église date de 1865 et ce mélange des

genres n'était pas rare sous le Second Empire.

Quant au chevet (photo plus haut), les absidioles et

les fenêtres en plein cintre lui donnent aussi

un goût néo-roman, mais la large taille

des fenêtres, laissant moins de place à

la maçonnerie, trahit aussi une structure néogothique.

|

|

Portail latéral néo-roman de l'église. |

|

|

|

|

Le narthex est séparé de la nef par de grandes

baies vitrées. |

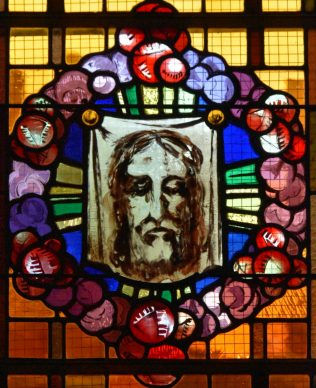

La Sainte Face orne un vitrail de la chapelle Sainte-Thérèse,

1930-32. |

Sainte Thérèse de Lisieux

par Gabriel Paulin-Paris, XIXe siècle. |

|

Chapiteaux néo-romans dans le narthex. |

Chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus

dans le narthex. |

|

| ARCHITECTURE INTÉRIEURE

: LA NEF ET LES BAS-CÔTÉS |

|

Dans toute l'église, les élévations sont sur trois niveaux.

Ici l'élévation sud.

Les arcs en plein-cintre rappellent le néo-roman ; les voûtes

d'ogives

et la taille des grandes fenêtres au troisième niveau

font penser au néogothique. |

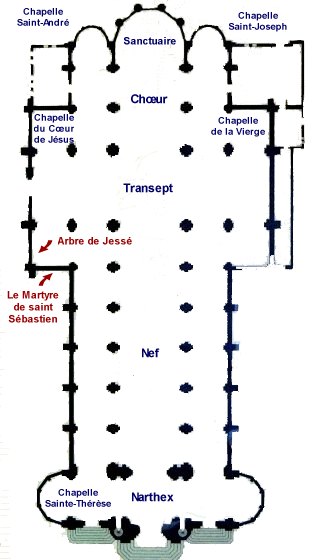

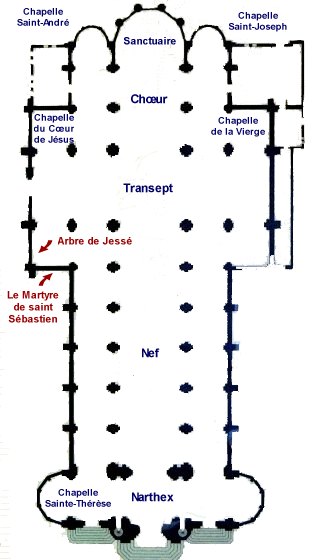

Plan de l'église Saint-André.

L'église Saint-André mesure 75 mètres de long

pour une largeur au transept de 36 mètres.

Ses voûtes s'élèvent à 22 mètres. |

La croix de la Mission de 1821 est devenue le Grand Calvaire.

|

Le Monument aux Morts, place de la République.

Il a pris la place de la grande croix de la Mission érigée

en 1821. |

|

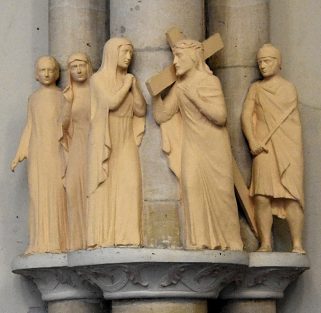

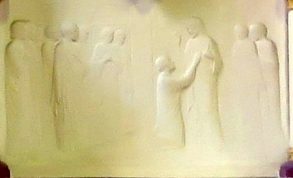

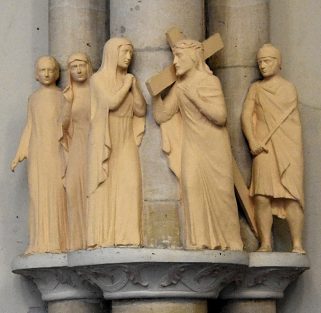

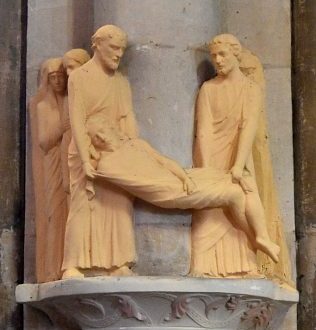

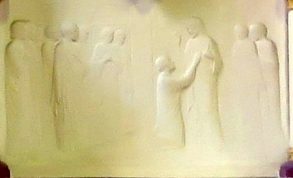

Le

chemin de croix.

C'est une création, dans les années 1930,

du sculpteur rémois Gabriel Paulin-Paris.

Sur le plan esthétique, il est dommage que la

teinte du matériau utilisé (bois, pierre,

moulage ?) se confonde presque avec celle des

colonnettes en arrière-plan. Une petite couche

de peinture foncée sur ces colonnettes accentuerait

le contraste, donnant ainsi plus de cachet à

l'œuvre de Paulin-Paris.

Pour le constater, passez la souris sur l'image ci-dessous.

|

|

Chemin de croix, station IV : Jésus rencontre sa mère.

Gabriel Paulin-Paris, années 1930. |

Passez la souris

sur l'image pour assombrir l'arrière-plan

et donner un peu de cachet à la sculpture. |

|

|

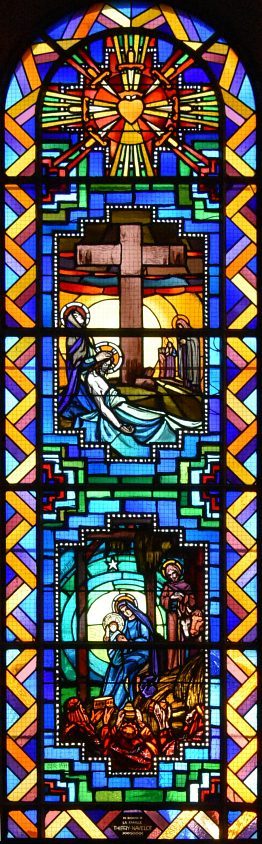

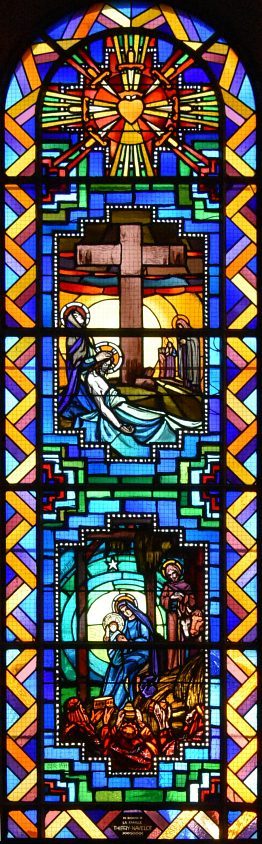

La

Vierge de la Piéta ---»»

Dans cette scène traditionnelle de la Piéta

(quand Marie reçoit son fils descendu de la croix),

Jacques Simon a peint la Vierge debout, pressant contre

elle le corps du Christ mort.

Le visage de Marie est un peu étonnant. On a

l'habitude de voir la Mère de Dieu (Mater

Dolorosa) diriger vers le Ciel un visage éploré,

acceptant - les yeux ouverts - la volonté divine.

Jacques Simon l'a peinte les yeux fermés. Marie

semble ainsi ajouter à sa douleur une sorte de

profonde méditation. Ce qui renforce l’impression

de souffrance intérieure.

Au Moyen Âge et à Renaissance, quelques artistes ont

représenté Marie de la sorte, mais ce choix reste rare.

|

|

|

|

Architecture

intérieure.

Une fois passé le grand narthex,

le visiteur se retrouve dans un environnement

de couleur ocre, à l'architecture très

homogène : l'élévation, sur

trois niveaux, se prolonge de manière identique

jusqu'à l'abside du chœur.

L'édifice est-il en style néogothique

ou en style néo-roman ?

Les panneaux d'information dans le narthex

parlent d'une église terminée en

1865 en style néogothique par l'architecte

Narcisse Brunette. Le Corpus Vitrearum,

dans le tome consacré aux vitraux de Champagne-Ardenne,

parle, de son côté, de style néo-roman.

En fait, le style emprunte aux deux époques

médiévales et, à ce titre,

on peut le qualifier d'hybride. Il respecte surtout

la tendance stylistique de la seconde moitié

du XIXe siècle, profondément marquée

par les idées d'Eugène Viollet-le-Duc

et de ses élèves. Narcisse Brunette

n'a fait que suivre la vague.

Le profil général des élévations

fait penser au néo-roman, notamment par

ses arcades en plein-cintre, mais le plein-cintre

faisait partie intégrante des principes

de la nouvelle «école» qui

portait le gothique aux nues... Même chose

pour le triforium et ses ouvertures à trois

fenêtres par travée : rien ne s'oppose

à les rencontrer dans une église

romane du XIe siècle. Mais le choix des

trois colonnettes montantes jusqu'à la

retombée des voûtes (photo ci-contre)

se rattache plus à l'époque gothique.

Quant au troisième niveau de l'élévation,

il laisse trop de place à la fenêtre

pour être qualifié de néo-roman.

Des ouvertures de cette taille ne permettraient

pas à un mur roman, de plus forte épaisseur,

de contrebuter efficacement une voûte en

berceau. En cela, il se rapproche du style gothique

qui, lui, aurait carrément inséré

une ouverture plus imposante...

Les voûtes d'ogives au-dessus du vaisseau

central et des bas-côtés, par leur

cachet typiquement néogothique, achèvent

de donner à l'église son côté

hybride, typique de l'époque de sa construction.

|

|

Trois colonnettes accompagnent la retombée

des ogives jusqu'au sol. |

|

Les stations du Chemin de croix s'élèvent le long des piliers

qui ferment les bas-côtés.

Ici : le bas-côté nord (direction prise au sens liturgique). |

|

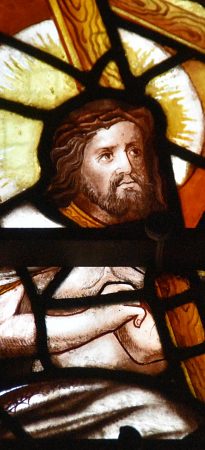

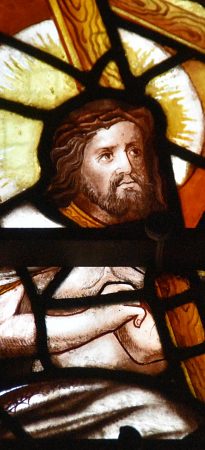

La

croix de la Mission est devenue le Grand Calvaire.

La Révolution une fois passée, le christianisme

en France connaît une ère de renouveau.

C'est vrai dans la Marne. Les communautés religieuses

se réinstallent ; les curés et les vicaires

nommés sont des ecclésiastiques modérés.

Mais, depuis 1789, le territoire de l'archevêché

de Reims

s'est modifié.

Selon l'Atlas historique des diocèses de France

(Éditions Archives et Culture, 2020),

en 1801, le Concordat réunit le département

de la Marne au diocèse de Meaux. Durant vingt

ans il n'y a plus d'archevêché à

Reims.

L'évêché de Châlons-en-Champagne

disparaît lui aussi. Il faut attendre 1822 pour

que l'archevêché renaisse, amputé

de la partie sud de la Marne, mais élargi à

l'ensemble du département des Ardennes. Les évêques

de Châlons, Soissons, Beauvais

et Amiens

sont alors suffragants de l'archevêque de Reims.

Néanmoins, Monseigneur Jean-Charles de Coucy

sera archevêque de Reims

de 1817 à 1824. À sa mort (1824), il sera

remplacé par Jean-Baptiste de Latil.

La piété populaire s'était tue

à l'ère révolutionnaire. Dès

le début de la Restauration, elle se réveille.

Processions et plantations de croix se multiplient ;

pouvoir politique et pouvoir religieux s'accordent.

Ainsi est organisée à Reims

la grande Mission de 1821 qui culmine le 23 février

par l'érection d'une croix d'une vingtaine de

mètres de haut dans le square de la Mission,

près de l'actuelle place de la République. L'endroit

est maintenant occupé par le monument aux Morts

(photo ci-contre).

Après les Trois Glorieuses de juillet 1830, des esprits

échauffés, violemment opposés au cléricalisme, abattent

la croix en août suivant et la traînent dans la ville

sous les quolibets. Elle peut néanmoins être récupérée.

Cachée à Vervins dans l'Aisne, ce n'est qu'en 1880 que

l'archevêque de Reims,

Monseigneur Langénieux, décide de la dresser dans l'église

Saint-André, avec un bras vertical fortement amputé.

Sa hauteur initiale était en effet de 17 mètres. Les

statues de la Vierge et de saint Jean, disposées de

part et d'autre, l'ont transformée en une croix du Calvaire.

|

|

Le Calvaire, détail : le Christ. |

Chemin de croix, station III :

Jésus tombe sous le poids de la croix.

Gabriel Paulin-Paris, années 1930. |

La Vierge de la Piéta a les yeux fermés : une expression

assez rare. |

|

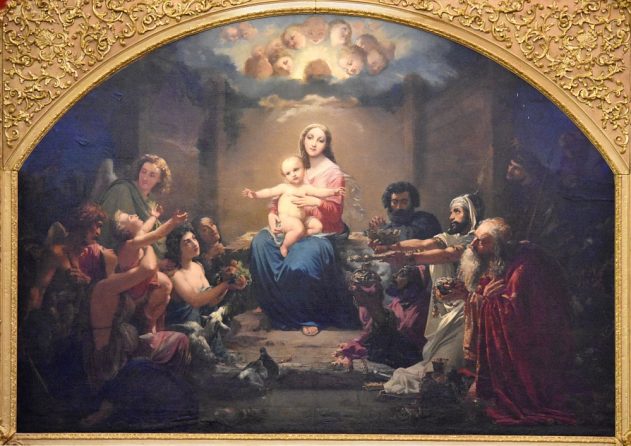

Piéta et Adoration des mages.

Atelier Jacques Simon,

1930-32. |

|

Le Couronnement de la Vierge.

Atelier Jacques Simon, 1930-32. |

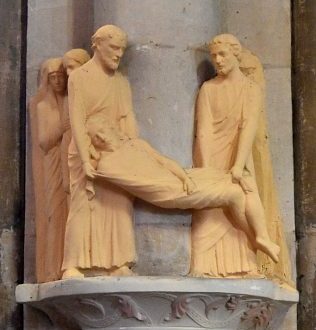

Chemin de croix, station XIV : Jésus est mis dans le sépulcre.

Gabriel Paulin-Paris, années 1930. |

|

Les

vitraux de l'église Saint-André.

Tous les vitraux de l'église sont du XXe siècle,

à l'exception du Martyre

de saint André, daté de 1560,

mais très restauré au XIXe. C'est le seul

vestige de l'importante vitrerie Renaissance qui ornait

l'ancienne église du XVIe siècle, démolie

en 1865.

Cette vitrerie Renaissance est bien documentée.

Le Corpus Vitrearum en donne un résumé.

On y trouvait des thèmes traditionnels : la Visitation,

la Vierge du Calvaire, le Père céleste

entouré d'angelots, la Charité de saint

Martin, ainsi qu'une suite de saints. Certains d'entre

eux présentaient le donateur du vitrail (vraisemblablement

à la Vierge ou au Sacré-Cœur). C'était

le cas du seigneur Lucquy et de sa femme. Plusieurs

de ces verrières portaient la date de 1560.

En 1865, il fallut orner les baies de la nouvelle église

néo-romane. Comme seules deux des verrières

Renaissance furent jugées réutilisables,

on décida de faire recréer une série

de vitraux. Des ateliers de peintres verriers connus

au niveau national furent sollicités, comme Maréchal

de Metz, mais aussi des ateliers locaux : Bourgeois,

Bulteau, Vermonet ou Marquant.

Les obus allemands de la première guerre mondiale

ont malheureusement détruit toute cette production.

De 1929 à 1932, c'est l'atelier rémois

de Jacques Simon qui fut chargé de recréer

la vitrerie de l'église, privilégiant

là encore des thèmes traditionnels. Ce

sont ces verrières qui sont visibles aujourd'hui.

À noter qu'il n'y a pas de vitrail rappelant

le bombardement ou les combats de 1914-18.

En 1959, Brigitte Simon, dans le cadre de l'atelier

de son père, créa un vitrail original

sur le thème de l'Arbre

de Jessé, vitrail que l'on peut voir dans

le bras gauche du transept.

C'est l'atelier Jacques Simon qui fut chargé

de la restauration du vitrail du Martyre

de saint André en 1932. Cette œuvre

du XVIe siècle avait été mise à

l'abri à l'ancien archevêché de

Reims

dès le début du premier conflit mondial.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Champagne-Ardenne,

1992.

|

|

|

La Crucifixion et la Cène.

Atelier Jacques Simon, 1930-32. |

Chapiteau néogothique dans la nef. |

La Vierge du Calvaire, détail. |

Chapiteau néogothique dans la nef. |

| LE TRANSEPT, SES

AUTELS ET SES VITRAUX |

|

Le transept et la nef vus depuis le bras nord (au sens liturgique)

du transept. |

L'Incrédulité de saint Thomas.

Bas-relief de l'autel du Cœur de Jésus. |

|

|

Chapelle du Cœur de Jésus.

Bras nord du transept.

«««---

Marie-Madeleine devant le Christ ressuscité.

Atelier Jacques Simon, 1930-32 |

|

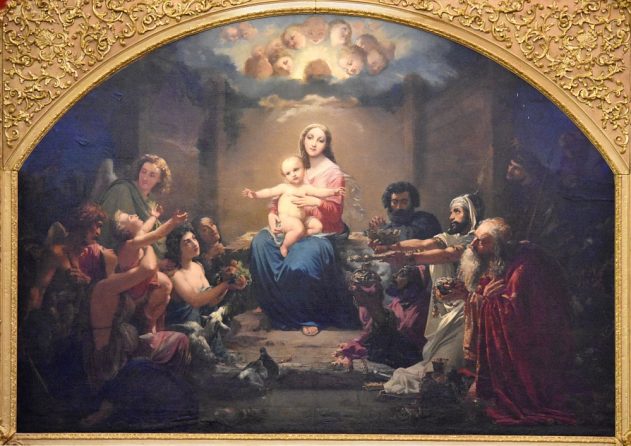

Adoration des bergers et des mages.

Toile d'Henri Lehmann (1814-1882) |

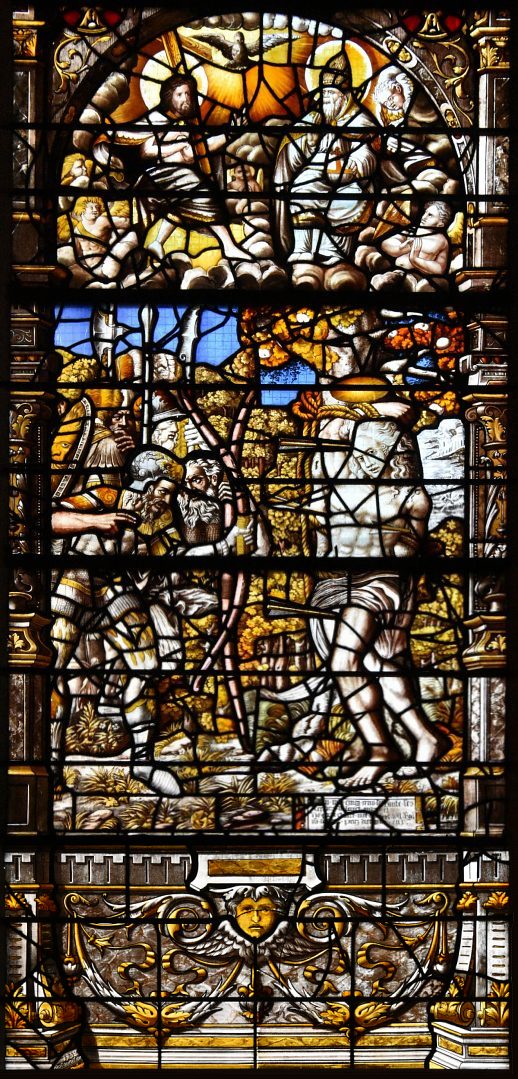

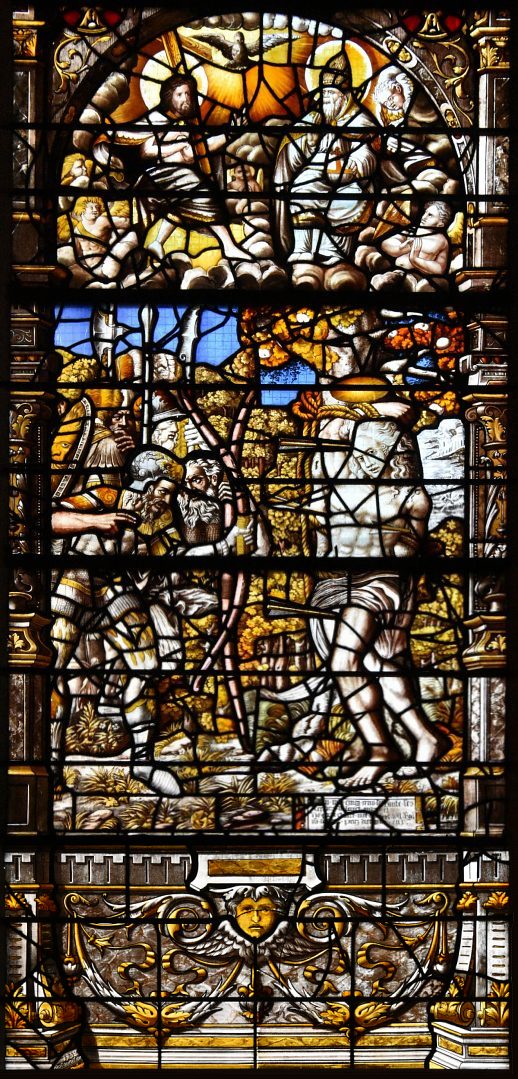

Baie 19 : le Martyre de saint Sébastien.

Vitrail daté de l'année 1560.

Voir plus bas la scène

du Martyre en gros plan. |

|

|

|

La Vierge et l'Enfant.

Atelier Jacques Simon, 1929. |

Signature du vitrail ci-dessus : Jac SIMON REIMS 1929. |

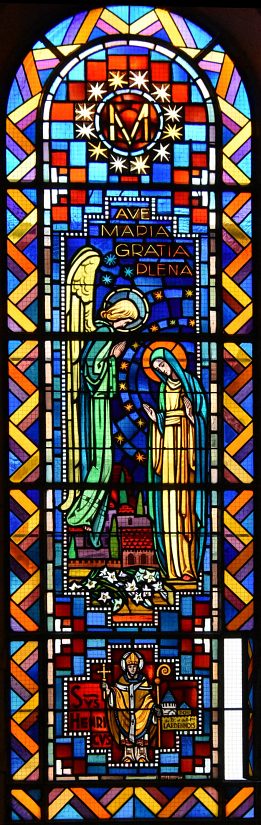

L'Annonciation

Atelier Jacques Simon, 1930-32. |

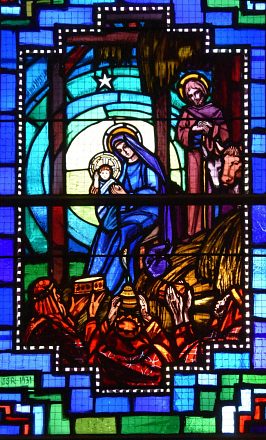

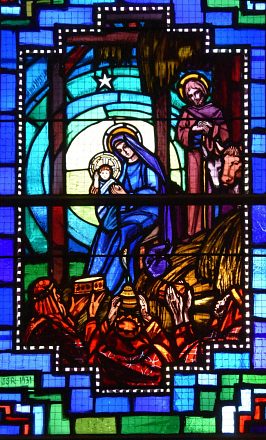

La Nativité.

Atelier Jacques Simon, 1930-32. |

Annonciation et Visitation.

Bas-reliefs de l'autel de la Vierge. |

|

Transept vu depuis le bas-côté nord (pris au sens liturgique).

À l'arrière-plan : le chœur. |

|

Le

Martyre de saint Sébastien, vitrail de 1560 (2/3).

---»» Henri Jadart, conservateur de la Bibliothèque

et du Musée de Reims,

parle en effet, dans son rapport, de trois vitraux d'époque

Renaissance qui se trouvent dans l'église en 1911.

Il y a d'abord une verrière de saint Philippe et saint

Jacques, encadrée par une vitrerie moderne, qui se trouve

dans la sacristie.

Henri Jadart parle ensuite d'une fenêtre dans le croisillon

gauche du transept qui rassemble deux scènes : d'abord,

le Baptême du Christ ; puis, au-dessous, saint Paul

qui bêche la terre, tandis que son disciple Apollos

passe derrière lui pour arroser. C'est évidemment

une allégorie d'un propos de saint Paul dans sa Première

lettre aux Corinthiens : «Moi j’ai planté, Apollos

a arrosé, mais c’est Dieu qui donnait la croissance.»

Selon Henri Jadart, ce vitrail - disparu - comprenait,

en son milieu, l'inscription de quatre lignes donnée

plus haut.

---»» Suite 3/3

plus bas.

|

|

Baie 19, détail : le Martyre de saint Sébastien.

Année 1560. |

|

Entrée de la Vierge au Temple et Éducation de la Vierge.

Bas-reliefs de l'autel de la Vierge. |

|

Les

bas-reliefs de l'autel de la Vierge.

Ces bas-reliefs sont donnés dans les deux photos

ci-dessus. On y voit, d'une part, une Annonciation

et une Visitation ; et, d'autre part, une Présentation

de Marie au Temple accolée à une Éducation

de la Vierge (qui se passe d'ailleurs sous l'œil

attentif de Joachim).

La taille des personnages est clairement surdimensionnée.

Le sculpteur leur a donné la taille de la hauteur

de la niche, voire davantage, forçant ainsi certains

des personnages à pencher la tête. C'est

notamment le cas de sainte Anne et du grand-prêtre

qui accueille Marie au Temple. Ce grand prêtre

est souvent identifié à Zacharie, époux

d'Élisabeth, ce qui ferait de lui un parent par

alliance de la Vierge. Il est d'ailleurs regardé

comme un saint de la Bible.

Bien que cette disproportion soit un peu choquante,

la sculpture néogothique du XIXe siècle

n'en était pas avare. Elle visait à attirer

l'attention sur les personnages, sans considération

de l'échelle induite par la hauteur des niches.

|

|

Baie 19, détail : En 1560, les archers de Saint-André

ont offert cette verrière. |

Baie 19, détail : saint Sébastien.

Année 1560. |

Baie 19, détail : le Père céleste.

Année 1560. |

|

Le

Martyre de saint Sébastien, vitrail de 1560 (3/3).

---»» Le troisième et dernier vitrail se trouvait dans

une fenêtre du croisillon droit du transept. C'est le

Martyre de saint Sébastien. Il insérait une légende

et une date en deux lignes :

Lan mil V LX henry Warnier et pierre failles, Thomas

colbert, guillaume becault, Jehan bouqueton,

Maturin chevalier, tous demourant au bourg portecheque

de Reims, m'ont faict faire.

De ces incohérences, que peut-on conclure ?

Il est vraisemblable qu'Henri Jadart, en rédigeant,

a inversé les deux inscriptions tant il est logique

de voir une corporation d'archers offrir un vitrail

illustrant le martyre de saint Sébastien.

L'autre inscription s'appliquerait donc au vitrail de

Paul bêchant, offert par des habitants du bourg

portecheque à Reims.

De cette verrière restaurée, selon le Corpus Vitrearum,

en 1864, il ne reste rien.

|

|

|

Baie 19, détail : deux archers.

Année 1560. |

Baie 19, détail : paysage en camaïeu derrière saint Sébastien.

Année 1560. |

Baie 19, détail : Jésus et sa croix.

Année 1560. |

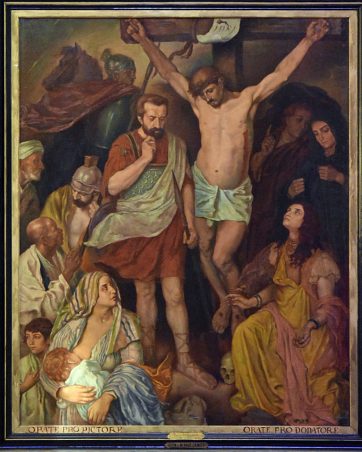

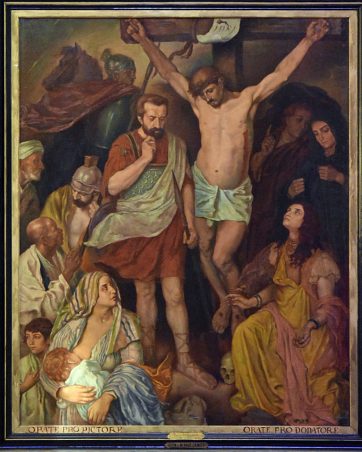

«La Conversion de saint Longin», 1898.

Émile Bernard (1868-1941). |

|

La nef et le bras nord (pris au sens liturgique) du transept

vus depuis la croisée.

Le triforium s'interrompt au niveau des façades du transept. |

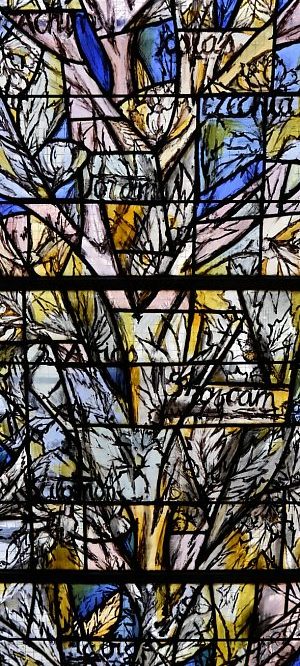

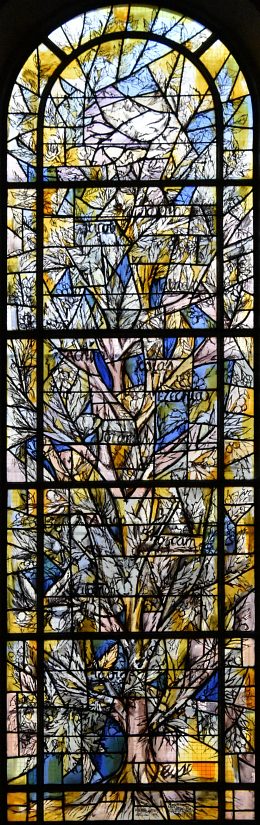

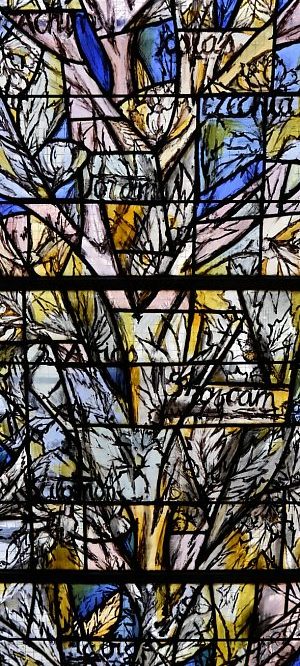

Baie 17, détail : Arbre de Jessé et ses

rois.

Brigitte Simon, 1959. |

|

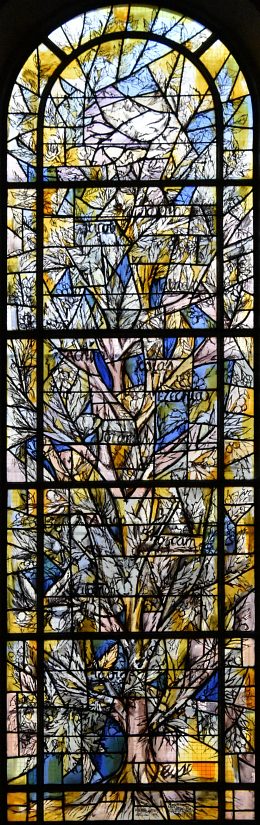

L'Arbre

de Jessé de Brigitte Simon, 1959.

Ce vitrail prend la notion d'Arbre au pied

de la lettre. En peignant le feuillage d'un chêne

lors d'un mois d'automne, Brigitte Simon donne

toute sa place à la nature arboricole.

Bien qu'elle ne représente les rois que

par leurs noms, son œuvre ne manque pas d'allure.

C'est un agréable mariage de quatre couleurs

où les traits qui strient le vitrail sur

toute sa surface dessinent avec énergie

le tronc, les branches, les brindilles et les

feuilles. Sans doute l'artiste a-t-elle voulu

ainsi rivaliser avec l'intense réseau de

plombs du vitrail de 1560 dans la baie voisine.

Dans l'extrait en gros plan donné ci-contre,

on reconnaît de bas en haut : David, Salomon,

Roboam, Asa, Joram, Ézéchias, Josias,

etc.

|

|

|

|

|

Vierge à l'Enfant, détail.

XIXe siècle

Autel de la Vierge dans le bras sud du transept. |

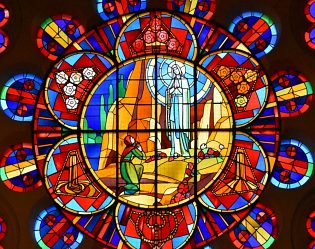

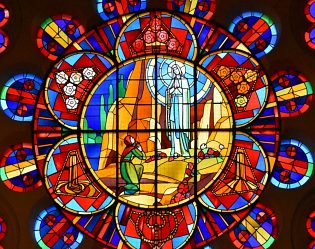

Sainte Bernadette devant la Vierge

Partie centrale d'une rose dans le transept.

Atelier Jacques Simon, années 1930. |

Baie 17 : Arbre de Jessé

Brigitte Simon, 1959.

Le nom de Jessé apparaît tout en bas. |

«««---

L'Adoration des mages, signé : JSR - 1931.

Atelier Jacques Simon, Reims, 1931. |

|

|

|

|

Chapelle Saint-André dans l'abside nord. |

Statue de saint Sébastien

datée du XVe siècle. |

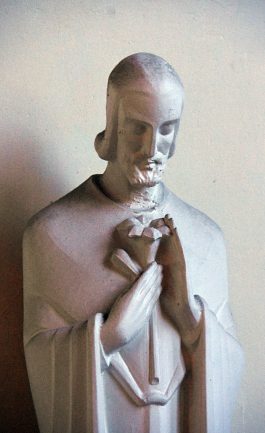

Saint Joseph, détail.

Belgique, Milieu du XIXe siècle. |

Ecce Homo dans une absidiole |

|

|

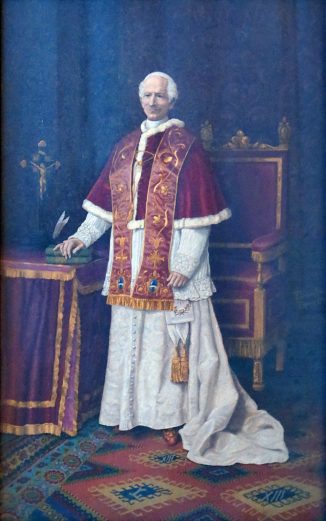

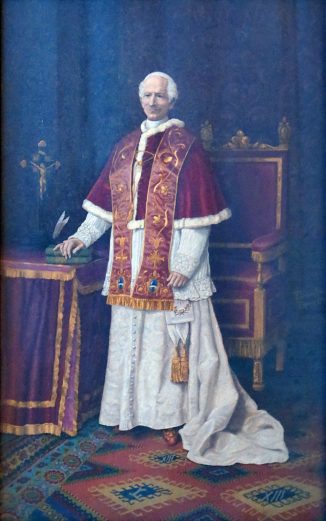

Tableau du pape Léon XIII. |

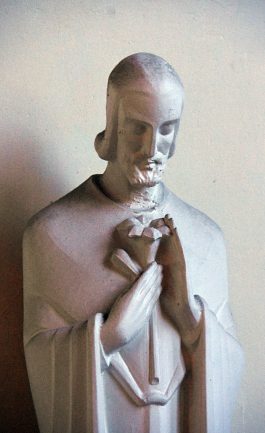

Statue de saint André dans la chapelle absidiale éponyme. |

|

| LE CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINT-ANDRÉ |

|

Comme la nef et le transept, le chœur de l'église s'élève sur trois

niveaux et respecte l'homogénéité du style.

En revanche, l'architecture de l'abside est simplifiée.

On y remarque la suppression du triforium comme dans les façades

du transept. |

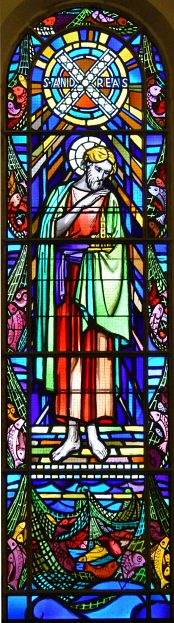

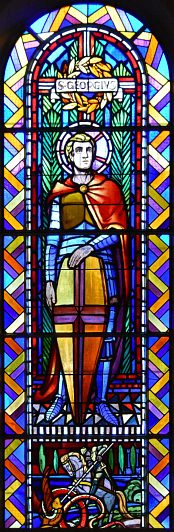

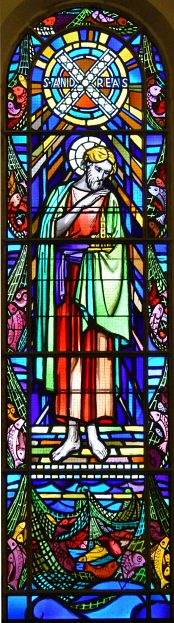

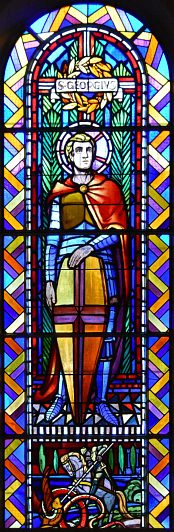

Saint André. |

Saint Jacques le Majeur. |

Saint Paul.

|

Saint Pierre.

|

Saint Georges.

Vitraux de l'atelier

Jacques Simon.

1930-1932. |

|

Les fenêtres hautes de l'abside reçoivent des vitraux de symboles

ou de grands personnages

qui sont des créations de l'atelier Jacques Simon à Reims (années 1930-1932). |

La nef vue depuis l'arrière de l'autel de messe à la croisée

du transept.

L'Arbre de Jessé de 1560 se trouve, au premier niveau, dans le vitrail

de droite. |

Documentation : Panneaux d'information dans

le narthex

+ «Les vitraux de Champagne-Ardenne», Corpus Vitrearum, 1992

+ «Congrès archéologique de France, session LXXVIIIe tenue à Reims

en 1911», article d'Henri Jadart

+ «Reims», Éditions Bonneton, 1990. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|