|

|

Avec la cathédrale

et la basilique Saint-Rémi,

l'église Saint-Jacques est la seule église médiévale de Reims

qui soit parvenue jusqu'à nous (avant la Révolution, on en comptait

plus d'une trentaine). Son origine est assez bien connue. Le quartier

de la Couture, où elle se trouve, fut concédé aux Rémois par l'archevêque

Guillaume de Champagne en 1182 pour y construire des échoppes

et des maisons. Située hors les murs, cette zone se présentait en

fait comme une extension de la ville. Auparavant, c'était un terrain

cultivé sur lequel l'abbaye de Saint-Denis percevait des dîmes.

Pour compenser la perte de revenus, l'archevêque Guillaume accorda

à l'abbaye une rente annuelle de douze livres.

Saint-Jacques fut évidemment bâtie pour subvenir aux besoins spirituels

de la nouvelle communauté. On sait qu'elle était déjà en travaux

en 1190. On construisit d'abord le chœur,

puis le transept et les deux premières travées de la nef (appelées

«double-travée»).

Le tout fut terminé vers 1200. Enfin vint le reste de la nef jusqu'à

la façade. Selon l'historien Peter Kurmann, cette partie fut construite

en deux temps. Le rez-de-chaussée fut achevé avant 1235. Après un

arrêt des travaux assez long, la construction reprit vers 1250-1260.

Tout porte à penser que l'édifice était achevé en 1270.

Le style de l'édifice est homogène. On note un aspect roman évident

au premier niveau de la nef (arcades, piliers, chapiteaux), niveau

qui est surmonté par un triforium en gothique rayonnant (style en

vogue au moment de la suite des travaux, vers 1250-1260). Au XVIe

siècle, tout le chœur fut détruit (sans doute pour être agrandi).

Les architectes choisirent le style gothique pour respecter l'harmonie

de l'ensemble quand on le regarde depuis l'avant-nef, mais bâtirent

les chapelles

latérales du chœur

en style Renaissance. Leur beauté est aujourd'hui bien mise en lumière

par les vitraux modernes de l'artiste Maria Elena Vieira Da Silva.

En 1854, l'architecte Narcisse Brunette se livra à des réparations

et des reconstructions fort importantes - et dont l'ampleur paraît

aujourd'hui injustifiée. Ainsi, tout le croisillon

nord du transept fut reconstruit en l'agrandissant, la croisée,

refaite et la double-travée adjacente, altérée. D'autres éléments

voisins furent reconstruits à l'identique. Au cours du premier conflit

mondial, l'église eut beaucoup à souffrir. En 1920, l'architecte

Henri Deneux y mit au point sa technique de couvrement de la nef

en éléments de ciment armé. Cette technique fut ensuite utilisée

à grande échelle à la cathédrale.

|

|

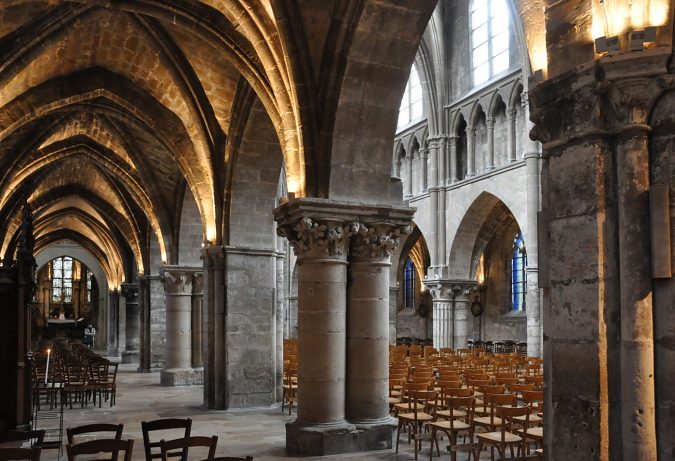

Vue d'ensemble de la nef de l'église Saint-Jacques.

Le premier niveau date du tout début du XIIIe siècle. Les niveaux

supérieurs sont de la seconde moitié de ce même siècle. |

| ARCHITECTURE EXTÉRIEURE

DE L'ÉGLISE |

|

La façade occidentale de l'église.

Pour l'historien Peter Kurmann, avec son immense pan de mur

terminé

par trois pignons, elle est unique dans la France septentrionale. |

Sculptures florales au-dessus d'un pilier du portail nord (XIIIe

siècle). |

|

|

La partie centrale de la façade illustre un thème typiquement

rémois :

deux niches situées entre les trois portails (aménagement reproduit

à Saint-Rémi).

En 1827, on a placé les trois statues que l'on voit dans les

niches :

saint Jacques est entouré de saint Jean l'Évangéliste et de

saint Pierre. |

Saint Jean l'Évangéliste et son aigle dans une niche de

la façade.

Statue installée en 1827. |

Saint Jacques dans la niche

centrale de la façade.

Statue installée en 1827. |

«««--- Le portail

nord date

du XIIIe siècle. |

|

|

Sculptures florales au-dessus d'un pilier du portail nord

(premier tiers du XIIIe siècle). |

Le chevet de Saint-Jacques a été entièrement reconstruit

au XVIe siècle. |

|

|

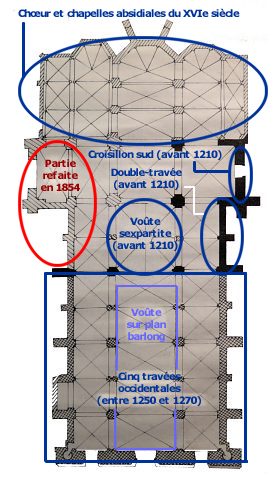

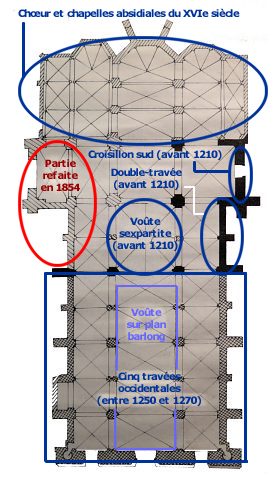

Plan de l'église Saint-Jacques. |

|

Les

chapiteaux de Saint-Jacques.

Les chapiteaux du premier niveau de la nef, comme celui

donné ci-contre en (1), méritent un commentaire. Il

faut d'ailleurs leur ajouter ceux de la façade occidentale

vus plus haut.

Si l'on suit la terminologie de l'historienne Denise

Jalabert, cette famille de chapiteaux appartient au

type de la «flore généralisée» de la première

moitié du XIIIe siècle.

L'historien Peter Kurmann précise dans son article sur

Saint-Jacques dans la revue du Congrès archéologique

tenu en Champagne en 1977 : «La plupart d'entre eux

sont décorés de feuilles à larges tiges s'enroulant

en des crochets en grande majorité épanouis. D'autres

feuilles plus petites se collent sur les larges tiges

dans une rangée qui prend naissance au-dessus de l'astragale.»

(L'astragale est la moulure qui sépare le chapiteau

et le fût du pilier).

Le chapiteau donné dans la photo ci-contre en (2) appartient

aussi à cette catégorie bien qu'on y voie des fleurs

sculptées sans ordonnancement particulier et avec des

pétales qui ressortent nettement. Notons que cet aspect

reflète d'ailleurs très bien le côté sauvage de la nature.

La thèse de Denise Jalabert, exposée dans son ouvrage

La Flore sculptée des monuments du Moyen Âge

en France, paru en 1965, a suscité maintes critiques.

Il semble en effet hors de portée des historiens d'ordonner

les sculptures de chapiteaux médiévaux selon un système

chronologique ou de les classer par école. Il y a trop

d'inconnus dans les noms des sculpteurs et les dates.

Seul un rangement par famille de fleurs et de feuilles

peut être tenté.

|

|

|

Le clocher est surmonté d'un lanternon construit pour remplacer

la flèche abattue par un ouragan en déc. 1711.

Il a été à nouveau détruit en 1918 et rebâti. |

Le Baptême de Clovis.

Vitrail historié datant de 1933.

Atelier Jacques Simon, Reims. |

Statue moderne

de la Vierge à l'Enfant. |

1 : Chapiteau à thème floral sur les colonnes jumelles

de la nef.

Son type artistique a été appelé «flore généralisée». |

Clé de voûte du XIIIe siècle

dans un collatéral. |

2 : Chapiteau à thème floral sur les colonnes jumelles

de la nef. |

Clé de voûte du XIIIe siècle dans un collatéral. |

|

|

| LA NEF ET LA DOUBLE-TRAVÉE |

|

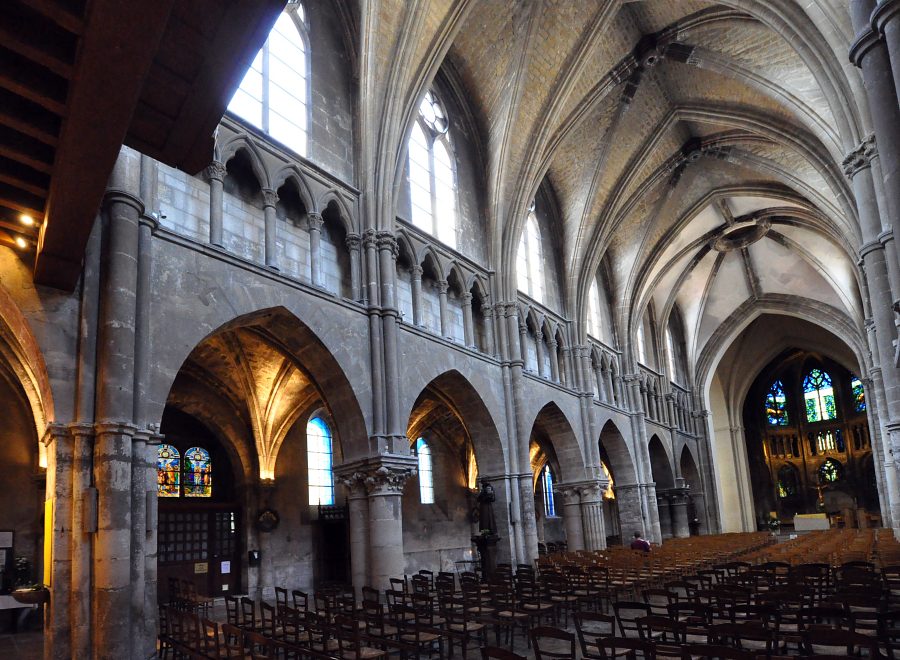

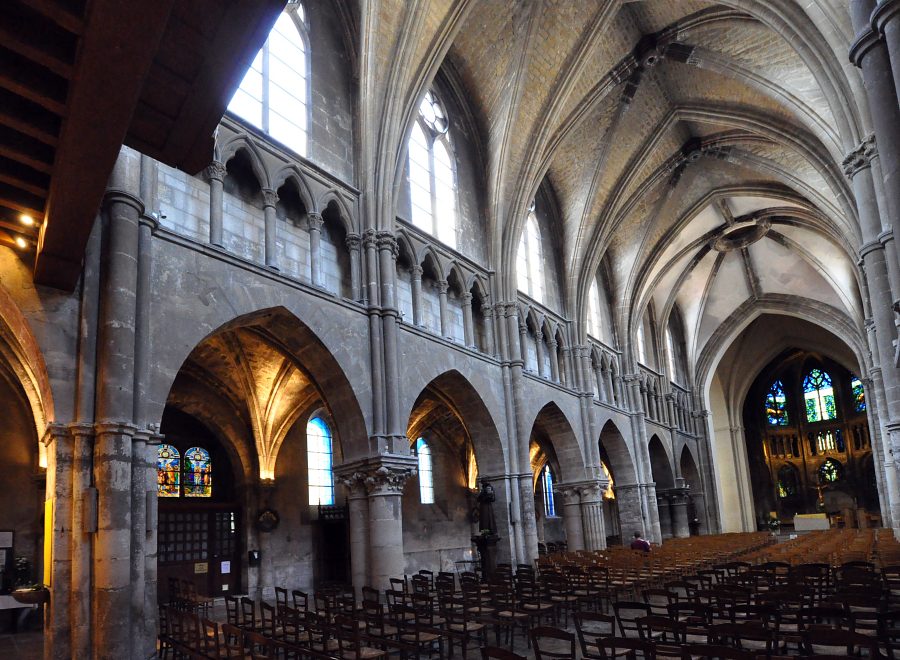

Élévations sud de la nef (XIIIe siècle).

La double-travée correspond aux deux arcades de gauche.

Elles sont séparées par la seule pile faible de l'édifice. |

|

L'élévation

sud de la nef.

Les deux travées les plus à gauche sont appelées

«double-travée». Elles auraient été achevées vers 1210. La

pile qui divise en deux cette double-travée est la seule pile

faible de l'église (la partie en vis-à-vis, qui est au nord,

a été entièrement refaite et transformée en 1854 par l'architecte

Narcisse Brunette). Les cinq autres travées (la cinquième

à droite sort du cadre de la photo) ont été construites entre

1210 et 1230.

|

L'alternance pile forte - pile

«faible» n'a plus qu'un intérêt artistique puisque la voûte

au-dessus de ces travées est quadripartite. L'alternance vise

en quelque sorte à répéter le schéma artistique de la double-travée,

notamment en adoptant un dessin différent pour les colonnettes

selon qu'elles sont fixées sur une pile faible ou une pile

forte.

|

|

Chapiteau du triforium

Vers 1250-1270. |

Chapiteau du triforium

Vers 1250-1270. |

|

L'histoire

de la nef médiévale (1/2).

Les cinq travées occidentales de Saint-Jacques

ont donné lieu à des interprétations contradictoires.

Elles ont été construites en deux fois : d'abord le

rez-de-chaussée, qui possède un indéniable cachet roman,

puis le triforium, en gothique rayonnant et la voûte.

On constate, sur la photo ci-dessus de l'élévation sud,

une alternance de piles fortes et de piles «faibles»

(les colonnes doubles jouant le rôle des piles faibles,

mais n'en sont pas). De prime abord, on en déduit que

le plan prévoyait une voûte sexpartite. On sait pourtant

que la voûte construite dans la deuxième moitié du XIIIe

siècle était quadripartite (dite «à plans barlongs»),

rendant inutile l'alternance fort-faible. Que s'est-il

donc passé ?

Une première interprétation nous est donnée par l'architecte

Louis Demaison dans son article sur l'église

Saint-Jacques rédigé à l'occasion du Congrès archéologique

tenu à Reims en 1911. Celui-ci écrit : «Vers le début

du XIVe siècle eut lieu une reconstruction partielle

; on refit l'étage supérieur du portail, les murs, les

fenêtres, le triforium et les voûtes des cinq premières

travées de la nef.» Ce qui signifie, ni plus ni moins

- et l'historien Peter Kurmann le souligne - que toute

la nef aurait été achevée au début du XIIIe siècle,

voûte sexpartite comprise.

Mais alors, on ne voit pas pourquoi la fabrique de l'église

aurait dissipé ses fonds dans le simple plaisir de changer

partiellement l'architecture. Aucun ouragan destructeur

n'étant signalé dans les relations, il n'y avait pas

de réparations importantes à apporter. Et le procédé

visant à modifier une large partie de l'édifice pour

le plaisir, après un laps de temps aussi court, ne s'est

jamais rencontré.

Dans son article sur Saint-Jacques, écrit lors du Congrès

archéologique tenu en Champagne en 1977, l'historien

Peter Kurmann contredit son collègue avec diplomatie

: ---»» Suite 2/2.

|

|

|

|

L'histoire

de la nef médiévale (2/2).

---»» «Je crois que les choses se passèrent différemment,

écrit-il. Pour quelles raisons les parties élevées à plus

de deux tiers de la nef auraient-elle été démolies?» Kurmann

rappelle qu'il n'y a pas de trace de «soudure» architecturale

dans la liaison entre la cinquième et la «sixième» travée,

c'est-à-dire là où l'on pourrait s'attendre à voir une rupture

de la construction. Il opte donc pour un arrêt des travaux

- ce qui est hautement probable compte tenu des difficultés

habituelles de financement.

Les étapes s'échelonnent alors de manière logique. Une fois

terminée la double-travée (travées 6 et 7 près du transept),

sous l'influence des avancées architecturales, on change les

plans pour adopter une voûte à plans barlongs (quadripartite).

Puis on élève «les grandes arcades et les collatéraux sur

toute la longueur de la nef, probablement de l'est à l'ouest,

y compris le rez-de-chaussée de la façade» (Kurmann). Cette

construction a dû se terminer vers 1235 au plus tard.

Notons que les piles faibles doivent impérativement être remplacées

par des piles quasi fortes afin de soutenir la nouvelle forme

de voûte prévue - d'où la présence de colonnes doubles alternant

avec les grosses piles rectangulaires. On remarquera que l'alternance

fort-faible a été appliquée dans le dessin des colonnettes,

selon le schéma de la double-travée (départ du sol ou départ

du chapiteau), ceci afin d'assurer l'homogénéité de la nef

et son harmonie.

Relevant les particularités artistiques du deuxième niveau,

Kurmann écrit que les niveaux supérieurs n'ont pas pu être

élevés avant 1250-1260. Ainsi, une fois bâtis les arcades

et les collatéraux, l'activité du chantier aurait cessé pendant

vingt à trente ans. (Pour que le culte pût avoir lieu, il

suffisait de couvrir les travées occidentales d'une toiture

provisoire.)

L'intervalle 1250-1260, donné par Kurmann pour la reprise

des travaux, se trouve confirmé par les formes du triforium

et le décor végétal des chapiteaux. Le style roman imprègne

le premier niveau, mais, au-dessus, c'est un gothique rayonnant

arrivé à maturité qui est à l'honneur. Le triforium est ainsi

une succession de baies à quatre arceaux trilobés. Quant au

style floral des chapiteaux, il a lui aussi évolué.

|

Peter Kurmann écrit à ce sujet

: «Les tailloirs polygonaux et reculés par rapport au feuillage,

leurs feuilles en grande partie serrées et aux surfaces souvent

boursouflées les font comparer aux chapiteaux des quatre travées

occidentales de la cathédrale

de Reims qui doivent être datées de la seconde moitié

du XIIIe siècle». On peut voir ci-dessus deux exemples de

ces chapiteaux en gothique rayonnant.

Conséquence : compte tenu de la reprise au XIXe siècle de

la double-travée nord par Narcisse Brunette, la seule pile

faible (et réellement faible) visible dans l'église Saint-Jacques

est la colonne centrale de la double-travée méridionale, donnée

ci-contre à droite.

Récapitulons à présent les différentes étapes de la construction

médiévale et Renaissance de l'église :

••vers 1183 - avant

1200 : construction du chœur et du transept sur le terrain

de la Couture concédé par l'archevêque Guillaume de Champagne

;

••1200-1210

: construction de la double-travée adjacente au transept (en

quelque sorte les 6e et 7e travées) ;

••changement de

projet pour la voûte des cinq travées restantes qui sera

quadripartite et non pas sexpartite ;

••1210 - avant 1235

: construction du rez-de-chaussée de la nef (c'est-à-dire.

les cinq travées restantes) avec reprise, pour les colonnettes

engagées, du schéma adopté dans la double-travée (afin de

respecter l'harmonie de l'ensemble) ;

••arrêt des travaux

(1235 - après 1250) ;

••après 1250 jusqu'à

1270 : construction des étages supérieurs des cinq travées

de la nef et de leur voûte quadripartite ;

••XVIe siècle (jusqu'à

1548) : destruction du chœur, puis construction d'un nouveau

chœur gothique

avec ajout de chapelles absidiales de style Renaissance.

Sources : 1) Congrès archéologique

de France, 78e session, Reims, 1911, article de Louis

Demaison ; 2) Congrès archéologique de France, 185e

session, Champagne, 1977, article de Peter Kurmann.

|

|

Pile faible dans la double-travée méridionale.

C'est la seule pile réellement faible qui subsiste

dans l'église actuelle après la décision

de passer à une voûte quadripartite au-dessus

des cinq travées ouest qu'il restait à construire (décision prise

après 1210).

Le style est du XVIe siècle : la pile a donc été reprise en sous-œuvre

à cette époque. |

Quatre illustrations du baptême : baptême moderne ; baptême

Clovis ; baptême d'un catéchumène des premiers siècles ; baptême du

Christ dans le Jourdain).

Vitraux de l'atelier rémois Jacques Simon datés de 1933.

On peut les voir au-dessus d'un local attenant à la nef. |

|

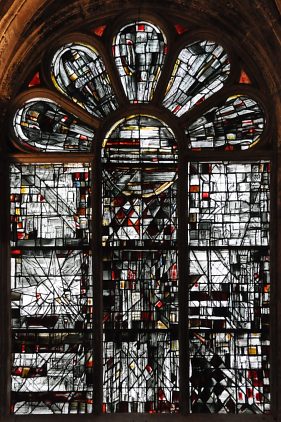

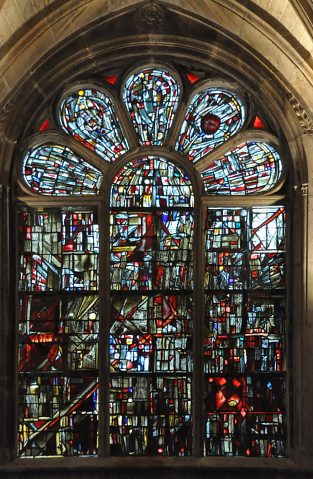

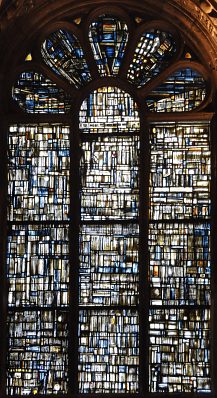

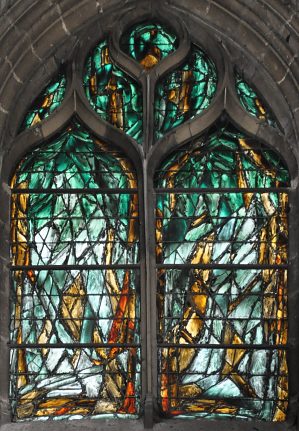

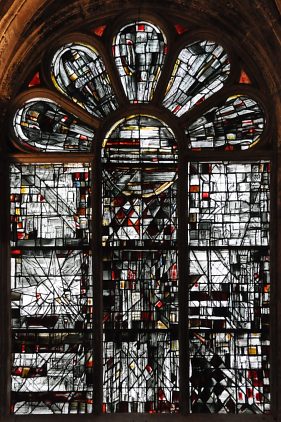

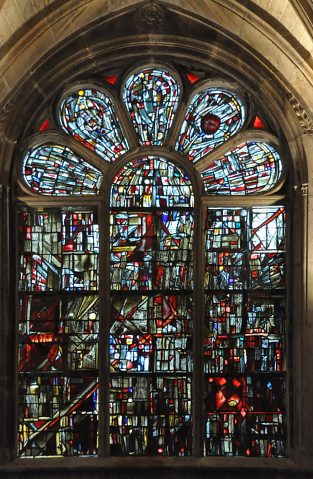

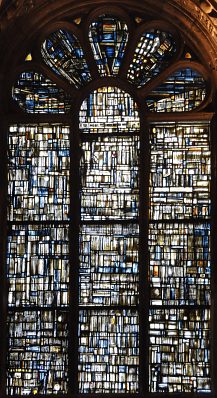

Les vitraux

de l'église Saint-Jacques.

Les vitraux actuels de l'église forment trois groupes distincts :

- ceux de 1933 (donnés ci-dessus) réalisés par l'atelier rémois

Jacques Simon, auxquels il faut rajouter le vitrail

de Jésus

prêchant donné plus bas ;

- ceux réalisés par le peintre tchèque Joseph Sima,

puis par Maria Elena Vieira Da Silva dans les années

1960 et 1970 ; ils ornent l'abside et les chapelles latérales

du chœur ;

- les vitraux (très dépouillés) de la nef réalisés par Benoît

Marq au début du XXIe siècle.

Tous ces artistes ont œuvré au sein de l'atelier Simon à Reims.

L'un des clous de la vitrerie de l'église, c'est sans aucun

doute la création de Maria Elena Vieira da Silva dans les

chapelles qui encadrent le chœur. De grandes

photos de ces chapelles sont données dans cette page.

Les verrières semblent reproduire la structure des vieilles

pierres. Elles s'intègrent à merveille dans l'ensemble

et accroissent d'ailleurs l'atmosphère de méditation de l'endroit.

Mais, étant assez sombres, on se doute qu'elles laissent

passer peu de lumière. Il n'est guère possible de s'en rendre

compte car des projecteurs éclairent les chapelles presque

en permanence (voir les différentes photos proposées).

On sait que l'église Saint-Jacques a beaucoup souffert de

la première guerre mondiale. Mais qu'en était-il des vitraux

avant 1914 ?

Dans son article sur Saint-Jacques paru dans la revue du Congrès

archéologique tenu à Reims en 1911, l'historien Louis

Demaison rapporte qu'il y avait des vitraux anciens épars

dans les diverses fenêtres de l'église.

|

Néanmoins, seules les trois fenêtres

hautes de l'abside avaient conservé leurs vitraux complets

du XVIe siècle. Il en donne la description.

Dans la fenêtre centrale (là où Joseph Sima a créé une grande

croix blanche à cheval sur les deux panneaux), le panneau

de gauche illustrait la fontaine de vie : «le Christ en croix,

dont le sang est recueilli dans une vasque placée à ses pieds»

[Demaison]. De part et d'autre se tenaient Marie-Égyptienne

et Marie-Madeleine. La première portait trois pains

; la seconde tenait un vase de parfums.

Le panneau de droite accueillait une Résurrection avec des

gardes vêtus d'une armure du XVIe siècle.

Les deux panneaux de la fenêtre de droite illustraient des

sujets de l'Ancien et du Nouveau Testament : Moïse sur le

Sinaï, le Serpent d'airain, Jésus au milieu des docteurs et

la Multiplication des pains.

Dans la fenêtre gauche était représenté le martyre d'un saint

que Louis Demaison n'est pas parvenu à identifier. Il précise

qu'on y trouvait ce qu'on peut regarder comme des éléments

traditionnels de l'iconographie du martyre : un chevalet,

les pieds du supplicié chargés de meules, le bourreau,

le prince qui préside à l'exécution, son sceptre à la main.

Dans une autre scène, le saint est décapité.

On trouvait ensuite le donateur, sa femme et ses trois filles,

accompagnés de leurs saints patrons. Enfin, au pied du chef

de famille, on pouvait voir un blason appartenant à la famille

de Thumery.

Source : Congrès

archéologique de France,

78e session, Reims, 1911, article de Louis Demaison sur l'église

Saint-Jacques.

|

|

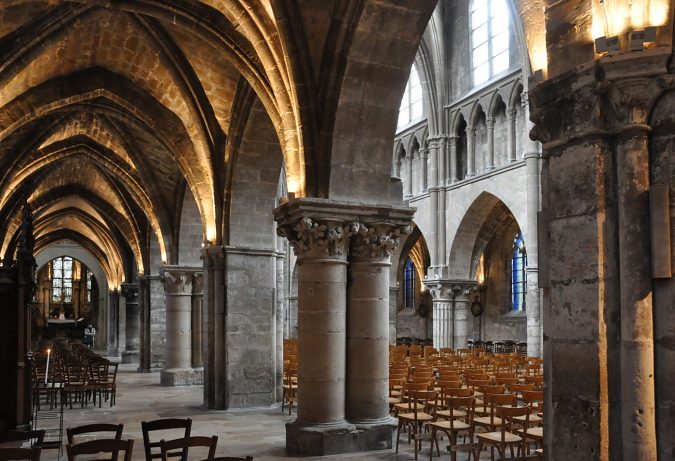

Le collatéral nord vu de l'entrée.

On observe l'alternance des piles fortes (rectangulaires) et des piles

«faibles» (colonnes gémellés).

| Clé de voûte du XIIIe siècle

dans un collatéral. ---»»» |

|

Chemin de croix moderne

Station 1 : Jésus est condamné. |

|

Voûte des cinq travées occidentales.

Leur dessin à plan barlong date de la deuxième moitié du

XIIIe siècle, après le changement de plan intervenu vers 1210.

|

Collatéral sud érigé au début du XIIIe siècle.

Il est éclairé par les vitraux modernes de Benoît Marq créés vers

2010. |

Jésus prêchant à ses disciples

Vitrail de l'atelier rémois Joseph Simon, 1933. |

Élévations de la double travée méridionale (avant 1210).

L'histoire de cette double-travée est développée dans l'encadré

ci-contre. |

Chapiteaux à thème floral.

Ce style correspond à la deuxième moitié du XIIIe siècle. |

|

Triforium à quatre baies en tiers-points dans la double-travée

méridionale (avant 1210). |

|

Une

curiosité architecturale de l'église : la double-travée

méridionale.

Même si le visiteur ne s'en doute pas quand il rentre

dans l'église, il y a une partie de l'architecture qui

mérite son attention : c'est la double-travée au

sud (elle tient en fait la place des travées 6 et

7 si l'on compte en partant de l'avant-nef).

Avec le transept sud, la double-travée (donnée ci-contre

à gauche) est la partie la plus ancienne de l'édifice.

Pour l'historien Peter Kurmann, elle a dû être érigée

avant 1210.

La double-travée est surmontée d'une voûte sexpartite,

datée de la même époque, qui n'a été que peu retouchée

en 1854 par l'architecte de la ville de Reims,

Narcisse Brunette. La partie la plus intéressante de

cette double-travée est son triforium. Une photo

en est proposée ci-dessus, tandis qu'une photo du triforium

des autres travées, construites après 1250, est donnée

ci-dessous.

Le triforium de la double-travée est constitué de quatre

arcades par travée. On s'aperçoit que les deux arcades

du milieu sont en retrait par rapport aux arcades latérales

- alors que, dans le triforium qui sera construit après

1250, les arcades sont alignées. Les deux arcades du

milieu constituent une sorte de «panneau reculé» [Kurmann]

qui correspond, en largeur et en profondeur, à l'embrasure

de la fenêtre haute. Il est clair que les baies de la

double-travée sont plus belles que celles qui suivront

après 1250. C'est pourquoi des considérations esthétiques

s'imposent.

Le pourtour de la fenêtre haute est mis en exergue par

un élégant arc qui naît au niveau de la corniche surplombant

le triforium. Cet arc est inexistant ailleurs, ce qui

appauvrit l'aspect des fenêtres hautes dans les cinq

travées post-1250. Au niveau des deux arcades centrales

de la double-travée, l'architecte n'a pas lésiné sur

les moyens pour embellir ce qui aurait dû être le schéma

général de l'harmonie de l'église. En effet, une petite

pile avec chapiteau sépare, de chaque côté, le «panneau

reculé» des arcades latérales. On a ainsi

deux piles, de diamètre différent et avec chapiteau,

qui sont juxtaposées. Tous les chapiteaux sont au même

niveau, y compris ceux qui reçoivent les retombées des

voûtes. Pour ce faire, ces retombées plongent littéralement

sur le triforium. L'effet esthétique global ainsi créé

est tout à fait séduisant.

À l'opposé, le triforium des cinq travées post-1250

(ci-dessous) paraît sortir d'un catalogue de prêt-à-construire.

Ses quatre arceaux en tiers-point à redents trilobés

et ses chapiteaux à feuilles resserrées paraissent bien

standardisés en face de la maîtrise architecturale du

concepteur du triforium à «panneau reculé».

L'historien Peter Kurmann nous apprend que c'est à l'église

Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-en-Champagne que fut construite

pour la première fois toute une nef avec ce fameux «panneau

reculé». Dans un article de 1966 sur cette même église,

l'historienne Anne Prache défend l'idée selon laquelle

les travaux dans cette dernière église se situeraient

bien avant 1183. À Saint-Jacques, un détail sur les

moulures du triforium pousse Peter Kurmann à penser

que l'architecte connaissait Notre-Dame-en-Vaux.

A priori, rien n'empêchait les maîtres d'œuvre, après

1250, de réutiliser ce schéma esthétique de «panneau

reculé» pour le triforium des cinq travées suivantes.

S'ils ne l'ont pas fait, c'est probablement pour une

question de coût.

Source : Congrès archéologique

de France, 185e session,

Champagne, 1977, article de Peter Kurmann.

|

|

Triforium à quatre arceaux et à redents trilobés dans la nef.

Style gothique rayonnant. |

|

Élévations nord de la nef (XIIIe siècle).

À droite, la double-travée est couverte d'une voûte

sexpartite. |

Le transept et son grand oculus qui reçoit un vitrail moderne.

Le croisillon nord a été intégralement rebâti en 1854. |

La nef vue depuis le chœur. |

| LE CHŒUR CONSTRUIT

EN GOTHIQUE RAYONNANT À L'ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE |

|

Le chœur de Saint-Jacques a été construit en style gothique au début

du XVIe siècle.

Ce style, dépassé à l'époque, permettait de s'aligner sur le style

gothique de la nef.

Les vitraux des fenêtres hautes sont de Joseph Sima (XXe siècle).

|

Baptistère de style contemporain au sein d'une architecture

gothique. |

Arcades en gothique flamboyant dans le chœur.

(Début du XVIe siècle).

Au XVIe siècle, le style Renaissance a été rejeté pour l'abside afin

qu'il ne vienne pas

heurter l'aspect architectural en gothique rayonnant de la nef. |

Le chœur de l'église Saint-Jacques a été édifié au XVIe siècle. |

|

Par souci d'harmonie de l'ensemble

vu depuis la nef,

les constructeurs du XVIe siècle ont opté pour le style

gothique flamboyant, bien que le triforium du chœur soit plus

proche du gothique rayonnant.

L'architecte s'est néanmoins permis quelques libertés sur

les intrados (qu'on ne voit pas depuis la nef) en y sculptant

une structure en caissons typique de la Renaissance.

|

|

Élévations nord du chœur. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le Christ en croix dans le chœur.

Œuvre moderne. |

Arceaux trilobés dans le triforium du chœur (gothique rayonnant). |

Chapiteaux dans le triforium du chœur (construit au XVIe siècle). |

Le chœur et sa voûte datent du XVIe siècle.

Tous les vitraux sont modernes. |

| LA CHAPELLE ABSIDIALE

SUD DE STYLE RENAISSANCE (XVIe SIÈCLE) |

|

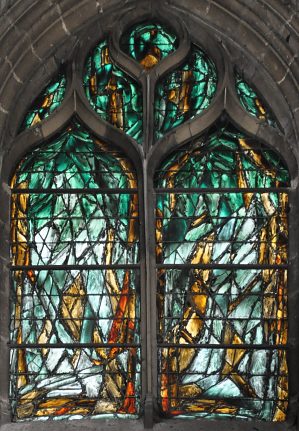

Vue d'ensemble de l'absidiole sud (XVIe siècle).

L'aspect féerique de l'endroit n'échappera à personne. |

La chapelle absidiale sud et le chœur.

Les arcades en plein cintre qui font communiquer la chapelle et le

chœur sont garnies, à leur intrados,

de caissons sculptés en relief, décorés de fleurons et de pointes

de diamant. |

Vitrail moderne dans la chapelle absidiale sud

créé par Maria Elena Vieira Da Silva,

Atelier Simon à Reims, années 1970. |

Chapelle absidiale sud. |

|

Les voûtes retombent sur des colonnes

corinthiennes qui reprennent le parti des piles faibles de

la nef (colonnes jumelles).

Les vitraux de Maria Elena Vieira Da Silva (années 1970) s'insèrent

fort bien dans les vieilles pierres, mais sont assez opaques.

Que donnerait la photo sans l'éclairage artificiel ?

|

|

Arcature à coquilles Renaissance dans la chapelle absidiale

sud. |

|

«««--- Sculpture Renaissance

d'un angelot

sur un pilier séparant

le chœur et la chapelle. |

|

|

Vitrail moderne de Maria Elena Vieira Da Silva,

Atelier Simon à Reims. |

| LA CHAPELLE ABSIDIALE

NORD DE STYLE RENAISSANCE (XVIe SIÈCLE) |

|

Vue d'ensemble de l'absidiole nord.

À droite, vue sur le chœur

et l'absidiole sud. |

La chapelle absidiale nord.

L'ornementation des fenêtres est plus raffinée que dans la chapelle

sud.

Le millésime « 1548» est gravé sur la deuxième arcade qui sépare la

chapelle du chœur. |

Clé pendante avec tête de chérubin

dans la chapelle absidiale nord.

Milieu du XVIe siècle. |

Coquille Renaissance dans une arcade de la chapelle absidiale nord. |

La chapelle absidiale nord vue depuis l'autel annexe.

Cette chapelle bénéficie d'une ornementation plus élaborée que la

chapelle sud. |

Coquille Renaissance avec tête de chérubin

dans une arcade de la chapelle absidiale nord. |

Statue moderne de saint Joseph

au sein d'un ancien autel Renaissance.

Chapelle absidiale nord. |

Vitrail moderne dans la chapelle absidiale nord

créé par Maria Elena Vieira Da Silva,

Atelier Simon à Reims. |

Ornementation Renaissance

dans l'intrados d'une fenêtre

Chapelle absidiale nord. |

Statue de la Vierge à l'Enfant dans la chapelle absidiale nord. |

Saint Joseph dans l'autel Renaissance. |

Vitrail moderne dans le chœur. |

|

«««--- Cette statue moderne de

la Vierge à l'Enfant paraît bien commune, mais il faut reconnaître

que, placée devant un vitrail de Maria Elena Vieira Da Silva,

elle acquiert un cachet certain.

|

|

| LA CHAPELLE ANNEXE

OU SACRISTIE |

|

Vue d'ensemble de la sacristie avec sa pièce maîtresse : le

Christ en croix de Pierre Jacques de Reims (†1596). |

L'orgue de tribune est moderne. |

|

Le Christ en croix

Œuvre en bois attribuée au sculpteur Pierre Jacques de Reims

(†1596). |

Le visage du Christ mort dans l'œuvre de Pierre Jacques de Reims.

|

|

Vue de la nef et de l'orgue de tribune depuis le chœur. |

Documentation : Dictionnaire des églises de

France, éditions Robert Laffont, 1966

+ Congrès archéologique de France, 78e session, Reims, 1911, article

de L. Demaison

+ Congrès archéologique de France, 185e session, Champagne, 1977,

article de Peter Kurmann. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|