|

|

|

|

Selon la tradition, c'est à saint Martin

de Tours

que l'on doit la fondation de l'église Saint-Maurice vers l'an 385.

Au Moyen Âge, en l'an 1124, l'archevêque Raoul le Vert fait

ériger un prieuré bénédictin dédié à saint Maurice, qui devient

partie intégrante de la paroisse. Le quartier se développe.

Dans l'église, l'espace du culte est partagé : nef

et bas-côté nord pour les fidèles ; bas-côté

sud pour les moines.

En 1606, par l'entremise du père Coton, confesseur du roi

Henri IV, et de Nicolas Brûlart de Sillery, chancelier de France,

les Jésuites obtiennent l'autorisation de fonder un collège à Reims.

À cette fin, l'abbé François Brûlart,

frère du chancelier, achète, juste à côté

du prieuré, l'hôtel de Cerny. L'édifice se révèle

vite trop exigu pour l'enseignement. Aucune extension n'étant

possible à cause des bâtiments du prieuré, la

solution viendra en 1615 d'un troc. Les pères jésuites

échangeront le prieuré de Sainte-Vaubourg qu'ils possèdent

à Attigny dans les Ardennes contre le prieuré Saint-Maurice.

Les locaux de l'école peuvent alors s'étendre.

Vers 1627, François Brûlart décide d'agrandir

l'église (chœur,

sacristie et chapelle latérale nord). Il fait même

ériger un clocher au-dessus du chœur,

mais il sera détruit par la violence des vents en 1670. Un

petit dôme surmonté d'un lanternon viendra le remplacer.

Des conflits éclatent dans la paroisse car les Jésuites,

contrairement aux bénédictins, ne se contentent pas

du bas-côté sud pour leur usage cultuel. Ils récupèrent

aussi la nef si bien qu'il ne reste plus que le bas-côté

nord pour les fidèles ! L'idée de construire

une autre église à l'usage exclusif des paroissiens

fait son chemin, mais n'aboutira pas : par décision royale,

les Jésuites sont expulsés du royaume de France en

1764. Les habitants du quartier récupèrent l'intégralité

de l'église, tandis qu'un hôpital général

prend la place du collège.

À la Révolution, Saint-Maurice compte parmi les édifices

cultuels conservés dans la ville. Néanmoins, en 1793,

l'église est dépouillée de son mobilier, puis

transformée en caserne, en magasin à foin et en écurie.

En 1795, le culte reprend. Des dons et des acquisitions venant d'églises

détruites permettent de la remeubler.

En 1867, l'architecte Narcisse Brunette est sollicité pour

restaurer l'édifice. La nef et les bas-côtés

sont en mauvais état. Il décide de les faire raser

et de les reconstruire dans un style classique, fidèle à

l'architecture du chœur.

Une nouvelle façade est créée qui sera surmontée

d'une haute tour carrée, couronnée d'un dôme

à lanterne.

Le 3 mai 1942, l'édifice est incendié, vraisemblablement

par les forces d'Occupation sans que le motif en soit bien clair.

Toujours est-il que la haute tour de la façade et le clocher

au-dessus du chœur,

très endommagés, ne seront pas reconstruits en 1962-1963

lors de la restauration. Dès 1953, cependant, le bas-côté

droit sera rouvert au culte.

Une ultime campagne de restauration de la façade et de son grand

vitrail a été lancée en novembre 2016 avec l'aide de l'État

et de dons de particuliers et d'entreprises. Après deux ans de travaux,

c'est une église Saint-Maurice rénovée qui a été inaugurée en décembre

2018.

Mis à part des tableaux et des statues anciens, l'édifice

est riche d'une très belle vitrerie

créée par l'atelier Gustave Bourgeois dans

les années 1860-1870.

|

|

La nef et le chœur de Saint-Maurice vus depuis l'entrée.

La nef date de 1867. Le chœur,

construit par les Jésuites, remonte aux environs de 1615. |

| ASPECT EXTÉRIEUR DE L'ÉGLISE SAINT-MAURICE |

|

La façade de l'église Saint-Maurice date de 1867 ; son fronton triangulaire,

des années 1962-63.

La place qui s'étale devant l'édifice a été achevée en 2024. |

Le côté nord et la façade de l'église.

Toute cette partie est due à l'architecte Narcisse Brunette

et date de 1867. |

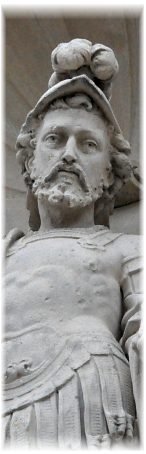

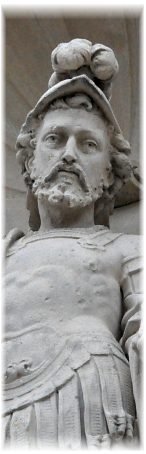

Statue de saint Maurice sur la façade.

Maurice, commandant la légion thébaine,

est en tenue d'officier romain.

XIXe siècle. |

Portail central de l'église.

L'écu du fronton porte le sigle «IHS». |

|

Architecture

extérieure.

En 1867, l'architecte Narcisse Brunette reproduisit le style

classique de l'abside qui datait du tout début du XVIIe

siècle.

Au-dessus de la façade s'élevait une haute tour

à section carrée, couronnée d'un dôme

à lanterne.

Très endommagée par l'incendie de 1842, la tour

a été abattue lors de la reconstruction de 1962.

Un fronton nu est venu la remplacer.

Les deux statues de la façade datent de la seconde

moitié du XIXe siècle. La présence de

saint Maurice en tenue d'officier romain se comprend aisément

; celle de saint Martin appelle une explication.

Martin et Maurice, tout deux officiers romains, s'étaient

convertis au christianisme. À Agaune, dans le Valais,

la légion thébaine commandée par Maurice

fut martyrisée pour avoir refusé de sacrifier

aux dieux de Rome.

Martin, alors évêque de Tours,

passe à Reims

et y fonde une église dédiée à

saint Maurice à qui il voue une grande dévotion.

La légende veut qu'il ait béni la terre avec

du sang des martyrs d'Agaune.

|

|

Statue de saint Martin sur la façade.

XIXe siècle.

Saint Martin vouait une dévotion

particulière à saint Maurice. |

| ASPECT INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE SAINT-MAURICE |

|

Élévation nord de la nef vue de l'entrée.

Pour respecter le style de l'abside, l'architecte Narcisse Brunette

a fait choix du classicisme : arcades en plein cintre et pilastres

nus. |

L'ange gardien.

Atelier Gustave Bourgeois, 1875. |

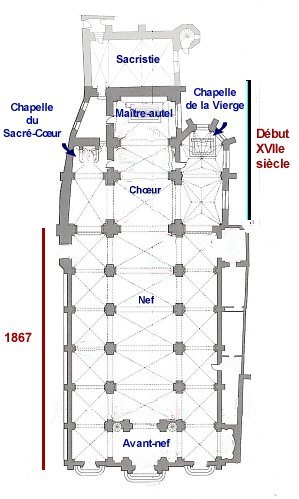

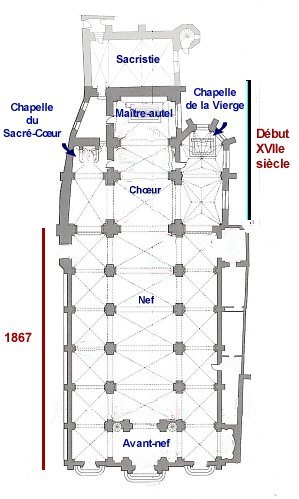

Plan de l'église Saint-Maurice. |

La cloche Marie-Augustine a été coulée

à Mézières en 1869.

Tombée au sol lors de l'incendie de 1942, elle

est depuis exposée dans l'avant-nef. |

«Jésus au jardin des Oliviers»

Tableau anonyme. |

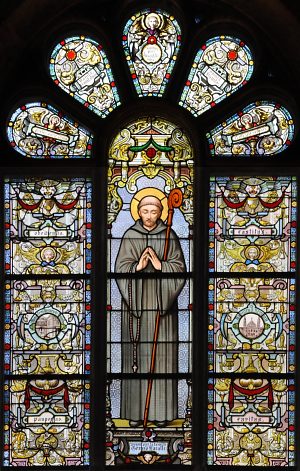

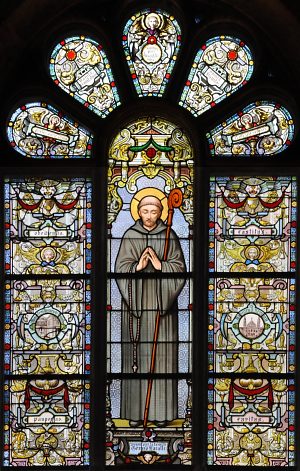

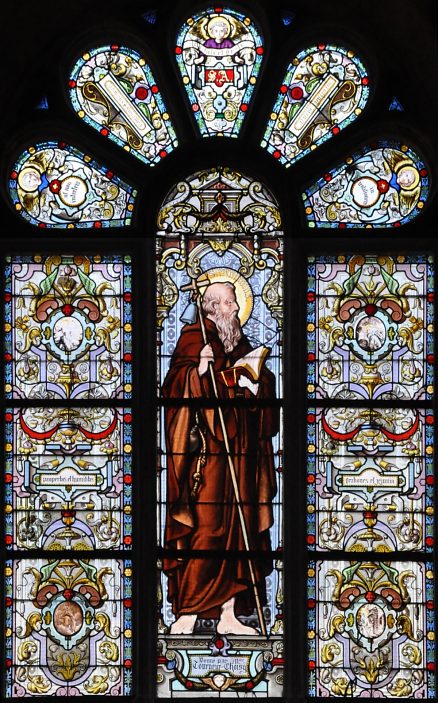

Vitrail de saint Gérard de Brogne.

Atelier Gustave Bourgeois, 1875. |

La basilique Saint-Rémi

de Reims

dans un médaillon du vitrail de saint Gérard de

Brogne. |

|

|

|

Architecture

intérieure (1/2).

En 1867, devant reconstruire la nef et les bas-côtés,

Narcisse Brunette opta pour le classicisme afin

de respecter le style de l'abside. C'était

en effet la partie de l'église que l'on

décida de conserver et qui remontait au

début du XVIIe siècle.

L'architecte choisit une élévation

à deux niveaux, comme dans le chœur.

La nef est scandée par une suite d'arcades

en plein cintre, aux piliers renforcés

de pilastres nus. La séparation entre les

deux niveaux se fait par un ruban surmonté

d'une corniche peu saillante.

Au niveau de ce ruban, les chapiteaux, qui ne

présentent aucune ornementation notable,

ne sont là que pour marquer les degrés

de l'étagement.

---»» Suite 2/2

à droite.

|

|

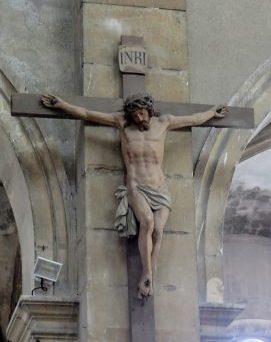

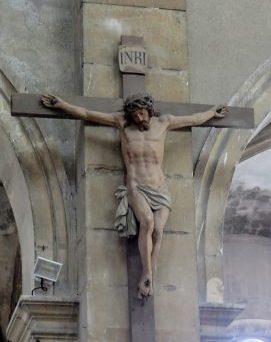

Christ en croix, en bois.

Seconde moitié du XVIe - premier quart du XVIIe

siècle. |

|

Saint Nicolas et les trois enfants qu'il a ressuscités.

Atelier Gustave Bourgeois, 1875. |

|

Architecture

intérieure (2/2).

---»» Les retombées des voûtes

ogivales sur l'entablement des pilastres font

preuve de la même simplicité. Narcisse

Brunette a simplement recopié l'architecture

du chœur.

À l'ouest, on notera la présence

d'une haute avant-nef

qui joue un peu le rôle d'un narthex.

|

|

|

La Vierge écrasant le serpent.

(Cloche Marie-Augustine). |

Vitrail de saint Gérard de Brogne, détail.

La lancette donnée ci-dessus contient

un médaillon représentant

la basilique Saint-Rémi. |

Vitrail de saint Nicolas, détail. |

|

|

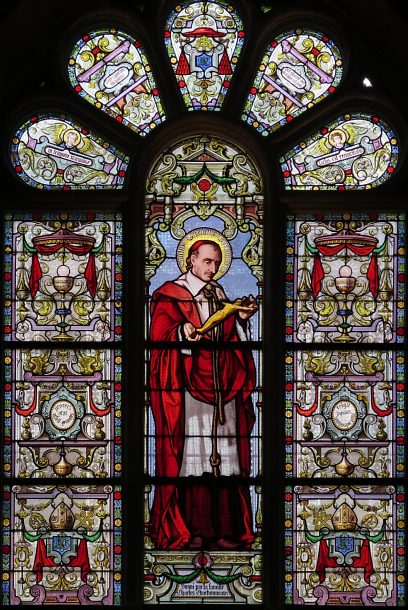

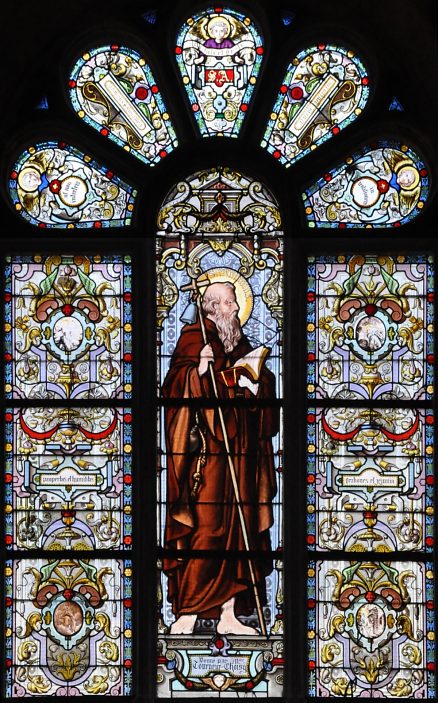

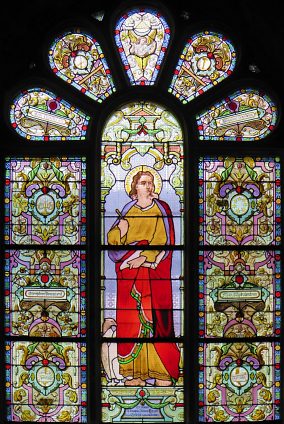

Les

vitraux de l'église Saint-Maurice.

Les vitraux sont modernes. À part

un vitrail daté de 1935 dans la chapelle

de la Vierge, ils remontent tous aux

années 1860-1870 et sortent de l'atelier

de Gustave Bourgeois. Leur qualité

artistique est remarquable.

Au premier niveau, la nef est éclairée

par des vitraux à trois lancettes

consacrés, en leur centre, à

un saint, voire à un apôtre.

Par le biais de médaillons ou de

symboles liturgiques insérés

dans un somptueux décor géométrique

et floral, les deux lancettes latérales

rappellent les points clés de l'existence

du personnage central. On a ainsi l'apôtre

Jean, Charles

Borromée, Marguerite

d'Antioche, Gérard

de Brogne, Henri

IV de Bavière et saint

Antoine.

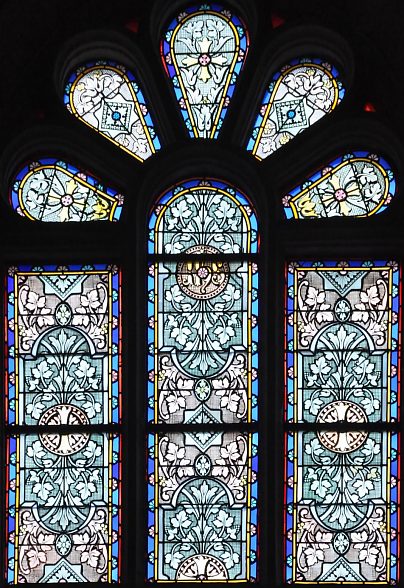

Les vitraux des hautes fenêtres présentent

aussi une ornementation géométrique

digne d'intérêt. Voir ci-dessous.

Le principal

vitrail de l'édifice est celui

de la façade. Gustave Bourgeois a

choisi de mettre à l'honneur Maurice

d'Agaune, dédicataire de l'église,

en illustrant une attitude typique des premiers

martyrs chrétiens : le refus de sacrifier

aux dieux de Rome pour rester fidèle

à sa foi. Selon la légende,

saint Maurice entraîna avec lui les

six mille soldats de la légion thébaine.

Ce vitrail, qui a été en partie

cassé puis restauré, est donné

en

bas de page.

Enfin, la chapelle

du Sacré-Cœur offre deux

belles créations à trois lancettes

de l'atelier de Gustave Bourgeois. La lancette

centrale du premier présente une

«Intercession

de la Vierge pour les âmes du Purgatoire».

À côté, un vitrail de

même dimension, comporte, en son milieu,

une Descente

de croix. Elle est accompagnée,

d'une part, d'un saint en prière

devant un décor d'architecture et,

d'autre part, de la résurrection

de Lazare. Quant aux soufflets du tympan,

ils présentent un condensé

du Jugement dernier.

|

|

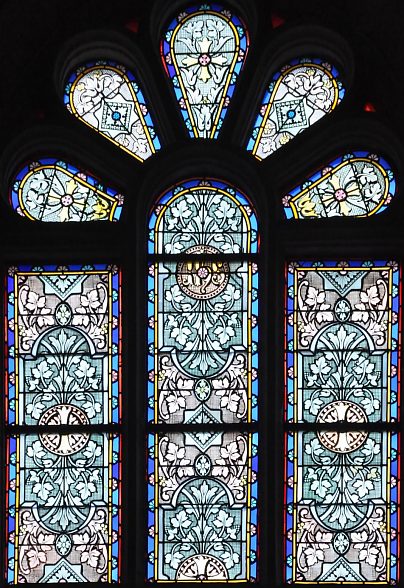

Exemple de vitrail à figures géométriques dans les

hautes fenêtres. |

Vitrail de saint Gérard de Brogne, détail

:

Le médaillon de la lancette gauche illustre

la fondation d'un monastère par saint Gérard. |

|

|

«La Vocation de Pierre»

Tableau attribué à Nicolas Perseval (? - 1837) |

Statue de la Vierge à l'Enfant

XVe siècle. |

|

«««--- «L'Adoration

des bergers»

Tableau de Gauthier,

XVIIe siècle.

|

|

|

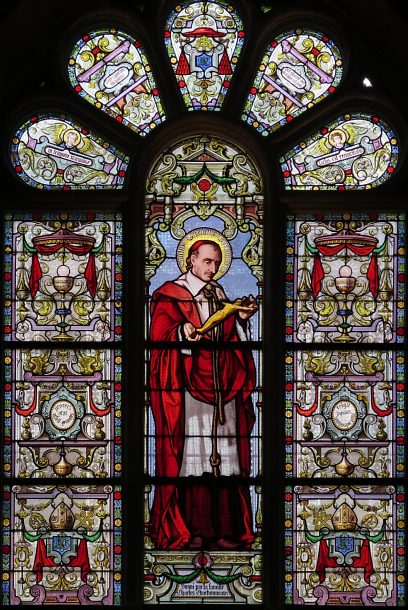

Vitrail de saint Henri IV de Bavière.

Atelier Gustave Bourgeois, 1875. |

|

|

Le tympan du vitrail de saint Gérard de Brogne est consacré

aux vanités. |

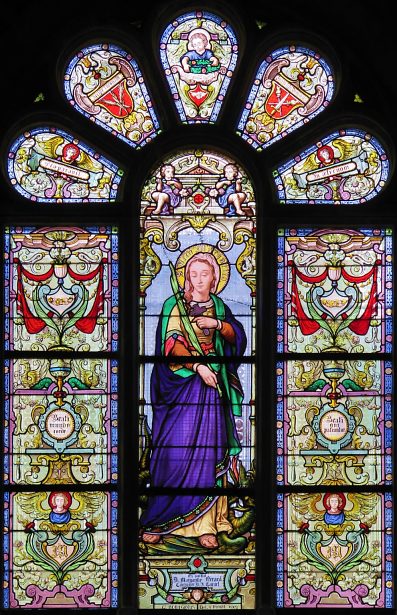

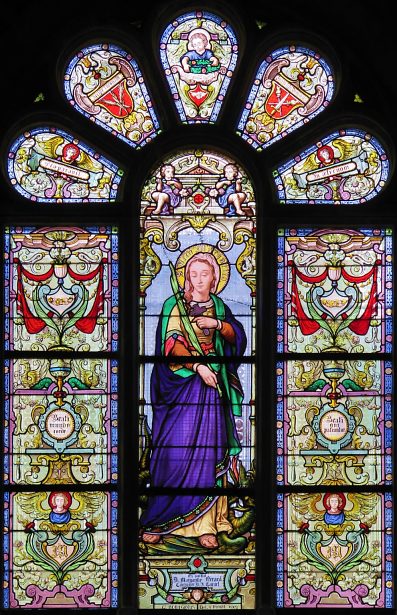

Vitrail de sainte Marguerite d'Antioche piétinant le démon.

Atelier Gustave Bourgeois, 1868. |

Saint Michel terrassant le Malin.

Statue moderne. |

Vitrail de sainte Marguerite d'Antioche, détail. |

«Le Reniement de Pierre»

Tableau attribué à Nicolas Perseval (? - 1837). |

Groupe sculpté Jean-Baptiste de la Salle daté

de 1881.

Chanoine de Reims,

né à Reims

le 30 avril 1651.

Fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes. |

Groupe sculpté Nicolas Rolland,

Chanoine de Reims,

né à Reims

le 2 octobre 1642.

Fondateur de la Congrégation du Saint Enfant Jésus. |

|

Soufflet du vitrail de sainte Marguerite d'Antioche :

Veni sponsa Christi (Viens, épouse du Christ). |

Le vitrail de sainte Marguerite d'Antioche a été

offert en ex voto

par D. Margarita Gérard, épouse de D.J. Cavart.

En bas, la signature :«Gustave Bourgeois Del et Pinxit 1868»

La plupart des vitraux

réalisés par Gustave Bourgeois

contiennent un cartouche rappelant les donateurs. |

|

|

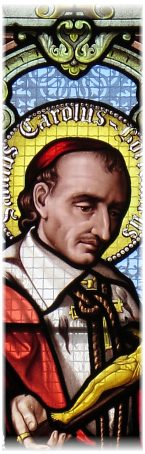

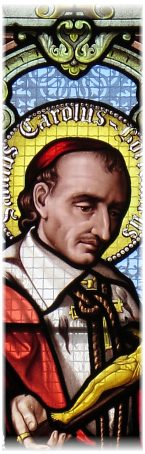

Le bas-côté sud débouche sur la chapelle

de la Vierge.

Toute cette architecture date de 1867.

Vitrail de saint Charles

Borromée. ---»»»

L'ornementation latérale rappelle que Charles Borromée

était archevêque

de Milan et cardinal de l'Église romaine.

Atelier Gustave Bourgeois, 1875. |

|

|

|

|

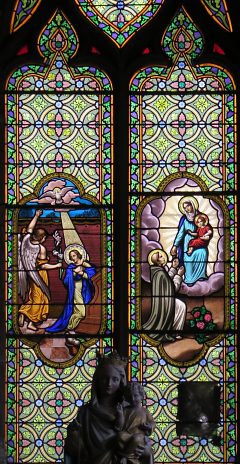

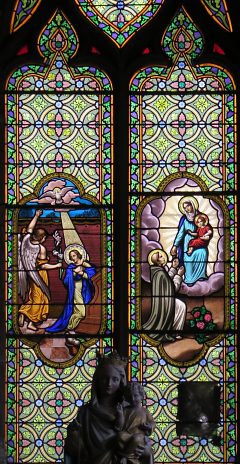

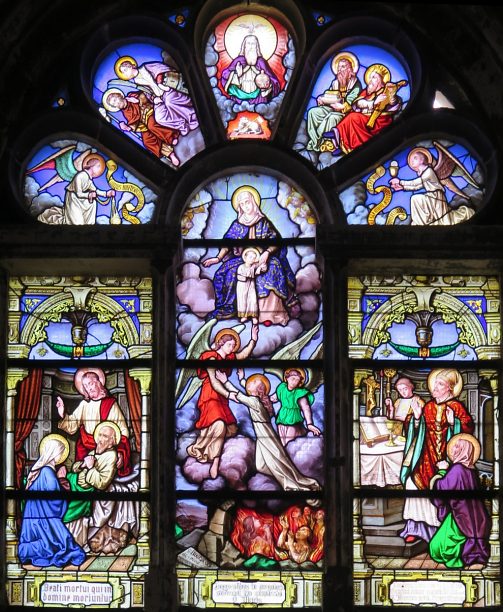

Vitrail central de la chapelle de la Vierge.

Atelier inconnu, 1935. |

Vitrail central de la chapelle de la Vierge, détail : Annonciation

Atelier inconnu, 1935. |

Vitrail central de la chapelle de la Vierge, détail :

Remise du Rosaire à saint Dominique. Atelier inconnu, 1935. |

«Saint Jean-Baptiste prêchant»

Tableau anonyme. |

VITRAIL

DE SAINT ANTOINE LE GRAND

.TROIS MÉDAILLONS SUR LA VIE DE SAINT ANTOINE DANS LES

LANCETTES LATÉRALES |

|

Saint Antoine lisant les Écritures. |

Saint Antoine le Grand écrivant une lettre. |

La Tentation de saint Antoine.

Un ange repousse un démon à deux cornes. |

| Vitrail de sainte Marguerite

d'Antioche, détail de la lancette droite. ---»»» |

|

|

Vitrail de saint Antoine le Grand.

Atelier Gustave Bourgeois, 1875. |

|

|

|

|

La chapelle du Sacré-Cœur dans le bas-côté nord.

Au-dessus de l'autel, le tableau du Sacré-Cœur tenant

sa croix date de la fin du XIXe siècle. |

La chapelle du Sacré-Cœur est éclairée

par deux vitraux historiés de Gustave Bourgeois (années

1860 et 1870). |

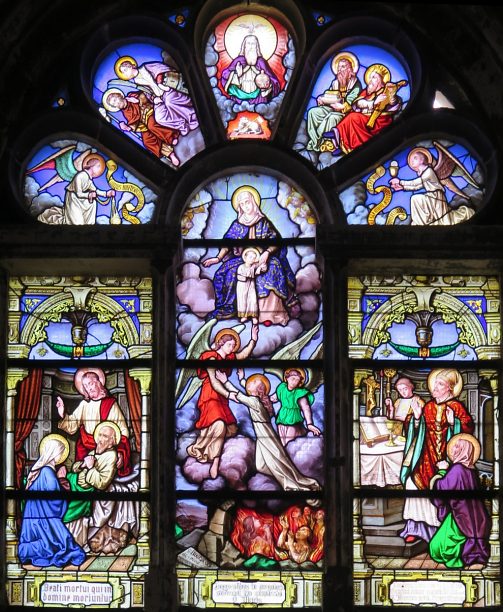

« Intercession de la Vierge pour les âmes du Purgatoire», détail.

Signature «Gustave Bourgeois Reims 1863» |

|

Le tympan du vitrail de l'Intercession

de la Vierge contient un soufflet qui est visiblement

monté à l'envers : saint Jean-Baptiste et sainte Barbe

tournent le dos au Père céleste ! Voir ci-contre.

Passez la souris sur le vitrail pour voir le soufflet

dans la bonne direction.

|

|

|

«Intercession de la Vierge pour les âmes du Purgatoire»

À gauche : la Mort de saint Joseph ; à droite, la Vision de saint

Augustin et de sa mère, sainte Monique.

Atelier Gustave Bourgeois, 1863. |

«Annonciation», tableau anonyme (XVIIe siècle ?) |

Soufflet de «l'Intercession de la Vierge» :

David tient sa lyre et Noé porte la maquette de son arche. |

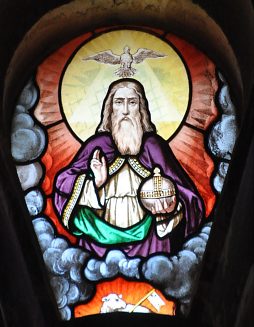

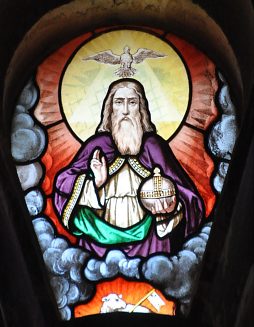

« Intercession de la Vierge», détail : le Père céleste. |

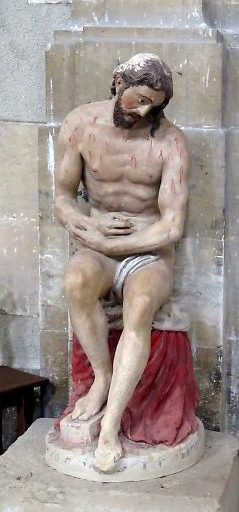

«La Flagellation», tableau anonyme (XVIIe siècle ?) |

Soufflet de «la Descente de croix» :

deux damnés sont précipités en Enfer par le serpent. |

Soufflet de «la Descente de croix» :

ceux qui vont rejoindre le purgatoire (?) sont repoussés par

Jésus. |

|

«La Descente de croix»

Atelier Gustave Bourgeois, 1875.

À gauche, un saint moine en prière ; à droite, la résurrection de

Lazare. |

| LE CHŒUR DE L'ÉGLISE SAINT-MAURICE |

|

Vue d'ensemble du chœur.

Début du XVIIe siècle. |

La peinture axiale du chœur représente le Père

céleste entouré des quatre Évangélistes.

Elle est signée Germain et datée de 1829. |

|

Le

chœur.

C'est la partie la plus ancienne de l'édifice.

Elle remonte au début du XVIIe siècle,

une époque où l'église venait d'être

confiée aux Jésuites qui enseignaient

dans le collège tout proche.

En 1867, pour renouveler la nef,

Narcisse Brunette a copié la très sobre

architecture du chœur. Le point le plus original

est l'existence d'un portique à colonnes qui

lui donne un aspect assez romain. On ne sait s'il y

avait des peintures murales entre les colonnes.

Toujours est-il que, en 1863, le peintre Germain (ainsi

l'indique la signature) décora l'espace par une

grande peinture représentant le Père céleste

entouré des quatre Évangélistes.

La dégradation - visible dans la photo ci-dessus

- fait penser à une toile marouflée.

|

|

|

Élévation nord du chœur avec médaillon

et reliquaire.

Deux reliquaires sont exposés dans le chœur. L'un d'entre eux

renferme le chef de saint Maurice. |

Christ de la Résurrection.

Détail d'un vitrail du chœur.

Atelier Gustave Bourgeois, XIXe siècle. |

L'orgue de chœur est un Cavaillé-Coll de la

fin du XIXe siècle.

L'incendie de mai 1942 l'a endommagé, et plus encore les

restaurations de 1966 et 1973. |

Statue de l'Évangéliste saint Jean

dans le chœur. |

|

|

Médaillons en bois de saint Pierre et de saint Jean.

Ils viennent de l'ancienne église Saint-Nicaise, XVIIe

siècle. |

Le maître-autel et ses deux anges adorateurs.

Le soubassement est un bas-relief illustrant la Cène.

Artiste inconnu, marbre de Carrare, 1896. |

Statue de saint Nicolas.

XVIe siècle. |

Statue de sainte Barbe et sa tour.

XVIIe siècle. |

|

La Cène dans le bas-relief du soubassement du maître-autel.

Judas est le personnage assis qui tient une bourse, sur la gauche.

Marbre blanc de Carrare, 1896, sculpteur inconnu. |

Le chœur et son élévation nord. |

|

| LE GRAND VITRAIL DE LA FAÇADE |

|

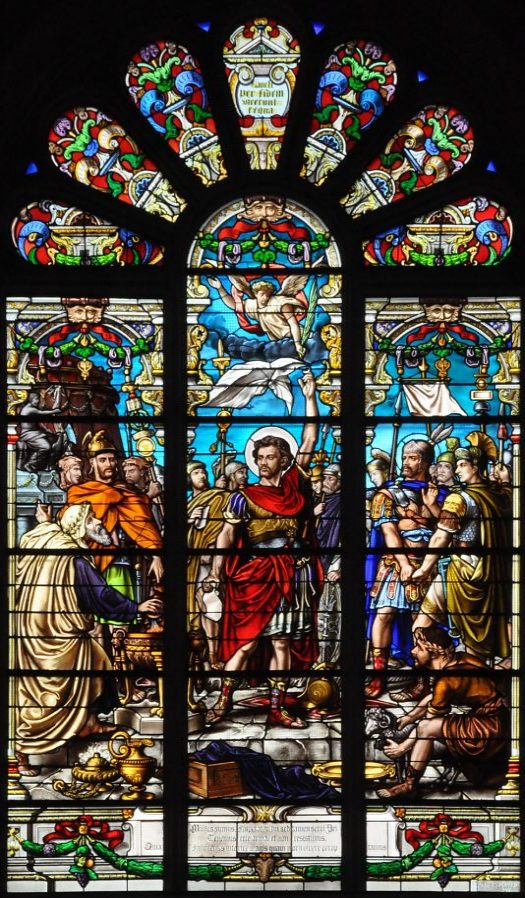

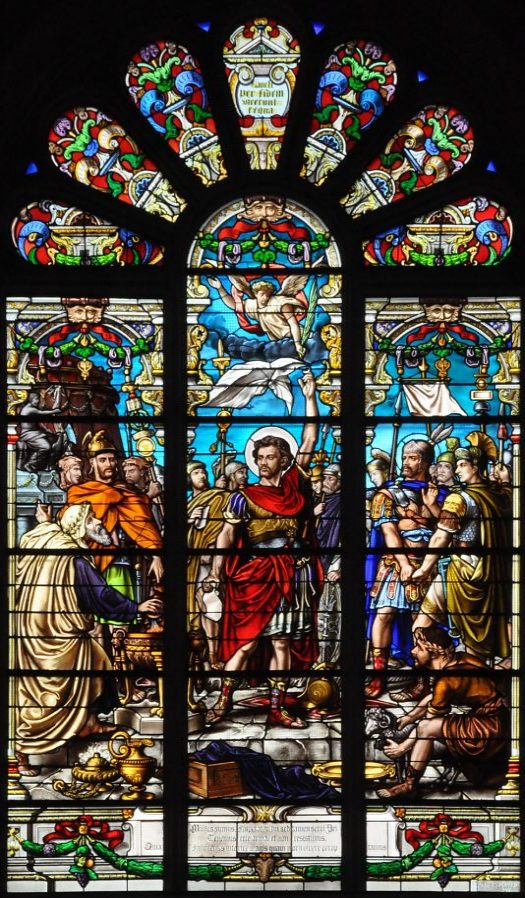

Vitrail de la façade : saint Maurice et ses soldats refusent de sacrifier

aux dieux de Rome.

Vitrail de l'atelier Gustave Bourgeois, 1875. Restauré en 2018.

|

Le vitrail

de la façade.

Lors de la seconde guerre mondiale, la scène principale de

ce vitrail a été détériorée (peut-être au cours de l'incendie

du 3 mai 1942). Passez la souris sur la photo pour

voir les six petits panneaux qui subsistaient, ainsi que les

trois soufflets du tympan. Par chance, un dessin retrouvé

à la Bibliothèque nationale de France donnait l'intégralité

de l'œuvre. Le vitrail a ainsi pu être reconstitué.

Le vitrail d'origine porte la signature de Gustave Bourgeois

; la date indiquée est de 1875. L'atelier qui a restitué

le vitrail dans son intégralité a signé

: «P. Brouard 2018».

La scène représente Maurice, commandant de la

légion thébaine, et ses soldats. Tous refusent

de sacrifier aux dieux de Rome. Maurice a le bras levé

vers le ciel : c'est la récompense promise aux chrétiens

qui, au prix de la vie, témoigneront de leur foi. Maurice

porte une auréole ; c'est aussi le cas, dans la lancette

droite, de son compagnon, saint Victor de Marseille. Dans

la lancette gauche, un prêtre du paganisme montre de

la main l'autel consacré, invitant la troupe à

sacrifier aux dieux.

|

|

En 1867, entre la nef et la façade ouest, l'architecte

Narcisse Brunette

a inséré une haute avant-nef qui était

la base de la tour carrée. |

Détail du vitrail : un prêtre du paganisme invite

Maurice

et ses compagnons à sacrifier aux dieux de Rome. |

|

La nef vue depuis le chœur. |

Documentation : Focus «Église Saint-Maurice

Reims», brochure de l'Office de Tourisme

+ Congrès archéologique de France, 78e session tenue à Reims en 1911. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|