|

|

|

|

Le Musée du Temps est installé

dans une aile du palais Granvelle, construit au XVIe siècle

dans la boucle du Doubs, pour Nicolas Perrenot de Granvelle, premier

conseiller de l'empereur Charles Quint. On y trouve principalement

exposé, et de fort belle façon, le fonds d'horlogerie

du musée des Beaux-Arts de la ville. Rappelons que, au XIXe

siècle, Besançon est devenue capitale de l’horlogerie française

(hégémonie nationale qui vient de la présence

d’horlogers suisses dans la ville depuis la fin du XVIIIe siècle).

Le reste du musée du Temps pourrait être appelé

le musée d'Histoire de Besançon de la Franche-Comté.

Les Granvelle (surtout Nicolas et Antoine - les deux hommes qui

laisseront une trace dans l'Histoire) seront d'infatigables collectionneurs

d'objet d'art et de livres. Dûment inventoriées, ces

collections seront accessibles au public en 1694. Ce sont elles

qui seront à l’origine de la bibliothèque et du musée des Beaux-Arts

et d’Archéologie de Besançon. Tapisseries, meubles, portraits, peintures

décrivant des scènes de l'histoire de la ville s'offrent

aux visiteurs dans une suite de vastes salles. Cette page propose

quelques vues des pièces du musée. Elle propose aussi

un développement sur le palais

Granvelle et sur son architecte inconnu.

|

|

Salle de la Tenture

Salle de la Tenture

On aperçoit le portrait du cardinal Antoine de Granvelle dans

le fond à droite. |

La façade du palais Granvelle dans la Grande-Rue (vers 1540)

et l'entrée du musée du Temps |

|

Le palais

Granvelle. Les parties principales ont été

construites entre 1534 et 1540, les parties complémentaires

ou accessoires, entre 1542 et 1545. Au XIXe siècle,

on regardait ce palais comme une œuvre flamande ou italienne.

On s'accorde désormais à le rattacher à

la première Renaissance française.

La façade qui donne sur la rue (photo ci-contre) est

la plus riche en ornementations. Deux corniches séparent

l'étage médian des deux autres, tandis que six

colonnes, superposant les ordres toscan, ionique et corinthien,

la divisent de manière symétrique de part et

d'autre de la porte d'entrée. Les frontons au-dessus

des fenêtres ont subi le martèlement des révolutionnaires,

mais les restes de feuillages et de rubans soutiennent encore

des cartouches où l'on pouvait lire des emblèmes

et des devises. Les deux seuls cartouches qui subsistent portent

encore la devise des Granvelle : «Sic visum superis»

et la date «1534».

La cour intérieure (voir photos plus bas) dégage

un cachet Renaissance assez sobre. Cette cour est rectangulaire.

Chaque côté possède son portique dont

les arcs en anse de panier retombent sur des colonnes toscanes.

Au XVIe siècle, le palais, dont la cour avait en son

centre une fontaine, impressionnait les visiteurs. Marie-Lucie

Cornillot, dans son article du Congrès archéologique

de Besançon en 1960, nous relate la description qu'en

font les ambassadeurs des quatre cantons évangéliques

de Zurich, Berne, Bâle et Schaffhouse qui se rendent

auprès d'Henri II en 1557 : «...du milieu d'un

bassin rond s'élevait un pilier contre lequel s'appuyait

une sirène de bronze faisant jaillir l'eau de ses seins

; il soutenait, par l'intermédiaire d'une console,

un buste de Jupiter antique provenant des jardins des Médicis

à Rome, don de Marguerite de Parme ---»»»

|

|

|

---»»»

en 1541 à Granvelle qui le fit mettre en place en 1546.»

Les mêmes ambassadeurs s'étonnèrent «du

grand nombre et de la grandeur prodigieuse des bois de cerfs,

daims, chevreuils qui étaient scellées [sic]

dans les murs des galeries autour de la cour.» Ils admirèrent

«les peintures de grands maîtres répandues

dans les chambres belles et spacieuses» et notèrent

aussi le «jardin ingénieusement arrosé,

aux plantes variées, prolongé par un verger

planté d'arbres fruitiers.» Il est certain que

le palais Granvelle assurait une vie agréable. Marie-Lucie

Cornillot conclut son paragraphe par cette question pertinente

: «Ne faut-il pas penser que l'existence de ce palais,

si bien décoré, vaste et confortable, et de

quelques maisons nouvelles à son imitation furent un

des arguments qui firent considérer un moment, comme

lieu d'élection du concile, avant qu'on eût choisi

Trente, la ville impériale de Besançon?»

On ne sait pas qui a dressé les plans du palais. Les

nombreuses recherches dont parle Marie-Lucie Cornillot en

1960 n'aboutissent pas : est-ce un sculpteur de Brou, ville

assez proche? un architecte des Flandres? est-ce un maître

venu d'Allemagne, une Allemagne qui en 1530 était encore

vouée au gothique? La façade ne paraît-elle

pas «dessinée par un ornemaniste formé

sur quelque chantier français?»

Après ces questions restées sans réponse,

l'archéologue revient, de manière assez justifiée

et au grand dam de certains de ses collègues, sur l'inscription

«J O» qui figure sur un chapiteau dans la cour

intérieure du palais. Cette inscription a été

lue en «I O A» par les experts du XIXe siècle

qui ont voulu y voir une signature d'architecte. Mais il faut

bien y lire : «J O». Marie-Lucie Cornillot écrit

: «ce ne sont ni les initiales des Perrenot, de leurs

ascendants ou descendants, ni celles d'une devise familiale.

Un tâcheron ne se serait pas permis d'inscrire en plein

centre d'une façade de la cour d'honneur, à

l'endroit réservé ailleurs à la devise

du propriétaire et aux dates (et justement entre ces

deux éléments), ses initiales en belles lettres

romaines suivies de sa marque.» Alors il faut parcourir

les listes des maîtres d'œuvres français

et étrangers de la seconde moitié du XVIe siècle

ayant «J» et «O» pour initiales :

Jean Olbœuf à Béthune, Jean Ogier à

Poitiers, Jean Oreau à Gaillon. Toutes ces villes sont

assez loin de Besançon. Est-ce Jean de l'Orme, de la

ville de Lyon, qui meurt en 1549?

«J O» : Est-ce le chef de chantier? Perrin Maire

dit de Nancray, un maçon très estimé

à Besançon, a réalisé des bâtiments

similaires au palais Granvelle, mais ses initiales ne correspondent

pas. Pas plus que celles de ses ouvriers sur les chantiers

de Besançon. «J O» : Est-ce un sculpteur?

On connaît l'activité des sculpteurs de l'époque,

dans le Lyonnais, en Bourgogne et à Brou. Leurs initiales

ne correspondent pas non plus. Un dernier espoir subsiste

: l'équipe qui sculpta le palais Granvelle avait-elle

déjà travaillé à l'abbatiale de

Montbenoît, puisqu'il y a bien des ressemblances entre

les deux bâtiments? C'est probable. Le palais Granvelle

est-il encore un «essaim de Brou»? C'est probable

aussi. En 1960, la question du nom de l'architecte du palais

Granvelle restait ouverte. Elle l'est toujours aujourd'hui.

Source : Congrès archéologique

de Besançon, 118e

session, 1960, Franche-Comté», article sur le

palais Granvelle de Marie-Lucie Cornillot.

|

|

Le bandeau inférieur des fenêtres de l'attique (dernier étage

de la façade) repose sur trois têtes d'angelots. |

|

Deux vues du palais Granvelle et de sa cour intérieure |

Têtes d'angelots sous le bandeau d'une fenêtre de l'attique

(Façade du palais Granvelle dans la Grande-Rue de Besançon) |

|

Nicolas

et Antoine Perrenot de Granvelle. En lisant l'article

sur les Granvelle dans l'ouvrage d'Éveline Toillon

«Besançon de A à Z», on ne peut

qu'être impressionné par la carrure intellectuelle

de ces deux hommes. Nicolas Perrenot, né à

Ornans en 1486, arrière-petit-fils de forgeron et brillant

avocat, fut remarqué par Charles Quint qui fait de

lui son premier conseiller d'État en 1524. Membre du

conseil privé de l'Empereur, il participe aux négociations

des traités de Madrid et de Cambrai. Annobli, il achète

la terre de Granvelle en Haute-Saône en 1527 et en prend

le nom. Il aura quinze enfants, onze survivront. Son premier

fils, Antoine, né en 1517, aura dans l'Empire

un rôle aussi important que celui de son père.

Instruit de manière irréprochable, Antoine devient

évêque d'Arras à 21 ans et se met au service

de Charles Quint. Son père décède en

1550. Antoine, très en cours auprès du vieil

empereur, lui succède en tant que conseiller d'État

et garde des Sceaux de l'Empire. Il a trente-trois ans. Il

négocie le mariage de Marie Tudor et du prince Philippe.

Quand ce dernier succède à son père,

Antoine de Granvelle est nommé ministre du conseil

d'État des Pays-Bas, primat de Flandre en 1561 avec

le titre de cardinal-archevêque de Malines.

C'est dans les Flandres que son image, aux yeux des historiens,

va se noircir. Joseph Pérez, dans son ouvrage «L'Espagne

de Philippe II», explique la situation. Les Pays-Bas

en 1550, c'est un territoire de dix-sept provinces (Pays-Bas

actuels + Belgique), rattaché à la Couronne

d'Espagne, riche, entreprenant, où l'industrie lainière

est florissante, très fier de ses racines et, surtout,

qui ne veut pas de responsables «parachutés».

En 1559, Philippe II quitte les Flandres pour l'Espagne et

nomme Marguerite de Parme, gouvernante générale

des Pays-Bas. Cette noble dame est acceptée : née

dans les Flandres, elle connaît le pays, les habitants

et les mœurs. Elle a trois collaborateurs qui forment,

en plus des chambres officielles, une sorte de cabinet secret.

L'un de ses collaborateurs pose un gros problème :

l'homme fort du cabinet, Antoine Perrenot de Granvelle.

Les Flamands le détestent. Pour eux, c'est un étranger.

Pis : il n'a pas de racines et, dans l'esprit, pas de patrie.

«Je suis de partout», écrira-t-il lui-même

[cité par Joseph Pérez]. Or les Flamands sont

plus que des patriotes. On pourrait les qualifier aujourd'hui

de «nationalistes» : ils rejettent les étrangers.

L'évêque d'Arras n'applique pas la politique

d'un pays, mais celle de son maître : le roi Philippe

II. Granvelle est un letrado, autrement dit un homme

lettré issu de la bourgeoisie, choisi de préférence

aux Grands. Les nobles du Conseil d'État ne font plus

que de la figuration. Parmi eux se trouve un certain Guillaume

d'Orange. Avant de quitter les Flandres, le roi l'a nommé

stadhouder de Hollande, de Zélande et d'Utrecht, mais

le prince voulait plus. Suite

plus bas ---»»»

|

|

Le cardinal Antoine de Granvelle

par Gaetano, 1576

|

Salle de la Tenture |

Tapisserie «Charles Quint enlève Tunis aux Turcs en 1535»,

détail |

|

À DROITE ---»»»

Tapisserie «Le Triomphe»

Charles Quint et son frère Ferdinand luttent contre

les Turcs

pour défendre les territoires d'Europe centrale.

|

|

|

Tapisserie «Charles Quint enlève Tunis aux Turcs en 1535» |

|

|

|

Suite ---»»»

Deux nouveaux motifs de tension vont survenir. En 1561, le

pape crée quatorze nouveaux évêchés

aux Pays-Bas, dont les revenus doivent être pris sur

ceux qui existent déjà. Le peuple gronde. Granvelle,

nommé archevêque de Malines et cardinal, est

regardé comme responsable. Enfin, plus grave, l'Inquisition

menace les hérétiques. Charles Quint n'avait

guère sévi contre eux car la frontière

entre orthodoxie et hérésie restait alors floue.

Mais les temps changent. Les Pays-Bas sont entourés

de terres protestantes. Dans leur sein même, luthériens

et calvinistes ont gagné en puissance. Et chacun sait

que Philippe II n'hésitera pas à frapper : il

l'a déjà fait à Valladolid et à

Séville. Dans ce terreau de mécontentements

et de craintes, Granvelle est vu comme un obstacle à

tout accord. Les chefs de la noblesse flamande, Guillaume

d'Orange et le comte d'Egmont, demandent à Marguerite

de Parme

|

de renvoyer Granvelle. Il leur

faudra attendre deux ans. En janvier 1564, Philippe II autorise

le cardinal à prendre un congé pour aller voir

sa vieille mère en Franche-Comté. Les Flandres

ne le reverront plus. Il n'empêche. Son intransigeance

pour son roi sera une des causes du déclenchement de

la guerre des Pays-Bas en 1566.

La même année, il fera partie du conclave qui

élira le pape Pie V. Il restera cinq ans à Rome.

En 1571, Philippe II le nomme vice-roi de Naples. À

ce titre, il participe à la préparation de la

bataille de Lépante. Il est ensuite rappelé

en Espagne, mais il meurt à Madrid en 1586.

Sources : 1) Besançon de A

à Z d'Eveline Toillon, éditions Alan Sutton

; 2) L'Espagne de Philippe II de Joseph Pérez,

éditions Pluriel.

|

|

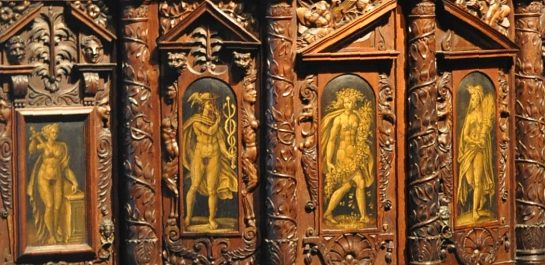

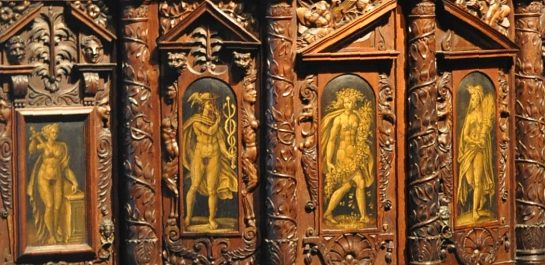

«Cabinet» créé par l'architecte et sculpteur Hugues

Sambin, XVIe siècle. Détail : les figures mythologiques |

Vue de la deuxième salle du musée du Temps |

«La Franche-Comté à trois époques», tableau anonyme, entre 1670

et 1673 |

|

«Cabinet», Hugues Sambin, XVIe siècle

Ce meuble peu profond et sans serrures ne semble pas avoir servi.

Son riche décor sculpté et ses figures mythologiques

peintes

par Évrard Bredin en font plutôt un meuble de prestige.

|

«Cabinet» en bois d'ébène plaqué d'écailles de tortues

XVIIe siècle |

|

|

«La Franche-Comté

à trois époques». Ce tableau, dont l'auteur

est inconnu, résume l'attachement de la Franche-Comté

au Saint Empire romain germanique et à l'Empereur.

On estime qu'il a été créé entre

les deux invasions de la province par les troupes de Louis

XIV, c'est-à-dire entre 1670 et 1673. La Franche-Comté

est représentée par trois allégories,

trois jeunes filles ou femmes, au premier plan, qui font chacune

face à leur sauveur, libérateur ou gardien :

le roi d'Espagne ou l'Empereur.

À gauche, Maximilien Ier se tient devant une contrée

en flammes : c'est la Franche-Comté après l'invasion

des troupes de Louis XI. L'allégorie tend les bras

vers le monarque en implorant de l'aide.

À droite, l'allégorie est cette fois une jeune

femme armée, richement vêtue qui

|

symbolise l'âge d'or de

la province. Charles Quint, à cheval devant elle, confirme

les privilèges de la Franche-Comté qui vit dans

une paix garantie par des traités de neutralité

signés avec la France et les cantons suisses.

Au centre, enfin, on voit à l'arrière-plan la

première citadelle de Besançon, édifiée

par les Espagnols. L'allégorie offre son cœur

à Charles II d'Espagne, dernier roi espagnol de la

Comté. L'ange avec la couronne de lauriers symbolise

la victoire de l'Empire sur les troupes de Louis XIV : le

traité d'Aix-la-Chapelle, en 1668, rend aux Espagnols

une province confisquée lors de la première

conquête du Roi soleil.

Source : panneau du musée du

Temps.

|

|

«La Satire du duc d'Albe», auteur inconnu |

|

«La

satire du duc d'Albe». Le duc d'Albe a mené

une répression sanglante contre les «gueux»

hollandais en 1567. Le cardinal Antoine de Granvelle fut accusé

d'avoir conseillé à son maître, le roi

Philippe II d'Espagne, de ne pas montrer de clémence

envers les rebelles. Le duc d'Albe est ici représenté

sur son trône où un démon le coiffe d'une

espèce de petite tiare surmontée d'une croix

(un rappel du pape). Les jeunes femmes enchaînées

symbolisent les villes hollandaises que le duc tient d'une

main de fer.

À l'arrière-plan, à droite et à

gauche, on voit des «gueux» torturés et

pendus.

|

|

Vue de la salle des tableaux historiques |

«Le Siège de Besançon» de Jean-Baptiste Martin des Batailles |

«Siège de la ville de Besançon, 15 mai 1674» de François van der Meulen

(1632-1695), école Flamande |

Pendule avec un char grec

Fin du XVIIe ou XIXe siècle, détail |

Ce meuble-vitrine signé Galle

expose des pendules de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle.

|

Pendule en forme de char grec de la fin du XVIIIe ou du XIXe siècle

Une des plus belles pendules de la collection du musée. |

Pendule avec une déesse et deux chérubins

Fin du XVIIIe siècle ou XIXe siècle |

Vue de la salle de l'observatoire |

|

L'observatoire

de Besançon a été créé

en 1882. Il possède trois tâches principales

: 1) Fabriquer l'heure à partir de l'observation nocturne

des étoiles ; 2) Conserver l'heure exacte au moyen

d'horloges les plus précises possible ; 3) Contrôler

la qualité des montres, horloges et pendules fabriquées

par les entreprises françaises.

Source : panneau du musée du

Temps

|

|

|

«««--- À GAUCHE

LA MONTRE «LEROY 01»

«La montre la plus compliquée du monde», Besançon, 1904

|

|

|

La Leroy

01. Cette montre fut pendant longtemps

la montre la plus compliquée du monde. Elle

possédait à l'origine onze complications. À

la fin du XIXe siècle, un riche collectionneur portugais,

Antonio Augusto de Carvalho Monteiro, désirait posséder

une montre qui réunirait l'essentiel du savoir de l'horlogerie

mécanique. De onze complications, la pièce passa

alors à vingt-quatre. Ses 975 pièces permettaient

d'afficher le ciel étoilé de Paris, Lisbonne

ou Rio. Elles permettaient aussi d'afficher la température

et l'altitude. L'ébauche et les pièces de la

montre n'ont pas été fabriquées à

Besançon, mais en Suisse, dans la vallée de

Joux. L'assemblage s'est fait dans la cité bisontine

à partir de 1899.

Cette montre unique au monde a été rachetée

par la ville de Besançon en 1956 et elle est exposée

à présent au musée du Temps en tant qu'élément

des collections municipales. La Leroy 01 ne fut détrônée

de son titre de «montre la plus compliquée du

monde» qu'en 1989. La nouvelle lauréate est une

montre mécanique Pateck avec trente-deux complications.

Source : panneau du musée du

Temps

|

|

La montre Leroy 01, le revers du boîtier |

La montre Leroy 01, la face avant |

Montre de carrosse, Jean-Antoine Lépine, Paris, vers 1767

Cette montre permet d'obtenir l'heure dans l'obscurité par

un subtil jeu de sonneries.

|

Chronographe, fin du XIXe siècle.

Or, laiton, émail. |

Montre à complications astronomiques

Michael Junger, Allemagne, 1ère moitié du XVIIe siècle

Cette montre donne un quantième simple,

les jours de la semaine et l'âge de la Lune. |

Méridienne altazymuth à signal photo-électrique

Début du XXe siècle

La méridienne permet de repérer le moment

culminant de la course d'une étoile

dans le but de déterminer le temps sidéral. |

Le Musée Granvelle a installé un pendule de Foucault

de 13 mètres de long

sur une table de lecture de 4,50 mètres. |

Documentation : Panneaux du musée du

Temps + «Besançon de A à Z» d'Évelyne

Toillon, éditions Alan Sutton, ISBN 2-84910-976-2

+ «L'Espagne de Philippe II» de Joseph Pérez, éditions

Pluriel, ISBN 2-8185-0360-7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Salle de la Tenture

Salle de la Tenture