|

|

Une première église dédiée

à saint Maurice aurait existé à Besançon

dès la fin du IVe siècle. Deux fois détruite

et reconstruite, on en trouve mention, en 1517, dans l'acte de baptême

du futur cardinal de Granvelle, fils du Garde des Sceaux de Charles

Quint. De 1552 à 1556, le chœur et l'une des chapelles

sont refaits. Même si la paroisse est de petite taille, elle

est regardée comme la plus prestigieuse de la ville car la

famille Granvelle vient y prier de temps en temps.

Fin du XVIIe - début du XVIIIe, d'autres travaux suivent.

On garde le chœur et les chapelles du transept ; la nef, les

collatéraux et la façade sont refaits ; le clocher

est rebâti en arrière du chœur, ce qui permet

l'aménagement de deux tribunes au-dessus des collatéraux.

Les travaux ne sont achevés qu'en 1714, à l'exception

de la façade. De style jésuite, son achèvement

devra attendre dix ans de plus. À la Révolution, tout

le mobilier est vendu aux enchères. L'édifice lui-même

est acquis par une personne privée, puis revendu en 1802.

Au XIXe siècle, l'église sera réparée

et embellie.

Même si elle rappelle indubitablement l'atmosphère

des églises du Grand Siècle, l'église Saint-Maurice

est un édifice très sombre. La nef, dans ses bas-côtés,

ne possède aucun vitrail. Les fenêtres en verre blanc

au-dessus des tribunes ne font qu'éclairer la voûte.

Seuls le chœur et le transept bénéficient de

quelques vitraux historiés du XIXe siècle.

|

|

Vue d'ensemble de l'église Saint-Maurice |

|

Vue d'ensemble du chevet |

|

«««---

À GAUCHE

La façade de style jésuite date de la fin

du règne de Louis XIV |

À DROITE ---»»»

Le carillon au sommet du fronton de la façade |

|

|

Les Oratoriens

à Saint-Maurice. En 1549, Nicolas Perrenot

de Granvelle et son épouse fondèrent un collège

qui prit le nom de «collège Granvelle»

et qui fut placé sous la protection de saint Maurice.

Son premier directeur fut un religieux augustin de Champlitte,

François Richardot. Son bon travail assura le succès

du collège. Dix ans plus tard, Richardot fut nommé

à Arras. Mais, sans son brillant directeur, le collège

commença à décliner. En 1606, il cessa

même de fonctionner. L'héritier des Granvelle

choisit alors de faire appel à des professionnels de

l'enseignement : les Oratoriens. Le Cardinal Pierre de Bérulle

avait créé la Société de l'Oratoire

en 1611 dans le but de relever, chez les prêtres, le

niveau d'instruction en religion et en morale. Ceux-ci n'étaient

point des missionnaires, mais ils devinrent enseignants. Et,

très tôt d'ailleurs, une rivalité les

opposa aux Jésuites, enseignants et missionnaires.

À Saint-Maurice, les Oratoriens furent bien acceptés.

Ils reçurent la charge du collège et de la paroisse

et demeurèrent en place jusqu'à la Révolution.

Le premier

|

d'entre eux arriva en 1642. Une

bulle du pape Alexandre VII, en 1646, unit la cure de Saint-Maurice

à la Société de l'Oratoire. Le collège

rouvrit en 1647. Les sources nous indiquent que, pour magnifier

encore la qualité de l'enseignement, les Oratoriens

firent venir des collègues illustres. Mal leur en pris

: parmi eux se cachaient quelques jansénistes. En 1735,

l'archevêque de Besançon dut même exiger

le départ de l'un d'entre eux. Celui-ci s'était

maladroitement distingué dans une conférence

contradictoire qui l'opposait à un savant professeur

de l'Université.

En 1789, il ne restait que quatre pères oratoriens

et un frère. Le dernier supérieur du collège

prêta serment à la Constitution civile du Clergé

et administra peu après la paroisse Saint-Jean.

Source : «Le vieux Besançon religieux»

par le chanoine Antoine Monnot, Imprimerie de l'Est, 1956.

|

|

Statue de saint Donat dans sa niche

(XVIIIe siècle?) |

Autel latéral Sainte-Catherine

dans le bas-côté droit |

|

|

La chaire à prêcher est de type classique (XIXe

siècle?) |

La cuve de la chaire à prêcher présente

les quatre évangélistes. |

«««--- Le bas-côté droit débouche

sur l'autel absidial de la Vierge |

|

Autel absidial de la Vierge |

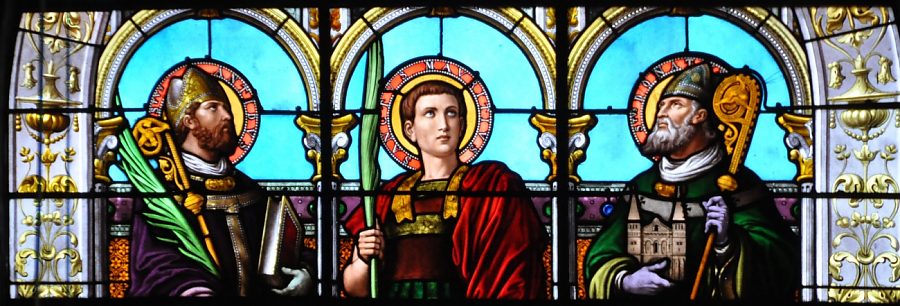

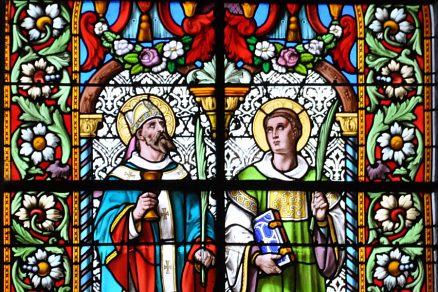

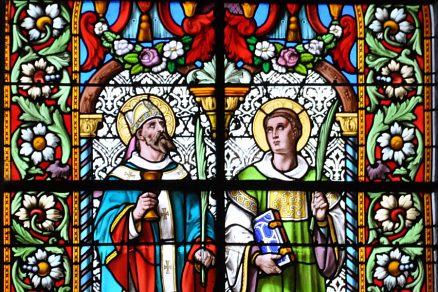

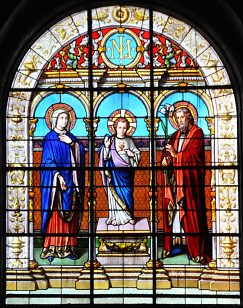

Saint Maurice entouré des deux saints évêques, Antide et Donat

Vitrail du XIXe siècle dans le transept |

Autel latéral Sainte-Bernadette |

|

Statue de saint Donat, détail |

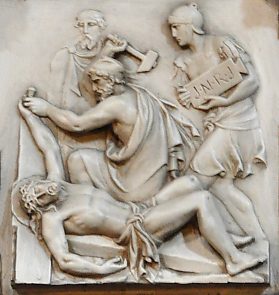

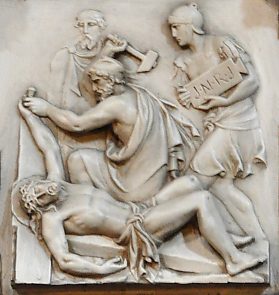

«Le Baptême de Jésus»

Bas-relief en bois (XIXe siècle?) |

|

Autel absidial Saint-Joseph |

Chemin de croix, station XI : «Jésus est cloué sur la

croix» |

La nef et le côté droit mettent en valeur le style

«classique» de l'architecture |

«La Conversion de saint Paul»

Auteur anonyme, date indéterminée |

|

Vitrail dans le transept, détail (XIXe siècle) |

Tableau d'une scène de l'Histoire romaine (Auteur anonyme) |

|

|

|

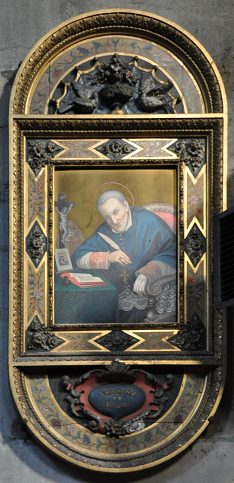

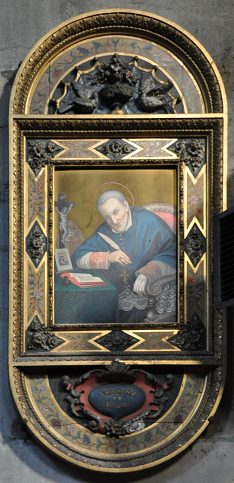

Saint Alphonse de Liguori

Fondateur de l'Ordre des Rédemptoristes |

Statue de saint Georges |

Cette vue de la voûte en perspective montre

les fenêtres de la nef : les seules qui existent

sont au deuxième niveau. De petite taille, elles ne

suffisent pas à éclairer l'intérieur

de l'église,

qui reste très sombre. |

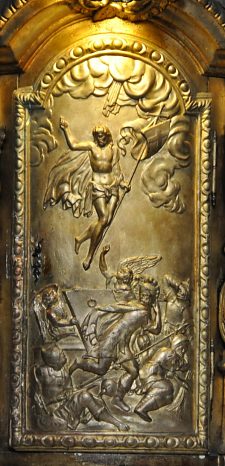

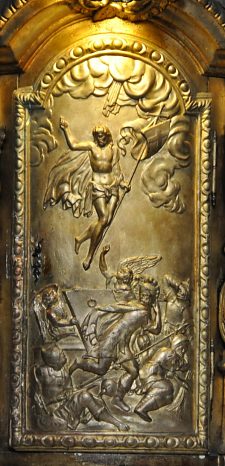

«La Résurrection», panneau de retable

Bois verni

(XIXe siècle?) |

| «««---

À GAUCHE |

Statue de Jeanne

d'Arc (art populaire)

«Le Christ mourant»

Tableau d'Enders, fin du XIXe siècle

donné par une famille de la paroisse |

|

|

|

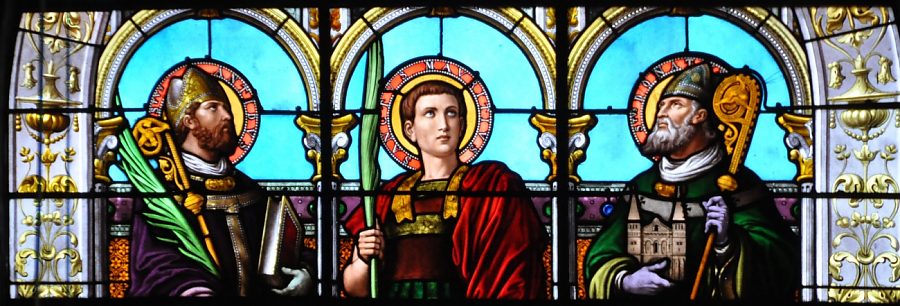

Saint Maurice entouré des deux saints évêques, Antide et Donat

Détail d'un vitrail dans le transept (XIXe siècle) |

La nef et le bas-côté gauche |

Statue de saint Expedit (art populaire) |

| LE CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINT-MAURICE |

|

Vue d'ensemble du chœur

Le pourtour du chœur est embelli d'une très belle boiserie

qui vient de l'abbaye de la Charité en Haute-Saône. |

Le chœur est surmonté d'une très belle gloire |

Le soubassement du maître-autel : détail de la

Cène (XIXe siècle?) |

À DROITE

Angelots dans la Gloire ---»»»

La Vierge en son Assomption dans la Gloire (XIXe siècle?)

---»»»--»» |

|

|

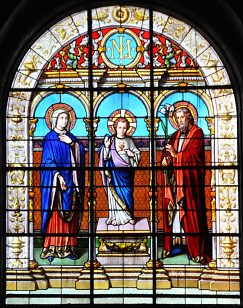

La Sainte Famille

Vitrail dans le transept, XIXe siècle |

Les anges et l'Agnus Dei

dans le panneau central en bois doré du chœur |

|

|

La Gloire du chœur

est remarquable par son équilibre (XIXe siècle?) |

|

|

Le soubassement du maître-autel représente la Cène

(Bois verni, XIX siècle?) |

Chemin de croix, station IV : «Jésus rencontre sa mère» |

Statue de saint Antoine |

Un ange dans la gloire au-dessus du chœur |

La nef et l'orgue de tribune vus du chœur

L'orgue a été réalisé par la famille de

facteurs d'orgue Callinet au XIXe siècle (base Palissy). |

Documentation : Panneau d'information à

l'entrée de l'église + «Le Vieux Besançon religieux»

du chanoine Antoine Monnot |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|