|

|

|

|

L'histoire de l'église Saint-Germain

commence avec l'arrivée de moines bénédictins

à Fontenay-le-Fleury, dans l'actuel département des

Yvelines, pour mettre en valeur les terres. Un oratoire est édifié.

Selon un schéma de développement bien connu au Moyen

Âge, l'activité besogneuse des moines attire les paysans

; un petit bourg se forme ; une paroisse se crée. Du XIIe

au XVe siècle, l'oratoire s'agrandit et devient le chœur

sur lequel débouche une petite nef. L'église, dédiée

à saint Germain, est alors un édifice attenant au

prieuré bénédictin. À la fin du XVe,

il est détruit par un incendie.

Faute de population, il faut attendre la décennie 1540 pour

lancer la reconstruction. La fabrique opte alors pour une sorte

d'église-halle. En effet, la nef se double, au sud, d'un

large bas-côté de style assez éclectique : voûtes

sur croisée d'ogives, issues de l'art gothique, avec des

clés de voûte illustrant la salamandre

de François Ier et le taureau

; baies en plein cintre, à la mode romane, perçant

un mur scandé de contreforts ; à la retombée

des ogives, des consoles

d'un style presque Renaissance. Le mur gouttereau, qui fermait la

précédente nef, est remplacé par une suite

de quatre arcades. L'église-halle est ainsi séparée

en deux vaisseaux. La présence, du côté de la

nef, de départs d'ogives rompues laisse penser à une

modification dans le choix du voûtement. La voûte en

berceau surbaissé a été préférée

aux croisées d'ogives (voir plus

bas).

Le clocher, de style roman, ne possède qu'une seule cloche

dont les Fontenaysiens semblent très fiers. Nommée

Germaine, elle a été installée en 1529 et classée

monument historique en 1995.

En 1793, l’église devient temple de la Raison. En fait, elle va

servir de salle de réunion à une municipalité sans mairie. De 1801

à 1844, Saint-Germain, revenue au culte catholique, est une

annexe de l'église de Saint-Cyr.

Elle devient enfin église paroissiale en 1856. Par chance,

le propriétaire du château de Fontenay, Félix Barthe, qui

est aussi ministre de la Justice et des Cultes, est un ami de l'empereur

Napoléon III. Celui-ci accorde plusieurs subsides, pris vraisemblablement

sur sa liste civile, pour restaurer l’église.

Saint-Germain, de petite taille, possède un intérieur

très sobre. Une dalle

mortuaire du XVIe siècle est accrochée au mur, sur la

façade de l'entrée. Elle porte les armes de la famille

des Gondi, seigneurs de Villepreux. Au XIXe siècle, l'édifice

avait été orné de vitraux d'époque.

Malheureusement, lors du bombardement massif de la R.A.F sur Saint-Cyr-l'École

fin juillet 1944, Fontenay-le-Fleury, tout proche, n'a pas été

épargné. Les vitraux ont tous été détruits

sauf celui qui illustre sainte

Jeanne d'Arc (resté entier). Des résidus ont été

rassemblés, dans le désordre, au sein d'un petit

vitrail consacré à sainte Marguerite, dans le

bas-côté sud. Les autres ont été remplacés

par des créations de l'atelier versaillais d'André Ripeau

en 1947. Ils sont tous donnés dans cette page.

À titre d'anecdote, notons que François Ier est venu à

l'église Saint-Germain en février 1547. C'était à

l'occasion de l'une de ses visites à sa favorite, Anne de

Pisseleu, duchesse d'Étampes, en son château des Clayes.

Cependant, l'ouvrage Le Patrimoine des Communes des Yvelines

(éditions Flohic, 2000) indique simplement que François

Ier, se rendant à Villepreux chez le seigneur La Ballue,

serait, selon la tradition, passé à Fontenay-le-Fleury.

Notons aussi que le comédien et dramaturge Sacha Guitry a

épousé à Saint-Germain sa quatrième

femme, Geneviève de Séreville, le 5 juillet 1939.

C'était son premier mariage religieux.

|

|

La nef de l'église Saint-Germain à Fontenay-le-Fleury. |

Vue extérieure et façade de l'église Saint-Germain. |

|

|

Le bas-côté sud, de style roman, et ses toits couvrant

des voûtes d'ogives. |

| «««---

Le chevet de l'église est plat. Sur la gauche :

l'extrémité du bas-côté sud. |

|

|

La

cloche. L'église Saint-Germain ne

possède qu'une cloche, dénommée

Germaine.

Elle est en bronze, pèse environ 600 kilos et

date de l'année 1529.

C'est la plus ancienne cloche du département

des Yvelines. Elle est classée monument historique

depuis 1995.

|

|

|

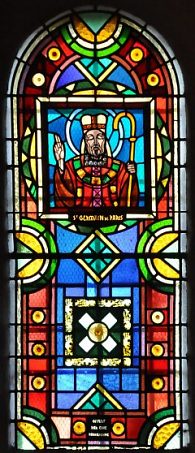

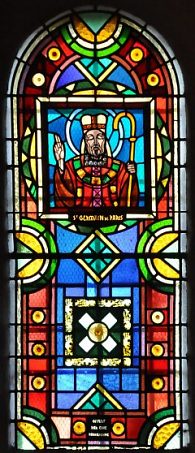

«Saint Germain de Paris»

Vitrail de l'atelier André Ripeau

Versailles, 1947. |

«Saint Jean-Baptiste»

Vitrail de l'atelier André Ripeau

Versailles, 1947. |

|

Les arcades centrales entre la nef et le bas-côté

sud. |

|

Architecture

intérieure. Le visiteur attentif constatera,

sur les piles centrales de l'église, côté

nef, la présence de départs d'ogives interrompues.

Ils sont bien visibles dans la photo ci-dessus. Sur

le bas-côté sud, les ogives sont complètes

et montent jusqu'à la clé (ci-contre).

Peut-on en déduire une succession possible d'étapes

dans la reconstruction de l'église vers 1543

?

La photo ci-dessous des départs d'ogives côté

nef et côté sud montre que les courbures

ne sont pas exactement les mêmes. Elle paraît

moins accentuée côté nef. On peut

en conclure que le maître maçon du XVIe

siècle prévoyait de bâtir un édifice

qui se rapprochait de l'église-halle : deux vaisseaux

voûtés d'ogives, la voûte de la nef

étant un peu plus haute que celle du bas-côté.

Il est probable que le bas-côté sud a d'abord

été construit selon les normes du gothique,

mais avec déjà une influence Renaissance

: les piles centrales sont monocylindriques ; les chapiteaux

sont courts, couverts d'un entablement assez plat. Les

consoles (l'une est donnée ci-dessous) où

viennent buter les retombées d'ogives délaissent

l'art gothique pour emprunter les façons du style

nouveau qui se répand au XVIe siècle.

Que s'est-il passé ensuite ? La fabrique a-t-elle

décidé de changer le voûtement de

la nef pour une forme en berceau plus conforme à

l'art Renaissance (et plus conforme sans doute

à l'ancienne voûte romane) ? Y a-t-il eu

une interruption des travaux autorisant cette décision

et la possibilité de la concrétiser ?

Un nouveau maître-maçon a-t-il pris le

relais du précédent ? On ne sait

pas. Toujours est-il que la nef, voûtée

en berceau surbaissé, est plus haute que ce que

prévoyaient les départs d'ogives. Sans

doute fallait-il bien souligner que le vaisseau au sud

n'était qu'un bas-côté.

Le commentaire indiqué dans Le Patrimoine

des Communes des Yvelines aux éditions Flohic

(an 2000) reste dans le flou. On y lit : «Chronologiquement

antérieure à la travée et donc

à la croisée d'ogive, la voûte en

berceau est construite après l'incendie du XVIe

siècle. Mais les départs de croisées

d'ogives semblent indiquer une origine ogivale.»

On ne saurait mieux dire...

Notons, pour terminer, la présence de tirants

métalliques en travers du bas-côté

pour consolider la structure (photo ci-contre). Les

contreforts

sud devaient sembler insuffisants pour contrebuter

à eux seuls le poids des voûtes et de leur

couvrement.

|

|

Le bas-côté sud et ses voûtes ogivales.

La clé-de-voûte porte la salamandre de François

Ier. |

|

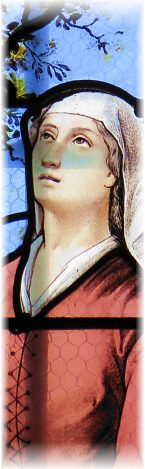

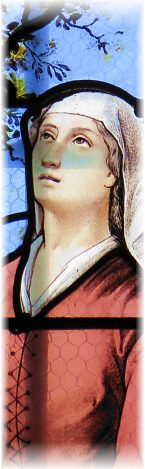

«Purification» et «La Vierge au pied de la

croix»

Vitrail de l'atelier André Ripeau

Versailles, 1947. |

«Assomption» et «Couronnement de la Vierge»

Vitrail de l'atelier André Ripeau

Versailles, 1947. |

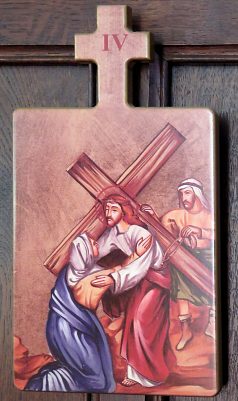

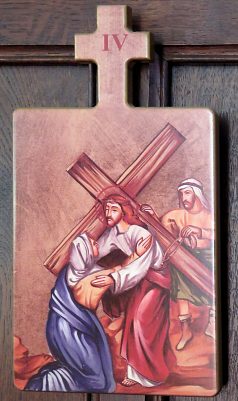

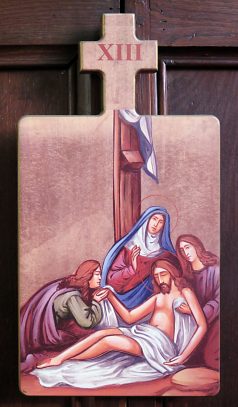

Chemin de croix

Station IV : Jésus rencontre sa mère. |

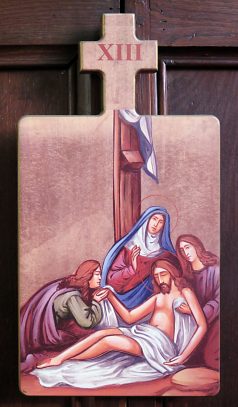

Chemin de croix

Station XIII : Jésus est descendu

de la croix et remis à sa mère. |

|

Statue du Bon Pasteur, détail. |

Départs d'ogive vers la nef et vers le bas-côté

sud. |

Console Renaissance à la retombée d'ogive

dans le bas-côté sud. |

|

Clé de voûte

dans le bas-côté sud

à l'emblème du taureau. |

La salamandre de François Ier

dans une clé de voûte

du bas-côté sud |

|

| Vitrail moderne

à la façade de l'église ---»»» |

|

|

La chaire à prêcher est en bois de noyer.

Selon les sources, elle est datée du XVIIIe ou

du XIXe siècle. |

Vitrail «Annonciation»

et «Nativité» ---»»»

Atelier André Ripeau, Versailles, 1947. |

|

|

|

La nef vue depuis le bas-côté sud. |

|

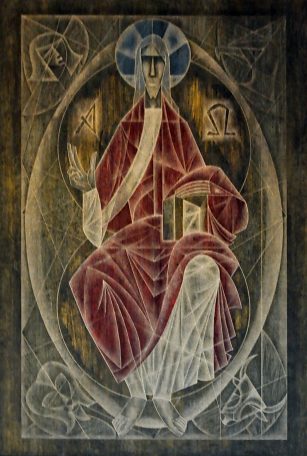

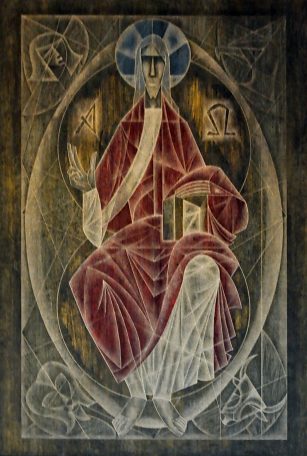

Composition moderne du Christ «Alpha et Omega».

Cet ornement figurait dans le chœur il y a quelques années. |

Notre-Dame de Fontenay, détail.

Plâtre doré, XVIIIe siècle. |

Résidu des vitraux du XIXe siècle, détail. |

Tabernacle en bois doré, détail. |

|

Dalle mortuaire du XVIe siècle.

Elle porte les armes de la famille des Gondi. |

Vitrail «Jeanne d'Arc»

Atelier inconnu, XIXe siècle. |

|

|

|

Dalle mortuaire du XIVe siècle, détail.

On y voit un prélat tenant un calice dans sa main

droite. |

Résidu d'un vitrail relatif à sainte Marguerite.

Atelier inconnu, XIXe siècle.

Avec le vitrail de Jeanne d'Arc, ces quatre panneaux sont

les seuls rescapés

du bombardement de juillet 1944 sur Saint-Cyr-l'École.

Les panneaux du registre supérieur sont à

intervertir. |

|

|

| |

«Vie de sainte Marguerite», détail.

LES DEUX PANNEAUX

SUPÉRIEURS

DU VITRAIL DU XIXe SIÈCLE

RANGÉS DANS LE BON ORDRE :

Le préfet Olybrius fait jeter Marguerite

en prison. |

|

«Vie de sainte Marguerite», détail. |

|

|

Vitrail «Jeanne d'Arc», détail.

Atelier inconnu, XIXe siècle. |

La nef de l'église Saint-Germain vue depuis le bas-côté

sud. |

Documentation : site de la paroisse Saint-Germain

+ dépliant sur l'église disponible dans la nef.

+ «Les Miscellanées de Fontenay-le-Fleury», éditions

TerraMare, 2013

+ «Dictionnaire des monuments d'Île-de-France»,

éditions Hervas, 2001

+ «Le Patrimoine des Communes des Yvelines», éditions

Flohic, 2000. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|