|

|

Le musée des Arts décoratifs

de Bordeaux

est logé dans l'hôtel de Lalande, un ancien hôtel

particulier. Le visiteur est ainsi convié à déambuler,

sur plusieurs niveaux, dans des salles aménagées.

Le but est de rappeler l'atmosphère d'une vaste maison bourgeoise

bordelaise au XVIIIe siècle. Le musée

Lambinet à Versailles

suit la même optique.

Antichambres, salons divers et chambres se succèdent dans

des pièces aux lambris peints et aux parquets parfois luxueux.

Meubles, instruments de musique, tableaux, bustes de porcelaine,

vases et potiches voisinent avec des armoires où s'accumulent

les céramiques et les souvenirs issus de nombreux legs et

d'hôtels particuliers bordelais.

Le descriptif des objets est rassemblé, par pièce,

dans un seul panneau si bien qu'il n'est pas toujours facile de

trouver l'information que l'on cherche. Cette lacune sera-t-elle

corrigée à l'avenir ?

Historique de l'hôtel. Dans les années 1770,

après autorisation royale, le cardinal de Rohan, archevêque

de Bordeaux,

vend une partie de ses vastes terrains pour financer la construction

de sa nouvelle demeure : le futur palais Rohan, actuellement Hôtel

de ville.

Pierre de Raymond de Lalande, membre de la noblesse de robe

bordelaise, se porte acquéreur en 1775 d'une parcelle de

ces terrains pour y bâtir une grande maison. Bâtie entre

cour et jardin, elle sera isolée des bruits de la ville.

La construction est achevée en 1779, mais la famille en profitera

peu : de Lalande meurt en 1787 et son fils et héritier est

guillotiné sous la Terreur. L'hôtel est alors déserté.

Sous le Consulat, il est loué à la ville. En 1808,

les services de l'octroi s'y installent. Puis, à la suite

de successions et de ventes, il se retrouve, de 1842 à 1848,

propriété du maire de Bordeaux,

Duffour-Dubergier. Cependant, loué depuis longtemps à

l'armée, l'hôtel ne sert plus de demeure familiale.

La municipalité l'achète en 1880 et va y installer

des services de police. Une prison sera même construite en

1885 dans le jardin de l'hôtel. En 1923, la ville change l'affectation

du bâtiment et y crée le musée d'Art ancien,

tandis que la prison devient dépôt des œuvres

non exposées.

Au cours de la dernière guerre, le musée est fermé.

Il rouvre en 1955 sous l'appellation Arts décoratifs.

Cette page présente des vues des pièces comme le visiteur

ne les verra plus : une modernisation est en cours jusqu'à

la fin 2025. Les bibelots des vitrines font une large place à

la faïence et à la porcelaine. Le salon

du duc de Bordeaux et celui

de la duchesse de Berry exposent des souvenirs de la famille

des Bourbons au XIXe siècle.

|

|

|

-- AVERTISSEMENT --

LE MUSÉE EST FERMÉ DEPUIS 2023 ET NE ROUVRIRA

QU'EN 2026 APRÈS UN RÉAMÉNAGEMENT COMPLET

COMPRENANT L'INTÉGRATION DE L'ANCIENNE PRISON DANS LE

PARCOURS DU MUSÉE.

LES PHOTOS DE CETTE PAGE CONCERNENT L'ANCIENNE DISPOSITION,

VISIBLE JUSQU'EN AVRIL 2023. |

|

Salon Cruse-Guestier. |

| ASPECT EXTÉRIEUR

DE L'HÔTEL DE LALANDE |

|

Une vaste cour en ovale sépare l'hôtel de la rue. |

L'hôtel de Lalande accueille le musée des Arts décoratifs

depuis 1955. |

|

|

L'escalier d'honneur et son garde-corps à balustres. |

|

|

|

Le

vestibule.

L'entrée de la demeure n'est pas centrale. Elle

se fait sur la droite, dans le pavillon latéral,

laissant ainsi le rez-de-chaussée de la façade

à une grande salle

à manger prolongée d'un salon

de compagnie.

L'escalier d'honneur est orné d'une magnifique

rampe à balustres, vrai chef-d'œuvre de

la ferronnerie bordelaise (photo ci-contre). Détail

rare : les balustres sont réunis par une guirlande

de glands et de feuilles de chêne.

Une grande tapisserie bruxelloise est suspendue dans

l'escalier. Elle rappelle les liens étroits de

Bordeaux

avec les ports de la mer du Nord.

|

|

«Triomphe d'un empereur romain»

Tapisserie bruxelloise, début XVIIe siècle. |

| «««---

Commode française, 1ère moitié du XVIIe siècle |

|

|

|

|

Première antichambre : plâtres des statues du Grand Théâtre

de Bordeaux d'après Pierre-François Berruer, 1777. |

|

|

|

LE SALON CRUSE-GUESTIER |

|

Le

salon Cruse-Guestier.

Les pièces de ce salon viennent du legs Cruse-Guestier

de 1936. Ce couple de grands bourgeois protestants,

issu du monde du négoce bordelais, lègue

au musée d'Art ancien tous les objets du grand

salon de son hôtel particulier, l'hôtel

Poissac. Le legs inclut une condition : les objets doivent

être exposés dans une même salle

du musée.

|

|

Tasse en faïence «Pauline». |

|

LA SALLE À MANGER |

LE SALON DE COMPAGNIE |

|

|

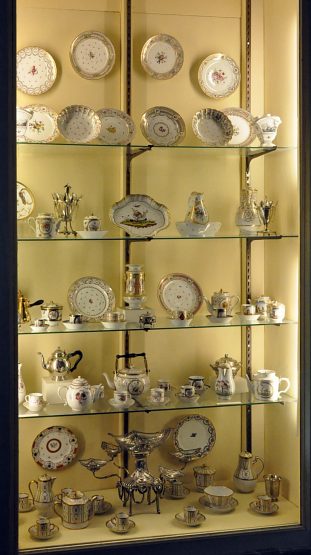

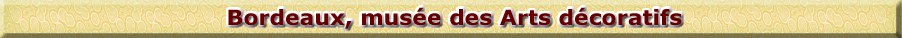

Vitrine de porcelaines.

La plupart des pièces de céramique sont issues

de legs au musée. |

Pot de porcelaine, XIXe siècle.. |

|

«««--- Vitrine

de porcelaines.

|

|

|

Le SALON DE LA DUCHESSE DE BERRY (vue partielle). |

|

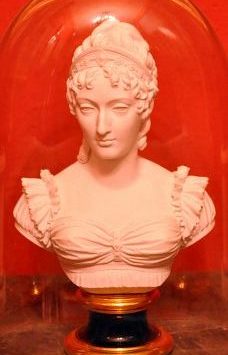

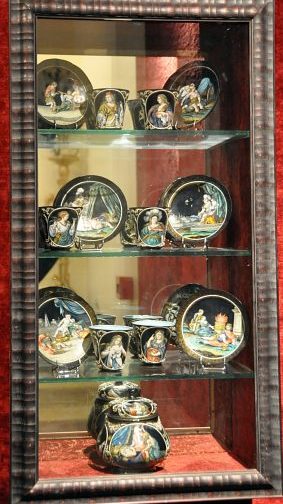

La

duchesse de Berry.

Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry,

est la mère de l'«enfant du miracle».

Louis XVIII, sur le trône, est sans postérité.

Il regarde donc du côté des deux fils de

son frère, le futur Charles X. L'aîné,

le duc d'Angoulême, est lui aussi sans enfant.

Le second, le duc de Berry, épouse en 1816 Marie-Caroline

de Bourbon-Siciles. En 1819, ils ont une fille, Louise

d'Artois. Mais, en 1820, le duc de Berry est assassiné

par Louvel au motif qu'il veut en finir avec la dynastie

des Bourbons.

Quelques mois plus tard, la duchesse de Berry met au

monde un fils, Henri, l'«enfant du miracle».

C'est lui qui, en 1873, refusera le trône de France

parce qu'il ne veut pas du drapeau tricolore.

La duchesse de Berry eut une vie agitée. Voulant

ravir le pouvoir à Louis-Philippe et aux Orléans,

elle fut à l'origine des insurrections vendéennes

de 1832.

|

|

|

|

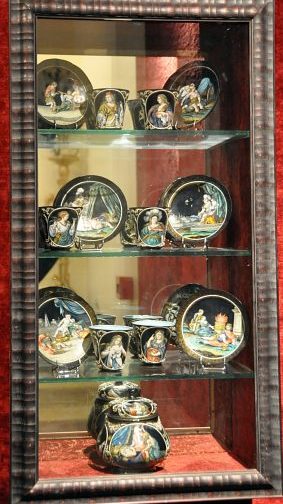

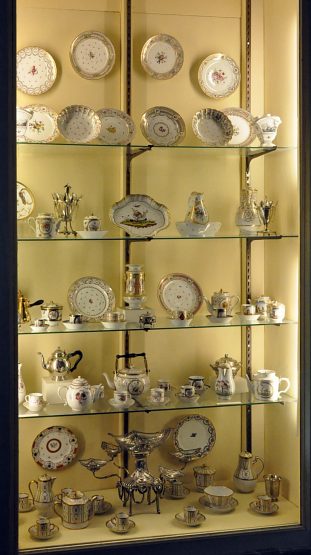

Loth et ses filles.

Assiette en faïence. |

Pendule du XIXe siècle. |

|

«««--- Armoire

avec assiettes, tasses et pots en faïence.

|

|

|

La dictée d'un sage à son secrétaire

Assiette en faïence. |

«La duchesse de Berry partant pour l'exil en 1830»

Tableau anonyme du XIXe siècle. |

|

Une marine dans le salon de la duchesse de Berry.

|

La duchesse de Berry

Tableau anonyme, XIXe siècle.

|

La duchesse de Berry en buste de porcelaine. |

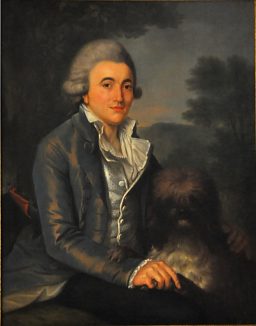

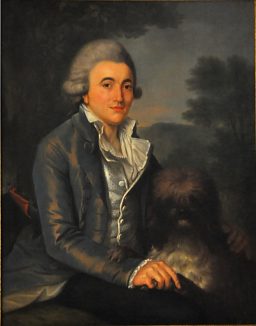

Portrait d'un homme avec son chien. |

Commode du XVIIe siècle. |

|

|

La PREMIÈRE ANTICHAMBRE du premier étage

et ses collections de faïences. |

Jeune homme au panier, plâtre.

|

Surtout de table du maître-orfèvre Pierre-Auguste

Forestier (1755-1838).

Premières années du XIXe siècle. |

|

Plat en faïence de Rouen. |

Vase à anses (Rouen ou Bordeaux). |

|

Assiettes en faïence, XIXe siècle.

| Service de table (argent

ou étain de Bordeaux). ---»»» |

|

|

LA PREMIÈRE ANTICHAMBRE du premier étage de l'hôtel.

Les vitrines de cette pièce présentent les faïences

du nord de la France

au XVIIe et XVIIIe siècle : Rouen, Lille, Saint-Omer, Nevers

et Sinceny. |

|

|

Vitrine de faïences du nord de la France.

| «««---

Marines avec volcan en éruption (l'Etna ?). |

|

LA CHAMBRE GARANCE

Les boiseries Louis XV et la cheminée en pierre proviennent

d'un hôtel particulier bordelais. |

Une mère et sa fille.

Tableau anonyme dans la chambre Garance. |

La chambre garance, détail.

Le lit dit «à la duchesse» ou «à l'ange»

est couvert d'une indienne à camaïeu rouge garance reproduisant

le thème de «l'Art d'aimer». |

LA CHAMBRE JONQUILLE

(Ancienne chambre de Mme de Lalande)

Les boiseries et la cheminée viennent de l'hôtel de Louis-Hyacinthe

Dudevant, négociant à Bordeaux.

Le lit à la polonaise vient d'un don au musée des Amis

de l'hôtel de Lalande en 2003. |

La cheminée de la chambre Jonquille. |

LE SALON BORDELAIS

Pièce centrale du premier étage, ce salon évoque

le riche intérieur d'un bourgeois bordelais au début

du XIXe siècle.

Il est évidemment meublé de pièces du XVIIIe.

Au premier plan, un pianoforte des années 1790 en acajou massif

avec des filets de bois d'ébène. |

«Céphale et l'Aurore»,

Tableau de l'École française, XVIIIe siècle. |

Le Salon bordelais : cheminée et pianoforte.

La cheminée date du tout début du XIXe siècle. Ses bas-reliefs décoratifs

sont de style néoclassique. |

|

L'indiscrète ou une servante écoutant derrière la porte.

Tableau anonyme du XIXe siècle.

«««---

Cabaret avec samovar et porcelaines de Bordeaux

dans le salon bordelais. |

|

L'indiscrète ou une servante écoutant derrière la porte, détail. |

Madame John Mac-Carthy par A. Wertmüller, 1788. |

Une autre vue du SALON BORDELAIS. |

LE SALON VERT ou SALON DE GASCQ

Les boiseries de ce salon viennent de l'hôtel de Gascq à

Bordeaux. Leur style rocaille était rare dans les décors

privés bordelais. |

Cartel Régence, signé Duhard à Bordeaux.,

1776 |

«Scriban» de l'époque Régence dans le Salon

Vert. |

Documentation : «Musée des Arts décoratifs

de Bordeaux», Somogy Éditions d'Art, 2012

+ panneaux d'information dans le musée. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|