|

|

En 1080, Geoffroy, comte de Joigny, donna

une église dédiée à saint Jean aux moines

venus de la Charité-sur-Loire pour fonder un prieuré

(ce qui signifiait à l'époque un pôle de développement

économique). Il ne reste rien de cet édifice.

Les parties les plus anciennes de l'église actuelle (quelques

faisceaux de colonnes dans les travées du chœur) remontent

au XIIIe siècle. Peut-être faut-il y voir les vestiges

d'une chapelle primitive incluse dans l'enceinte du château

féodal. On sait néanmoins qu'une église fut

bâtie avec l'aide de Rome puisque l'antipape Clément

VII (1378-1394) accorda des indulgences à ceux qui donneraient

pour la construction. Elle fut longue : sa dédicace n'eut

lieu qu'en 1504, vraisemblablement sans que l'édifice ne

soit terminé. Il est vraisemblable aussi que Saint-Jean a

énormément souffert de l'incendie de 1530, davantage

encore que Saint-Thibault.

Aussi, vers le milieu du XVIe siècle, construisit-on une

nouvelle église sur ce qu'il restait du sinistre, à

savoir quelques contreforts de grès dans les bas-côtés,

quelques travées dans le chœur et dans les deux collatéraux,

et enfin la souche du clocher. Ces vestiges étaient de style

gothique flamboyant. La reconstruction, entreprise de 1548 à

1596 par Jean Chéreau père et fils, fut de

style Renaissance. Sans preuve formelle que le fils ait hérité

du travail du père, seule cette hypothèse, pour les

historiens et les archéologues, permet d'expliquer la très

longue durée des travaux (une cinquantaine d'années)

et surtout la remarquable unité de style de la voûte

de la nef.

Dans la décennie 1570, Saint-Jean faillit disparaître.

Jean Chéreau fut chargé par Louis de Saint-Maure de

la reconstruction du château, voisin de l'église, et

surtout de son extension. Le tout à l'imitation du château

d'Ancy-le-Franc, élevé par l'italien Serlio. Mais

Louis de Saint-Maure s'éteignit en 1572, et le décès

rapide des propriétaires successifs du château annula

le projet. Cet épisode explique sûrement la très

longue durée de la reconstruction.

Saint-Jean, comme l'église qui l'avait précédée,

n'eut pas de transept, mais on y dressa un jubé, disparu

depuis. En 1759, la foudre frappa la flèche du clocher-porche,

qui datait de 1609. Celle-ci fut remplacée par un clocheton

surmonté d'un dôme, tel qu'on le voit aujourd'hui.

Sous la Révolution, l'église n'eut pas trop à

souffrir : elle fut utilisée pour les cérémonies

officielles et le culte de la déesse Raison. En 1856, on

ajouta une chapelle d'axe.

L'église Saint-Jean offre aux visiteurs deux belles œuvres

d'art : le tombeau

d'Adélaïs, du XIIIe siècle, et un Sépulcre

du XVIe. Quant aux vitraux, ils sont dans leur très grande

majorité en verre blanc, ce qui assure une grande luminosité

à l'édifice. On trouve néanmoins quelques tympans

avec des vitraux

Renaissance. Les verrières ajoutées au XIXe siècle

ont toutes été brisées lors du bombardement

de juin 1940.

|

|

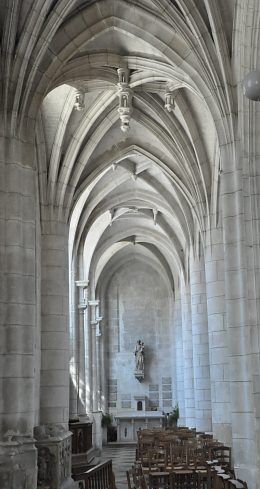

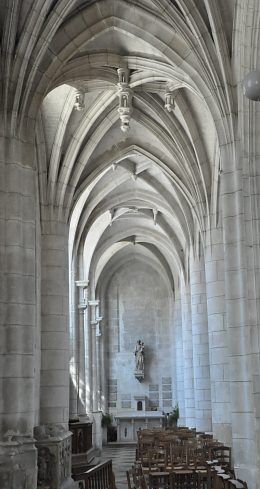

La nef et le chœur de l'église Saint-Jean de Joigny. |

L'église Saint-Jean et, en face, le seul bâtiment qui

reste du château des Gondi.

La face sud du château, que l'on voit ici, est d'un aspect fort

simple. Elle date

de 1613, quand le cardinal Pierre de Gondi détenait le comté

de Joigny.

Pour avoir une vision panoramique de la ville depuis l'Yonne,

reportez à la page de l'église Saint-Thibault. |

La façade de l'église Saint-Jean n'accueille

plus qu'un portail délabré. |

La porte Saint-Jean et le clocher de l'église.

C'est une porte sans pont-levis qui daterait des reconstructions entreprises

au début du XIe siècle. |

Le portail gothique de la façade est à l'état

de ruine.

Les sculptures des voussures ont disparu

sous l'effet de la Révolution et du temps. |

La porte ouest du château des Gondi

et son très beau style Renaissance. |

|

Le

château des Gondi a été

bâti de 1569 à 1613. Sa construction a

été longue, chaotique, marquée

par une succession de sept propriétaires, et

jamais achevée.

À l'origine, il comprenait deux corps de bâtiments.

L'ensemble a vraisemblablement été érigé

sur les plans de Jean Chéreau, qui s'est

lui-même inspiré de l'œuvre de l'italien

Serlio. Vers 1820, il fut mis en vente. L'aile nord

de la partie est fut démolie. À part un

rez-de-chaussée à l'est, il subsiste ---»»»

|

|

|

|

|

Façade nord du château des Gondi en face de l'église

Saint-Jean.

C'est la réplique de la façade (sur la cour intérieure)

du château d'Ancy-le-Franc. Dans

les années 1570, le projet des comtes était d'étendre

le château et donc de détruire l'église. |

|

Le

château des Gondi (suite)

--- un très élégant

corps de logis. La façade nord du corps de logis,

donnée ci-contre à droite, est la plus

intéressante. Elle reçoit deux ordres

architecturaux : ionique en bas, corinthien à

l'étage. En bas, les pilastres plats encadrent

des niches. Les portes est et ouest sont dessinées

avec arc en plein cintre. Cette façade est une

réplique de l'élévation du château

d'Ancy-le-Franc qui donne sur la cour intérieure.

La façade sud, plus simple, sans ordre et visible

dans la photo

plus haut, a été

commencée en 1600, une fois la façade

nord terminée.

En 1616, le château passe entre les mains de Philippe-Emmanuel

de Gondi et de son épouse Françoise-Marguerite

de Silly. Ce couple, très pieux, est lié

à Vincent de Paul. Selon la brochure de l'association

culturelle de Joigny, il est compréhensible que

le château n'ait jamais été terminé

: les Gondi ont préféré utiliser

leurs ressources pour soulager les miséreux.

Sources : 1) Congrès

archéologique de France, 1958, Auxerre, Joigny

par Jean Vallery-Radot ; 2) À la découverte

de Joigny éditée par l'Association

culturelle et d'Études de Joigny.

|

|

|

Élévations sud dans la nef de l'église. |

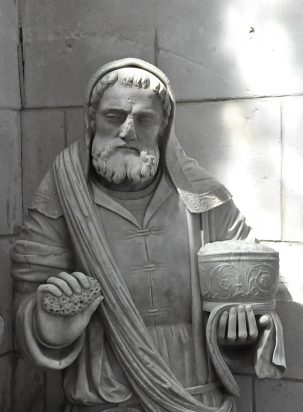

Saint Jean dans sa niche. |

|

Architecture.

On voit, sur la photo ci-dessus, la spécificité

de la nef de l'église Saint-Jean : architecture

gothique et arcades en tiers-point au premier niveau,

style Renaissance au second. Les deux niveaux sont séparés

par une moulure ornée de petits animaux réels

ou fantastiques que l'on retrouve jusque dans le chœur.

Cette moulure supporte une arcature aveugle, sorte de

faux triforium, qui est une succession de groupes de

trois fenêtres dont une seule reste ouverte pour

l'aération des combles des bas-côtés.

Une série de douze niches à consoles et

à dais assure la transition entre les deux styles

d'architecture. Quatre de ces niches sont d'époque.

|

|

|

Saint Thomas dans sa niche (moderne). |

Saint Philippe dans sa niche. |

|

| LE SÉPULCRE DE L'ÉGLISE SAINT-JEAN,

avant 1520 |

|

Le Sépulcre de l'église Saint-Jean (avant 1520). |

|

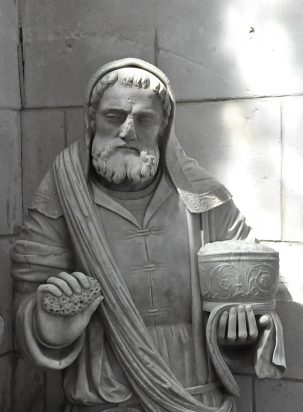

Le

sépulcre de l'église Saint-Jean.

Cette œuvre de marbre blanc, datée d'avant

1520, est assez fade et sans relief. L'artiste, qui

pour l'historien Jean Vallery-Radot serait Mathieu

Laignel, a suivi les conventions d'usage pour la

réalisation de ce genre de sculpture, mais il

n'a pas su insuffler d'émotion dans les personnages,

pas plus que dans leur gestuelle. Les visages des femmes

(la Vierge et les trois Marie) se ressemblent. À

la tête et aux pieds du Christ mort, Joseph d'Arimathie

et Nicodème sont statiques et ne soutiennent

pas le linceul. Joseph, qui tient la couronne d'épines

et les clous, est même un peu grotesque : la partie

inférieure de son personnage, sans aucune recherche

artistique - contrairement à celle de Nicodème

qui dégage surplis et jambe -, semble sortir

d'un moule industriel. Pour voir une Mise au tombeau

de meilleure facture, on pourra se reporter à

celle, du XVIe siècle également, en bois

polychrome de la collégiale Saint-Denis

à Amboise.

Si les personnages sont de facture française,

le sarcophage, où gît le corps du Christ,

est de facture typiquement italienne. Au centre du soubassement,

deux angelots tiennent un petit bouclier (une targe)

contenant les instruments de la Passion. Les médaillons

des côtés reçoivent le visage vu

de profil de Raoul de Lannoy et de son épouse,

ancêtres de la mère de Pierre de Gondi.

Initialement, le Sépulcre était exposé

à la chapelle funéraire des Lannoy, au

château de Folleville, dans la Somme. En 1604,

Philippe-Emmanuel de Gondi épouse Françoise-Marguerite

de Silly, héritière du château des

Lannoy et de la chapelle seigneuriale abritant le sépulcre.

Leur fils, Pierre de Gondi (1602-166) vend le domaine

de Folleville en 1634, à l'exception du sépulcre

et de petits angelots de marbre qui portent les blasons

d'ascendants de sa mère. Le sépulcre ira

rejoindre le château de Joigny et sera donné,

peu avant 1723, à l'église Saint-Jean.

Sources : 1) Congrès

archéologique de France, 1958, Auxerre, Joigny

par Jean Vallery-Radot ; 2) À la découverte

de Joigny éditée par l'Association

culturelle et d'Études de Joigny.

|

|

|

Bénitier de marbre blanc de style

Renaissance dans l'entrée de l'église. |

Jésus dans le Sépulcre. |

|

La Vierge et saint Jean, accompagnés d'une sainte femme dans

le Sépulcre (avant 1520). |

Nicodème dans le Sépulcre (avant 1520). |

Joseph d'Arimathie dans le Sépulcre (avant 1520). |

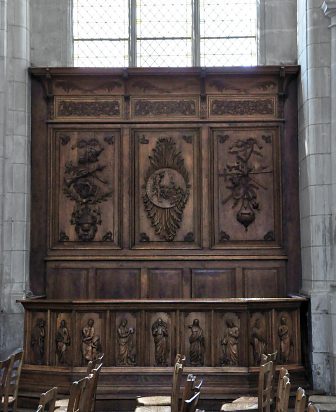

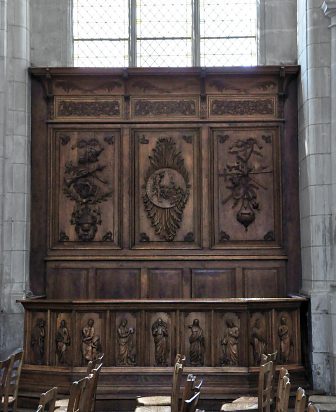

| LE BANC D'ŒUVRE, XVIIIe SIÈCLE |

|

Le banc d'œuvre du XVIIIe siècle. |

La Décollation de saint Jean-Baptiste dans le banc d'œuvre. |

|

Le banc

d'œuvre de l'église Saint-Jean a été

classé monument historique au titre d'objet en 1992.

C'est une œuvre du XVIIIe siècle qui brille par le très

haut niveau artistique de ces bas-reliefs. Le détail

en est donné en gros plan ici : décollation

de Jean-Baptiste et symboles liturgiques sur le panneau d'arrière-plan

; le Christ et les apôtres sur le devant.

|

|

Décollation de saint Jean-Baptiste et symboles liturgiques

sur le dossier du banc d'œuvre (XVIIIe siècle). |

Le Christ et les apôtres dans le banc d'œuvre (XVIIIe

siècle).. |

|

Niches de saint Pierre et de saint Paul

dans la nef (moderne) |

|

| LE TOMBEAU D'ADÉLAÏS, COMTESSE DE

JOIGNY |

|

Le tombeau d'Adélaïs, comtesse de Joigny (†1187). |

Le tombeau d'Adélaïs, détail du soubassement :

deux des enfants de la comtesse. |

Le tombeau d'Adélaïs de Champagne, détail.

La gisante est vêtue d'une coiffe à mentonnière.

Milieu du XIIIe siècle. |

Saint Simon dans sa niche.

Nef de l'église Saint-Jean. |

|

|

Le

tombeau d'Adélaïs de Champagne,

comtesse de Joigny date du milieu du XIIIe siècle.

Adélaïs est une comtesse de la première

famille des comtes de Joigny, morte en 1187. Les comtes

et comtesses de cette famille étaient enterrés

au prieuré Notre-Dame de Joigny ou encore à

l'église Notre-Dame de l'abbaye des Prémontrés

de Dilo. C'est à l'abbaye de Dilo qu'avait été

déposée cette magnifique œuvre médiévale.

L'abbaye étant démolie en 1843, le tombeau

fut transporté d'abord à la mairie de

Joigny, puis à l'église Saint-Jean - sans

aucune casse pour les sculptures, nous disent les historiens.

La comtesse est représentée avec la tête

vêtue d'une coiffe à mentonnière.

Elle porte une longue robe. Un chien veille à

ses pieds. Sur la face antérieure, sous des arcs

trilobés, quatre personnages sont sculptés

en bas-relief : ce sont les enfants de la gisante. Sur

la photo ci-dessus à droite, on voit une jeune

femme, coiffée comme sa mère, qui doit

être Agnès ; à sa gauche, son frère

Guillaume porte un faucon son son poing. Une allégorie

représentant l'insouciance est sculptée

à la tête du sarcophage (bas-relief non

donné dans cette page). Sources : 1)

Congrès archéologique de France, 1958,

Auxerre, Joigny par Jean Vallery-Radot ; 2) À

la découverte de Joigny éditée

par l'Association culturelle et d'Études de Joigny.

|

|

| LA VOÛTE DE JEAN CHÉREAU

(2e moitié du XVIe siècle) |

|

La remarquable voûte de Jean Chéreau dans

la nef. |

|

Trois sculptures sur la moulure qui sépare

le niveau gothique du niveau Renaissance

dans la nef et le chœur. |

|

|

|

|

|

La voûte

de Jean Chéreau. Saint-Jean est une église

où il faut lever la tête, autant dans la nef

que dans les bas-côtés. Dans la nef, la voûte

est en berceau surbaissé avec pénétrations

pour les baies. «Elle est ornée à l'intrados

d'un compartimentage en très faible relief, dont le

dessin général rappelle celui d'un parterre

de broderies dans un jardin», écrit Jean Vallery-Radot.

Jean Chéreau, son concepteur, la désignait sous

le terme de «voûte en parquets». Comme pour

la façade du château des Gondi, Chéreau

s'est inspiré des livres de l'italien Sebastiano Serlio.

On voit, ci-contre, le détail de l'intrados d'une voûte

en berceau des pénétrations : un octogone, abritant

une tête d'angelot ou de diablotin, est entouré

de deux carrés à large bord remplis d'une fleur

à nombreux pétales. Dans l'image ci-dessous,

le gros plan sur la voûte montre une quantité

impressionnante de têtes de petits personnages (dont

certains rayonnent comme des soleils) et de motifs floraux

dans un ordonnancement qui pourrait rappeler un jardin à

la française.

La voûte a été réalisée

entre 1557 et 1596, c'est-à-dire à une époque

où la voûte ogivale bénéficiait

encore d'une large préséance dans la région.

On la retrouvera d'ailleurs au siècle suivant à

Auxerre, Villeneuve-sur-Yonne,

Avallon, etc.

On se doute que cette voûte en pierre pèse lourd.

Sa stabilité est assurée, à l'extérieur,

par de minces arcs-boutants (voir photo plus

haut) dont les culées, renforcées de vases

et de guirlandes, prennent appui sur les vieux contreforts

de grès de l'ancienne église.

Source : Congrès archéologique

de France, 1958, Auxerre.

Article Joigny par Jean Vallery-Radot.

|

|

Le décor de Jean Chéreau dans l'intrados d'une voûte

en pénétration. |

«Le parterre de broderie dans un jardin» : la voûte

Renaissance de Jean Chéreau. |

Décor Renaissance entre deux intrados de petites voûtes

en pénétration.

Nef de l'église Saint-Jean.

|

Le bas-côté sud vu depuis le chœur.

La plupart des vitraux sont en verre blanc : l'église Saint-Jean

bénéficie d'une très grande luminosité. |

Saint Jacques le Majeur dans sa niche.

|

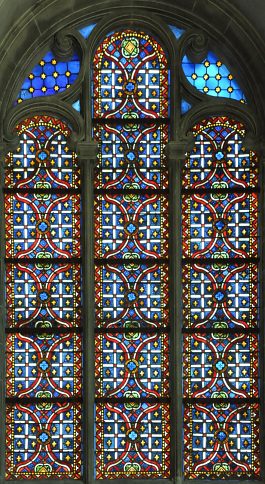

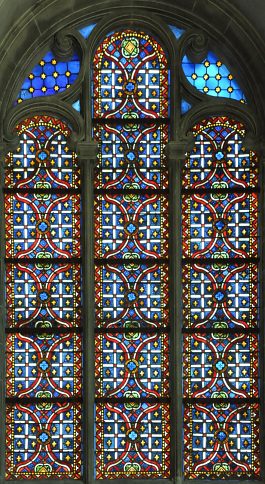

| LES VITRAUX RENAISSANCE DE L'ÉGLISE SAINT-JEAN |

|

|

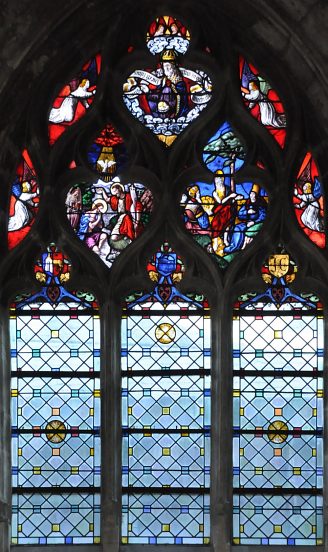

Les

vitraux Renaissance. La première consécration

de l'église Saint-Jean date 1504. Elle sera suivie

du terrible incendie de 1530. Les vitraux qui ornaient

les baies de sa nef ont sans doute été

posés peu après 1504, car des fragments

portent la date de 1509. En 1910, un érudit note

la présence, dans la baie 13, d'anges musiciens

du XVIe siècle ainsi que d'une Vierge à

l'Enfant entourée de Jacob et de Joseph.

Le XIXe siècle a ajouté des vitraux figuratifs,

détruits lors des bombardements de 1940. En 1951,

l'atelier Louzier et Gimonet répara les

verrières et, en 1980, l'atelier Gaudin

ajouta des vitreries décoratives dans quelques

baies. Cette page donne la plupart des vitraux du XVIe

siècle visibles dans l'église, c'est-à-dire

les tympans des baies 9,

11 et 12.

Source : Corpus Vitrearum,

Les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté et

Rhône-Alpes, Éditions du CNRS 1986.

|

|

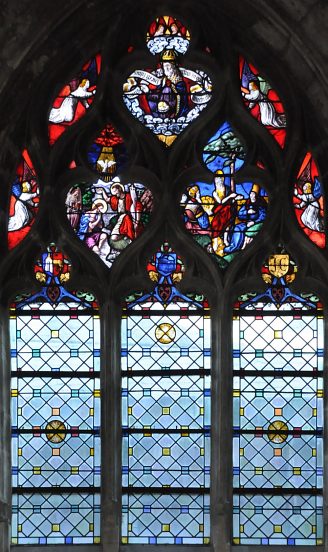

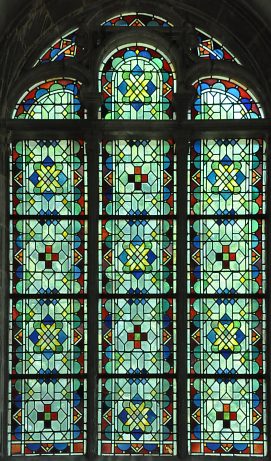

Vue d'ensemble de la baie 11.

Vue d'ensemble de la baie 11.

Le tympan et les têtes de lancettes (avec trois écus)

sont du XVIe siècle.

Les lancettes décoratives sont de l'atelier Gaudin (1980). |

|

| VITRAIL RENAISSANCE, BAIE 11 |

|

Dans le soufflet, le Père céleste bénissant. Dans

chacune des mouchettes, un ange sur fond rouge.

Détail du tympan de la baie 11, début du XVIe

siècle. |

Le Baptême de Jésus (restauré).

Soufflet du tympan de la baie 11.

Début du XVIe siècle. |

Prédication de saint Jean-Baptiste.

Soufflet du tympan de la baie 11.

Début du XVIe siècle. |

|

| LES VOÛTES D'OGIVES DES BAS-CÔTÉS |

|

Le bas-côté sud vers la chapelle Saint-Joseph

à l'entrée de l'église.

Sur la suite des voûtes, on peut voir

l'une des rares clés pendantes de l'église. |

Un croix dessinée par les liernes et les tiercerons

dans une voûte d'ogives d'un bas-côté de

l'église Saint-Jean. |

|

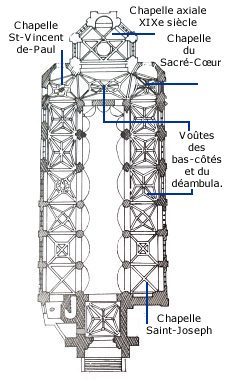

Les

voûtes des bas-côtés.

Si la voûte de la nef est un chef-d'œuvre

à elle toute seule, on ne peut pas visiter l'église

Saint-Jean sans lever un œil émerveillé

vers les voûtes des bas-côtés. Jean

Chéreau, l'architecte de la reconstruction

après l'incendie de 1530, s'est efforcé

d'embellir ces deux suites de voûtes en multipliant

les tracés de liernes et de tiercerons. Les suites

nord et sud sont presque symétriques. On remarquera,

sur le plan de l'église donné plus haut,

que cet embellissement - et la beauté qui l'accompagne

- s'accroît à mesure que l'on se rapproche

du chœur.

|

|

|

Le Sacré-Cœur sur une clé de voûte

au centre de la croix donnée ci-contre. |

Fleur avec fruit et pétales sur une clé de voûte.

à une extrémité de la croix donnée

ci-contre. |

|

La voûte du bas-côté nord avec ses liernes

et tiercerons.

(Précision : la clarté à gauche vient des

fenêtres hautes de la nef) |

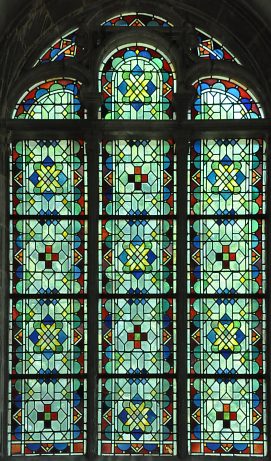

| VITRAIL RENAISSANCE, baie 12 |

|

Vitrail : tympan de la baie 12, XVIe siècle.

Les nombreuses étoiles sont montées en chef-d'œuvre

Les têtes de lancette, à gauche et à droite,

sont données en gros plan plus

bas. |

|

Une croix dessinée avec des liernes et des tiercerons

dans une voûte du bas-côté nord.

On voit à gauche une partie de la voûte de la nef

et de l'intrados de la voûte en berceau d'une pénétration. |

Saint Luc et saint Marc dans leur niche.

Nef de l'église Saint-Jean. |

Le bas-côté nord en direction de la chapelle Saint-Vincent.

|

| VITRAIL RENAISSANCE, baie 12 |

|

Détail du tympan de la baie 12 avec lune et soleil. Début

du XVIe siècle. |

|

Vitrail : Mouchettes de la baie 11.

Les anges au centre portent les instruments de la Passion.

On remarquera la présence de très nombreuses étoiles

montées en chef-d'œuvre.

Début du XVIe siècle. |

Tête de lancette dans la baie 12.

Moïse et les tables de la Loi. Début du XVIe siècle

(restauré). |

Tête de lancette dans la baie 12.

Marie-Madeleine et son pot d'aromates. Début du XVIe siècle. |

Saint André dans sa niche.

Nef de l'église Saint-Jean. |

| LE CHŒUR DE L'ÉGLISE SAINT-JEAN |

|

Le chœur de l'église Saint-Jean.

Le maître-autel est du XIXe siècle. L'autel de

messe et l'ambon sont contemporains. |

Ornementations du XIXe siècle sur le maître-autel

:

Le Baptême de Jésus et la Décollation de

saint Jean-Baptiste. |

|

Chapiteau Renaissance et animaux fantastiques sous la moulure

au-dessus du chœur (2e moitié du XVIe siècle). |

Animaux fantastiques sous la moulure au-dessus du chœur

(2e moitié du XVIe siècle). |

Le maître-autel du XIXe siècle. |

|

Saint Pierre et saint Paul abrités sous un

impressionnant dais de style Renaissance. |

La voûte du chœur, détail. |

Chapiteau Renaissance et animal fantastique

sous la corniche du chœur.

«««--- À GAUCHE

Le dessin très élaboré de Jean Chéreau

pour le «parquet de la voûte» au-dessus du chœur. |

|

|

Chapiteau et décoration Renaissance

dans le chœur, XVIe siècle. |

L'église du berceau de saint Vincent de Paul.

Mouchette du XIXe siècle. |

Le corps de saint Vincent de Paul dans une mouchette du XIXe siècle.

Les Gondi, seigneurs de Joigny, secondèrent l'action de «Monsieur

Vincent». |

| VITRAIL RENAISSANCE, baie 9 |

|

Tympan de la baie 9, début du XVIe siècle.

Les têtes des deux lancettes accueillent des putti gardant un

ciboire.

Dans le soufflet, des pèlerins se recueillent autour de la

châsse d'un saint. |

|

|

|

À DROITE ---»»»

Soufflet de la baie 9 : des pèlerins se recueillent

autour de la châsse d'un saint. La colombe

du Saint-Esprit vole au-dessus d'eux.

Début du XVIe siècle.

|

«««---

À GAUCHE

Détail d'une tête de lancette dans la baie 9.

Début du XVIe siècle. |

|

| LA SEPTIÈME TRAVÉE OU LE «DÉAMBULATOIRE»

(XVIe SIÈCLE) |

|

Le mur du chœur vu depuis la chapelle axiale. |

«Marie-Madeleine au pied de la croix»

Tableau donné par l'Empereur en 1858. |

La 7e travée forme une sorte de petit déambulatoire.

On est ici devant la chapelle absidiale Saint-Vincent de Paul,

les vitraux sont de l'atelier Gaudin (1980). |

|

La 7e travée

forme une sorte de petit déambulatoire ouvert sur la

chapelle d'axe et sur deux chapelles absidiales très

peu saillantes. Les voûtes de cette travée et

l'intrados des absidioles sont remarquables.

|

|

Chapelle du Sacré-Cœur dans l'absidiole sud.

Le dessin de l'intrados n'est pas le même que celui de la chapelle

St-Vincent. |

L'autel XIXe siècle

de la chapelle Saint-Vincent-de-Paul

dans l'absidiole nord. |

Un des vitraux à figures géométriques

de la chapelle d'axe

(XXe siècle). |

| LA CHAPELLE AXIALE DU XIXe SIÈCLE |

|

Vue d'ensemble de la chapelle d'axe. |

Vitrail à figures géométriques dans la

chapelle axiale. |

Le soubassement de l'autel de la chapelle axiale : Annonciation

et Visitation encadrent une Nativité. |

|

Ornementation XIXe siècle dans la chapelle axiale. |

|

La

chapelle d'axe a été construite

en 1856 et dédiée à Notre-Dame.

Cette construction avait peut-être pour but de

mettre l'église Saint-Jean en règle avec

le vœu de Louis XIII du 10 février 1638

qui consacrait le royaume de France à Notre-Dame.

À la suite de ce vœu, les églises

françaises qui n'étaient pas dédiées

à Notre-Dame prirent l'habitude d'avoir leur

chapelle principale (souvent la chapelle d'axe) dédiée

à la Vierge.

L'architecture de la chapelle d'axe rappelle celle du

reste de l'église. Quant à l'ornementation

de l'autel, elle est typique du XIXe siècle :

le tabernacle a même pris la forme d'une «maison

d'or» ou d'une «tour de David», deux

appellations de la Vierge dans les litanies.

Les vitraux du XXe siècle sont assez fortement

colorés.

|

|

|

L'orgue de tribune.

Le buffet central est d'époque Louis XIV (XVIIe siècle).

Le positif dorsal est du XVIIIe siècle.

Les jouées de part et d'autre du bloc central ont été

ajoutées au XIXe siècle

pour cacher une partie de la tuyauterie. |

Ornementations sur la partie supérieure de l'orgue de

tribune.

Les décorations sur les trois tourelles et les pots à

feu datent du XVIIe siècle. |

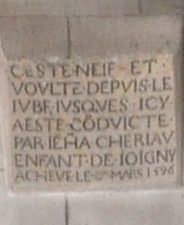

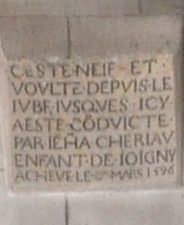

Plaque sur le revers du mur

du clocher-porche,

au-dessus de l'orgue de tribune. |

|

Les

datations. Saint-Jean regorge de dates d'achèvement

gravées dans les pierres ou les clés de

voûte lors de la reconstruction de 1548. Cette

profusion assez inhabituelle permet à l'historien

d'en suivre l'évolution à la trace, que

ce soit pour la nef, les bas-côtés ou les

voûtes.

Ainsi, Jean Vallery-Radot, dans son étude de

1958 pour le Congrès archéologique de

France, indique en notes ou dans le texte, au fil de

la rédaction : La date de 1548 est gravée

à l'intrados de l'une des deux petites baies

à voussure fuyante percées à la

base du mur, ou La date de 1548 est gravée

dans la voûte de cette travée ou encore

Au-dessus de la troisième baie de la nef,

côté nord, on lit : «Le 2 mai 1590»,

ou enfin On relève cette date [1556] gravée

autour d'un monogramme sur la clef de voûte de

la deuxième travée du collatéral

sud, etc. La plaque ci-contre est la marque de bon

achèvement ou de fin de travaux la plus complète

que l'on puisse trouver. Elle signe le travail de Jean

Chéreau : Cette nef et voûte depuis

le jubé jusqu'ici a été conduite

par Jean Chéreau, enfant de Joigny. Achevé

le 12 mars 1596.

Source : Congrès archéologique

de France, Auxerre, 1958.

|

|

|

La nef et l'orgue de tribune vus depuis le chœur. |

Documentation : Congrès archéologique

de France, 1958, Auxerre, Article Joigny par Jean Vallery-Radot

+ À la découverte de Joigny éditée

par l'Association culturelle et d'Études de Joigny

+ Dictionnaire des églises de France, éditions

Robert Laffont. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vue d'ensemble de la baie 11.

Vue d'ensemble de la baie 11.