|

|

L'église Notre-Dame à Boulogne

remonte au Moyen Âge. Le roi Philippe IV le Bel (1285 - 1314)

voulait créer près de Paris un lieu de pèlerinage

à la Vierge, comme celui de Boulogne-sur-Mer. Le village

des Menus lez-Saint-Cloud fut choisi, mais l'édifice ne fut

construit que sous le règne de Philippe V le Long, son deuxième

fils. Enrichie par les monarques (Philippe V, Philippe VI, Jean

le Bon, Louis XI et Louis XV), l'église fut presque entièrement

saccagée par les révolutionnaires de 89 : vitraux

brisés ; orgue cassée ; orfèvrerie volée

et fondue ; peintures murales recouvertes ; statues détruites...

Notre-Dame servit de grenier à fourrage et de lieu de plaisir.

Un triste sort qui lui évita d'être rasée. En

1801, le Concordat rendit le bâtiment au culte. On le «purifia»

et on appliqua un badigeon sur tous les murs.

Le XIXe siècle va rebâtir Notre-Dame des Menus. Eugène

Millet (1819-1879), en charge des travaux, choisit de privilégier

l'architecture du XIVe siècle (sans abandonner toutefois

les principes du XIXe) : clocher reconstruit et bientôt surmonté

d'une flèche ; bâtiments annexes détruits ;

travée supplémentaire ; vitraux archéologiques

; peintures murales ; dallage ; maître-autel en marbre blanc,

etc. Sous les badigeons, on découvrit les décors médiévaux

et l'on s'en inspira.

Si vous passez à Boulogne-Billancourt, n'oubliez pas d'entrer

dans cette église. Elle est assez sombre, mais très

décorée et très pittoresque. Quoi qu'on en

pense, elle porte témoignage de l'art de la restauration

au XIXe siècle.

|

|

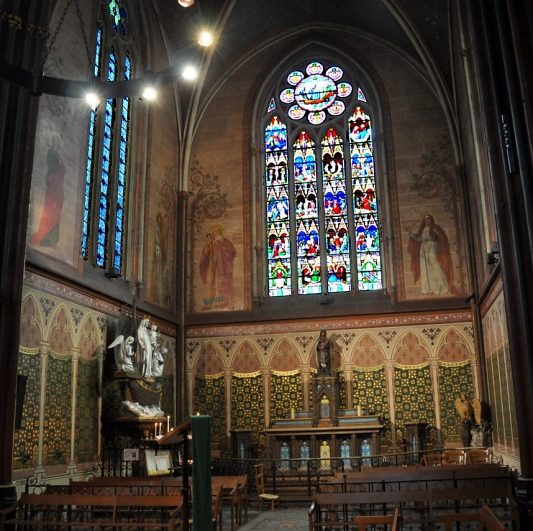

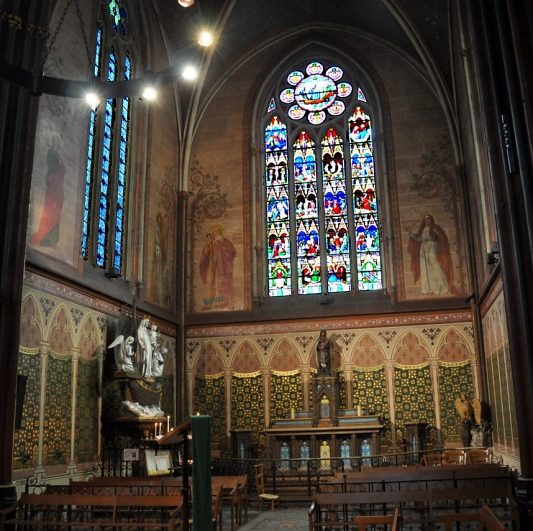

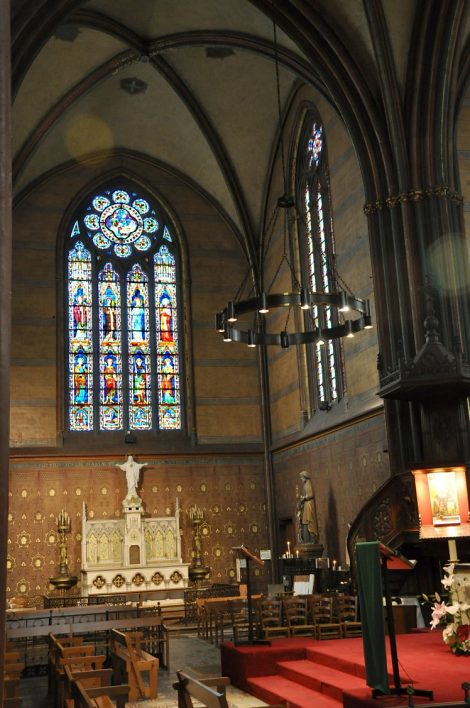

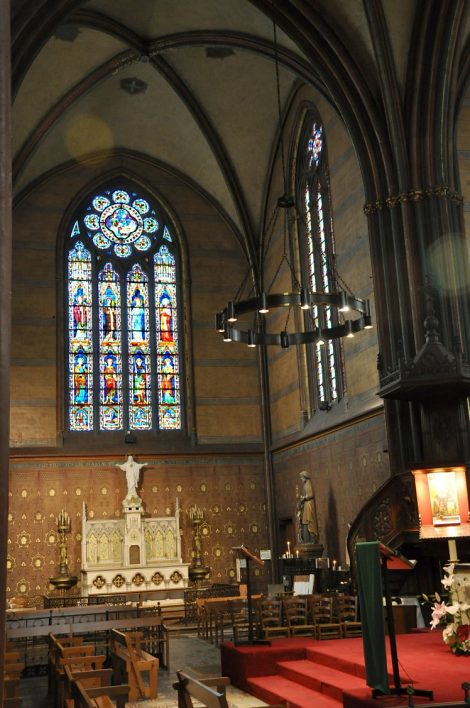

Vue générale de la nef, de la croisée du transept

et du chœur.

La photo a été volontairement un peu éclaircie.

En réalité, l'intérieur est plus sombre.

Le maître-autel en marbre blanc au dernier plan date du XIXe

siècle, tout comme les vitraux de l'abside. |

Vue du transept nord et du chevet.

Des contreforts massifs tiennent lieu d'arcs-boutants.

La flèche du clocher remonte à l'année 1862.

|

Tympan de la façade occidentale dû au sculpteur Michel

Pascal :

«La Vierge-Mère de Boulogne dans son bateau avec deux

anges»

En 1862, le porche Renaissance est détruit. L'architecte Eugène

Millet ajoute une

travée à la nef et construit un nouveau porche plus

petit, orné du tympan ci-dessus. |

La nef et le transept nord.

La nef et le transept nord. |

|

Dans l'église médiévale,

la première travée de l'édifice

actuel n'existait pas. Il n'y avait pas de transept

non plus. À la fin du XVe siècle, on bâtit

deux petites chapelles latérales. C'est là

que se trouvent, depuis 1860, les croisillons du transept.

|

|

|

À DROITE ---»»»

D'après les dessins du XIXe siècle,

la tour-escalier externe serait d'époque médiévale.

|

|

|

La tour escalier sur le côté sud.

|

Vue de la croisée du transept où se trouve l'autel de

messe. |

L'origine de Notre-Dame des Menus.

L'histoire commence à Boulogne-sur-Mer. En 633, dans

le port de cette ville, une nef sans voile ni équipage

s'échoue sur le sable. Simultanément la Vierge

apparaît dans une chapelle de la ville haute et informe

les fidèles qu'il y a dans la nef une statue à

son image. Qu'il faut la transporter à l'endroit où

se situe la chapelle et construire une nouvelle église

en son honneur. Effectivement, les Boulonnais découvrent

bien, dans l'esquif, une statue de bois représentant

une Vierge à l'Enfant Jésus. La suite se laisse

deviner : l'église devint un sanctuaire renommé

qui donna lieu à un pèlerinage que les historiens

disent aussi important que celui de Compostelle.

Qui avait intérêt à faire circuler une pareille

histoire ? Certainement un homme de foi désirant

ardemment agrandir sa chapelle ou carrément faire bâtir

un nouvel édifice. Il fallait donc susciter les dons

et les aumônes en quantité suffisante.

De manière similaire, on pourra se reporter à

la collégiale Saint-Pierre-aux-Liens

au Dorat (Limousin). Au XIIe siècle, les chanoines y

créèrent de toute pièce un culte aux deux

saints locaux pour attirer les pèlerins et se faire payer

les frais de construction de

|

la collégiale...

En 1308, Philippe IV le Bel se rend à Boulogne pour marier

sa fille Isabelle (la future Louve de France)

au fils d'Édouard Ier d'Angleterre. La cérémonie

eut lieu dans le sanctuaire qui abritait la statue miraculeuse.

De retour à Paris, Philippe le Bel fit chercher un terrain

proche pour ériger une église semblable à

celle de Boulogne. Son intention était de créer

un pèlerinage «raccourcy». Le village de

Menus-lez-Saint-Cloud, qui s'étendait entre les méandres

de la Seine, parut idéal. À la mort du roi en

1314, aucune construction n'avait encore vu le jour. Son premier

fils et successeur, Louis X le Hutin, ne fit pas avancer le

projet. Il fallut attendre son deuxième fils, Philippe

V le Long, pour voir concrétiser le vœu de son père.

La première pierre fut posée vers 1319-1320. L'église

reçut l'appellation de Notre-Dame-de-Boulogne-la-Petite.

C'est à cause de son modèle situé en bord

de mer que Notre-Dame des Menus arbore autant de symboles liés

à l'eau : nefs, poissons, dauphins, etc. dans les ornements,

les écussons ou les clés de voûte. Il est

vrai que la Seine n'est pas loin. |

|

Vue de la croisée du transept et du chœur orné

d'un très bel autel de marbre blanc : une atmosphère

propice au recueillement. |

Le

chœur. Sur la gauche, la chaire à prêcher

est en chêne sculpté, de style néogothique.

Elle a été acquise en 1863 lors de la restauration

et de l'embellissement de Notre-Dame entrepris sous le Second

Empire.

L'époque Napoléon III et la IIIe République

sont les périodes où les deux peintres Émile

Hirsch (1832-1904) et Charles Lameire (1832-1910)

ont couvert de peintures murales l'intérieur de l'église.

Du sol au plafond.

Au cours de ces travaux, on élimina les badigeons qui

recouvraient les murs. Il y en avait deux : le premier était

l'œuvre des révolutionnaires de 89 ; le second datait

de |

1801 et cachait ce que ces mêmes révolutionnaires

avaient apposé sur leur propre badigeon). Cette restauration

mit à jour les écussons des voûtes, datés

du XIVe siècle, et dégagea des traces de peintures

sur les murs. Les peintres Hirsch et Lameire s'en inspirèrent

pour leurs propres œuvres.

La couleur dominante de l'intérieur de l'église,

choisie au XIXe siècle, est une variété

de brun-roux. La voûte de la nef est décorée

des blasons des rois de France (redécouverts après

élimination des badigeons). |

|

Maître-autel en marbre blanc acquis à l'Exposition universelle

de 1867.

Il est l'œuvre de l'architecte C. Jacquemin. Cliquez sur le vitrail.

|

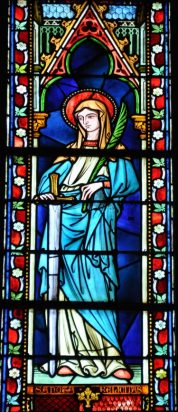

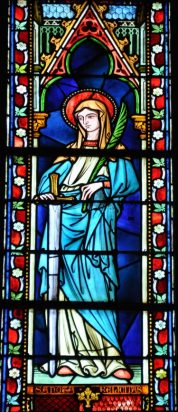

Vitrail de saint Louis (XIXe siècle)

dans la chapelle Saint-Joseph

|

Vue en gros plan des sculptures du maître-autel du XIXe

siècle.

Le maître-autel est l'œuvre de l'architecte de Metz

C. Jacquemin. |

|

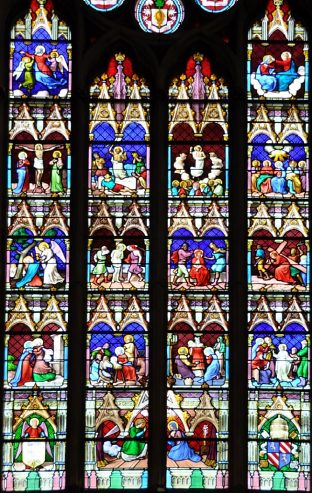

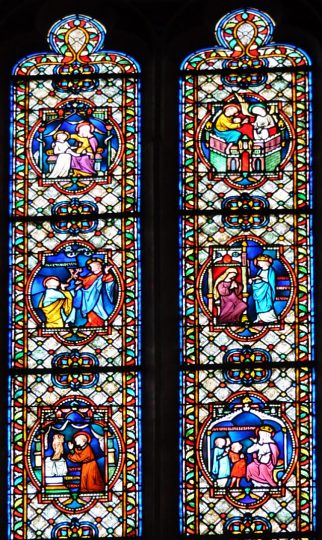

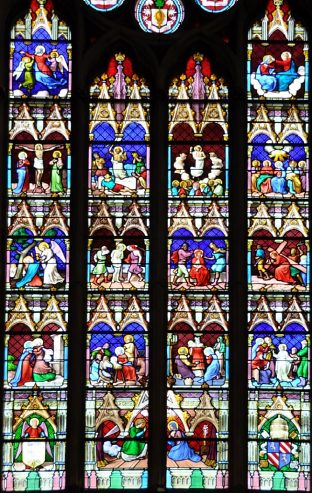

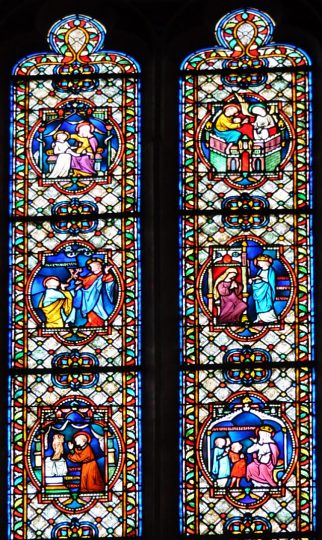

Les

vitraux. Tous les vitraux de Notre-Dame des

Menus sont dus au maître-verrier Émile

Hirsch. Ils représentent des saints et des

saintes, des scènes de la Bible

ou encore des scènes de la Vie

de Jésus.

|

|

|

Chapelle de la Vierge dans le croisillon sud du transept. |

|

La

chapelle de la Vierge. Tout ici porte l'empreinte

du XIXe siècle : peintures murales (voir à

droite), autel, décorations murales, vitraux

dus à Émile Hirsch. Notez la rosace qui

couronne le vitrail. Elle reprend la thématique - déjà

vue sur le tympan du portail - de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer

sur son bateau accompagnée de deux anges musiciens.

|

|

|

Peintures murales dues à Émile Hirsch dans la

chapelle de la Vierge (XIXe). |

Ornement dédié à la Vierge de Boulogne

dans la chapelle du même nom.

Il rappelle le thème du tympan du portail et celui de

la rose

qui surmonte le vitrail dans la même chapelle (voir l'image

à gauche). |

|

|

L'ornement

dédié à la Vierge. En 1360,

Jean le Bon sort de sa captivité en Angleterre

et souhaite faire une action de grâce pour sa délivrance.

Il offre à l'église Notre-Dame-de-Boulogne-la-Petite

(voir plus

haut) une nef en argent doré portant la Vierge

entourée de deux anges. Un ornement précieux

auquel les révolutionnaires de 1789 firent un sort...

Au XIXe siècle, un don remplaça le cadeau royal,

mais il est en cuivre.

|

|

Vitrail de la chapelle de la Vierge

réalisé par Émile Hirsch sous le Second Empire.

Il retrace les événements de la vie de Jésus.

Cliquez sur l'image pour afficher le vitrail complet en gros plan.

|

Voûte du chœur ornée d'écussons royaux. |

Écusson royal sur la voûte du chœur,

XIVe siècle.

Les écussons royaux ont été redécouverts

lors de la restauration de 1861. |

Écussons royaux sur la voûte du chœur

XIVe siècle. |

Croisée d'ogives portant les armes royales. |

Chapelle Saint-Joseph dans le croisillon nord.

Le vitrail (d'Émile Hirsch) représente des saints. Cliquez

dessus pour l'afficher en gros plan.

|

Quatrième version de la thématique de la Vierge sur

la nef entourée d'anges

dans cette clé de voûte à la séparation

de la nef et du transept. |

Le dallage de l'église a été réalisé

entre 1888 et 1891.

|

Extrait d'un vitrail de la nef

Il représente des scènes de la Bible. |

|

Vitrail de sainte Félicité

dans la chapelle Saint-Joseph. |

| «««------

L'orgue de Notre-Dame de Boulogne-Billancourt date de 2008. |

| La manufacture d'orgues

Yves Fossaert, qui l'a réalisé, s'est inspirée

de l'orgue de la cathédrale de Boulogne-sur-Mer

ainsi que des orgues flamandes construites à la

même époque. |

|

|

Documentation : Brochure sur Notre-Dame de Boulogne-Billancourt

disponible à l'office de tourisme. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La nef et le transept nord.

La nef et le transept nord.