|

|

Bien que l'on trouve les références

d'un édifice «Saint-Pierre» à «Mont

de Didier» dès l'an mille, c'est par une charte de

1146 que l'on atteste la présence, à l'emplacement

du bâtiment actuel, d'une église au XIIe siècle.

Celle-ci sera entièrement reconstruite au XIVe siècle.

Du fait de la guerre de Cent Ans, sa construction s'étalera

sur deux siècles. Le clocher, achevé en 1585, sert

de tour de gué. L'offensive allemande de 1918 et les mesures

prises par les Alliés pour la stopper détruiront ce

bel édifice en gothique flamboyant. Classé monument

historique en 1920, il sera reconstruit en 1925.

La plus belle partie qui nous en reste est sans aucun doute le portail

flamboyant réalisé en 1538 par Chappion, maître

maçon de la cathédrale

de Beauvais. Les statues des niches ont été détruites

à la Révolution. Cependant les voussures abritent

encore des petites

sculptures évoquant des scènes de la vie de Jésus.

Malheureusement, certains personnages ont été mutilés.

L'intérieur de l'église (trois nefs sans transept)

impressionne par ses gros piliers massifs qui portent à croire

que les bâtisseurs du XIVe siècle avaient prévu

de construire une nef centrale plus élevée, mais que

les aléas du temps les en ont empêché. Dans

une niche nord se trouve une Mise

au tombeau polychrome datée de 1550.

Les retables en bois sont du XXe siècle, tout comme la verrière,

consacrée à la vie de saint Pierre et de saint Paul.

|

|

La nef de l'église Saint-Pierre à Montdidier. |

|

Architecture.

Les piliers massifs de la nef, qualifiés d'«ondulés»

en terme architectural, font penser que les premiers bâtisseurs

avaient prévu de construire une nef plus élevée.

La guerre de Cent Ans les empêcha de mener leur dessein

à bien. Les piliers n'ont pas de chapiteau. La jonction

piliers-voûte se fait dans une forme en palmier, idéale

pour donner une impression d'élancement et de hauteur.

L'église Saint-Pierre a 29 mètres de long, 24

mètres en largeur ; sa hauteur est de 12 mètres.

|

|

L'église vue depuis le sud avec la statue de Parmentier. |

Monument à Antoine-Augustin Parmentier

(1737-1813) |

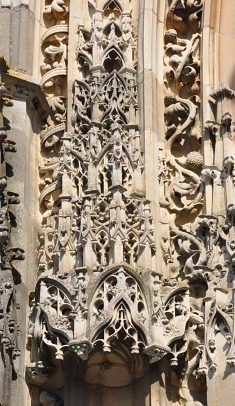

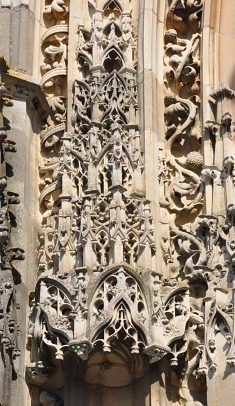

Sculpture d'un diable sur le portail.

(XVIe siècle) |

|

Pierre (sans tête) rejoint Jésus sur les eaux

Sculpture des scènes de la vie de Jésus

dans une voussure du portail. |

Sculpture flamboyante d'un dais sur la façade. |

|

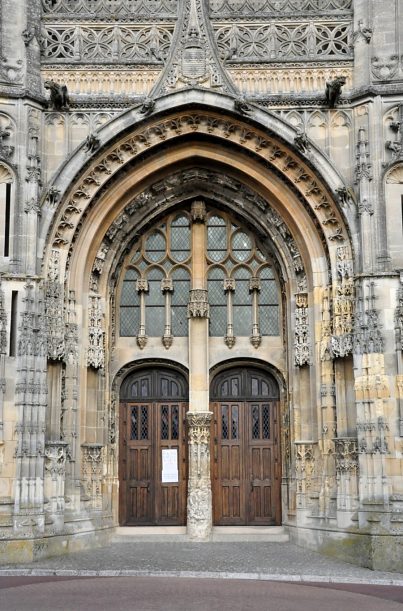

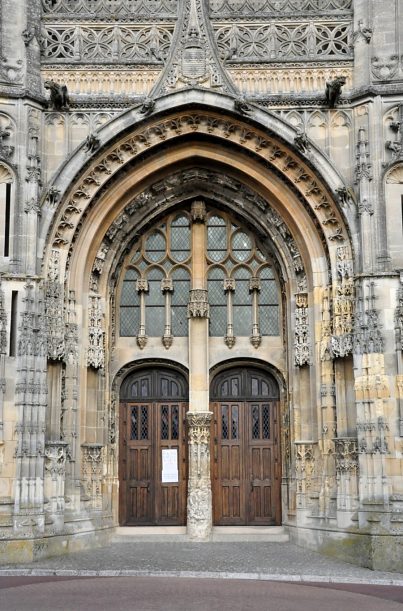

La façade occidentale du XVIe siècle conserve encore

un bel aspect gothique flamboyant. |

Le portail a été réalisé en 1538

par le maître maçon de la cathédrale de

Beauvais. |

|

|

|

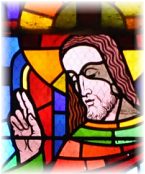

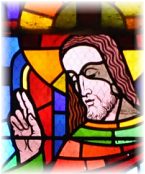

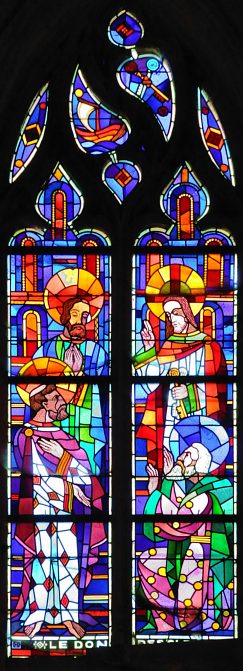

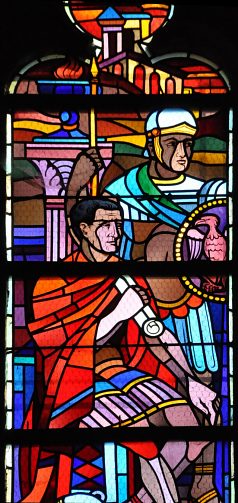

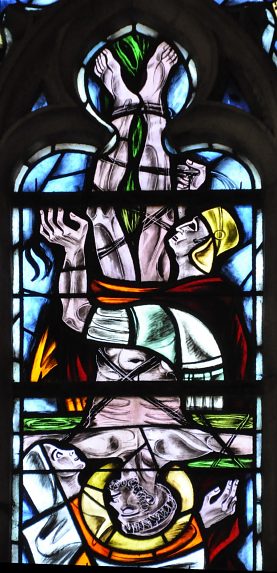

«La Conversion de saint Paul»

Vitrail du chœur dû à Raoul Lefèvre.

Seconde moitié du XXe siècle. |

Fonts baptismaux du XIe siècle.

Deux des côtés présentent un portique avec

une suite de huit arcades en plein cintre. |

|

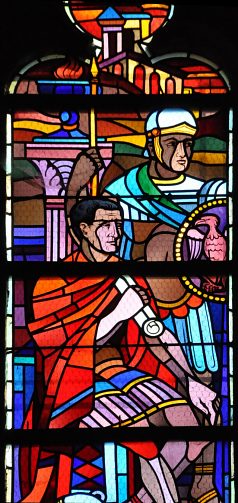

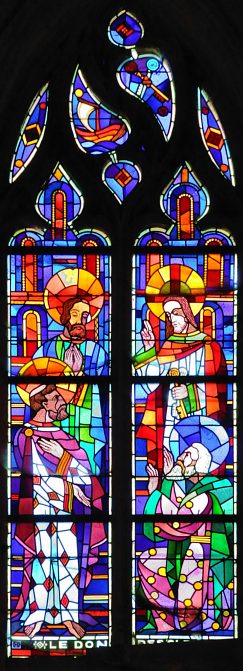

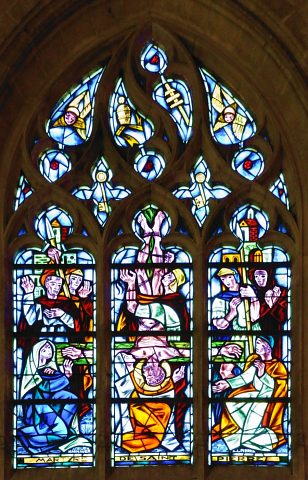

«Le Christ donne les clés de son Église à Pierre»

Vitrail du chœur dû à Raoul Lefèvre.

Seconde moitié du XXe siècle. |

Joseph d'Arimathie dans la mise au tombeau. |

La mise au tombeau dans sa niche

aux contours de style gothique flamboyant. |

|

|

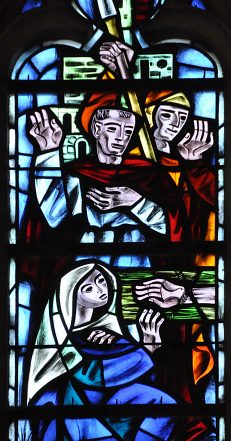

Mise au tombeau : Joseph d'Arimathie est revêtu d'une

superbe

tunique rouge aux brassards dorés. |

Le bas-côté nord et les chapelles latérales

vus depuis le balcon. |

L'autel de Saint-Vincent-de-Paul dans le bas-côté

nord. |

La chaire à prêcher

(XXe siècle) |

L'autel de saint Martin dans le bas-côté sud.

Le saint tient la maquette d'une église. |

À DROITE ---»»»

L'église Saint-Pierre est ornée d'un certain

nombre de culots médiévaux.

Ci-contre, un culot à sculpture florale avec un oiseau

qui picore. |

|

|

Mise au tombeau : Nicodème dans une tunique bleue très

romaine, accompagné de saintes femmes. |

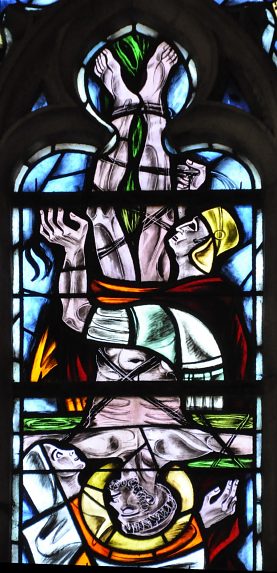

Chemin de croix moderne

Xe Station |

« Le Christ donne les clés de son Église

à Pierre» (détail)

Vitrail du chœur dû à Raoul Lefèvre.

Seconde moitié du XXe siècle. |

|

| LES CHAPELLES

LATÉRALES ET ABSIDIALES |

|

L'absidiole nord est enrichie de boiseries modernes. |

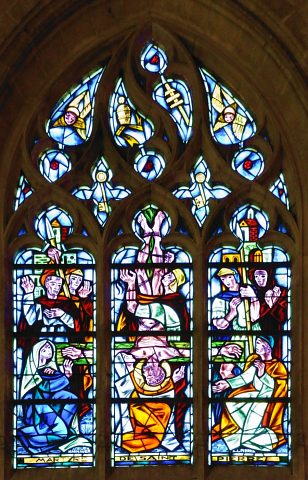

«Le Martyre de saint Paul»

Vitrail du chœur dû à Raoul Lefèvre.

Seconde moitié du XXe siècle. |

|

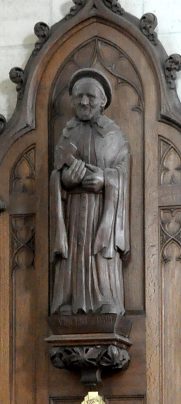

Statue de saint Vincent de Paul

par Jean Alluard, sculpteur picard

du milieu du XXe siècle. |

Statue de saint Joseph artisan

par Jean Alluard, sculpteur picard

du milieu du XXe siècle. |

|

L'absidiole sud avec l'autel de la Vierge et, sur la droite,

le banc d'œuvre. |

|

«Saint Lugle et saint Luglien»

Vitrail du XXe siècle.

Détail. |

|

|

L'autel moderne de la Vierge dans l'absidiole sud. |

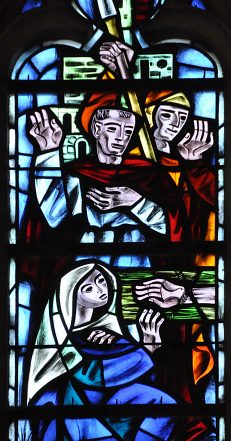

«Le Martyre de saint Paul», détail

Vitrail du chœur dû à Raoul Lefèvre.

Seconde moitié du XXe siècle. |

L'autel du Sacré Cœur

dans le bas-côté sud. |

Statue du Sacré Cœur.

par Jean Alluard, sculpteur picard du milieu du XXe siècle.

Autel du Sacré Cœur.

|

Statue de la Vierge à l'Enfant.

par Jean Alluard, sculpteur picard du milieu du XXe siècle.

Autel de la Vierge. |

«Le Martyre de saint Pierre»

Vitrail du XXe siècle, Atelier Hagnauer, signature «A.L. Pierre». |

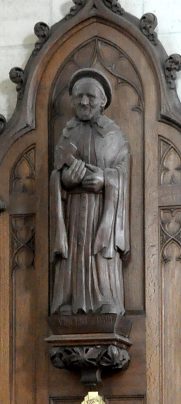

Statue de Jean-Gabriel Perboyre

Missionnaire mort martyr en Chine en 1840.

Lire le commentaire sur sa vie à l'église

Sainte-Anne d'Amiens. |

« Le Martyre de saint Pierre»

Vitrail du XXe siècle, atelier Hagnauer

Détail : la Vierge et saint Jean |

Statue de saint Martin

tenant la maquette d'une église

Autel Saint-Martin. |

Saint Lugle et saint Luglien

Vitrail du XXe siècle. |

|

|

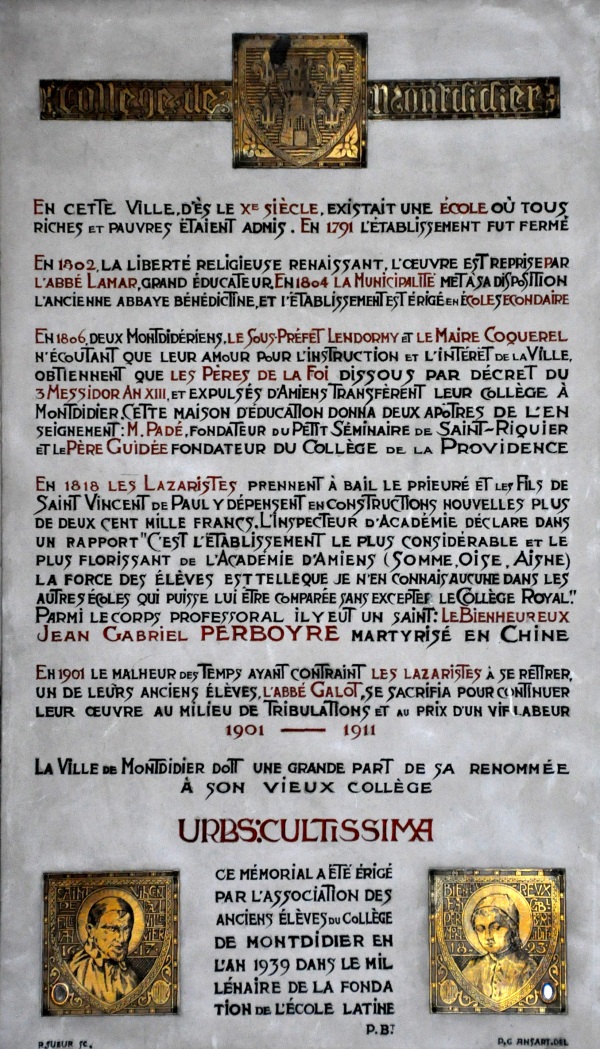

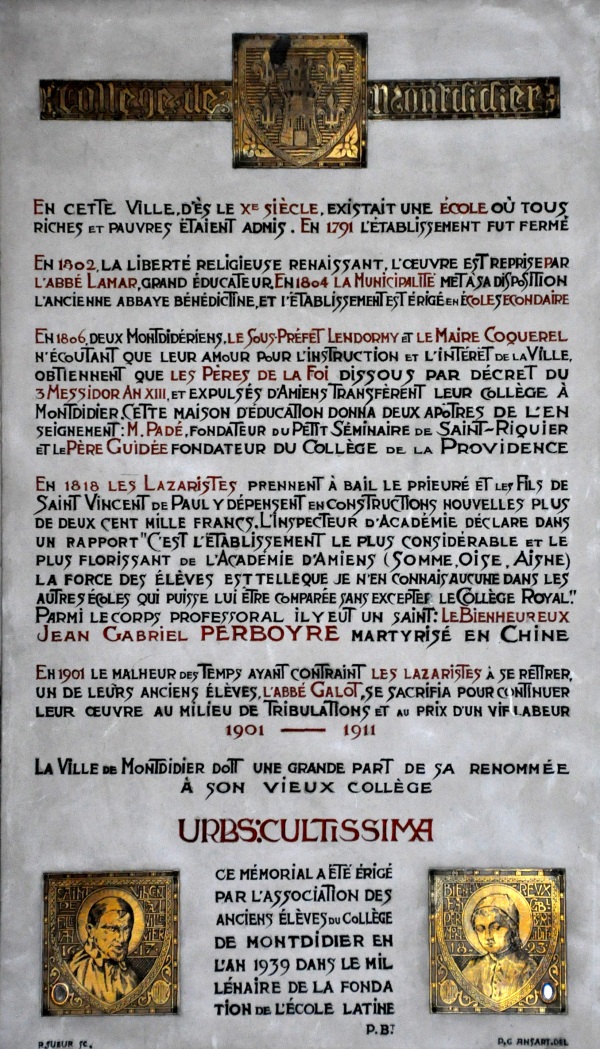

«Urbs

cultissima» (ville la plus cultivée)

telle est la devise peu banale de Montididier. Cette

renommée fut acquise dès le XVIIe siècle

dans les milieux ecclésiastique et universitaire

de Paris. Aux XVIIIe et XIXe, des érudits de

Montdidier devinrent conservateurs de la bibliothèque

du roi, renforçant encore cette flatteuse réputation.

L'enfant le plus célèbre de la ville est

sans conteste Antoine-Augustin Parmentier (1737-1813).

C'est lui qui développa la culture de la pomme

de terre, légume qui permit d'enrayer les disettes.

Mais, au XIXe siècle, Montdidier, c'est surtout

l'histoire d'un collège.

L'histoire de la ville raconte que, au Xe siècle,

il y avait déjà une école qui accueillait

riches et pauvres. Elle fut fermée en 1791. En

1802 , l'abbé Lamar reprend le flambeau et, deux

ans plus tard, la municipalité met à sa

disposition l'ancienne abbaye bénédictine

(appelée Prieuré) qui devient une école

secondaire. En 1806, nouvelle étape : les Pères

de la Foi, qui avaient été expulsés

d'Amiens par la Révolution viennent s'installer

à Montdidier et y transfèrent leur collège.

En 1818, le Prieuré est repris par les Lazaristes.

Ceux-ci, infatigables missionnaires, vont faire construire

de nouveaux bâtiments et pleinement justifier

la devise de la ville. Le mémorial au collège

de Montididier, élevé en 1939 dans un

bas-côté de l'église Saint-Pierre

(photo de gauche), rappelle que l'inspecteur d'Académie

de l'époque voyait dans le collège

|

|

Le Prieuré de Montdidier |

|

«l'établissement

le plus florissant et le plus considérable de

l'Académie d'Amiens (Somme, Oise, Aisne).»

Et il ajoutait : «La force des élèves

est telle que je n'en connais aucune dans les autres

écoles qui puisse lui être comparée

sans excepter le Collège Royal.» Jean-Gabriel

Perboyre, missionnaire martyrisé en Chine

en 1840, faisait à cette époque partie

du corps professoral. En 1901, les Lazaristes durent

se retirer. Un abbé se dévoua pour continuer

l'œuvre malgré les difficultés.

Source : Mémorial

dans l'église et document de l'Office du tourisme.

|

|

|

Notre-Dame de France

par le sculpteur picard Albert Roze

Marbre blanc, XXe siècle. |

|

«La Vierge en gloire»

Vitrail signé «Magnaler», XXe siècle. |

Porte qui dessert l'escalier du clocher

Style Renaissance. |

«Le Martyre de saint Pierre»

Vitrail du XXe siècle, détail. |

Sculpture Renaissance de deux angelots ailés adossés

au-dessus de la porte qui dessert l'escalier du clocher. |

| LE CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE |

|

Le chœur de l'église Saint-Pierre et sa verrière

moderne. |

|

|

|

«Saint Pierre délivré par un ange»

Vitrail du XXe siècle. |

L'autel de l'abside et le Christ en croix.

Vitrail «Le Martyre de saint Pierre», détail ---»»» |

|

|

Clé de voûte à thème de feuillage.

Malgré les destructions de la première guerre mondiale,

il reste encore

quelques éléments d'art gothique flamboyant ou Renaissance

(culots

à la retombée des voûtes et clés de voûte).

«««--- À GAUCHE

«Saint Pierre délivré par un ange»

Détail : Pierre et l'ange

Vitrail du XXe siècle. |

La nef vue du chœur. |

Source : Brochure «Nature, le Pays de

Parmentier» (Office de Tourisme) + document sur l'église

Saint-Pierre disponible dans la nef |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|