|

|

|

|

L'église Saint-Étienne

d'Ars-en-Ré fait preuve d'originalité en présentant

une église romane et une église gothique imbriquées.

Au XIe siècle, une petite chapelle romane fut construite,

puis agrandie au XIIe et transformée en gothique au XVe.

Pour se défendre des attaques des pillards venus de la mer,

le village édifia très tôt, autour de son église,

une enceinte fortifiée à la manière d'un château

fort. Celle-ci fut démantelée au XVIIIe siècle.

Sous la Révolution, Saint-Étienne devint Temple de

la Réunion et de la Raison. C'est sous ses voûtes gothiques

que se tenaient les séances de la société populaire

des Amis de la Liberté et de l'Égalité. Elle

fut rendue au culte en 1802.

L'église Saint-Étienne d'Ars est connue par ses cartes

postales et son clocher de 40 mètres blanc et noir qui sert

d'amer aux marins, mais c'est aussi l'église d'une petite

commune classée parmi les plus beaux villages de France.

|

|

Vue générale de l'église gothique.

Photo prise au niveau de la troisième travée sur les

quatre que compte la nef.

A gauche, la chaire à prêcher date du premier quart du

XVIIe siècle. |

Au premier plan, la partie romane de Saint-Étienne et son portail. |

Saint-Étienne d'Ars-en-Ré possède un portail

roman de très belle facture.

Malheureusement, il ne reste quasiment rien des sculptures sur les

voussures. |

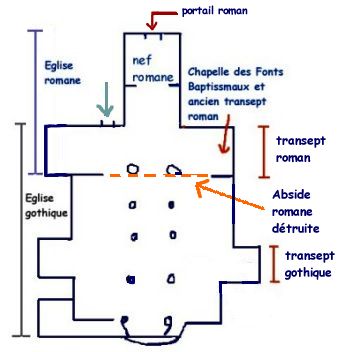

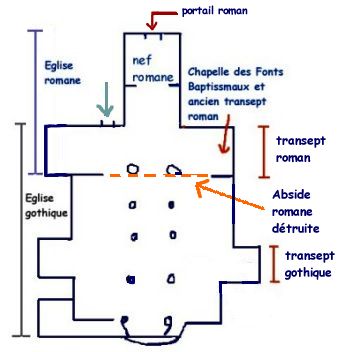

Plan de l'église Saint-Étienne d'Ars-en-Ré.

|

Plan.

L'imbrication de deux églises romane et gothique rend

un plan général indispensable. La partie romane

est en haut, la partie gothique en bas. On voit que le transept

roman a été réutilisé comme narthex

de l'église gothique tandis que l'abside de l'église

romane était détruite.

|

|

Vue générale de l'église Saint-Étienne

d'Ars-en-Ré avec son monument au morts.

|

Photo.

La partie romane des XIe et XIIe siècles est à

gauche et au centre de la photo (avec le bras sud du transept).

Toute la partie de droite (partiellement cachée par

le bras sud du transept) correspond à l'église

gothique du XVe siècle.

On aperçoit, sur la droite, le bras sud du transept

gothique. Ainsi Saint-Étienne d'Ars a deux transepts

!

|

|

| |

Nef romane du XIe siècle. |

|

La

nef romane possède deux travées

et n'est éclairée que par quatre petites

fenêtres. On remarquera la blancheur des murs

comme, d'ailleurs, partout dans l'église.

Cette blancheur omniprésente rappelle une règle

de l'Ile-de-Ré : les murs externes des habitations

doivent obligatoirement être de couleur blanche.

|

|

|

Chapelle des Fonts baptismaux fermée par une clôture

en chêne. C'est le bras gauche du transept roman. |

La clé de voûte de la croisée d'ogives de

la nef romane comporte une décoration pittoresque : un

visage de bonhomme souriant

ou grimaçant.

Dans la photo à gauche,

cette clé de voûte est masquée par le lampadaire

suspendu. |

|

|

|

L'enceinte

de l'église Saint-Étienne d'Ars-en-Ré.

Au XIe siècle, l'église n'est qu'un édifice

rectangulaire (la nef romane actuelle). Au XIIe, l'abbaye

de Saint-Michel en l'Herm (en Vendée) reprend possession

de ses îles d'Ars et de Loix (dans l'actuelle Ile-de-Ré).

On peut penser qu'une première tranche de modifications

eut lieu à cette époque. Au XVe siècle,

sous la pression d'une population croissante, l'église

s'agrandit d'une partie gothique.

Cependant, comme l'abbaye des Châteliers

sur la commune de la Flotte-en-Ré, ces petits villages

insulaires demeuraient des proies tentantes pour les pillards

venus de la mer. C'est pourquoi les habitants d'Ars construisirent

une enceinte fortifiée autour de leur église.

De hautes murailles, percées de trois portes bien défendues,

s'appuyaient sur un mur intérieur épais. À

l'extérieur, une douve en faisait le tour. C'était

un véritable château fort dominé par une

tour carrée de treize mètres de haut, elle-même

coiffée d'un dôme aplati.

|

De là, il était facile

d'observer la mer et de repérer tous les navires. Entre

les murailles et l'édifice cultuel se trouvait un large

terrain à découvert où s'entraînaient

les hommes chargés de la défense. Il est d'ailleurs

possible que le nom d'Ars vienne du latin Arx qui signifie

«citadelle».

Le péril venu de la mer ne disparut vraiment qu'au

XVIIIe siècle. L'enceinte fut alors démantelée

petit à petit. Vers 1760, on utilisa des pierres du

mur pour paver des allées de l'église. Sous

la Terreur, en février 1794, l'ensemble de la muraille

fut démolie et l'on combla la douve qui en protégeait

l'accès. D'une manière générale,

le terrain fut remblayé et arasé pour faciliter

les exercices de la Garde Nationale.

C'est ainsi qu'on explique l'exhaussement du niveau de la

place de l'église et, par suite, l'enfouissement du

bâtiment cultuel. En effet, en étant sur la place

Carnot d'Ars, il faut descendre six marches, devant le portail

roman, pour accéder à l'église.

|

|

Vue d'ensemble du chœur et des autels.

La construction date du XVe siècle, les autels, du XVIIIe siècle.

Au premier plan, l'autel de messe. |

Chapelle latérale de la Vierge.

Le tableau illustre Notre-Dame du Rosaire. |

Chapelle latérale Saint-Nicolas.

Les voûtes gothiques blanches et très bombées

rappellent le style Plantagenêt. |

|

L'autel de messe, la nef et le bas-côté nord.

L'autel de messe est entouré de stalles.

«««---

Le maître-autel, dédié à saint Étienne, date du XVIIIe

siècle.

Le tableau illustre la lapidation du saint à Jérusalem. |

|

Sculpture en pierre d'un chérubin

dans l'abside centrale. |

|

|

La chaire à

prêcher de Saint-Étienne d'Ars est en noyer. La

base Palissy la date du 1er quart du XVIIe siècle.

Elle est supportée par une très belle tête

sculptée évoquant Samson (ci-dessus).

La partie inférieure de son abat-voix cache une colombe.

---»»» |

|

|

Chapelle du Sacré-Cœur dans le bras sud du transept gothique.

|

Chapelle

du Sacré-Cœur. Elle a été

construite en 1654. À la Révolution elle est

devenue poudrière. Sa restauration date de 1824.

En, 1852, à la suite de deux naufrages en mer, elle

a été dédiée aux Marins.

Deux ex-voto en portent témoignage : une maquette,

«la Reine des Anges»

(brick ponté à deux mâts), réalisée

par un marin d'Ars en 1854 et une peinture à l'huile,

«la Lucile», où l'on voit un trois-mâts

goélette anglais porter secours à un chasse-marée

français bien secoué par la tempête.

|

|

|

|

|

|

Vue générale des trois autels de l'abside derrière

les imposants piliers cylindriques de la nef.

Il s'en dégage une beauté certaine comme se dégage

aussi, à l'extérieur, l'aspect pittoresque d'Ars-en-Ré

qui compte parmi les «plus beaux villages de France». |

Documentation : panneaux d'information exposés

dans l'église Saint-Étienne. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|