|

|

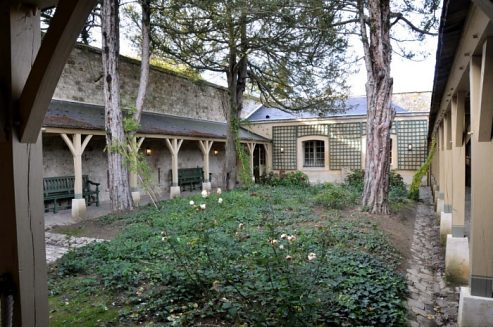

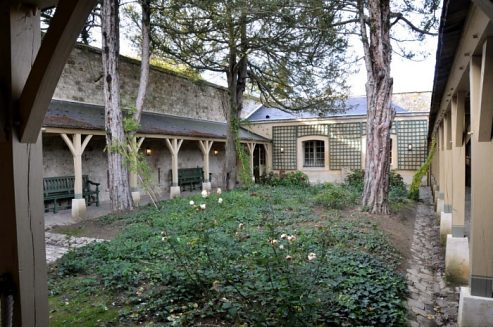

À côté du Jardin français du domaine

de Versailles,

le Petit Trianon est venu compléter le Pavillon français et le Pavillon

frais. Construit par l'architecte Ange-Jacques Gabriel, il

est destiné à l'usage privé de Louis XV et de madame de Pompadour.

La marquise s'éteint en 1764. Le pavillon est Inauguré en juin 1769.

Marie-Antoinette en fait son séjour préféré. C'est elle qui fait

transformer à l'anglaise une partie du jardin.

Après les dégradations de la Révolution, le Petit Trianon est restauré

et remeublé sous l'Empire, puis sous la Monarchie de Juillet. Les

souverains l'utilisent pour leur famille. En 1867, l'impératrice

Eugénie le fait transformer en musée consacré à la reine Marie-Antoinette.

Nettement plus petit que le Grand Trianon, le Petit Trianon possède

néanmoins quelques belles salles très bien meublées avec quelques

tableaux de maîtres.

|

|

Le Salon de compagnie.

C'est la pièce principale de l'étage. Elle était,

entre autres, consacrée aux «Jeux» et à la musique. |

La façade du Petit Trianon est l'œuvre de l'architecte

Ange-Jacques Gabriel. |

|

|

Cette pendule à musique d'époque Louis XVI (1775)

en bronze ciselé et doré représente l'Aurore.

Elle contient un mécanisme d'orgue jouant dix airs.

Installée sur la cheminée en marbre du salon de compagnie.

«««---

Cabinet des glaces mouvantes.

Ce nom vient du mécanisme que Marie-Antoinette fit mettre

en place en 1776.

Un système de miroirs montant du sol permettait d'obturer

les deux fenêtres.

Ainsi la reine obtenait un boudoir à double-jeu de miroirs. |

|

Chambre à coucher du Petit Trianon.

Cette pièce fut d'abord la cabinet de retraite de Louis XV,

puis la chambre de madame du Barry en 1772, enfin celle de Marie-Antoinette. |

Statue en marbre de Joseph II.

Frère de Marie-Antoinette et empereur du

Saint Empire romain germanique (1741-1790).

Exécutée en 1777 par Louis-Simon Boizot.

Antichambre. |

La grande salle à manger.

Les grands tableaux de la pièce illustrent les activités

agricoles ou marines

destinées à nourrir les hommes (chasse, pêche,

moisson et vendange). |

Statue en marbre de Louis XVI.

Exécutée en 1777 par Louis-Simon Boizot.

Antichambre.

|

Buste de Marie-Antoinette en 1775 en porcelaine de Sèvres.

Exécuté d'après un modèle de Louis-Simon

Boizot.

(Buste brisé pendant la Révolution et restauré

en 1858)

Grande salle à manger. |

«Triomphe d'Amphitrite ou La pêche»

Gabriel-François Doyen (1726-1806)

Huile sur toile (1768-1774), Grande salle à manger. |

Grande salle à manger.

L'Histoire a noté que Louis XV avait souhaité ici un

mécanisme permettant de faire monter des tables volantes toutes

servies.

Cette installation n'a jamais vu le jour. |

«Marie-Antoinette à la rose»

par Elisabeth Vigée Le Brun (1755-1842)

Huile sur toile, 1783, Antichambre. |

Porcelaine de Niderviller

Jeune pâtre jouant de la flûte.

Grande salle à manger. |

|

Élisabeth

Vigée Le Brun (1755-1842) fut le peintre

officiel de la reine Marie-Antoinette. Ses portraits

de la reine (seule ou avec ses enfants) sont exposés

dans les plus grands musées du Monde. Issue d'une

famille modeste et perdant son père à

l'âge de douze ans, la jeune Élisabeth,

au talent précoce, fut capable de subvenir aux

besoins de sa famille dès l'âge de quinze

ans.

Son mariage avec un marchand d'art eut l'heureuse conséquence

de la mettre en contact avec quantité de toiles

de maîtres qu'elle put étudier de près.

Née dans le Tiers-État, son goût pour les relations humaines et son sens

du savoir-vivre la hissèrent très vite

dans le monde de l'aristocratie européenne la

plus relevée : rois, reines, ducs et duchesses,

empereurs et impératrices.

En tant que peintre attitré de la reine, la Révolution

la mit en danger. Elle se résolut à quitter la France,

en octobre 1789, le jour où le peuple parisien ramenait

le roi, la reine et le dauphin de Versailles

à Paris. Comme elle l'écrit dans ses mémoires, les gens

avaient beaucoup marché et s'étaient couchés tôt si

bien qu'elle avait pu quitter Paris sans être inquiétée.

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

|

«Triomphe d'Amphitrite ou La pêche», partie centrale.

Gabriel-François Doyen (1726-1806)

Huile sur toile (1768-1774),

Grande salle à manger.

|

La cheminée de la petite salle à manger. |

«Madame de Pompadour» par Charles-André van Loo.

Petite salle à manger. |

|

Salle de billard au rez-de-chaussée.

Dans cette pièce se trouvait le billard de Louis XV.

En 1784, Marie-Antoinette fit transporter le billard au premier étage.

On le remplaça par un autre, moins beau, qui servit pour le loisir

des officiers.

| «««--- Le grand escalier

avec sa magnifique rampe en fer forgé et bronze doré (due au

serrurier François Brochois). |

|

«La famille Royale réunie autour du dauphin Louis-Joseph-Xavier-François

en 1782»

Anonyme français.

Salon de billard. |

Assiette du service à dessert «à attributs

et groseilles» (XVIIIe siècle). |

|

|

Réchauffoir.

Cette pièce ne servait qu'à réchauffer

les mets qui étaient préparés dans un lieu

éloigné

(«les communs») pour éviter les nuisances.

Elle a conservé sa cheminée à hotte.

On peut y voir quelques ustensiles de cuisine en cuivre. |

Salle des assiettes de porcelaine. |

Assiette de porcelaine de Sèvres

à motifs de fleurs et de rinceaux.

|

|

La chapelle du Petit Trianon.

Elle a été construite de 1772 à 1774 (année

de la mort de Louis XV).

L'autel est surmonté de deux colonnes doriques portant un fronton

où trône une gloire. |

«Saint Thibault offrant à saint Louis et à Marguerite de Provence

un lys à onze branches, emblème de leur postérité»

par Joseph-Marie Vien (1716-1809)

Autel de la Chapelle du Petit Trianon.

Ce tableau a servi de modèle pour la composition du vitrail

de l'atelier Henri Carot

à l'église Saint-Vigor

de Marly-le-Roi. |

|

Élisabeth

Vigée Le Brun (2/2).

---»» Elle commença un tour d'Europe en mettant son

pinceau au service des têtes couronnées

et des aristocrates les plus en vue : Italie, Suisse,

Allemagne, Autriche, Russie.

À Paris, son époux se démenait pour la

faire retirer de la liste des émigrés. En faire partie

signifiait la confiscation de tous ses biens. Son argument

était limpide : puisque la Révolution faisait fuir ses

clients, il fallait bien qu'elle parte à l'étranger

pour en trouver d'autres ! L'argument finit par

passer... en 1800 avec l'appui du peintre David.

Elle revint à Paris en 1802 sous le Consulat,

puis séjourna en Angleterre de 1803 à

1805 et retourna en France.

Un point la lie au peintre François Ménageot

(qui fut aussi son ami - quoique de onze ans son aîné) :

une commune détestation de l'empereur Napoléon

Ier, qu'elle ne désignait jamais que par «le général Bonaparte». Elle n'en fit

pas moins des portraits de la famille impériale.

On rappellera ici un épisode significatif qu'elle relate

dans ses mémoires à propos d'un tableau

commandé par Napoléon et où elle

doit peindre la reine Caroline Murat, sœur de l'empereur.

Élisabeth se plaint que, pour les séances

de pose, la reine la fait attendre. L'artiste rappelle

que, ayant peint toutes les têtes couronnées

d'Europe ou presque, personne ne l'a jamais fait attendre (!)

L'heure arrêtée pour les séances

de pose était toujours scrupuleusement respectée

par les souverains. Le dicton la ponctualité est la politesse des rois n'était pas

une galéjade.

Mais Caroline de Naples n'en avait cure : elle n'avait

pas compris que passer de membre de la petite bourgeoisie

corse au statut de reine lui donnait des devoirs nouveaux.

L'artiste a réglé ses comptes en réalisant

une toile qui semble inachevée... d'autant plus

(comme elle prend soin de le rappeler) que l'Empereur

lui a donné une somme bien inférieure

à son «prix-catalogue».

Sources : «Élisabeth Vigée

Le Brun, mémoires d'une portraitiste» (Éditions Scala)

; «Élisabeth Vigée Le Brun» de Gita May (Yale University

Press).

|

|

Le potager du Petit Trianon a été reconstitué

fidèlement selon les sources historiques. |

|

Documentation : Panneaux dans les vitrines

et les salons du musée du Petit Trianon +

«Votre visite à Versailles» de Simone Hoog et Béatrix

Saule, éditions Art Lys, ISBN 2-85495-134-4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|