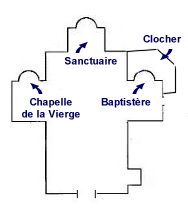

|

|

|

|

L'église Notre-Dame de l'Assomption

se situe dans le quartier nord de Meudon,

un quartier appelé «Bellevue» d'après

le propre mot de Louis XV venu visiter le château que la marquise

de Pompadour, vers 1750, s'y était fait construire. Mais

Bellevue, c'est également un sinistre souvenir : c'est là

qu'un terrible accident de chemin de fer, en 1842, coûta la

vie à des dizaines de voyageurs, dont le marin et explorateur

français Jules Dumont d'Urville.

La Révolution ruine le château de Bellevue. Au XIXe siècle,

de coquettes maisons sont bâties dans le parc par la bourgeoisie

aisée parisienne. L'église Saint-Martin

étant assez loin, la municipalité de Meudon

autorise en 1844 la création d'une chapelle afin d'assurer

le culte localement. Un terrain est acheté à la société

des Chemins de Fer de la rive gauche (ce qui explique que l'église

soit tout à côté de la gare de Bellevue) et

une souscription est ouverte. La construction, placée sous

la direction de l'architecte E. Vigoureux, est terminée en 1846.

La chapelle ne possède ni clocher, ni chapelles latérales.

Par un décret de 1857, l'Empereur Napoléon III l'érige

en chapelle de secours : le culte y sera célébré

sous la direction du curé de Meudon

; la gestion sera assurée par la fabrique de l'église

Saint-Martin.

En 1860, les habitants de Bellevue demandent l'agrandissement de

leur chapelle, ce que refuse la municipalité (sans doute

sur pression du curé qui ne souhaite pas que la chapelle

devienne paroisse, échappant à ses prérogatives).

Après maints palabres, le bâtiment sera finalement

agrandi. Un transept avec deux chapelles latérales, puis

un clocher seront ajoutés. Le site Web de la paroisse donne

l'information suivante : la querelle est remontée au ministre

des Cultes et jusqu'à l’Empereur lui-même ; en mai

1861, ce dernier signe un décret autorisant l'extension. Les travaux

seront achevés en 1872. L'histoire raconte que le maire s'est

finalement réconcilié avec les habitants du quartier

Bellevue...

Notre-Dame de l'Assomption présente toujours son aspect du

XIXe siècle. C'est une petite église de style éclectique

avec une belle voûte lambrissée et un chemin

de croix dû à une artiste de l'Église réformée

de Meudon.

L'église pourra néanmoins intéresser les amateurs

de vitraux. Le chœur est en effet orné d'une petite

rose de 1846, créée par la Manufacture royale de Sèvres,

illustrant la Vierge

à l'Enfant. D'autre part, Job et Michel Guevel ont réalisé,

au début des années 1980, sept verrières originales

en dalle

de verre, un matériau très prisé à

cette époque.

|

|

La nef et le chœur de l'église Notre-Dame de l'Assomption. |

La façade de l'église Notre-Dame. Les consoles portaient

deux statues, retirées en 1982. |

|

Le chœur de l'église et le côté sud. |

Le baptistère dans le côté sud.

La cuve baptismale, tirée d'un chêne de Meudon en 1993,

est l'œuvre d'A.D.Roppert, sculpteur meudonnais.

Derrière, la tapisserie, de 1992, est une création de

17 paroissiennes. Elle représente la foule

des baptisés qui émerge des eaux.

|

«Le Christ aux outrages»

Panneau peint attribué à Van Hemmessen (XVIe siècle). |

L'orgue de tribune est un Aristide Cavaillé-Coll de 1887.

Il a été restauré en 1975 et 1992. |

|

Le chemin

de croix de l'église date de l'année

2008. Il a été réalisé par une

artiste de l'Église réformée de Meudon

: Marie-Laure de la Rochefordière. Sa base est un cercle sur

une croix. Cinq exemples en sont donnés ci-dessous.

Le visage du Christ est représenté en forme

de mandorle. L'artiste écrit à son sujet : «Elle

signifie l’union de la terre et du ciel, des mondes inférieurs

et supérieurs. Elle convient, ainsi à l’encadrement des humains

sanctifiés. C’est pour ces raisons spirituelles et esthétiques

que je présente le visage du Christ dans une mandorle.»

Source : Présentation

du chemin de croix par Marie-Laure de la Rochefordière sur

le site de la paroisse.

|

|

Chemin de croix, station I :

Jésus est condamné à mort. |

Chemin de croix, station II :

Jésus est chargé de sa croix. |

Chemin de croix, station IV :

Jésus rencontre sa mère. |

Chemin de croix, station V :

Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. |

Chemin de croix, station XII :

Jésus meurt sur la croix.

Le chemin de croix a été créé en 2008

par

Marie-Laure de la Rochefordière

de l'Église réformée de Meudon. |

Le côté nord et ses vitraux en dalle de verre, dont un

oculus.

La chapelle de la Vierge dans le bras nord du transept. ---»» |

|

| MOBILIER ET VITRAUX

DU CHŒUR |

|

L'ambon du chœur est orné du Tétramorphe. |

L'ornementation du maître-autel représente

la Trinité créatrice.

Œuvre de D. Kaeppelin. |

|

Vitrail de saint Adolphe, patron du donateur du vitrail.

Atelier Noël Lavergne, Paris 1887. |

Vitrail de la Vierge à l'Enfant, détail. |

|

Sainte Clotilde et saint Adolphe sont peints sur un semis

d'oiseaux en camaïeu de bleus.

Atelier Noël Lavergne, 1887. |

Vitrail de la Vierge à l'Enfant.

Manufacture royale de Sèvres,

1846. |

|

|

Le

vitrail «La Vierge à l'Enfant» de

la Manufacture de Sèvres.

En 2003, dans l'ouvrage Un patrimoine de lumière,

1830-2000, Nicole Blondel, alors conservateur général

honoraire du patrimoine, donne une information intéressante

sur les vitraux créés par la Manufacture

de Sèvres

au XIXe siècle.

Les cartons de Sèvres

étaient réalisés par des artistes

célèbres (comme Jean-Dominique Ingres

pour les verrières de Notre-Dame

de la Compassion à Paris, 17e) et la réalisation

des vitraux, mise au point par l'atelier sévrien,

était complexe. Le prix était donc élevé.

Alexandre Brongnart, directeur de la Manufacture, accepta

un procédé quasi industriel pour en diminuer

le coût : l'impression par transfert pour la réalisation

des bordures.

C'est ce qui a été fait pour la petite

rose du chœur de Notre-Dame de l'Assomption (la

Vierge à l'Enfant donnée ci-dessus) dont

la bordure a été dessinée par Hyacinthe

Régnier.

«Le procédé, écrit Nicole

Blondel, consistait à transférer les motifs

colorés à l'aide d'épreuves imprimées

à partir de plaques de cuivre gravées

au burin et enduites de couleurs vitrifiables.»

Elle ajoute que cette invention est due aux Anglais

«qui ornent leurs faïences fines de cette

façon standardisée à partir de

la fin du XVIIIe siècle.» La Manufacture

royale de Sèvres

utilisera pour la première fois ce procédé

vers 1806.

|

|

|

Le Tétramorphe décore l'ambon. |

Vitrail de sainte Clotilde, patronne de la donatrice.

Atelier Noël Lavergne, Paris 1887. |

Vitrail de la Vierge à l'Enfant, détail. |

|

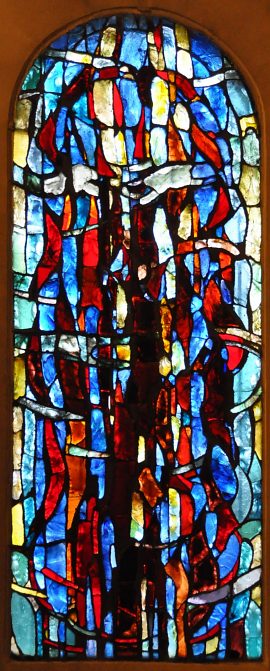

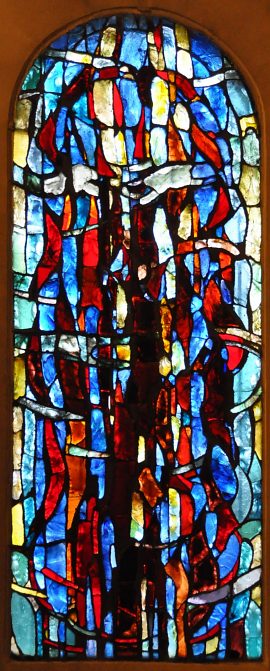

| LES VITRAUX EN

DALLE DE VERRE DE JOB ET MICHEL GUEVEL |

|

Vitrail en dalle de verre.

Ce matériau pose de gros problèmes

de conservation (voir le texte ci-contre). |

Statue de la Vierge à l'Enfant, détail. |

| QUATRE VITRAUX EN

DALLE DE VERRE ---»»» |

|

Statue de saint Antoine de Padoue

avec l'Enfant-Jésus, détail. |

|

|

La

dalle de verre. Les sept vitraux non figuratifs

en dalle de verre des maîtres verriers Job et Michel

Guevel ont été posés de 1981 à 1983. Six sont installés

dans des fenêtres en plein cintre, le septième

est un grand

oculus dans le bras nord du transept. Leurs auteurs

les ont associés aux symboles chrétiens

que sont la Création et les sacrements.

Dans l'ouvrage Un patrimoine de lumière, 1830-2000,

l'historienne Laurence de Finance précise, à

propos des dalles de verre, que, dans l'architecture

religieuse des années 1960, celles-ci sont plutôt

utilisées pour les verrières monumentales,

notamment sur les façades, ouvrant ainsi l'église

sur le monde, conformément aux principes de Vatican

II. L'église Stella

Matutina à Saint-Cloud

(92) offre un exemple de cette ouverture sur le monde,

bien que la verrière de la façade ne soit

pas en dalle de verre.

L'avis du peintre Alfred Manessier (rapporté

par Laurence de Finance) est assez pertinent sur ce

matériau. Pour cet artiste, la dalle de verre

ne peut pas prendre place dans une fenêtre de

style gothique ou Renaissance car, par son aspect, elle

alourdit, alors que, dans ces deux styles d'architecture,

le vitrail doit alléger. La dalle de verre, reconnaît-il,

a pour elle des qualités d'insonorisation et

de solidité que n'a pas le vitrail traditionnel.

En revanche, ce dernier a un atout bien connu qui fait

tout son charme : il filtre la lumière en la

coloriant et diffuse ainsi un tapis de couleurs. Il

est clair que les exemples de dalles de verre présentés

à gauche et ci-dessous ne permettent de distribuer

qu'une lumière diffuse.

Les baies de l'église Notre-Dame de l'Assomption

sont de style néo-roman, creusées dans

de solides cloisons murales : elles échappent

ainsi au premier reproche d'Alfred Manessier. En revanche,

conformément à son propos, les dalles

de verre sont très solides. Elles sont d'ailleurs

en relief. Deux photos données à droite

présentent des plans rapprochés : on y

voit le doigt d'une main apposé contre le matériau

pour bien en montrer l'aspect en trois dimensions.

La dalle de verre a-t-elle

un avenir ? En 2018, dans l'ouvrage Les

défis du vitrail contemporain (SilvanaEditoriale),

Claudine Loisel, docteur en chimie et ingénieur

de recherche pour les Monuments historiques, se montre

perplexe sur les capacités de conservation de

ce matériau auquel elle prédit un avenir

assez sombre. Son poids et sa structure lui fermant

le débouché des édifices anciens

protégés au titre des Monuments historiques,

son usage se perpétue aujourd'hui à l'international.

Mais, reconnaît-elle, la dalle de verre n'a plus

la faveur du public, que ce soit pour l'esthétisme

ou la technique. «Beaucoup de problèmes

de conservation apparaissent, écrit-elle, liés

à la mise en œuvre du béton, des

armatures en fer qui rouillent et des dalles en verre,

mal recuites ou de composition chimique instable, qui

se feuillètent et perdent toute consistance.»

|

|

|

|

|

|

|

Vitrail en dalle de verre : le relief est bien visible. |

Vitrail en dalle de verre : le doigt indique le relief. |

Statue de la Vierge à l'Enfant (Art populaire). |

Vitrail en dalle de verre : le doigt indique le relief. |

Vitrail en dalle de verre : le relief est bien visible. |

|

La nef et l'orgue de tribune vus du chœur. |

Documentation : Site Internet de la paroisse

+ «Un patrimoine de lumière, 1830-2000», MONUM,

Éditions du patrimoline, 2003.

+ «Dictionnaire des monuments d'Ile-de-France», éditions

Hervas, 2001. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|