|

|

|

|

Cette troisième page consacrée

à la cathédrale Saint-Étienne de Sens termine

l'examen des grandes verrières de la Renaissance dans le

transept

: Les Saints Protecteurs (ci-dessous), les Saints

Archevêques de Sens et la Vie

de saint Nicolas. Puis elle aborde des thèmes architecturaux

avec le chœur

et ses deux chapelles

orientées (les plus anciennes chapelles de la cathédrale)

et le déambulatoire.

C'est dans le déambulatoire que le visiteur peut admirer

les grandes verrières du XIIIe siècle (Le

Bon Samaritain, le Fils

Prodigue, Thomas

Becket et saint

Eustache). Enfin, l'attention est portée sur les trois

chapelles rayonnantes. La chapelle

axiale, dédiée à saint Savinien, date de

la première période de construction (début

du XIIe siècle). Elle a été agrandie au XIIIe.

Quelques photographies sont proposées du très beau

marbre de 1772 illustrant le martyre

de Savinien par Joseph Hermand. La chapelle

du Sacré-Cœur remonte à la Renaissance, son

pendant, celle de Sainte-Colombe,

date du XVIIIe siècle. La chapelle Sainte-Colombe abrite

le mausolée

du Dauphin et de la Dauphine, œuvre de Guillaume Coustou

le Jeune (1777).

Ces deux dernières chapelles contiennent des vitraux dignes

d'intérêt, notamment une Sibylle

de Tibur (des années 1550) et un très rare vitrail

du XVIIIe siècle : une Crucifixion

datée de 1748.

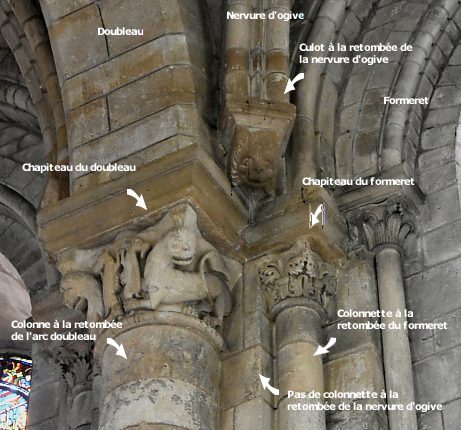

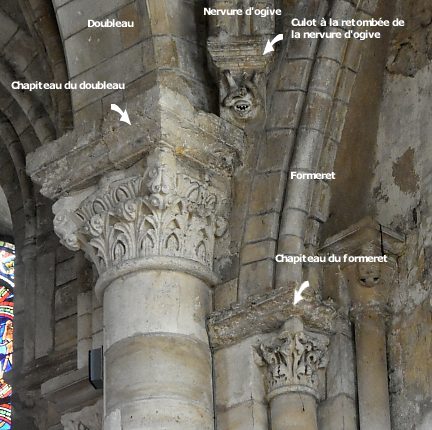

Cette page revient abondamment sur le problème architectural

des retombées

de voûtes d'ogives, déjà exposé en

page

1 pour les bas-côtés. Ici, ce problème,

typique du gothique primitif, est explicité sur les voûtes

du déambulatoire, là où, selon les historiens,

le maître de Sens a montré quelques maladresses.

|

|

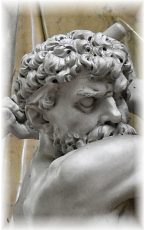

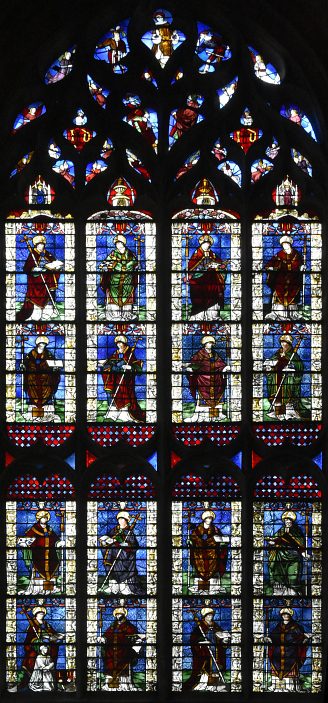

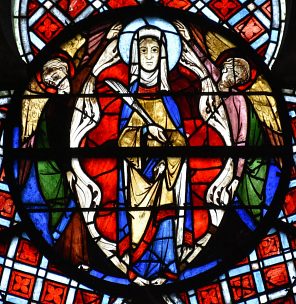

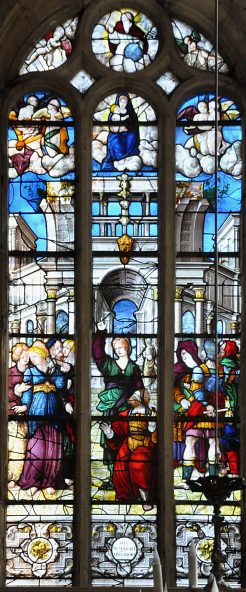

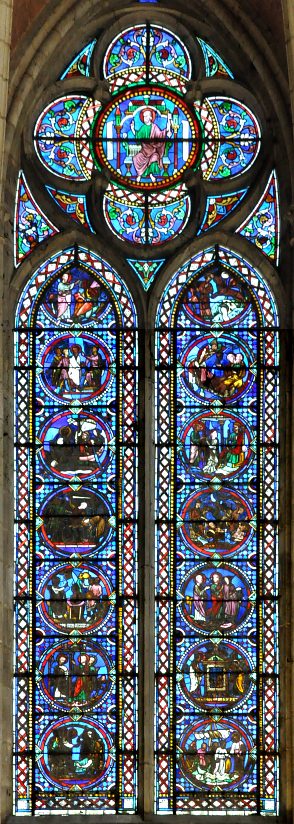

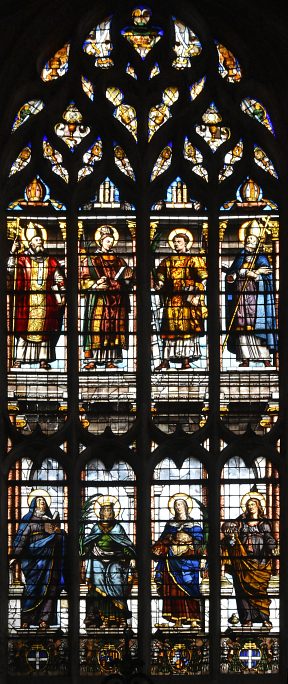

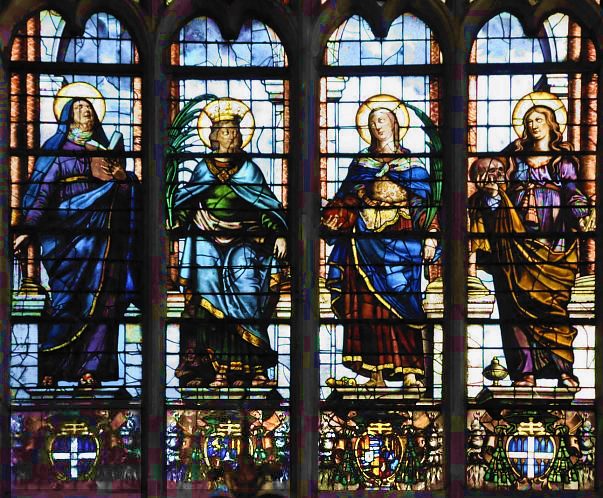

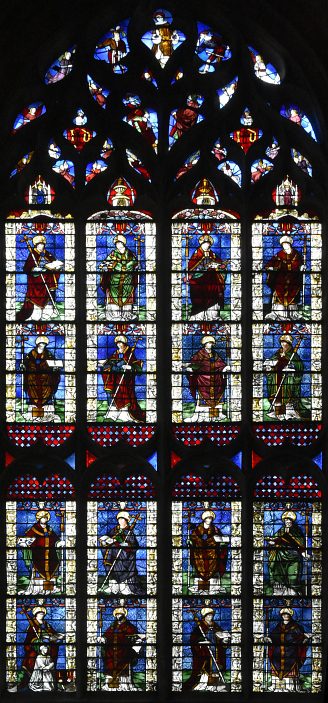

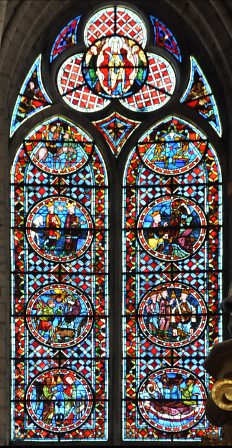

| VERRIÈRE DES SAINTS PROTECTEURS DU DIOCÈSE

(Baie 123) - 1646 |

|

Baie 123, LES SAINTS PROTECTEURS DU DIOCÈSE DE SENS |

|

Verrière

des saints protecteurs du diocèse. Cette

grande verrière, qui se dresse dans le transept nord

et que l'on aperçoit quand on sort du déambulatoire,

date de 1646. Œuvre d'Antoine Soulignac,

elle remplace une verrière du XVIe siècle détruite

lors d'une forte tempête en 1644.

Deux séries de quatre grands personnages se dressent

sur un fond architectural en plein cintre. Les femmes sont

peintes sur un fond incolore, à peine bleuté

; les hommes sur un fond noir. On trouve, en bas, les saintes

Paule, Colombe, Béate et Madeleine

; en haut, les saints Savinien, Étienne,

Laurent et Potentien. Le soubassement abrite

les armoiries épiscopales. Dans le tympan : emblèmes

héraldiques, ciboires et encensoirs, sabres et glaives,

complétés par des pots-à-feu. Selon le

Corpus Vitrearum, la verrière est bien conservée.

Source : Corpus Vitrearum, les

vitraux de Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes,

éditions du CNRS.

|

|

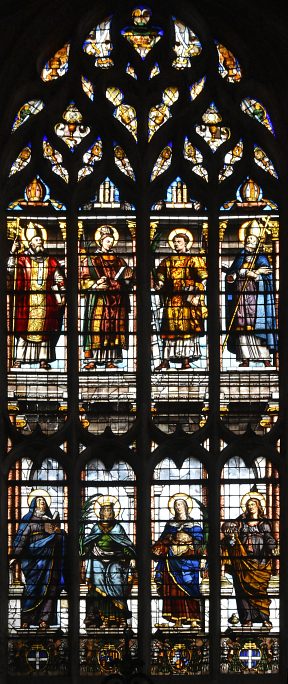

Sainte Paule, sainte Colombe, sainte Béate et sainte Madeleine

dans la baie 123.

Les Saints protecteurs du diocèse, œuvre d'Antoine Soulignac.

- Année 1646 - |

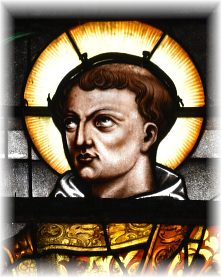

Saint Étienne |

Saint Laurent |

Sainte Colombe |

Sainte Paule |

|

| QUATRE SAINTS ET SAINTES

DANS LA VERRIÈRE DES SAINTS PROTECTEURS DU DIOCÈSE

DE SENS (Année 1646). |

|

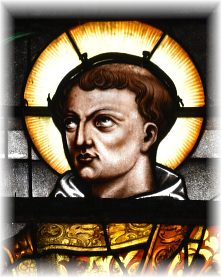

| VERRIÈRE DES SAINTS ARCHEVÊQUES DE

SENS (Baie 115) - vers 1517 |

|

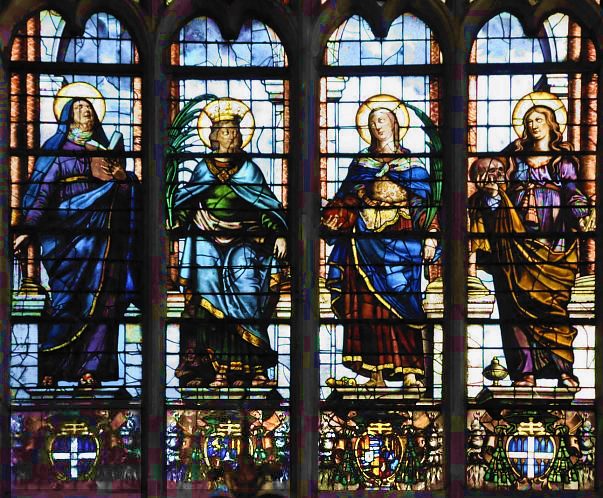

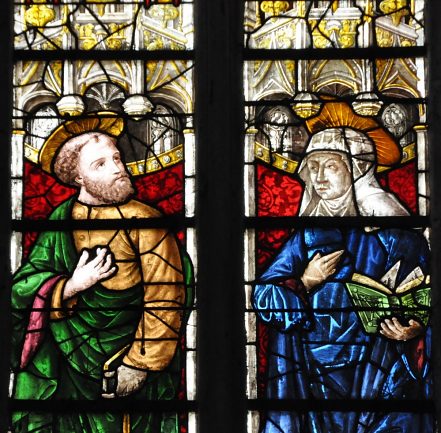

Baie 115, LES SAINTS ARCHEVÊQUES DE SENS. |

À DROITE ——»»»

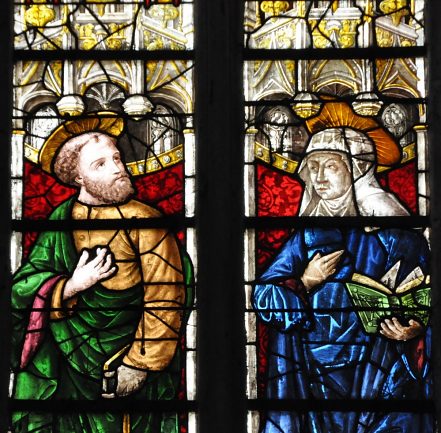

1) Le chanoine Jean Debray (†1519), archidiacre d'Étampes,

donateur du vitrail des Saints Archevêques de Sens

(vers 1517)

2) Un archevêque de Sens dans le même vitrail. |

|

|

Deux archevêques et le donateur dans la baie 115. |

|

Verrière

des saints archevêques de Sens. Cette

grande verrière, de 12 mètres sur 4,8

mètres, illumine le transept nord quand on arrive

dans le chœur depuis le vaisseau central. Elle

a été offerte par le chanoine Jean

Debray (†1519), archidiacre d'Étampes.

Comme bien d'autres vitraux dans le transept de la cathédrale

, elle est l'œuvre de Jean Hympe et de son fils.

Elle est datée aux alentours de l'année

1517. Les deux paires de rangées d'archevêques

sont séparées par une zone de meneaux

transversaux vitrés par de la mosaïque colorée.

On ne peut pas dire que l'effet en soit très

heureux. Y a-t-il eu, par manque de fonds, une obligation

de simplifier la décoration de la séparation

centrale de la verrière?

Les deux points intéressants de ce vitrail sont,

d'une part, les fonds damassés, dominés

par des linteaux à motifs Renaissance (des têtes

de bélier dans l'exemple donné ci-dessus)

; d'autre part les bordures Renaissance en grisaille

et jaune d'argent qui encadrent à gauche et à

droite tous les personnages, comme on peut le voir ci-dessus.

À noter que le haut du tympan abrite une lapidation

de saint Étienne.

La verrière a été restaurée

en 1883 par l'atelier d'Émile Hirsch.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes,

éditions du CNRS

|

|

|

|

|

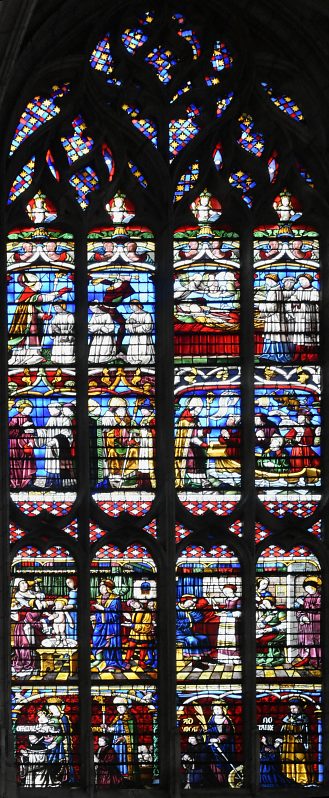

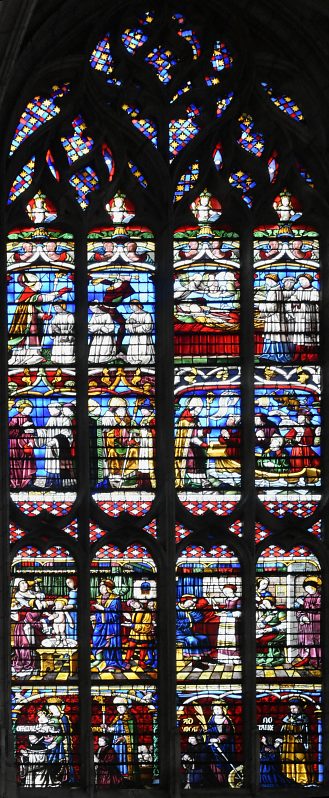

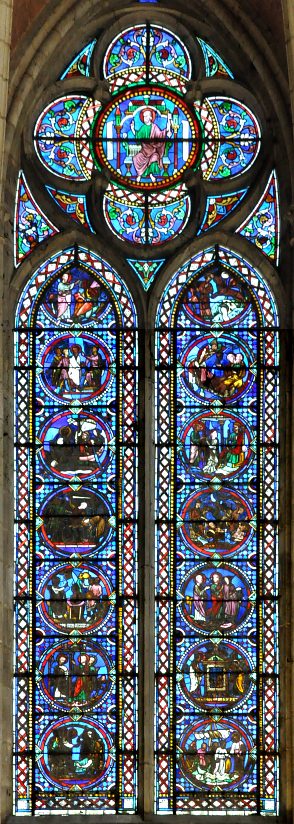

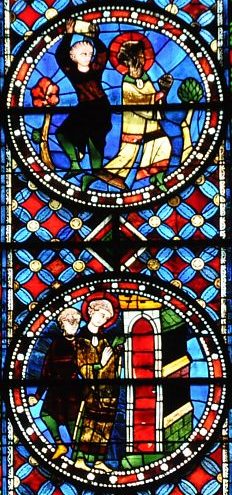

| VERRIÈRE DE SAINT NICOLAS (Baie 118) -

1502 |

|

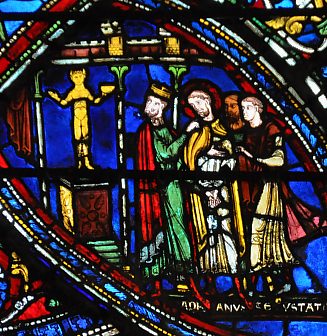

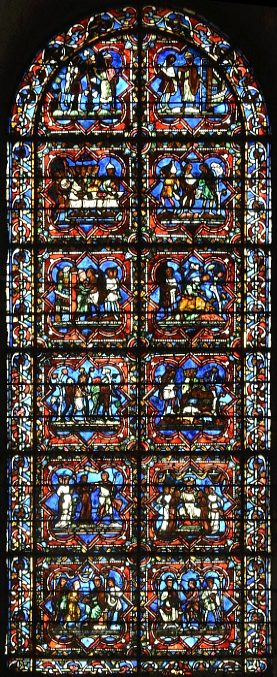

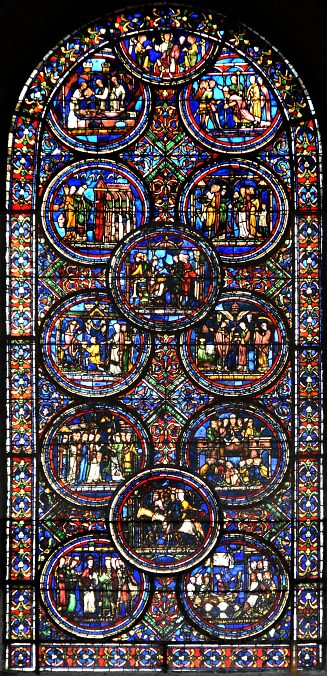

Baie 118, VERRIÈRE DE SAINT NICOLAS, 1502. |

|

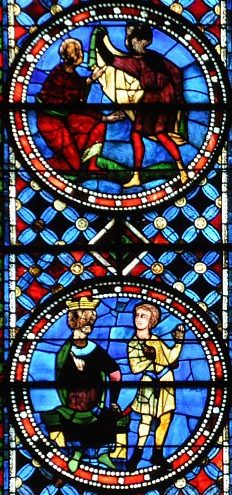

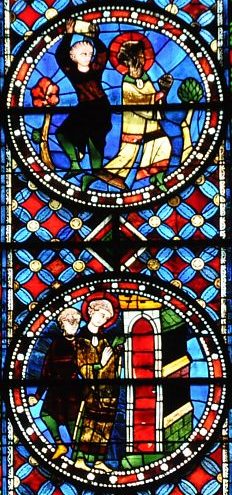

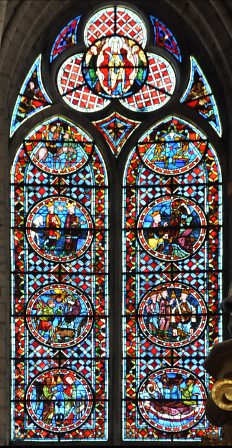

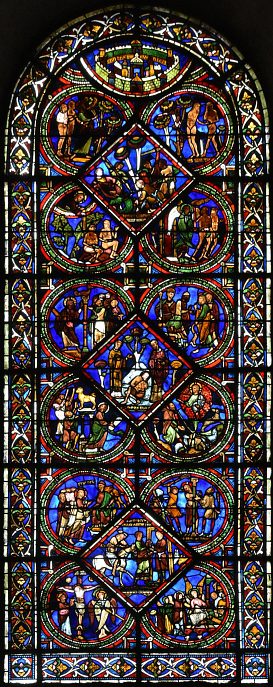

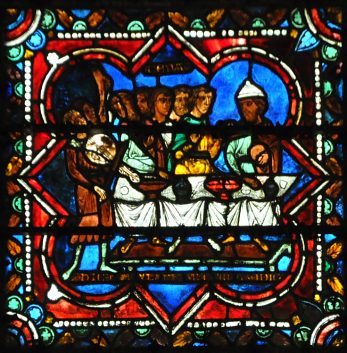

Verrière

de saint Nicolas. Cette grande verrière,

installée à côté de celle de l'Arbre

de Jessé, est l'œuvre des maîtres verriers

troyens Liévin Varin, Jehan Verrat et

Balthazar Godon. Elle date de 1502 et a été

offerte par la confrérie de Saint-Nicolas qui regroupait

les gens de justice de l'archevêque. Celui-ci rendait

la justice au temporel et au spirituel. Il avait donc à

son service des ecclésiastiques (un official pour le

représenter, un promoteur et des juges assesseurs)

et le tribunal du bailli (qui était composé

de laïcs).

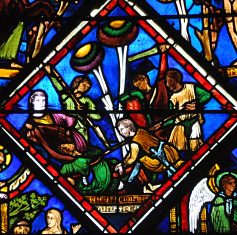

La verrière illustre les principaux épisodes

de la vie de ce saint qui fut évêque de Myre

en Anatolie, au début du IVe siècle : 1) le

miracle du premier jour de sa naissance où il tient

debout tout seul ; 2) la dot des trois pucelles sauvées

de la débauche par la générosité

de Nicolas ; 3) Nicolas est désigné évêque

de Myre ; 4) il apaise la tempête ; 5) il sauve trois

officiers condamnés à mort injustement ; 6)

la mort de saint Nicolas.

On remarquera la scène des trois officiers romains,

vêtus de robe blanche, prêts à se faire

décapiter et sauvés par le zèle de saint

Nicolas. Cette histoire est racontée dans La Légende

dorée de Jacques de Voragine (†1292), rédigée

à la fin du XIIIe siècle. Dans le cours du XIIe,

elle a été remplacée par celle des trois

enfants tués par un boucher et ressuscités par

le saint. Mais à l'époque où l'archevêque

de Gênes rédigeait sa Légende,

il ne la connaissait sûrement pas.

Il faut s'arrêter sur le registre des donateurs qui

est digne d'intérêt car on y voit les différents

acteurs de la justice épiscopale : à gauche,

un official représentant l'archevêque et agenouillé

devant une Vierge à l'Enfant ; un juge devant saint

Nicolas ; un avocat devant sainte Catherine d'Alexandrie ;

enfin, un notaire, présenté très certainement

par saint Yves, lui aussi patron des professions de robes.

La verrière a été restaurée par

Émile Hirsch en 1884, notamment la scène de

la Mort du saint. Elle est jugée comme «assez

bien conservée» par le Corpus Vitrearum.

Sources : 1) Les vitraux de

la cathédrale de Sens, éditions A˜PROPOS

; 2) Corpus Vitrearum, les Vitraux de Bourgogne, Franche-Comté

et Rhône-Alpes, éditions du CNRS.

|

|

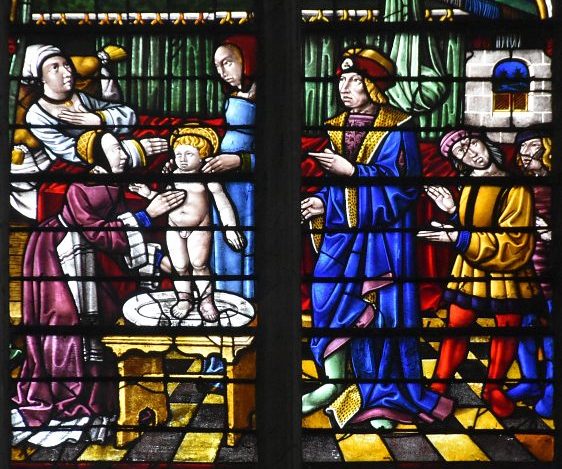

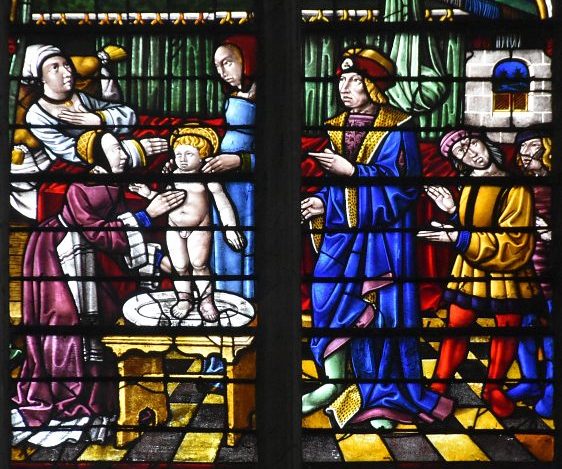

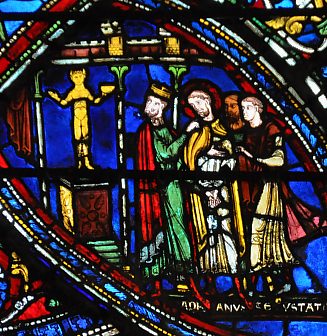

Le premier miracle de saint Nicolas : il se tient debout sur sa baignoire

le jour de sa naissance.

Détail de la verrière de saint Nicolas, baie 118, année

1502. |

Saint Nicolas sauve trois officiers injustement accusés.

Détail de la verrière de saint Nicolas, baie 118,

année 1502. |

Saint Nicolas, appelé par des marins, apaise la tempête.

Détail de la verrière de saint Nicolas, baie 118,

année 1502. |

|

Les donateurs de la verrière de la baie 118, année 1502.

De gauche à droite : l'official, qui représente l'archevêque

de Sens, un juge, un avocat et un notaire (désignations inscrites

sur chaque vitrail).

Ils sont présentés par une Vierge à l'Enfant,

saint Nicolas, sainte Catherine d'Alexandrie et saint Yves. |

| LES CHAPELLES ORIENTÉES DU TRANSEPT |

|

Chapelle Saint-Jean-Baptiste et baptistère (origine XIIe siècle). |

La chapelle de la Vierge (bras sud du transept) est en gothique rayonnant. |

Vierge à l'Enfant offerte par le chanoine

Manuel de Chaulnes en 1334 (chapelle de la Vierge). |

|

Les chapelles

du transept. Dès sa construction (vers 1130),

la cathédrale a été conçue avec

trois chapelles : une chapelle

axiale, actuellement dédiée à saint

Savinien, et deux chapelles au niveau du transept (qui n'existait

pas à l'époque). Ces chapelles possèdent

des autels dirigés vers l'orient. Ce sont donc des

chapelles orientées.

La chapelle orientée Saint-Jean-Baptiste est

la plus imprégnée de style roman : suite d'arcatures

aveugles en plein cintre et voûte en cul-de-four (photo

ci-dessus). Cependant le Bulletin monumental de 1982,

consacré à la cathédrale de Sens, se

montre perplexe. Il rappelle que rien ne permet d'affirmer

que la voûte en cul-de-four était le parti prévu

à l'origine. La chapelle a été très

restaurée dès avant le XIXe siècle et

la moulure qui court à la base de cette voûte

en cul-de-four est de style classique ! En conséquence,

même si les restaurations ont respecté le style

original, on ne peut rien conclure quant à un éventuel

signe d'antériorité de cette chapelle sur les

autres parties de la cathédrale. D'autre part - et

le Bulletin monumental le rappelle - les murs de l'absidiole

n'ont pu être montés qu'une fois construit le

mur du bas-côté nord.

Quant à la chapelle de la Vierge, les historiens

sont d'avis qu'elle possédait, à l'origine,

une architecture romane semblable à celle de la chapelle

Saint-Jean-Baptiste. Mais cette chapelle, disposée

au sud, a été réédifiée

dans la seconde moitié du XIIIe siècle selon

les règles du gothique rayonnant : fin réseau

de pierre ouvrant largement les murs au-dessus d'un soubassement

orné d'arcades. La chapelle Saint-Jean a des aspects

clairement romans (dans des parties peut-être reconstruites),

et la chapelle de la Vierge, telle qu'on peut la voir actuellement,

s'inscrit déjà dans l'ère d'un gothique

bien installé, celui du XIVe siècle.

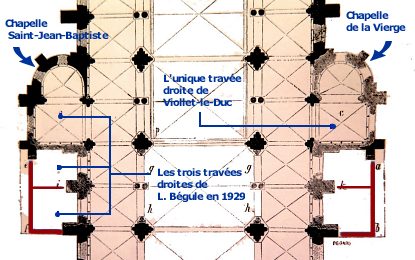

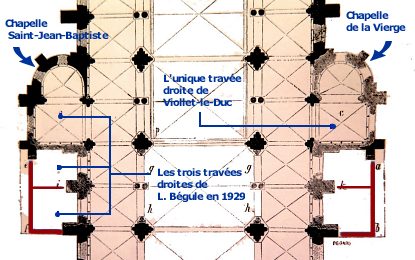

De combien de travées droites disposaient ces deux

chapelles orientées? Une, deux ou trois? Rien ne permet

de le dire. Après les fouilles d'Adolphe Lance, le

plan proposé par Viollet-le-Duc leur attribue une seule

travée droite. Conclusion reprise par l'historien Charles

Porée pour le Congrès archéologique

d'Avallon en 1907 et par le chanoine Chartraire dans sa

Petite monographie de la cathédrale parue en

1928. Mais ce résultat a été mis en doute

par l'architecte L. Bégule, dans son ouvrage sur la

cathédrale paru en 1929, qui en voyait trois.

Terminons cet aperçu architectural en rappelant que

la construction du transept, à partir de 1490, a bien

sûr nécessité une adaptation de la partie

occidentale de ces chapelles. Claire Pernuit, dans l'ouvrage

Sens, première cathédrale gothique, écrit

que, lors de cette construction, l'une des travées

de la chapelle Saint-Jean-Baptiste a dû être détruite

- sans plus de précision. Le chanoine Chartraire écrit,

quant à lui : «En avril 1502, les maçons

abattent la première travée de la chapelle Saint-Jean,

l'architecte [Martin Chambiges] désirant remplacer

l'arc en plein cintre qui en forme l'entrée sur l'ancien

transept.» Et il ajoute que l'on n'a d'ailleurs aucune

preuve de l'existence de cet ancien transept... Comme quoi,

l'historique de l'architecture des grandes cathédrales,

en l'absence de documents précis, n'est jamais simple

et un même historien peut parfois se contredire en toute

bonne foi.

L'ornement principal de la chapelle de la Vierge est évidemment

la magnifique statue de la Vierge à l'Enfant, offerte

par le chanoine Manuel de Chaulnes en 1334.

Sources : 1) Bulletin monumental,

La cathédrale de Sens, 1982 ;

2) Sens, première cathédrale gothique,

éditions A˜PROPOS, 2014 ; 3) La cathédrale

de Sens d'Eugène Chartraire, Petite monographie

des grands édifices de la France, 1928.

|

|

Le plan des chapelles orientées dans le transept. Pour

Viollet-le-Duc, une seule travée droite

(fin du XIXe siècle) ; pour L. Bégule en 1929,

trois travées droites. |

Couronnement de la Vierge, XIVe siècle, partiel.

Vitrail de la baie 18 dans la chapelle de la Vierge. |

|

La voûte en cul-de-four

et la voûte du début du XVIe siècle

de la chapelle Saint-Jean-Baptiste. |

|

|

| CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE |

CI-DESSUS

Le Christ du Calvaire dit «de Cerisiers»,

détail.

Cette statue, dont les bras et les jambes sont modernes,

pourrait

provenir d'un calvaire placé sous abri et situé

au bord d'une route.

Date estimée : vers 1260. |

À DROITE ---»»»

Christ aux liens en pierre polychrome du XVe siècle.

Le personnage agenouillé doit être le commanditaire. |

|

|

| LE CHŒUR DE LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE |

|

L'entrée du chœur et l'autel de messe de la cathédrale

de Sens.

La magnifique grille centrale, dessinée par Michel-Ange Slodtz,

date de 1760. |

|

Le

chœur de la cathédrale Saint-Étienne

est entièrement fermé par des grilles

hautes. Il est impossible d'y pénétrer,

ce qui interdit d'apprécier le baldaquin

et le maître-autel de près. Ces deux ouvrages,

conçus par l'architecte Servandoni, ont

été sculptés par les frères

Slodtz dans les années 1740.

Comme on le voit sur la photo ci-dessus, l'entrée

du chœur est fermée par une magnifique grille.

Un premier projet, en 1726, eut pour dessein de remplacer

le jubé du XIIIe siècle, jugé vétuste.

Le maître serrurier parisien Jean de Brie

réalisa la nouvelle ferronnerie, qui fut mise

en place en 1732. Vers 1760, le cardinal de Luynes

lança un nouveau projet pour renouveler le jubé

(photo ci-contre). La porte centrale, œuvre de

Jean de Brie, fut déplacée à l'entrée

de la chapelle Saint-Savinien

(où elle se trouve toujours). À sa place,

on installa une grille bien plus prestigieuse, dessinée

par Michel-Ange Slodtz. Ses nombreux motifs à

la feuille d'or représentent des objets liturgiques.

Elle est l'œuvre de Guillaume Doré.

Le nouveau jubé fut presque entièrement

financé par le cardinal de Luynes.

Au XIXe siècle, de multiples voix s'élevèrent

pour détruire le jubé : on voulait libérer

la perspective pour mieux suivre le déroulement

de l'office. En 1868-1869, les autels latéraux

(photo ci-contre) furent donc détruits. Leurs

parties sculptées sont aujourd'hui exposées

au musée

de Sens. On peut y voir, disposées en deux

paires, les trois vertus théologales (Foi, Espérance

et Charité) associées à une vertu

cardinale, la Justice.

Les vitraux de l'abside de Saint-Étienne ne s'approchent

en rien de la vue féerique offerte par d'autres

cathédrales, comme par exemple Saint-Gatien

à Tours. À Sens, seule la verrière

d'axe et ses deux voisines reçoivent des vitraux

historiés (du XIIIe siècle). Ils illustrent

la Passion du Christ, des scènes de la vie de

la Vierge et des scènes de la vie de saint Étienne.

Quelques extraits en sont proposés ci-dessous.

Le reste du chœur est illuminé par des verrières

décoratives, surmontées de tympans trilobés

et ornés de petites scènes ou de personnages.

Ces trilobes ont néanmoins un intérêt

: ils sont du XIIIe ou du XIXe siècle. On donne

plus

bas quelques exemples de trilobes du XIIIe siècle.

Source : Sens, première

cathédrale gothique, éditions A˜PROPOS,

2014.

|

|

Les instruments du culte resplendissent au sein de la grille

centrale du chœur, posée en 1760.

Dessinée par Michel-Ange Slodtz, cette grille a été

réalisée par Guillaume Doré. |

|

|

Vie de saint

Étienne, vers 1230-1240, détail.

Vitrail de la baie 102 dans l'abside. |

Le couronnement du baldaquin dessiné par Servandoni (vers

1740). |

|

Essai de reconstitution du jubé de 1762.

Maquette présentée au musée

de Sens par Marc Barbier, échelle 1/20e. |

La Foi et l'Espérance : sculpture de l'ancien jubé

de la cathédrale (vers 1762)

Ouvrage de Joseph Hermand. |

L'ange musicien du lutrin

dans le chœur.

|

VIE DE LA VIERGE ET ENFANCE DU CHRIST

Baie 101, XIIIe siècle. |

Le baldaquin dans le chœur, dessiné par Servandoni

(vers 1740) |

|

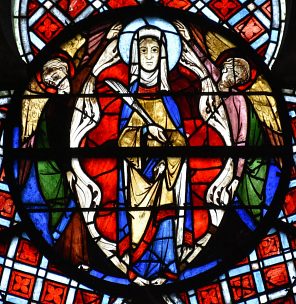

Tympan du vitrail de la Vie de la Vierge et de l'Enfance du

Christ

Baie 101 dans l'abside, XIIIe siècle.

|

Saint Pierre et saint Paul

Trilobe d'un vitrail du chœur, XIIIe siècle.

|

Le Christ montrant ses plaies

Trilobe d'un vitrail du chœur, XIIIe siècle. |

|

| Voir les trilobes de Moïse

et d'Abraham

(XIIIe siècle) à la page 1. |

|

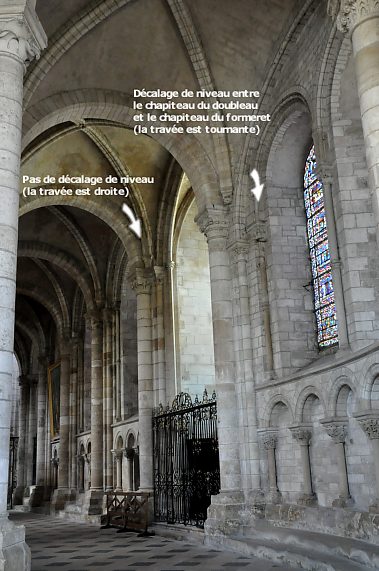

| LE DÉAMBULATOIRE ET LES VERRIÈRES

DU XIIIe SIÈCLE |

|

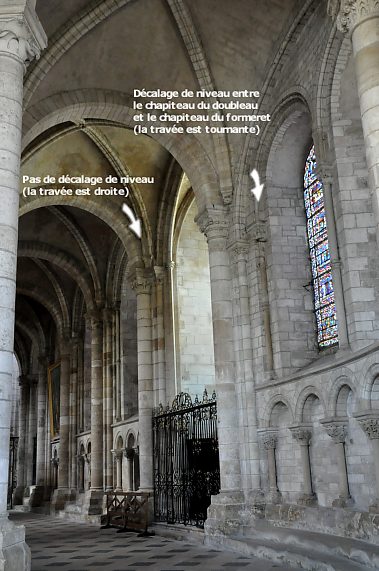

Le déambulatoire nord et son arcature romane du XIIe siècle.

La grille que l'on voit correspond à l'entrée de la

chapelle Saint-Thomas-Becket,

construite au XIVe siècle entre les contreforts du chœur.

Les chapiteaux de part et d'autre de cette chapelle montrent déjà

la difficulté des travées tournantes du déambulatoire.

Dans les chapiteaux à droite

de la chapelle (à gauche sur la photo), pas de décalage

de niveau entre le chapiteau

du doubleau et celui du formeret ; à gauche de la chapelle,

il y a décalage. |

|

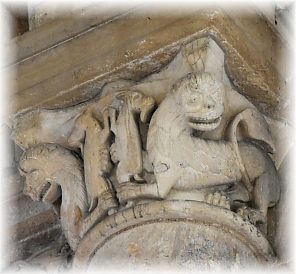

Le déambulatoire

de la cathédrale de Sens est un endroit

où il faut lever les yeux : d'une part pour l'architecture

de la voûte, d'autre part pour les très beaux

vitraux du XIIIe siècle. Après beaucoup d'atermoiements,

les historiens ont obtenu la preuve que le premier maître

de Sens avait, dès l'origine, pourvu le déambulatoire

d'une chapelle d'axe de forme rectangulaire, la chapelle Saint-Savinien.

C'était un choix délibéré car

la structure architecturale d'un déambulatoire riche

de plusieurs chapelles rayonnantes était déjà

connue et répandue dans le monde roman.

Si la cathédrale du XIIe siècle brille par son

uniformité, elle n'en demeure pas moins un édifice

de transition. On le voit aisément dans le déambulatoire

nord. Celui-ci présente une série d'arcades

en plein cintre, enrichie de chapiteaux typiquement romans

: oiseaux et lions affrontés, taille

de la vigne (ce dernier est d'ailleurs le plus beau chapiteau

de tout l'édifice).

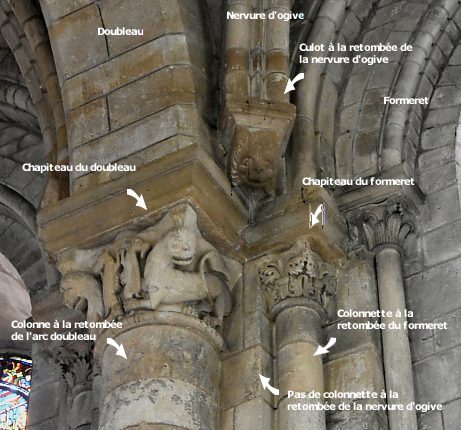

Le visiteur ne manquera pas de remarquer - en levant les yeux

- la maladresse des travées tournantes du déambulatoire.

Les voûtes tournantes que l'on observe sont bien sûr

en forme de trapèze, mais les formes n'en sont pas

régulières, pas plus que les croisées

d'ogives. Enfin, on retrouve ici le simple culot qui reçoit

la tombée d'ogive, profil déjà vu dans

les bas-côtés du vaisseau central. En fait, d'un

point de vue chronologique, c'est le cheminement inverse qui

est correct : le constructeur des bas-côtés,

vraisemblablement par fidélité au parti du premier

maître, a reproduit ce qui existait dans le déambulatoire.

On donne ci-après un exemple de cette retombée

atypique : le doubleau et le formeret retombent sur une colonnette,

mais pas la nervure d'ogive. Ce qui apparaît comme une

erreur puisque la grande tradition gothique veut que toute

nervure tombant d'une voûte doit être reçue

sur sa colonnette propre. Mais, comme indiqué dans

l'encadré sur les bas-côtés de la nef

(voir à la page

1), la cathédrale Saint-Étienne a été

érigée à une époque où

les éléments du style gothique n'étaient

pas encore figés en système.

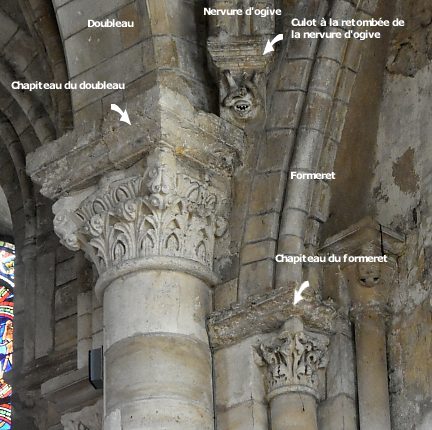

Il y a encore mieux, dans le déambulatoire, pour illustrer

ce qu'on peut considérer comme des tâtonnements

du premier maître : dans les parties tournantes,

les chapiteaux des formerets sont placés nettement

au-dessous du chapiteau recevant le doubleau (voir photos

ci-dessous) alors que, dans les parties droites, ces deux

chapiteaux sont au même niveau. Dans le Bulletin

monumental de 1982 consacré à la cathédrale

de Sens, Jacques Henriet écrit à ce sujet :

«(...) pour construire les voûtes de travées

de plan trapézoïdal dont la base atteint plus

de 9 mètres et pour éviter un surbaissement

très exagéré des formerets, l'architecte

a prévu le départ de ceux-ci à un niveau

inférieur.» Mais ce départ est un repentir

car la bonne disposition n'avait pas été vue

à l'origine. Henriet ajoute en effet : «Cette

solution (...) n'a pas été immédiatement

perçue par le "Maître de Sens" qui

a implanté le mur extérieur et les piles du

chœur jusqu'au niveau des départs des voûtes

sans apprécier pleinement les difficultés que

lui causerait l'ampleur des travées tournantes. Lorsqu'il

a fallu monter les voûtes, le problème surgit

et l'architecte décida alors de procéder à

l'abaissement des chapiteaux des formerets.» Le lecteur

non initié aura compris que la conception des travées

tournantes d'un déambulatoire ne se fait pas à

la légère et que tout doit être anticipé.

De la sorte, le déambulatoire de la cathédrale

Saint-Étienne présente, dans ses irrégularités,

un véritable cas d'école, typique du gothique

primitif. Nous engageons le visiteur de la cathédrale

à passer un peu de temps dans cet endroit pour observer

ces ajustements. Ils font partie intégrante de l'histoire

de l'architecture.

Voir le complément de l'analyse des retombées

des voûtes à la page

1 dans l'encadré sur les bas-côtés.

Nous avons vu que, à l'origine, seule existait la chapelle

d'axe. Au XIVe siècle, on construisit trois chapelles

entre les contreforts du chœur : Sainte-Apolline, Saint-Martial

et Saint-Thomas-Becket. En 1556, une chapelle rayonnante sera

dressée au sud, la chapelle Notre-Dame-de-Lorette (devenue

depuis chapelle du Sacré-Cœur)

où l'on peut admirer le vitrail de la Sibylle

de Tibur. Puis, en 1703, son pendant au nord sera ouvert

à son tour : la chapelle Sainte-Colombe.

Ces chapelles rayonnantes sont données plus bas.

Sources : 1) Bulletin monumental,

La cathédrale de Sens, 1982 ;

2) Sens, première cathédrale gothique,

éditions A˜PROPOS, 2014.

|

|

Travée droite : pas de décalage de niveau entre le chapiteau

du doubleau et le chapiteau du formeret.

La nervure d'ogive retombe sur un culot au-dessus des chapiteaux :

elle n'est pas reçue sur une colonnette. |

Travée tournante : décalage de niveau entre le chapiteau

du doubleau et le chapiteau du formeret.

La nervure d'ogive retombe sur un culot au-dessus des chapiteaux (absence

de colonnette). |

| LES IRRÉGULARITÉS DES RETOMBÉES

D'OGIVES SONT UNE PART DE L'HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE GOTHIQUE |

|

Vue partielle de la voûte du déambulatoire

et des trapèzes (qui ne sont pas très bien assurés). |

À DROITE ---»»»

Le déambulatoire sud dans sa partie romane.

La fenêtre à gauche est celle de la tribune

de l'archevêque :

il pouvait suivre l'office tout en restant dans ses appartements.

À droite, l'escalier mène à la salle

du Trésor. |

|

|

|

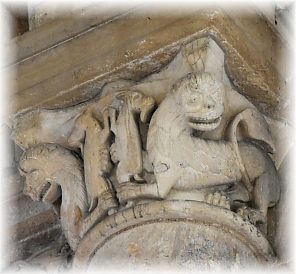

Lions adossés

Chapiteau roman dans le déambulatoire (vers 1150). |

Tête de grotesque crachant des lianes

Chapiteau roman dans le déambulatoire (vers 1150). |

|

Les méchants dans la gueule des démons.

Chapiteau roman dans le déambulatoire.

(Vers 1150) |

La taille de la vigne.

Chapiteau roman dans le déambulatoire (vers 1150) |

Animaux monstrueux.

Chapiteau roman dans le déambulatoire (vers 1150). |

|

Arcature aveugle de type roman dans le déambulatoire

nord

surmontée de deux vitraux du XIIIe siècle : le

Bon Samaritain et le Fils prodigue. |

|

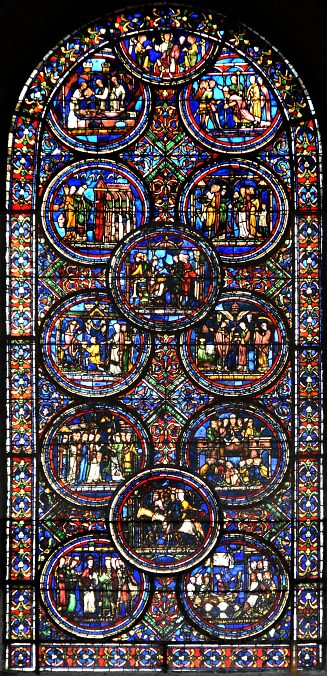

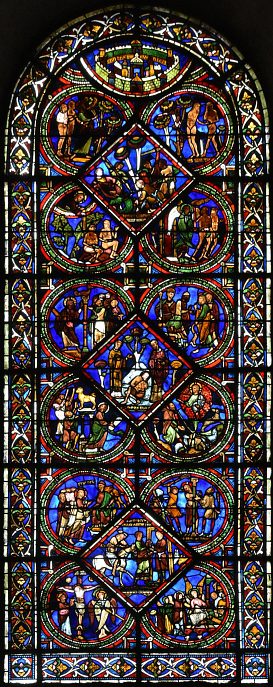

Le

vitrail du bon Samaritain Cette magnifique

verrière (qui jouxte celle du Fils

prodigue) affiche cinq mètres de haut pour

deux mètres de large. Elle est datée aux

alentours de 1207-1215. C'est l'une des plus belles

verrières du XIIIe siècle que l'on puisse

contempler en France. L'histoire du Bon Samaritain est

trop connue pour que l'on s'y étende ici. Notons

simplement que les épisodes liés à

cette histoire figurent dans trois carrés posés

sur la pointe (l'homme agressé ; le prêtre

et le lévite qui passent leur chemin ; le Samaritain

qui conduit l'homme à l'auberge), chaque carré

étant enrichi de quatre lobes proposant l'interprétation

parabolique de l'image centrale.

Rappelons que la parabole du Bon Samaritain, qui ne

se trouve que dans l'évangile de Luc, est présentée

comme une allégorie de l'histoire du monde depuis

Adam (la Chute, Moïse, l'Incarnation du Christ,

sa Passion et sa Résurrection). Le Corpus

Vitrearum indique que le vitrail a été

restauré, sans donner plus de précisions.

Sources : 1) Les vitraux

de la cathédrale de Sens, éditions

A˜PROPOS ; 2) Corpus

Vitrearum, les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté,

Rhône-Alpes, éditions du CNRS.

|

|

Au centre, le prêtre et le lévite passent leur

chemin.

Dans les lobes, épisodes de la vie de Moïse.

Baie 15, verrière du Bon Samaritain, vers 1207-1215. |

À DROITE ---»»»

Au centre, le Samaritain conduit l'homme blessé

dans une auberge

et paie l'aubergiste pour ses soins.

Dans les lobes, des scènes de la Passion.

Baie 15, verrière du Bon Samaritain, vers 1207-1215. |

|

|

| LA VERRIÈRE DU BON SAMARITAIN (Baie

15) - vers 1207-1215 |

|

Baie 15, LA PARABOLE DU BON SAMARITAIN

Vers 1207-1215

L'un des plus beaux vitraux du XIIIe siècle

que l'on puisse voir en France. |

À DROITE

---»»»

«Thomas Becket et Alexandre III»

Huile sur toile

par Michel Honoré Bounieu (1740-1814). |

|

|

Cinq hommes armés attaquent un voyageur. |

Les Saintes Femmes devant le tombeau. |

|

|

|

|

Déambulatoire nord avec vue sur la chapelle Sainte-Colombe.

Série d'arcades romanes sur la gauche. |

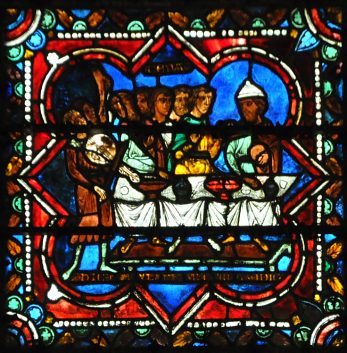

Un grand festin accueille le Fils prodigue.

Baie 17, verrière de la Parabole du Fils prodigue, vers

1207-1215. |

À DROITE ---»»»

À droite, le fils cadet réclame sa part

d'héritage ;

à gauche, le père partage son bien entre

ses deux fils.

Baie 17, verrière de la Parabole du Fils prodigue,

vers 1207-1215. |

|

|

| LA VERRIÈRE DU FILS PRODIGUE (Baie

17) - vers 1207-1215 |

|

Baie 17, LA PARABOLE DU FILS PRODIGUE

Vers 1207-1215. |

|

Le

Fils prodigue. Aussi belle et de même

taille que celle du Bon

Samaritain, la verrière du Fils prodigue

est, là encore, datée des années

1207-1215. Tout le monde connaît l'histoire

de ce fils cadet, développée dans

l'évangile de Luc, qui réclame à

son père sa part d'héritage. Tandis

que son frère aîné, plus consciencieux,

s'en va travailler aux champs, le fils cadet s'en

va tout dépenser en réjouissances

chez des courtisanes. Un vitrail le montre allégoriquement

enchaîné par des démons. Ayant

tout perdu, il devient gardien de porcs pour assurer

sa subsistance, signe d'une déchéance

complète. Enfin, honteux, il revient chez

son père, qui lui pardonne. Son frère

rentre des champs et proteste contre tant de laxisme !

Une scène, qui ne figure pas dans la parabole

de Luc, vient conclure l'histoire sur une note

positive : le père parvient à

convaincre son fils aîné de pardonner

lui aussi.

Les douze scènes, à dominante bleue,

se détachent sur un fond à dominante

rouge. On pourra regretter le contraste un peu

vif entre le rouge et la gamme des bleus.

Comme pour la verrière du Bon

Samaritain, le Corpus Vitrearum indique

que le vitrail a été restauré,

sans donner plus de précisions.

Sources : 1) Les

vitraux de la cathédrale de Sens, éditions

A˜PROPOS ; 2) Corpus

Vitrearum, les vitraux de Bourgogne, F-Comté,

Rhône-Alpes.

|

|

Le Fils prodigue est accueilli par son père.

Baie 17, La Parabole du Fils prodigue |

|

|

|

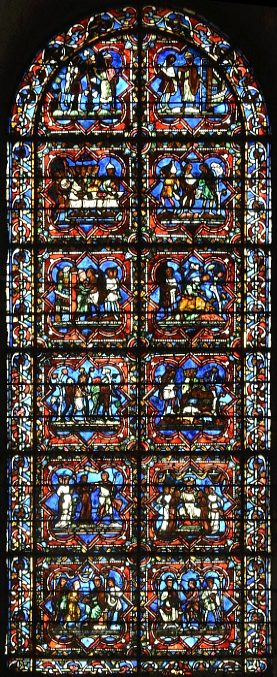

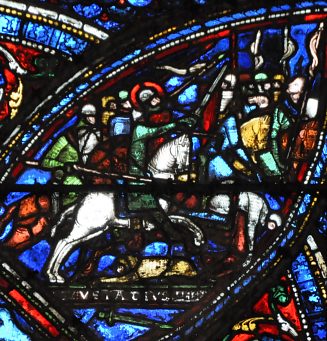

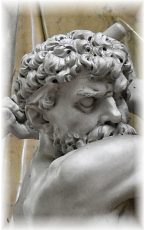

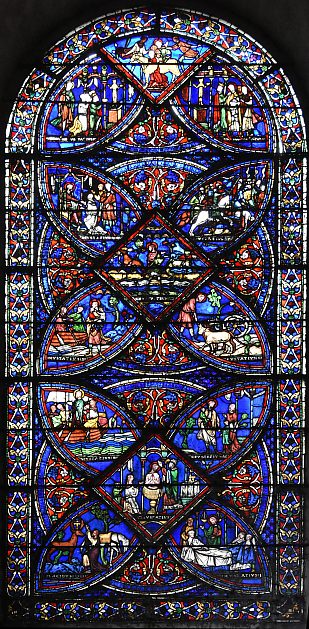

| LA VERRIÈRE DE SAINT EUSTACHE (Baie 21),

vers 1207-1215 |

|

Baie 21, VIE DE SAINT EUSTACHE, vers 1207-1215. |

Eustache et sa famille sont martyrisés dans le

taureau d'airain. |

|

|

La

verrière de saint Eustache remonte

aux années 1207-1215. Elle fait partie des quatre

verrières du XIIIe siècle de la cathédrale

avec le Bon

Samaritain, le Fils

prodigue et la Vie

de Thomas Becket.

Comme on le voit à gauche, le dessin de la verrière

est complexe et original. Le même motif de carré

entouré de pétales, le tout inscrit dans

un cercle tangent à la bordure, se répète

deux fois et demi. Le décor est très riche

: palmettes, rinceaux s'entremêlent dans les cercles

et dans les bordures. Les blancs donnent du rythme au

dessin sur un fond d'un bleu puissant. Enfin, les personnages

élancés et les multiples plis de leurs

vêtements s'insèrent bien dans le style

des premières années du XIIIe siècle.

L'histoire de saint Eustache est une légende

qui va chercher ses origines dans les mondes romain

et celtique, ainsi qu'au Proche-Orient. Placide est

un général de l'empereur Trajan (98-117).

Au cours d'une chasse, la croix du Christ lui apparaît

entre les bois d'un cerf qu'il poursuit. Et le Christ

lui demande pourquoi il le poursuit ainsi. À

la suite de cette vision, il se convertit au christianisme

avec sa femme et ses deux fils. Il devient Eustache,

traduction grecque de Placide. Comme Job, une suite

de malheurs le frappe : ses esclaves meurent ; ses biens

sont pillés. Avec sa famille, il part en Égypte

refaire sa vie, mais le capitaine du navire retient

sa femme pour prix de la traversée. Traversant

une rivière à gué, un lion et un

loup s'emparent de ses fils. Il se vend ensuite comme

ouvrier agricole. Mais Trajan a besoin de lui. Il le

fait rechercher et lui confie le commandement de son

armée. Eustache remporte la victoire (vitrail

ci-contre à droite). Puis, une suite d'événements

heureux lui fait retrouver sa femme et ses fils.

Cependant l'empereur Hadrien succède à

Trajan et exige qu'Eustache sacrifie aux dieux. Ce qu'il

refuse (voir à droite). Lui et sa famille sont

alors placés dans un taureau d'airain chauffé

à blanc. On tirera leurs corps intacts de la

fournaise.

La verrière n'est pas un original du XIIIe

siècle. Seule la partie supérieure

(1,80m de haut) remonte à cette époque.

Le reste a été recréé par

un restaurateur de l'Yonne dans les années 1850,

peut-être en s'inspirant du vitrail de saint Eustache

de la cathédrale

de Chartres. Son pastiche est d'une qualité

remarquable.

Sources : 1) Les vitraux

de la cathédrale de Sens, éditions

A˜PROPOS ; 2) Corpus

Vitrearum, les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté,

Rhône-Alpes, éditions du CNRS ; 3)

Le vitrail de saint Eustache, les cahiers de Culture

et Foi, publication du diocèse de Sens.

|

|

| TYMPAN DE LA VERRIÈRE DES QUATRE

SAINTS (baie 16), XIVe siècle |

|

Détail du tympan de la baie 16 : La résurrection

des morts, XIVe siècle

Chapelle Saint-Martial dans le déambulatoire sud. |

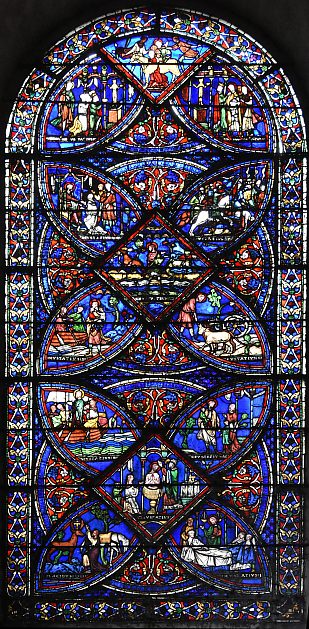

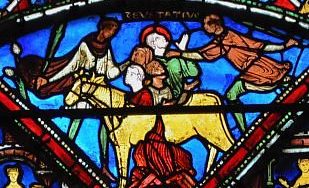

| LA VERRIÈRE DE SAINT THOMAS BECKET

(Baie 23), vers 1207-1215 |

|

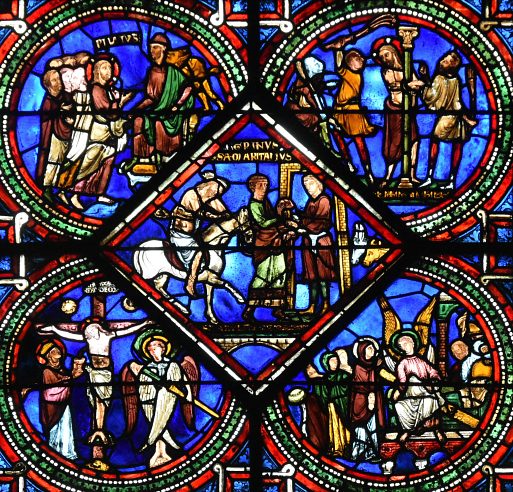

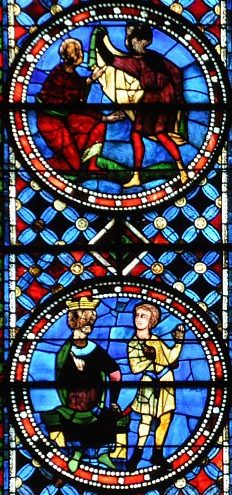

Tentative de réconciliation entre Thomas Becket (à

gauche)

et le roi Henri II Plantagenêt (à droite)

en présence du roi de France, Louis VII, au centre.

Baie 23, Vie de saint Thomas Becket, vers 1207-1215. |

|

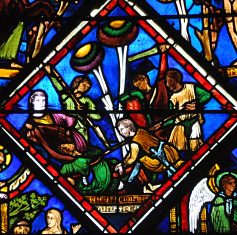

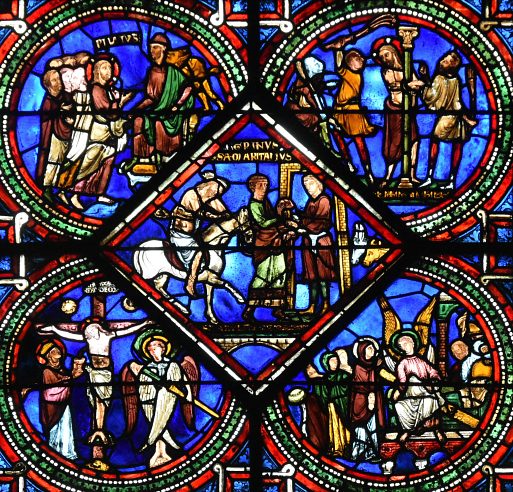

La

verrière de Thomas Becket illustre

des scènes de la dernière année

de la vie de l'archevêque de Canterbury, avant

son assassinat en 1170. Elle est datée des années

1207-1215 et possède la même taille que

les trois autres verrières du XIIIe siècle

(5m sur 2m). Son agencement est tout différent

: il est constitué de suites de médaillons

groupés par cinq. Le Corpus Vitrearum

signale que la verrière a été restaurée,

sans donner plus de précisions.

La présence de ce thème dans un vitrail

de la cathédrale de Sens paraît logique

dans la mesure où Thomas Becket, archevêque

de Canterbury, quand il était en exil forcé

en France, vint à Sens par deux fois : d'abord

en 1164, auprès du pape Alexandre III, lui aussi

en exil ; puis de 1166 à 1170, avant de revenir

à Canterbury et de trouver la mort dans le chœur

de sa cathédrale, sous les coups des chevaliers

de la cour d'Henri II.

On retrouve la griffe artistique du début du

XIIIe siècle : personnages élancés

et raffinement des plis dans les vêtements.

Sources : 1) Les vitraux

de la cathédrale de Sens, éditions

A˜PROPOS ; 2) Corpus

Vitrearum, les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté,

Rhône-Alpes, éditions du CNRS.

|

|

«L'Assomption» de Nicolas Restout

Deuxième quart du XVIIIe siècle. |

Statue provenant de la maison jadis habitée

à Sens par Thomas Becket.

On peut désormais la voir dans le déambulatoire

de la cathédrale, au-dessous de la verrière

consacrée à la Vie de saint Thomas Becket.

Il est possible que la statue représente le saint. |

|

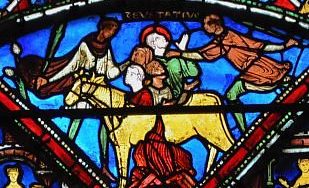

À DROITE ---»»»

Thomas Becket revient en Angleterre par Sandwich, le port

de son archevêché.

Il veut éviter Douvres qui est un fief des partisans

du roi Henri II. |

|

|

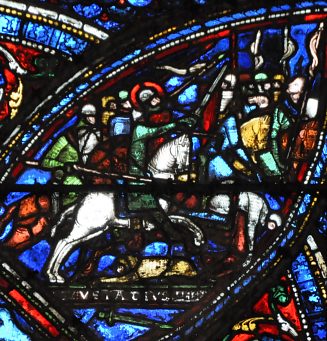

Eustache prend le commandement des armées de Trajan et

obtient la victoire.

Baie 21, La vie de saint Eustache, vers 1207-1215. |

Hadrien demande à Eustache de sacrifier aux dieux, ce

qu'il refuse.

Baie 21, La vie de saint Eustache, vers 1207-1215. |

Arcades et statue romanes dans le déambulatoire nord.

Au-dessus, le vitrail de la vie de Thomas Becket (vers 1207-1215). |

Baie 23, VIE DE SAINT THOMAS BECKET

Vers 1207-1215. |

|

|

|

Thomas Becket est accueilli par les moines de Canterbury.

Baie 23, Vie de saint Thomas Becket , vers 1207-1215. |

Vierge à l'Enfant, XIVe siècle

Détail de la baie 14 dans la chapelle Sainte-Apolline

du déambulatoire sud. |

«««---

À GAUCHE

Chapelles Saint-Martial et Sainte-Apolline dans le déambulatoire

sud

C'est ainsi que se présentaient les chapelles des

bas-côtés nord

et sud détruites par Adolphe Lance à partir

de 1858.

Voir l'encadré

à la page 1. |

|

|

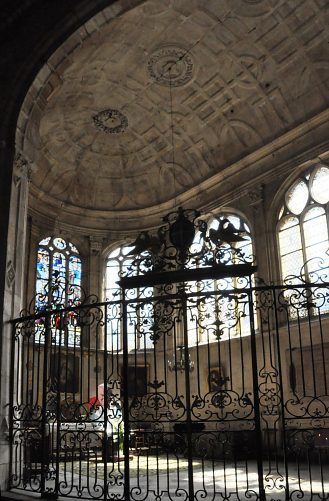

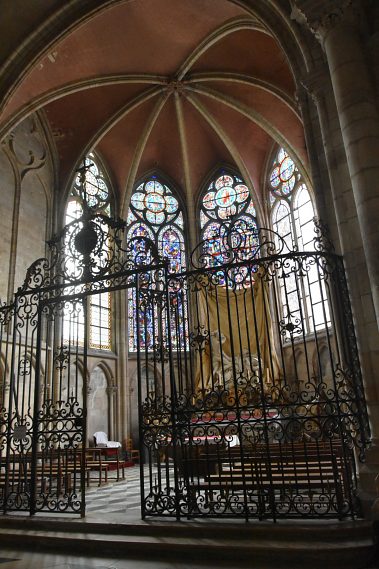

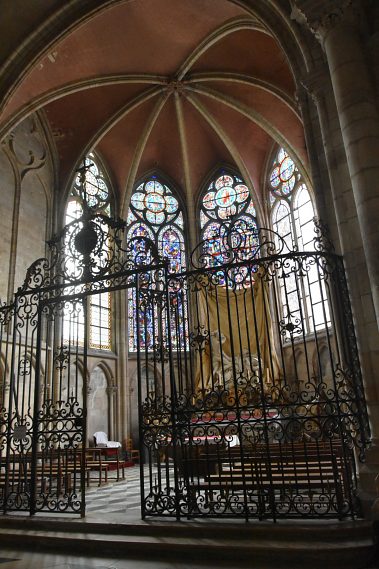

| LES TROIS CHAPELLES RAYONNANTES DU DÉAMBULATOIRE |

|

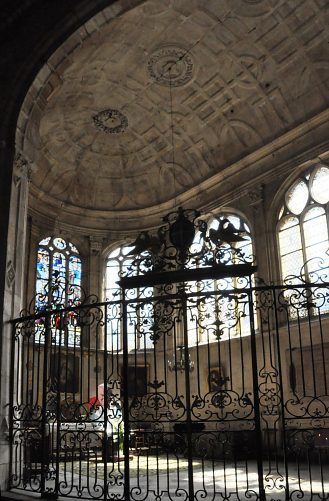

Le déambulatoire avec les trois chapelles rayonnantes protégées

par des grilles. |

|

Les trois

chapelles rayonnantes. Si le déambulatoire

regorge de richesses architecturales, qui sont une part de

l'histoire de l'architecture gothique et de son évolution,

les trois grandes chapelles rayonnantes présentent,

quant à elles, des richesses artistiques qu'il faut

prendre le temps d'admirer. Malheureusement, ces chapelles

sont en général fermées. Néanmoins,

avec de la chance, la chapelle Saint-Savinien

sera peut-être ouverte, ce qui vous permettra d'approcher

tout près du Martyre de saint Savinien, magnifique

bas-relief du XVIIIe siècle.

Historiquement, une première chapelle axiale, de forme

rectangulaire, a été érigée au

XIIe siècle, au moment où s'élève

la partie orientale de la cathédrale. Au XIIIe, la

chapelle est agrandie et devient polygonale. C'est son état

actuel. Viendront, vers 1550, la chapelle du Sacré-Cœur,

au sud, puis au XVIIIe siècle, son pendant, la chapelle

Sainte-Colombe,

au nord. L'ouvrage Sens, première cathédrale

gothique, nous apprend que la construction de la chapelle

Sainte-Colombe a été financée grâce

à un legs de 6000 livres de l'abbé Legris en

1703. Son nom mérite d'être rappelé.

Au milieu de cette chapelle s'élève le mausolée

du Dauphin et de la Dauphine, père et mère

de Louis XVI, lui-même petit-fils de Louis XV. Cette

œuvre de Guillaume Coustou le Jeune a été

terminée en 1777. La grille de la chapelle étant

fermée, le visiteur ne voit pas grand-chose des trois

grandes statues : l'Immortalité et la Religion d'un

côté ; l'Amour conjugal de l'autre.

La chapelle du Sacré-Cœur présente deux

œuvres d'art : une belle voûte à caissons,

typique de la Renaissance, et un vitrail du XVIe siècle

sur le thème de la Sibylle de Tibur. Les grilles,

là encore fermées, n'empêchent pas de

les contempler.

|

|

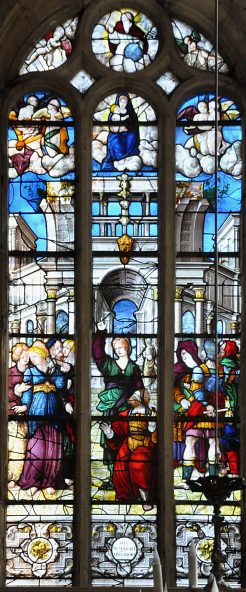

| LA CHAPELLE RAYONNANTE DU SACRÉ-CŒUR

(vers 1550) |

|

La chapelle rayonnante du Sacré-Cœur,

anciennement chapelle Notre-Dame de Lorette.

Devant les grilles toujours fermées, on peut admirer

la belle voûte

à caissons, typique de l'architecture de la Renaissance,

ainsi que le vitrail de la Sibylle de Tibur (XVIe siècle). |

|

La

verrière de la Sibylle de Tibur est

datée par le Corpus Vitrearum de l'année

1546 ou de l'année 1556. Toujours est-il qu'elle

fut offerte, comme l'ensemble de la chapelle Notre-Dame

de Lorette (ancienne dénomination de la chapelle

du Sacré-Cœur) par le chanoine Nicolas

Fritard vers 1550. Le vitrail est attribué

sans preuves à Jean Cousin l'aîné.

Quoi qu'il en soit, l'auteur du carton se serait peut-être

inspiré d'une gravure d'Antoine de Trente, elle-même

inspirée d'une œuvre du Parmesan.

Il s'agit d'illustrer un passage de la Légende

dorée de Jacques de Voragine. Rappelons-en

ici le thème principal. Le sénat roman

veut déifier l'empereur Auguste, mais celui-ci

veut savoir auparavant si le monde verra un jour naître

un homme plus grand que lui. Le hasard veut qu'il s'adresse

à la sibylle de Tibur (ancien nom de Tivoli)

le jour même de la Nativité. La prophétesse

voit apparaître un cercle d'or autour du soleil

et, en son milieu, «une vierge, d'une beauté

merveilleuse, portant un enfant sur son sein»

(traduction de Teodor de Wyzewa, La Légende

dorée, Diane de Selliers Éditeur).

La sibylle demande à l'empereur de regarder ce

prodige et lui déclare que cet enfant sera plus

grand que lui.

Le vitrail, donné ci-contre, fait une large part

à l'architecture antique et au ciel. Jacques

de Voragine précise qu'une voix, venant de nulle

part, déclara en désignant la Vierge :

«Celle-ci est l'autel du ciel [ara coeli]».

La chambre où eut lieu ce miracle fut consacrée

à la Vierge. Et, plus tard, on érigea

l'église de Santa Maria Ara Coeli à cet

endroit.

Cette prophétie servant de lien entre le monde

gréco-romain et le monde chrétien, le

christianisme a conservé les sibylles, qui sont

en fait des prophétesses païennes.

En 1814, lors du bombardement de la ville par les cosaques,

le vitrail fut traversé par un boulet. Restauré

à deux reprises en 1844 et en 1886, il faudra

attendre la restauration de 1999 pour arriver à

un résultat convenable.

Sources : 1) Les vitraux

de la cathédrale de Sens, éditions

A˜PROPOS ; 2) Corpus Vitrearum, Vitraux de Bourgogne,

de Franche-Comté et Rhône-Alpes.

|

|

|

À DROITE ---»»»

Baie 6, LA SIBYLLE DE TIBUR

Année 1542 ou 1556. |

|

|

Baie 6, La Sibylle de Tibur, partie centrale, vers 1550.

La sibylle demande à l'empereur Auguste de regarder l'apparition

dans le ciel :

«une vierge d'une beauté merveilleuse portant un enfant

sur son sein» [Jacques de Voragine, La Légende dorée]. |

Les femmes qui accompagnent la sibylle de Tibur.

Les marques de verre brisé, qui ne correspondent à aucun

réseau de plomb, sont-elles les restes de l'impact du boulet

cosaque de 1814? |

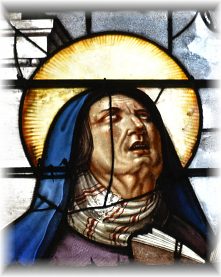

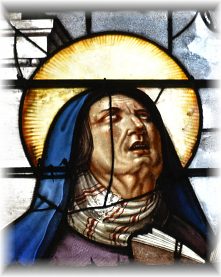

Vierge à l'Enfant dans le haut du vitrail de la Sibylle.

Loin de resplendir d'«une beauté merveilleuse»,

la Vierge

semble plutôt soucieuse du sort terrestre qui guette son fils. |

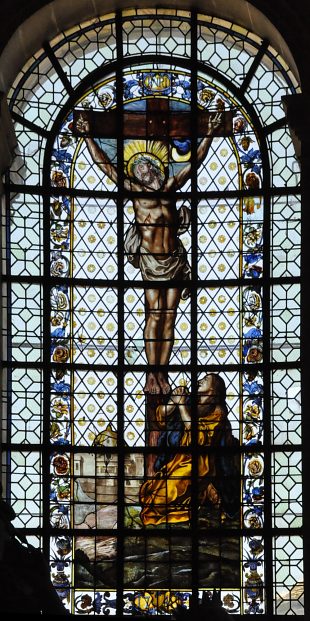

| LA CHAPELLE RAYONNANTE SAINTE-COLOMBE (début

du XVIIIe siècle) |

|

|

|

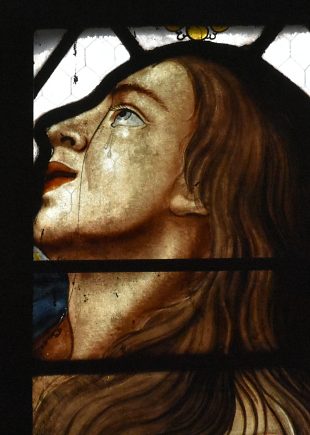

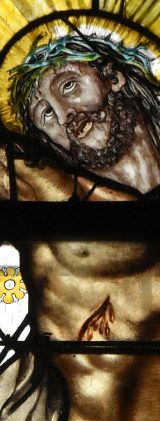

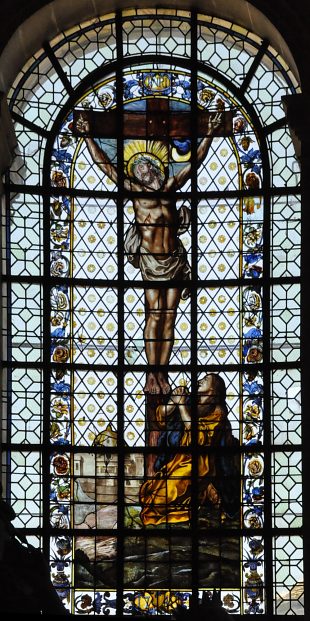

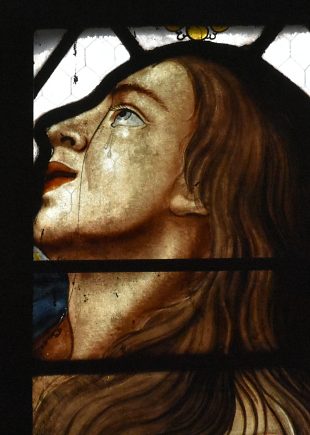

Baie 9, LE CHRIST EN CROIX AVEC LA MADELEINE (1748). |

Sur le visage de la Madeleine coulent quelques larmes.

Vitrail de la baie 9 daté de 1748. |

|

| LA CHAPELLE AXIALE SAINT-SAVINIEN (début

du XIIe siècle, modifiée au début du XIIIe

siècle) |

|

La chapelle axiale Saint-Savinien est en gothique classique

du XIIIe siècle. |

Saint Savinien dans la sculpture de Joseph Hermand, 1772. |

|

Le Martyre de saint Savinien, marbre de Joseph Hermand, 1772.

La sculpture est accompagnée d'une haute draperie en

stuc qui cache

une partie du vitrail des XIIe et XIIIe siècles qui se

trouve derrière. |

|

Le

Martyre de saint Savinien. Cette œuvre

magnifique de 1772 mérite d'être regardée

de près (quand les grilles de la chapelle sont

ouvertes). Ciselée dans le marbre par Joseph

Hermand, qui venait de réaliser les sculptures

et reliefs des jubés, elle s'insère dans

le réaménagement global de la cathédrale,

décidé par les chanoines au XVIIIe siècle.

Savinien est l'évangélisateur de la Sénonie.

Nous sommes au premier siècle de notre ère.

Suivons les Annales Hagiologiques de la France

(éditées en 1860 sous la direction de

Ch. Barthélemy) pour y découvrir l'épisode

qui clôt sa vie. Devant un tribunal romain, Savinien,

premier évêque de Sens, a proclamé

sa foi envers et contre tout. Il sait que, avec ses

compagnons, il est condamné à mourir.

On lit ensuite, écrit dans un style très

XIXe siècle : «Comme on le conduisait au

supplice, Savinien ayant obtenu du temps pour prier

se retira dans la crypte de l'église de Vif,

sous l'invocation du saint Sauveur, qui se trouvait

sur son chemin, et dans ces profondeurs qui lui servent

de base, célébrant le divin sacrifice,

- après en avoir accompli selon la coutume les

rites sacrés, il se démit des pouvoirs

de l'épiscopat entre les mains de Potentien,

qu'il nomma son successeur. Mais, les cruels licteurs

souffrant impatiemment ce retard, se précipitèrent

dans cette crypte et frappant de l'épée

et de la hache deux coups sur le sommet de la tête

du très-saint pontife incliné sur l'autel,

ils le tuèrent.»

La sculpture de Joseph Hermand respecte les grandes

lignes de ce meurtre. Un soldat s'apprête à

frapper Savinien de sa hache tandis qu'un autre l'a

saisi à la gorge. Cette œuvre, d'une grande

tension, est installée sur l'autel en 1772.

Malheureusement, le sculpteur a jugé bon de l'envelopper

dans une haute draperie en stuc. On voit, sur la photo,

qu'elle cache le bas de la verrière composite

qui se trouve derrière et qui rassemble des fragments

de vitraux des XIIe et XIIIe siècles.

|

|

|

|

|

Baie 1, verrière composite

Vies de saint Thomas et de saint Savinien.

Vers 1180 et première moitié XIIIe siècle. |

L'orgue de tribune.

Deuxième quart du XVIIIe siècle et quatrième

quart du XIXe siècle. |

Saint Pierre et sainte Anne, XVe siècle.

Saint Pierre et sainte Anne, XVe siècle.

Détail de la baie 24 dans le transept. |

|

L'orgue

de tribune . Le premier orgue de la cathédrale

date de 1440. Installé sous les voûtes

du bas-côté nord, il est utilisé

pour les intermèdes musicaux. À cette

époque, en effet, les chants sont exécutés

a cappella par les chanoines. Au XVIe siècle,

un buffet réalisé par le décorateur

Jean Cousin l'Aîné et un nouveau

mécanisme viennent l'enrichir. En 1722, un nouvel

instrument le remplace. Il est installé près

de l'entrée du chœur, du côté

de la chapelle

de la Vierge. Cet emplacement étroit est

funeste pour la sonorité ; aucun agrandissement

n'est possible. Un instrument plus grand, qui réutilise

des parties du précédent, prend alors

place à l'endroit traditionnel que chacun connaît

: au revers de la façade occidentale. L'orgue

est livré en 1734. Sa puissance est accrue ;

la propagation du son est excellente.

À la Révolution, l'orgue est utilisé

pour les fêtes civiques et le culte de l'Être

suprême. Ce qui est peu. En 1802, le culte catholique

est restauré. L'orgue est doté d'une nouvelle

soufflerie. Mais, peu entretenu, l'instrument, très

fragile comme toutes les orgues, est signalé

en mauvais état lors de plusieurs inspections.

À la fin du XIXe siècle, cependant, Charles

Gounod a l'occasion d'y jouer et s'en fait le défenseur.

En 1890, il est restauré.

L'orgue est classé monument historique en 1973,

tandis qu'une restauration globale est entreprise dans

le style de la fin du XVIIIe siècle. Il est inauguré

le 20 octobre 1991. Source : Sens,

première cathédrale gothique, éditions

A˜PROPOS, 2014.

|

|

|

Vue d'ensemble de la nef depuis le chœur. |

|

Documentation : «Sens, première

cathédrale gothique», éditions À PROPOS

2014

+ «Les vitraux de la cathédrale de Sens», éditions

À PROPOS 2013

+ «La cathédrale de Sens» d'Eugène Chartraire,

Petite monographie des grands édifices de la France, 1928

+ Bulletin monumental, La cathédrale de Sens, 1982

+ Corpus Viterarum, Les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté

et Rhône-Alpes, Éditions du CNRS |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Saint Pierre et sainte Anne, XVe siècle.

Saint Pierre et sainte Anne, XVe siècle.