|

|||||

|

|||||

| PATRIMOINE Châteaux, palais, Églises, monuments |

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

| Contact |

|||||

|

Page créée en janv. 2011

|

|||||

|

|

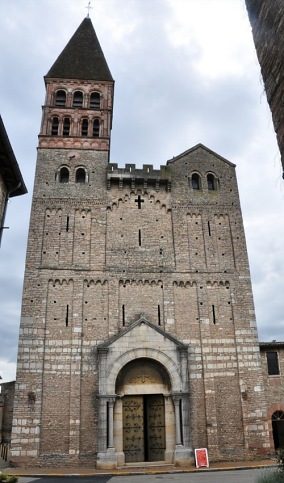

La construction de l'abbatiale Saint-Philibert

à Tournus

s'échelonne de la fin du Xe siècle jusqu'au début

du XIIe. En 949, un concile d'évêques a institué

un pèlerinage à Saint-Philibert. Philibert est un

moine, fondateur de l'abbaye de Jumièges en Normandie. Ses

reliques se trouvent en Bourgogne parce que les moines ont quitté

l'île de Noirmoutier, où elles reposaient, pour fuir

les invasions normandes. Le hasard de leur périple les a

conduits à Tournus,

au bord de la Saône. Le culte de Valérien, martyr local,

en a pris ombrage. Cependant, en 949, les deux communautés

monacales fusionnent. Philibert et Valérien sont les deux

patrons de la nouvelle église. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vue générale de la nef de l'abbatiale saint-Philibert. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

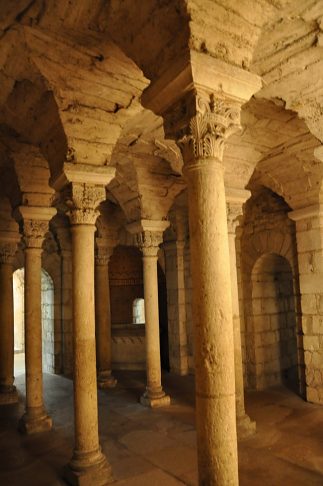

Une allée du cloître. Accolée à l'église, c'est la seule allée du cloître qui reste. Elle date du XIe siècle. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L'allée du cloître et ses magnifiques ouvertures romanes en plein cintre et à colonnettes. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

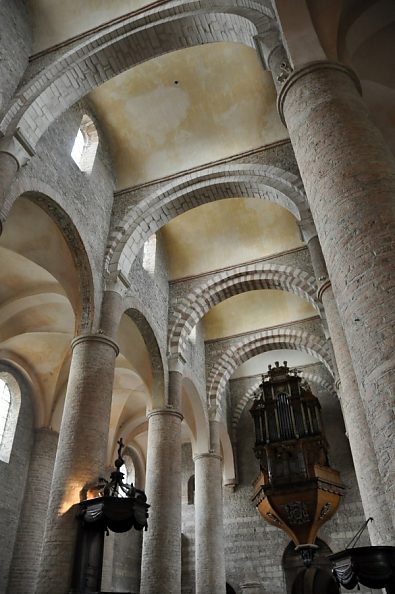

La nef et le bas-côté sud vus du bas-côté nord. Au fond de l'église, les fenêtres de part et d'autre de l'orgue donnent dans la chapelle Saint-Michel. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le grand narthex est divisé en trois vaisseaux. Ses piliers massifs soutiennent le poids de la chapelle Saint-Michel située au-dessus. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La très célèbre voûte en berceaux transversaux de Saint-Philibert et ses arcs à double rouleau et à deux couleurs. |

Croisillon sud et début du déambulatoire. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

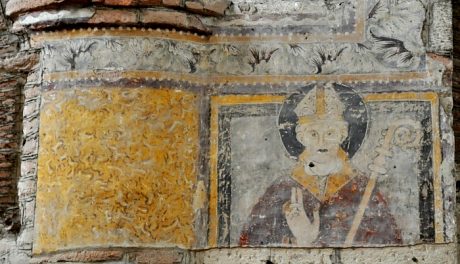

Fresque d'évêque sur le mur d'ouest de la nef (début du XIIIe siècle). |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bas-côté sud. Il se termine, au fond, sur la chapelle Saint-Michel, sa porte et ses fenêtres. Dans la partie gauche de la photo : la chapelle Notre-Dame la Brune. Chapelle gothique Notre-Dame la Brune et ses fresques ---»»» |

|

Notre-Dame la Brune Statue en bois de cèdre du XIIe siècle. En 1793, une habitante l'a cachée chez elle et ne l'a restituée que sous le Concordat. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le chœur de l'abbatiale Saint-Philibert. Le mobilier du chœur a été créé par l'artiste Goudji en 2000. Dans le médaillon, la colombe en argent qui domine l'autel (Goudji). |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Élévations romanes dans le sanctuaire. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le chœur et le croisillon sud du transept. L'orgue de chœur est un Cavaillé-Coll de 1864. |

Croisillon nord dans le transept La petite barrière que l'on voit en bas et au centre annonce l'entrée de la crypte. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

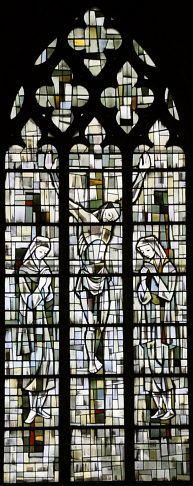

Chapelle des Berzé, fresque du Jugement Dernier après traitement informatique. «««--- Vitrail de 1956 : «La Sainte Famille». |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tableau dans la nef : «Présentation de Marie au Temple» Il y a très peu de tableaux exposés dans l'abbatiale Saint-Philibert. |

Chapelle gothique des «Âmes du Purgatoire». |

Tableau d'un ermite dans la nef. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Coupole de la croisée du transept et ses piliers romans (XIIe siècle). |

Les piliers et les ornementations de la coupole de la croisée du transept. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le déambulatoire et ses chapiteaux romans à feuillages variés. |

Déambulatoire, chapelle du curé d'Ars. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Déambulatoire Mosaïques de l'époque romane sur le sol. |

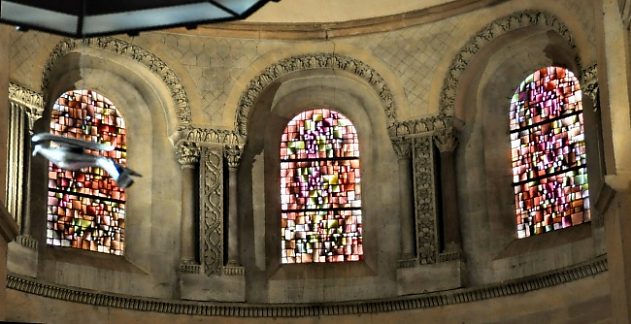

Vitrail moderne polychrome de l'abside |

La madone de Csurgó. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chapelle rayonnante dans le déambulatoire. |

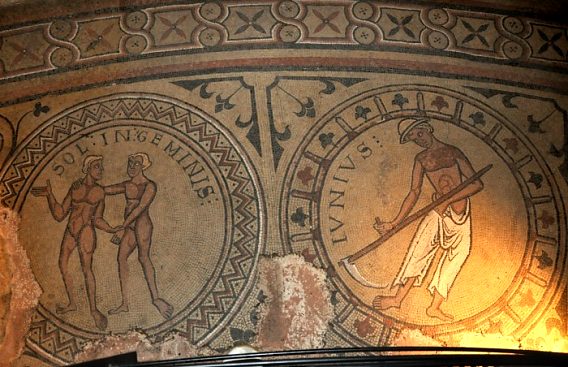

Déambulatoire. Mosaïques du zodiaque sur le sol (les gémeaux pour juin, le faucheur pour juillet). |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chapiteau dans la croisée du transept. |

Chapiteau dans la croisée du transept : Un damné est emmené par un démon. |

Chapiteau dans la croisée du transept. Le thème en est l'agriculture. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chapiteau avec feuilles dans le déambulatoire. |

Chapiteaux et frises dans l'abside. |

Chapiteau à feuilles et à fleurs dans le déambulatoire. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L'orgue de tribune de 1629

|

L'orgue de tribune, la partie gauche du haut du buffet |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L'orgue de tribune, sculpture d'angelots sur le bas du buffet. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Les angelots sur le retable. «««--- À GAUCHE, Hercule soutient le cul-de-lampe du buffet. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le chauffoir des moines a été aménagé en musée lapidaire. Les statues des deux saint patrons de l'église se dressaient jadis entre les fenêtres du clocher ---»»» À gauche, Philibert portant la crosse et bénissant. À droite, Valérien tenant le livre de la Parole et la palme du martyre. |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chauffoir. Exposition de chapiteaux sur un mur, dont certains représentent des têtes démoniaques. |

Ancien chapiteau. Saint Philibert et sa crosse ---»»» |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La chapelle Saint-Michel est située au-dessus du narthex. La partie centrale de la photo correspond à la façade ouest. Haute de 12,50 m, sa voûte est de forme longitudinale en plein cintre. Ce voûtement est l'un des plus anciens de Bourgogne. |

Bas-côté sud vu de la chapelle Saint-Michel. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sculpture d'un visage et de feuilles. |

Chapelle Saint-Michel. L'architecture de ses murs a défié les siècles. À gauche, au bas de la photo, se trouve une porte. Il faut imaginer un escalier descendant dans la nef. Une fenêtre permet d'admirer l'architecture des bas-côtés de l'église. |

Sculpture de bonhomme. La qualité des sculptures et de l'ornementation de la chapelle conduit les historiens à penser qu'une véritable liturgie de tradition carolingienne se déroulait en ces lieux. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vue de la nef et de l'orgue de tribune depuis le chœur. La chaire à prêcher, sur la gauche, date du XIXe siècle. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Documentation : «Tournus, abbaye Saint-Philibert», Éditions Gaud, en vente dans le narthex |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||