|

|

|

|

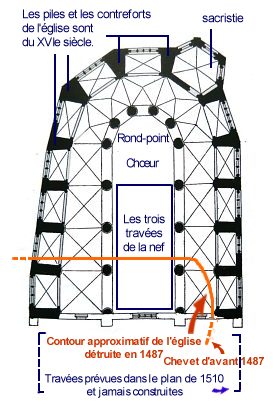

Plusieurs édifices ont précédé l'église

Saint-Bonnet actuelle. Le premier à être documenté date du XVe siècle.

Il était de petite superficie, mais possédait des contreforts extérieurs.

Le terrible incendie de 1487 l'a ravagé : il n'en subsistait guère

que le chevet et le clocher. Néanmoins, selon le Congrès archéologique

de 1931, grâce aux fonds fournis par les particuliers, on put poursuivre

la construction des chapelles. En 1511, les paroissiens de Saint-Bonnet

décidèrent d'agrandir leur église. Ils sollicitèrent le maître maçon

Guillaume Pelvoysin, connu, entre autres, pour sa participation

à la construction de la tour nord de la cathédrale

de Bourges, en 1508. Comme la fabrique venait d'acheter le terrain

où se situe le chevet actuel, Pelvoysin put proposer une grande

église avec nef, bas-côtés, chœur et déambulatoire.

La construction commença par le chevet. Quelques piles de la nef

suivirent (1533), puis la charpente et la couverture en 1539. Le

manque de ressources empêcha de continuer la construction. À l'extérieur

des bas-côtés, les contreforts soutenaient les parties hautes. Les

chapelles latérales ne firent leur apparition qu'au XVIe siècle,

financées par des particuliers. En 1806, le clocher, séparé de l'église,

s'écroula. Il fut remplacé par une tour de bois accolée à la façade.

Cette tour s'écroula en 1898. Les dernières travées de l'église

d'avant 1487 disparurent aussi (voir l'encadré).

Même si le manque de documents rend le passé de l'église Saint-Bonnet

peu clair, celle-ci reste un édifice attirant par son aspect extérieur

insolite. Le toit continu qui couvre ses chapelles latérales n'est

pas banal. Si vous arrivez de la gare, prenez quelques instants

pour entrer dans l'édifice. Vous admirerez son architecture gothique

assez simple et ses verrières

de la Renaissance, dont quelques-unes sont attribuées à Jean

Lécuyer.

|

|

La nef et le chœur de l'église Saint-Bonnet. |

L'église vue du côté sud.

Les contreforts, invisibles, sont «habillés» par les chapelles latérales.

L'arbre à droite cache la sacristie. |

Vue d'ensemble avec la façade occidentale.

Le clocher, à gauche, date du début du XXe siècle. |

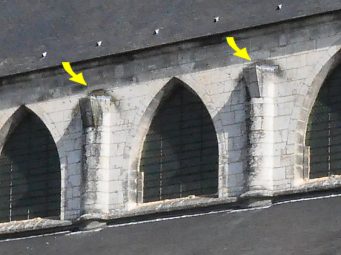

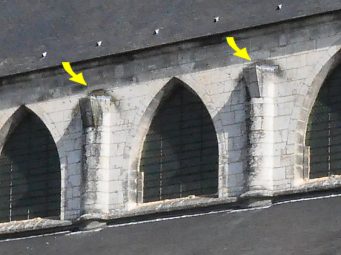

Points de démarrage des arcs-boutants

(jamais construits) sur l'élévation sud. |

|

Architecture

extérieure. Au sortir de la gare de Bourges, quand

on passe à côté de l'église Saint-Bonnet pour gagner le centre

ville, on a un peu l'impression qu'il manque un bout de l'édifice.

C'est soit un clocher qui devrait s'élever quelque part, soit

la longueur de la nef qui a été rognée.

Effectivement, l'histoire de Saint-Bonnet nous apprend qu'il

existait bien un clocher, séparé de l'église, mais il a été

abattu en 1806. Le clocher de bois accolé à la façade, bâti

pour le remplacer, fut, quant à lui, abattu en 1898. Le plan

de 1510 du maître maçon Guillaume Pelvoysin faisait

état d'une nef à six travées, plus une travée pour le chœur

et un rond-point à pans coupés entouré d'un déambulatoire.

Elle était bien plus grande que l'église qu'elle remplaçait

: le chevet de l'ancienne se situait, sur le plan,

au niveau de la quatrième chapelle de la nouvelle nef en partant

de la façade. On bâtit d'abord le chevet de la nouvelle église,

puis le gros œuvre des chapelles. En 1533, on en était à élever

quelques piles dans la nef. Puis on détruisit le chevet de

l'ancienne église afin de poursuivre l'ajout des travées vers

l'ouest. Dans l'article du Congrès archéologique tenu

à Bourges en 1931, on lit que, en 1534, on acheva les piles

de la nef (sans préciser d'ailleurs le nombre de travées)

et que, en 1539, la charpente et la couverture furent posées.

Cette même année, l'évêque d'Hébron, Pierre Ravelly, consacra

l'édifice. «Il n'était pas totalement terminé, mais les ressources

étaient venues à manquer, les difficultés apportées par la

présence d'une nappe d'eau souterraine ayant coûté fort cher»,

ajoute l'article.

L'historien François Deshoulières dans l'ouvrage Les églises

de France, département du Cher, tient en 1932 un langage

un peu différent. Pour lui, les travaux qui commencèrent en

1510, «ne purent malheureusement être achevés, car les trois

premières travées prévues ne furent même pas amorcées.» Il

ajoute dans une phrase assez absconse à propos du plan

(du XVIe siècle) reproduit ci-dessous : «Ce plan est

celui de l'église qui reste, mais encore en 1900, il fut rogné

dans ses deux premières travées, dont des travaux en cours

poursuivent la reconstruction, ainsi que celle de la façade.»

Voulait-on rajouter deux nouvelles travées à l'ouest et reconstruire

la façade?

Le Congrès archéologique écrit, quant à lui, en 1931,

à propos de la destruction en 1898 de la tour de bois qui

faisait état de clocher : «Avec elle, disparurent aussi, les

deux dernières travées de la nef et les chapelles Aignan Rousseau,

des Trépassés et de Saint-François.» Il aurait été bon de

préciser que ces éléments d'architecture étaient des ajouts

du XVe siècle à l'église ravagée par l'incendie de 1487. Dans

le même article, le paragraphe sur l'historique de l'église

se termine par cette phrase : «En 1913, sous la direction

des Monuments historiques, l'achèvement de l'église a été

repris et sera bientôt achevé [sic]», ce qui est stylistiquement

amusant, mais n'apporte pas d'information notable. Enfin,

la plaque extérieure de présentation de l'église nous apprend

que Saint-Bonnet a été reconstruite au XVIe siècle et qu'elle

«ne sera achevée qu'au début du XXe siècle (façade occidentale

et clocher).»

De toutes ces informations partielles, éparses et plus ou

moins contradictoires, on conclut qu'il y a peut-être eu,

vers la fin du XIXe siècle, la volonté d'ajouter, à l'ouest,

les travées prévues par Guillaume Pelvoysin en 1510. Mais

la destruction en 1898 de la tour de bois accolée à la façade

fut suivie de l'abandon de cet ajout (pour des raisons non

précisées par les historiens). On se contenta d'édifier une

nouvelle façade et un clocher massif sur le côté nord. À propos

de cette façade, l'article du Congrès archéologique

écrit qu'un violent ouragan détruisit, en 1631, la façade

en place et qu'on la rebâtit en pierre dans un style néo-grec.

Pourquoi la façade a-t-elle été reconstruite au début du XXe

siècle? Mystère. Quand on passe au crible les documents disponibles

sur l'histoire d'un bâtiment ancien, on bute parfois sur une

incompréhension insurmontable...

Revenons à Guillaume Pelvoysin. Vers 1510, quand les paroissiens

s'adressèrent à lui pour agrandir leur église, il décida d'inclure

des arcs-boutants dans son plan pour contrebuter les voûtes

de la nef. Ces éléments typiques de l'art gothique n'ont jamais

été construits. On en voit d'ailleurs très bien les points

de démarrage sur le deuxième niveau de l'élévation (photo

ci-dessus à gauche). En revanche, les contreforts (qui servent

à stabiliser la voûte) sont bien là, mais on ne peut pas les

apercevoir de l'extérieur parce que des chapelles latérales

ont été bâties aux XVIe et XVIIe siècles dans les intervalles

qui les séparaient. Le financement en a été assuré par des

particuliers, ainsi que celui du mobilier. À part la sacristie

(cachée par l'arbre dans la photo ci-dessus à gauche), toutes

ces chapelles ont une même hauteur : celle des bas-côtés.

Cette uniformité a permis de les couvrir d'un toit continu.

Sources : 1) Congrès archéologique

de France, session tenue à Bourges, 1931, article sur

l'église Saint-Bonnet par MM Albert Gandilhon et Robert Gauchery

; 2) Les églises de France, département du Cher par

François Deshoulières, 1932.

|

|

La façade de l'église Saint-Bonnet

(reconstruite partiellement au début du XXe siècle ?) |

|

|

L'élévation sud dans la nef. |

Amorce d'ogive non réalisée

(second niveau de l'élévation). |

|

Architecture

interne. Avec ses gros piliers monocylindriques

sans chapiteau, elle paraît assez frustre. Photo ci-contre

: on voit que le maître maçon Guillaume Pelvoisin avait

prévu une voûte d'ogives pour couvrir la nef, mais elle

n'a jamais été construite. La légère saillie en aronde

qui marque la prolongation des piles sur le mur se termine

en chapeau au-dessus des fenêtres hautes. Bien que simple,

ce dessin architectural est assez élégant.

En 1932, l'historien François Deshoulières écrit : «(...)

le plafond de bois qui recouvre la nef, le chœur et

le rond-point, a succédé à un plancher primitif.» Depuis

lors, les Monuments historiques ont dû passer un badigeon

blanc sur ce plancher puisque la couverture de la nef

est d'une blancheur qui ne laisse malheureusement aucune

place aux contrastes chromatiques.

L'autre point caractéristique de l'architecture interne

réside dans la dissymétrie entre les côtés nord et sud

(voir plan

ci-dessus) qui ne sont pas parallèles. En partant du

déambulatoire, le bas-côté nord va en s'évasant vers

l'avant-nef. Ceci afin de se raccorder à ce qui restait

de l'ancienne église. Ayant dessiné, pour les piliers

de la nef, une disposition en rectangle, le maître maçon

a dû concevoir des chapelles de profondeur inégale.

À l'avant-nef, on a 2,10 mètres pour la chapelle latérale

sud et 3 mètres au nord.

Sources : 1) Congrès

archéologique de France, session tenue à Bourges,

1931, article sur l'église Saint-Bonnet par MM Albert

Gandilhon et Robert Gauchery ; 2) Les églises de

France, département du Cher par François Deshoulières,

1932.

|

|

|

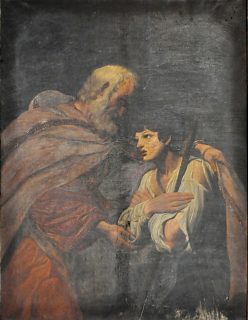

«Les Adieux

de saint Pierre et de saint Paul»

de Jean Boucher, 1630.

Pierre est sur le point d'être cloué

sur la croix, tandis que Paul s'apprête

«««--- à être décapité. |

|

|

Jean

Boucher naît à Bourges

en 1568. Il fait trois voyages en Italie entre

1600 et 1625. À Bourges, son atelier se situe

dans le pilier butant de la tour sud de la cathédrale.

Il fut un des maîtres de Pierre Mignard. Après

son décès en 1633, il est enterré dans une chapelle

de l'église Saint-Bonnet.

L'église possède quatre tableaux de ce peintre.

Trois sont présentés dans cette page : les Adieux

de saint Pierre et de saint Paul (ci-contre) ;

saint

André ; l'Éducation

de la Vierge. Au Saint André, il faut ajouter

un Saint Pierre, qui sont tous deux les anciens

éléments d'un retable. On dénote aisément dans

le style de Jean Boucher une certaine platitude

due à un manque de relief évident, bien que le

beau tableau de l'Éducation

de la Vierge semble un peu plus soutenu au

niveau des contrastes. À Bourges,

le musée du Berry possède d'autres œuvres de ce

peintre qui a fait la fierté de la ville.

Source : panneau

dans l'église.

|

|

|

Suite de chapelles dans le bas-côté nord. |

Chapelle latérale sud dédiée à Saint-Claude

avec le vitrail sur la vie de saint Claude

réalisé par Jean Lécuyer (vers 1544). |

|

«Vierge à l'Enfant

avec saint Georges,

saint Pierre de Vérone, saint Sébastien

et saint Géminien» ---»»»

XVIIe siècle, copie d'un tableau du Guerchin. |

|

|

|

|

Les

vitraux anciens. Même si son architecture

interne et externe n'attire pas vraiment, l'église Saint-Bonnet

possède quelques vitraux des XVe et XVIe siècle qui

méritent la visite. Ils sont situés dans les chapelles

qui ont été élevées entre les contreforts à partir du

XVIe siècle. Et tous ont été restaurés en 1950 par l'atelier

Lorin. Quatre d'entre eux sont du XVIe siècle. L'un

est de Jean Lécuyer de façon certaine (selon

le Corpus Vitrearum, une inscription l'atteste).

Il illustre la vie de saint Claude (voir ci-dessous).

Deux autres vitraux sont seulement attribués

à Jean Lécuyer (par comparaison de style) : la Résurrection

et la Vie

de saint Jean l'Évangéliste. Le quatrième vitrail

du XVIe siècle suit la mode de l'époque qui consistait,

pour un donateur, à faire présenter à la Vierge les

membres de sa famille par leurs saints patrons. Il en

est ainsi de la famille

Ragueau dans un vitrail offert par Jeanne Ragueau,

veuve de Denis Yon (1533) et de la nombreuse famille

Lallemant dans un vitrail de 1480, dont l'auteur

est inconnu.

Enfin, notons la présence, dans une chapelle nord, et

depuis 1994 seulement, des fragments d'une Assomption,

datée de 1480. Ces fragments étaient jusque-là déposés

dans la crypte de la cathédrale.

Ils sont donnés dans la dernière partie de cette page.

En 1939, les vitraux ont été déposés.

Source : Corpus Vitrearum,

Les vitraux du Centre et des Pays de la Loire, éditions

du CNRS, 1981.

|

|

Peinture murale représentant un saint moine.

XIXe siècle. |

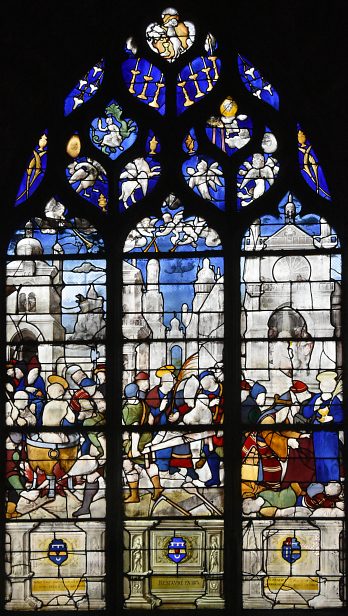

| BAIE 2 :

VITRAIL DE LA VIE DE SAINT CLAUDE (1544) |

|

|

|

Groupe de Notre-Dame de la Salette

dû au sculpteur berruyer Jules Dumoutet, XIXe siècle.

Chapelle latérale nord, dite de Jean Boucher. |

«««--- Baie 2

: Vie de saint Claude par Jean Lécuyer, 1544

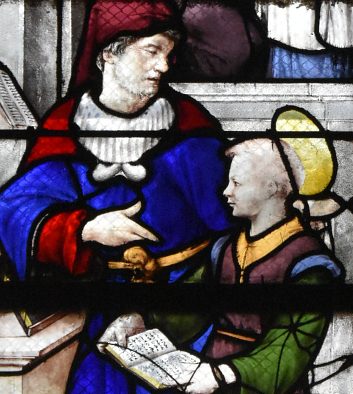

1) Enfant, il apprend à lire, puis rentre dans un monastère

;

2) Il est intrônisé saint archevêque de Besançon ;

3) Retour du saint au monastère de Saint-Oyend ;

4) Mort de saint Claude.

Dans les ajours du tympan : les instruments de la Passion.

|

|

|

Baie 2, registres centraux : Vie de saint Claude dans le vitrail

de Jean Lécuyer, 1544.

Éducation du saint ; Claude est intrônisé archevêque de Besançon

; Retour du saint au monastère de Saint-Oyend ; Mort du saint. |

«Marie-Madeleine pleurant le Christ mort»

Copie faite au XXe siècle d'un tableau de Jean Boucher daté

de 1630. |

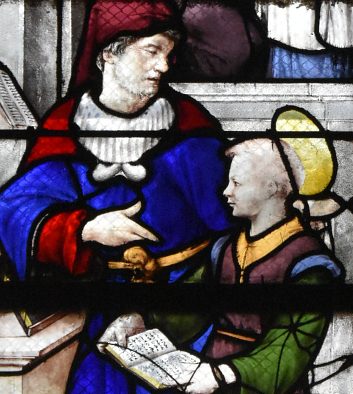

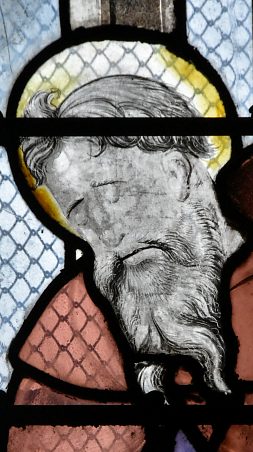

L'Éducation de saint

Claude ---»»»

Détail du vitrail de la Vie de saint Claude par Jean Lécuyer,

1544. |

|

|

|

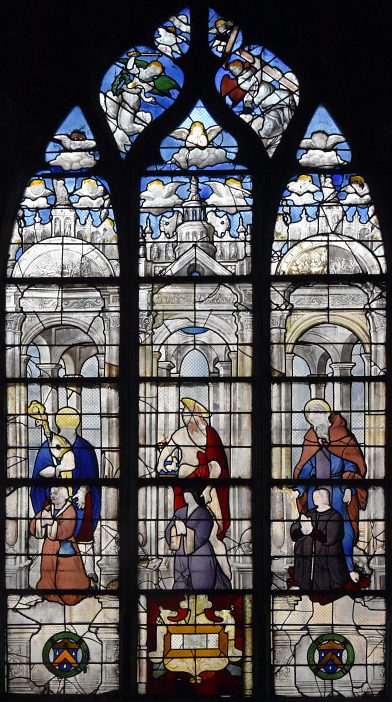

BAIE 4 :

VITRAIL DE LA VIE DE SAINT JEAN L'ÉVANGÉLISTE (1533) |

|

Bas-côté sud : chapelle Saint-Claude et chapelle du Saint-Sacrement.

Ces deux chapelles sont éclairées chacune par un vitrail Renaissance.

|

Saint André

par Jean Boucher.

Premier quart du XVIIe siècle. |

|

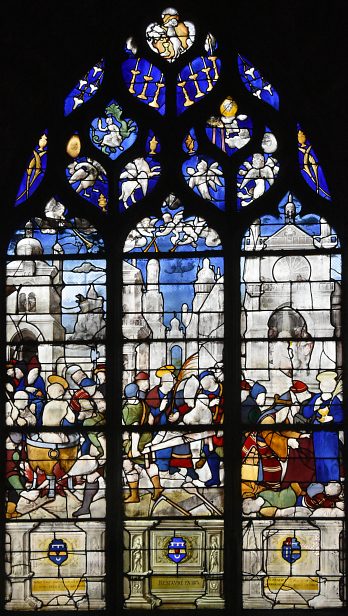

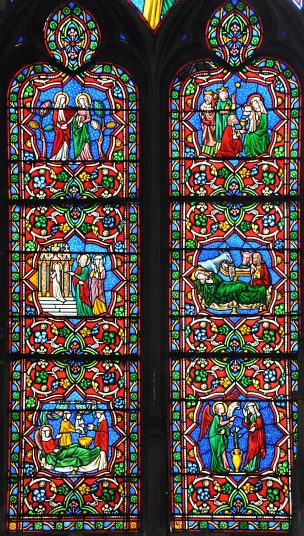

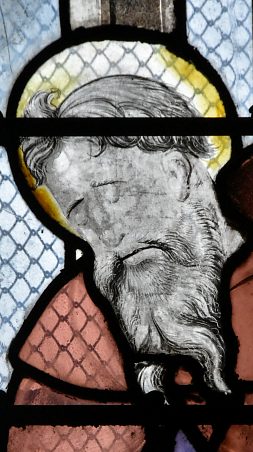

Vitrail

de saint Jean l'Évangéliste. Ce très beau

vitrail, donné ci-contre, se trouve dans la chapelle

du Saint-Sacrement. Attribué à Jean Lécuyer,

daté de 1544 et peu restauré, il a été offert par la

famille Chaumeau, fondatrice de la chapelle. Le vitrail

illustre des scènes de la vie de saint Jean : à gauche,

supplice à la Porte Latine (le saint est plongé dans

une marmite d'huile bouillante) ; au centre, résurrection

de la Drusienne à Éphèse ; à droite, l'épreuve de la

coupe empoisonnée (voir les peintures murales sur les

mêmes thèmes à l'église Saint-Sauveur

de Saint-Macaire en Gironde et les explications qui

y sont apportées). On remarquera l'importance de l'encadrement

d'architecture et les armes des donateurs dans la partie

basse. On donne ci-dessous des détails de l'architecture

en grisaille.

Source : Corpus Vitrearum,

Les vitraux du Centre et des Pays de la Loire, éditions

du CNRS, 1981.

|

|

|

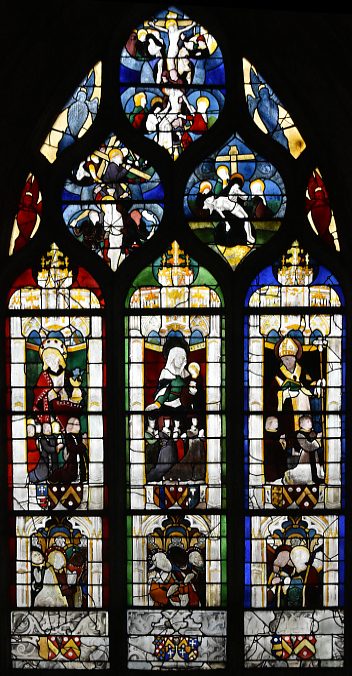

Baie 4 : Vie de saint Jean l'Évangéliste.

Vitrail attribué à Jean Lécuyer, 1533.

Chapelle du Saint-Sacrement

Vitrail peu restauré. |

Baie 4, registres centraux de la vie de saint Jean l'Évangéliste.

Vitrail attribué à Jean Lécuyer, 1533.

À gauche, supplice à la Porte Latine (le saint est plongé dans une

marmite d'huile bouillante) ;

au centre, résurrection de la Drusienne à Éphèse ; à droite, l'épreuve

de la coupe empoisonnée.

(Voir les peintures murales sur les mêmes thèmes à l'église Saint-Sauveur

de Saint-Macaire en Gironde) .

Le vitrail de la baie 4 est remarquable par la riche architecture

de l'arrière-plan peuplée de petits personnages en grisaille. |

Un homme regarde à sa fenêtre le supplice

de saint Jean dans la marmite d'huile bouillante. |

Architecture au second plan

statues dans leurs niches. |

À Éphèse, un homme observe la

résurrection de la Drusienne. |

L'un des condamnés, qui a bu à la coupe empoisonnée,

git mort à terre (la tête a été redressée pour

mieux apprécier le travail à la grisaille). |

|

| CI-DESSUS : QUATRE

EXEMPLES DU TRAVAIL À LA GRISAILLE DANS LA BAIE 4 (VITRAIL ATTRIBUÉ

À JEAN LÉCUYER, 1533) |

|

Retable du Calvaire (avec la Vierge et saint Jean) entouré des onze

apôtres

auxquels on a rajouté un évêque sur la droite.

XVe siècle, restauré au XIXe (chapelle Saint-Jean). |

Plaque sur un bas-côté relatant un billet notarié

à propos d'un droit de passage dans une cour, 1742. |

|

Un règlement

notarié affiché dans la nef.

Jusqu'au XIXe siècle, une église est un centre de vie sociale.

Au prône, le curé a pour mission d'adresser la bonne Parole,

mais aussi de donner des informations tout à fait profanes.

Quand il s'agissait d'un règlement de justice, le chapitre

pouvait aller encore plus loin et afficher la décision dans

un bas-côté (surtout quand la justice épiscopale était concernée).

On donne ci-contre un intéressant texte, gravé dans la pierre,

relatant une décision de 1742 sur un droit de passage dans

une cour (propriété de l'abbaye Saint-Laurent, tout à côté

de Saint-Bonnet), au bénéfice de l'église. On lit :

PAR DEVANT [.] NOTAIRE CE 15 MAY 1742 A ESTE PASSE L'ACTE

DE DEPOST D'UN [.] BILLET DE Mme LABBESSE DE St LAURENT DU

14 X 1741 PAR LEQUEL NOUS AVONS DROIT DE PASSER ET REPASSER

DANS SA COUR ET CE A DILIGENCE DES SIEURS MICHEL BONNARDEL

ET PIERRE TURQUET PROCUREURS FABRICIENS DE CEANS. Pour aboutir

au dépôt chez un notaire et à l'affichage de la décision dans

la nef, il est probable que madame l'abbesse de Saint-Laurent

n'était pas d'accord !

|

|

| BAIE 6 : VITRAIL

DE LA FAMILLE RAGUEAU (vers 1553) |

|

Baie 6 : la famille Ragueau présentée par trois saints, vers

1533.

Vitrail offert par Jeanne Ragueau, veuve de Denis Yon.

À gauche, Denis Yon présenté par saint Denis ; au centre, Jeanne Ragueau

présentée

par saint Jean-Baptiste ; à droite, leur fils Antoine présenté par

saint Antoine. |

Retable du Calvaire, détail.

La Vierge, saint Jean et Marie-Madeleine au pied de la croix

sont entourés des onze apôtres.

XVe siècle, restauré au XIXe (chapelle Saint-Jean). |

«La Vierge donnant le scapulaire à saint Simon Stock»

Huile sur toile, XVIIe siècle, auteur inconnu.

|

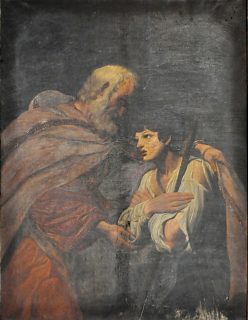

«L'Enfant prodigue»

Auteur inconnu

XVIIIe siècle (?) |

|

Scènes mythologiques développées dans l'architecture de la baie

6.

Vitrail de la famille Ragueau, vers 1533. |

Saint Antoine présentant le fils Antoine Yon.

Vitrail de la famille Ragueau, vers 1533. |

|

| BAIE 5 : VITRAIL

DE LA FAMILLE LALLEMANT (vers 1480 et vers 1550) |

|

Monument commémoratif de la fondation.

de la chapelle des Fonts par le peintre Jean Boucher. |

|

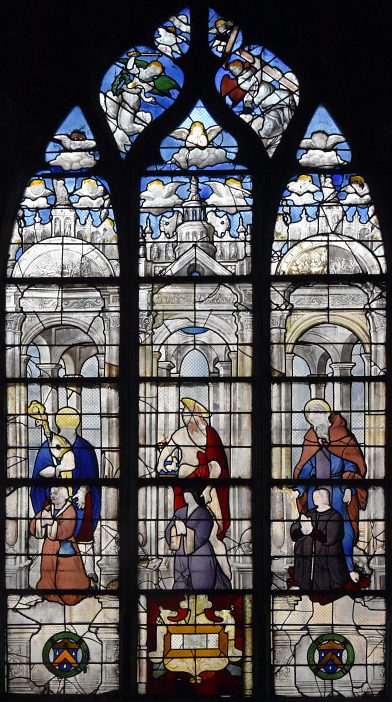

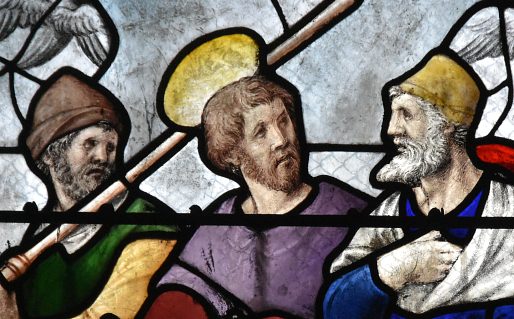

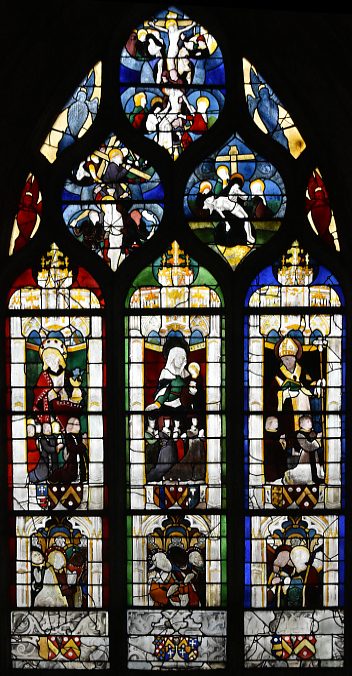

Baie

5 : vitrail de la famille Lallemant.

Ce vitrail, reconstitué au XVIe siècle, regroupe

des panneaux de verrières présentes dans l'église

d'avant l'incendie de 1487. Vers 1550, on y a

ajouté les armes de la famille Lallemant dans

le soubassement .

Au registre du haut, les membres de la famille

Lallemant sont présentés par saint Jean l'Évangéliste,

sainte Anne et saint Guillaume (vers 1480). Il

existait une quatrième lancette qui est perdue.

Au registre médian, on voit trois groupes de trois

apôtres (vers 1480) qui accompagnaient une Assomption

qui a eté déposée. Le tympan est daté du XVe siècle

et illustre des scènes de la Passion. Les séraphins

dans les écoinçons sont du XVIe siècle.

Source : Corpus

Vitrearum, Les

vitraux du Centre et des Pays de la Loire, éditions

du CNRS, 1981.

|

|

|

«L'Éducation de la Vierge»

Jean Boucher, 1616. |

Sainte Anne présentant les femmes de la famille Lallemant.

Détail de la baie 5. Vers 1480. |

Saint Guillaume présentant deux hommes de la

famille Lallemant. Détail de la baie 5. Vers 1480. |

|

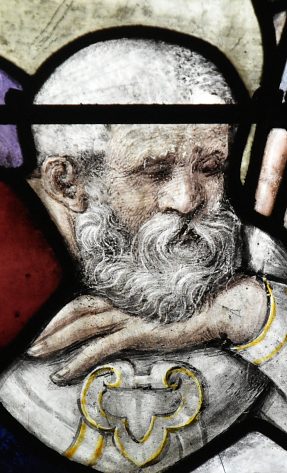

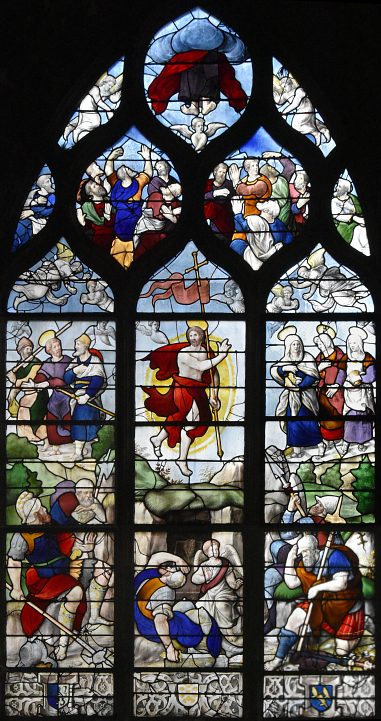

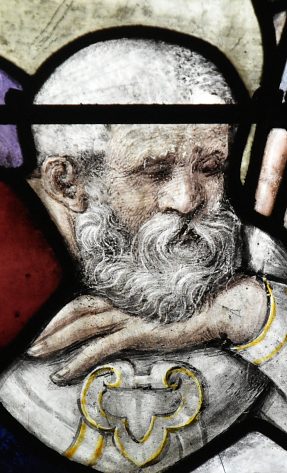

Vitrail

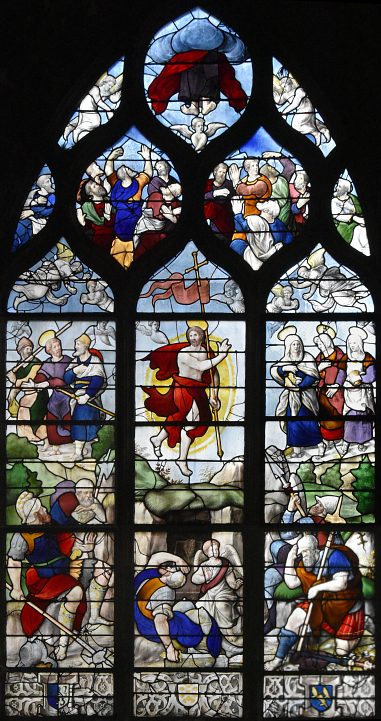

de la Résurrection. Il est daté de 1551 et

c'est l'un des plus beaux de l'église (peut-être parce

qu'on y a porté de nombreuses restaurations). Comme

pour le vitrail

de saint Jean l'Évangéliste, il est seulement attribué

à Jean Lécuyer (son nom ne figurant pas sur les

panneaux, l'attribution n'est pas formelle). L'image

principale illustre la Résurrection du Christ. Dans

le registre du bas, les soldats romains dorment ou sont

surpris par le miracle. Au-dessus, le Christ ressuscité

est entouré métaphoriquement, à droite par les Saintes

Femmes au Tombeau, à gauche par les pèlerins d'Emmaüs.

Le soubassement architectural porte les armes des donateurs,

en l'occurrence Claude Fauconnier.

Le tympan illustre l'Ascension. On remarquera le côté

très pittoresque de la scène de l'ajour supérieur :

le Christ disparaissant dans un nuage, l'artiste n'a

représenté que ses jambes (cachées par sa tunique) et

ses pieds nus.

Source : Corpus Vitrearum,

Les vitraux du Centre et des Pays de la Loire, éditions

du CNRS, 1981.

|

|

|

Baie 5 : vitrail de la famille Lallemant.

Vers 1480. Le soubassement avec les armoiries est daté des années

1550. |

Chapelle latérale sud avec le vitrail de la famille Ragueau

XVIe siècle. |

«L'Éducation de la Vierge» de Jean Boucher, 1616.

Détail : Sainte Anne et Marie. |

|

|

Deux des femmes présentées par sainte Anne.

Détail de la baie 5, vitrail de la famille Lallemant.

Vers 1480. |

Vierge de pitié au tympan.

Détail de la baie 5, vitrail de la famille Lallemant.

Vers 1480. |

«««--- Saint Jean l'évangéliste

présentant des hommes de la famille Lallemant.

Détail de la baie 5. Vers 1480. |

|

|

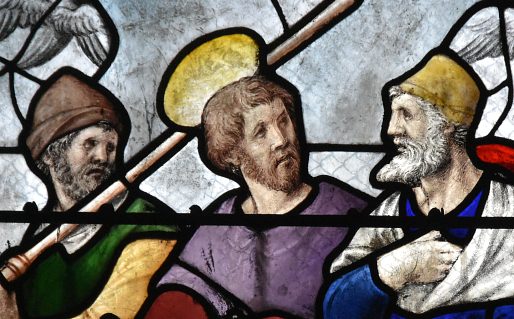

Baie 5, détail : trois groupes de trois apôtres qui accompagnaient

une Assomption déposée (vers 1480).

Le soubassement avec le décor Renaissance est aux armes de la famille

Lallemant. Vers 1550. |

| BAIE 7 : VITRAIL

DE LA RÉSURRECTION (1551) |

|

Baie 7 : LA RÉSURRECTION

Vitrail attribué à Jean Lécuyer, (vers 1551).

Vitrail assez fortement restauré. |

Le déambulatoire avec la chapelle axiale sur la droite. |

Baie 7, détail : un soldat. |

Baie 7, détail : la Résurrection, détail : les pèlerins

d'Emmaüs. |

|

Un soldat endormi devant le tombeau.

Vitrail de la Résurrection attribué à Jean Lécuyer, 1551. |

Une Sainte Femme au tombeau.

Vitrail de la Résurrection attribué à Jean Lécuyer, 1551. |

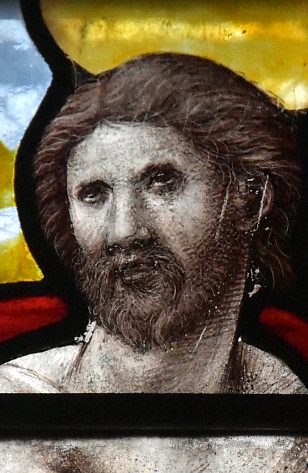

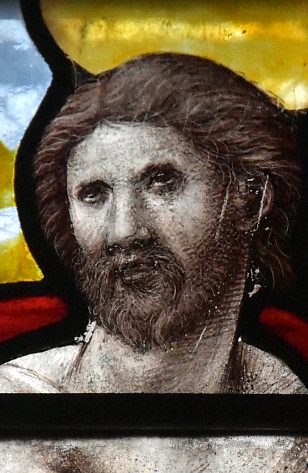

Le Christ ressuscité.

Vitrail de la Résurrection attribué à Jean Lécuyer, 1551. |

|

| CI-DESSUS : TROIS

EXEMPLES DU TRAVAIL À LA GRISAILLE DANS LA BAIE 7 (VITRAIL ATTRIBUÉ

À JEAN LÉCUYER, vers 1551) |

|

Baie 7 : Vitrail de la Résurrection.

Registre inférieur : les soldats romains devant le tombeau.

Jean Lécuyer, vers 1551. |

| LE CHŒUR DE L'ÉGLISE

SAINT-BONNET |

|

|

|

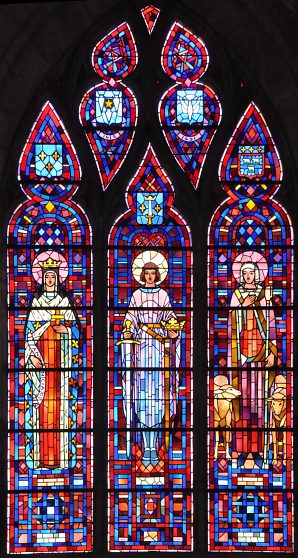

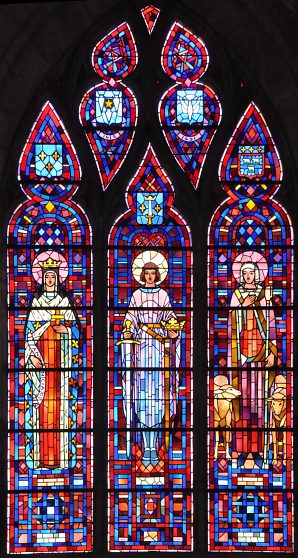

Baie 9 : «Sainte Jeanne de France, sainte Jeanne d'Arc

et sainte Solange», vitrail de Louzier, 1934. |

Baie 11, détail : la Vierge entourée de cinq séraphins.

Partie d'une Assomption, vers 1480. |

|

La nef vue de derrière l'autel. |

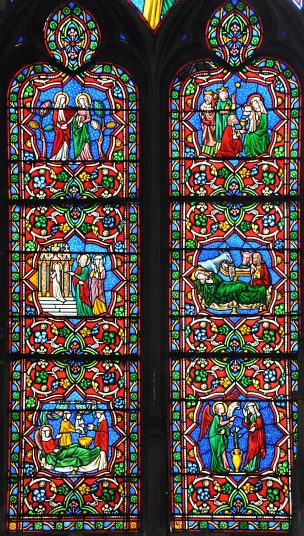

Vitrail de 1853 illustrant des épisodes de la Vie de la Vierge.

Atelier Alfred Gérente (chapelle axiale). |

Baie 11, détail : partie d'une Assomption,

anges musiciens. |

|

Documentation : «Congrès archéologique de France,

session tenue à Bourges, 1931», article sur l'église Saint-Bonnet

par MM Albert Gandilhon et Robert Gauchery

+ «Les églises de France, département du Cher» par François Deshoulières,

1932

+ «Corpus Vitrearum, Les vitraux du Centre et des Pays de la Loire»,

éditions du CNRS, 1981

+ divers panneaux présents dans l'église. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|