|

|

|

|

On sait peu de choses sur les édifices

qui ont précédé la cathédrale Saint-Étienne.

Le légendaire saint

Ursin aurait établi un sanctuaire, au début de

notre ère, à l'emplacement du monument actuel. Un

autre aurait été construit par saint Pallais. Néanmoins,

une chose est sûre : au VIIe siècle, il existait bien

à Bourges

une cathédrale voisine des remparts. Et l'on a retrouvé

des vestiges d'une cathédrale du XIe siècle. Toujours

est-il que, vers la fin du XIIe, le chapitre veut lancer la construction

d'un nouvel édifice plus vaste que la cathédrale romane

dont il dispose. Celui-ci débordera l'ancien à l'est

et à l'ouest. À l'est, la déclivité

du terrain conduit à bâtir une église

basse (vers 1194-1195) sur laquelle reposera le futur chœur.

L'archevêque, Henri de Sully, va donner 500 livres

tournois pour la construction. Après le chœur, la nef

suivra, puis la façade occidentale (vers 1250). L'architecte

du chantier est inconnu, mais sa compétence, voire son génie,

sont certains. Il restera dans l'Histoire sous le nom de maître

de Bourges.

L'édifice, sans transept ni cloisonnement, privilégie

l'unité d'ensemble et le volume. Le maître de Bourges

révolutionne l'art de l'élévation : il supprime

les tribunes, implante un circuit d'arcades démesurées

(19 mètres de haut) de l'avant-nef jusqu'à l'abside

et assure l'équilibre de l'ensemble par des arcs-boutants

idoines. On en tire l'impression que l'élévation de

la nef possède cinq niveaux. Cette prouesse technique et

artistique ne sera reprise nulle part ailleurs. La cathédrale

est enfin consacrée le 13 mai 1324. Elle possède déjà

une magnifique galerie de vitraux dans son déambulatoire.

Dans un monument de cette taille (117 mètres de long), les

périls sont permanents : un énorme «pilier butant»

est bâti au XIVe siècle pour contrebuter la tour sud

qui menace de s'écrouler. La tour nord s'écroulera

en 1506 (dégradant les deux portails nord de la façade

ouest). Tout sera reconstruit au début du XVIe siècle

et les maçons laisseront à la postérité

la tour de beurre.

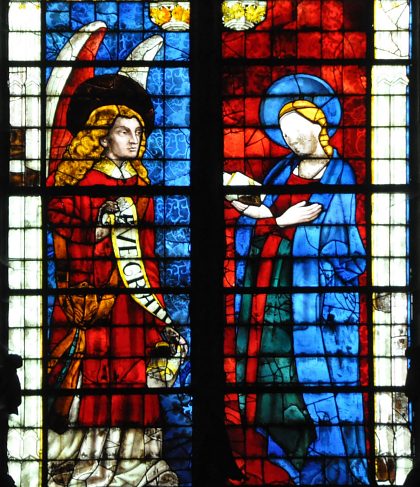

Aux XVe et XVIe siècles, à la suite de donations (dont

celle de Jacques Cœur), les chapelles latérales viennent

évider les murs droits au nord et au sud. De beaux vitraux,

dont l'Annonciation

(XVe siècle) et la présentation

des Tullier (XVIe) les illuminent. En 1562 , les huguenots saccagent

les portails. Au XVIIIe siècle, ce sont les chanoines eux-mêmes

qui se chargent des dégradations : démolition du jubé

du XIIIe ; suppression du maître-autel (qui datait de 1526) ;

suppression de dix-huit lancettes des verrières du XIIIe

siècle représentant des saints évêques

de Bourges.

Stalles et tapisseries disparaissent aussi. Le mobilier et l'aspect

intérieur du chœur sont mis à la mode. À

son tour, la Révolution va tout saccager. Le mobilier disparaît,

vendu ou volé. La cathédrale devient temple de la

Raison.

Le XIXe siècle fut celui des restaurations. Parfois pas très

heureuses quand elles portent sur des verrières du XIIIe

siècle ou des petites sculptures des portails, elles deviennent

rigoureuses quand elles sont menées par l'architecte Bœswillwald

de 1882 à 1890, selon un principe impérieux : refaire

et restaurer le gros œuvre tel qu'on le trouve.

La cathédrale Saint-Étienne de Bourges

est un monument incontournable parmi les grands édifices

français. Ceci pour deux merveilles : les portails et les

vitraux (qui offrent un historique de l'art du vitrail du XIIIe

au XVIIe siècle). Incontournable aussi pour la nef et son

élévation, unique au monde. On peut rajouter un quatrième

point qui enchante bien des visiteurs : l'atmosphère de féerie

qui règne dans le déambulatoire grâce aux 25

grandes verrières du XIIIe siècle. Pour les passionnés

d'art sacré, déambuler dans le déambulatoire

de la cathédrale de Bourges

est un incontournable.

|

|

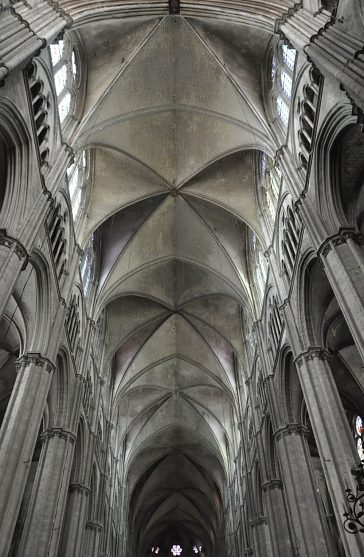

Un édifice de 117 mètres de long et une nef haute de

36 mètres sous clé attend le visiteur

à son entrée dans la cathédrale. Les piliers

de 19 mètres de haut accentuent encore l'élévation. |

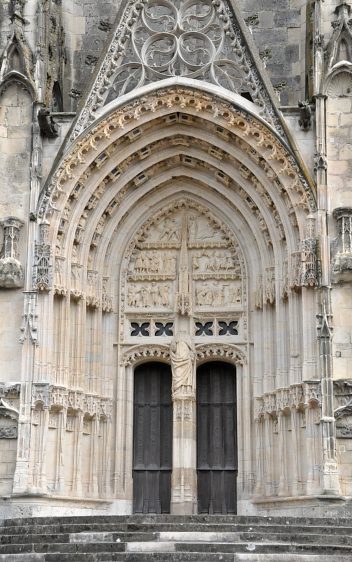

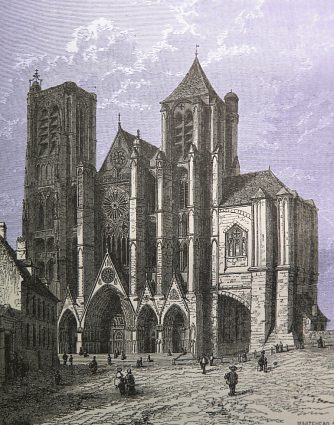

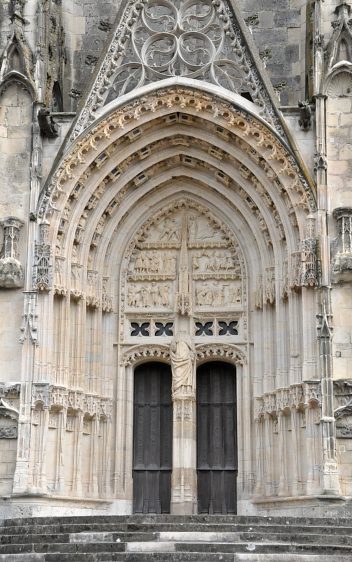

La façade occidentale date du début du XIIIe siècle. |

Le «pilier butant» est indispensable pour que la tour

sud

ne s'écroule pas. Sa construction date

de la fin du XIVe siècle ou du début du XVe.

Depuis la tour nord (ou tour de beurre)

jusqu'au pilier butant inclus, la distance est de 73 mètres.

|

Les jardins de la cathédrale donnent

une très jolie vue sur le chevet.

Les arcs-boutants du chevet ont été

restaurés dans les années 1820. |

Le côté sud de la cathédrale et le portail

sud. |

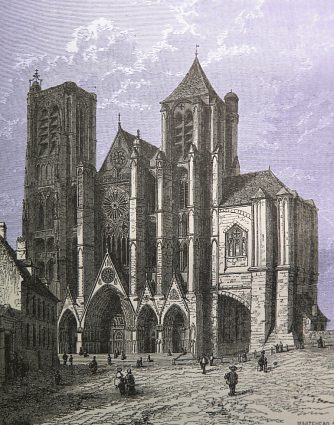

Dessin du XIXe siècle de la cathédrale de Bourges.

Sur la gauche, la «tour de beurre». À droite,

le «pilier butant». |

|

La

tour de beurre, bâtie au début

du XVIe siècle (sur la gauche du dessin ci-contre)

doit son nom au financement de sa construction. Celui-ci

a été assuré par les «taxes»

versées par les fidèles pour pouvoir manger

du beurre pendant le carême. Le visiteur peut

monter à son sommet.

|

|

|

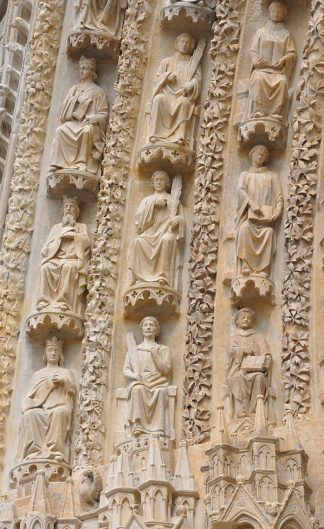

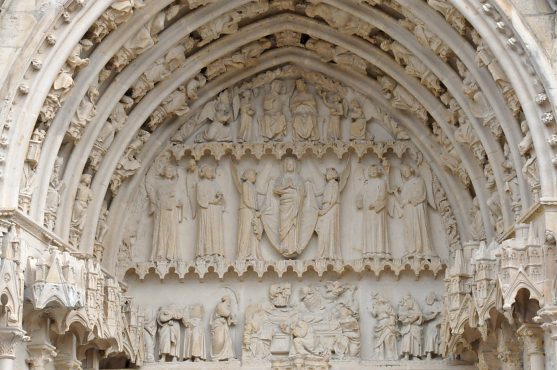

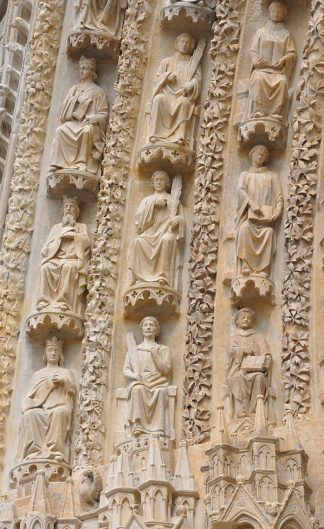

Les cinq portails de la façade occidentale constituent l'une

des merveilles de la cathédrale (avec les vitraux et l'élévation

de la nef).

Les portails du Jugement dernier, de Saint-Étienne et de Saint-Ursin

sont du début du XIIIe siècle (avec restauration de

nombreuses statues au XIXe).

Les portails de la Vierge et de Saint-Guillaume ont été

rebâtis au XVIe siècle après l'écroulement

de la tour nord en 1506. |

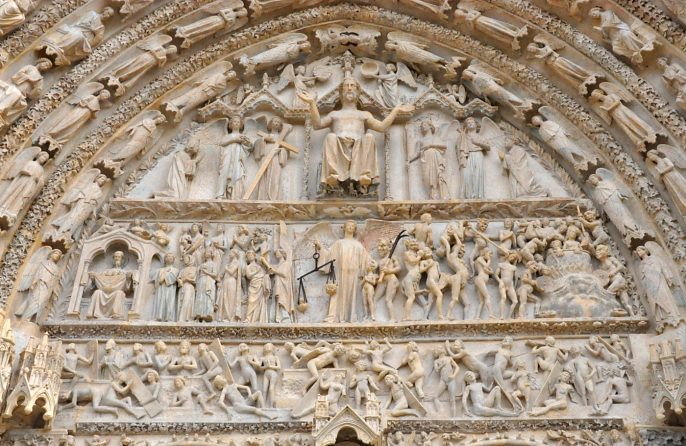

| LE PORTAIL OCCIDENTAL DU JUGEMENT DERNIER |

|

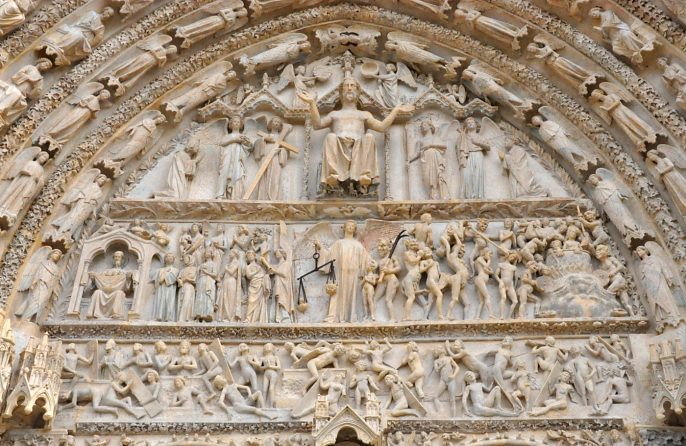

Le tympan du Jugement dernier est une merveille. Il est daté

des années 1240-1250.

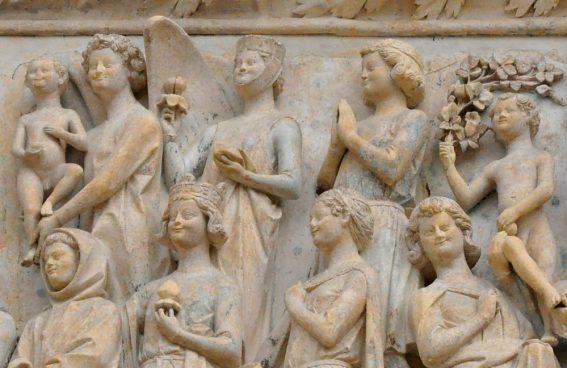

On reconnaît, en bas, la Résurrection des morts ; au-dessus,

le Jugement des âmes qui sont séparées en élus

et damnés.

Tout en haut, le Christ-Juge, sur son trône, est entouré

d'anges portant les instruments de la Passion.

|

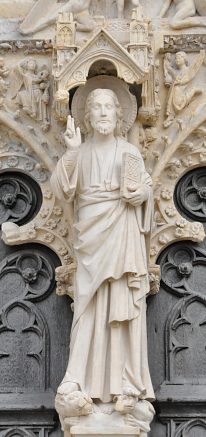

La statue du Sacré-Cœur

au centre du portail du Jugement dernier

(Sculpteur Caudron, années 1840). |

|

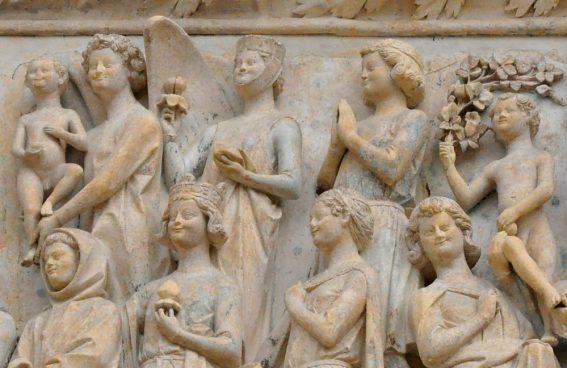

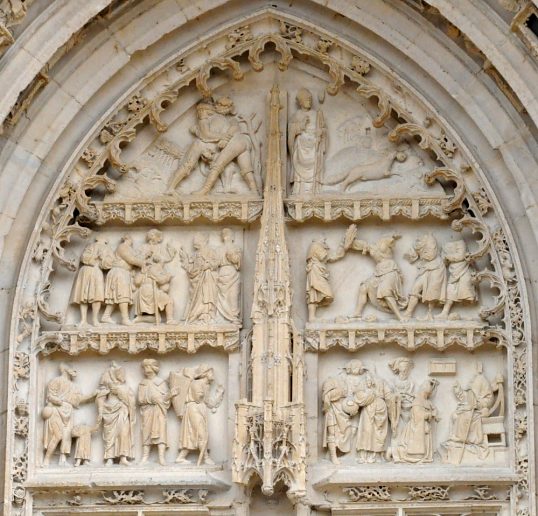

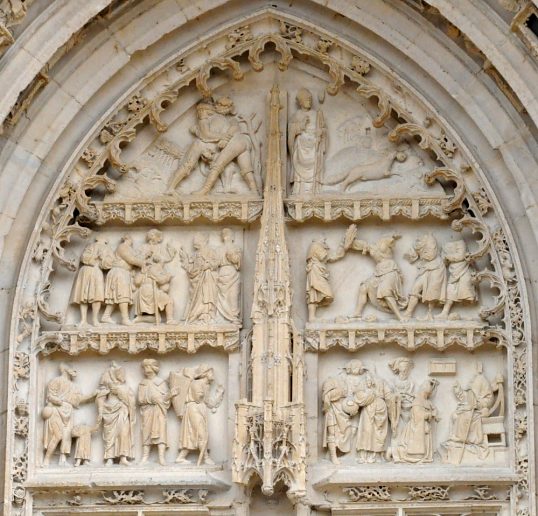

Le

portail du Jugement dernier (1240-1250) (1/2)

Le portail présente un large tympan à

trois niveaux entouré de voussures accueillant

la Cour céleste. Cette Cour se répartit

en six rangs de figurines où se succèdent

chérubins et séraphins, anges et archanges,

saints de l'Ancien Testament, puis autres saints et

saintes.

Le tympan propose l'iconographie traditionnelle du Jugement

dernier : la Résurrection des morts, le Pèsement

des âmes et le Christ-roi entouré d'anges.

Les deux premières scènes sont très

vivantes, notamment le Pèsement des âmes

où l'on retrouve l'opposition entre élus

et damnés. Les élus, qui affichent des

mines réjouies, avancent vers Abraham sous la

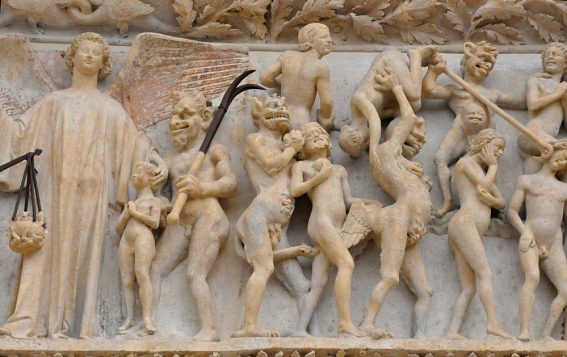

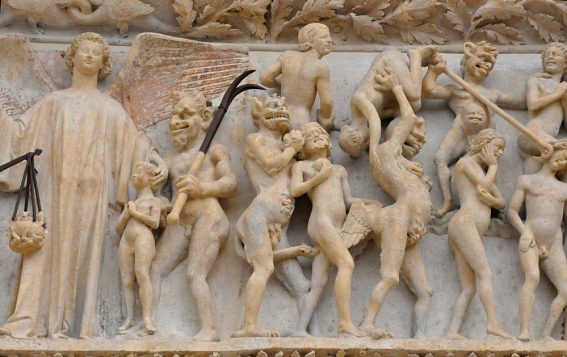

conduite des anges. Quant aux damnés, ils sont

priés de presser le pas en direction du chaudron

infernal où les diables vont les précipiter.

Il faut regarder ces démons de plus près

(voir photo en gros plan plus

bas).

L'abbé Crosnier, secrétaire général

du Congrès archéologique, écrit

dans son rapport de la visite des congressistes à

la cathédrale de Bourges

en octobre 1849 : «ne serait-ce donc pas assez

pour nous inspirer l'horreur du démon de le représenter

avec son corps velu, sa figure contournée et

grimaçante, ses cornes sur la tête et des

griffes aux mains et aux pieds ? Non, il faut,

dans l'esprit de l'artiste, que sa malice soit représentée

d'une manière plus frappante encore, et c'est

pourquoi il a couvert d'un épouvantable masque

toutes les parties saillantes de son corps, masque sur

les seins, sur le ventre, sur les genoux ; une longue

queue se termine par une tête de serpent qui presse

de ses cruelles morsures ceux qui, dans le trajet qui

sépare le plateau de la balance de la marmite

enflammée, voudraient ralentir le pas.»

--»» Suite 2/2

à droite.

|

|

La Résurrection des morts dans le linteau du tympan du

Jugement dernier (1ère moitié du XIIIe siècle). |

Après le jugement de l'archange saint Michel, les élus,

qui sont pris en charge par les anges, affichent des mines réjouies.

Tympan du Jugement dernier (1ère moitié du XIIIe

siècle).

Un franciscain se tient en bas à gauche : preuve de l'influence

de la doctrine de François d'Assise dès cette

époque. |

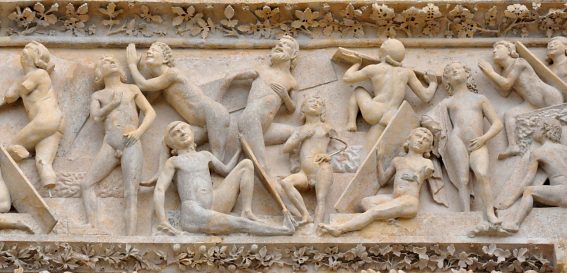

Scène du pèsement des âmes : les damnés

sont poussés vers l'entrée des enfers par les

diables.

Tympan du Jugement dernier (1ère moitié du XIIIe

siècle).

Le prince des démons attend le verdict de la balance

avec un sourire malicieux. Un crapaud s'accroche

à l'âme d'un élu pour essayer de faire pencher

la balance du côté du mal.

On notera que les parties saillantes des démons sont

couvertes de masques. |

|

Les damnés sont mis à bouillir par les démons

dans un chaudron

chauffé par le souffle enflammé du Léviatan.

Dans l'iconographie, la gueule du Léviatan symbolise

l'entrée des enfers. |

|

Le portail du Jugement dernier

(1240-1250) (2/2).

---»» Le portail central, comme d'ailleurs

les autres portails de la façade occidentale,

n'a plus de grandes statues. Le rapport du Congrès

archéologique tenu à Bourges

en 1898 révèle que «les grandes

statues décapitées par les protestants

en 1562, et jetées dans les remparts dont elles

bouchèrent les brèches, ont presque toutes

disparu.» Les six statues mutilées qui

se tiennent dans les ébrasements du portail central

ne présentent guère d'intérêt.

Bien sûr, ce portail ne nous est pas arrivé

intact du Moyen Âge. Deux des voussures furent

restaurées en 1833. Le sculpteur Romagnesi recréa

trente-huit statues de prophètes et de diacres.

Un travail si médiocre que le sculpteur Caudron

fut chargé de tout refaire dans la décennie

suivante. Ce dernier utilisa une technique ingénieuse,

celle du ciment de Vassy. Jean-Yves Ribault, conservateur

en chef du patrimoine, précise dans son ouvrage

cité en source que le ciment de Vassy, dit ciment

romain, est une «matière hybride et plastique,

à base de poudre de pierre et d'huile, qui durcissait

progressivement après moulage et façonnage.

Il suffisait alors de fixer les pièces ainsi

obtenues aux bas-reliefs à l'aide de goujons

de fer et de cuivre». C'est ainsi que fut restauré

le bas-relief de la Résurrection des morts. Trente

des trente-trois personnages n'avaient pas de tête,

de bras ou de jambes.

Malheureusement, cette espèce de mastic s'écaillait

quelques années après la pose. En 1848,

l'archéologue Didron à ce sujet rédigea

un rapport accablant.

Sources : 1) Un chef

d'œuvre gothique, la cathédrale de Bourges

de Jean-Yves Ribault, éditions Anthèse,

1995 ; 2) Sessions du Congrès archéologique

tenues à Bourges en 1849 et 1898.

|

|

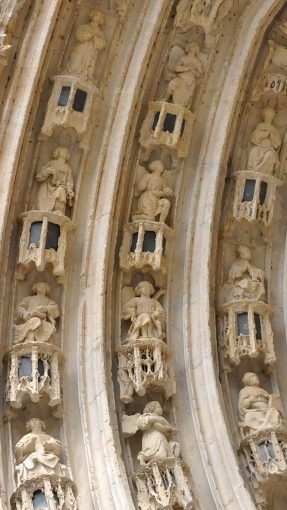

Saints et saintes dans les voussures du portail du Jugement

dernier.

Dans les années 1830, une quarantaine de statues

ornant les voussures de ce portail ont été refaites.

|

|

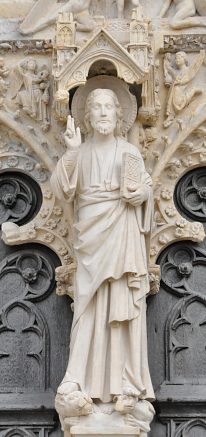

| LE PORTAIL OCCIDENTAL SAINT-ÉTIENNE |

|

Vue d'ensemble du portail Saint-Étienne.

La statue du saint sur le trumeau date des années 1840.

(Sculpteur Caudron). |

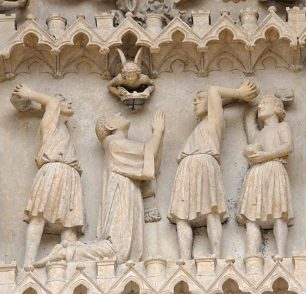

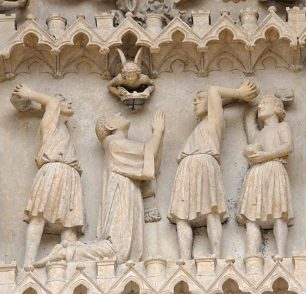

La Lapidation de saint Étienne, détail.

(vers 1230-1235)

Tympan du portail Saint-Étienne. |

|

|

| LE PORTAIL OCCIDENTAL SAINT-URSIN |

|

Vue d'ensemble du portail Saint-Ursin

(vers 1230-1235, restauré au XIXe) siècle. |

Saint Ursin prêchant devant la population de Bourges.

Détail du tympan du portail Saint-Ursin. |

|

Le tympan du portail Saint-Ursin est consacré à

la vie légendaire d'Ursinus (ou Ursin). Vers 1230-1235. |

|

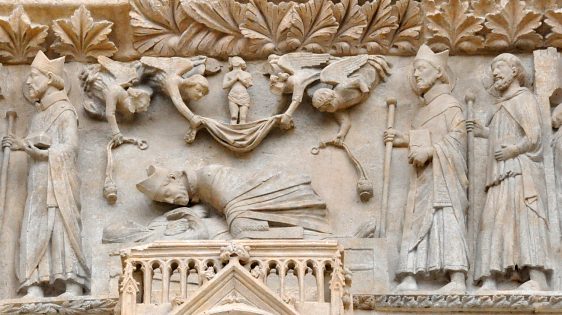

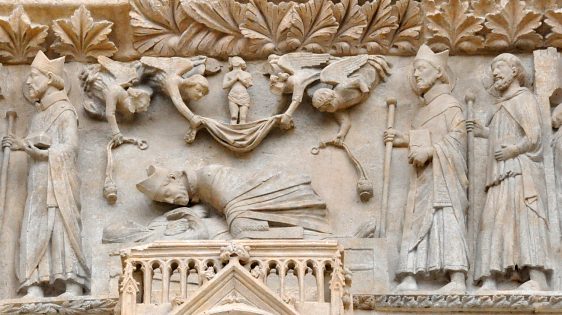

Le

portail Saint-Ursin.

Daté des années 1230-1235, il illustre

quelques épisodes de la vie d'Ursinus, légendaire

apôtre et premier évêque de la ville

de Bourges.

Dans le compartiment du bas à droite, Ursin reçoit

sa mission. Saint Just l'accompagne pour partager ses

travaux. Ursin part, emportant avec lui le sang de saint

Étienne dans un petit coffre. Saint Just meurt

avant d'arriver à Bourges

et Ursin se charge de l'ensevelir. À gauche,

il commence sa prédication en Berry.

Dans le compartiment au-dessus, Ursin convertit Léocade,

qui est le souverain du pays, et consacre à saint

Étienne l'église qu'il a fait élever.

Enfin dans le haut du tympan, il baptise Léocade

et son fils Lusor.

Source : Congrès

archéologique,

session tenue à Bourges en 1849.

|

|

Au centre, saint Ursin se penche sur le corps de son ami Just

qu'il doit ensevelir.

À droite, Ursin et Just sont en route vers Bourges. Le

coffre que porte Ursin contient le sang de saint Étienne.

Tympan du portail Saint-Ursin (vers 1230-1235). |

|

|

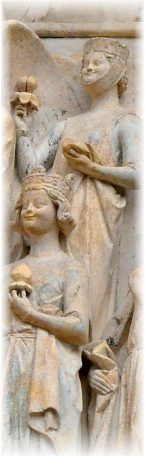

La

vie de saint Ursin (1/3).

L'hagiographie est assez lâche sur le cas

saint Ursin. Selon les sources, son existence

est donnée au 1er, au IIe, voire, dans

certaines monographies de la cathédrale,

au IIIe siècle de notre ère. On

rapproche Ursin d'un juif dénommé

Nathanaël, devenu Ursin par le baptême

et disciple du Christ. Dans l'image de droite

tirée du tympan du portail de Saint-Ursin,

on voit Ursin agenouillé devant un pape

portant une clé. Ce n'est pas saint Pierre,

mais saint Clément. Nous sommes à

la fin du premier siècle. Comme cette version

de la vie d'Ursin semble avoir inspiré

les sculpteurs médiévaux, nous donnons

ici un résumé de la vie de ce prélat

légendaire tirée des annales hagiologiques

de la France. Les sources précisent que

cette vie a été écrite au

cinquième siècle par un auteur anonyme

(voir infra).

Ursin était l'un des soixante-douze disciples

de Jésus. Lui et d'autres compagnons furent

envoyés par les apôtres dans les

Gaules pour y répandre l'Évangile.

Secondé par Justus, il prit la direction

de Bourges,

emportant le sang du proto-martyr, Étienne.

Valère partit pour Trèves, Saturnin

pour Toulouse, Trophime pour Arles, Austremoine

pour l'Auvergne, etc. Peu avant d'arriver à

Bourges,

Justus mourut et fut enseveli par Ursin. Le disciple

commença alors sa prédication auprès

des pauvres et des vieillards, puis auprès

des «gens d'une médiocre naissance

et fortune», et enfin auprès des

hommes et des femmes d'un plus haut rang. Quelques

ennemis s'opposèrent à lui, envoyèrent

leurs chiens à sa poursuite, mais Ursin

«semait parmi le peuple une plus abondante

prédication, jusqu'à ce que (...)

une innombrable affluence des peuples accourût

à ses saints enseignements, et, telle que

le cerf altéré à une source

d'eau vive, réclamât de lui le breuvage

de la parole d'en haut et un prompt baptême

dans les fonts sacrés», écrit

notre hagiologue du XIXe siècle, Ch. Barthélemy.

À cette époque, un dénommé

Léocadius commandait en Bourgogne et en

Aquitaine au nom de l'empereur de Rome. Ce gouverneur

était un homme pieux, quoique païen,

et au courant de la nouvelle foi qui se répandait.

Le siège principal de son pouvoir se situait

à Lyon ; le second, à Bourges.

Là, il avait fait construire une écurie

qu'Ursin put bientôt récupérer,

purifier et transformer en église. Le prédicateur

y plaça le sang du bienheureux Étienne.

Et des miracles se produisirent.

Bientôt Ursin se mit à penser que,

pour mieux honorer cette relique, il fallait une

demeure plus digne. Les nobles qui venaient l'écouter

prêcher lui montrèrent alors le palais

de Léocadius. Demeure idéale en

effet, mais comment l'obtenir ? «Il

faut offrir des présents au prince et à

ses serviteurs», répondirent-ils.

Malheureusement, Ursin, appliquant les principes

de pauvreté, ne possédait rien.

Aussi les nobles et le peuple réunirent-ils

trois cents pièces d'or dans un vase d'argent

qu'ils lui donnèrent en l'engageant à

se rendre à Lyon, où se trouvait

Léocadius. --» Suite 2/3

à droite.

|

|

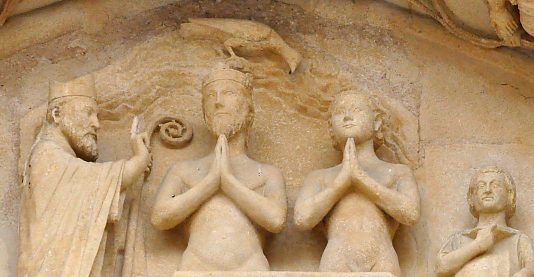

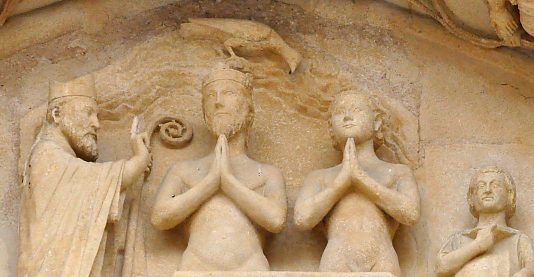

Le baptême de Léocadius et de Lusor par Ursin

(tympan du portail Saint-Ursin) |

|

Ursin est envoyé en mission dans les Gaules par

saint Clément pape,

qui tient la clé de saint Pierre. Il est accompagné

de Just, derrière lui.

Détail du tympan du portail Saint-Ursin (début

du XIIIe siècle). |

|

--»»

La vie de saint Ursin (2/3).

---»» Parvenu à Lyon, le prédicateur

se présenta et exposa l'objet de sa démarche.

Trouvant un gouverneur très ouvert à

ces idées nouvelles et offrant son palais

de bonne grâce, Ursin en profita pour prêcher

et pour l'exhorter à devenir fidèle

de l'Église. Léocadius, plein de

bonne volonté, prit trois pièces

d'or dans le vase, comme «arrhes de bénédiction»

et renvoya Ursin à Bourges

avec son présent.

Revenu dans sa ville, Ursin se mit à la

tâche : le palais du gouverneur fut nettoyé,

puis consacré à saint Étienne.

Les reliques y furent déposés solennellement.

L'ancienne église, qui était issue

des écuries, devint baptistère.

Peu de temps après, le gouverneur vint

à Bourges,

s'entretint avec Ursin et demanda à être

baptisé, ainsi que son fils Lusor. Par

la suite, Léocadius abandonna tous les

biens qu'il possédait à Bourges

et dans ses environs au profit d'Ursin et de l'Église.

Selon notre hagiographe, Dieu avertit Ursin du

jour de sa mort. Ayant laissé à

Sénécien, qui fut donc le deuxième

évêque de Bourges,

la charge de continuer son œuvre, il s'éteignit

dans la vingt-septième année de

sa prédication. --»» Suite

3/3

à gauche.

|

|

|

|

|

La vie

de saint Ursin (3/3)

---»» C'est une belle histoire. Pour Jean-Yves

Ribault, auteur, en 1995, d'un très docte ouvrage sur

la cathédrale Saint-Étienne, c'est sans doute

une invention. Il rapporte que, d'après Grégoire

de Tours,

c'est à la suite d'un songe «que l'on découvrit

dans une nécropole suburbaine le sarcophage miraculeusement

désigné» et qu'on dut y lire la mention

épigraphe d'un défunt nommé Ursinus.

Ensuite l'histoire s'enchaîna. On transforma Ursinus

en saint Ursin. Et Grégoire de Tours,

toujours selon Jean-Yves Ribault, élabora «un

récit fondateur, à l'aide sans doute de souvenirs

de famille». Le gouverneur Léocade, rencontré

plus haut, était en effet l'un de ses ancêtres.

Quant à l'hypothèse, difficilement soutenable, des disciples

envoyés en Gaule dès la fin du premier siècle, Jean-Yves Ribault

rappelle que, au VIe siècle, l'église de Bourges,

tout comme ses voisines (Toulouse, Arles, Issoire,

etc.), avait besoin de se doter d'une origine antique. Se

savoir rattachés à Rome, c'était consolider la communauté

chrétienne, renforcer sa foi et légitimer le pouvoir de l'évêque.

En matière d'hagiographie, les choses sont souvent

compliquées, parfois aussi un peu ubuesques. Dans la

Vie de tous les saints de France éditée

en 1860, Charles Barthélemy conte l'histoire de saint

Ursin telle qu'énoncée ci-dessus (et connue

d'après un auteur anonyme). Bathélemy prend

soin d'écrire que Grégoire de Tours,

dans les quelques détails qu'il nous a laissés

sur saint Ursin, a suivi des Actes, perdus pendant

longtemps, mais heureusement retrouvés en 1848 par

un savant, M. Faillon. Celui-ci les a tirés d'un manuscrit

de l'abbaye de Saint-Germain-en-Laye, conservé à

l'époque (1860) à la bibliothèque royale

de Paris. Faillon prouve d'abord (on ne sait comment) que

l'auteur des Actes de saint Ursin est antérieur

à Grégoire de Tours.

Puis il émet l'idée que cet auteur a vécu

à la fin du Ve ou au commencement du VIe siècle,

Grégoire de Tours

ayant vécu, quant à lui, dans la seconde moitié

du VIe siècle.

Charles Barthélemy rapporte cette conclusion de M.

Faillon : «Nous pensons que ces Actes sont un

monument fidèle de l'origine de l'Église de

Bourges,

et qu'étant plus anciens que saint Grégoire

de Tours,

on doit les préférer à la narration de

cet écrivain, dans les points où il a cru devoir

s'en écarter, comme aussi aux nouvelles légendes

de saint Ursin insérées dans la liturgie de

Bourges.»

Ainsi se trouve légitimé le récit de

la vie de saint Ursin rapporté par Charles Barthélemy

dans ses annales hagiologiques...

Rappelons qu'au XIXe siècle, après les épreuves

de la Révolution, la réaction catholique a consisté,

dans le traitement des récits hagiographiques, à

compulser des histoires pour servir à l'édification

des fidèles. Cet argument donnait bonne conscience,

mais ouvrait la voie à pas mal d'affabulations, justifiées

comme on pouvait.

Sources : 1) La vie de tous

les Saints de France, collection dirigée par Charles

Barthélemy, Bureau des annales hagiologiques de la

France, 1860 ; 2) Un chef d'œuvre gothique : la cathédrale

de Bourges par Jean-Yves Ribault, éditions Anthèse,

1995.

|

|

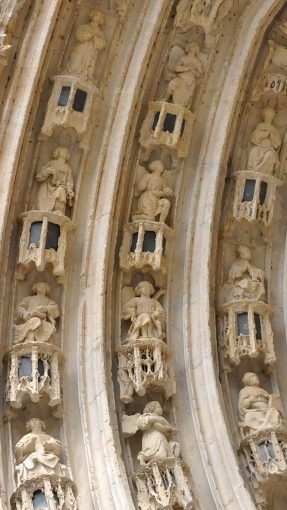

Extrait de la Cour céleste dans les voussures

du portail de Saint-Ursin. |

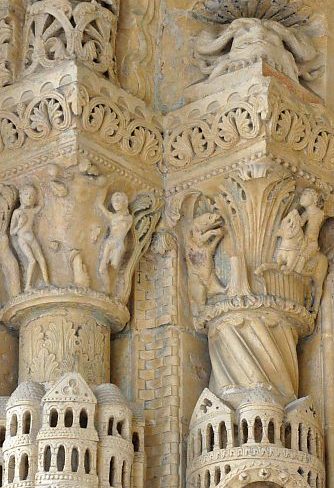

| LA FRISE D'ARCATURE DANS LES RETOMBÉES

D'OGIVES |

|

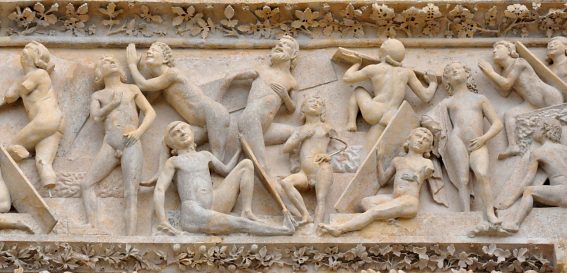

Illustrations de la Genèse dans les retombées d'ogives du portail

central.

Dans le haut de l'image, on aperçoit la partie basse de cinq

des six statues qui subsistent dans les niches des ébrasements

de la façade occidentale. |

L'Arche de Noé dans l'histoire de la Genèse

Frise de l'arcature de la façade occidentale,

XIIIe siècle, restauré au XIXe. |

|

La frise

d'arcature dans les retombées d'ogives. Même

si les huguenots ont copieusement saccagé la façade

en 1562 et fait disparaître la quasi-totalité

des grandes statues, il nous est encore possible d'admirer

la superbe frise d'arcature qui longe les cinq portails de

la façade occidentale, sous les niches contenues dans

les ébrasements. Elle aussi savamment vandalisée

en 1562, cette frise a fait l'objet d'une restauration dans

les années 1840, notamment les scènes de la

Genèse sur le portail central et les deux portails

sud (Saint-Étienne et Saint-Ursin).

Sur les deux portails nord (Vierge et Saint-Guillaume) figurent

des scènes de l'Enfance du Christ et de la vie de Marie,

sculptées lors de la reconstruction de ces deux portails

à la suite de l'écroulement de la tour nord

en 1506.

Pour ce qui est de la Genèse (Création du monde,

Adam et Ève, histoire de Noé), les historiens

de l'art restent interloqués par l'absence totale d'ordre

chronologique dans la succession des scènes. Jean-Yves

Ribault dans son ouvrage consacré à la cathédrale

écrit qu'on y observe «des scènes énigmatiques,

des lacunes, des juxtapositions inattendues, et du point de

vue matériel des ruptures de maçonnerie, des

raccords hétéroclites, sans compter les incertitudes

dues aux restaurations modernes».

Aidé par une étude de l'historienne Laurence

Brugger, celui-ci évoque la piste d'une source hébraïque

dans l'élaboration des scènes. Argument que

Laurence Brugger étaye par la présence à

Bourges

de chrétiens hébraïsants, réunis

autour de Guillaume de Bourges, juif converti par saint Guillaume.

Source : Un chef d'œuvre

gothique, la cathédrale de Bourges

par Jean-Yves Ribault, éd. Anthèse, 1995.

|

|

L'Annonciation dans la frise de l'arcature.

Début du XVIe siècle. |

Jésus devant Caïphe dans la frise de l'arcature.

Début du XVIe siècle. |

Scènes de la vie de Jésus (Jésus au jardin des

Oliviers et autre scène non identifiée)

Frise de l'arcature de la façade occidentale, début

du XVIe siècle. |

Scènes de la vie de Jésus (Jésus et la Samaritaine,

Entrée de Jésus à Jérusalem)

Frise de l'arcature de la façade occidentale, début

du XVIe siècle. |

| LE PORTAIL OCCIDENTAL DE LA VIERGE |

|

Vue d'ensemble du portail de la Vierge.

Il a été reconstruit dans les années 1510-1515

après la chute de la tour nord en 1506. |

Les voussures du portail de la Vierge, détail. |

|

|

| LE PORTAIL OCCIDENTAL SAINT-GUILLAUME |

|

Vue d'ensemble du portail Saint-Guillaume.

Comme le portail de la Vierge, il a été reconstruit

dans les années 1510-1515 après la chute de la

tour nord en 1506. |

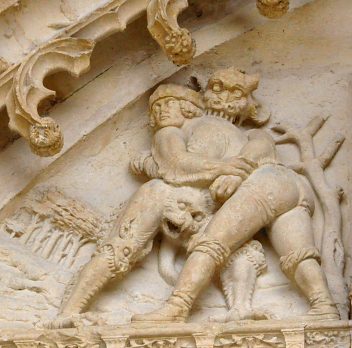

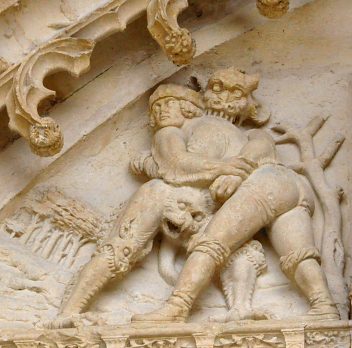

Guillaume, chez les Cisterciens de Pontigny,

est aux prises avec les tentations du démon (?) |

La Fuite en Égypte.

Bas-relief de la vie de Marie dans les arcatures des portails

nord

Début XVIe siècle. |

|

Le tympan du portail Saint-Guillaume illustre des épisodes

de la vie de saint Guillaume, archevêque de Bourges.

Il est l'œuvre des sculpteurs du début de la Renaissance,

vers 1510-1515. |

|

Le

portail Saint-Guillaume.

Très endommagé lors de la chute

de la tour nord en 1506, il a été rebâti

dans les années 1510-1515 (comme le portail

de la Vierge).

L'archivolte est orné d'anges en prière

ou jouant de la musique. Le tympan illustre la vie de

saint Guillaume, archevêque de Bourges.

Il est difficile d'associer les scènes du tympan

à des épisodes précis de la vie

de ce saint.

Selon le père Giry, hagiographe bien connu au

XIXe siècle, l'existence de Guillaume se caractérise

par une douceur d'âme, une tempérance,

une recherche du calme et de la solitude, mêlées

à une mortification permanente.

Il fut d'abord moine au monastère de Grandmont,

près de Limoges. En butte à l'exaspération

que suscitait le trop-plein de ses vertus, il se réfugia

chez les Cisterciens de Pontigny. Peu après,

il fut nommé abbé de Fontaine-Jean (diocèse

de Sens),

puis abbé de Châlis (diocèse de

Senlis). Enfin, et à son grand dam, il fut nommé

archevêque de Bourges

en 1200.

Prières, pauvreté, mortifications, refus

de toute violence marquent son épiscopat. Le

Père Giry rapporte aussi quelques miracles (dont

la guérison d'un bras paralysé). Guillaume

refusa aussi l'usage de la violence contre les Albigeois.

Des gens du roi Philippe Auguste prirent cette attitude

pour de la faiblesse et voulurent attenter aux droits

de l'Église. Mais Guillaume leur tint tête

et en acquit l'affection du roi. Guillaume s'éteignit

en janvier 1209. Sur sa tombe se produisirent quelques

miracles. Source : Vie

des saints par le père

Giry, corrigée & complétée

par Paul Guérin, éditions de 1862.

|

|

Détail des voussures du portail Saint-Guillaume. |

Frise d'arcatures dans les ébrasements du portail Saint-Guillaume.

Dans les deux portails de gauche de la façade occidentale

(Vierge et Saint-Guillaume),

la frise illustre des scènes de l'Enfance du Christ et

de la vie de Marie.

Début du XVIe siècle. |

|

|

|

Aspect général du portail méridional. |

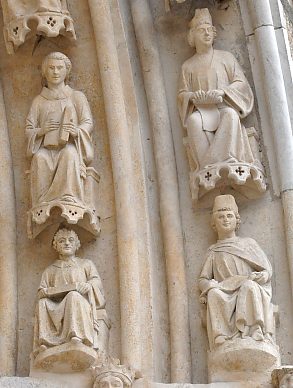

|

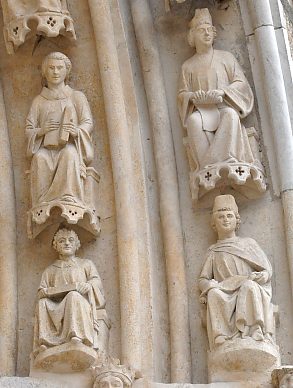

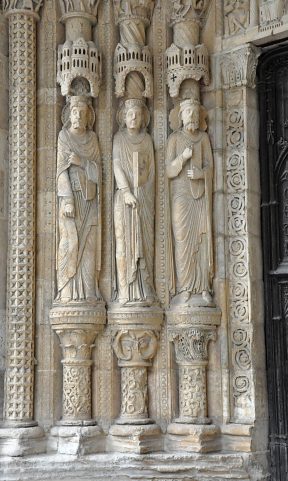

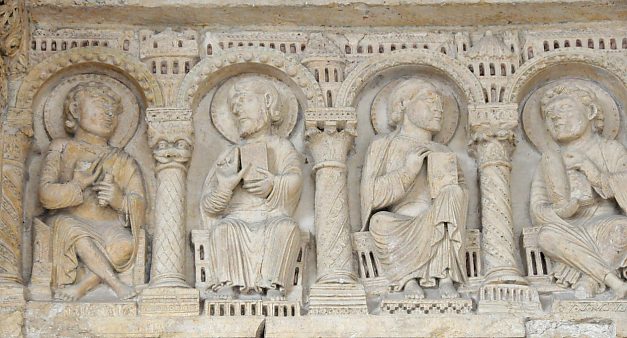

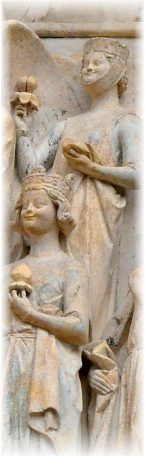

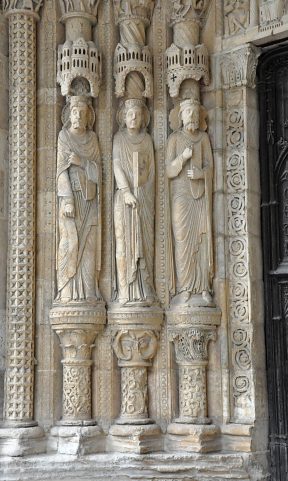

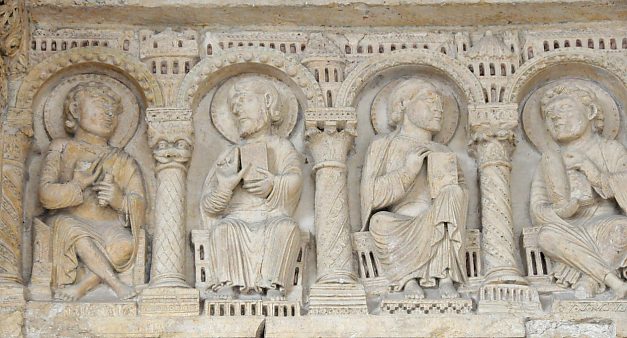

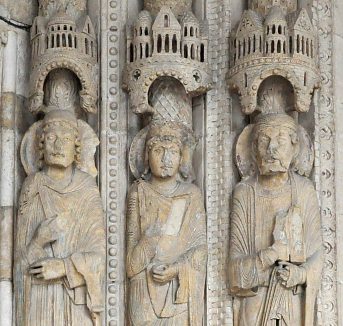

Le

portail méridional (1/2).

Tout comme le portail septentrional (non donné

dans cette page et très délabré),

il n'est pas contemporain des portails de la façade

occidentale. En effet, les sculptures des ébrasements

(largement illustrées ci-contre et ci-dessous)

affichent un caractère roman, qui cependant tend

déjà vers le gothique. L'explication nous

en est donnée par les historiens.

Au tout début du XIIIe siècle, les autorités

décidèrent de remplacer la cathédrale

romane par une cathédrale gothique plus vaste.

Lorsqu'on démolit le chœur et les ailes

de l'édifice, les portails romans, qui avaient

été sculptés vers 1160, furent

démontés et non détruits. L'objectif

était déjà de s'en resservir pour

l'ornementation des futurs portails nord et sud de la

nouvelle cathédrale. On en imagine aisément

les raisons : la qualité des œuvres, le

coût moindre, le temps gagné. De plus,

les thèmes iconographiques de ces portails (Christ

en majesté au sud et Vierge en majesté

au nord) s'inséraient parfaitement dans la vision

doctrinale voulue par l'évêque et le chapitre.

---»» Suite 2/2

à droite.

|

|

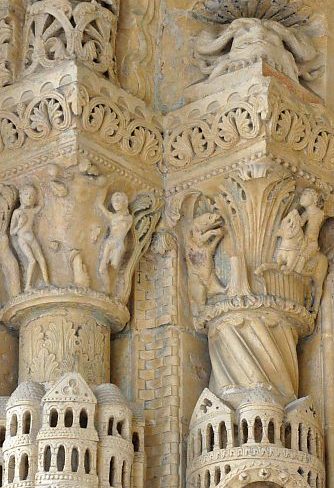

Détail des ornements romans

dans les voussures et les ébrasements du portail sud. |

|

Portes, trumeau et tympan du portail méridional. |

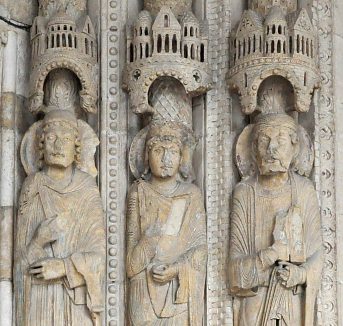

Trois personnages couronnés.

Piliers gauches du portail méridional.

|

Le linteau du tympan accueille les douze apôtres (vers 1160). |

|

Le

portail méridional (2/2).

---»» Les deux portails sont enrichis chacun

d'un porche. Le plus élégant est le portail méridional.

Au centre du tympan, dans une mandorle, le Christ

nimbé (i.e. avec une auréole) tient le Livre

d'une main et bénit de l'autre. Est-il juge ou docteur ?

L'abbé Crosnier, secrétaire général du Congrès archéologique

et auteur du rapport de la visite des congressistes

à Bourges

en 1849, pose la question. Il rappelle aussi que c'était

là un grand sujet de débat au XIIIe siècle.

Autour de la mandorle figurent les quatre symboles du

tétramorphe.

Au-dessous, le linteau réunit les douze apôtres.

L'abbé Crosnier signale qu'ils sont à

leur place naturelle. En effet, si le Christ est regardé

comme juge, ils doivent juger avec lui. S'Il est regardé

comme docteur, ils sont en charge de la propagation

de sa divine doctrine.

Les sujets sculptés dans les chapiteaux qui surmontent

les colonnes du portail se rattachent à l'un

et à l'autre thème. Ils indiquent les

efforts du Mal contre le Bien, la lutte du vice contre

la vertu. On y voit la chute d'Adam ainsi qu'un griffon

et un dragon qui se disputent une petite âme (au

centre de la photo ci-dessous). À côté,

Samson déchire la mâchoire d'un lion, et

un dragon attaque un homme à terre. L'abbé

Crosnier ajoute : «Il est impossible de ne pas

reconnaître ici ce duel terrible entre le vice

et la vertu, qui a commencé avec le monde, le

génie du mal dont J.-C., par sa doctrine, est

venu affaiblir l'empire en attendant qu'à la

fin des siècles il l'enchaîne pour l'éternité.»

À part les scènes historiées, la

décoration montre une abondance de motifs romans

traditionnels : l'aspect géométrique avec

les carrés, les cercles, les triangles combinés

en damiers, etc., tout comme l'aspect végétal

avec les fleurs et les feuilles stylisés.

Sources : 1) Congrès

archéologique de France, session tenue à

Bourges en 1849 ; 2) Un chef d'œuvre gothique

: la cathédrale de Bourges par Jean-Yves

Ribault, éditions Anthèse, 1995.

|

|

|

Ces magnifiques sculptures romanes dans les chapiteaux des piliers

droits du portail sud représentent le combat du vice contre

la vertu.

Les sculptures sont datées aux alentours des années

1160. |

|

Qui a

payé la construction de la cathédrale Saint-Étienne

(1/2) ?

L'origine du financement est souvent un thème oublié

des historiens de l'architecture. Il est vrai que les sources

n'abondent pas. Nous sommes à peu près convenablement

renseignés pour la cathédrale de Bourges

et Jean-Yves Ribault développe ce sujet dans son ouvrage.

Tout part d'une donation de 500 livres en monnaie de Gien,

payable en sept ans, faite par l'archevêque Henri

de Sully en 1195. À cause de sa mauvaise santé,

il sent sa mort approcher et veut œuvrer pour son église.

Selon Jean-Yves Ribault, l'interprétation des termes

latins utilisés par notre prélat montre que

celui-ci souhaitait la construction d'un nouvel édifice

et non pas de simples réfections sur le bâtiment

roman qui existe alors, un bâtiment d'ailleurs qualifié

de «peu solide» après les fouilles du XIXe

siècle.

À ces 500 livres, l'archevêque, dans sa donation,

joint «toutes les taxes qui nous reviendront désormais,

jusqu'à la fin de notre vie, sur les justiciables qui

comparaîtront devant notre tribunal». Il s'agit

donc de donner à la fabrique les profits exceptionnels

de gestion tirés des amendes, mais en aucun cas ce

qu'on appellerait aujourd'hui le fond de roulement. Bizarrement,

Jean-Yves Ribault écrit que le prélat donne

à la fabrique «les profits qu'un archevêque

tire de ses droits de juridiction, de chancellerie ou de simples

secrétariat, ensemble de taxes, amendes et redevances

diverses dont le montant, variable d'un exercice à

l'autre, est certainement fort important.» Déduction

un peu surprenante car les «redevances diverses»

font bien partie du fond de roulement. À moins qu'il

ne faille comparaître devant le tribunal ecclésiastique

pour les verser...

Quoi qu'il en soit, 500 livres et le reste, cela fait déjà

une forte somme. Il faut y ajouter les dons et legs traditionnels

des particuliers, ainsi que les revenus provenant des tournées

de prédication organisées par Henri de Sully

dans sa province. Il faut aussi ajouter le rôle des

reliques.

Après la mort d'Henri de Sully, l'abbé cistercien

Guillaume du Donjon lui succède en 1199. Il

est désigné par Eudes de Sully, évêque

de Paris et frère d'Henri. Tout dévoué

à la construction de sa cathédrale, Guillaume

reçoit d'Eudes de Sully une relique insigne : un morceau

de la mâchoire de saint Étienne. Et d'autres

reliques de la part du chantre de Chartres.

Les offrandes suscitées par toutes ces reliques furent

affectées au chantier. Guillaume mourut en 1209. Il

prit froid alors qu'il prêchait dans la cathédrale

(le chœur en construction était mal raccordé

à la nef romane qui subsistait en attendant la nouvelle).

Son corps fut inhumé dans l'église

basse. Il attira aussitôt une foule de pèlerins

qui laissèrent vraisemblablement de nombreuses aumônes.

Tous ces dons et legs ne suffisaient pas et la fabrique dut

recourir à l'emprunt. En 1237, on s'en alla présenter

au pape Grégoire IX la piteuse situation du budget

diocésain, criblé de dettes. Le résultat

fut que seules les dettes vraiment utiles à l'Église

devaient «être prises en compte». Aurait-on

décidé de ne pas honorer les «petites»

dettes ?...

En 1241, ce même pape sollicita officiellement l'aide

des habitants du diocèse.

Autre financement possible : l'abbé J.J. Bourassé

écrit, dans son ouvrage de 1880, que, selon certains

auteurs, Philippe le Bel avait dans une grande mesure contribué

à l'achèvement complet des voûtes en 1315.

Il ne cite malheureusement pas le nom de ces auteurs. Jean-Yves

Ribault cite à son tour cette information et parle

d'un don du roi de quarante livres tournois en 1313 pour consolider

l'édifice que les infiltrations d'eau fragilisaient

dangereusement. --»» Suite 2/2

à droite.

|

|

Sculptures et chapiteaux romans des piliers gauches (vers 1160).

Portail sud de la cathédrale. |

|

|

Qui a payé la construction

de la cathédrale Saint-Étienne (2/2) ?

---»» C'est un don qui doit être souligné car les têtes couronnées

intervenaient rarement, seulement en cas de péril immédiat,

lorsqu'il fallait entreprendre des travaux rapidement et qu'on

ne pouvait pas attendre que dons et quêtes viennent financer

l'urgence. La cathédrale Notre-Dame

à Évreux

est presque une exception : Louis XI lui attribua des fonds

importants par dévotion pour la Vierge.

Arriva le temps des chapelles latérales. Le duc Jean

de Berry, grand donateur de la cathédrale, fit

commencer la construction de la chapelle

du Sacré-Cœur,

la plus grande des chapelles latérales. L'élan

était donné. Au XVe siècle, nobles, membres

du haut-clergé, riches marchands, dont Jacques Cœur,

vont suivre son exemple.

La technique était bien rodée : une chapelle

latérale venait s'insérer entre deux arcs-boutants

consécutifs. Le mur gouttereau extérieur était

d'abord évidé. Puis, quelques mètres

plus loin, l'espace était fermé par un mur d'appui.

Ce mur possédait en général une grande

baie pour abriter un futur vitrail. Au-dessus, la chapelle

était fermée par une voûte sur croisée

d'ogives.

Posséder une chapelle dans une cathédrale était très valorisant

pour son propriétaire : son statut social s'en trouvait confirmé

et l'espérance de son salut, renforcée. D'autant plus qu'il

devait pourvoir aussi à l'ornementation de sa chapelle : mobilier,

statues, vitraux, vêtements sacerdotaux, etc.

On se reportera avec intérêt au financement de

la cathédrale

Notre-Dame d'Amiens

et à celui de la grande église Notre-Dame

à Dole,

dans le Jura. À Dole,

au XVIe siècle, avant de démarrer les travaux,

le financement s'est appuyé sur un intéressant

processus de ventes d'espaces sur plan.

Sources : 1) Un chef d'œuvre

gothique : la cathédrale de Bourges par Jean-Yves

Ribault, éditions Anthèse, 1995 ; 2) Les

plus belles cathédrales de France par J.J. Bourassé,

Tours, 1880 ; 3) La cathédrale Saint-Étienne

de Bourges, éditions Ouest-France, texte de Jean-Yves

Ribault.

|

|

«««---

Les trois grandes statues des piliers droits (vers 1160) : à

gauche, le prophète Jonas ; à droite, Moïse.

Portail sud de la cathédrale, art roman. |

|

Portail méridional : le Christ est entouré du Tétramorphe.

Dans le ruban du-dessous : les douze apôtres.

Art roman, vers 1160. |

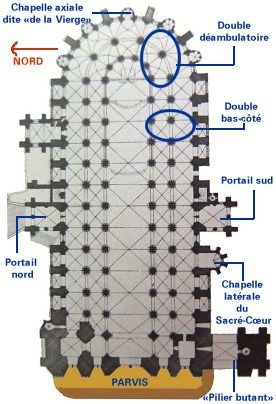

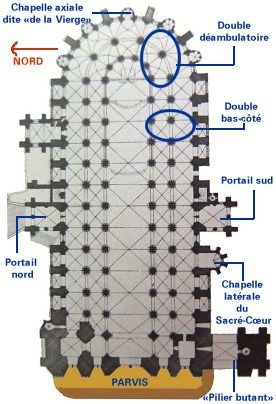

| L'ARCHITECTURE INTÉRIEURE, LA NEF ET LES

GRANDES VERRIÈRES |

|

Plan de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges.

(d'après Desmarest, 1943).

Saint-Étienne est une cathédrale sans transept.

|

«Halte pendant la fuite en Égypte»

de Jean-Hilaire Belloc (1787-1866). |

|

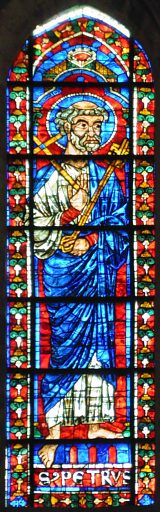

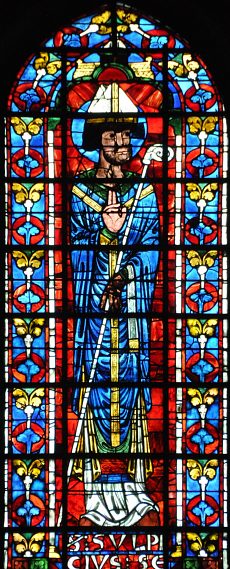

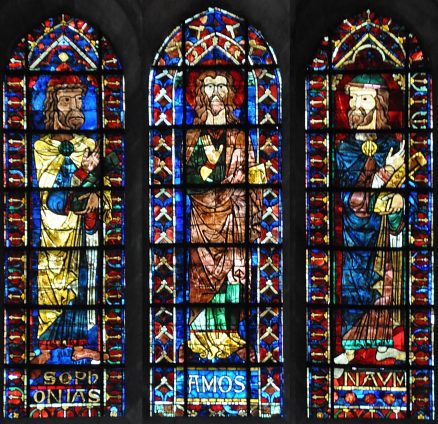

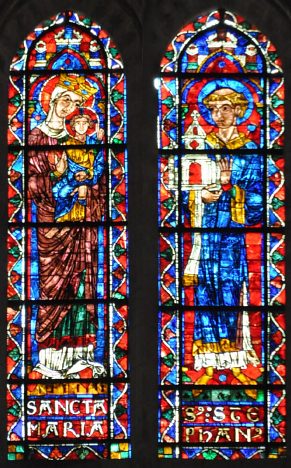

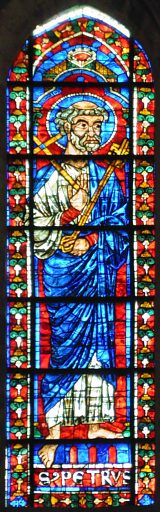

Les

vitraux des fenêtres hautes du chœur.

Ils sont datés du début du XIIIe siècle,

tout comme ceux du déambulatoire. «(...) Ce sont

de majestueuses figures isolées sous architecture,

tantôt présentées de face tantôt en léger mouvement,

toutes identifiées par de grandes inscriptions

parfaitement lisibles du sol» [Corpus Vitrearum].

Ces vitraux se présentent sous la forme d'un double

cortège qui se déploie de part et d'autre

du double vitrail axial : saint

Étienne offre sa cathédrale à la Vierge qui

porte l'Enfant Jésus. Vers le sud, on voit saint

Pierre (ci-contre) qui conduit les évangélistes

et les apôtres auxquels ont été rajoutés trois

saints confesseurs ou martyrs.

Au nord, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament

conduits par le Précurseur et dernier des prophètes,

saint Jean-Baptiste. On pourra se reporter aux

grands personnages du chœur de la cathédrale

Saint-Pierre de Beauvais

qui rappellent ceux de Bourges.

Source : Les vitraux

du Centre et des Pays de la Loire, Corpus Vitrearum,

éditions du CNRS, 1981.

|

|

|

Saint Paul

dans les grandes verrières

(baie 202, vers 1220-1225). |

Saint Pierre

dans les grandes verrières

(baie 202, vers 1220-1225). |

|

|

|

|

Toute la beauté de l'architecture intérieure de la cathédrale

Saint-Étienne

ressurgit dans cette vue de l'élévation sud. |

|

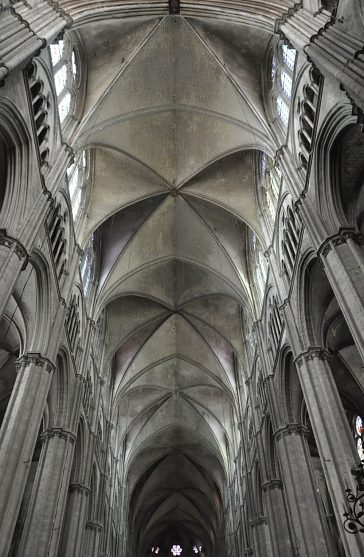

Architecture

intérieure.

Le mode d'élévation dans la nef de la cathédrale

de Bourges

est unique dans le monde gothique. Les historiens désignent

par le titre de Maître de Bourges l'architecte

médiéval inconnu qui a réalisé cette splendide prouesse.

Cette élévation est en effet l'une des trois merveilles

de la cathédrale Saint-Étienne. La photo ci-dessus

en donne une bonne illustration.

On voit une série de grandes arcades, hautes de 19 mètres,

qui ouvre le champ de vision vers la deuxième élévation,

celle qui borde le premier bas-côté. Il n'y a donc pas

de tribune. Les poussées latérales sont équilibrées

par des arcs-boutants ad hoc. On constate aussi

la similarité du dessin tripartite de l'élévation

de la nef principale et celui de l'élévation du premier

bas-côté : arcades, triforium identique et fenêtres.

Évidemment, la part des arcades dans la hauteur diffère.

Pourtant, cela ne retire rien à l'impression globale,

tout à fait extraordinaire, qui fait croire, par la

fusion des volumes, que l'élévation de la cathédrale

possède cinq (!) niveaux. La multiplicité des fenêtres

favorise l'éclairage de l'ensemble, qui est tout à fait

satisfaisant.

Cette remarquable imagination d'un maître dans l'art

de construire n'a pas plu à tous les visiteurs. Ainsi,

Prosper Mérimée écrit dans ses Notes d'un

voyage en Auvergne, publiées en 1838 : «(...) l'œil

le moins exercé est d'abord choqué du contraste entre

la hauteur inusitée des arcades et le peu d'élévation

des galeries supérieures et des fenêtres qui les surmontent

; ces galeries sont basses et comme écrasées.»

En somme, Mérimée regrette que le Maître de Bourges

n'ait pas respecté la proportion traditionnelle attribuée

aux arcades dans l'élévation totale. Certes, il fallait

dégager le champ de vision sur l'élévation du bas-côté,

mais le «véritable système gothique» [Mérimée] n'en

a pas moins été violé, tout comme le goût artistique.

Pour notre inspecteur des Monuments historiques, on

a rarement vu la hauteur des grandes arcades dépasser

la moitié de la hauteur totale. Il termine sa critique

par un argument original : «Le raccourcissement des

fenêtres produit encore un effet plus fâcheux, c'est

de diminuer l'impression de surprise que cause dans

la fabrique gothique une voûte séparée des piliers qui

la soutiennent par un vide immense.»

La voûte

de la cathédrale Saint-Étienne est sexpartite : chaque

voûte couvre deux travées et conduit à une alternance

de piliers forts et de piliers faibles. Ici, la caractéristique

est qu'on ne perçoit pas cette différence dans l'apparence

des piliers (une dissimulation à l'évidence voulue par

le Maître de Bourges). Les piliers forts ont

un diamètre à la base de 2,58 mètres ; les piliers faibles,

de 2,20 mètres. Leur parement est identique : huit colonnettes.

L'autre (petite) différence entre les forts et les faibles

vient du nombre de colonnettes au-delà du chapiteau,

c'est-à-dire à hauteur du triforium jusqu'à la

voûte : cinq contre trois (voir photo

ci-dessus).

On se reportera à la basilique Saint-Jean-Baptiste

de Chaumont

pour une alternance «pile forte-pile faible» bien visible.

Sources : 1) Un chef

d'œuvre gothique : la cathédrale de Bourges par

Jean-Yves Ribault, éditions Anthèse, 1995 ; 2) La

cathédrale Saint-Étienne de Bourges, éditions Ouest-France,

texte de Jean-Yves Ribault ; 3) Notes d'un voyage

en Auvergne de Prosper Mérimée, éditions Adam Biro,

1989.

|

|

«««--- Deux visages

de prophètes dans les fenêtres hautes du chœur.

Le premier est Daniel, le deuxième n'est pas identifié

(vers 1220-1225). |

|

|

Les grandes fenêtres du chœur (vers 1220-1225).

À gauche, le vitrail axial : la Vierge et saint Étienne. Les

autres vitraux sont occupés par les apôtres.

Les verrières du chœur de la cathédrale de Bourges sont loin

d'égaler en splendeur celles du chœur de la cathédrale

de Tours. |

Le double bas-côté sud.

Le bas-côté extérieur (partie droite de la photo)

a 9 mètres de haut et 5 mètres de large.

Ce bas-côté donne accès aux chapelles latérales. |

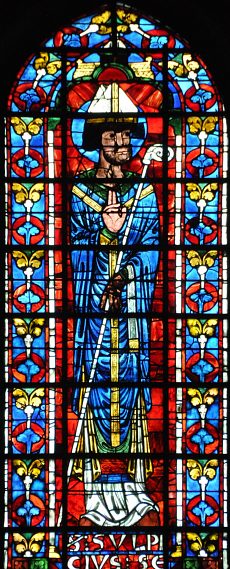

Vitrail (vers 1220-1225) de Saint Sulpice le Bon,

ancien archevêque de Bourges. |

La voûte sexpartite culmine à 36 mètres

sous clé.

Quand le Maître de Bourges a choisi la voûte sixpartite,

la voûte quadripartite

avait déjà commencé à s'imposer

dans les grandes cathédrales de France. |

Statue de la Vierge à l'Enfant. |

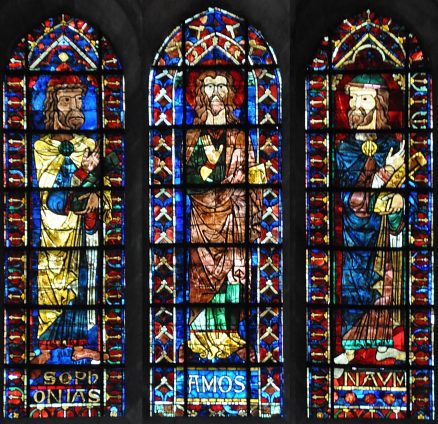

Prophètes Sophonias, Amos et Naum.

Vitrail des grandes fenêtres du chœur

(Vers 1220-1225). |

|

|

|

| LA NEF ET SON MOBILIER - LE GRAND ORGUE |

|

Le grand orgue et le «grand housteau». |

La Vierge à l'Enfant

Statue en argent. |

|

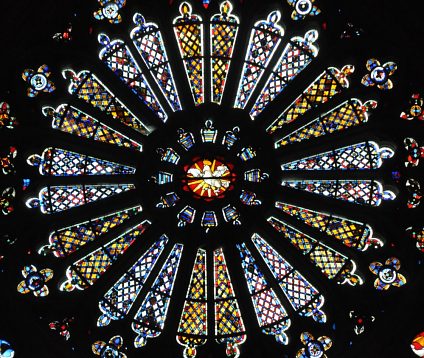

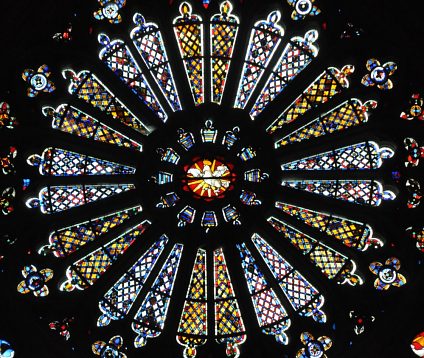

L'orgue

et le «grand housteau».

La tribune à encorbellement du grand orgue date de 1599.

Flanquée de deux très beaux balcons circulaires joliment

sculptés, elle repose sur une grande poutre du XVe siècle,

elle-même sculptée d'anges musiciens. Malheureusement,

le bas de la tribune est la plupart du temps plongé

dans la pénombre.

Le buffet d'orgue est en chêne sculpté et date de 1663.

L'orgue date de 1985 (facteur Kern) et rassemble des

éléments des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Derrière l'orgue se trouve l'une des plus belles verrières

de la cathédrale, que l'on appelle le «grand housteau».

Celui-ci comprend six lancettes à personnages

et une rose.

Mise en place par Guy de Dammartin, architecte du duc

Jean de Berry à la fin du XIVe siècle, la rose,

donnée ci-contre, est assez sobre : elle ne reçoit

que des motifs de mosaïque avec la colombe du Saint-Esprit

en son centre.

Les personnages des six lancettes (milieu du XVe siècle)

situées au-dessous de la rose sont malheureusement partiellement

cachés par le grand orgue. On trouve de gauche à droite

: les saints Guillaume et Jacques, l'Annonciation, puis

saint Étienne et saint Ursin (?).

La baie a été restaurée en 1546 par le maître verrier

Jean Lescuyer. Vers 1920, l'atelier Chigot a refait

toutes les têtes des personnages, sauf une. Elles ont

été remplacées au milieu du XXe siècle.

Source : Les vitraux

du Centre et des Pays de la Loire, Corpus Vitrearum,

CNRS, 1981.

|

|

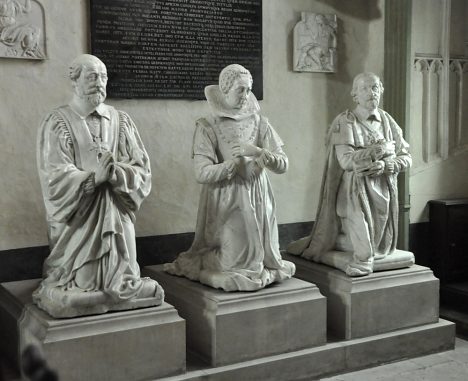

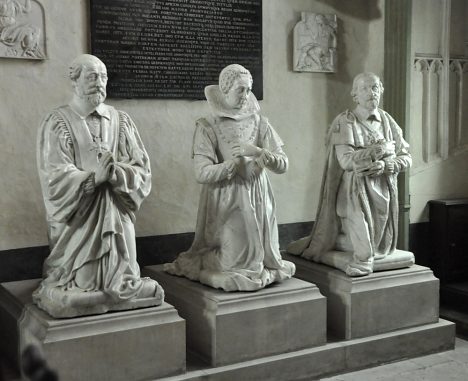

Chapelle Jacques-Cœur : trois statues de la famille de

l'Aubespine

dues au ciseau du sculpteur flamand Philippe de Buyster (3e

quart du XVIIe siècle).

De gauche à droite : Guillaume de l'Aubespine, conseiller

d'État (†1629,)

sa femme Marie de la Châtre, leur fils Charles de l'Aubespine

qui fut garde des Sceaux (†1653). |

L'un des deux balcons circulaires de la tribune du grand

orgue

de la cathédrale. La tribune est datée de

1599. |

Le prophète Malachie

Grandes fenêtres du chœur.

Vers 1220-1225. |

|

La chaire à prêcher (XIXe siècle ?)

ne contient rien de remarquable.

| Le Père céleste

dans une clé de voûte ---»»» |

|

Priant du maréchal de Montigny (†1617).

Sa grande ressemblance avec Henri IV

a été soulignée par Prosper Mérimée.

Œuvre du sculpteur Michel Bourdin. |

|

|

Écu aux armes du Berry tenu par quatre anges dans le

«grand housteau». |

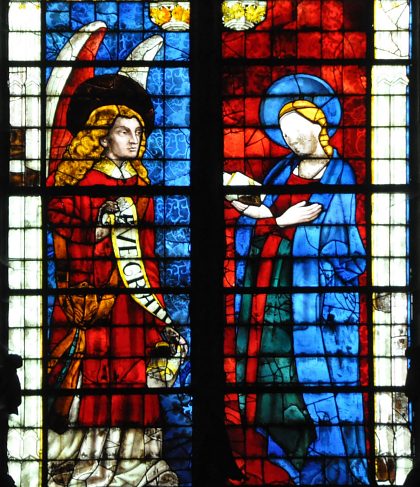

L'Annonciation dans

le «grand housteau» (milieu du XVe siècle)

---»»»

(L'intervalle entre les deux lancettes a été

réduit.) |

|

|

Le grand orgue de la cathédrale Saint-Étienne.

Derrière, la verrière de la fin du XIVe siècle est appelée le

«grand housteau». |

La rose du «grand housteau» sur la façade

occidentale (vers 1395).

Au centre, la colombe du Saint-Esprit.

Les rayons de la rose accueillent des motifs de mosaïque assez

simples. |

Porte gothique embellie de personnages sculptés. |

L'horloge astronomique de 1424

a été restaurée dans les années

1990. |

«L'Adoration des bergers»

Tableau de Jean Boucher (1568-1633).

1ère moitié du XVIIe siècle.

Le peintre avait l'habitude de se représenter dans ses

toiles : c'est l'homme

qui regarde vers la droite, d'un air pensif, dans la partie

gauche de la toile. |

|

|

|

Documentation : «Un chef d'œuvre

gothique, la cathédrale de Bourges» de Jean-Yves Ribault,

éditions Anthèse, 1995

+ «La cathédrale de Bourges et ses vitraux»

par Jean Verrier, éditions du Chêne, Paris.

+ «La cathédrale Saint-Étienne de Bourges»,

éditions Ouest-France, texte de Jean-Yves Ribault.

+ «Les Grands vitraux de Bourges» d'Hervé Benoît,

© Centre Saint-Jean de la Croix, 2001

+ «Les plus belles cathédrales de France» par J.J.

Bourassé, Tours, 1880

+ «Les vitraux du Centre et des Pays de la Loire», Corpus

Vitrearum, CNRS, 1981

+Sessions du Congrès archéologique de France tenues

à Bourges en 1849 et 1898

+ «Dictionnaire des églises de France», ©

éditions Robert Laffont, 1967

+ «La vie de tous les Saints de France», collection dirigée

par M. Ch. Barthélemy, Bureau des annales hagiologiques de

la France, 1860

+ «Vie des saints» par le père Giry, corrigée

& complétée par Paul Guérin, éditions

de 1862.

+ «Notes d'un voyage en Auvergne» de Prosper Mérimée,

éditions Adam Biro, 1989 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|