|

|

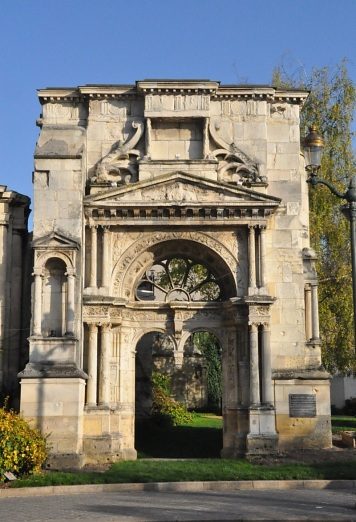

Une première église Notre-Dame,

de style Renaissance, a été bâtie à Épernay entre 1520

et 1550. Détériorée au fil du temps, elle s'écroula partiellement

en 1824, fut restaurée entre 1826 et 1833 et s'écroula à

nouveau en 1892. Tout ce qu'il en reste est le

portail Saint-Martin, visible aujourd'hui sur une place de la

ville. La municipalité décida la construction d'une nouvelle église

Notre-Dame, tandis que l'ancienne était démolie en 1909. Le nouvel

édifice, de 73 mètres de long, eut pour architecte Paul Selmersheim

(1840-1916) qui s'inspira de l'église gothique de Braine dans l'Aisne.

Cette construction commença en 1898, s'arrêta en 1905,

et reprit enfin de 1910 à 1915. Lors de l'offensive allemande

de juillet 1918, des obus firent s'écrouler une partie de la voûte

et endommagèrent la façade. Les réparations s'étalèrent

de 1922 à 1925.

Dès 1915, l'édifice se vit enrichi des vitraux

Renaissance de l'ancienne église. Eux aussi subirent le coup des

bombardements de 1918. Ce qu'il en resta fut entreposé chez le peintre

verrier Soccard à Paris, mais son atelier prit feu, réduisant

encore la part des vitraux d'origine. Ceux-ci sont néanmoins visibles

dans le chœur

et les chapelles

absidiales, quoi qu'on y trouve aussi des copies et des pastiches.

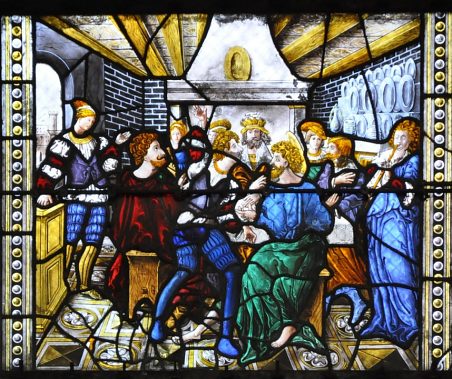

À noter le bel Arbre

de Jessé daté de 1523, mais très restauré, et la verrière

des «Noces

de Pélagie» datée de 1533, histoire tirée de la

vie de «saint Thomas, apôtre» dans la Légende

dorée. L'église ayant son abside à l'ouest, les directions

liturgiques nord et sud sont utilisées dans cette page.

|

|

La nef et le chœur de l'église Notre-Dame à Épernay. |

Vue d'ensemble de l'église Notre-Dame à Épernay. |

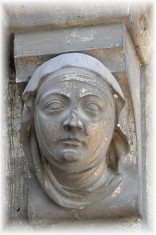

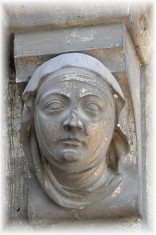

Culot à tête de moniale

sur la façade. |

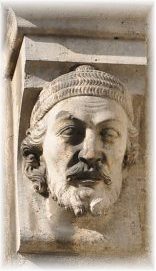

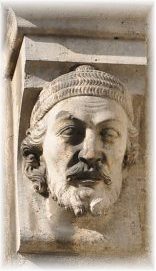

Culot à tête d'homme barbu

sur la façade. |

|

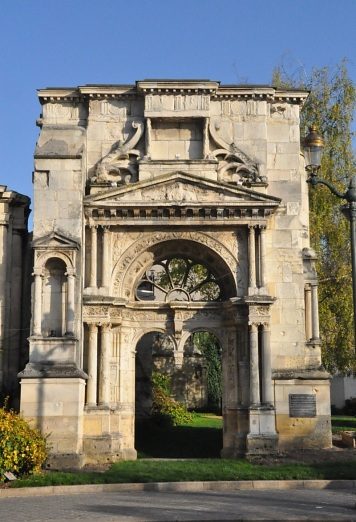

Le portail Saint-Martin,

dernier vestige de l'ancienne église d'Épernay.

Style Renaissance, XVIe siècle. |

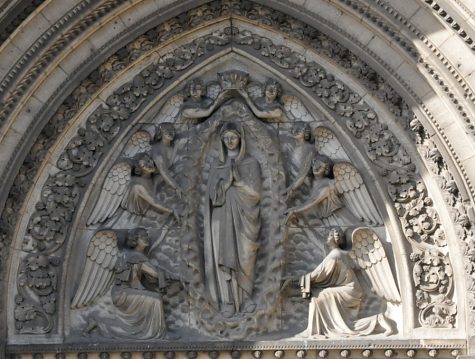

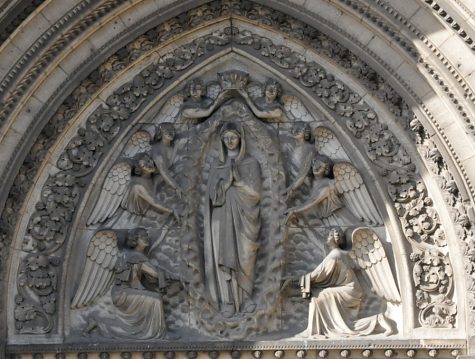

Bas-relief : «La Vierge adorée par les anges» (début

du XXe siècle)

Fronton du portail principal. |

Le chevet de l'église

et ses chapelles latérales et absidiales. |

Statue de la Vierge sur la façade.

Fin du XIXe - début du XXe siècle. |

|

|

| LA NEF, SES VITRAUX

ET SES CHAPITEAUX SCULPTÉS |

|

La nef et son côté sud vu depuis l'avant-nef.

Le deuxième niveau de l'élévation de l'église est parcouru,

sans interruption, par un triforium.

Celui-ci est aveugle, sauf dans l'abside où il est scandé d'oculi

comme on peut le voir à gauche sur la photo. |

|

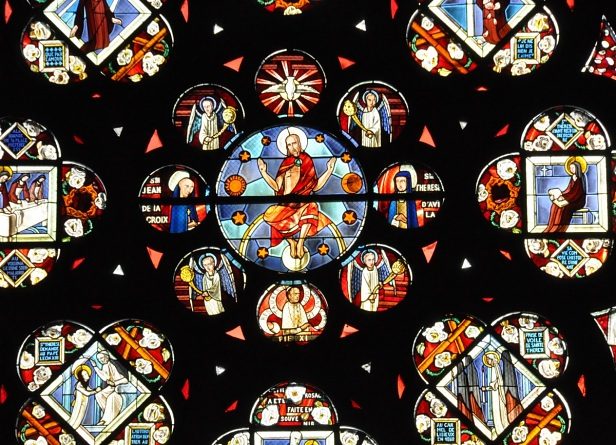

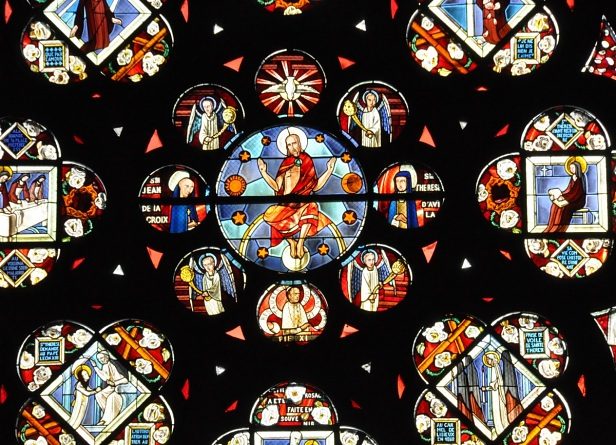

Rose de la façade (début du XXe siècle)

Scènes de la vie de sainte Thérèse d'Avila. |

Chapiteau sur un pilier de la nef.

Feuilles représentant une tête d'homme. |

Chapiteau sur un pilier de la nef.

Griffon dans un décor floral. |

Chapiteau sur un pilier de la nef.

Tête de taureau dans un décor floral. |

Rose des scènes de la vie de sainte Thérèse d'Avila

(partie centrale), début du XXe siècle. |

|

Le bas-côté sud vu du transept. |

Chapiteau sur un pilier de la nef.

Feuilles représentant une tête d'homme. |

Chapiteau sur un pilier de la nef.

Tête d'homme cornu dans un décor floral. |

Élévations sud vues depuis le chœur.

Les baies du troisième niveau de l'élévation reçoivent

des vitraux en verre blanc.

L'église profite ainsi d'une grande luminosité. |

Statue d'une Vierge à l'Enfant.

Elle est datée de la fin du Moyen Âge [base Palissy]. |

|

|

Page de la Renaissance portant un écusson.

Oculus de la nef. Fin du XIXe - début du XXe siècle. |

|

««---

La statue de Notre-Dame.

Elle remonterait au XIIe ou au XIIIe siècle et

pourrait être la statue originale qui trônait

au portail nord de la cathédrale

de Paris jusqu'au XIXe siècle. Lors de l'importante

restauration de ce monument entreprise par l'architecte

Viollet-le-Duc, elle aurait été retirée de son emplacement

à cause de son état très dégradé et remplacée

par une copie plus petite. Elle réapparaît on

ne sait comment dans le presbytère d'Épernay

à l'époque où l'on construit la nouvelle

église Notre-Dame. L'architecte est-il à l'origine

de ce sauvetage inespéré? On l'ignore.

Source : livret de visite

de l'église Notre-Dame.

|

|

Page de la Renaissance portant un écusson.

Oculus de la nef.

Fin du XIXe - début du XXe siècle. |

|

«La Conversion de la pécheresse»

École italienne, premier quart du XVIIe siècle [base Palissy]

(L'identification de cette toile est incertaine.)

Le site Internet du diocèse indique qu'il s'agit d'une copie

d'époque

d'Andréa Vaccaro, datée du XVIIIe siècle. |

Vitrail dans le transept, 1912.

Saint Berchaire, saint Rémi et saint Alpain. |

Statue de saint Christophe

portant l'Enfant. |

«Laissez venir à moi les petits enfants», tableau anonyme (qui aurait

besoin d'être restauré). |

Les Fonts baptismaux. |

Vitrail daté de 1912 siècle dans le transept.

Sainte Colette, sainte Jeanne d'Arc et sainte Jeanne de Chantal

(détail)

Ce vitrail n'est pas ce que le premier quart du XXe siècle

a produit de mieux. |

Monument funéraire avec gisant d'un homme, détail. |

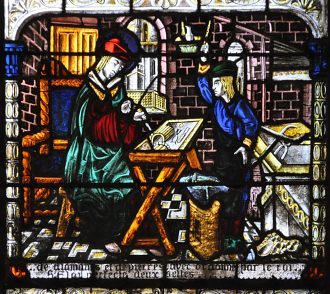

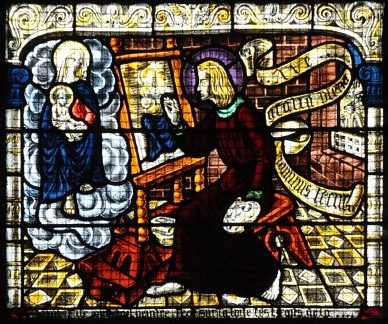

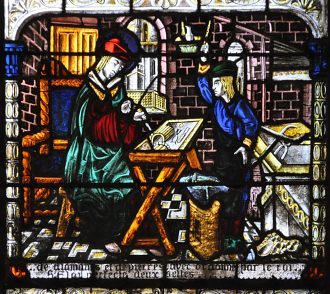

«Scènes de la vie de saint Luc», fin XIXe - début

du XXe siècle

Saint Luc, patron des peintres, peint le portrait de la Vierge

et de l'Enfant. |

|

Élévations nord dans la nef avec sa suite de chapiteaux sculptés

et ses oculi. |

Monument funéraire avec gisant. |

«Scènes de la vie de saint Éloi»

Vitrail de la fin du XIXe siècle - début du XXe

siècle. |

|

«Scènes de la vie de saint Luc»

Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.

|

|

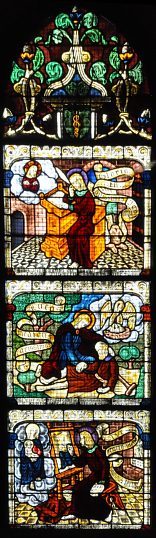

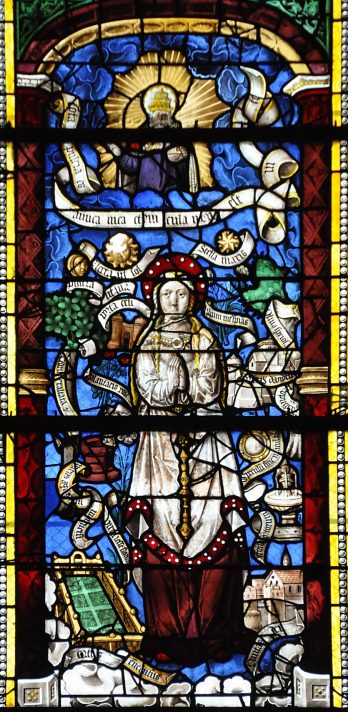

| L'ARBRE DE JESSÉ

(daté de 1523) |

|

La chapelle de l'Arbre de Jessé est située dans le bas-côté

nord. |

Baie 39, détail : le roi DAVID et sa lyre et le roi de

Juda JORAM. |

Baie 39, détail : deux rois de Juda. |

Baie 39, détail : le roi de Juda ASA et sa belle tunique

en jaune d'argent. |

Le bas-côté sud avec la statue du curé d'Ars.

Au fond, l'autel absidial de Saint-Vincent de Paul. |

|

Baie 39 : l'Arbre de Jessé de l'église Notre-Dame.

Daté de 1523, il est dit «très restauré»

par le Corpus Vitrearum. |

Baie 39, détail : le roi de Juda JORAM. |

|

L'oculus en haut de l'Arbre de Jessé. |

|

L'Arbre

de Jessé. Il est daté de 1523

et comporte deux lancettes qualifiées de «très

restaurées» par le Corpus Vitrearum.

L'Arbre est une généalogie théologique du Christ

partant de Jessé, père de David, et que

l'on voit allongé en bas à gauche) pour

aboutir à la Vierge et au Christ en passant

par une liste imposante de rois de Juda.

Son tympan devrait recevoir une Vierge à

l'Enfant (disparue ou cassée?). Ici, les lancettes

sont surmontées d'un oculus affichant un ange

vert aux ailes rouges et portant un phylactère

(ci-dessus).

Les têtes de lancettes reçoivent

un seul roi de Juda. À droite : Manassé

(nom indiqué sur le phylactère).

|

|

Baie 39, détail : le roi de Juda

dans la tête de lancette gauche. |

|

Baie 39, détail : un roi de Juda. |

Baie 39, détail : le roi de Juda JOTAM. |

Baie 39, détail : le roi de Juda JORAM. |

|

Baie 39, détail : un roi de Juda. |

Baie 39, détail : le roi DAVID et sa lyre. |

Baie 39, détail : le roi de Juda JOTAM. |

|

|

|

|

|

«Sainte Geneviève» d'Eustache Lesueur

Deuxième quart du XVIIIe siècle [base Palissy]. |

L'absidiole nord et ses deux chapelles. |

Statue de Jeanne d'Arc

Copie de la sculpture de Marie d'Orléans. |

Statue de saint Vincent de Paul

portant l'Enfant Jésus. |

|

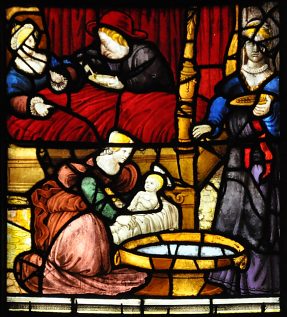

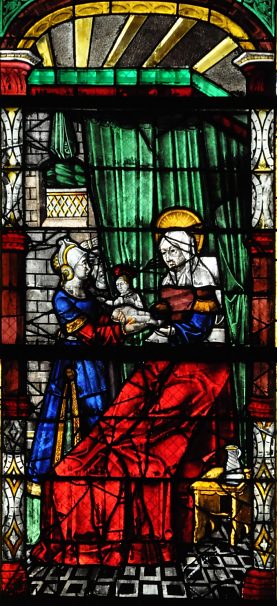

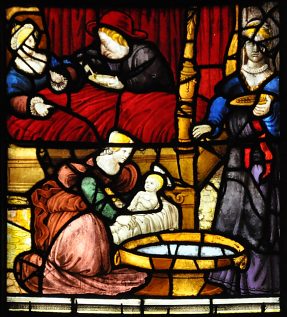

«La Naissance de la Vierge»

Première moitié du XVIe siècle

Chapelle du Sacré Cœur. |

Statue de saint Antoine de Padoue

avec l'Enfant Jésus. |

Bas-relief «La Mort de Louis XIII»

Autel de la chapelle Saint-Vincent de Paul

Fin du XIXe siècle. |

|

Chapelle du Sacré Cœur (fin du XIXe siècle)

et ses vitraux Renaissance qui illustrent la vie de la Vierge. |

«La Naissance de la Vierge», détail : Les donateurs

Première moitié du XVIe siècle. |

|

Chapelle absidiale sud de Saint-Vincent de Paul. |

«Scènes de la vie de saint Vincent, martyr»

Pastiche fin XIXe siècle de vitraux de l'époque Renaissance. |

|

|

«La Naissance de la Vierge»

Registre du haut du vitrail

Première moitié du XVIe siècle. |

Chapelle absidiale nord de Saint-Joseph

et ses vitraux Renaissance sur la vie de saint Augustin. |

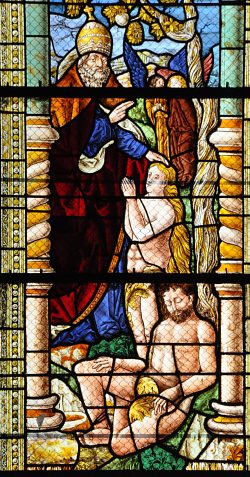

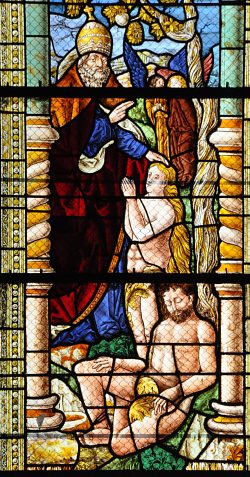

Vitrail de la Création.

Copie d'un vitrail de la première

moitié du XVIe siècle. |

Vitrail de saint Rémi. |

«««---

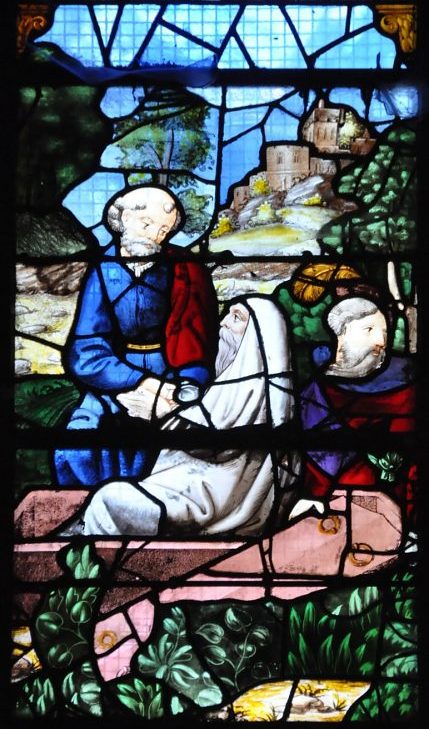

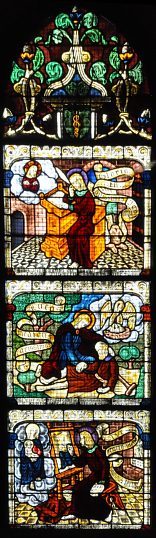

Vitrail dans la chapelle Saint-Joseph

Scène de la vie de saint Augustin, détail.

Première moitié du XVIe siècle

Cet ensemble de vitraux dédiés à la vie de saint

Augustin

est loin d'égaler les meilleures créations de l'époque. |

|

|

Bas-relief «Saint Vincent de Paul

et sainte Jeanne de Chantal»

sur l'autel de la chapelle Saint-Vincent de Paul

Fin du XIXe siècle. |

Vitrail de la Création (Le Père Céleste avec Adam et

Ève)

Copie du vitrail de la première moitié du XVIe siècle. |

«Notre-Dame au Rosaire»

Toile anonyme, XVIIIe siècle ? |

«Scènes de la vie de saint Vincent, martyr»

Pastiche fin XIXe siècle de l'époque Renaissance. |

|

| LE VITRAIL DES

VICAIRES ET L'ART DU PASTICHE AUX XIXe ET XXe SIÈCLES |

|

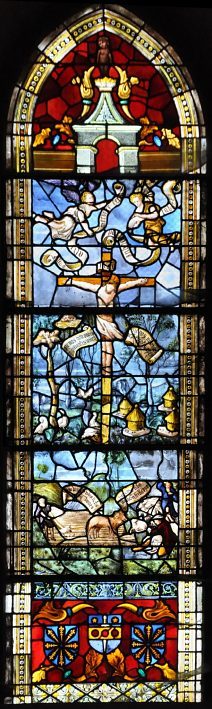

«Le vitrail des vicaires»

réalisé par Edmond Soccard

entre 1922 et 1925. |

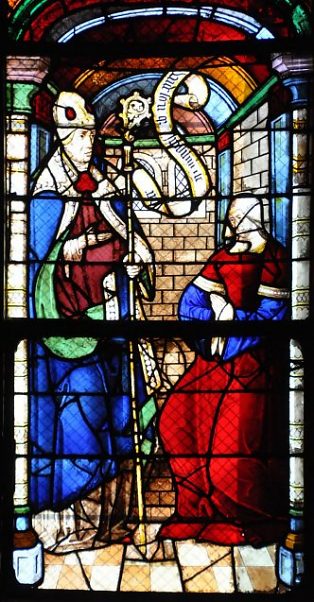

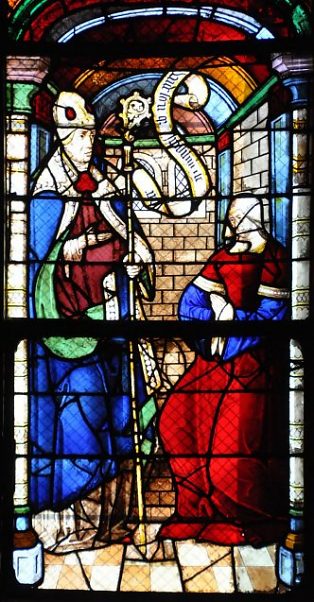

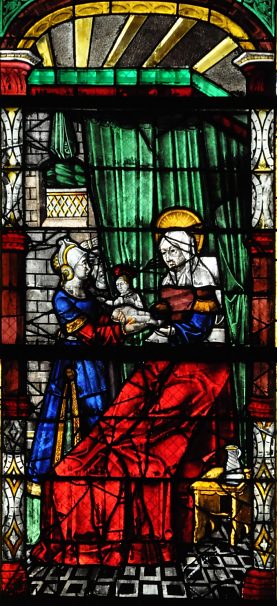

«La Rencontre à la Porte Dorée»

Première moitié du XVIe siècle. |

Le Grand prêtre refuse l'offrande d'Anne et de Joachim

parce qu'ils n'ont pas d'enfant.

Vitrail de la première moitié du XVIe siècle. |

|

|

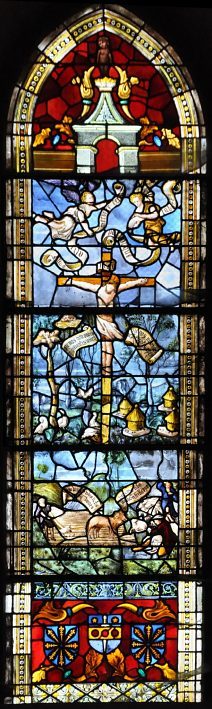

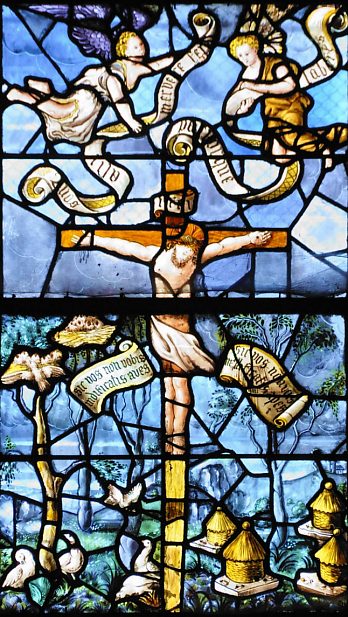

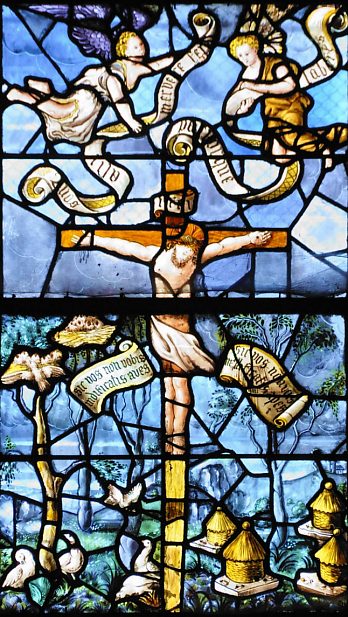

Le vitrail

de la Crucifixion a été appelé «vitrail

des vicaires» au XXe siècle.

Ce surnom se réfère aux messages inscrits sur

les phylactères qui entourent la croix : «ce

n'est pas pour vous que vous construisez des nids, oiseaux»,

«ce n'est pas pour vous que vous faites du miel,

abeilles». Tout comme le vicaire ne travaille

pas pour lui, mais pour le curé dont il est l'adjoint.

Ce vitrail de la Crucifixion semble sorti tout droit

de l'époque Renaissance. On y trouve les figures en

jaune d'argent, un beau paysage bleuté, le travail à

la grisaille, sans compter le riche réseau de plombs

de casse. Et pourtant, c'est une copie réalisée entre

1922 et 1925 par le peintre verrier Edmond Soccard.

Reprenons le fil de l'histoire. L'ancienne église d'Épernay

reçut à la Renaissance une riche verrière

créée par les artistes troyens. De démolition en reconstruction,

ces verrières furent replacées dans l'actuelle

église Notre-Dame en 1915. En 1918, elles sont très

endommagées par les bombardements. Le fils, Pierre,

de l'architecte de l'église Paul Selmersheim (1840-1916)

---»»

|

|

«Le vitrail des vicaires», détail. |

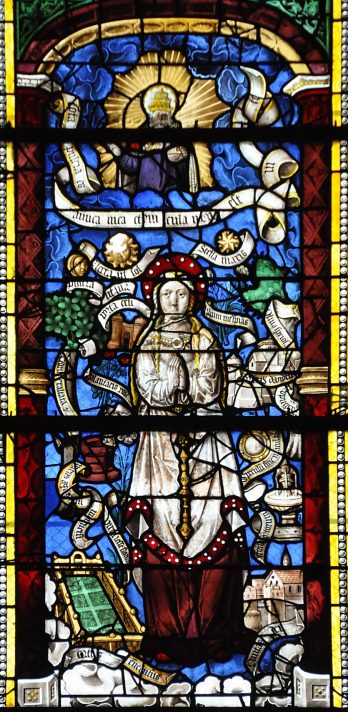

Baie 0, détail : les Litanies de la Vierge.

Vers 1530. |

|

«Le vitrail des vicaires», détail : Le panneau des laboureurs. |

|

---»» les confie

alors à son beau-frère Edmond Soccard

(1869-1934). C'est un très bon peintre verrier

qui travaille dans le XIIIe arrondissement de Paris,

malheureusement dans des locaux en bois. C'est là

qu'il stocke les vitraux d'Épernay. En octobre 1920,

un incendie éclate dans son atelier, détruisant les

caisses contenant les verrières. Avec ceux d'Épernay,

des vitraux provenant de la cathédrale

d'Amiens et de l'église de Balham dans les Ardennes

sont également perdus. On ne récupère que quelques

débris dans les décombres. Heureusement Soccard avait

pris des photos. C'est grâce à elles qu'il

a pu refaire, avec un réel talent, ce vitrail de la

Crucifixion. On a, par ce fait divers malheureux, un

aperçu de l'extraordinaire savoir-faire des peintres

verriers de la fin du XIXe siècle et du début

du XXe dans le pastiche des vitraux du Moyen Âge

et de la Renaissance. Savoir-faire qui rend parfois

bien difficile l'authentification des vitraux d'époque.

À la suite de cet incendie, le ministère

de l'Instruction publique et des Beaux-Arts imposa des

conditions draconiennes dans les ateliers des peintres

verriers avant de leur confier des vitraux en dépôt

: incombustibilité des locaux, chambre forte pour le

stockage, prise de vue dès leur arrivée dans

les lieux et assurance.

Source : «Vitrail,

Peinture de lumière», Éditions Lieux Dits.

|

|

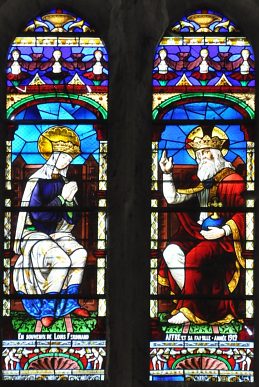

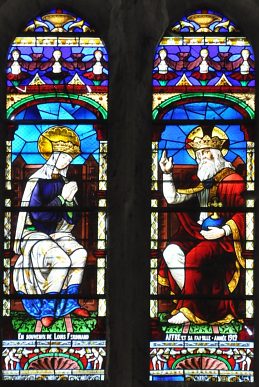

Saint Joachim et sainte Anne

Vitrail dans le chœur.

Première moitié du XVIe siècle. |

«La Rencontre à la Porte Dorée»

et «La Naissance de la Vierge»

Première moitié du XVIe siècle. |

«La Sainte Famille»

Première moitié du XVIe siècle. |

|

| LE TRANSEPT, LE

CHŒUR ET L'ABSIDE DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME |

|

Le transept et son autel de messe, placé là après

Vatican II.

Le triforium n'est pas interrompu par le transept. |

Le chœur et l'abside l'église Notre-Dame

La voûte a été partiellement détruite par les bombardements

en 1917. |

La Naissance de la

Vierge ---»»»

Première moitié du XVIe siècle

Vitrail dans le chœur. |

|

|

L'orgue dans le transept sud. |

|

|

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. |

Scènes de la vie de Marie

(Nativité et Sainte Famille)

Vitrail dans le chœur.

|

|

Statue d'une Vierge à l'Enfant

(Copie de la Vierge gothique

du musée de Cluny).

À DROITE ---»»»

«Le Massacre des Innocents»

Détail, 1ère moitié du XVIe siècle. |

|

Saint Jacques le Majeur et saint Pierre.

Vitrail dans l'abside (vers 1925). |

|

Le chœur et ses vitraux Renaissance. |

L'abside (triforium et troisième niveau de l'élévation)

reçoit des vitraux du début du XXe siècle. |

Vierge à l'Enfant, détail.

(Copie d'une statue de Cluny). |

L'autel du Saint Sacrement dans le chœur.

Marbre de la Feuderie à Jeumont dans le Nord. |

|

| LE VITRAIL DE

LA CHARITÉ DE SAINT MARTIN, 2e quart du XVIe sièicle |

|

|

Baie 37 : la Charité de saint Martin, détail.

Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que Martin

a été représenté en uniforme d'officier romain.

«««---

Baie 37 : la Charité de saint Martin.

Don du prieur Jean Gautier

2e quart du XVIe siècle.

Les têtes de lancettes sont du XXe siècle.

|

|

Baie 37 : la Charité de saint Martin, détail. |

|

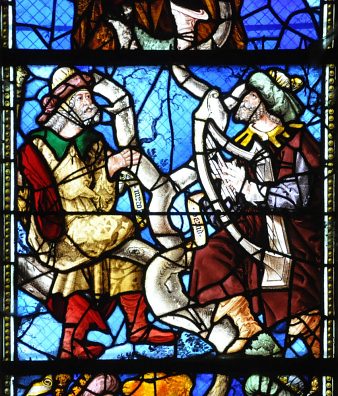

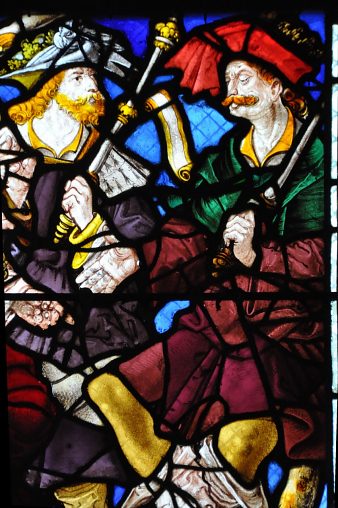

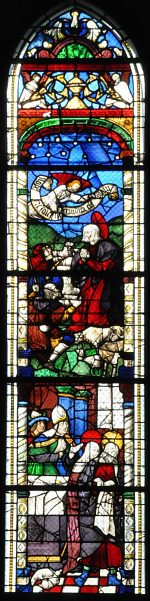

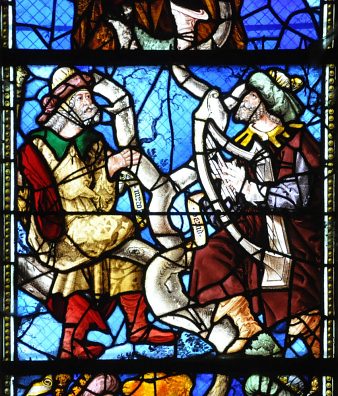

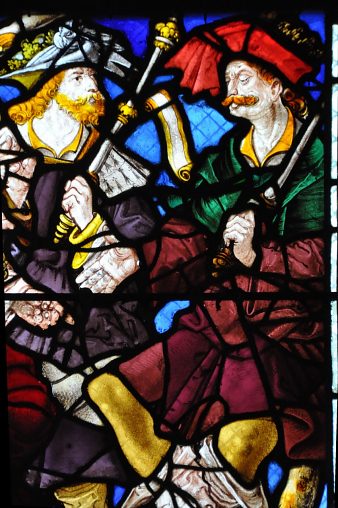

| BAIE 16, LE VITRAIL

DES NOCES DE PÉLAGIE (1533 et vers 1922) |

|

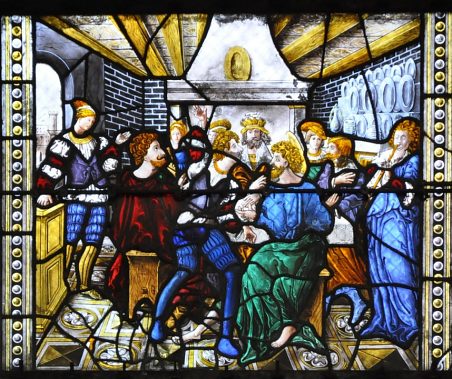

Baie 16 : les Noces de Pélagie.

1533 et restauré en 1922.

Saint Thomas et Abbanes arrivent à la cour du roi, père

de Pélagie.

On voit bien que le personnage à droite, vêtu d'un costume

vert, a une tête refaite au XXe siècle. |

«La Bénédiction de la Vierge»

Vitrail dans l'abside (vers 1925). |

«Marie immaculée»

Tableau dans la nef. |

«Marie est promise au monde»

Tableau dans la nef. |

|

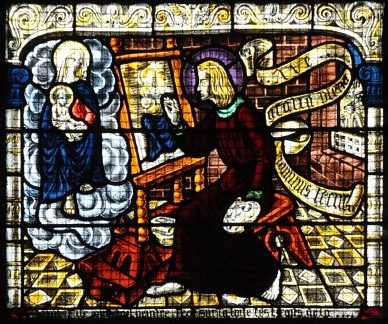

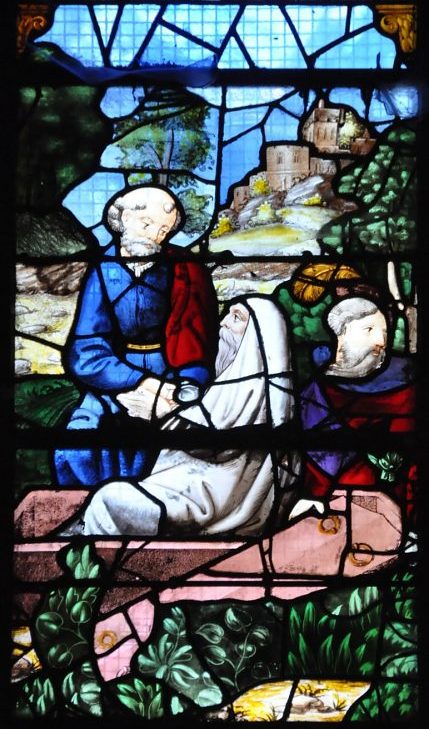

Baie 16, les Noces de Pélagie (vers 1533) : saint Thomas regarde

le ciel pendant le repas. |

Baie 16, les Noces de Pélagie (vers 1533) : le sommelier

est dévoré par un lion. |

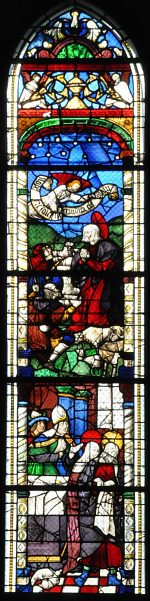

Baie 38 : la Prédication du Christ et la Résurrection

de Lazare.

Vitrail de la chapelle des fonts baptismaux.

2e quart du XVIe siècle. |

Baie 38 : la Résurrection de Lazare, détail du panneau

central.

Chapelle des Fonts baptismaux.

2e quart du XVIe siècle. |

|

|

Baie

16, «Les Noces de Pélagie» :

c'est un sujet assez rare dans l'iconographie chrétienne

et dans les vitraux. Le thème est expliqué dans

la vie de «saint Thomas, apôtre» de

la Légende dorée de Jacques de Voragine.

Sur invitation du Seigneur, saint Thomas part en Inde

construire un palais pour le roi de ce pays, Gondofer.

Il est accompagné du prévôt du roi, Abbanes. En

route, ils s'arrêtent dans une ville où

un roi célèbre les noces de sa fille, Pélagie.

Toute la ville doit y prendre part, y compris nos deux

voyageurs. Mais Thomas, plongé dans ses pensées, ne

mange rien et regarde vers le ciel (panneau ci-dessus).

Le sommelier, irrité, le soufflette (panneau ci-dessous).

Alors Thomas s'exclame : «Mieux vaut pour toi

que tu sois puni sur-le-champ d'une peine passagère,

et que dans la vie future ton acte te soit pardonné.»

Et il déclare que, avant qu'il se lève de table,

la main du sommelier sera apportée ici par des chiens.

Le sommelier sort puiser de l'eau, mais un lion l'attaque

et le tue (panneau ci-contre). Des chiens déchirent

son corps et l'un d'entre eux apporte la main coupable

dans la salle du festin. Jacques de Voragine ajoute

que saint Augustin blâme cette histoire et la

déclare apocryphe parce qu'elle représente une vengeance.

Ce vitrail, daté de 1533, est parfois présenté sous

le titre des Noces de Pélagie, fille du roi Gunduforus.

Mais, dans la Légende dorée, le roi qui invite

toute sa ville aux noces de sa fille Pélagie n'a pas

de nom. Alors que Gondofer est le nom donné au roi de

l'Inde chez qui se rendent saint Thomas et Abbanes.

Source : La Légende

dorée de Jacques de

Voragine, éditions Diane de Selliers, traduction de

Theodor de Wyzewa (les propos de Thomas sont tirés de

la traduction).

|

|

Baie 16, les Noces de Pélagie» (vers 1533) : le sommelier

soufflette saint Thomas. |

Le grand orgue Cavaillé-Coll dans le transept. |

Baie 38 : la Prédication du Christ, détail.

Chapelle des Fonts baptismaux.

2e quart du XVIe siècle. |

|

La nef vue depuis le chœur. |

Documentation : Livret de visite disponible

dans l'église

+ «Vitrail, peinture de lumière» aux éditions Lieux-Dits

+ «Corpus Vitrearum, Les vitraux de Champagne-Ardenne»,

éditions du CNRS, 1992

+ base Palissy + site Internet du diocèse. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|