|

|

|

|

La construction de la collégiale

Saint-Hippolyte a commencé en 1415. C'est la même année

que sainte Colette créait, non loin, le monastère

des Clarisses. Le fondateur de l'église est un bourgeois

de Poligny, Jean Chousat, devenu «gouverneur des finances»

des ducs de Bourgogne. (Il possède sa statue dans le chœur.)

À sa demande, le pape Eugène IV érige l'église

en «collégiale insigne». À la mort de

Jean Chousat, le clocher est à peine commencé. La

générosité de l'évêque de Tournay,

Jean Chevrot, permit d'en achever la construction (aux alentours

de 1450).

Malheureusement, la ville de Poligny va subir les affres de la guerre

de Dix Ans (1635-1644), épisode meurtrier et sanglant

qui a opposé la France de Richelieu à la Maison d'Autriche

et que les historiens appellent la «période française»

de la guerre de Trente Ans (1618-1648). La Franche-Comté,

que Richelieu veut conquérir, est mise à sac par les

Français et leurs alliés, les princes protestants

allemands. Bien des petites villes et des villages sont détruits,

brûlés, les habitants massacrés. La province

va perdre 60% de sa population (morts ou exilés). C'est lors

de cet épisode tragique que la ville de Poligny et sa collégiale

sont livrées aux flammes. Tous les vitraux d'origine de Saint-Hippolyte

sont brisés.

Au niveau de l'architecture, l'intérieur de la collégiale

est assez sobre. Arcades simples, colonnettes assez chiches montant

jusqu'à la naissance des voûtes, pas de chapiteau.

L'intérêt de l'église réside dans sa

magnifique collection de statues bourguignonnes du XVe siècle

créées par les meilleurs sculpteurs du temps (Claus

de Werve, Jean de la Huerta, etc.). On pourra admirer entre autres

une superbe Vierge

du fondateur de Claus De Werve dans l'absidiole sud.

|

|

Vue d'ensemble de la nef de la collégiale Saint-Hippolyte

La poutre de gloire date de la première moitié du XVe

siècle, la chaire à prêcher du XVIIIe siècle. |

Le portail principal est ornée de deux œuvres :

la Vierge à l'Enfant de

Jean de la Huerta et le bas-relief du Martyre de saint Hippolyte. |

Vierge à l'Enfant

Atelier de Jean de la Huerta, milieu du XVe siècle. |

Piéta de la fin du XVe siècle au-dessus de la porte sud. |

Le porche, devant le portail principal, a été

ajouté au XVIIe siècle. |

Bas-relief dans le tympan du portail principal : Le Martyre

de saint Hippolyte. |

|

Vue extérieure, XVe siècle. Le dôme du clocher,

qui remplace

une flèche tombée en 1638, date du XVIIe siècle. |

L'entrée sud porte encore les marques

du gothique flamboyant |

|

Vue de la collégiale depuis le chevet. |

Vierge à l'Enfant en albâtre.

École de Brou, XVIe siècle.

Chapelle du Saint Sacrement. |

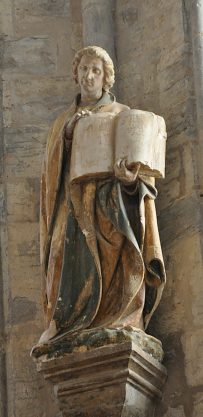

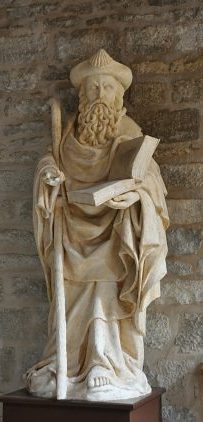

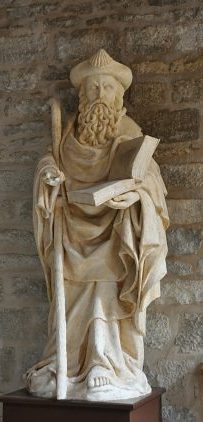

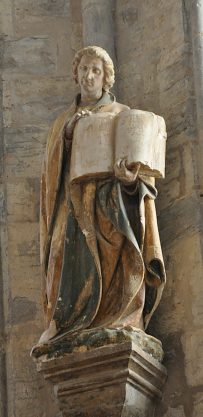

Statue de Saint Étienne lisant.

Fin du XVe ou premier tiers du XVIe siècle.

Albâtre, restes de polychromie |

|

La statuaire

bourguignonne en Franche-Comté.

Au XVe siècle, plusieurs Polignois occupent

des postes de haut rang à la cour des ducs de Bourgogne.

C'est le cas de Jean Chousat, «gouverneur des finances»

des ducs. Ils sont donc bien placés pour solliciter

les artistes les plus en vue de la cour afin que ceux-ci travaillent

pour eux et leur ville.

Ces artistes vont ainsi embellir les monuments que la générosité

- ou le goût de la gloire - des bourgeois de Poligny

vont les amener à faire construire. Le grand Claus

Sluter (mort à Dijon

en 1406) ne participera pas à cette «campagne»

artistique. En revanche, son neveu, Claus De Werve, de même

que Jean de la Huerta, vont créer quelques chefs d'œuvre.

Source : panneau dans la nef.

|

|

Le bas-côté sud avec, à droite, la chapelle du Saint Rosaire

et le priant de Thomas de Plaine vu de dos.

Au fond à gauche dans l'absidiole, la chapelle du fondateur. |

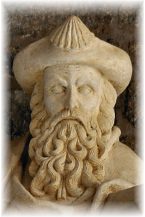

Statue de saint Blaise.

Albâtre polychromé du XVe siècle. |

|

Les ornements

perdus de l'église.

Jean Chousat et sa femme Blanche Guillet ne furent pas les

seuls à consacrer une partie de leurs biens à

l'édification de l'église Saint-Hippolyte de

Poligny. On note aussi le chancelier Jean de Thoisy, évêque

de Tournai, et Nicolas Rolin qui lui succéda dans sa

charge. Ces deux très hauts fonctionnaires de l'administration

ducale étaient originaires d'Autun. En 1429, Jean Chousat

et son épouse avaient d'ailleurs financé l'installation

d'un doyen et de douze chanoines.

En 1448, une nouvelle donation accrut le prestige de l'église.

Un prélat d'origine polinoise, Jean Chevrot, qui avait

déjà fait élever une chapelle dédiée

à la Vierge et à saint Antoine et desservie

par trois chapelains, ajouta le financement d'un chantre expert

en l'art de musique pour apprendre et instruire quatre enfants.

De plus, dans son testament de 1458, Chevrot donna, pour la

décoration du chœur, trois tapisseries des Sibylles

et un «tapis des VII sacrements de la Sainte Église»

[cité par Pierre Quarré].

Près de deux siècles plus tard, la guerre de

Trente Ans s'abattit sur la ville.

|

En 1638, les troupes françaises

pillèrent l'église et la brûlèrent.

Pierre Quarré écrit : «Il ne reste malheureusement

aucun des ornements liturgiques, chapes d'or à images,

avec orfrois garnis de perles, croix reliquaires, châsses,

paix, calices, statuettes d'argent doré, donnés

par Jean Chevrot et dont l'inventaire de 1477 permet de mesurer

le nombre et la richesse. La plupart des œuvres d'art

qui faisaient parure à l'église depuis le XVe

siècle et rehaussaient l'éclat des cérémonies

disparurent, lorsque l'église fut pillée et

brûlée, le 29 juin 1638, par les troupes françaises

qui, sous le commandement du duc de Longueville, s'emparèrent

de la ville de Poligny.»

La seule richesse qui reste de l'église est sa collection

de statues du XVe siècle.

Source : Congrès archéologique

de France, 118e session, 1960, Franche-Comté, article

«La Collégiale Saint-Hippolyte de Poligny et

ses statues» par Pierre Quarré.

|

|

| LES CHAPELLES

LATÉRALES SUD |

|

Bas-côté sud : trois chapelles avec leurs priants.

Thomas de Plaine est à gauche ; Pierre de Versey, au

centre ;, et, caché dans la dernière chapelle

à droite, Jean Chevrot. |

Priant de Jean Chevrot, évêque de Tournay.

XVe siècle.

|

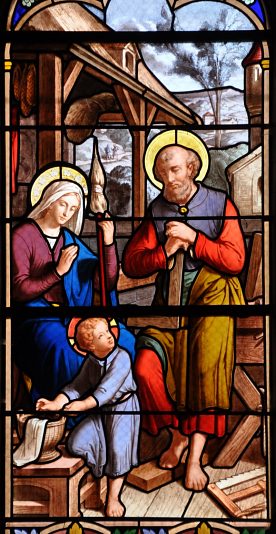

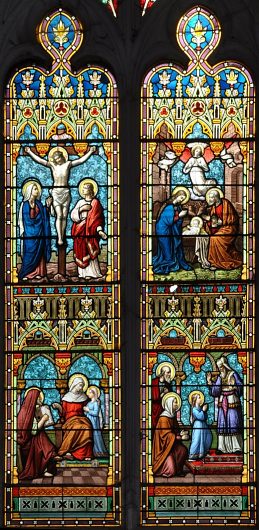

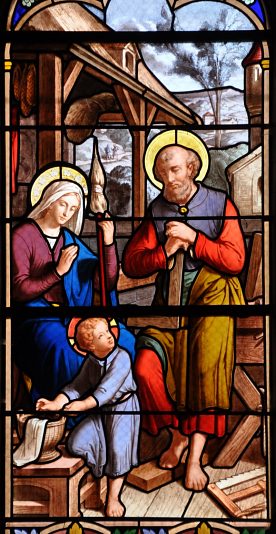

«Scènes de la vie de saint Joseph» dans la

chapelle Saint-Joseph.

Vitrail du XIXe siècle. |

Chapelle latérale sud Saint-François-Xavier.

En face du tableau : priant de Pierre de Versey,

polinois, évêque d'Amiens, XVe siècle. |

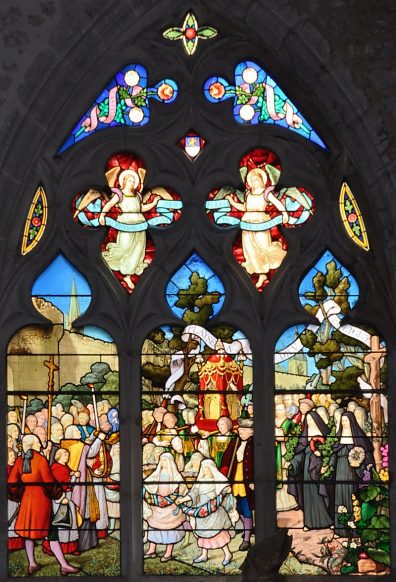

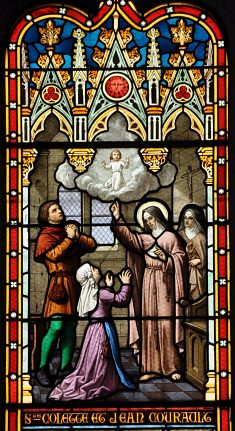

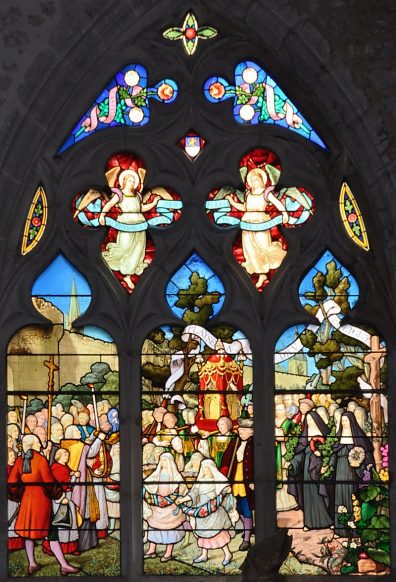

Vitrail du XIXe siècle : Réception à Poligny

du corps de sainte Colette.

Les restes de la sainte ont été offerts

à la collégiale, au XVIIIe siècle,

par Louise de France, abbesse de Saint-Denis et

fille de Louis XV. |

|

Statue de Vierge à l'Enfant

XVe siècle. |

Clé de voûte

dans une chapelle latérale. |

Statue de sainte Catherine

Albâtre polychromé du XVe siècle. |

|

Priant de Pierre de Versey, polinois, évêque

d'Amiens.

Il était également le neveu de Jacques

Coytier,

polinois, médecin de Louis XI.

Pierre, traces de polychromie et de dorures, XVe

siècle. |

Vierge à l'Enfant en albâtre, détail.

École de Brou, XVIe siècle. |

|

|

|

Priant de Jean Chevrot, évêque de Tournay, XVe siècle.

(Chapelle Saint-Joseph, dite de Tournay)

Grâce à sa générosité le clocher

put être construit. |

Clé de voûte dans une chapelle latérale

XVe siècle. |

Clé de voûte avec deux anges tenant un écusson

Chapelle du Saint-Sacrement , XVe siècle. |

Vitrail «Scènes de la vie de sainte Joseph»

Détail, XIXe siècle |

Tableau «Saint-François Xavier»

Chapelle Saint-François d'Assise

Ce tableau ressemble au «Saint

François-Xavier mourant sur le côte de Chine»

de Claude Perrin et daté

de 1709, visible dans l'église Saint-Just

à Arbois. |

Réception à Poligny du corps de sainte Colette, détail. |

|

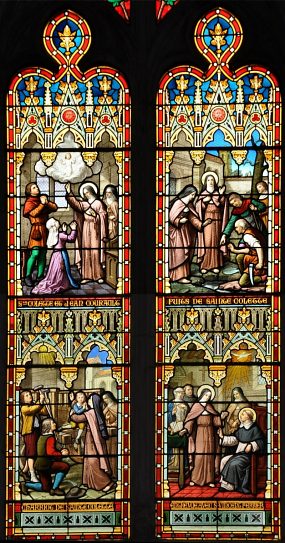

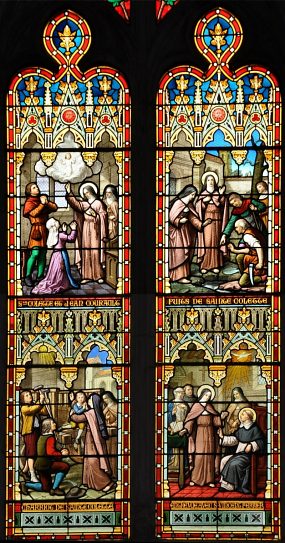

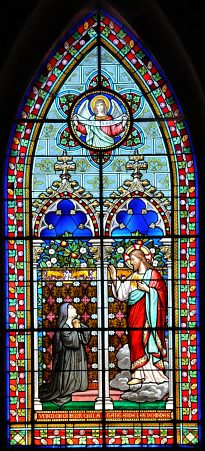

«Résurrection d'une religieuse par sainte Colette»

Vitrail de L. Bégule, Lyon, 1892 |

Chapelle latérale sud du Saint Rosaire avec le priant de Thomas

de Plainevu de dos. |

Priant de Thomas de Plaine, président au Parlement de

Bourgogne.

Plâtre d'Antoine le Moiturier

Copie d'une statue de la première moitié du XVe siècle

au Louvre.

(Chapelle du Saint Rosaire) |

Statue de sainte Barbe.

Pierre polychrome du XVe siècle.

(Chapelle du Saint Rosaire) |

Scènes de la vie de sainte Colette.

Vitrail du XIXe siècle. |

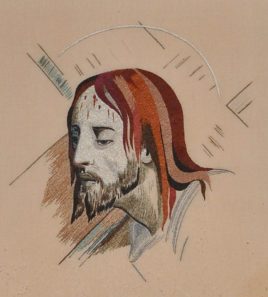

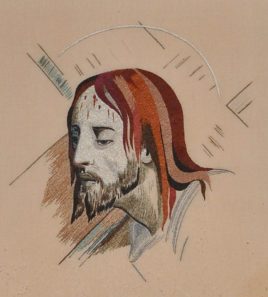

Chemin de croix, station VII :

Jésus tombe pour la seconde fois, détail.

XXe siècle. |

|

Statue de sainte Anne et Marie.

XVe siècle. |

Chemin de croix, station III :

Jésus tombe sous le poids de la croix

XXe siècle. |

|

«La Confrérie du Saint-Sacrement de Poligny», détail.

Vitrail du XIXe siècle.

Tous les ordres de la société sont représentés

: clergé, robe, noblesse et gens du peuple. |

|

|

|

|

Vitrail de la «Confrérie du Saint-Sacrement de Poligny

1247-1896»

XIXe siècle. |

La chapelle du fondateur.

Le fondateur de l'église, Jean Chousat, est enterré

au pied de l'autel. |

La Vierge du fondateur par Claus De Werve

1429.

Chapelle du fondateur. |

|

|

|

|

L'art

bourguignon au XVe siècle.

Avec le duc Philippe le Hardi et Claus Sluter, l'art

européen va prendre un tournant décisif.

Jusque-là confiné dans l'étroitesse

des cours, l'art quitte cette espèce d'adoration

égoïste pour l'objet précieux, sa

merveilleuse technique et son matériau rare pour

s'ouvrir à un univers d'œuvres monumentales,

propres à saisir les esprits.

Le duché de Bourgogne, au XVe siècle,

est un État puissant et riche. Il intègre

la Belgique actuelle, une partie de la Hollande et l'est

de la France. L'autonomie de ses villes marchandes est

la source de sa prospérité.

Vers la fin du XVe siècle, ce bel édifice

disparaît. Par mariage, les possessions hollandaises

rejoignent l'Empire : c'est la fin de la première

période de splendeur pour les cités marchandes

comme Bruges ou Gand. Quant au duché, après

une guerre, Louis XI l'annexe à son royaume.

Source : «L'art au

XVe siècle», éditions Hazan.

|

|

«L'Assomption», tableau attribué à Jordaëns (XVIIe siècle)

dans la chapelle du fondateur. |

|

|

| LA POUTRE DE

GLOIRE DU XVe SIÈCLE ET LA CHAIRE À PRÊCHER

DU XVIIIe SIÈCLE |

|

La poutre de gloire, en bois polychrome, date de la première

moitié du XVe siècle

| La Vierge de la poutre de

gloire ---»»» |

|

|

Scènes de la vie de sainte Colette, XIXe siècle

«Entrevue avec saint Vincent Ferrier» |

La chaire à prêcher du XVIIIe siècle. |

La cuve de la chaire à prêcher

et ses panneaux sculptés en bois polychrome.

|

L'ange souffleur sur l'abat-son

de la chaire à prêcher

Cet ange souffleur, qui ne repose sur l'abat-son

que d'un seul pied tandis que l'autre paraît en

mouvement, fait montre d'un grand dynamisme

dans son attitude.

La chaire à prêcher vient de

l'église

du couvent des Jacobins. |

| LES CHAPELLES

LATÉRALES NORD |

|

Le bas-côté nord et ses chapelles latérales. Au fond, la chapelle

du Saint-Sacrement. |

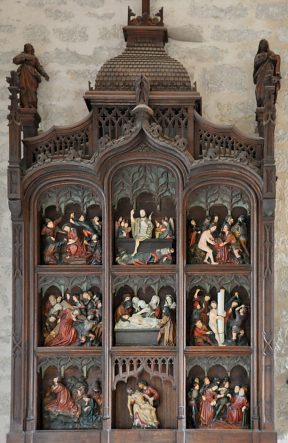

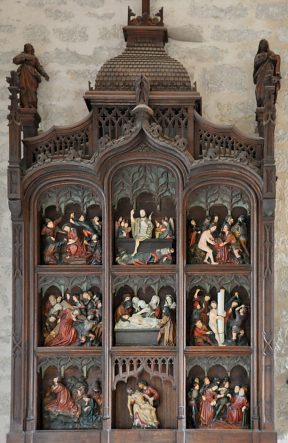

Retable de la Passion en bois sculpté polychrome, XVe siècle.

(Chapelle nord près de l'entrée de l'église.) |

Retable de la Passion, XVe siècle

Panneau : Jésus porte sa croix. |

Piéta de 1615 provenant du couvent des Capucins.

(Chapelle nord près de l'entrée.) |

Retable de la Passion, XVe siècle.

Panneau : La mise au tombeau |

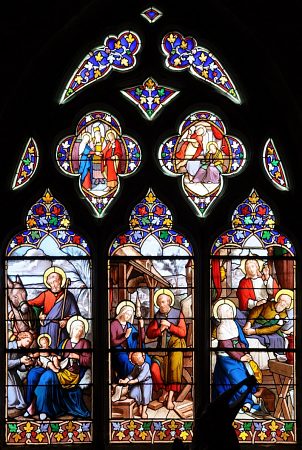

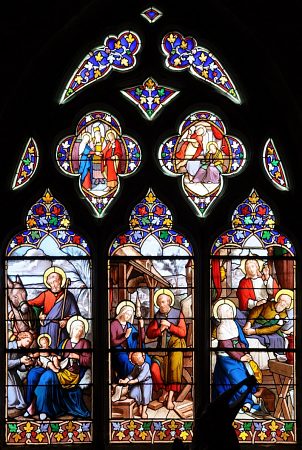

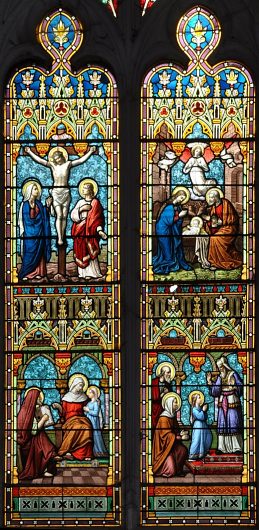

«Scènes de la vie de la Vierge», XIXe siècle

La Présentation de Marie au temple. |

Statue de sainte Anne et de Marie

École de Brou, XVIe siècle.

(Chapelle du Saint-Sacrement) |

Statue de saint Nicolas

XVIIe siècle.

(Chapelle du Saint-Sacrement)

|

Le retable de la chapelle Saint-Vernier.

Saint Vernier est le patron des vignerons. |

«La Vierge au Rosaire»

Tableau de J.M. Combette, 2e quart du XIXe siècle.

(Chapelle du Saint Rosaire) |

Statue de saint Bon, albâtre du XVe siècle,

détail. |

|

Vitrail des scènes de la vie de la Vierge, XIXe

siècle.

La Présentation de Marie au temple, détail. |

Chapelle du Saint-Sacrement

Le retable est de style Louis XVI.

Il est encadré de deux belles statues : saint

Léonard à gauche

et saint Nicolas à droite. |

|

|

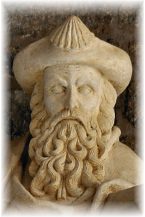

Statue de saint Jacques le Majeur

Jean de la Huerta, XVe siècle. |

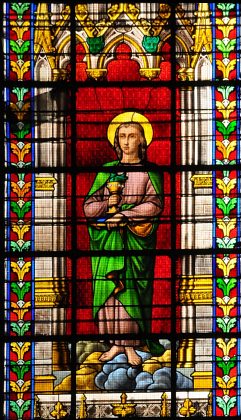

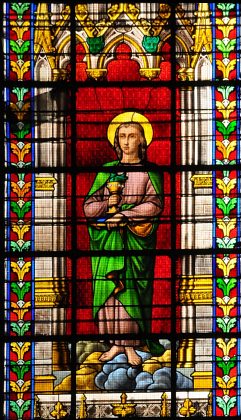

Saint Aligius, évêque

Vitrail du XIXe siècle. |

|

|

Statue de saint Léonard

Attribuée à Claus De Werve

Premier tiers du XVe siècle.

Saint Léonard est le patron des prisonniers.

«««---

Un angelot sur le retable

de la chapelle Notre-Dame

XVIIIe siècle. |

|

|

|

Vitrail des scènes de la vie de la Vierge.

XIXe siècle. |

«La Vierge au rosaire», détai.

Tableau de J.M. Combette, deuxième quart du XIXe siècle |

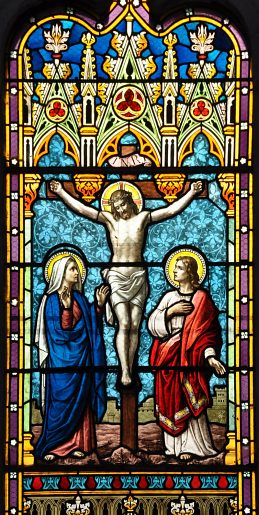

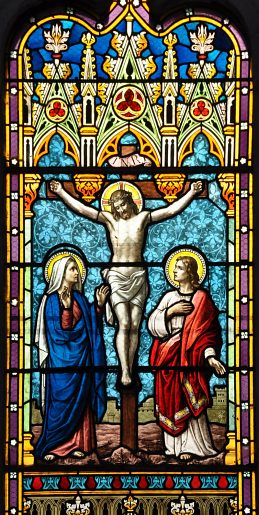

Vitrail des scènes de la vie de la Vierge

Détail : La Crucifixion (XIXe siècle) |

|

Chapelle Notre-Dame, retable du XVIIIe siècle.

Les statues sont des XIXe et XXe siècles. |

Peinture murale (XIXe ou XXe siècle)

dans la chapelle Notre-Dame. |

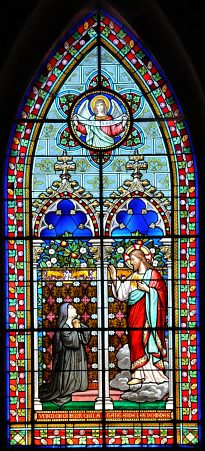

Apparition du Sacré Cœur à

Marguerite-Marie Alacoque.

Vitrail du XIXe siècle. |

Statue de saint Jean-Baptiste

par Jean de la Huerta, XVe siècle. |

Vitrail de l'apparition du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie Alacoque,

détails. |

|

|

Statue de saint Paul

Premier tiers du XVe siècle.

Plâtre, copie d'après l'original qui est au

Metropolitan Museum New York. |

| LE CHŒUR,

LES STALLES DU XVIIe SIÈCLE ET LES BOISERIES DU XIXe

SIÈCLE |

|

Le chœur de la collégiale Saint-Hippolyte.

Quatre belles statues du XVe siècle ornent le chœur entre

les trois baies vitrées :

Jean Chousat, la Vierge à l'Enfant, saint Jean et saint André. |

La Vierge

Vitrail du XIXe siècle dans le chœur de l'église. |

Statue de Jean Chousat († 1433) , XVe siècle

JEAN CHOUSAT, fondateur de l'église, était gouverneur

des finances des ducs de Bourgogne. |

Saint Jean.

Vitrail du XIXe siècle dans le chœur de l'église |

Statue de Vierge à l'Enfant

dans le chœur, XVe siècle. |

|

La statue

de Jean Chousat dans le chœur.

Cette statue, donnée ci-dessus, pose problème.

Depuis quand un notable, ayant certes œuvré à

l'édification de l'église, peut-il se permettre

de se faire représenter dans une statue en pied, qui

plus est dans le chœur de l'église et en pendant

de saint Jean ? Dans son article du Congrès archéologique,

Pierre Quarré apporte des réponses.

Une historienne, Mlle Jalabert, écrivit en 1947 que

c'était par pure vanité que le receveur du duc

de Bourgogne s'était fait représenter en chasseur,

la chasse au faucon étant un signe de noblesse. Vanité

toujours le fait de mettre sa statue dans le chœur, en

pendant de l'évangéliste saint Jean, son patron.

Le raisonnement paraît un peu court. Pierre Quarré

fait remarquer que, en Bourgogne, les membres des familles

ducales, qu'ils soient capétiens ou valois, ne se sont

jamais autorisé pareille vanité. Quand ils sont

en pied, c'est à l'extérieur des églises,

sur le piédroit des portails. Quand c'est à

l'intérieur, «les clercs comme les laïcs

ne sont jamais debout, mais agenouillés, ou bien couchés

sur leurs tombeaux.»

C'est pourquoi, à la suite de l'archéologue

Louis Réau, Pierre Quarré pose la question :

|

cette statue n'est-ellepas tout

simplement celle de saint Thibault sous les traits

de Jean Chousat ? Le culte de ce saint s'était développé

en Bourgogne. Son iconographie était celle d'un jeune

chevalier partant pour la chasse, faucon au poing, à

pied ou à cheval. La ville de Poligny possède

d'ailleurs une autre statue de ce saint.

L'hypothèse est séduisante. En effet, pourquoi

Jean Chousat, qui avait tenu les comptes de la recette générale

des ducs Philippe le Hardi et Jean sans Peur, se serait-il

fait représenter dans une attitude et des vêtements

qui ne correspondaient pas à ses fonctions? Pierre

Quarré envisage aussi comme très vraisemblable

le fait que Chousat, justement de par ses fonctions, se soit

adressé à Claus de Werve, neveu et continuateur

de Sluter pour sculpter un saint Thibault sous ses propres

traits.

Source : Congrès archéologique

de France, 118e session,

1960, Franche-Comté, article «La Collégiale

Saint-Hippolyte de Poligny et ses statues» par Pierre

Quarré.

|

|

«Le Martyre de saint Laurent»

Tableau d'A. Richard, deuxième quart du XVIIIe siècle. |

«Le Martyre de saint Hippolyte»

Tableau du XVIIe siècle (auteur inconnu). |

Le maître-autel de l'église et les boiseries du XIXe

siècle.

Le maître-autel en marbre date du XVIIIe siècle. Il accompagnait

l'imposant retable de l'église du couvent des Jacobins.

Les stalles, à l'arrière-plan, sont du XVIIe siècle. |

Le tabernacle est orné d'un bas-relief du XVIIe siècle. |

Saint Pierre et sa clé

Statue du chœur, XIXe siècle. |

Saint Jacques le Majeur

Statue du chœur, XIXe siècle. |

Saint André et sa croix

Statue du chœur, XIXe siècle. |

Vierge à l'Enfant

Statue du chœur, XIXe siècle. |

Les boiseries du chœur (XIXe siècle) et leurs statues.

| Statue de saint Jean l'Evangéliste

dans le chœur attribuée à Claus De Werve,

XVe siècle ---»»» |

|

|

|

|

L'orgue de tribune est un Cavaillé-Coll de 1859

Le buffet de l'orgue provient de Carcassonne. Il date de 1687. |

| Peinture murale près de l'orgue

: Saint Christophe porte l'Enfant-Jésus. ---»»» |

|

|

Le soubassement et la tribune de l'orgue |

|

Boiseries du XVIIe siècle sur le soubassement

de l'orgue de tribune. |

|

La nef et l'orgue de tribune vus du chœur.

La chaire à prêcher date du XVIIIe siècle. |

Documentation : Brochure «Collégiale

Saint-Hippolyte, Poligny» disponible dans la nef

+ «Congrès archéologique de France, 118e session,

1960, Franche-Comté», article «La Collégiale

Saint-Hippolyte de Poligny et ses statues» par Pierre Quarré. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|