|

|

|

|

Historiquement, la ville de Marly-le-Roi

est la fusion de deux bourgs : Marly-le-Bourg (ou Marly-le-Bas)

et Marly-le Haut. Au Moyen Âge, chaque bourg dispose de son église,

un petit édifice peu fréquenté que les siècles vont rendre rapidement

vétuste. Dans les années 1670, quand Louis XIV fait bâtir un château

à Marly, il réorganise le village : Marly-le-Bourg est détruit tandis

que la population de Marly-le-Haut s'accroît. Les deux églises sont

alors réunies en une seule : celle du Haut. Une nouvelle église

Saint-Vigor

remplacera l'ancienne, délabrée, mais en conservera la dédicace.

Vers la fin des années 1950, la population de Marly double

car des ensembles d'habitation sont construits dans le quartier

des Grandes-Terres. Saint-Vigor

ne suffit plus : il faut un second lieu de culte.

L'église Saint-Thibaut, parfois appelée Saint-Thibaut-des-Grandes-Terres,

est construite de 1962 à 1964 par le trio d'architectes Perrouin,

Lunel et Jung qui adoptent les règles issues du concile Vatican

II. Sa forme est tellement originale qu'elle a mérité la création

d'une maquette

exposée dans l'édifice.

Selon l'historien Kerstin Wittman-Englert, les deux décennies 1960-70

se singularisent par la multiplicité des créations d'églises selon

trois références principales : l'église-tente ; l'église-nef et

l'église-maison communautaire. L'idée source est de privilégier

une image simple à laquelle les paroissiens peuvent facilement s'associer.

Depuis le Moyen Âge, les architectes favorisaient au contraire

les édifices où se multipliaient signes et symboles, parfois ésotériques.

Saint-Thibaut appartient à la famille des église-tentes. La toiture

est en forme de tente d'Abraham, la tente que le patriarche

dresse dans le désert au cours de ses pérégrinations. À ce

titre, Saint-Thibaut évoque l'ecclesia peregrinans, «le Peuple

de Dieu en chemin, qui quitte son pays pour marcher vers son Dieu»,

écrivent Christine Blanchet et Pierre Vérot dans leur ouvrage Architecture

et arts sacrés de 1945 à nos jours.

Cette vogue d'églises-sculptures monumentales va disparaître à la

fin des années 1960 au profit de formes moins vastes.

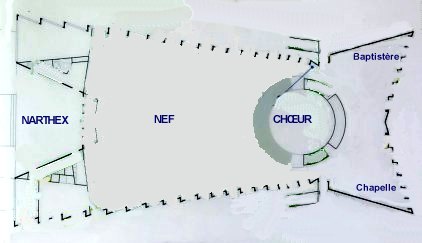

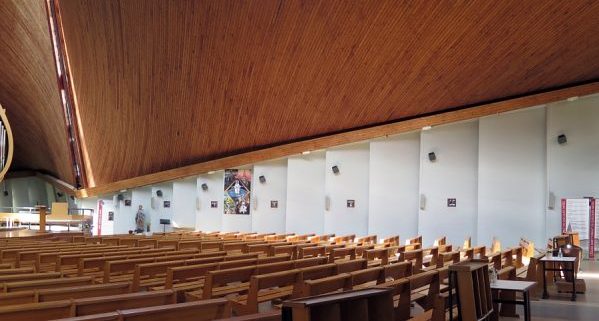

L'architecture de l'édifice, orienté nord-sud, est remarquablement

pensée. De par la disposition des volets sur les côtés, toute la

lumière latérale est dirigée vers le chœur.

Assis dans la nef, les fidèles ne voient que deux murs opaques.

Cette architecture qui veut concentrer les regards vers le sanctuaire

se retrouve à l'église Notre-Dame

au Cierge à Épinal,

une église moderne consacrée en 1958, éclairée par les vitraux de

Gabriel Loire.

Saint-Thibaut, construite exclusivement grâce aux dons des paroissiens,

a reçu de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île

de France, le label Architecture Remarquable du XXème siècle.

|

|

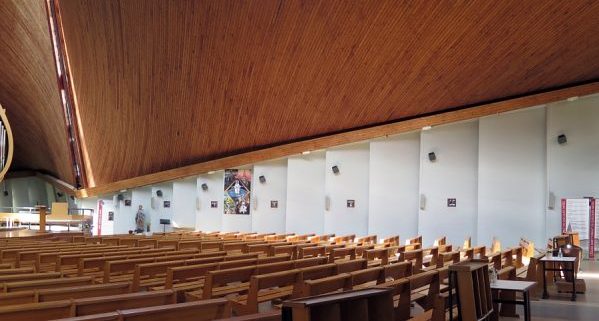

Vue d'ensemble de l'église Saint-Thibaut depuis l'entrée.

Les statues de la Vierge à l'Enfant (à gauche) et de

saint Joseph (à droite) se remarquent à peine. |

|

|

La façade de l'église est orientée au sud-est. |

La maquette de l'église vue du côté sud (au sens

liturgique). |

|

Saint

Thibaut de Marly (1/2).

Thibaut est issu d'une branche de la maison de Montmorency.

Né vers 1205, il est, par sa mère, arrière-petit-fils

de Louis VI le Gros.

Après un bref séjour à la cour

de Philippe Auguste, Thibaut renonce au métier

des armes promis par son statut d'aîné

et choisit l'engagement religieux. À la mort

de son père, en 1226, il refuse son droit d'aînesse,

donc son héritage et se fait moine à l'abbaye

cistercienne des Vaux de Cernay.

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

Le chevet de l'église et sa toiture

en forme de tente d'Abraham (maquette). |

|

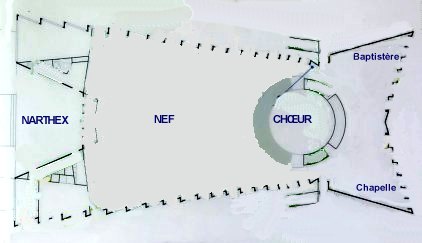

Plan de l'église Saint-Thibaut. |

La façade de l'église et son grand narthex (maquette). |

|

Saint

Thibaut de Marly (2/2).

---»» En 1230, il en devient le prieur,

puis l'abbé en 1235.

Après cinq ans de mariage, le jeune roi Louis

IX et son épouse Marguerite de Provence n'ont

toujours pas d'enfant. Le roi intercède alors

auprès de Thibaut. Celui-ci s'engage à

prier pour que la Couronne ait un héritier. Ses

prières seront exaucées.

Thibaut s'éteint en 1247. Il sera canonisé

sous la pression des fidèles dès 1270,

année de la mort de Louis IX (canonisé

lui-même en 1297).

Source : panneau dans la

nef.

|

|

|

|

|

Les murs latéraux ne montrent apparemment aucune ouverture

sur l'extérieur. |

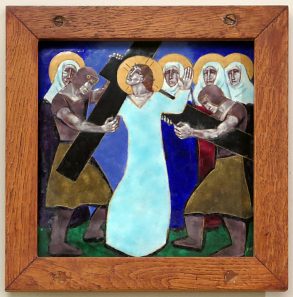

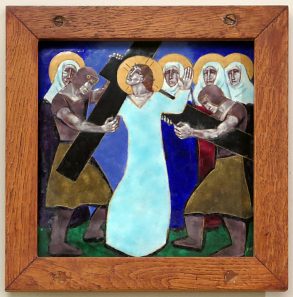

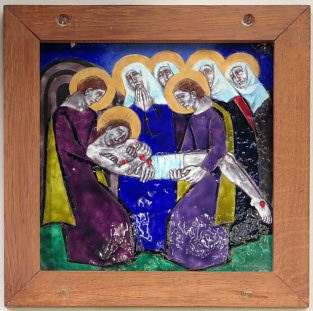

Chemin de croix, station V :

Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix.

Artiste inconnu. |

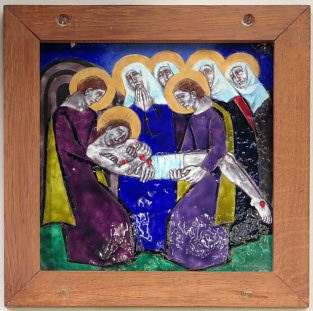

Chemin de croix, station XIV :

Jésus est mis dans le sépulcre.

Artiste inconnu. |

|

|

Ce que le desservant voit pendant l'office.

---»»»

Les murs latéraux font entièrement place à

la lumière.

|

|

La chapelle qui accueille le baptistère est à l'arrière du chœur. |

Une salle de prière et son vitrail contemporain. |

| LE CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINT-THIBAUT |

|

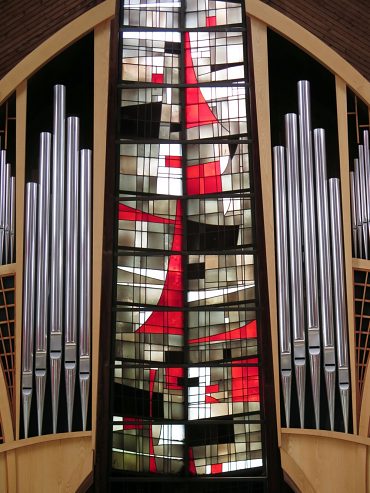

Le chœur de l'église : l'autel disparaît devant

la masse des grandes orgues. |

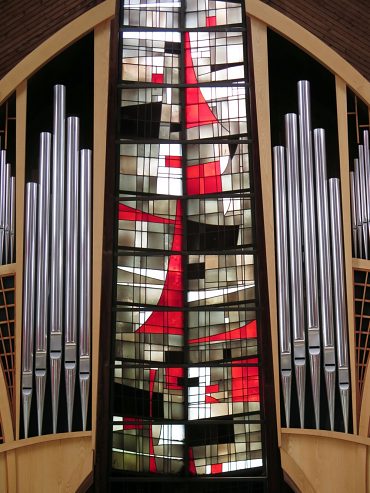

Les grandes orgues sont coupées en deux

pour ne pas interrompre le vitrail-fuseau

qui s'élève vers le firmament. |

|

Le

chœur.

De toute évidence, le chœur de l'église

Saint-Thibaut a été mûrement réfléchi

par les architectes.

Le visiteur qui rentre dans l'édifice ne s'aperçoit

pas de la césure en deux moitiés des grandes orgues

qui trônent dans le chœur. Le vitrail à thème géométrique

qui s'élève vers le sommet de la voûte en forme de «tente

d'Abraham» donne l'impression de faire partie

de l'instrument.

|

|

|

Le soubassement du maître-autel est orné de l'Agneau mystique. |

L'élévation de la voûte en forme de «tente

d'Abraham»

au-dessus du chœur est impressionnante. |

Statue moderne de la Vierge à l'Enfant, détail.

Artiste inconnu. |

|

|

Vitrail à thème géométrique séparant

les deux moitiés des grands orgues. |

Un vitrail-fuseau chemine entre les deux pans de la voûte

avant de rejoindre le sommet de la «tente d'Abraham». |

|

«««--- Vitrail

de la façade au sud-est, détail :

le soleil se lève sur les maisons et les immeubles.

|

|

|

Vue de la nef depuis le chœur. |

Documentation : Site Internet du diocèse de Versailles

+ panneaux d'information dans la nef

+ «Église Saint-Vigor et Saint-Étienne, 1689-1989» de Lucien Reversat, éditions Champflour, 1989

+ «Architecture et arts sacrés de 1945 à nos jours» de Christine Blanchet et Pierre Vérot, Archibooks + Sauterau Éditeur, 2015. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|