|

|

|

|

À la fin du XVIIe siècle,

Marly-le-Roi

nait de la réunion de deux paroisses : Marly-le-Bourg (ou

Marly-le-Bas) et Marly-le-Chastel (ou Marly-le-Haut). La première

est dédicacée à saint Étienne, la seconde,

à saint Vigor. Les églises de ces deux paroisses sont

en mauvais état, voire menacent ruine.

En mars 1681, à la demande des habitants, Louis XIV, qui

fait construire un château royal à Marly, promulgue

un décret réunissant les deux paroisses. La petite

église de Marly-le-Bourg est détruite. Celle de Marly-le-Chastel

reçoit dès lors la double dédicace de saint

Vigor et de saint Étienne.

La construction du château, qui a démarré en

1679, fait venir des centaines d'ouvriers et artisans. La vieille

église de Marly-le-Chastel ne suffit plus. C'est pourquoi

Louis XIV demande à l'architecte Jules Hardouin-Mansart

de lui proposer le plan d'une nouvelle église. Devant l'urgence,

la construction, entièrement prise en charge par la Couronne,

sera menée bon train. La première pierre est posée

en avril 1688 par Louis de Ruzé, contrôleur des Bâtiments

du Roi. L'édifice est consacré un an plus tard, en

avril 1689. Pour assurer le service du culte, le roi offrira de

nombreux ornements et des objets liturgiques, dont la chaire

à prêcher, toujours en place.

Sous la Terreur, l'église est pillée. L'édifice,

d'abord fermé, devient temple de la Raison. En 1800, sous

le Consulat, il est rendu au culte catholique.

De style classique, l'église Saint-Vigor n'offre guère

d'intérêt architectural. Les voûtes sont en anse

de panier, à l'exception de celle du sanctuaire

qui est en cul de four et de celles des deux chapelles latérales

qui ont un plafond plat. La croisée du transept est surmontée

d'une vaste coupole aplatie. Une large corniche dorée sépare

le premier niveau de l'ensemble des voûtes dont l'ossature

est en bois.

L'ordonnancement intérieur applique les principes de la Contre-Réforme

: rien ne doit empêcher les fidèles de voir le déroulement

de l'office. Ainsi la nef

ne possède qu'un large vaisseau ; le transept

n'est pas saillant ; les deux chapelles latérales communiquent

avec le chœur

qui lui-même, peu développé, n'a pas de déambulatoire.

Au niveau artistique, on peut trouver dans l'église quelques

tableaux et copies intéressants. Les vitraux,

qui sont de la toute fin du XIXe siècle, illustrent des apparitions

de la Vierge et du Sacré-Cœur, ainsi que des épisodes des vies de

saint Louis et de saint Thibaut.

|

|

La nef et le chœur

de Saint-Vigor vus depuis l'entrée. |

| ASPECT EXTÉRIEUR

DE L'ÉGLISE SAINT-VIGOR |

|

La façade de l'église Saint-Vigor est orientée

au nord-est.

L'oculus au-dessus de la porte et le clocher sur le côté

relèvent de la tradition gothique. |

|

Le

château de Verduron.

En face du côté nord-ouest de l'église

Saint-Vigor (côté sud au sens liturgique)

s'élève la grille du château de

Verduron. Cette ancienne demeure de Victorien Sardou

(qui s'y installa en 1863) présente, dans son

jardin, un spectacle peu commun : une allée de

sphinx.

Ces sculptures, réalisées par l'archéologue

Mariette, proviennent du pavillon égyptien de

l'Exposition universelle de 1867.

La somptueuse grille qui barre l'entrée de la

propriété est inspirée du domaine

de Versailles.

Elle a été réalisée en 1873

par Poupart, un artisan local.

Source : panneau d'information

devant la propriété.

|

|

|

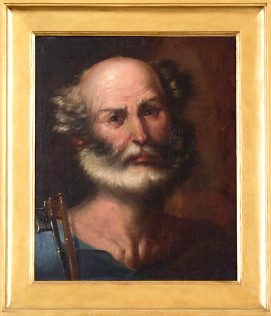

Saint

Vigor.

C'est un saint entouré de légendes : il

brisait le pouvoir des dragons et des serpents. De date

de naissance inconnue, on sait qu'il est mort vers 536-538.

Très pieux et obéissant, élevé

au monastère du père Vaast, il fut nommé

évêque de Bayeux

par acclamation vers 511 après ses prodiges contre

les dragons. Sa vie est un combat permanent pour éradiquer

dans l'esprit du peuple l'ancienne religion gauloise.

Source : L'église

Saint-Vigor de Lucien Reversat.

|

|

|

L'église Saint-Vigor et son côté sud (au

sens liturgique)

Dessin extrait de l'ouvrage «Église Saint-Vigor et Saint-Étienne». |

L'entrée du château de Verduron et son allée

des sphinx. |

|

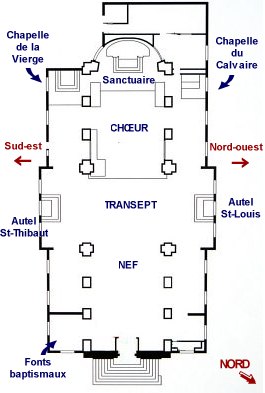

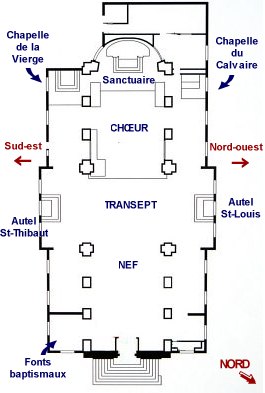

| LA NEF ET LE TRANSEPT

DE L'ÉGLISE SAINT-VIGOR |

|

La nef et son bas-côté nord (le nord étant pris

au sens liturgique). |

|

|

Plan de l'église Saint-Vigor. |

Confessionnal du XVIIIe siècle. |

Sur la porte du confessionnal du XVIIIe siècle est

gravée une page de l'Évangile selon saint Matthieu. |

|

«La Sainte Famille»

Copie d'une œuvre d'Andrea del Sarto. |

«Saint Thibaut (?) en prière»

Tableau anonyme.

XVIIIe siècle (?) |

|

«L'Assomption»

Tableau de M. Follier, habitant de Marly-le-Roi, 1839. |

La nef et le bas-côté sud (au sens liturgique) vus depuis

l'entrée de l'église. |

|

Chemin de croix, station III :

Jésus tombe pour la première fois.

XIXe ou XXe siècle. |

«L'Adoration des bergers»

Copie anonyme d'un tableau de 1612

du peintre hollandais Abraham Bloemart. |

|

|

Le bras sud du transept (le sud est pris au sens liturgique).

Le sud liturgique de l'église est orienté au nord-ouest

géographique. |

|

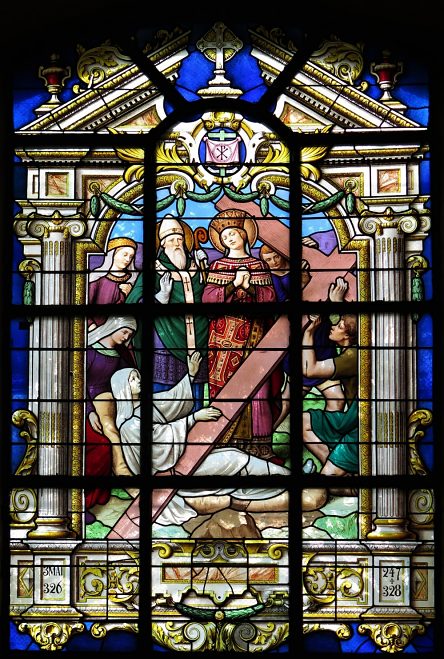

Les

sept vitraux historiés de l'église Saint-Vigor.

Les documents d'archives indiquent que le roi Louis

XV, vers 1755-1762, fit don de 700 livres à la

paroisse pour l'entretien des vitraux. On sait que ceux-ci

étaient clairs. Il s'agissait sûrement

de simple verre blanc entouré d'une frange colorée,

peut-être à fleurs de lys.

Quoi qu'il en soit, à la fin du XIXe siècle,

ces vitraux, bien dégradés, demandèrent

à être remplacés. Les paroissiens

voulaient des vitraux dans l'air du temps, c'est-à-dire

historiés. Une souscription fut ouverte. La tâche

reviendra à l'atelier parisien de Louis-Charles-Marie

Champigneulle (1853-1905) qui travaillera sur le

projet à partir de 1888.

Quatre verrières étaient prévues

pour orner les deux chapelles latérales. Trois

illustrent des apparitions : celle de la

Vierge à Bernadette Soubirous à Lourdes

en 1858 ; celle du Sacré-Cœur

à Marguerite-Marie Alacoque à Paray-le-Monial

entre 1675 et 1689 ; celle de la Vierge à la

Salette en 1846. La quatrième évoque sainte

Thérèse d'Avila, carmélite.

«L'église de Marly possédait une

relique de cette sainte, offerte par le Carmel de l'avenue

de Saxe à Paris», lit-on dans l'ouvrage

de Lucien Reversat sur l'église Saint-Vigor.

Le vitrail de l'apparition de la Salette semble ne jamais

avoir été réalisé, ce qui

fait que la chapelle de la Vierge n'est ornée

que du vitrail de l'Apparition

à Bernadette. Dans celui-ci figure, avec

une grande précision, la première basilique

construite à Lourdes en 1876 sur instruction

du pape Pie X.

Le vitrail de sainte

Thérèse d'Avila possède aussi

un détail intéressant. On y voit, à

l'arrière-plan, Louise de France, fille de Louis

XV, entrée au Carmel de Saint-Denis

«afin de faire pénitence pour les péchés

de la Cour et de la France». Devant elle, une

couronne royale est posée sur un coussin, alors

qu'elle lave humblement la vaisselle du couvent.

Les quatre vitraux historiés du transept

sont très légèrement postérieurs

aux précédents. Datés des années

1902-1903, ce sont des créations de l'atelier

d'Henry Carot sur des cartons d'Émile

Hirsch.

De part et d'autre de l'autel Saint-Thibaut se trouvent

le vitrail de saint Antoine

de Padoue en extase et celui de saint

Louis rendant visite à saint Thibaut. En

face, l'autel Saint-Louis est accompagné, de

part et d'autre, d'une illustration de saint Louis portant

la couronne d'épines en procession (ci-dessous

à droite) et de l'Invention

de la Vraie Croix par sainte Hélène,

mère de l'empereur Constantin.

Ces sept scènes historiées sont insérées

chacune dans un cadre architectural très travaillé.

|

|

|

«Saint Louis avec saint Roch intercédant pour la guérison

d'un malade»

Tableau anonyme dans le retable du bras sud du transept.

Autel Saint-Thibaut. |

Vitrail de l'Invention de la Vraie Croix, détail. |

|

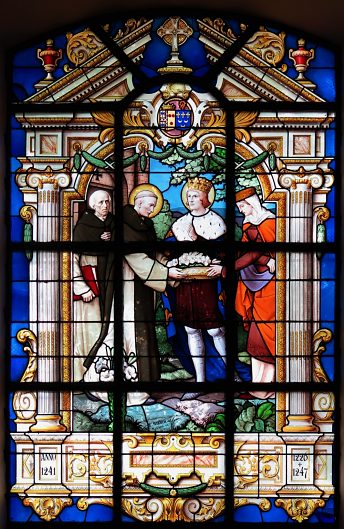

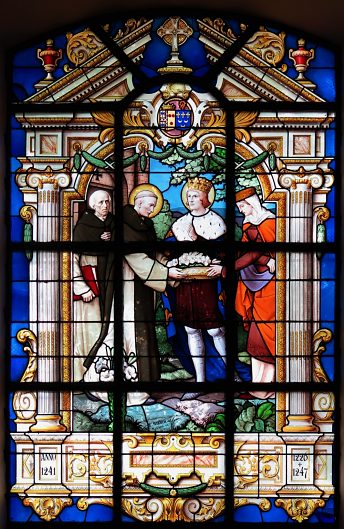

«La Rencontre de saint Louis et de saint Thibaut en 1241»

Atelier Henri Carot, carton d'Émile Hirsch.

Années 1902-1903. |

Sainte Geneviève ou sainte Germaine.

Oculus du transept. |

«Saint Thibaut offrant à saint Louis et à

Marguerite de Provence un lys à onze branches»

Joseph-Marie Vien (1716-1809)

Versailles, Chapelle du Petit Trianon.

Cliquez sur le tableau. |

|

«Saint Louis portant la couronne d'épines en procession»

Atelier Henri Carot, carton d'Émile Hirsch.

Années 1902-1903.

|

«Saint

Louis portant la couronne d'épines».

Le roi saint Louis, suivi de plusieurs prélats, porte

en procession la couronne d'épines que lui ont remise

les moines dominicains de Sens.

Lucien Reversat, dans son ouvrage sur Saint-Vigor, précise

que l'église de Marly a possédé une parcelle

de cette relique. Elle était insérée

dans la grande croix reliquaire de la Passion.

Au bas du vitrail sont portées la date de 1248 (réception

de la sainte couronne) et les dates de la naissance et de

la mort de saint Louis (1215-1270).

|

|

|

«La

Rencontre de saint Louis et de saint Thibaut».

Au XIIIe siècle, Thibaut de Marly est l'abbé

de l'abbaye bénédictine de Vaux-de-Cernay, entre

Versailles

et Rambouillet.

En 1241, le roi saint Louis et son épouse Marguerite

de Provence n'ayant toujours pas d'enfants, se rendent à

Vaux pour rencontrer Thibaut dont la réputation de

sainteté est déjà bien établie.

Ils lui demandent d'intercéder pour eux auprès

du Très-Haut pour que leur couple ait une descendance.

Thibaut se recueille, puis offre à ses visiteurs une

corbeille de dix fleurs de lys, annonçant les dix enfants

qu'ils auront plus tard. Dans le tableau du peintre Joseph-Marie

Vien (ci-dessus), Thibaut offre un lys à onze branches.

Précisons que le couple royal a bien eu onze enfants.

Le cinquième (et troisième fils), Jean, mourut

très rapidement après sa naissance. Il n'est

souvent pas compté.

|

|

Retable dans le bras nord du transept.

Autel Saint-Thibaut.

|

Les retables

du transept.

Selon la base Palissy, les deux retables qui s'élèvent

à l'extrémité des bras du transept datent

probablement de la construction de l'église, c'est-à-dire

vers la fin des années 1680.

|

|

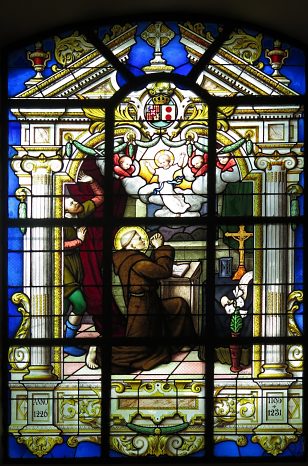

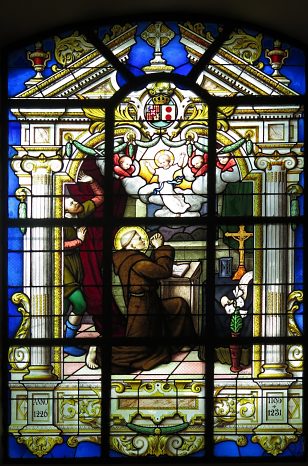

«Saint Antoine de Padoue en extase»

Atelier Henri Carot, carton d'Émile Hirsch.

Années 1902-1903. |

|

«Saint

Antoine de Padoue en extase».

Saint Antoine parcourt l'Auvergne et le Limousin pour

prêcher. En 1226, il s'arrête chez le seigneur

de Châteauneuf-la-Forêt. Celui-ci, intrigué

par la lumière qui sort de la chambre du moine,

entrouvre la porte et voit saint Antoine en extase.

Ce dernier s'apprête à prendre dans ses

bras l'Enfant Jésus qui descend du Ciel.

|

|

|

«Saint Thibaut de Marly avec l'évêque de Paris»

Tableau anonyme dans le retable du bras nord du transept. |

|

«Saint

Thibaut avec l'évêque de Paris».

Ce tableau montre Thibaut de Marly venant solliciter

l'évêque de Paris, Guillaume III d'Auvergne. Thibaut

a besoin de son aide pour obtenir l'autorisation d'agrandir

l'abbaye de Vaux-de-Cernay.

L'évêque ne semble pas d'accord et désigne

le plan de l'abbaye, qu'il juge déjà assez

étendue. Thibaut se récrie et, levant

la main, invoque peut-être l'état de vétusté

de l'édifice.

|

|

|

|

|

|

La Vierge à l'Enfant.

Statue de Robert le Lorrain (1666-1743).

Chapelle de la Vierge. |

|

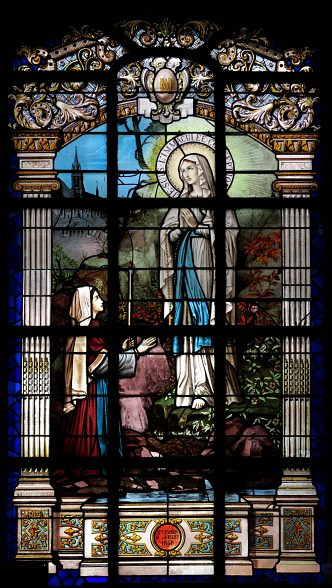

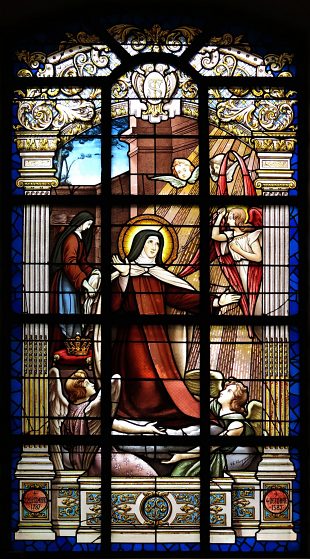

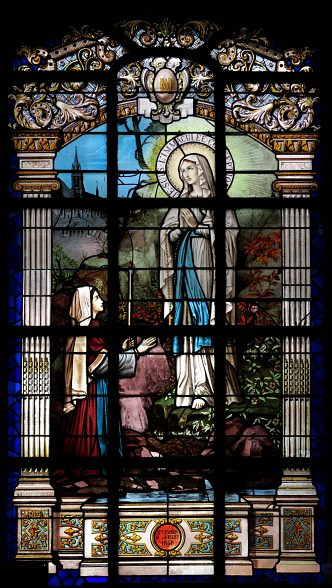

Apparition de Notre-Dame à

sainte Bernadette. ---»»»

Vitrail de l'atelier de Charles Champigneulle, Paris.

Années 1890.

Chapelle de la Vierge.

|

|

|

|

La basilique de Lourdes bâtie en 1876 par le pape Pie X.

Détail du vitrail ci-contre. |

|

«Apparition

de la Vierge à Bernadette».

Ce vitrail, très classique dans sa composition,

a le mérite de montrer, à l'arrière-plan

et de manière très précise, la

basilique de Lourdes, telle qu'elle a été

construite en 1876 sous le pontificat du pape Pie X.

|

|

|

|

|

|

| LE CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINT-VIGOR |

|

Le chœur de l'église Saint-Vigor.

Le sanctuaire (où se trouve le maître-autel) est fermé

par un garde-corps.

Sur la gauche, la chapelle

de la Vierge. |

L'ange adorateur à gauche du retable du chœur, détail.

Bois sculpté de Noël Jouvenet (vers 1681) et peint. |

|

|

«La Prédication de saint Vigor», 1862.

Tableau de Friedrich Bouterwek (1806-1867)

dans le retable du chœur.

|

«««--- La Colombe

du Saint-Esprit à la voûte du sanctuaire.

|

|

L'ange adorateur à droite du retable du chœur, détail.

Bois sculpté de Noël Jouvenet (vers 1681) et peint. |

|

Les

anges du sanctuaire.

Le maître-autel de Saint-Vigor, tout comme les

anges qui l'entourent proviennent de l'avant dernière

chapelle du château de Versailles. Lorsque la chapelle

royale du château fut achevée, Louis

XIV fit transférer autel et anges à Marly. Ce

qui place ce transfert après 1710.

Les deux rondes-bosses, réalisées en bois

doré, seraient l'œuvre du sculpteur Noël

Jouvenet et dateraient de 1681-1682 environ.

Elles ont été peintes en gris clair en

1875 à la demande du curé de Marly.

Sources : base Palissy

et documentation dans l'église.

|

|

|

|

|

Détail du garde-corps de la chapelle

du Calvaire. |

|

Le

sanctuaire.

Le maître-autel, avec ses anges, ses colonnes

composites et son fronton, provient de la chapelle du

château de Versailles

avant la création de la chapelle

royale. Il a pris la place d'un autel primitif.

La voûte du sanctuaire de l'église Saint-Vigor

étant basse, il a fallu, lors de l'installation

de ce nouveau maître-autel, supprimer la croix

et les angelots qui surmontaient son fronton.

Initialement, le maître-autel était orné

d'une copie, réalisée par le peintre Stiemart,

de La Nativité de Jésus-Christ

d'après le Corrège. On y voit actuellement

une œuvre du peintre allemand Friedrich Bouterwek

(1806-1867) : La Prédication de saint Vigor,

datée de 1862.

Pour la petite histoire, indiquons que, lors de la restauration

des années 2010, on a découvert que les

fleurs de lys qui ornaient jadis le retable avaient

été consciencieusement arasées,

sans doute sous le Révolution. Une seule, située

au niveau de la plinthe, a échappé au

vandalisme.

Source : Documentation

affichée dans l'église.

|

|

Détail de la clôture du chœur fermant le sanctuaire. |

|

La

clôture de chœur.

Cette clôture en fonte moulée et peinte

regorge d'objets liturgiques et d'ornement végétal.

On en donne ci-dessus un panneau avec la tiare d'un

évêque qui surmonte l'Agneau mystique placé

au centre d'une couronne. Dans les branches qui partent

de la couronne se trouvent des croix, des crosses, des

phylactères, des pampres, etc.

Cette clôture est datée de la seconde moitié

du XXe siècle.

Source : base Palissy.

|

|

|

La nef et le chœur

vus depuis le sanctuaire. |

Documentation : «L'église

royale de Marly» de Jacques Vidal, imprimerie de Marky-le-Roi, imprimeur-éditeur,

1972

+ «Église Saint-Vigor & Saint-Étienne 1689-1989» de Lucien Reversat,

Éditions Champflour, Marly-le-Roi, 1989

+ panneaux d'information dans l'église

+ base Palissy. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|