|

|

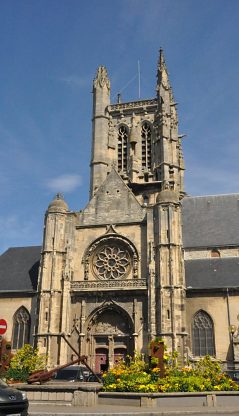

L'église Saint-Étienne

de Fécamp remonte au début du XVIe siècle.

Elle a été érigée à l'emplacement

d'une église romane, devenue trop petite, pour être

le monument privilégié des marins de la ville - le

site dominait le port. Quant à l'imposante abbatiale

de la Trinité, elle restait le domaine des moines. Saint-Étienne

n'a pas été achevée : seuls furent construits

le transept et le chœur, ainsi que la belle abside aux cinq

fenêtres flamboyantes.

À la fin du XIXe siècle, les armateurs et les marins

fécampois souhaitent agrandir l'édifice. L'architecte

Camille Albert est chargé d'élargir les bas-côtés

et de construire un clocher néo-gothique flamboyant (qui

n'est d'ailleurs toujours pas terminé puisque ses niches

sont vides de statues). De la sorte, le grand chœur Renaissance

initial est devenu la nef et le transept a pris la place de l'avant-nef.

Le portail sud date de la Renaissance, le portail ouest, du milieu

du XIXe siècle.

Armateurs et marins mirent également la main à la

poche pour embellir l'église : on peut y voir une série

de toiles marouflées au-dessus des arcades de la nef, des

retables en bois sculpté dans les chapelles, tandis que l'abside

et les bas-côtés resplendissent de nombreux vitraux.

La plus grande partie d'entre eux a été créée

par des peintres verriers rouennais (J. Boulanger à la fin

du XIXe siècle et Ch. Simon au début du XXe). L'atelier

Lorin à Chartres a, quant à lui, posé deux

vitraux d'un aspect moderne au cours du XXe siècle.

Les éléments d'architecture qui nous viennent de la

Renaissance et la très belle décoration XIXe siècle

font de l'église Saint-Étienne un édifice religieux

plus qu'intéressant et qui ne doit pas être éclipsé

par l'abbatiale

de la Trinité.

|

|

La nef et le bas-côté nord de l'église Saint-Étienne

Dès l'entrée, l'œil est attiré par les quatre

imposantes piles Renaissance qui soutiennent le clocher. |

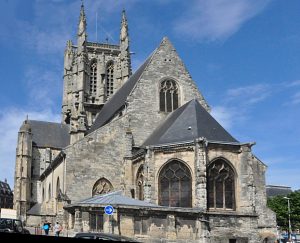

Vue d'ensemble de l'église

La partie occidentale que l'on voit ici devait être, à

l'origine,

prolongée par une nef qui n'a jamais été

construite. |

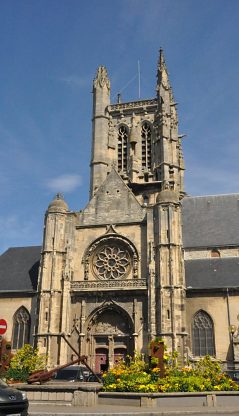

Le portail sud date de l'époque Renaissance

Le clocher flamboyant a été construit au XIXe

siècle. |

Le tympan du portail Renaissance représente la

Lapidation de saint Étienne

Il a été fortement détérioré

par l'usure du temps. |

Le portail Renaissance |

|

|

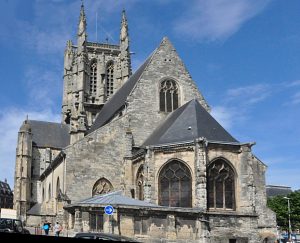

Le chevet Renaissance date du XVIe siècle |

Le clocher en néo-gothique flamboyant

a été construit à la fin du XIXe siècle. |

|

Vue générale de l'église

En l'absence de soleil, Saint-Étienne de Fécamp

est une église assez sombre. |

Statue de saint Étienne

XVIIe siècle. |

|

|

Le transept et ses voûtes datent de la Renaissance |

Saint Expédit dans

le transept ressemble étrangement

à l'empereur Auguste.

Mais le saint brandit une croix

dans la main droite.

|

Chapelle latérale sud des Trépassés dans le transept. |

«««---

Vitrail des âmes du purgatoire dans la chapelle des Trépassés

(J. Boulanger, Rouen, 1891)

La Vierge implore de son Fils l'indulgence pour les âmes

qui brûlent au purgatoire. |

|

|

Le transept Renaissance et la chaire à prêcher du XVIIIe siècle |

La cuve de la chaire à prêcher (XVIIIe siècle) |

|

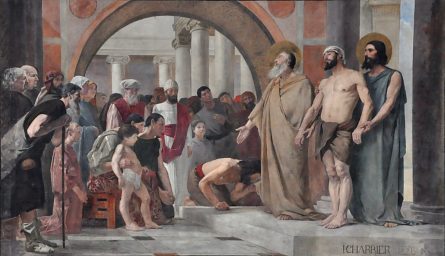

Saint

Étienne, à qui est dédié

en France un certain nombre de cathédrales, est

présenté comme un proto-martyr.

C'est même le premier d'entre eux. Tout part d'un

désaccord sur l'emploi du temps des apôtres,

nous dit la Légende dorée de Jacques

de Voragine. Après la Résurrection, ceux-ci

veulent se consacrer entièrement à la

prédication, sans s'occuper des soins matériels

du culte. Ils réunissent leurs fidèles

et leur demandent de choisir sept hommes de bonne réputation

qui prendront cet emploi en charge. Le premier choisi

fut Étienne, désigné depuis comme

archidiacre. Courroucés par les miracles qu'il

réalisait et par son aplomb dans les discussions,

les «Juifs» le lapidèrent pour blasphème

: Étienne avait dit qu'il voyait les Cieux ouverts

et Jésus assis à la droite de Dieu. À

cette lapidation - qui eut lieu, selon Jacques de Voragine,

le jour même de l'Ascension - assista le futur

apôtre Paul, alors adolescent, chargé de

garder les vêtements des bourreaux.

|

|

|

Détail du vitrail «Les âmes du purgatoire»

J. Boulanger, Rouen, 1891 |

Statue de saint Roch

XVIIe siècle |

Statue de saint Pierre

XVIIIe siècle |

|

La voûte du transept avec les chapelles latérales

Début du XVIe siècle |

«L'Annonciation», peinture anonyme |

|

|

Statue équestre de saint Martin partageant son manteau

XVIIe siècle |

Clé pendante Renaissance dans le transept |

|

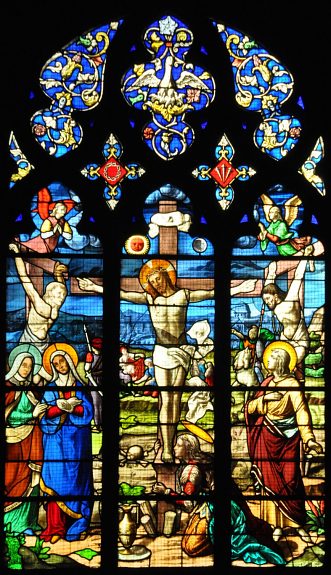

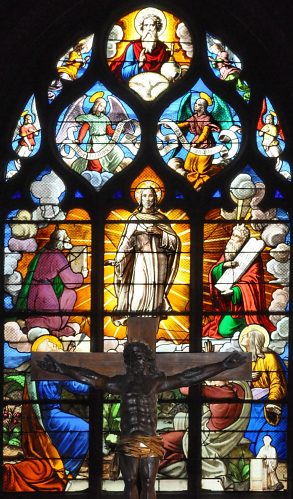

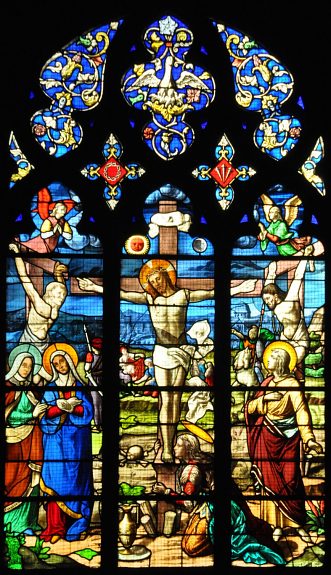

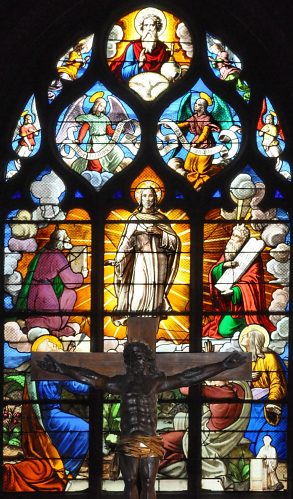

Vitrail «La Crucifixion» de J. Boulanger, fin du

XIXe siècle |

|

|

Statue de saint Martin au-dessus de l'entrée sud de l'église |

Saint Jean l'Évangéliste

dans les peintures murales de la nef |

«««---

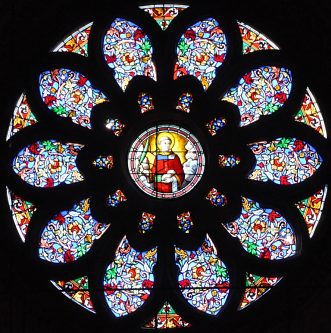

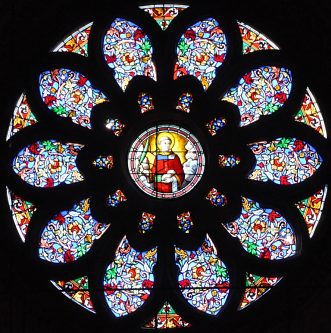

À GAUCHE

Rosace de la fin du XIXe siècle dans le transept

avec saint Étienne au centre |

|

|

Saint Nicolas

Vitrail de la fin du XIXe siècle |

La nef vue depuis le bas-côté nord avec la chapelle de la Vierge sur

la gauche

Sans présence de soleil, il est difficile d'apprécier

la belle ceinture de peintures marouflées au-dessus des arcades

de la nef. |

Saint Étienne, pape et martyr

Vitrail de la fin du XIXe siècle |

|

|

La chapelle du Sacré-Cœur dans le transept

Son aménagement et ses boiseries sculptées datent

de la fin du XIXe siècle |

Vitrail des scènes de la vie de saint Pierre

Atelier Lorin, Chartres , XXe siècle |

Chapelle Saint-Pierre dans le bas-côté nord |

Les boiseries de la chapelle du Sacré-Cœur, XIXe siècle |

|

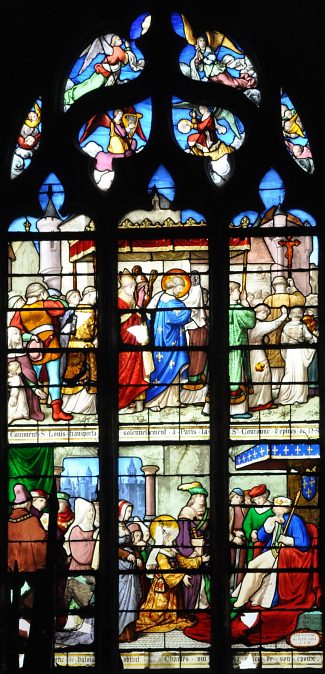

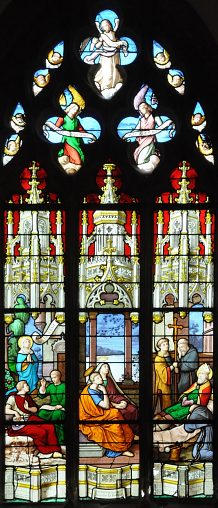

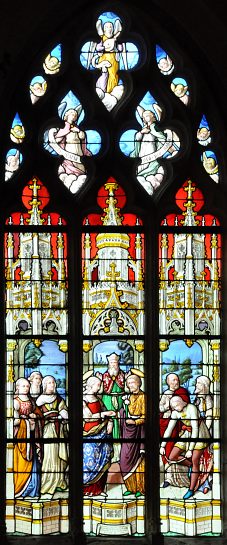

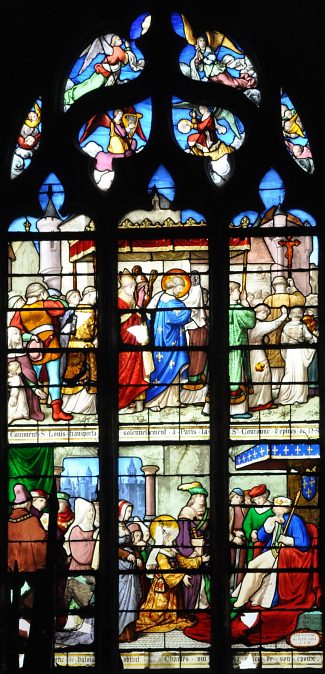

«Saint Louis transporte à Paris la sainte Couronne

d'épines»

«Catherine de Valois obtient du roi Charles la grâce

de son époux»

Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1882 |

Vue des chapelles latérales nord

avec la statue de saint Étienne au premier plan |

«Saint Louis transporte à Paris la sainte Couronne

d'épines», détail

Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1882 |

|

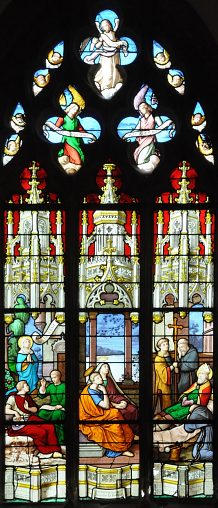

Scènes de la vie de saint Augustin

Augustin devisant, Augustin et sa mère Monique à

Patras, la mort de saint Augustin

Vitrail de J. Boulanger, fin du XIXe siècle |

«Jésus apaise la tempête»

Vitrail de J. Boulanger, fin XIXe siècle |

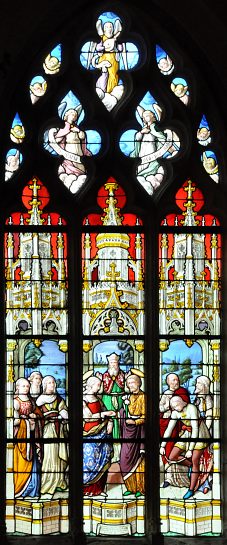

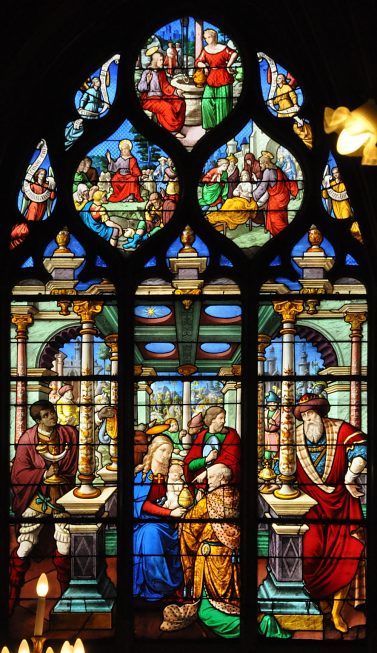

«Le Mariage de la Vierge»

Vitrail de J. Boulanger, fin XIXe siècle |

|

Chapelle Notre-Dame de Lourdes (bas-côté nord)

|

Un ange portant un phylactère

Retable de la chapelle Saint-Joseph |

| LA NEF ET LES PEINTURES MURALES DU XIXe

SIÈCLE (TOILES MAROUFLÉES) |

|

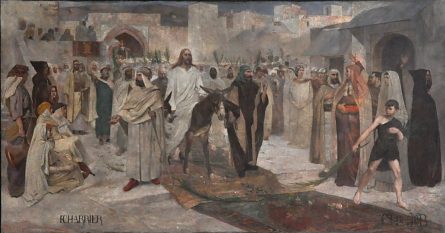

«Le pape Léon Ier le Grand arrête Attila» par Charrier

(1890) |

«La Conversion de saint Paul» par F. Bassot (1886) |

«La Lapidation de saint Étienne» (signature illisible) |

|

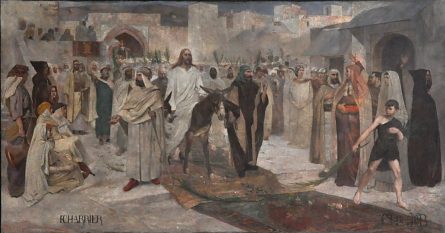

Toile marouflée de la nef : «L'entrée du Christ

à Jérusalem» par Charrier |

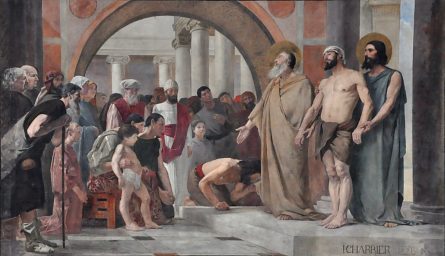

Toile marouflée de la nef : Scène avec deux apôtres

(thème non reconnu) par Charrier |

|

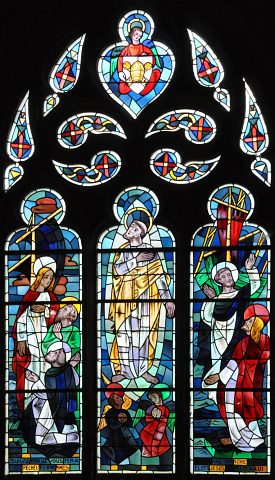

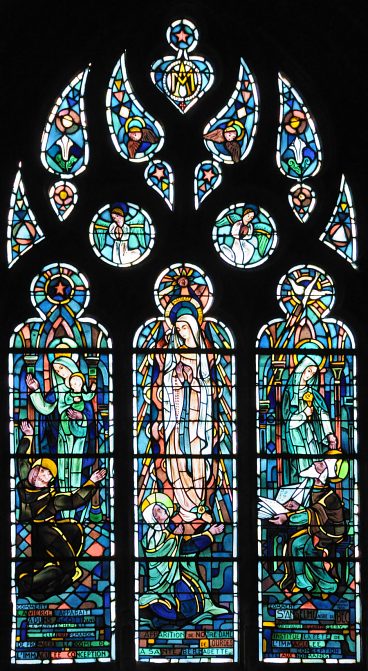

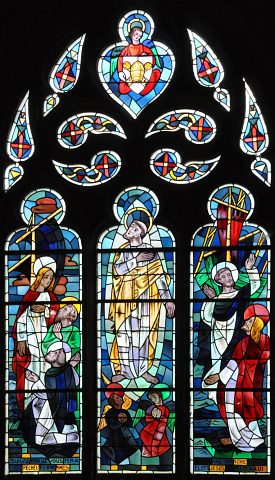

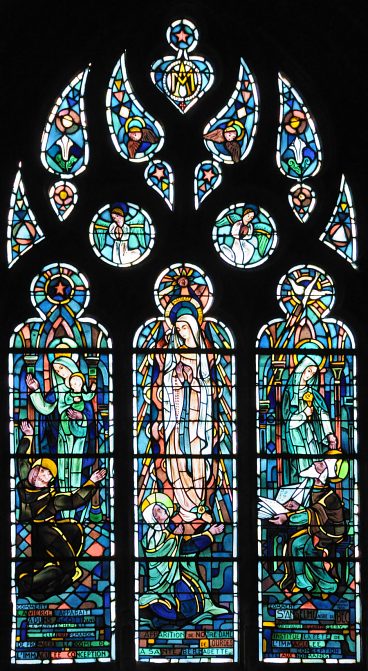

Le

vitrail de l'Immaculée Conception

de l'atelier Lorin à Chartres est composé

de trois lancettes à la gloire de Marie. Celui

de gauche représente Jean Duns Scot (1270-1308).

Ce moine écossais a été l'un des

premiers à défendre la conception immaculée

de Marie. Dans celui du milieu, la Vierge apparaît

à Bernadette Soubirous en 1858. Celui de droite

montre l'apparition de Marie à saint Anselme,

abbé du Bec et archevêque de Cantorbery

: elle lui demande de promouvoir le culte de l'Immaculée

Conception.

Source : panneau dans la

nef.

|

|

|

Vitrail de l'Immaculée Conception

Atelier Lorin, Chartres, XXe siècle |

|

Toile marouflée de la nef : Le pape Léon Ier en gros plan

Statue de sainte Marguerite, XVIe siècle ---»»» |

|

Vitrail : Jésus apaise la tempête (Boulanger, fin du XIXe siècle)

Partie centrale en gros plan |

Saint Charles Borromée distribue la Communion aux pestiférés

de Milan (vitrail de J. Boulanger), fin du XIXe siècle |

L'Évangéliste saint Matthieu

au-dessus d'un pilier de la nef

Peinture de la fin du XIXe siècle |

| LE CŒUR XIXe SIÈCLE DE L'ÉGLISE

SAINT-ÉTIENNE |

|

Le chœur de l'église et son bel aménagement de

la fin du XIXe siècle :

Peintures murales, vitraux de J. Boulanger, voûte étoilée

avec clés pendantes dorées, autel en marbre et Christ

en croix. |

«La Transfiguration» dans le chœur

Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1884

Au premier plan, le Christ en croix est du XIXe siècle. |

Les peintures murales dans le chœur, XIXe siècle

Saint Jean-Baptiste et saint Jacques Apôtre |

| |

|

Le chœur avec son orgue

et son aménagement XIXe siècle |

«L'Annonciation» dans le chœur

Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1884 |

|

La voûte étoilée du chœur

Une décoration typique du XIXe siècle |

«L'Adoration des anges» dans le chœur

Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1884 |

|

L'orgue de chœur (XIXe siècle) |

La translation du corps de saint Étienne

Peinture dans le soubassement du maître-autel (XIXe siècle) |

|

|

Le maître-autel en marbre, XIXe siècle |

|

La

décoration des églises au XIXe siècle.

Après le Concordat, il faut remeubler les églises

françaises, fort mises à mal pendant la

Révolution. On récupère ce qu'on

peut trouver et surtout l'on crée : autels, retables,

confessionnaux, statues, copies de tableaux ou tableaux

originaux, fresques, chaires à prêcher,

bancs d'église, sans oublier le service du culte

(calices, ostensoirs, burettes, etc.). C'est un véritable

pan de l'artisanat français qui est mis à

contribution au cours du XIXe siècle, alors que

la foi revit après la tourmente révolutionnaire.

Cet artisanat est bien vite secondé par les processus

industriels quand les techniques sont au point. L'heure

est aux styles néo-gothique et néo-roman.

Les «gourous», comme les architectes Lassus

et Viollet-le-Duc, inspirent des publications spécialisées

d'art chrétien pour donner des modèles

à tous les curés dans toutes les paroisses

de France. Dessins et croquis d'autels, de stalles,

de ciboires, de vêtements sacerdotaux même,

accompagnent conseils et recommandations. En matière

de peinture, on sollicite le talent des meilleurs artistes

du temps comme Ingres et Delacroix ainsi que les lauréats

du Grand Prix de Rome.

N.J. Chaline, dans l'un des articles cités en

source, explique, pour ce qui est des tableaux, que

les œuvres sont données par des particuliers,

mais surtout par l'État, qui est le grand donateur

de l'époque. Maires, curés et évêques

pressent le Pouvoir pour obtenir une copie d'un tableau

de maître ou un original acheté dans les

salons et les expositions par le Bureau des Travaux

d'Art (rattaché au ministère de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts). Ainsi en 1841, Ludovic

Vitet, alors député de la Seine-Inférieure

(et futur président de la Commission des Monuments

historiques), s'adresse au ministre de l'Intérieur

en faveur de l'église Saint-Étienne de

Fécamp. Les paroissiens souhaitent avoir une

copie du tableau de Lebrun représentant le martyre

de saint Étienne. Le ministre répond positivement

et ajoute que la copie «sera exécutée

aux frais du ministère». L'année

suivante, le tableau est envoyé à Fécamp.

Cependant il n'y a nulle copie du tableau de Charles

Lebrun visible dans l'église Saint-Étienne...

Source : «Ces

églises du dix-neuvième siècle»,

éditions Encrage, 1993. Articles «Décor

et mobilier» et «Marbre, or et plâtre...»

par N.J. Chaline.

|

|

Les peintures murales de saints et de saintes dans le chœur,

XIXe siècle. |

|

L'ensemble du chœur (XIXe siècle)

avec la toile marouflée de la Lapidation de saint Étienne

et le vitrail de la Crucifixion de J. Boulanger |

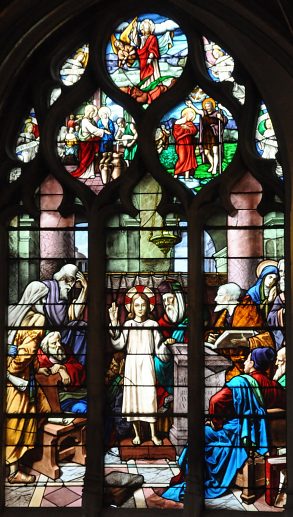

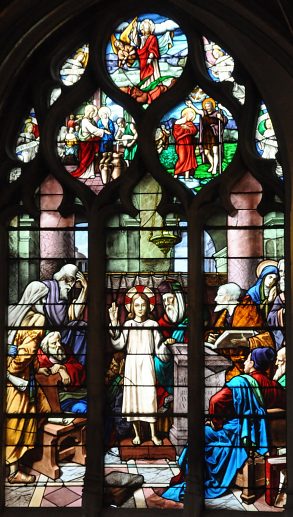

«Jésus parmi les docteurs de la Loi» dans le chœur

Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1884. |

«Jésus parmi les docteurs de la Loi», détail. |

|

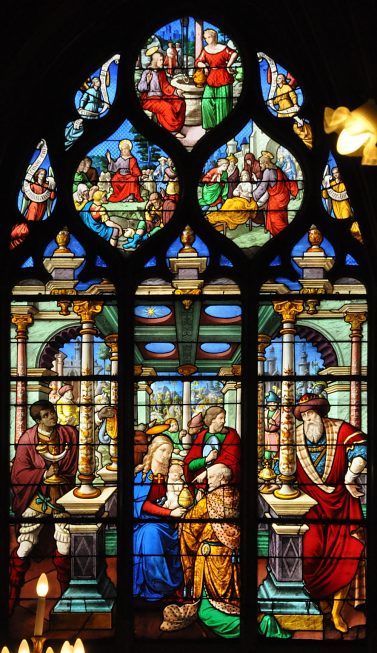

«L'Adoration des Mages» dans le chœur

Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1884 |

Vue générale du chœur depuis le milieu de l'allée

centrale |

|

«La lapidation de saint Étienne», peinture

dans le soubassement du maître-autel, XIXe siècle |

«L'Adoration des anges» dans le chœur, partie

basse en gros plan

Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1884

La beauté de ce vitrail-tableau est remarquable. Ceux

qui apprécient cet art pourront

se reporter avec intérêt aux vitraux XIXe siècle

de l'église Saint-Joseph

à Angers. |

|

| LES CHAPELLES ABSIDIALES DE LA VIERGE ET DE SAINT-JOSEPH |

|

Le chœur et la chapelle de la Vierge |

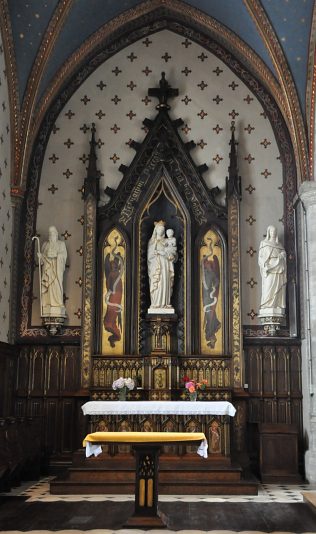

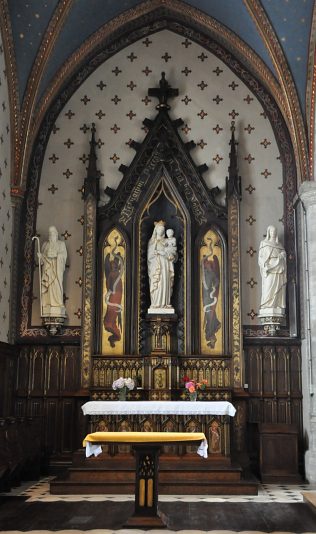

Chapelle absidiale nord de la Vierge

et son aménagement de la fin du XIXe siècle |

Statue de la Vierge à l'Enfant (partiel), XIXe siècle

Chapelle de la Vierge |

|

|

«Le Mariage de la Vierge», partie

basse ---»»»

Vitrail de J. Boulanger, Rouen |

|

|

«La Vierge donne le Rosaire à saint Dominique»,

partie basse

Vitrail de J. Boulanger, Rouen, fin XIXe siècle |

«Le Christ à la colonne» (XVIIIe siècle)

Tableau de Pierre-Charles Le Mettay, né à Fécamp

en 1726 |

«La Sainte Famille» (partiel)

Vitrail de J. Boulanger, Rouen |

|

|

Le bas-côté nord et ses stations du Chemin de croix |

«««---

À GAUCHE

«Saint Pierre, pêcheur d'hommes»

Vitrail de Ch. Simon, Rouen, 1908 |

|

|

|

À gauche et ci-dessus

en gros plan

«Sainte Élisabeth de Hongrie distribue de la nourriture

aux pauvres»

Vitrail de Ch. Simon, Rouen, 1908 |

|

Les anges avec leurs phylactères dans le soubassement

de l'autel

Chapelle absidiale de la Vierge |

Le bas-côté sud et la chapelle Saint-Joseph |

Statue de saint Fiacre

dans la chapelle Saint-Joseph |

Un ange et son phylactère

Chapelle absidiale Saint-Joseph |

|

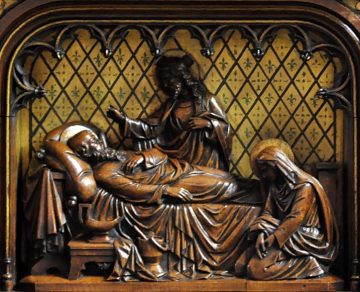

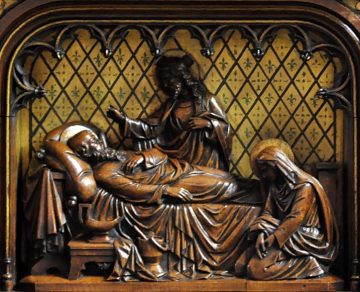

Chapelle absidiale Saint-Joseph

dans le bas-côté sud

Comme le reste des aménagements de l'église,

le retable est du XIXe siècle, notamment le beau bas-relief

en bois de la mort de Joseph dans le soubassement. |

Un ange en prière

Chapelle Saint-Joseph |

La Mort de saint Joseph (chapelle Saint-Joseph)

Bas-relief en bois verni dans le soubassement du retable, XIXe

siècle |

La nef et l'orgue de tribune vus du chœur |

|

L'orgue de tribune est presque caché contre la façade

occidentale.

À cet endroit, au XVIe siècle, il était prévu

de prolonger l'église

vers l'ouest et de construire une nef. |

Documentation «Visite des églises

de Fécamp», brochure disponible à l'abbatiale

de la Sainte-Trinité

+ «Ces églises du dix-neuvième siècle»,

éditions Encrage, 1993, ISBN 2-906389-42-0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|