|

|||||

|

|||||

| PATRIMOINE Châteaux, palais, Églises, monuments |

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

| Contact |

|||||

|

Page créée en mars 2011

|

|||||

|

|

L'église actuelle est la suite

d'une chapelle édifiée au XVIIe siècle, déjà

consacrée à Notre-Dame de Lorette, et détruite

à la Révolution. Une ordonnance royale de 1822 décide

la construction d'une nouvelle église dans un quartier naissant

de Paris, «la nouvelle Athènes». L'endroit devient

rapidement à la mode : les écrivains (G. Sand, A.

Dumas) y résident ; les artistes (Delacroix, Renoir) y installent

leur atelier ; les bourgeois y font construire leurs demeures cossues.

Bientôt, les demi-mondaines qui habitent le quartier seront

surnommées «lorettes». L'église est consacrée

en 1836. |

|||||||||||||||||||||||||

La nef et le chœur de Notre-Dame-de-Lorette. |

||||||||||||||||||||||||||

La façade de Notre-Dame-de-Lorette face à la rue Lafitte. L'entablement est dominé par les trois statues représentant les vertus théologales : la Foi, la Charité et l'Espérance. |

Statue représentant «La Charité» de Charles-René Laitié (1782-1862) sur l'entablement. |

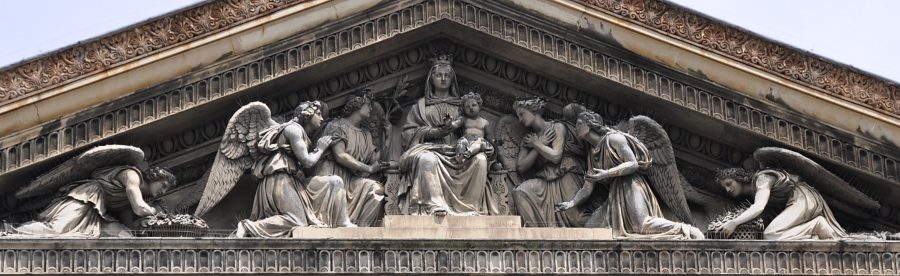

La Vierge à l'Enfant au centre du tympan. Œuvre de Charles-François Lebœuf-Nanteuil. |

||||||||||||||||||||||||

Le tympan de la façade est un «Hommage à la Vierge» Œuvre de Charles-François Lebœuf-Nanteuil (1792-1865) : six anges en adoration devant la Vierge et l'Enfant |

||||||||||||||||||||||||||

Le bas-côté droit avec ses colonnes à chapiteaux ioniques et sa suite de chapelles latérales. L'église possède quatre très belles chapelles d'angle et six chapelles latérales (ici celle de saint Hyacinthe) |

Chapelle du Mariage ou des Litanies (chapelle d'angle). La peinture symbolique de cette chapelle est due à Victor Orsel (mort en 1850) qui y consacra les dix-sept dernières années de sa vie. |

|||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

Aspect de la nef et du bas-côté droit. Les peintures murales dédiées à la vie de Marie scandent le deuxième niveau de l'élévation, le tout sous un superbe plafond à caissons dorés. Un arc triomphal sépare la nef du chœur. |

||||||||||||||||||||||||||

Chapelle du Baptême (chapelle d'angle). Elle est ornée de peintures au style très original d'Adolphe Roger (1800-1880) |

Les fonts baptismaux en bronze sont surmontés d'une statue de saint Jean-Baptiste due à Francisque-Joseph Duret (1804-1865). |

«Extase de sainte Thérèse» par Jérôme-Marie Langlois, 1836. On notera l'expression très réussie de l'ange qui soutient sainte Thérèse. L'une des plus belles peintures de ND-de-Lorette. Cliquez sur l'image. |

||||||||||||||||||||||||

Chapelle de la Communion. Elle est due à Adophe Perrin. La statue du Christ est l'œuvre d'Antoine Desbœufs (1793-1862). |

«Apparition de la Vierge à sainte Thérèse» par Langlois, 1836. Cette peinture est marquée par un magnifique équilibre. À nouveau, l'une des plus belles œuvres de l'église. Cliquez sur l'image. |

Le bas-côté droit vu depuis la chapelle du Mariage. Il possède lui aussi un plafond à caissons. |

||||||||||||||||||||||||

Le chœur richement décoré de Notre-Dame-de-Lorette. |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

La chapelle du Mariage vue depuis l'allée - au premier plan - qui sépare le chœur de la nef. (ND-de-Lorette n'a pas de transept.) On retrouve partout ces peintures symboliques sur les surfaces planes de l'église. |

|||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

«La Présentation de Jésus au Temple» de François-Joseph Heim (1787-1865). Peinture murale à la cire dans le chœur. |

||||||||||||||||||||||||||

Ce que l'on voit en levant les yeux dans l'avant-chœur... |

«L'Annonciation» par François Dubois (1833). Peinture dans la nef. |

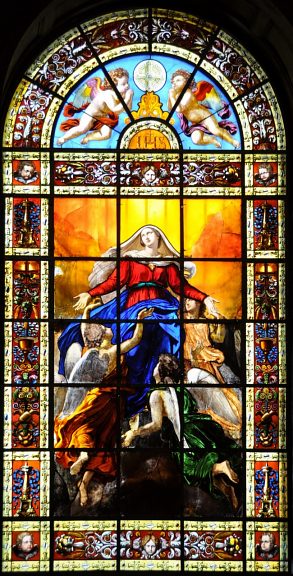

Vitrail de l'Assomption dans l'Oratoire. |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

Le plafond de bois doré à caissons cruciformes est dû à Hubert-Nicolas Lamontagne. De chaque côté du plafond, les peintures illustrent la vie de Marie. |

Statue en chêne de la Vierge à l'Enfant par Jean-Jacques Elshoëcht (1797-1856) |

|||||||||||||||||||||||||

Le plafond à caissons a été réalisé par Hubert-Nicolas Lamontagne. Il est décoré du monogramme de Marie, de la colombe du Saint Esprit et de rosaces. En théologie, Marie est aussi appelée la «Rose mystique». |

«La Présentation de la Vierge» par Auguste Vinchon (1833), détail. On en donne ici la partie centrale. Peinture murale dans la nef. |

|||||||||||||||||||||||||

«Saint Étienne visite une malade» par Champmartin (1836). Chapelle latérale Saint-Étienne. |

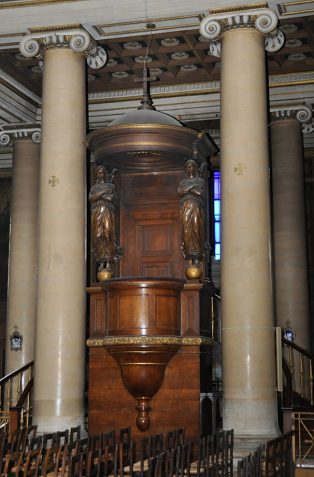

La chaire à prêcher est en chêne. Elle a été créée par Elshoëcht. Deux grands séraphins soutiennent l'abat-voix. |

Un séraphin soutenant l'abat-voix de la chaire à prêcher. Sculpture de Jean-Jacques Elshoëcht (1797-1856). |

||||||||||||||||||||||||

Le chœur de Notre-Dame-de-Lorette. En dépit d'un assemblage éclectique, il n'est pas exagéré de dire que les peintures murales, les décorations des piliers, les frises, l'arc triomphal et la coupole font du chœur de Notre-Dame-de-Lorette l'un des plus beaux de Paris. |

||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

L'orgue de tribune réalisé en 1838 par Aristide Cavaillé-Coll. Ce dernier a 28 ans et, avec l'aide de son père et de son frère Vincent, il réalise là son premier instrument. L'étroitesse du buffet d'orgue ne l'a assurément pas aidé... |

«La Visitation» par Amable-Paul Coutan. Peinture murale dans la nef. |

|||||||||||||||||||||||||

«L'Adoration des bergers» de Nicolas-Auguste Hesse. Peinture murale dans la nef. |

Vitrail de l'Assomption dans l'Oratoire, détail : le visage de la Vierge dessiné par Jérôme-Marie Delorme |

|||||||||||||||||||||||||

«Le baptême de saint Hippolyte» par Nicolas-Auguste Hesse (1836). Peinture dans la chapelle latérale Saint-Hippolyte. |

«L'Adoration des Mages» par Jean-Pierre Granger (1833). Peinture murale dans la nef. |

|||||||||||||||||||||||||

«Le Mariage de la Vierge» par Jérôme Langlois (1833). Peinture murale dans la nef. |

|

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Statue moderne. |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||

La nef de Notre-Dame-de-Lorette vue du chœur. |

||||||||||||||||||||||||||

|

Documentation : «Paris d'église en église», Massin éditeur + «Notre-Dame de Lorette», fascicule sur l'église édité par la paroisse de Notre-Dame-de-Lorette à Paris |

||||||||||||||||||||||||||