|

|

|

|

Bazas est une très ancienne ville

de Gironde. Souvent balayé par les envahisseurs (Vascones,

Normands) ou les conquérants (Pépin le Bref, puis

Charlemagne), le Bazadais, selon les chroniques, aurait eu un épiscopat

depuis le Ve siècle. Cependant on ne trouve la trace d'une

cathédrale que pour apprendre qu'un premier édifice

a été détruit par les Normands ; puis que,

à partir de 1070, il aurait été reconstruit

sous l'impulsion de l'évêque Raymond II et consacré

par le pape Urbain II. C'est pourquoi l'usage fait remonter la base

du clocher, de style roman, au XIe siècle. Quoi qu'il en

soit, le Chronicon Vazatense révèle que la

pose de la première pierre de la cathédrale gothique

actuelle eut lieu en 1233. Les trois portails occidentaux ne sont

pas postérieurs au milieu du XIIIe siècle. Il est

vraisemblable qu'ensuite la construction a progressé de l'ouest

vers l'est, en conservant une partie de l'assise romane, et s'achevant

par le nouveau chœur

qui ne vint remplacer l'ancien qu'au XIVe siècle. Selon l'historien

Jacques Gardelles, la cathédrale du XIe siècle devait

déjà être un grand édifice. Son imposante

largeur montre qu'on lui destinait une charpente et non pas une

voûte.

Les travaux du nouvel édifice gothique avancèrent

lentement à cause du manque de fonds. Deux fois, en 1308

et 1312, le pape Clément V, originaire de Bazas, dut intervenir.

D'abord par des indulgences pour inciter les dons ; ensuite, en

attribuant une part des revenus du diocèse à la construction.

Les parties hautes de la nef, telles qu'on les voit aujourd'hui,

étaient-elles bâties à cette époque?

Voir l'encadré

qui traite de cet intéressant sujet, développé

par Jacques Gardelles. Toujours est-il que le chevet (piliers du

chœur, déambulatoire et chapelles rayonnantes) était

complètement achevé au XIVe siècle. Le revers

de la façade ne sera terminé qu'en 1537.

En 1561, les huguenots opèrent une trouée dans l'enceinte

murale («la Brèche») et pénètrent

dans Bazas. Ils cassent les statues des portails, les autels et

les orgues. Les archives sont brûlées, les ornements

et les vases sacrés, volés. En 1577, ils se rendent

maîtres de la ville et entreprennent une destruction en règle

de l'édifice. Seule une rançon de dix mille écus

épargnera la sculpture des portails. En dehors de la façade,

ne subsistent que les murs latéraux, une partie des piliers

de la nef et tout le système du chevet. En 1583, l'évêque

Arnaud de Pontac lance la reconstruction, en grande partie

sur sa fortune personnelle. Un de ses descendants achèvera

le chantier en 1635.

À la Révolution, un travail de sape, mené à

la barre de fer, détruit les dernières statues de

la façade. La cathédrale de Bazas a été

classée dans la première liste des monuments historiques

français en 1840.

Aujourd'hui, Saint-Jean-Baptiste est l'un des plus beaux édifices

religieux de Gironde. Son harmonie architecturale, voulue par Arnaud

de Pontac, est tout à fait remarquable. Le visiteur portera

un œil attentif aux vitraux

du XIXe siècle : quelques-uns d'entre eux illustrent des

scènes de la Bible rarement représentées.

|

|

Vue d'ensemble de la nef de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.

85 mètres de long sur 23 mètres de large. La voûte

centrale mesure 20 mètres de haut. |

|

|

Le chevet de la cathédrale vu depuis la promenade de

la Brèche. |

La rose occidentale, de style flamboyant, est une vraie splendeur.

Comme tout le deuxième niveau de la façade, elle

date du début du XVIe siècle.

Le couronnement à fronton et à ailerons (voir

photo à gauche) a été terminé en

1725.

Voir la rose plus succincte de l'église Saint-Sauveur

à Saint-Macaire. |

Le vitrail de la rose occidentale

posé par l'atelier Joseph Villiet (entre 1852 et 1862) |

Le médaillon central de la rose occidentale

M. Parenteau, curé de Bazas présente la cathédrale

(après les restaurations)

au cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux. |

|

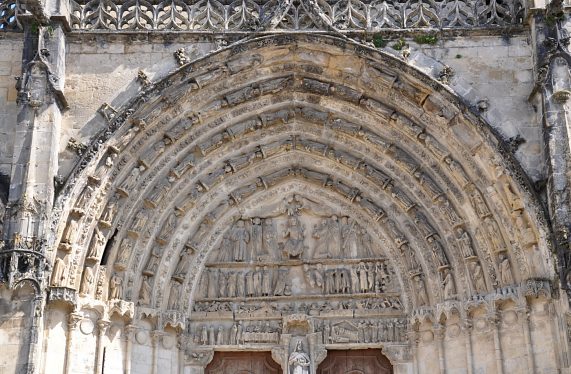

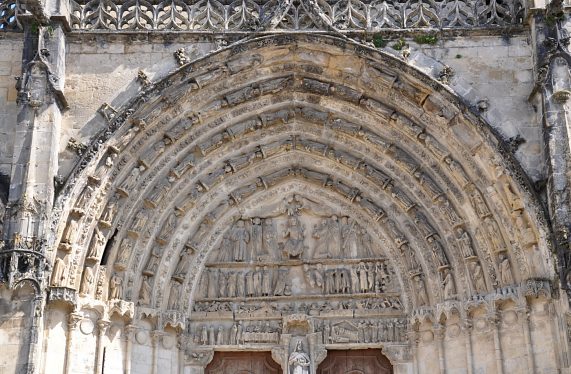

Les trois portails de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste constituent

l'élément artistique principal du bâtiment.

L'ensemble, du milieu du XIIIe siècle, a subi les dégradations

des huguenots et des révolutionnaires.

À gauche, portail Saint-Pierre. Au centre, portail dédié

à Saint-Jean-Baptiste. À droite, portail dédié

à la Vierge. |

| LE PORTAIL CENTRAL

(2e MOITIÉ DU XIIIe SIÈCLE) |

|

Le tympan et l'archivolte du portail central. |

|

Le

portail central (2e moitié du XIIIe

siècle) est consacré au Jugement dernier.

Seul le registre du bas illustre l'histoire de saint

Jean-Baptiste. On y voit, à droite, la naissance

et la prédication du Précurseur ; à

gauche, le festin d'Hérode et la décollation.

Les trois autres registres du tympan reprennent un thème

assez commun dans les portails des cathédrales

: la résurrection des morts qui sortent

de leur tombeau ; le Pèsement des âmes,

puis la séparation entre élus et damnés

; enfin, le Christ assis montrant ses plaies,

accompagné de la Vierge, de saint Jean l'Évangéliste

et d'anges.

Malgré les mutilations commises par les huguenots

et les révolutionnaires (ces derniers ont décapité

méticuleusement beaucoup de figurines), malgré

l'usure du temps, les éléments du bas-relief

qui subsistent indiquent un ensemble d'une grande beauté

et d'un grand réalisme dans les expressions faciales

des personnages. La scène du Léviathan,

brutale dans ses menaces, est prompte à maintenir

les indécis dans le droit chemin : un démon

précipite un damné, la tête la première,

dans l'entrée de l'enfer. Mais la sculpture la

plus admirable se trouve peut-être dans le registre

de la Résurrection des morts : les corps sortent

du tombeau nus comme des vers, et l'un d'entre eux présente

ses fesses (voir 2e

photo ci-dessous). Il est vrai que le Moyen Âge

n'est pas une époque pudibonde.

Les cinq voussures de l'archivolte sont de la même

qualité artistique, avec de beaux drapés

dans les vêtements. En dépit de quelques

chefs coupés, on distingue encore bien les anges

qui écrasent des démons dans la première

voussure, les anges qui portent des cierges ou des couronnes

dans la deuxième, les prophètes dans la

troisième, les martyrs portant un livre, une

palme ou un autre attribut dans la quatrième,

enfin, des confesseurs dans la voussure externe, dont

saint Nicolas.

|

|

Le tympan du portail central (2e moitié du XIIIe siècle).

En bas, l'histoire de sant Jean-Baptiste ; au-dessus, le Jugement

dernier. |

Tympan du portail central

En haut, la résurrection des morts ; en bas, la naissance

de Jean-Baptiste et la prédication du Précurseur. |

Le repas d'Hérode dans le tympan du portail central

Malgré l'usure du temps, on distingue encore bien Hérode

et Hérodiade. À droite, est-ce Salomé qui

tient un document? |

Les Justes dans le tympan du portail central.

Saint Michel amène six élus vers le paradis, figuré

par un porche gothique où se tient un ange. |

|

Les cinq voussures du portail central

Ici, la partie gauche. |

Voussures internes du portail central : deux rangées

d'anges. |

Un démon précipite un damné dans la gueule

du Léviathan

Tympan du portail central. |

Le Christ montrant ses plaies, entouré de la Vierge et

de saint Jean.

Tympan du portail central. |

Sous le linteau du portail central, bas-relief d'un homme se

bouchant

les oreilles pour ne pas entendre la parole sacrée. |

Sous le linteau du portail central, bas-relief d'un homme accroupi

(qui écoute la parole sacrée). |

|

| LE PORTAIL SUD

DÉDIÉ À LA VIERGE (2e MOITIÉ DU

XIIIe SIÈCLE) |

|

Les voussures du portail

sud (2e moitié du XIIIe siècle) : ---»»»

Anges, Vie de Marie, Arbre de Jessé, Zodiaque et

Occupations des Mois. |

|

Le tympan du portail sud : Dormition et Couronnement de la Vierge. |

|

Portail

sud dit «de la Vierge».

Le premier registre illustre la Dormition : la

Vierge est étendue sur son lit, entourée

des apôtres ; au-dessus du lit, le Christ porte

l'âme de sa mère. Le registre supérieur

est consacré au Couronnement de Marie

environné d'anges.

L'ornementation des voussures du portail sud contient

un bel arbre de Jessé (3e voussure). On

reconnaît sans peine David avec sa lyre (donné

ci-dessous). Suivent ensuite neuf rois de Juda (qu'il

est impossible d'identifier) le long de l'arc de cercle.

La 4e voussure est double : elle accueille le Zodiaque

et les Occupations des mois. Enfin, la 1ère

voussure, ornée d'anges, accompagne la deuxième

qui est une illustration de scènes de la vie

de Marie, de sa naissance à la Fuite en Égypte,

même s'il est parfois difficile d'identifier certaines

parties.

|

|

Un roi de Juda

Arbre de Jessé dans le portail sud. |

David dans l'arbre de Jessé

Voussure du portail sud. |

|

|

La Balance et le Scorpion

dans le Zodiaque du portail sud. |

Le Bélier dans le Zodiaque.

Voussure du portail sud. |

|

| LE PORTAIL NORD

DÉDIÉ À SAINT PIERRE (2e MOITIÉ

DU XIIIe SIÈCLE) |

|

Le portail nord. |

Soubassement du portail nord. |

|

Portail

nord dit «de Saint-Pierre».

Le tympan de ce portail illustre, dans le registre supérieur,

une scène assez cocasse (voir photo à

droite) : une barque vide est ballottée par les

eaux ; à côté, saint Pierre est

à moitié enfoncé dans l'eau. Jean

Vallery-Radot (Congrès archéologique

de Bordeaux-Bayonne en 1939) voit dans ce bas-relief

l'histoire de Pierre au lac de Génézareth

: le Christ, qui est en train de marcher sur les eaux,

appelle Pierre : celui-ci descend de sa

barque, marche lui aussi sur l'eau en direction de Jésus,

mais, vu la violence du vent, il a peur et commence

à s'enfoncer.

Le commentaire affiché dans l'église sépare,

quant à lui, les deux scènes : Pierre

s'enfonce parce qu'il commence à douter de pouvoir

marcher sur les eaux, donc il pèche par manque

de foi ; et le frêle esquif isolé qui paraît

à la dérive est le symbole d'une Église

qui a besoin d'un chef pour la guider.

En 1987, dans son rapport pour le Congrès

archéologique de France, l'historien Jacques

Gardelles voit, plus prosaïquement dans ce bas-relief,

saint Pierre jeter ses filets dans les eaux du lac Tibériade.

Le registre suivant illustre l'épisode de la

Pêche miraculeuse.

Le registre du bas, décomposé en trois

scènes, consacre la primauté de Pierre.

La scène de gauche illustre les paroles du Christ

: «Tu es Pierre et sur cette pierre... »

; au centre, le martyre de saint Pierre, crucifié

la tête en bas ; à droite, la décollation

de saint Paul assis devant son bourreau, à côté

un Néron couronné tient un glaive.

Comme sur l'archivolte du portail sud, le portail nord

offre quatre voussures, la dernière étant

double. La première comprend six prélats

(pour Jean Vallery-Radot, ce sont six pontifes) ; la

deuxième montre huit anges céroféraires

(porteurs de cierges) ou thuriféraires (porteurs

de l'encensoir) ; la troisième rassemble les

Vierges folles (à droite) et les Vierges sages

(à gauche) ; enfin, la quatrième illustre

des scènes de la Genèse.

|

|

|

Le tympan du portail nord illustre des scènes de la vie

de saint Pierre. |

Deux bas-reliefs rapportés, situés

dans l'ébrasement gauche du portail nord :

L'Annonce aux bergers et la Nativité |

Les voussures droites du portail nord.

De gauche à droite : les prélats, les anges, les

vierges folles et,

dans la voussure double de la droite, des scènes de la

Genèse.

Ici, en haut, Caïn, accompagné d'un démon,

présente les prémices

de la moisson ; Caïn assassine son frère ; Malédiction

de Caïn. |

Le registre supérieur du tympan du portail nord : une

barque à la dérive et saint Pierre enfoncé

dans l'eau.

a donné lieu à trois descriptions différentes

données dans l'encadré ci-contre. |

|

|

|

Le style

et la décoration des portails.

Dans son article sur la cathédrale de Bazas pour le

Congrès archéologique de France de 1987

en Bordelais et en Bazadais, l'historien Jacques Gardelles

nous livre une analyse pertinente de la décoration

des voussures.

Il remarque d'abord que les thèmes du Zodiaque,

de l'Occupation des Mois, ainsi que le cycle de la

Création et de la Chute de l'homme se retrouvent

dans les voussures des portails du transept septentrional

de la cathédrale

de Chartres. Pour ce qui est du style, les voussures de

Bazas sont à cent lieues du style roman tel qu'on le

voit à la Sauve ou

la Réole, géographiquement tout près.

De plus, dans la nef, les chapiteaux, les thèmes floraux,

la mouluration des bases, des tailloirs, des astragales, tout

comme les plantes traitées au naturel, sont «de

type nettement septentrional» et font pencher pour une

datation «assez voisine de 1240-1250».

Même opposition d'époque pour l'étude

des figures et des vêtements. On remarque, à

Bazas, «l'ampleur des draperies tuyautées ou

à larges pans s'écrasant parfois au sol.»

Tout cela est bien contraire à d'autres sculptures

de la région dont le style ne dépasse pas le

premier quart du XIIIe siècle. Les visages dans les

bas-reliefs de Bazas sont «le plus souvent larges, parfois

ronds et souriants». Ils évoquent certains personnages

de Paris et de Reims.

On ne peut donc les situer que dans le second tiers ou le

milieu du XIIIe siècle.

Et Jacques Gardelles de conclure : «Tout semble concorder

pour attribuer à cette période l'exécution

des portails occidentaux de la cathédrale de Bazas

(...). Cet important ensemble marque donc le triomphe définitif

de la sculpture gothique dans une région qui restait

encore, malgré l'apparition de formes nouvelles, assez

fidèle à certaines traditions de la plastique

romane. Dans ce domaine, comme dans celui de l'architecture,

la cathédrale de Bazas apparaît donc comme le

premier succès d'un art importé : l'art gothique

de l'Ile-de-France, de la Champagne et de la Picardie.»

Source : Congrès archéologique

de France, 145e session,

Bordelais et Bazadais, 1987, article sur la cathédrale

de Bazas rédigé par Jacques Gardelles.

|

|

«««---

Les voussures du portail sud, détail de la partie droite.

À gauche : une Vierge folle,

À droite en haut : Caïn, accompagné d'un

démon, présente

les prémices de la moisson ; en bas : Caïn assassine

son frère. |

|

|

|

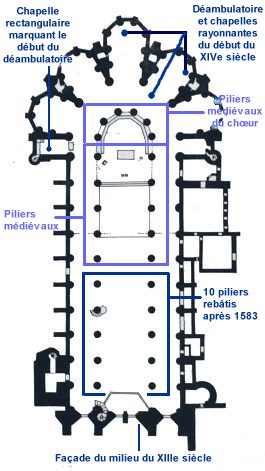

La nef avec l'élévation nord.

Dans cette partie de la nef, les piliers datent de la reconstruction

(1583-1635) entreprise par l'évêque Arnaud de Pontac. |

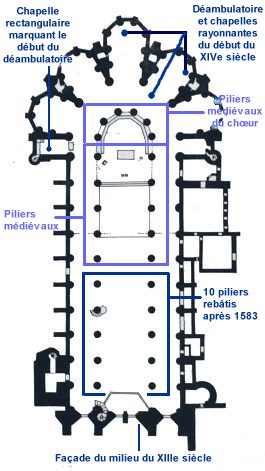

Plan de la cathédrale de Bazas. |

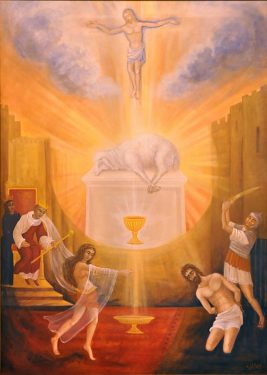

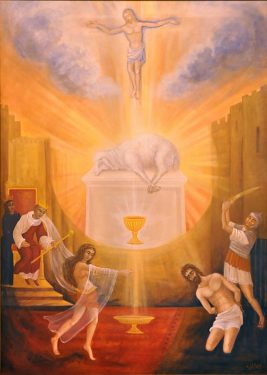

Décollation de saint Jean-Baptiste

Tableau dans le bas-côté nord du chœur.

Est-ce un tableau contemporain? |

|

|

|

Architecture

I.

Un trait frappe dès que l'on pénètre

dans la cathédrale de Bazas, c'est sa très

belle harmonie architecturale, et ceci malgré

la période de reconstruction post-guerres de

Religion. L'édifice est à trois niveaux,

dont deux sont ornés d'une belle série

de vitraux du XIXe siècle dus à l'atelier

Joseph Villiet. On constate que le triforium

est aveugle. Il est séparé des grandes

arcades par une corniche double qui s'interrompt au

passage des renflements, eux-mêmes prolongations

des piliers de la nef jusqu'à la retombée

des ogives. Certes, le parement nu du triforium semble

pauvre, mais les chapiteaux ioniques qui séparent

les ouvertues aveugles sont du meilleur effet. Loin

d'être surchargé, l'ensemble est très

élégant. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste,

c'est, avant tout, le monde de la pierre avec juste

ce qu'il faut d'ornementations pour l'habiller.

Dans son article de 1987 sur la cathédrale de

Bazas pour le Congrès archéologique

de France en Bordelais et en Bazadais, l'historien

Jacques Gardelles émet une thèse

passionnante, plutôt iconoclaste. Cette thèse

est reprise dans son ouvrage Aquitaine gothique

(éditions Picard). Après avoir disserté

sur les arcades, celles des bas-côtés et

les voûtes de ces mêmes bas-côtés,

et commenté leur construction au début

du XIVe siècle, J. Gardelles pose une question

toute simple : «Était-on passé dès

lors à la mise en place des parties hautes du

grand vaisseau - triforium et fenêtres hautes

- et à son voûtement?» Autrement

dit, a-t-on réellement bâti le triforium

aveugle, les parties hautes et la voûte de la

nef au XIVe siècle? Il ajoute qu'on n'en

a aucune preuve. Bien plus, on constate que le pignon

occidental et les butées des contreforts voisins

ne contiennent pas la moindre trace de construction

médiévale : tout remonte entièrement

au XVIe siècle.

Jacques Gardelles enfonce le clou : ces constatations

architecturales «semblent bien prouver que les

constructeurs médiévaux ne menèrent

pas cette tâche à terme et, sans doute,

ne la commencèrent pas : le contexte militaire

et économique des périodes postérieures

à l'occupation du Bazadais en 1323 par les troupes

du roi de France et surtout les premiers épisodes

de la guerre de Cent ans de 1337 à 1346 ne durent

guère favoriser la poursuite de l'œuvre.»

Y avait-il donc une charpente en bois sur la nef? Jacques

Gardelles ne pose pas la question et on ne possède

aucun document sur l'édification d'une voûte

en pierre au XVe siècle ou au début du

XVIe. Rappelons que la région était pauvre,

les revenus du Clergé restaient faibles et que

l'on s'est battu dans la contrée jusqu'à

la bataille de Castillon de 1453, victoire française

écrasante qui a signé la fin de la guerre

Cent Ans.

Continuons le raisonnement. S'il y avait une charpente

en bois au niveau de la corniche qui surplombe les grandes

arcades, qu'est-ce que les huguenots ont exactement

saccagé en 1577-1578? La charpente évidemment,

qu'ils auraient fait tomber en sapant une dizaine de

piliers dans la partie occidentale de la nef, les voûtes

des bas-côtés et les grandes statues des

portails. C'est à peu près tout et c'est

fort peu. Dans ce cas, la présence d'un triforium

aveugle ne serait due qu'à un manque de ressources,

la fortune personnelle d'Arnaud de Pontac ne suffisant

pas à créer un triforium gothique digne

de ce nom. On sait que les huguenots ont sapé

les piliers occidentaux de la nef, provoquant l'effondrement

de ce qui était au-dessus. Mais les piliers orientaux

n'ont pas été touchés. On peut

donc penser qu'une éventuelle voûte en

pierre, au-dessus de ces mêmes piliers, serait

restée en place. Or aucun document de la reconstruction

n'en fait mention et les archéologues n'ont détecté

aucune trace médiévale dans la voûte

de la nef. On imagine difficilement une dizaine d'ouvriers

cassant une voûte en pierre à coups de

marteau et de burin. Il semble quand même plus

simple de saper les piliers pour que la voûte

s'effondre. Or, répétons-le, ces piliers

orientaux dans la nef sont toujours en place et remontent

bien à l'époque médiévale.

Alors? Ajoutons que Jacques Gardelles lui-même

écrit, à propos de la cathédrale

romane qui a précédé l'édifice

gothique : «Sa largeur importante - 24 mètres

- montre bien qu'elle ne devait pas être destinée

à être voûtée, mais à

être couverte en charpente.» Laissons le

lecteur se faire une opinion sur cet intéressant

sujet, mais reconnaissons que la thèse de J.

Gardelles est des plus séduisante et dédouanerait

les huguenots d'un excès de saccage.

Terminons avec une petite touche de pudeur toujours

possible : les reconstructeurs auraient pu taire que

la voûte détruite par les huguenots n'était

qu'une charpente de bois pour ne pas étaler la

misère de la région, incapable de réunir

les fonds pour terminer la nef et bâtir une voûte

en pierre...

Sources : 1) Congrès

archéologique de France, 145e session, Bordelais

et Bazadais, 1987, article sur la cathédrale

de Bazas par Jacques Gardelles ; 2) Aquitaine Gothique

de Jacques Gardelles, éditions Picard.

|

|

Abaque carré à thème floral

sur une pile reconstruite au XVIe siècle. |

Abaque carré avec tête d'angelot

sur une pile reconstruite au XVIe siècle. |

Abaque carré à thème floral, détail.

Pile reconstruite au XVIe siècle. |

Tête d'angelot sur un abaque carré

d'une pile reconstruite au XVIe siècle. |

«««---

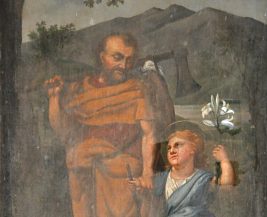

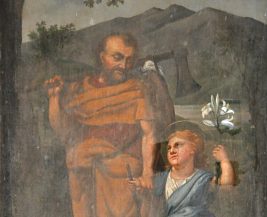

Joseph et l'Enfant Jésus, détail

Tableau anonyme, XVIIIe siècle (?) |

|

|

|

Chapiteau de la fin du XIIIe siècle

sur l'élévation d'un mur goutterau. |

Chapiteau de la fin du XIIIe siècle

sur l'élévation d'un mur goutterau. |

L'une des deux chapelles voûtées du bas-côté

sud (XIIIe siècle). |

| «««---

Le bas-côté sud ne possède plus que

deux chapelles (XIIIe siècle). |

|

|

Dieu maudit le serpent et lui montre Marie

qui donnera un Rédempteur au monde.

Atelier Joseph Villiet (1852-1862)

Dans le tympan, Adam et Ève sont chassés du Paradis. |

Idylle de Ruth et Booz, scène centrale du vitrail

Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |

|

|

Les

vitraux de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste

de Bazas méritent une certaine attention. Ils

ont été posés par l'atelier de

Joseph Villiet dans la décennie 1852-1862.

Leurs scènes historiées frappent le visiteur

car on y trouve des illustrations qui, non seulement

sont très belles, mais aussi fort rares.

Si le second niveau de l'élévation de

la nef aligne - de façon assez académique

- les prophètes, les saints et les saintes, le

premier niveau brille par sa recherche descriptive de

sujets évangéliques et surtout bibliques.

Des scènes comme l'idylle

entre Ruth et Booz, ou le

trouble d'Esther devant Assuérus ne se voient

pas partout.

Dans la scène de Noé qui sort de l'Arche,

l'auteur du carton a choisi un Noé

au visage sévère, déterminé

à prendre son travail à bras-le-corps

: repeupler la Terre !

Les chapelles absidiales illustrent des thèmes

relatifs aux saints de leur dédicace : Pierre,

Jean-Baptiste et Joseph. Ou, de façon plus classique,

à la Vierge et au Saint-Sacrement.

On remarquera plus particulièrement les scènes

de la vie de saint Jean-Baptiste avec un roi Hérode,

très pensif devant le résultat de la décollation

qu'il vient d'ordonner.

Cette page donne de larges extraits des vitraux de la

cathédrale.

|

|

L'élévation nord (côté occidentale)

reconstruite à la fin du XVIe siècle |

|

La

nef occidentale reconstruite.

Les piles monocylindriques sont surmontées d'un

abaque carré décoré de têtes

d'angelots ou de motifs classiques (photo ci-dessus).

Le tout est prolongé par un renflement jusqu'au

chapiteau ionique, au niveau du triforium aveugle, chapiteau

qui reçoit la retombée du doublon et des

ogives. Dans la partie orientale, les piles ont été

épargnées par les protestants. Elles sont

constituées de massifs cylindriques flanqués

chacun de quatre colonnes engagées à chapiteaux.

|

|

Noé sort de l'Arche (d'un air décidé à

tout reconstruire).

Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |

|

|

Les parties hautes de la nef et la voûte quadripartite.

(Ensemble reconstruit à la fin du XVIe siècle

et au XVIIe). |

Tableau dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste

Saint Dominique prêchant la croisade contre les Albigeois

(?)

XVIIIe siècle (?) |

|

|

Esther se trouble devant Assuérus

Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |

La Sainte Famille

Premier niveau de la nef, au sud.

Atelier bordelais de Joseph Villiet (1852-1862) |

«««---

La chapelle des Fonts baptismaux est l'une

des deux qui viennent du XIIIe siècle (côté

sud). |

|

|

Les voûtes des deux premières travées du

bas-côté sud

sont les deux seules à posséder liernes et tiercerons.

Elles ont été reconstruites à la fin du

XVIe siècle. |

Esther se trouble devant Assuérus, détail

Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |

Ancienne clé de voûte en bas-relief

XVIe siècle.

Le Christ en croix est entouré par quatre anges. |

Clé de voûte avec fleur et tête d'homme

dans un bas-côté. |

|

Piéta, auteur anonyme

(Don du roi Louis-Philippe). |

|

La

Reconstruction (1/2).

Ce mot pourrait faire croire qu'il s'agit de la reconstruction

de l'édifice après la seconde guerre mondiale.

Ce n'est qu'à moitié faux car les destructions

des huguenots, perpétrées avec l'aide

d'architectes, ont opéré comme un véritable

chapelet de bombes.

Voûte de la nef, fenêtres hautes, triforium

(voir l'encadré

sur l'architecture), voûtes des bas-côtés,

tout a été cassé méticuleusement

au cours des années 1577 et 1578, quand les protestants

étaient maîtres de la ville. Il ne restait

que la façade occidentale (conservée contre

une rançon de dix mille écus), les murs

latéraux des bas-côtés, six piliers

de la nef près du chœur,

les piliers du chœur, les arcades du chevet et

les chapelles absidiales.

L'édifice n'était plus qu'«un monceau

de décombres», lit-on dans la brochure

éditée par les Amis de la Cathédrale

de Bazas. On ne possède aucune information sur

les vitraux, mais il est probable que pas un n'a dû

échapper à ce travail de sape. Il faut

reconnaître que les deux bombes anglaises qui

sont tombées de plein fouet sur la cathédrale

de Nevers le 16 juillet 1944 ont fait moins de dégâts...

Suite à droite ---»»

|

|

|

|

Ces piliers du bas-côté sud sont dans la partie

orientale de la nef :

ils remontent au XIIIe siècle et sont constitués

de massifs cylindriques

flanqués de quatre colonnes engagées à

chapiteaux. |

|

La

Reconstruction (2/2).

---»» C'est grâce à

un évêque énergique, Arnaud de

Pontac, que la reconstruction fut entreprise. Mais

il n'y avait plus de pape Clément V pour concéder

des indulgences aux donateurs et accroître leur

générosité. Quant à la contrée,

elle était assez pauvre. Le prélat lança

donc la reconstruction à ses frais, avec toutefois

quelques aides annexes.

La première phase des travaux fut menée

de 1583 à 1605 (année de la mort de l'évêque).

En 1605, les voûtes des parties hautes manquaient

toujours. Pour leur construction, Arnaud de Pontac légua

douze mille écus d'or à son successeur,

qui n'était autre que son neveu Geoffroy, président

au Parlement de Bordeaux.

Puis le fils de Geoffroy, Arnaud, prit le relais. Les

travaux s'achevèrent en 1635. Au dessus de l'arcade

d'axe dans l'abside, un texte

en latin, gravé sur une table de marbre noir,

commémore la restauration.

Il est assez surprenant de constater qu'Arnaud de Pontac

a choisi une reconstruction à l'identique. Le

prélat avait vraisemblablement connu la cathédrale

avant le saccage huguenot et en avait conçu une

profonde admiration pour sa séduisante harmonie

gothique. Bien des églises partiellement détruites

au cours de la guerre de Cent Ans ou des guerres de

Religion ont vu le style gothique faire place au style

Renaissance dans les parties reconstruites.

À la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, ces

marques Renaissance sont rares. On les voit partiellement

dans les abaques carrés qui surmontent les dix

piliers monocylindriques de la nef occidentale : ils

sont en partie ornés d'angelots.

Le style gothique initial a également été

respecté dans les grandes arcades : elles sont

en tiers-point et retombent par pénétration

dans les supports. De plus, le réseau des baies

au second niveau est de style flamboyant.

Source : Congrès

archéologique de France,

102e session, Bordeaux et Bayonne, 1939, article sur

la cathédrale Saint-Jean-Baptiste rédigé

par Jean Vallery-Radot.

|

|

«««---

La trace de la reconstruction se voit nettement dans

la différence de style des piliers de la nef :

avant, avec colonnettes engagées ; après,

monocylindriques. |

|

|

La Résurrection de Lazare, scène centrale

Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |

Les Patriarches Jacob et Joseph

Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |

La Mort de saint Martin, auteur anonyme

Tableau du XVIIIe siècle. |

|

Vitraux.

Les parties hautes de la nef sont ornées de vitraux

à personnages dont on donne à gauche l'archétype.

Deux personnages, souvent richement habillés, se tiennent

soit de face, soit de profil, sur un fond d'azur étoilé,

tandis que le contour de la lancette se termine, dans sa partie

haute, par deux colimaçons rappelant la crosse d'un

évêque.

|

|

Moïse présente les tables de la Loi, scène centrale.

Rappelons que les Juifs, profitant de son absence, ont façonné

un veau d'or qu'ils ont adoré.

Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |

|

Saint Isodore |

Saint Martin et saint Paulin

---»»»

Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |

|

Le bas-côté sud du chœur et les grilles menant au

déambulatoire. |

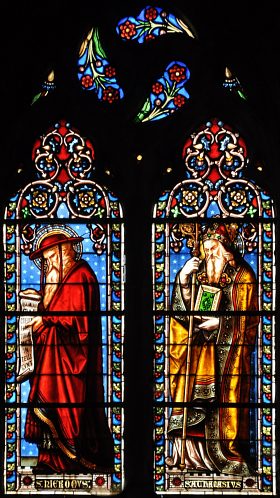

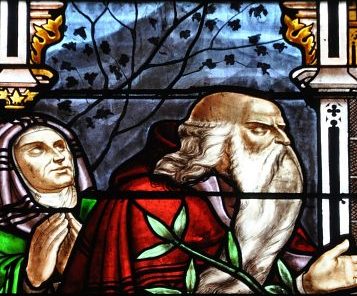

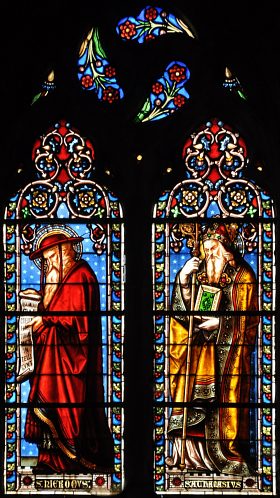

Saint Jérôme et saint Athanase. |

Sainte Thérèse d'Avila et sainte Jeanne de Valois. |

| LE CHŒUR

ET L'ABSIDE DE LA CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE |

|

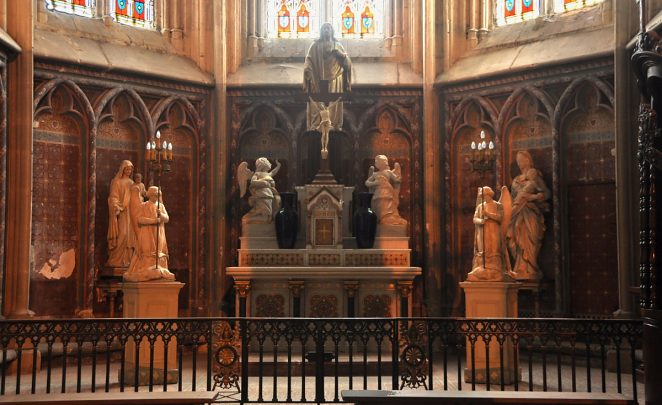

Le chœur de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. |

|

Le maître-autel de la cathédrale, de style Louis XVI, est du

XVIIIe siècle. Il vient de l'abbaye cistercienne du Rivet. |

| «««---

Sous l'arcade axiale : inscription latine dédiée

à Arnaud de Pontac et à sa famille. |

|

Vitrail axial de la haute nef :

Jésus et saint Jean-Baptiste.

Atelier Joseph Villiet (vers 1852-1862). |

|

L'abside, la voûte du chœur

et ses vitraux ---»»»

du XIXe siècle à grands personnages.

Le triforium aveugle est interrompu au niveau de l'abside

et remplacé par un parement assez grossier.

|

|

|

Un ange dans le chœur. |

|

Le

chœur de la cathédrale.

Sans doute les donateurs traditionnels du

Bazadais se montrèrent-ils tièdes au début

du XIVe siècle quand on se mit à édifier

le chevet. Le pape Clément V, originaire de Gironde,

dut réveiller leur ardeur en concédant,

en 1308, des indulgences à tous ceux qui se manifesteraient

tant pour le chevet que pour la restauration du cloître

(dont il ne reste rien). En 1312, une autre bulle papale

attribua à la construction de l'édifice

les revenus des bénéfices qui se retrouveraient

vacants dans le diocèse (c'est-à-dire

sans titulaire). Seuls les revenus de la première

année de vacance étaient concernés,

mais le principe devait s'appliquer pendant cinq ans,

Les historiens attribuent donc au début du XIVe

siècle les cinq piles du rond-point ainsi que

les grandes arcades en tiers-point qui retombent par

pénétration dans ces piles. On peut constater,

sur la photo

ci-dessus qui présente l'ensemble du chœur,

que le tiers-point est particulièrement resserré.

Au-dessus de la corniche qui court tout le long de la

nef et de l'abside commence le travail des restaurateurs

de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle.

Le triforium aveugle n'est qu'un parement nu, d'aspect

assez vulgaire. La grande table

de marbre noir commémorant l'œuvre des

de Pontac, bienfaiteurs du monument, est suspendue dans

l'abside. Comme dans la nef, les réseaux des

baies du dernier étage ont été

refaits lors de la restauration.

Le mobilier du chœur provient de l'abbaye cistercienne

du Rivet, supprimée à la Révolution.

Il en est ainsi du beau maître-autel de style

XVIIIe siècle, et peut-être aussi de la

grille de communion et des grilles fermant les bas-côtés

du chœur. Même supposition pour plusieurs

grands tableaux suspendus dans les bas-côtés

du chœur.

Sources : 1) Congrès

archéologique de France, 102e session, Bordeaux

et Bayonne, 1939, article sur la cathédrale rédigé

par Jean Vallery-Radot ; 2) Aquitaine gothique

de Jacques Gardelles, Éditions Picard.

|

|

|

|

| LE DÉAMBULATOIRE

ET LES CHAPELLES RAYONNANTES (XIIIe & XIVe SIÈCLES) |

|

Le déambulatoire nord et les chapelles rayonnantes.

On voit, à droite, la jonction très maladroite

de la retombée

d'ogive sur la pile du rond-point du chœur.

Détail du mauvais raccord de la retombée d'ogive

---»»»

dans le déambulatoire (voir l'encadré à

droite). |

Chapelle sud dite des Pénitents

Le déambulatoire s'ouvre sur deux chapelles de plan rectangulaire,

dites chapelles des Pénitents. |

|

|

|

Le visage du Christ ou de saint Jean

dans une clé de voûte. |

|

Architecture

II.

Ni le déambulatoire, ni les chapelles rayonnantes

n'ont été la cible des huguenots pendant

les guerres de Religion. L'ensemble est donc arrivé

à peu près intact depuis le XIVe siècle.

Dans le déambulatoire aux formes gothiques très

pures, un point doit retenir l'attention : celui des

jointures des retombées d'ogives sur les

colonnettes des piles du chœur. Jean Vallery-Radot

en fait la remarque dans son rapport sur la cathédrale

de Bazas (Congrès archéologique de

France tenu à Bordeaux et Bayonne en 1939).

Côté chapelles rayonnantes, les fortes

nervures en amande s'ajustent parfaitement sur les colonnettes

de même profil et de même calibre qui montent

depuis les supports (que l'on voit à la naissance

des chapelles rayonnantes). En revanche, côté

chœur, la jonction est tout à fait grossière

(voir photo ci-contre).

Jean Vallery-Radot en déduit que : 1) les colonnettes

côté chœur n'ont pas été

prévues pour recevoir les retombées d'ogives

du déambulatoire ; 2) comme, au nord, certaines

astragales ont été conservées -

montrant que les piliers devaient accueillir des chapiteaux

-, «le constructeur des voûtes du déambulatoire

[les] a fait disparaître en vue de ménager

une retombée par pénétration correspondante

[sic] à celle qui était prévue

par ailleurs.»

L'historien en conclut logiquement : «Les piles

du rond-point ont donc été plantées

au cours d'une période de travaux antérieure

à celle qui vit s'élever le déambulatoire

et les chapelles rayonnantes.»

Jacques Gardelles précise, dans sa présentation

de 1987 : «Tout se passe comme si les deux éléments

[rond-point et déambulatoire avec chapelles]

avaient été construits par deux maîtres

différents à deux différents moments»,

le premier élément construit étant

évidemment le rond-point.

Sources : 1) Congrès

archéologique de France, 102e session, Bordeaux

et Bayonne, 1939, article sur la cathédrale Saint-Jean-Baptiste

rédigé par Jean Vallery-Radot ; 2) Congrès

archéologique de France, 145e session, Bordelais

et Bazadais, 1987, article sur la cathédrale

rédigé par Jacques Gardelles.

|

|

«««---

Le déambulatoire sud du début du

XIVe siècle et ses chapelles rayonnantes.

Les huguenots n'ont pas touché

le déambulatoire et les chapelles. |

|

|

|

|

La Décollation de saint Jean-Baptiste

Scène centrale du vitrail. |

Le roi Hérode contemplant Salomé dansant.

Chapelle absidiale Saint-Jean-Baptiste. |

Salomé présente à Hérode la tête

de saint Jean

Chapelle absidiale Saint-Jean-Baptiste.

Atelier Joseph Villiet (vers 1852-1862) |

Le roi Hérode est en plein doute

quand il reçoit la tête de Jean-Baptiste. |

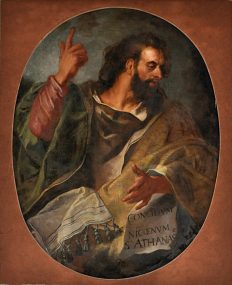

QUATRE TABLEAUX

DE SAINTS

PEINTS PAR FRANÇOIS LEMOINE,

FIN DU XVIIIe SIÈCLE,

CHAPELLE AXIALE |

|

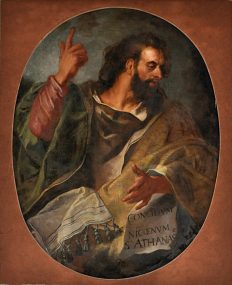

Saint Athanase par François Lemoine. |

Saint Basile par François Lemoine. |

Saint Jean Crysostome par François Lemoine. |

Saint Grégoire de Nazianze par François Lemoine. |

«««---

La danse de Salomé et

Salomé contemplant la tête de saint Jean.

Peintures de la chapelle Saint-Jean-Baptiste. |

|

|

Déambulatoire sud (fin du XIIIe, début du XIVe

siècle). |

|

La Manne

dans le tympan d'un vitrail de

la chapelle du Saint-Sacrement. |

«««---

Statue de la Vierge

Chapelle axiale de la Vierge |

|

Les vitraux de la chapelle axiale de la Vierge illustrent des

épisodes de la vie de la Vierge :

Annonciation, Couronnement et Présentation de Jésus

au Temple.

Atelier Joseph Villiet (années 1852-1862) |

Chapelle axiale de la Vierge. |

|

La

chapelle de la Vierge.

Avec ses cinq pans, c'est la plus vaste des chapelles

rayonnantes. Comme les autres, elle remonte au début

du XIVe siècle, puisque les huguenots ont eu

la gentillesse de ne pas détruire le déambulatoire

et les chapelles de l'abside dans les années

1570.

Les vitraux des trois baies centrales illustrent des

scènes de la vie de Marie : Annonciation, Couronnement

et Présentation au Temple. Les pans 4 et 5, qui

sont dans le prolongement de la verrière (et

qui sont cachés sur la photo ci-dessus) reçoivent

le texte des litanies.

|

|

|

|

Chapelle rayonnante Saint-Pierre

Les peintures murales illustrent la vie de saint Pierre. |

«««---

L'Éducation de la Vierge, auteur anonyme

Tableau du XVIIe siècle dans la chapelle Saint-Joseph. |

|

|

Les vitraux de la chapelle absidiale Saint-Pierre

illustrent trois épisodes de sa vie : l'Appel de Pierre

; Pierre reçoit

les clés du Royaume ; un ange délivre Pierre de

sa prison romaine. |

Chapelle rayonnante Saint-Pierre : illustration de la pêche

miraculeuse. |

|

L'orgue de tribune est du facteur Robert Chauvin de Dax.

Il a été inauguré en septembre 1983. |

|

Aucune documentation n'a été

trouvée sur les peintures murales des chapelles

rayonnantes. Comme Joseph Villiet s'adonnait aussi à

la peinture murale, il faut admettre que celles des

chapelles St-Jean-Baptiste et St-Pierre sont de sa main.

|

|

|

La nef vue depuis le chœur.

Le mur occidental et les élévations des bas-côtés

sont de la fin du XIIIe siècle.

Tout le reste de l'architecture (notamment les piles rondes) est de

la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. |

Documentation : Congrès archéologique

de France, 102e session, Bordeaux et Bayonne, 1939, article sur la

cathédrale de Jean Vallery-Radot

+ Congrès archéologique de France, 145e session, Bordelais

et Bazadais, 1987, article sur la cathédrale de Jacques Gardelles

+ «Aquitaine Gothique» de Jacques Gardelles, éditions

Picard

+ brochure «La Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bazas»

publiée par l'Association des Amis de la Cathédrale

Saint-Jean-Baptiste de Bazas. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|