|

|

|

|

Au XIIIe siècle, la population

de Riom

s'accroît. Il faut un nouveau lieu de culte à la ville

basse qui s'étend. Ce sera Notre-Dame du Marthuret, édifiée

sur l'initiative du clergé séculier et avec, en 1251,

l'approbation du pape Innocent IV. Nous sommes au cœur du «beau

XIIIe siècle», une période d'accroissement démographique

et d'enrichissement économique.

En 1263, avec Alphonse de Poitiers, le site d'implantation infra

muros est décidé : la nouvelle église sera

érigée dans un quartier de pauvres et de classes moyennes

(où l'on compte les tanneurs). Le nom de Marthuret apparaît

dans une bulle du pape Nicolas IV en 1291.

Un incendie frappe l'édifice au début du XIVe siècle.

Il faut le rebâtir. Le pape Clément V accorde des indulgences

à ceux qui contribueront à cette reconstruction. Le

style choisi sera un gothique rayonnant propre à la région

auvergnate, qualifié parfois de gothique

méridional. L'église est à nef unique,

bordée de chaque côté par une suite de chapelles

peu profondes. Le chœur est pentagonal. Au XVIIe siècle,

il sera lui aussi bordé de petites chapelles.

Au XVe siècle, le duc Charles de Bourbon, comte de Clermont,

puis duc du Bourbonnais, donne son accord pour gagner un peu d'espace

sur la rue principale qui borde l'église à l'ouest.

La façade est alors retouchée et embellie.

Au XVIe siècle, la confrérie des tanneurs fait bâtir une chapelle

de style Renaissance au sud (chapelle

Saint-Jacques) ; la tour au nord-ouest est partiellement reconstruite

après un tremblement de terre survenu dans les années 1470.

Le XIXe siècle va notablement modifier l'église et

l'agrandir : petites chapelles latérales nord et sud transformées

en étroits bas-côtés après percement

des murs ; quatre vastes chapelles ajoutées au sud ; chœur

prolongé de trois absidioles avec déambulatoire ;

façade

enrichie et restructurée en style flamboyant.

L'église Notre-Dame du Marthuret n'a pas l'intérêt

historique et archéologique de Saint-Amable,

pourtant on y trouve de belles œuvres d'art comme la Vierge

à l'oiseau, des statues de saints du XVIIe siècle

ou de grandes toiles du XIXe siècle. Enfin, les amateurs

de vitraux anciens

pourront y admirer deux verrières datées l'une du

XVe siècle (baie

n°3), l'autre du XVIe (baie

n°4).

|

|

La nef et le chœur de Notre-Dame du Marthuret vus depuis l'entrée. |

| ASPECT EXTÉRIEUR

DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DU MARTHURET |

|

La façade réaménagée au XIXe siècle

donne dans la rue du Commerce.

|

Le chevet est tenu par d'épais contreforts.

Depuis le XIXe siècle, il est prolongé de

trois chapelles rayonnantes sans fenêtre. |

|

L'église Notre-Dame du Marthuret et la ville de Riom.

Ici, la tour nord et son dôme du XVIIe siècle. |

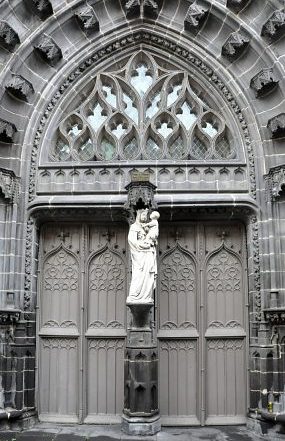

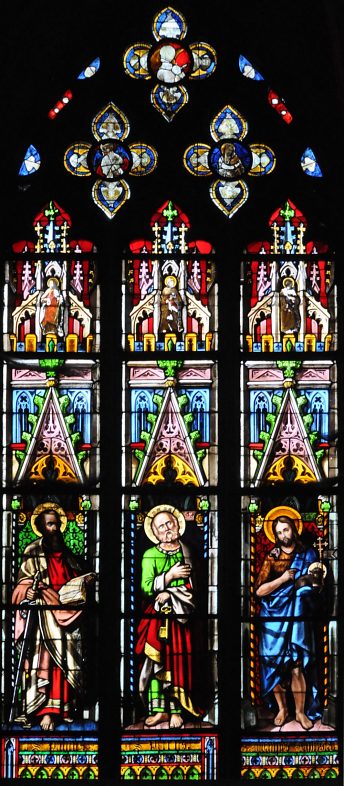

Le portail central et son remplage flamboyant.

L'essentiel de cette structure vient du XIXe siècle.

La statue du trumeau est une copie de la

Vierge à l'Oiseau. |

|

|

Architecture

extérieure (2/2).

---»» L'élévation sud de la

façade a été enrichie d'une tour,

identique à celle du nord, mais sans dôme.

Sur la rue, les tours ont été percées

d'ouvertures en arc brisé où ont pris

place des fenêtres tréflées. Ce

«trèfle»,

si souvent précisé dans les présentations

de l'église, est si discret qu'on le distingue

à peine depuis la rue...

Enfin, deux portes de style flamboyant ont été

rajoutées au nord et au sud, celle du nord étant

murée.

Bref, en comparant les dessins avant et après les travaux

du XIXe siècle, on peut dire que la façade a été vandalisée.

Seule la rose flamboyante au-dessus du portail central

n'a pas été touchée.

Curieusement, dans son Histoire du vandalisme

(dont la première édition date de 1958),

l'historien Louis Réau ne parle pas de Notre-Dame

du Marthuret, pas plus qu'il ne parle de la ville Riom.

De toute façon, l'église Notre-Dame ne

semble pas intéresser grand-monde. Prosper Mérimée,

inspecteur général des Monuments historiques

depuis 1834, passe à Riom

en 1837. Dans ses Notes d'un voyage en Auvergne,

iI s'étend longuement sur l'église Saint-Amable

et la Sainte-Chapelle, mais ne dit rien de Notre-Dame.

|

|

|

|

Architecture

extérieure.

La façade, qui donne dans l'actuelle rue du Commerce

est la seule partie vraiment intéressante de

l'église.

Quant au chevet

et à ses chapelles du XIXe siècle, leur

élévation est réalisée en

andésite sombre, une pierre volcanique riche

en minéraux ferromagnésiens. Sur la façade

et les côtés, la couleur de l'élévation

est plus claire.

Le XIXe siècle a totalement transformé

la façade du XVe siècle. Il faut s'imaginer

une façade sans tour sud, sans garde-corps reliant

les tours, un portail central avec un tympan nu, simplement

surmonté d'une rose à remplage flamboyant.

Le XIXe siècle a rajouté l'archivolte

et son remplage, lui aussi flamboyant. Il l'a surmontée

d'un gable (qui cache le bas de la rose) et a prolongé

par des pinacles les deux contreforts qui entourent

le portail.

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

Sur la tour nord, une discrète fenêtre «tréflée»

loge dans une baie en arc brisé. |

Porte de style flamboyant rajoutée

au XIXe siècle sur le côté sud de la façade. |

|

| ASPECT INTÉRIEUR

DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DU MARTHURET |

|

Élévation nord de la nef.

C'est au XIXe siècle que les murs qui séparaient les

chapelles ont été percés d'ouvertures en arc

brisé.

On remarque que la cinquième travée, celle qui jouxte

le chœur, possède

un arc en plein cintre. |

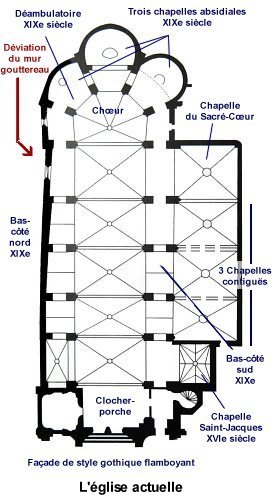

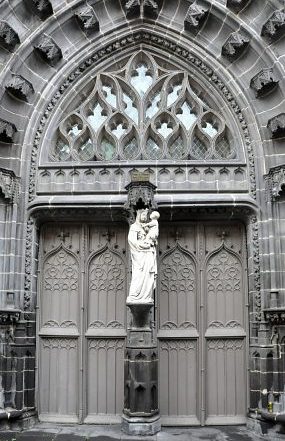

Plan de l'église Notre-Dame du Marthuret.

Passez la souris sur l'image pour voir

le plan d'avant le XIXe siècle. |

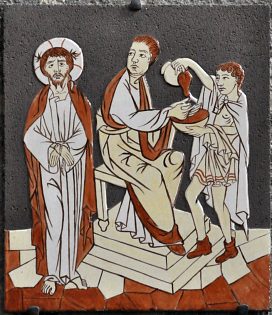

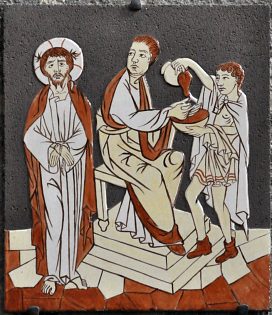

Le chemin de croix de l'église est contemporain.

Ici, la station I : Jésus est condamné. |

Groupe sculpté polychrome de sainte Anne et Marie, détail.

XVIIe siècle. |

|

|

Architecture

intérieure.

Le plan du XIIIe siècle est celui d'une nef unique

de 40 m de long sur 8,50 m de large, à cinq travées.

Cette nef est bordée au nord et au sud d'une

suite de chapelles peu profondes et de profil inégal,

séparées par des murs de refend. Le style

architectural est celui du gothique rayonnant, terme

parfois remplacé dans les présentations

de l'église par le gothique

méridional.

Le plan ci-contre montre une légère déviation

rentrante dans le mur gouttereau nord. Pour Anne Courtillé

(Auvergne, Bourbonnais, Velay gothiques, Picard,

2002), cela est sans doute dû «à

l'implantation délicate du grand édifice

dans un maillage d'habitations et d'échoppes

antérieures».

Le manque de symétrie se distingue d'ailleurs

aussi dans le chœur

pentagonal (qui à l'origine n'avait pas d'absidioles).

À l'ouest, la travée-porche remonte au

XVe siècle.

Le XIXe siècle va rajouter les trois absidioles

du chœur,

le grand espace du côté sud avec ses quatre

chapelles, et percer tous les murs de refend qui séparaient

les anciennes chapelles. De la sorte, on aboutit, au

nord et au sud, à un étroit bas-côté

scandé d'ouvertures en arc brisé où

le visiteur a l'impression d'être englouti dans

les vieilles pierres. Même chose dans le chœur

avec, cette fois, la création d'un étroit

déambulatoire.

Conséquence : les murs de refend ont laissé

la place à d'épaisses piles rectangulaires

ornées, côté nef, d'un faisceau

de trois minces colonnettes qui monte jusqu'à

la retombée des voûtes ogivales. Un trio

de petits chapiteaux à feuillages, haut perché,

peine à casser l'effet d'élancement.

Les repères archéologiques montrent que

la nef a été construite avant le chœur

; de plus, la cinquième travée est plus

large que les autres et son arc est en plein cintre.

Ces éléments poussent Anne Courtillé

à s'interroger sur le rôle passé

de cette travée. A-t-elle abrité, au tout

début de la vie de l'édifice, un chœur

primitif fermé par un chevet plat ? La

construction de la nef s'est-elle déroulée

d'ouest en est de façon régulière,

avec une cinquième travée qui serait une

liaison architecturale entre la nef et le chœur ?

Ou bien le chantier a-t-il commencé par cette

travée - de manière hésitante -

pour se poursuivre ensuite vers l'ouest et aboutir à

la façade ? Il est difficile de répondre

à ces questions et toutes les possibilités

restent ouvertes.

À son entrée dans la nef, un aspect étonne

le visiteur : l'absence de fenêtres au premier

niveau. La photo ci-dessus montre en effet un vitrail

dans la cinquième travée (baie

n°3), mais rien ailleurs. En fait, une seconde

petite baie (n°5)

existe dans la première chapelle au nord-ouest,

près de la tour. Elle accueille une rose

blottie dans un remplage flamboyant. Le visiteur constate

encore que les hautes fenêtres, larges et nombreuses,

suffisent pour éclairer l'édifice. Cependant,

à l'origine, il y avait bel et bien des fenêtres

au premier niveau.

Anne Courtillé écrit ainsi que «le

parement extérieur montre encore au nord des

traces de petites baies en plein cintre ou d'un quadrilobe».

La baie

n°3 actuelle, qui abrite un large vitrail à

deux lancettes, vient d'un percement plus tardif. On

ne sait pas quand ces ouvertures primitives ont été

bouchées.

En revanche, au sud, le mur gouttereau a été

éventré au XIXe siècle pour ouvrir

la nef sur quatre nouvelles chapelles. On ne sait si

ce mur était percé d'ouvertures ou, du

moins, s'il en avait gardé des traces.

|

|

|

|

|

|

|

|

La clé de voûte

ci-dessus à droite présente les armoiries

de Jean, duc de Berry

et d'Auvergne de 1360 à 1416. Les fleurs de lys

montrent son appartenance

à la famille royale. Jean de Berry était

le frère du roi Charles V. |

|

|

Le

gothique méridional (1/2).

L'architecture de l'église Notre-Dame du Marthuret

est souvent classée en gothique méridional.

C'est partiellement exact car l'intérieur se

rattache en partie au gothique rayonnant.

Dans son Mémento pratique d'archéologie

française paru en 1930, Vincent Flipo,

alors professeur à l'École spéciale

d'architecture, donne quelques clés pour définir

le gothique méridional. Il part d'un constat

: «Le Midi de la France, écrit-il, n'a

jamais adopté franchement les principes gothiques

et s'est contenté d'une formule pauvre et bâtarde,

étroitement liée aux traditions romanes

si fortes dans la région.»

---»» Suite 2/2

ci-dessous.

|

|

|

Saint Jean-Baptiste.

Statue polychrome du XVIIe siècle. |

Trio de chapiteaux sur les piliers de la nef.

Une simple couronne de feuillages

est insérée entre deux bagues. |

Saint Paul.

Statue polychrome du XVIIe siècle. |

|

|

Le gothique

méridional (2/2).

---»» À ce rejet il décèle

plusieurs causes : le manque de ressources financières

pour les constructions religieuses par suite du développement

des hérésies ; la présence très

influente d'ordres religieux comme les Dominicains ou les

Franciscains qui font de la pauvreté des sanctuaires

l'une de leurs règles ; les guerres religieuses (plus

fréquentes qu'au Nord) obligeant bien souvent les bâtisseurs

à fortifier leurs églises.

Conséquence : le plan des édifices est toujours

simple ; la nef est unique, large et sans transept ; le chœur

se termine par une abside ronde ou polygonale ; la présence

d'un déambulatoire est exceptionnelle ; les chapelles

latérales sont, malgré tout, fréquentes.

Au niveau extérieur, les contreforts très épais

sont la règle (pour des raisons défensives)

au détriment des arcs-boutants, très rares.

Les chapelles latérales se logent bien souvent entre

les contreforts.

Quant aux façades, Vincent Flipo constate qu'elles

sont pauvres ; beaucoup sont fortifiées par des tours

et des mâchicoulis ; les clochers sont nombreux, placés

sur la façade occidentale ou sur le flanc de l'église.

Après cette énumération, on comprend

que l'architecture de Notre-Dame du Marthuret puisse être

assimilée au gothique méridional. En déambulant

dans l'édifice, le visiteur pourra en constater l'aspect

défensif, parfois un peu lourdaud. Les travaux du XIXe

siècle ont-ils respecté ce choix initial ?

Peut-être pas : les chapelles du déambulatoire,

bâties à cette époque, montrent des traces

de baies obstruées.

En revanche, la façade

occidentale, autrefois très modestement ornée

et donc fidèle au gothique méridional et à

son aspect défensif, a été, comme le

souligne Anne Courtillé «transformée en

un flamboyant voyant finalement assez inapproprié»

(Auvergne, Bourbonnais, Velay gothique, Picard, 2002).

|

|

Saint Pierre brandissant la clé du Paradis, détail.

Statue polychrome du XVIIe siècle. |

Les fenêtres hautes de l'élévation ne bénéficient

d'aucun encadrement spécial.

De chaque pile, trois colonnettes s'élèvent jusqu'à

la retombée des voûtes.

Leurs petits chapiteaux à feuillages se remarquent à

peine depuis le bas de la nef. |

Ce passage étroit sous des arcades en arc brisé

a été construit au XIXe siècle en même

temps que les chapelles au sud. |

Baie 3, détail : les trois chérubins

du tympan

sont du XIXe siècle

(Atelier Émile Thibaud). |

|

|

Baie

3 : vitrail de l'Annonciation (1/2).

La scène principale est datée de

la période 1450-1460. L'ange, un genou

à terre, transmet le message divin à

Marie qui est accompagnée de la colombe

du Saint-Esprit.

La facture de ce vitrail, «extrêmement

proche de celle des vitraux de la Sainte-Chapelle

de Riom,

permet de l'attribuer de façon certaine

à l'atelier de Bourges

(...)», écrit le Corpus Vitrearum.

On remarque, derrière la Vierge, un vase

contenant six lys. Trois sont avec une fleur épanouie,

trois avec une fleur fermée.

La vitrerie de la Sainte-Chapelle a été

réalisée aux frais de Charles Ier,

duc de Berry, et fils de Jean. La présence

de ces lys porte à croire qu'il en est

de même de ce vitrail.

Les dais d'architecture gothique et les chérubins

du tympan sont des ajouts d'Émile Thibaud

au XIXe siècle.

Vus de près, les deux visages sont gangrénés

par une grisaille parasite. Passez la souris sur

le visage en gros plan de la Vierge pour voir

un visage «nettoyé».

---»» Suite 2/2

à droite plus bas.

|

|

Saint Jean l'Évangéliste.

(Reconnaisssable au calice qu'il tient à la main.)

Statue polychrome du XVIIe siècle. |

|

|

Baie 3 : Vitrail de l'Annonciation (vers 1450-1460)

Les deux dais d'architecture gothique et le soufflet sommital

ont été créés par Émile Thibaud

au XIXe siècle.

La restauration de 1999-2000 a supprimé la plupart des

plombs de casse de la scène du XVe siècle. |

Baie 3, détail : la Vierge de l'Annonciation et

sa grisaille parasite.

Passez la souris sur le vitrail pour voir un visage «nettoyé»

par l'informatique. |

|

Baie

3 : vitrail de l'Annonciation (2/2).

---»» Le vitrail n'est pas à son

emplacement d'origine : des filets verticaux le complètent

sur les côtés, et la taille des personnages

est trop importante au regard de la baie et de son emplacement.

En 1999-2000, le vitrail a été restauré

par une collaboration entre l'atelier d'Emmanuel Barrois

(de Brioude) et celui Frédéric Pivet (de

Valdivienne dans la Vienne). Le Corpus informe

que les restaurateurs en ont retiré la plupart

des plombs de casse, ce qui a dû modifier considérablement

l'aspect général de cette Annonciation.

|

|

|

Élévation sud de la nef.

La chapelle Saint-Jacques se trouve à droite. On reconnaît

la Vierge à l'oiseau à l'entrée. |

| LA CHAPELLE SAINT-JACQUES

DANS LE CÔTÉ SUD |

|

La Vierge à l'oiseau.

Fin du XIVe siècle - XVe siècle. |

|

La

Vierge à l'oiseau (1/2).

Le thème de la sculpture est tiré d'un

évangile apocryphe, les Récits de

Thomas l'Israélite : l'Enfant-Jésus

s'amusait à modeler des oiseaux avec de la terre,

puis à souffler dessus pour leur donner vie.

L'un d'entre eux, réveillé trop vite,

lui a piqué le doigt. Ce qui correspond à

l'expression un peu déroutante de l'Enfant.

De quelle époque date cette sculpture ? Pour Paul

Gauchery, auteur de l'étude sur l'église

Notre-Dame du Marthuret pour le Congrès archéologique

de France tenu à Moulins et Nevers,

en 1913, il faut la rattacher au XVe siècle.

Elle serait due à un artiste de l'école

du Berry. Paul Gauchery rappelle qu'au XIXe siècle,

bien des érudits se sont penchés sur le

mystère de son origine. La notice de présentation

de l'église parle, quant à elle, de la

fin du XIVe siècle.

Paul Gauchery ajoute une information intéressante

: un examen chimique et microscopique a révélé

que le matériau n'est pas de la roche d'Auvergne.

C'est un «beau calcaire jurassique que l'on trouve

à Aprement (Nièvre), écrit-il,

et surtout à Charly (Cher), où la pierre,

d'un grain très fin, durcit à l'air.».

---»» Suite 2/2

ci-dessous.

|

|

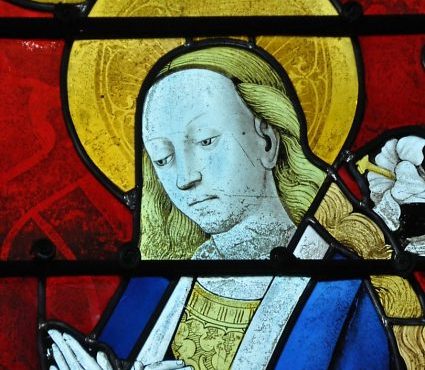

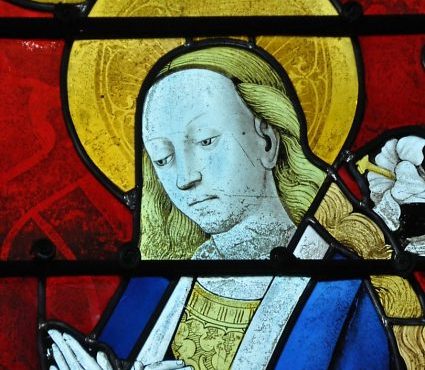

Baie 4, détail : saint Jean l'Évangéliste.

Tête refaite au XIXe siècle. |

|

Voûte en étoile de la chapelle Saint-Jacques. |

|

La

chapelle Saint-Jacques.

Cette chapelle du XVIe siècle, bâtie hors

œuvre sur le côté sud par la confrérie

des tanneurs, présente trois curiosités

remarquables : une voûte en étoile, une

splendide statue médiévale et un vitrail

de 1538.

Sa vue d'ensemble, sans intérêt, n'est pas donnée dans

cette page. On en voit néanmoins une partie dans la

grande

photo ci-dessus, à droite.

Les nervures de sa voûte en étoile retombent

sur des culots ornés d'une coquille Saint-Jacques.

La clé de voûte centrale représente

l'apôtre Jacques le Majeur avec son bâton

de pèlerin (photo ci-contre à droite).

Les deux principales œuvres d'art s'imposent aux

yeux du visiteur : d'abord la statue de la Vierge à

l'oiseau dont l'origine, la date et l'auteur sont incertains

; ensuite le vitrail de la baie 4 (ci-dessous) qui éclaire

la chapelle. Daté de 1538 et partagé en

trois lancettes, il présente une Vierge à

l'Enfant entre saint Jacques et saint Jean l'Évangéliste.

Voir les détails plus

bas.

|

|

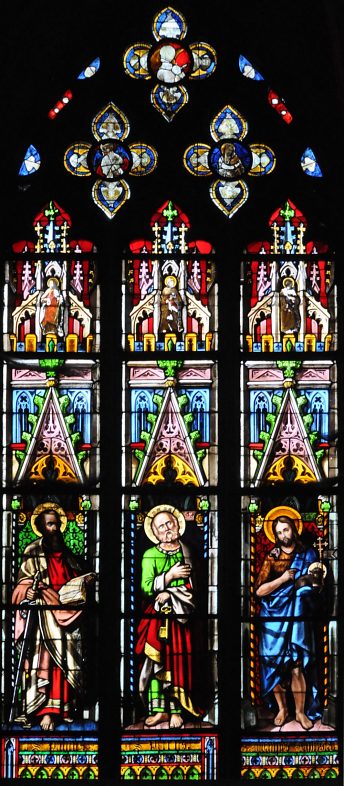

Baie 4 : 3 lancettes à personnages.

De gauche à droite : saint Jacques le Majeur, la Vierge,

saint Jean l'Évangéliste.

Atelier du peintre verrier de Bourges Jean Lécuyer, 1538. |

|

Vitrail

de la baie 4 (daté de 1538).

C'est l'un des deux vitraux Renaissance de l'église.

Il est à trois lancettes et présente trois

grandes figures : saint Jacques le Majeur, la Vierge

et saint Jean l'Évangéliste. La date de 1538

est portée dans le dais qui abrite la Vierge.

Le Corpus Vitrearum écrit : «Par

son style et par sa technique d'exécution très

particulière, en raison aussi du monogramme I.L.

relevé dans la lancette droite sur le calice

de saint Jean l'Évangéliste, cette œuvre

a été attribuée au peintre verrier

d'orgine parisienne actif à Bourges

des années 1520 à sa mort en 1556, Jean

Lécuyer.» Le Corpus ajoute qu'il

doit s'agir ici d'une production «bon marché».

Notons que la tête de saint Jean (à gauche)

a été refaite. En revanche, celle de saint

Jacques (à droite) est d'origine. Le nom du personnage

figure dans le couronnement qui le surmonte.

Le soubassement est constitué de trois panneaux

présentant les bustes de saint Antoine, sainte

Marguerite et sainte Françoise, tous créés

par Émile Thibaud au XIXe siècle (avant

1842).

Le tympan contient trois ajours intéressants.

Les deux ajours inférieurs sont d'Émile

Thibaud (Éducation de la Vierge et saint Madeleine

pénitente). L'ajour supérieur appartient

à la verrière originale. On y voit le

Père céleste bénissant (ci-dessous),

mais le Corpus précise que la tête

a été cassée, que le verre est

sale et qu'on y décèle quelques restaurations.

Le vitrail a été restauré en 1916 par l'atelier Félix

Gaudin.

|

|

|

Saint Jacques le Majeur et son bâton de pèlerin

orne la clé centrale de la voûte ogivale

de la chapelle Saint-Jacques. |

La Vierge à l'oiseau, détail. |

Baie 4, détail : saint Jacques le Majeur.

Jean Lécuyer, 1538. |

La Vierge à l'oiseau, détail. |

|

|

La Vierge

à l'oiseau (2/2).

---»» C'est avec cette pierre, précise-t-il,

qu'ont été réalisées les sculptures

de la cathédrale

de Bourges et, dans la même ville, du palais du

duc Jean, du palais

Jacques Cœur et de l'hôtel Lallemant.

Pendant la Révolution, la statue est cachée

par la corporation des bouchers. Au XIXe siècle, elle

est badigeonnée en gris et prend place au trumeau du

portail de la façade.

En 1932, on en fait une copie (qui la remplace sur le trumeau),

tandis que l'original est installé dans la chapelle

Saint-Jacques.

En 1991, une restauration a permis de retrouver, cachée

sous le badigeon, une magnifique polychromie qui met en valeur

une qualité d'exécution exceptionnelle.

Aucun texte ne prouve que cette statue se trouvait, avant

la Révolution, à l'église Notre-Dame. Le panneau d'information

disposé dans la nef évoque la possibilité de la Sainte-Chapelle,

construite par Jean de Berry dans son palais de Riom,

ou encore du château de Nonette (sud du Puy-de-Dôme) autre

propriété du duc, démantelée au XVIIe siècle.

Dans le Dictionnaire des églises de France (Robert

Laffont, 1966), le chanoine Bernard Craplet se dit très

irrité par le heurt entre la beauté plastique

de l'œuvre et l'énigme de son origine.

Il fait néanmoins une description dithyrambique de

cette Vierge : «Jamais sculpteur du Moyen Âge,

écrit-il, n'a su représenter avec autant de

bonheur la joie émerveillée et craintive à

la fois d'un tout petit enfant et encore moins le demi-sourire

à fond de tristesse de la Vierge. Elle regarde intensément

son Fils, pensant déjà qu'elle le perdra un

jour. L'ombre de la croix se profile dans le lointain... Tout

ceci suggéré sans que bouge presque un muscle

du visage.»

Si le chanoine veut admirer une Vierge à «la joie émerveillée»

tenant son enfant dans ses bras, la Vierge au raisin de la

basilique

Saint-Urbain à Troyes

exaucera tous ses vœux.

|

|

Baie 4, détail : l'Éducation de la Vierge.

Atelier Émile Thibaud, XIXe siècle. |

Baie 4, détail : le Père céleste au tympan,

Verrière d'origine datée de 1538. |

Baie 4, détail du soubassement : saint Antoine.

Atelier Émile Thibaud, XIXe siècle. |

| LES CHAPELLES

DU CÔTÉ SUD |

|

Au sud, l'autel de la Vierge noire termine le grand espace divisé

en trois chapelles.

La quatrième chapelle, dédiée au Sacré-Cœur,

se trouve derrière l'autel de la Vierge noire.

On remarque que la lumière vient de la voûte. |

|

La

Vierge noire.

Cette œuvre est la statue-reliquaire de Notre-Dame

du Marthuret (une petite loge est ménagée

dans son dos pour y abriter des reliques). Elle est

en noyer massif polychrome et daterait du XIVe siècle.

Ce n'est pas une Vierge hiératique, c'est-à-dire

répondant à des règles fixées

par la tradition religieuse, même si elle est

assise en majesté. L'enfant, au visage presque

adulte, semble, quant à lui, prendre la posture

d'une personne assise dans un fauteuil. La brochure

de présentation éditée par la paroisse

voit dans l'attitude et le regard de la Vierge beaucoup

de tendresse. Elle fait remarquer aussi la souplesse

et l'élégance de sa robe.

L'œuvre a été restaurée au

XIXe siècle. À cette occasion, les visages

ont été repeints en noir.

|

|

|

La Vierge noire.

XIVe siècle ?

|

«Descente de croix»

Alexis Valbrun (1803-1852). Huile sur toile.

Présentée au Salon en 1839, l'œuvre a été

critiquée pour son expressionnisme jugé excessif.

Achetée par l'État en 1840, la toile a été

offerte à l'église Notre-Dame du Marthuret. |

Baie 5 : rose du XIXe siècle

dans un remplage flamboyant du XIVe.

Première chapelle au nord. |

«Adoration des Mages»

Guy François (1578-1650). |

«Ecce Homo»

Henri Joseph de Forestier, 1819. Huile sur toile. |

Chapelles du côté sud et leurs grandes toiles du XIXe

siècle. |

|

Les vitraux

de l'église.

Une certaine opacité entoure les premiers siècles

de construction de l'église. Les historiens ont tenté

d'utiliser les vitraux comme points de repère.

Ainsi les fragments encore en place dans la vitrerie de l'abside

(tympans des baies 100 à 103) sont peut-être

les témoins de la construction au début du XIVe

siècle. En effet, en 1291, le pape Nicolas IV promulgue

une bulle accordant des indulgences à ceux qui visiteront

l'église. Et, en 1308 surtout, Clément V accorde

à son tour des indulgences à ceux qui contribueront

par leurs dons à la réédification de

l'édifice.

Ensuite, le vitrail de la baie

3 , très semblable à ceux de la Sainte-Chapelle

de Riom,

fournit un autre jalon : l'époque de Charles Ier, duc

de Berry.

La datation de la chapelle

Saint-Jacques est facilitée par la présence d'un vitrail

daté de 1538.

En 1793, les révolutionnaires remplacent par du verre

blanc les parties ornées d'armoiries et de fleurs de

lys.

Après la Révolution, l'ensemble de la vitrerie

a besoin d'être restauré et complété.

En 1836, la fabrique de l'église fait une proposition

qui paraît aujourd'hui bien étrange : déplacer

les vitraux de la Sainte-Chapelle de Riom,

à cette époque non restaurés et inaccessibles

au public, à Notre-Dame du Marthuret. Ainsi, appuie

le chapitre, tout le monde pourrait les voir. Quant au transport,

il pourrait se faire aisément sans aucune casse.

En 1840, ce projet est enterré : la taille des vitraux

de la Sainte-Chapelle excède celle des baies de l'église

; et l'État, propriétaire de la Sainte-Chapelle,

ne veut pas se dessaisir de son bien au bénéfice

de la ville, propriétaire de l'église. De plus,

il devrait payer le verre blanc et son installation dans la

chapelle... La fabrique se contenta de faire restaurer les

vitraux et sollicita l'atelier Émile Thibaud à

Clermont-Ferrand.

|

|

«Entrée triomphale du Christ à Jérusalem»

Charles Müller (1815-1892). Huile sur toile.

Ce grand tableau a été présenté au Salon

en 1844 et a suscité l'admiration des visiteurs. Il est arrivé

à Riom en 1845. |

«La Vierge donnant le Rosaire à saint Dominique»

Auteur inconnu. Huile sur toile, XVIIe siècle. |

«Le Christ devant Pilate»

Auteur inconnu, 2e moitié du XVIe siècle (?). Peinture sur bois.

D'après un dessin de Martin de Vos de 1581. |

| LE CHŒUR

ET LE DÉAMBULATOIRE |

|

Le chœur est séparé de la nef par un arc triomphal.

Il est éclairé par trois grandes baies que l'atelier

Émile Thibaud a pourvu de vitraux au XIXe siècle (baies

101-100-102).

Les tympans des ces vitraux ont conservé leurs éléments

anciens (vers 1400). |

Clé de voûte du chœur : le Père céleste. |

Baie 101 : lancettes d'Émile Thibaud :

saint Jean l'Évangéliste, Éducation

de la Vierge

et saint Joseph avec l'enfant (1843).

Tympan autour de 1400. |

|

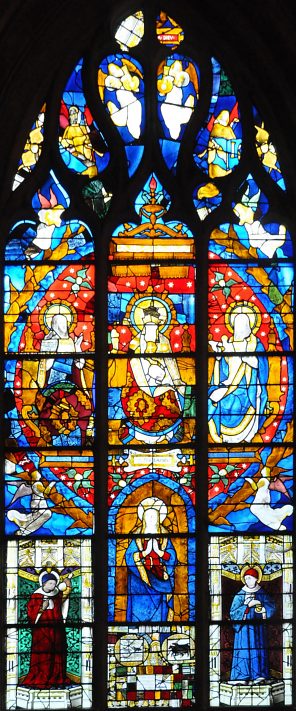

Baie 100 : l'Assomption.

Atelier Émile Thibaud, 1843

Le tympan est daté aux alentours de 1400. |

|

|

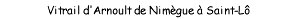

Baie

100.

Cette verrière a été commandée

par le curé de l'église, l'abbé

Chabrier. Le dessin serait inspiré d'un

vitrail attribué à Arnoult de

Nimègue et daté de 1513, visible

à l'église Notre-Dame à Saint-Lô.

Tympan daté vers

1400 :

Dans le trèfle supérieur, un ange,

sur un fond damassé rouge, tient un phylactère

dont l'inscription est effacée.

Au-dessous, deux anges, qui ont le dos tourné,

tiennent chacun un encensoir. Le fond est, cette

fois, un damas bleu. On remarque la présence

de lys et de rosettes de fleurs.

|

|

|

Le chœur et l'étroit déambulatoire.

Le déambulatoire a été créé

au XIXe siècle en perçant les murs

qui séparaient les chapelles rayonnantes peu profondes

du XIVe. |

Baie 102, détail du tympan : anges dans les ajours

(datés vers 1400). |

|

Baie

102, le tympan (vers 1400).

Dans la rangée inférieure (ci-dessus),

le trèfle de gauche possède en son centre

un ange portant deux des instruments de la Passion :

la lance et le fouet. Dans les quatre lobes : des anges

ailés sur fond damassé bleu.

Au centre du trèfle de droite, on distingue une

sainte (aspect très endommagé). Elle aussi

est accompagnée, dans les lobes, par des anges

ailés. Le peintre verrier de l'année 1400

a utilisé les mêmes cartons pour le dessin

de ses anges.

Selon le Corpus Vitrearum, l'état du

tympan de la baie 102 est moind dégradé

que celui de la baie 100 donné plus haut.

|

|

L'orgue de tribune est dû au facteur Joseph Callinet.

Il date de 1838.

Après quelques interventions malheureuses au XXe siècle,

il a retrouvé son éclat lors de la restauration

de 1990. |

Le buffet de l'orgue reçoit une ornementation

en bois de type flamboyant. |

Un roi de Juda dans l'Arbre de Jessé.

XIXe siècle. |

|

|

|

Le

chœur de l'église Notre-Dame.

Le chœur, construit après la nef,

vraisemblablement vers la fin du XIVe siècle,

est en forme de pentagone dont seuls les trois côtés

orientaux sont ouverts à la lumière par

de grandes baies.

Ce chœur est séparé de la nef

par un grand arc triomphal, matérialisé

par deux fortes piles très saillantes (photo

ci-dessus) qui se rejoignent en arc brisé. Ces

piles sont profilées selon une suite de tores

et de gorges.

Ce qui est actuellement le déambulatoire n'existait

pas au XVe siècle. Ce n'est qu'au XVIIe qu'ont

été ajoutées des chapelles rayonnantes

très peu profondes, transformées au XIXe

en déambulatoire par percement des murs primitifs.

Dans le chœur, l'élévation jusqu'à

la clé de voûte sommitale se fait par des

piles au profil prismatique sans chapiteau. Si on y

associe le type de remplage des baies, on reconnaît

là des marques du gothique flamboyant.

Le XIXe siècle a élargi ce chœur

en lui ajoutant trois absidioles dont les murs (photo

ci-dessus) paraissent bien défraîchis et

sans ornementation autre que la statue et le dais qui

surmontent l'autel. Voir la chapelle Saint-Antoine de

Padoue plus

bas. Les cinq chapelles peu profondes sont devenues

déambulatoire.

Le Père céleste de la clé de voûte

(donnée à gauche) rappelle, de manière

plutôt brutale, celui de la Sainte-Chapelle. Dans

son ouvrage Auvergne, Bourbonnais, Velay gothiques

(Picard, 2002), Anne Courtillé fait une description

peu flatteuse de cette sculpture : le Créateur

se tient à l'étroit dans son hexalobe,

avec des mains grossièrement façonnées

; les doigts sont épais et le drapé du

vêtement ne présente que quelques plis

obliques.

|

|

Baie 100, détail : les anges du tympan (vers 1400). |

|

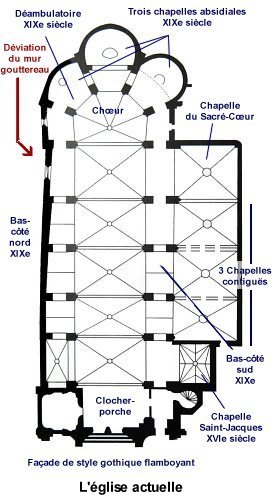

Les

vitraux du chœur.

Ces trois grands vitraux de cinq mètres de haut

attirent l'attention du visiteur depuis l'entrée.

Leur taille est maximale car ils occupent tout l'espace

du second niveau de l'élévation.

Le point le plus intéressant est que les ajours

de leurs remplages accueillent des vitraux datés

aux alentours de 1400.

En effet, en 1843, le peintre verrier clermontois Émile

Thibaud, chargé de créer les

grands personnages sous dais gothiques pour les trois

lancettes de chaque verrière, a soigneusement conservé

les ajours des tympans. On y voit des anges logés dans

des trèfles, parfois accompagnés de décors floraux.

Le Corpus Vitrearum précise que ces

parties anciennes sont très dégradées

et les verres corrodés. Quant à la grisaille,

elle est effacée.

|

|

Baie 102 : saint Pierre, saint Paul et saint Jean-Baptiste.

Atelier Émile Thibaud, 1843.

Les ajours du tympan sont datés aux alentours de 1400. |

Arbre de Jessé du XIXe siècle.

Atelier inconnu. |

|

Baie 101, détail : saint Jean l'Évangéliste, Éducation de la

Vierge et saint Joseph avec l'Enfant.

Atelier Émile Thibaud, 1843. |

Chapelle rayonnante Saint-Antoine de Padoue

dans une absidiole du chœur.

XIXe siècle. |

L'Arbre de Jessé, détail de la partie basse.

XIXe siècle. |

La nef de Notre-Dame du Marthuret vue depuis le chœur. |

Documentation : «Auvergne, Bourbonnais, Velay

gothiques» d'Anne Courtillé, Éditions Picard, 2002

+ Congrès archéologique de France tenu à Moulins

et Nevers en 1913, article de Paul Gauchery

+ «Dictionnaire des églises de France», Éditions

Robert Laffont, 1966

+ «Les vitraux d'Auvergne et du Limousin», Corpus Vitrearum, Presses

Universitaires de Rennes, 2011

+ «Mémento pratique d'archéologie française» de Vincent Flipo, éditions

Firmin-Didot, 1930

+ brochure sur l'église éditée par la paroisse

+ panneaux d'information disposés dans la nef de l'église. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vitrail d'Arnoult de Nimègue à Saint-Lô.

Vitrail d'Arnoult de Nimègue à Saint-Lô.