|

|

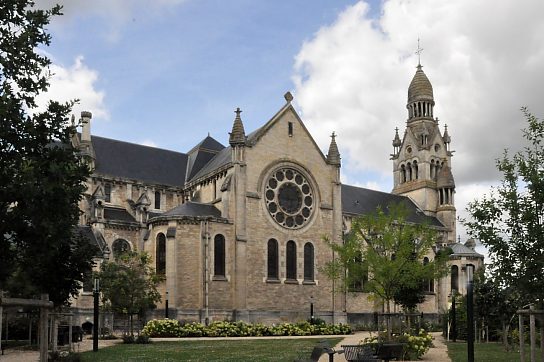

À la fin du XIXe siècle,

Épernay,

pour son besoin cultuel, dispose, en son centre, de l'ancienne église

Notre-Dame (qui sera démolie en 1909). Cependant, la ville

s'étend vers le sud et les habitants des nouveaux quartiers

réclament la création d'une paroisse avec son église

propre. En 1893, une pétition conduit le Conseil municipal

à autoriser la création d'une chapelle paroissiale.

Épernay

demeure la ville du champagne. C'est aussi celle du comte Paul

Chandon de Briailles, directeur de la maison de champagne Moët

& Chandon. Celui-ci va faciliter l'ensemble du projet en faisant

d'abord don d'un vaste terrain en zone sud. Puis, lui et ses deux

fils prennent à leur charge le coût de la construction

et son aménagement, c'est-à-dire l'église, le presbytère,

le mobilier et tous les objets du service liturgique.

On ne peut ainsi concevoir l’église Saint-Pierre-Saint-Paul sans

faire référence à la famille Chandon : en plus

d'apporter tous les fonds nécessaires, elle siège

au conseil de Fabrique, choisit les architectes et les entreprises.

Le terrain offert, très humide et instable, doit être

stabilisé. Le futur édifice s’appuiera donc sur 72

puits de 7 mètres de profondeur. La première pierre est posée

en mai 1895 ; les travaux s'achèvent en juillet 1897 avec

la bénédiction de Monseigneur Latty, évêque de Châlons. En 1907,

la chapelle paroissiale devient église paroissiale.

L'architecte Édouard Deperthes (1833-1898) dessine les plans

du nouvel édifice et opte pour le style, alors à la

mode, du romano-byzantin. L'architecte Henri Piquart (1860-1946)

assure l'exécution des travaux. Le style romano-byzantin

se traduit, à l'extérieur, par la présence

de multiples flèches en lancette (clocher

et chevet).

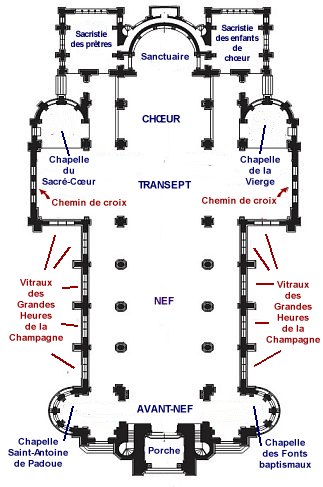

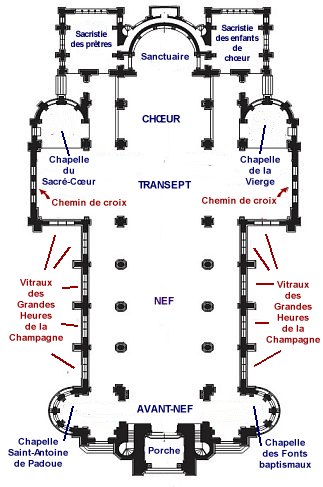

Le plan de l'église

est en croix latine : vaisseau

central à quatre travées bordé de bas-côtés

; transept saillant

; vaste chœur terminé

par un hémicycle voûté en cul-de-four. À

noter que le chœur

est flanqué de deux sacristies reliées par un couloir contournant

l’abside. On compte également quatre chapelles, quasiment identiques

: deux dans l'avant-nef (Fonts

baptismaux et Saint-Antoine

de Padoue) et deux bâties en absidioles (chapelle

de la Vierge et chapelle

du Sacré-Cœur). Les voûtes de l'église sont en

pendentifs.

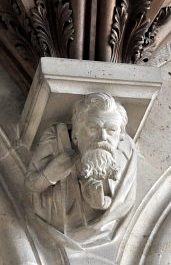

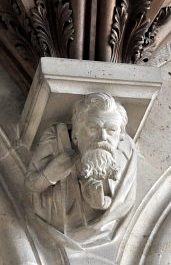

Point pittoresque : les architectes n'ont pas voulu se faire oublier.

Ils sont représentés deux fois : à l'extérieur,

de part et

d'autre du porche et, à l'intérieur, sur les piliers

qui soutiennent la tribune de l'orgue

Cavaillé-Coll.

En 1970, des travaux ont affecté l'église ; une partie

de l'ancien mobilier a disparu. Ainsi, il n'y a ni chaire à

prêcher ni banc d'œuvre. Néanmoins, l'église

Saint-Pierre-Saint-Paul mérite la visite pour sa série

de vitraux illustrant

les Grandes

Heures de la Champagne (atelier Charles Champigneulle) ainsi

que pour son Chemin

de croix (partiel, il est vrai) en bronze de l'artiste Anatole

Marquet de Vasselot.

Le clocher-porche

de l'église est dirigé vers le nord. Le chœur

est au sud. On emploie donc dans cette page les directions liturgiques

qui replacent le chœur

à l'est.

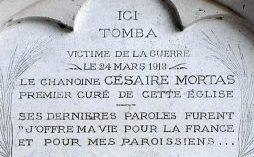

|

|

Vue d'ensemble de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul depuis l'entrée. |

|

|

La façade de l'église s'élève face au nord (ouest liturgique). |

Le chevet de l'église disparaît un peu derière

les deux murs vitrés des chapelles de service. |

| De part et d'autre

du porche : les deux architectes de l'église. |

|

L'architecte Édouard Deperthes (1833-1898). |

L'architecte Henri Piquart (1860-1946). |

|

Sur les quatre côtés, les ouvertures du clocher romano-byzantin

sont surmontées d'un cordon de denticules.

Ce cordon est embelli d'une tête humaine et d'une tête

animale.

À cette hauteur, seuls un téléobjectif ou une

paire de jumelles permettent de les observer. |

|

|

Clocher romano-byzantin.

Les flèches bleues indiquent les têtes romanes

difficilement visibles depuis le sol. |

«L'Adoration des Mages»

Peinture murale sur le tympan de l'entrée nord (ouest liturgique).

XXe siècle, auteur inconnu. |

| ASPECTS INTÉRIEURS

DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL |

|

L'élévation sud (au sens liturgique) et son bas-côté. |

Plan de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. |

|

Architecture

intérieure.

Le style choisi par l'architecte Édouard Deperthes

(1833-1898) est le romano-byzantin. Cependant ce n'est

pas la version la plus luxueuse qui en est proposée

à l'intérieur de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul.

Dans un plan en croix latine, une série de piles

monocylindriques scande la nef et la sépare des

bas-côtés. L'arcature en plein cintre apparaît

assez pauvre : un simple cordon de dents de scie orne

l'archivolte tandis que l'intrados n'est qu'un cavet.

Ayant assuré l'éclairage de la nef par

huit grands vitraux tripartites qui laissent beaucoup

de place aux couleurs claires, l'architecte s'est contenté,

au second niveau de chaque travée, d'incorporer

une petite fenêtre néo-romane en haut d'un

pan de mur nu.

Chaque travée du vaisseau central est couverte

d'une voûte bombée sur pendentifs, séparée

de ses voisines par deux sobres rouleaux. Ceux-ci retombent,

une fois passés les tailloirs et les chapiteaux,

sur un triplet composé d'une pile cylindrique

associée à deux colonnettes amputées

de leur partie basse. La liaison de ces colonnettes

avec l'arcature ne fait guère preuve d'élégance

(photo ci-contre).

L'architecture étant très homogène,

le chœur

et les chapelles

absidiales répètent cet aspect sobre

: arcatures simples, cordons en dents de scie et intrados

en cavet.

En contraste, le romano-byzantin de l'église

Notre-Dame

des Victoires à Angers

(achevée en 1904) présente un aspect nettement

plus chaleureux.

Si le mobilier d’origine a en majorité disparu à la

suite de travaux de 1970, le visiteur pourra néanmoins

s'arrêter devant les clôtures

en bronze qui subsistent et qui ferment encore quelques

chapelles. Ornées d’un motif de palmettes ponctué

de symboles paléochrétiens, ces clôtures relèvent

de l'Art nouveau.

|

|

La chapelle des Fonts baptismaux.

On remarquera la clôture Art nouveau (fin du XIXe

siècle)

qui ferme la chapelle.

|

Les Fonts dans la chapelle des Fonts baptismaux.

|

Saint Antoine de Padoue portant l'Enfant, détail.

Chapelle Saint-Antoine de Padoue. |

|

|

|

Retombée du voûtement sur un pilier de la nef. |

Statue de saint Jean-Baptiste

XIXe-XXe siècles

Chapelle des Fonts baptismaux. |

|

Une clôture à palmettes en bronze de la fin du XIXe siècle

ferme la chapelle des Fonts baptismaux.

C'est l'une des rares clôtures d'origine qui subsistent dans

l'église. |

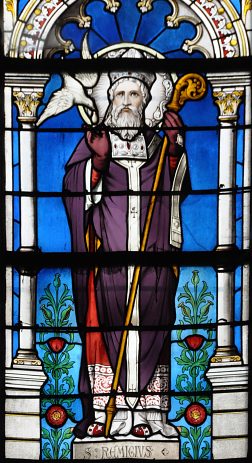

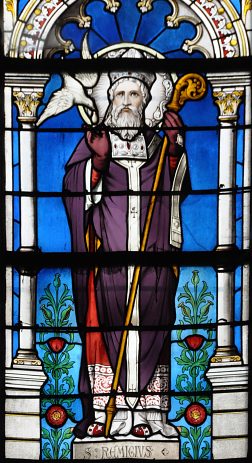

Saint Romain capture la gargouille.

Vitrail dans la chapelle des Fonts. |

L'autel de la chapelle Saint-Antoine de Padoue. |

|

La

Gargouille.

Saint Romain, évêque de Rouen

au VIIe siècle, est souvent associé à

la capture de la gargouille, un animal fabuleux qui

terrorisait les environs de Rouen.

C'est là l'origine mythique des gargouilles qui

servent à l'évacuation des eaux de pluie

le long des murs gouttereaux des églises.

Voir à la cathédrale Notre-Dame

de Rouen, l'histoire de ce conte illustré dans un

vitrail du XVIe siècle.

|

|

|

«Saint Memmie ressuscite au pont de Nau le fils du gouverneur romain»

Vitrail n°1 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.

Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |

| LES VITRAUX DES

GRANDES HEURES DE LA CHAMPAGNE |

|

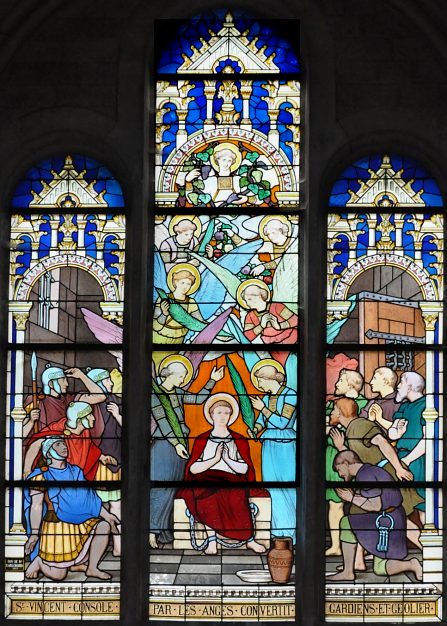

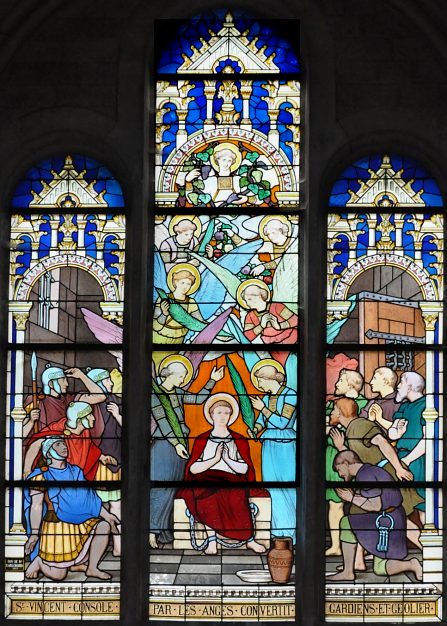

«Saint Vincent consolé par les anges convertit gardiens et geôliers»

Vitrail n°2 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.

Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |

«Saint Loup intervient auprès d'Attila et le décide à épargner

Troyes»

Vitrail n°3 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.

Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |

«Saint Berchaire aidé par saint Nivard construit l'abbaye de Hautvillers»

Vitrail n°4 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.

Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |

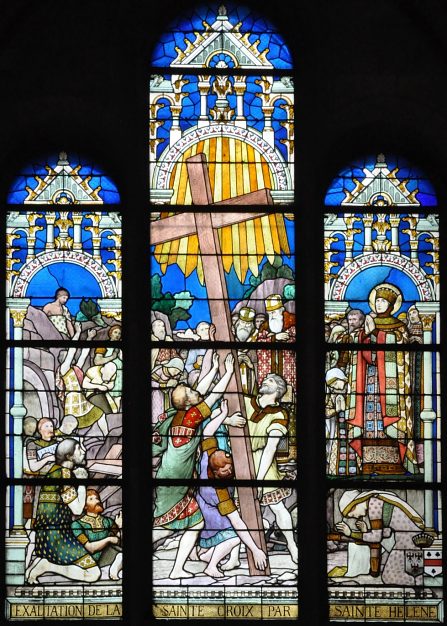

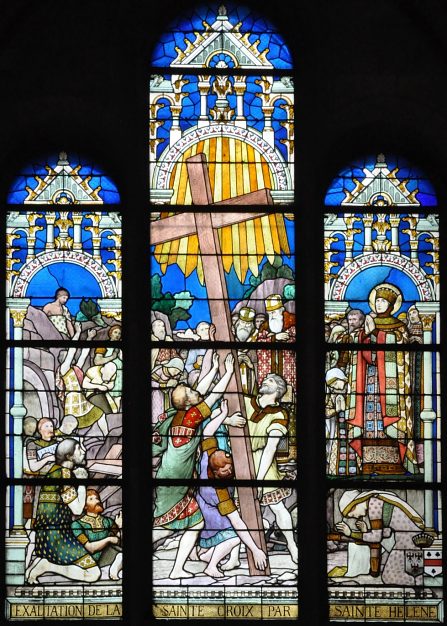

«Exaltation de la sainte Croix par sainte Hélène»

Vitrail n°5 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.

Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |

«Exaltation de la sainte Croix par sainte Hélène», détail.

Vitrail n°5 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.

Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904.

|

|

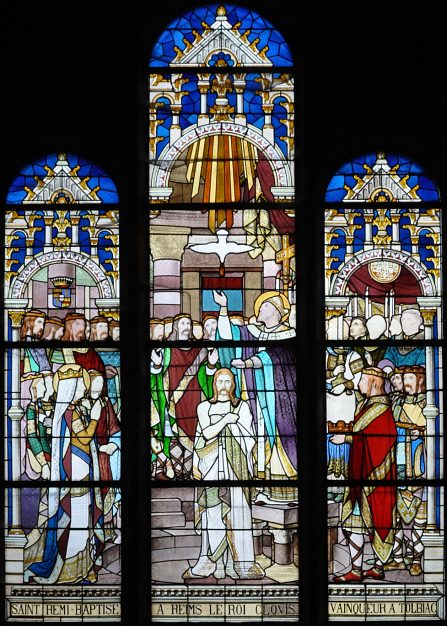

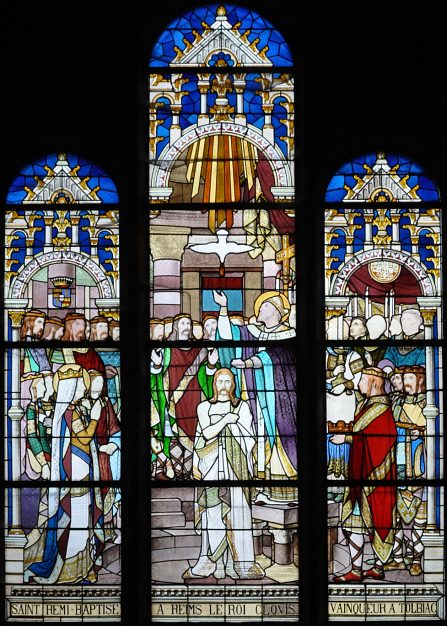

«Saint Rémi baptise à Reims le roi Clovis vainqueur à Tolbiac»

Vitrail n°6 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.

Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |

«Le pape Urbain II prêche la croisade au concile de Clermont»

Vitrail n°7 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.

Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |

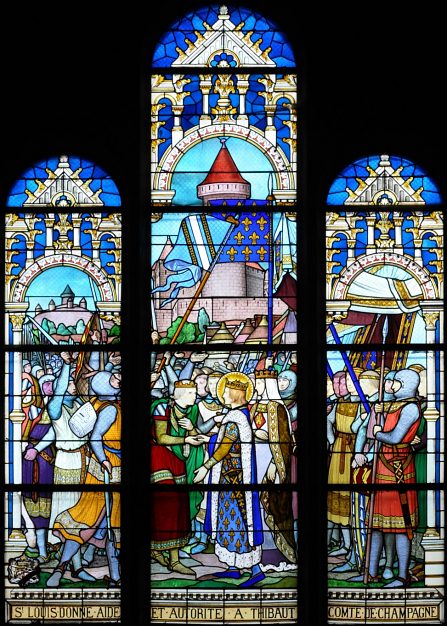

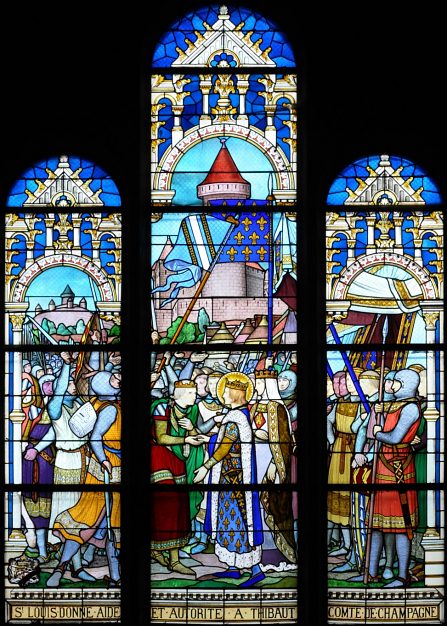

«Saint Louis donne aide et autorité à Thibault, comte de Champagne»

Vitrail n°8 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.

Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |

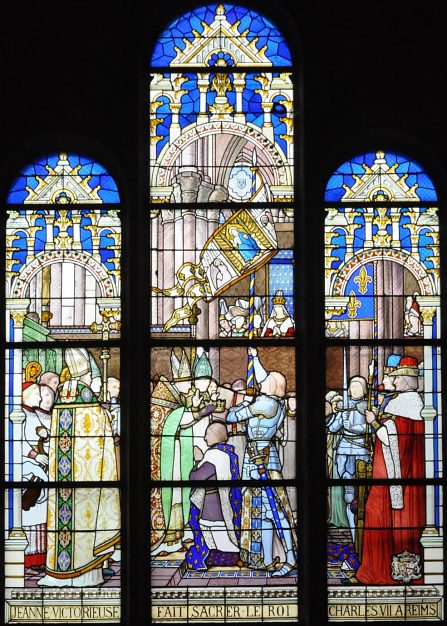

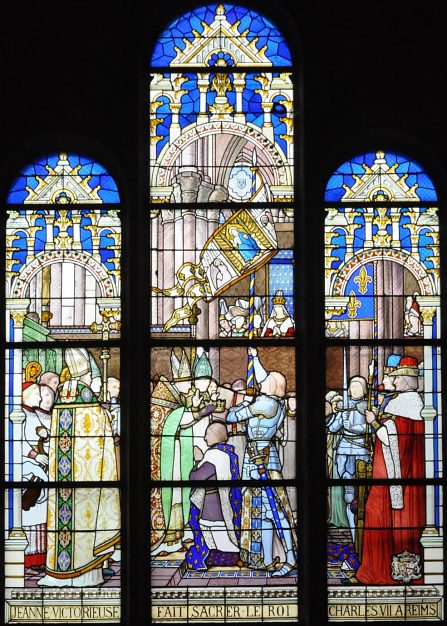

«Jeanne victorieuse fait sacrer le roi Charles VII à Reims»

Vitrail n°9 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.

Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |

|

«Saint Louis donne aide et autorité à Thibault, comte de Champagne»,

détail.

Vitrail n°8 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.

Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904.

|

«««--- «Saint Jean-Baptiste

de la Salle visité par Jacques II et l'archevêque de Paris»

Vitrail n°10 de la nef illustrant les Grandes Heures de la

Champagne.

Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904.

|

|

Saint

Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719).

Né à Reims

en 1651, c'est l'une des grandes figures de la Champagne.

Soucieux de l'éducation des enfants pauvres, il fonda l'Institut des Frères des écoles chrétiennes.

|

|

| LE TRANSEPT ET

SON CHEMIN DE CROIX |

|

Le chœur et le bras nord (au sens liturgique) du transept. |

|

Le Chemin

de croix.

C'est l'une des curiosités et aussi l'une des belles

œuvres d'art de l'église.

Le Chemin devait comprendre sept panneaux de bronze illustrant

chacun deux stations. Son auteur, Anatole Marquet de Vasselot

(1840-1904) ne réalisa malheureusement que deux de

ces panneaux.

Le premier réunit les stations I et II : Jésus

est condamné et Jésus portant sa croix.

Le second illustre les stations XIII et XIV : la Descente

de Croix et la Déploration.

Ces sculptures en haut et bas-reliefs font alterner les scènes

religieuses et les représentations symboliques.

Les autres stations, comme la station

V (Simon le Cyrénéen aide Jésus

à porter sa croix), plus tardives, s'inspirent

du style de Vasselot. Leur auteur ne semble pas être

référencé.

|

|

Chemin de croix, station I : Jésus est condamné.

Bronze d'Anatole Marquet de Vasselot, fin du XIXe siècle, |

Chemin de croix, stations XIII et XIV : Descente de croix et Mise

au tombeau.

Bronze d'Anatole Marquet de Vasselot, fin du XIXe siècle, |

|

Chemin de croix, station V : Simon le Cyrénéen aide

Jésus à porter sa croix.

Bronze, successeur d'Anatole Marquet de Vasselot, XXe siècle,

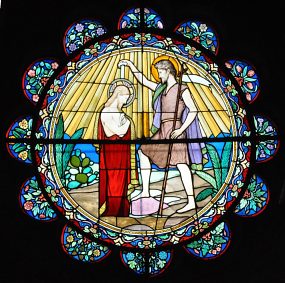

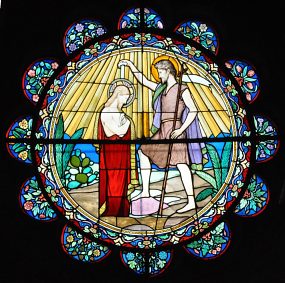

«««--- Le Baptême du

Christ, détail de la rose du bras nord (au sens liturgique)

du transept.

Atelier Charles Champigneulle, autour de 1900. |

|

Le chœur, le bras sud (au sens liturgique) du transept et la

nef vus depuis le sanctuaire. |

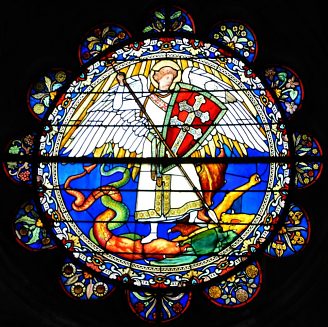

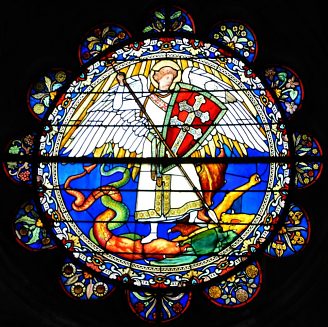

«Saint Michel terrassant le démon»

Détail de la rose du bras sud (au sens liturgique) du transept.

Atelier Charles Champigneulle, autour de 1900. |

Chemin de croix, station XIII : la Descente de croix.

Bronze d'Anatole Marquet de Vasselot, fin du XIXe siècle,

Armoiries de Monseigneur

Latty, évêque de Chalons-en-Champagne, dans un oculus du transept.

---»»»

Atelier Charles Champigneulle, autour de 1900. |

|

|

|

Chemin de croix, station XIV : Déploration.

Bronze d'Anatole Marquet de Vasselot, fin du XIXe siècle,

«««--- Armoiries du cardinal

Sourrieu, archevêque de Rouen,

dans un oculus d transept.

Atelier Charles Champigneulle, autour de 1900. |

|

Sainte Cécile.

Atelier Charles Champigneulle, 1897. |

Statue de Jeanne d'Arc, XXe siècle.

Bras nord (au sens liturgique) du transept. |

Saint Christian.

Atelier Charles Champigneulle, 1897. |

L'Éducation de la Vierge, détail. |

Armoiries de la famille Chandon.

Atelier Charles Champigneulle, |

|

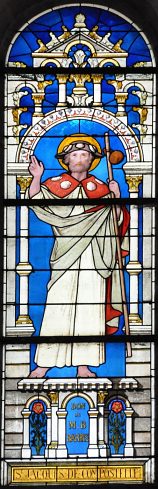

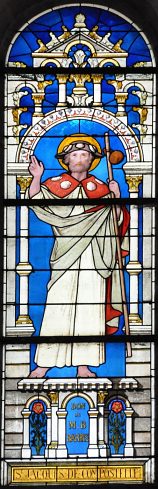

Saint Jacques de Compostelle.

Atelier Charles Champigneulle, 1897. |

|

| LE CHŒUR

ET LES DEUX CHAPELLES ABSIDIALES |

|

Le chœur est encadré par les statues assises de saint Pierre et de

saint Paul.

À droite, l'entrée de la chapelle de la Vierge de Miséricorde.

Dans le sanctuaire, l'abside reçoit sept vitraux à grands

personnages. |

Chapelle de la Vierge de Miséricorde.

Absidiole sud (au sens liturgique). |

La clé de voûte de la chapelle du Sacré-Cœur représente

le blason de la famille Moët à Épernay. |

L'Agneau de Dieu dans l'ornementation murale de l'abside.

D'après un dessin d'Henri Rapin, 1929. |

|

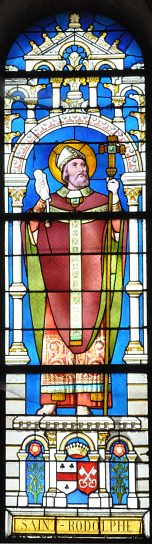

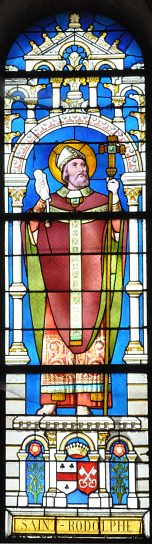

Saint Rodolphe.

Atelier Charles Champigneulle, 1897. |

Chapelle du Sacré-Cœur.

Absidiole nord (au sens liturgique). |

|

Statue de saint Pierre à l'entrée du chœur. |

Statue de saint Paul à l'entrée du chœur.

Création de la société Blondeau, Senart et Cie.

|

|

La Vierge à l'Enfant, détail.

XXe siècle.

Chapelle de la Vierge de Miséricorde. |

|

Les

statues de saint Pierre et saint Paul.

Ces deux statues en bronze qui trônent sur

des sièges de marbre encadrent l'entrée

du chœur.

Celle de saint Pierre est la copie de la statue

(de plus grande taille) exposée dans la

basilique Saint-Pierre du Vatican.

Cette statue de saint Pierre est aussi une œuvre

courante que l'on trouve dans beaucoup d'églises.

Celle de saint Paul, en revanche, est nettement

plus rare.

Pendant de la statue de saint Pierre, et comme

elle d'un mètre quarante de haut, elle

a été réalisée par

le sculpteur Senart de l'entreprise Blondeau,

Senart et Compagnie qui avait, à l'époque,

reçu commande de ces deux statues de bronze.

|

|

|

|

|

|

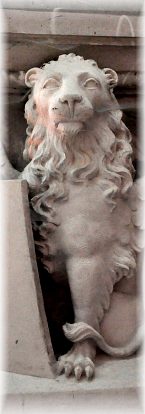

Le maître-autel est orné, à ses extrémités,

des symboles des quatre Évangélistes. |

|

|

|

Détail du maître-autel sculpté dans le calcaire. |

|

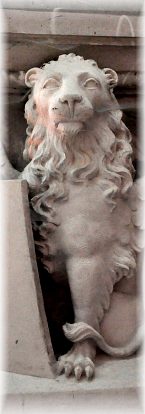

Le

maître-autel (fin du XIXe siècle).

Il est sculpté en calcaire avec, au centre, un tabernacle

fermé par une porte en cuivre. L'un des points

les plus intéressants est la présence,

aux extrémités de l'autel, des symboles

des quatre Évangélistes. L'ange et le lion sont

donnés ci-dessous.

L'arcature qui sert de toile de fond à ce majestueux

autel abrite un mur ocre orné de petites mosaïques.

On y trouve les symboles traditionnels du christianisme

: le pélican, l’agneau,

les grappes de raisin et les gerbes de blé. Ces mosaïques

datent de 1929 et ont été réalisées

d'après un dessin d'Henri Rapin.

|

|

Détail du maître-autel : l'Ange et le lion,

symboles des Évangélistes Matthieu et Marc. |

«««---

Détail de deux vitraux de l'abside :

saint Denys et saint Rémi.

Atelier Charles Champigneulle, autour de 1900. |

|

|

|

|

L'orgue de tribune est un Cavaillé-Coll de 1898. |

L'architecte Henri Piquart. |

L'architecte Édouard Deperthes. |

|

L'orgue

de tribune.

Cet orgue est dû à la largesse de Paul

Chandon de Briailles qui admirait l'œuvre du facteur

Aristide Cavaillé-Coll. Chandon lui commanda

six orgues. L'un se trouve à la basilique

du Sacré-Cœur de Paris, un deuxième à

l’église Notre-Dame

d’Épernay. Celui de la tribune de l’église Saint- Pierre-Saint-Paul

a été installé en 1898.

Les architectes sont sculptés sur les piliers de pierre

qui soutiennent la tribune : Édouard Deperthes († 1898)

tient un compas dans sa main gauche ; Henri Piquart

(† 1946) soutient le tailloir d’un chapiteau.

L'orgue, classé en 1979 au titre des Monuments historiques,

n'a subi aucune modification depuis sa mise en place.

|

|

|

Le chœur et la nef vus depuis le sanctuaire. |

Documentation : Brochure sur l'église Saint-Pierre-Saint-Paul

de l'Office de Tourisme

+ Site Internet de l'Inventaire général du Patrimoine

culturel. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|