|

|

|

|

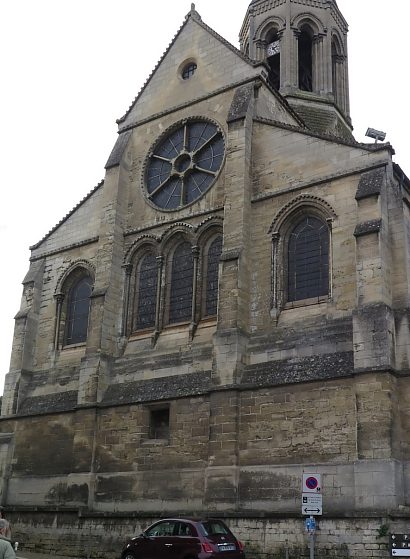

Il y a peu de références qui traitent

du passé de l'église Saint-Martin. En 1968, dans le Dictionnaire

des églises de France, Georges Poisson, conservateur au musée

de l'Île-de-France, situe la construction de l'église au XIIIe siècle,

avec remaniement postérieur. En 2000, le Patrimoine des Communes

des Yvelines donne le XIIe siècle, avec une importante restauration

au XIXe. Auparavant, en 1989, Jacques et Monique Laÿ, après une

étude fouillée, donnaient dans leur livre Louveciennes mon village

une première datation au XIe siècle...

Bref, l'église Saint-Martin remonte au Moyen Âge ; elle est

romane avec un clocher néo-roman de la fin du XIXe siècle. Les parties

les plus anciennes (XIe ou XIIe siècle) sont le chœur

avec ses quatre piles massives et le chevet.

Au cours des âges, la nef a subi des modifications ou des aménagements

qui ont toujours respecté l'aspect roman.

Jusqu'à la Révolution, la vie de l'église s'écoule sans heurt. Au

XVIIe siècle, la paroisse profite des dons des riches seigneurs

qui s'installent au village de Louveciennes ou dans les environs

proches. Au XVIIIe, la comtesse du Barry, qui possède un château

au village et qui va y vivre vingt-quatre ans, se montre très généreuse

: les accessoires du culte sont en partie renouvelés, voire complétés.

Lors de la Révolution, l'église est d'abord transformée en Temple

de la Raison, puis, devant le peu de succès du Temple, en

grenier à foin. Son état se dégrade ; le bas-côté nord finit par

s'effondrer. Sous l'Empire et jusqu'en 1818, des restaurations hâtives

sont entreprises. À la chute de l'Empire, Louveciennes est

envahie par l'ennemi. La soldatesque pille les maisons et dérobe

le mobilier de l'église, notamment une coupe et un ciboire. Élisabeth

Vigée Le Brun, habitante de Louveciennes, paiera de sa poche

le remplacement de ces deux objets sacrés.

Des modifications importantes vont s'étaler le long du XIXe siècle

: la nef est raccourcie ; une nouvelle façade est érigée

à l'ouest. Enfin, vers la fin du siècle, les murs latéraux et les

voûtes sont restaurés.

L'église est classée monument historique en 1889.

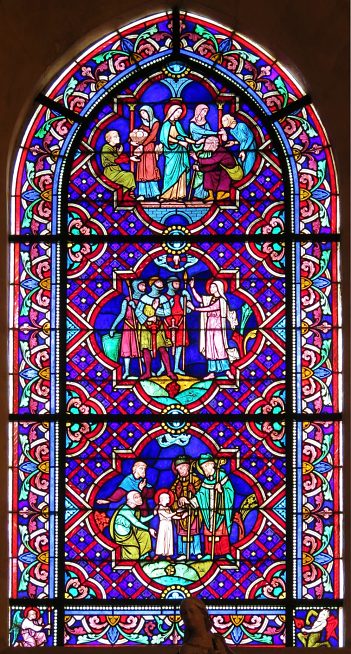

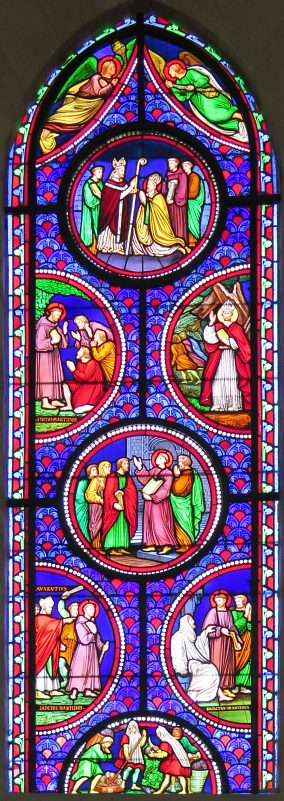

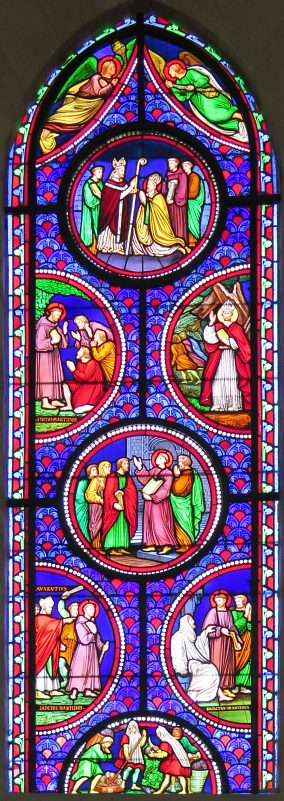

Avec leurs médaillons à petites saynètes, les vitraux

du XIXe siècle sont des pastiches du vitrail du XIIIe que l'on peut

voir dans une verrière (baie

1) de l'arrière-chœur.

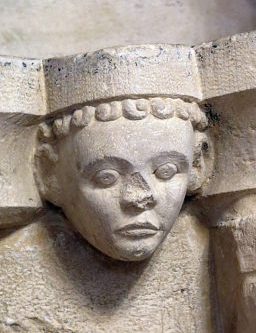

Les amateurs de vieilles pierres trouveront dans Saint-Martin de

nombreuses marques romanes, dont des chapiteaux et des consoles.

Le chevet comprend deux piscines,

dont l'une est géminée. Enfin, dès son entrée, le visiteur ne peut

qu'être frappé par les imposants piliers du XIIe siècle qui délimitent

le chœur et soutiennent

le clocher.

|

|

Vue d'ensemble de l'église Saint-Martin depuis l'entrée.

L'aspect massif des piliers du chœur est une composante essentielle

de l'église. |

| LE CIMETIÈRE

DES ARCHES À LOUVECIENNES |

|

Huit arches de l'aqueduc traversent le cimetière des Arches. |

|

Le cimetière

des Arches et l'aqueduc (1/2).

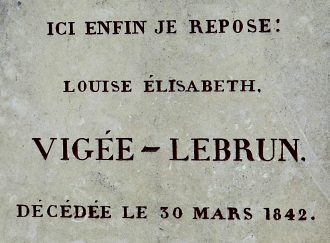

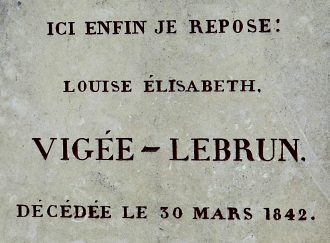

Les amateurs d'art ne peuvent pas passer à

Louveciennes sans aller voir la tombe d'Élisabeth

Vigée Le Brun au cimetière des Arches. Tous

ceux qui admirent l'œuvre de cette artiste connaissent

la touchante épitaphe «Ici enfin je repose»

gravée sur la pierre.

Élisabeth Vigée Le Brun découvre Louveciennes

en 1786, à 31 ans, à l'occasion de son premier

portrait de madame du Barry. Elle y reviendra jusqu'en septembre

1789. Elle fuit la France révolutionnaire le 6 octobre

suivant. Son exil durera douze ans.

Radiée de la liste des émigrés, elle

passe à Paris cette même année, mais repart

en Angleterre et en Suisse. Elle rentre définitivement

en France en 1809 et achète une maison de campagne

à Louveciennes. Hormis lors de la présence des

soldats pillards en 1814 et 1815, sa vie va s'écouler

paisiblement entre son appartement parisien et son village

de prédilection (visites de ses amis, peintures, promenades,

jardinage, etc.).

En 1821, elle offrira à son village la seule toile

religieuse qu'elle ait peinte : sainte Geneviève

gardant ses moutons. Le peintre donna à la sainte les

traits de sa fille Julie, morte deux ans plus tôt.

En 1841, sa santé se détériore. Élisabeth

Vigée Le Brun s'éteint à 86 ans le 30

mars 1842 à son domicile parisien.

Elle est enterrée dans l'ancien cimetière paroissial

de Louveciennes. En 1880, le cimetière est transféré

sur un terrain près de l'aqueduc et deviendra le cimetière

des Arches.

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

Tombe d'Élisabeth Vigée Le Brun au cimetière

des Arches. |

Épitaphe de la tombe d'Élisabeth Vigée

Le Brun : «Ici enfin je repose». |

|

Gravure de la partie haute de la tombe d'Élisabeth Vigée Le Brun

: une palette de peinture sur un socle.

Le gravé central, éclairé par le soleil,

est entouré d'une couronne à feuillage. |

|

Le

cimetière des Arches et l'aqueduc (2/2).

---»» Le cimetière des

Arches longe une belle réalisation architecturale

de la fin du XVIIe siècle : l'aqueduc qui permettait

de faire passer l'eau depuis Marly jusqu'au château

de Versailles.

Le système global de l'acheminement de l'eau

était assez simple : une machine pompait l'eau

de la Seine et la faisait remonter de plus de 170 mètres

dans un bassin situé sur la colline de Louveciennes,

appelée Tour du Levant. Ensuite, elle s'écoulait

le long de l'aqueduc selon une faible pente jusqu'à

son extrémité sud-ouest, appelée

Tour du Couchant. Cependant, on était loin d'être

arrivés à Versailles

!

Or le roi Louis XIV ne veut pas voir gâcher la

perspective de la grande allée qui conduit au

château de Marly (aujourd'hui route de Versailles).

Donc l'eau, au moyen d'un siphon, s'écoulera

depuis la Tour du Couchant dans des conduites souterraines

qui longeront le chemin des carrosses.

C'est à Jules Hardouin-Mansart que le roi confie

le dessin de cet ouvrage construit de 1682 à

1684 avec de la pierre extraite des carrières

de Saint-Leu près de Creil. L'aqueduc possède

36 arches ; sa longueur est de 643 mètres.

Les propriétaires expulsés furent indemnisés.

Notons un fait divers : l'aqueduc, prenant place sur

les hauteurs de Louveciennes, vint à couper le

vent d'un moulin ! C'était la mort assurée

pour la petite entreprise de la veuve du meunier qui

officiait là. Le roi eut pitié de ses

larmes. En 1688, il paya le déplacement du moulin

dans un endroit plus éventé aux environs

de Marly.

En 1870-71, la Tour du Levant servit de poste d'observation

aux Prussiens. Le roi Guillaume Ier et Bismarck la gravirent

pendant les combats près du Mont Valérien.

Lors du siège de Paris, une pièce d'artillerie

y fut même installée.

En 1866, l'aqueduc est mis hors service, remplacé

par des conduites souterraines. Il est classé au titre

des monuments historiques en 1953.

Source : Louveciennes

mon village de Jacques et Monique Laÿ, 1989.

|

|

|

Le cimetière des Arches, vue partielle.

La tombe d'Élisabeth Vigée Le Brun est au centre de

l'image.

|

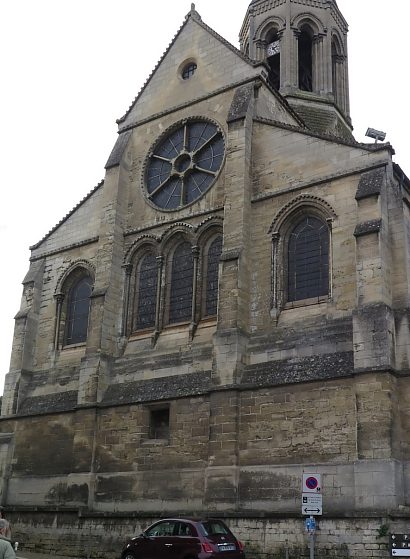

| ASPECT EXTÉRIEUR

DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN |

|

La façade occidentale de l'église Saint-Martin

(XIXe siècle). |

Ensemble néogothique de la porte occidentale (fin du

XIXe siècle). |

|

Deux têtes sculptées à la base de

l'archivolte.

XIXe siècle. |

|

|

L'église Saint-Martin vue depuis le chevet.

Le clocher néo-roman de la fin du XIXe siècle

est soutenu par

quatre piles massives qui délimitent le chœur. |

|

|

| Au XIXe siècle,

l'architecte a orné la porte avec les bas-reliefs

d'un chevalier médiéval en armure et de

sa dame. |

|

|

L'église vue depuis le côté nord. |

|

Architecture

extérieure (2/2).

---»» Le clocher, bien

assis sur quatre piliers massifs qui, à l'intérieur

de l'édifice, délimitent le chœur,

n'est pas le premier non plus. Une gravure du XVIIe

siècle montre un clocher élancé.

Mais, à la fin du XVIIIe, un autre clocher avait

pris sa place. Il avait la forme d'une lanterne avec

«huit potelets en bois supportant une coupole

par l'intermédiaire d'un entablement percé

d'orifices circulaires», écrivent Jacques

et Monique Laÿ. Au début du XIXe, éprouvé

par les tempêtes, il avait fait son temps. En

1833, un nouveau clocher, qui était en fait un

rafistolage du précédent, lui succéda.

Beaucoup le trouvèrent laid. Victorien Sardou,

qui habitait Marly, le décrivit comme un «hideux

pigeonnier».

On pensa dès lors à le remplacer. En 1868,

l'architecte diocésain, conscient que les quatre

piliers massifs qui le soutenaient bouchaient la vue

des fidèles, proposa un clocher au-dessus de

la façade ouest et un amincissement des piliers.

Ce projet coûteux fut rejeté.

Il fallait pourtant un nouveau clocher. À force

d'appels et de souscriptions, la mairie parvint à

réunir assez de fonds pour lancer la construction,

dans les années 1890, d'un clocher en harmonie

avec l'ensemble roman. C'est le clocher actuel.

|

|

|

|

| Bas-reliefs de têtes humaines sur le chevet du XIIe

siècle. |

|

|

|

|

Architecture

extérieure.

Comme la photo ci-dessus le montre et comme

le signalent Jacques et Monique Laÿ dans leur ouvrage

Louveciennes mon village, on a peut-être,

dans les temps reculés, créé un

terre-plein pour donner un peu de surplomb à

l'édifice sacré. On voit clairement que

l'endroit est en pente descendante (ce qui est le cas

aussi derrière l'église).

Si la façade

moderne, assez fade, a été décriée

au XIXe siècle, l'église n'en garde pas

moins un chevet

plat très ancien (XIe siècle) de style

roman, renforcé de quatre contreforts à

ressauts. L'observateur attentif pourra même y

trouver deux

petites têtes humaines romanes sculptées

dans l'arcature qui surplombe les trois baies axiales.

Ce chevet n'est pas le premier en date. Dans la succession

des édifices qui ont vraisemblablement été

érigés sur ce terre-plein, Jacques et

Monique Laÿ rappellent qu'il y a eu auparavant

un ancien chevet qui comportait une abside semi-circulaire.

Les fouilles ont montré l'existence de trois

saillies sur sa périphérie, probablement

des contreforts. Cette abside était donc de type

carolingien. Elle serait située à l'heure

actuelle au sein de l'arrière-chœur.

---»» Suite 2/2

à gauche.

|

|

Dans les temps médiévaux, il est possible qu'on

ait créé un terre-plein

pour asseoir le caractère sacré de l'édifice

car le terrain est en pente descendante. |

La façade orientale de l'église est la plus ancienne

(XIe ou XIIe siècle).

Sa consolidation est obtenue par quatre contreforts à

ressauts. |

«««---

Arcature romane sur le chevet (XIe ou XIIe siècle).

Les deux têtes humaines sont indiquées par

des flèches. |

|

|

| LA NEF DE L'ÉGLISE

SAINT-MARTIN |

|

Vue de la nef depuis le coin sud-ouest.

Les quatre piliers massifs qui délimitent le chœur

(et supportent le clocher) coupent l'église en deux. |

|

Architecture

intérieure.

Cette architecture n'est pas banale. Il est

rare de voir l'espace intérieur d'une église

à ce point découpé en zones presque

indépendantes, séparées par des

piliers larges et massifs, en l'occurrence ceux qui

délimitent le chœur.

L'église étant «orientée»,

la nef est à l'ouest. Cette nef et ses bas-côtés

ont été restaurés (voire refaits),

toujours dans le style roman, sans que l'on sache exactement

à quel siècle.

Un point peu banal est à souligner dans la nef

: il y a, au sud, deux arcades avec un pilier médian

et, au nord, trois arcades et deux piliers. Ce que la

photo ci-dessus montre clairement.

Dans la nef, l'élévation sud reçoit

une belle suite d'arcades romanes alors que l'élévation

nord reste nue.

Les chapiteaux à feuillage, assez simples, sont

eux aussi de style roman. Jacques et Monique Laÿ

les rattachent au début du XIIe siècle

en rappelant que «au commencement du XIIe siècle

on constate chez les artistes une volonté affirmée

de rompre avec les traditions monastiques». Ces

traditions se concrétisaient par une imitation

des sculptures romaines ou byzantines au décor

riche.

Les bas-côtés sont voûtés

d'ogives de part et d'autre du chœur.

Dans la nef, cependant, ils reçoivent une charpente

en berceau. Les amorcements d'ogives (photo ci-dessous)

montrent qu'il ne devait pas en être ainsi dans

les plans prévus.

Voir la description du chœur

et de l'arrière-chœur

plus bas.

L'ensemble de l'église dégage un indiscutable

aspect roman. Pourtant les historiens restent dans l'indécision

pour fixer des dates de restaurations ou de réaménagements.

|

|

|

| Chapiteaux romans des piliers de la

nef. |

|

|

|

Amorcements d'ogives dans le bas-côté sud.

On observe les mêmes amorcements dans le bas-côté

nord. |

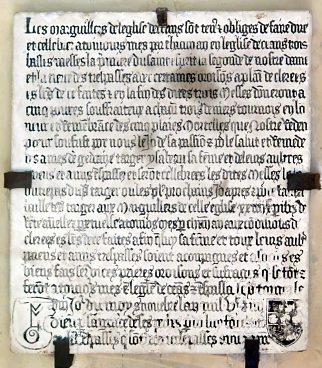

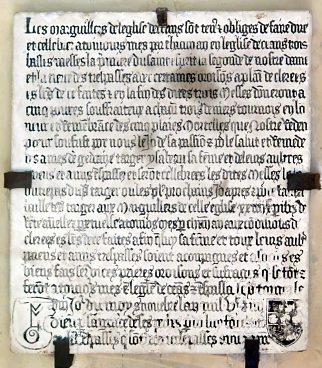

Plaque de «fondation» sur le mur occidental. |

|

«««---

Les amorcements d'ogives.

La photo ci-contre montre des

amorcements d'ogives, autrement dit des

débuts de retombées d'ogives

: un architecte avait prévu, au nord

et au sud, de bâtir des collatéraux

voûtés d'ogives. À la

place, on ne voit qu'une charpente en berceau.

Que s'est-il passé dans l'église pour que

les plans, ou du moins une partie, aient

avorté ? Un manque de fonds ? Et vers quelle

époque ? Les archives sont muettes à ce

sujet.

|

|

|

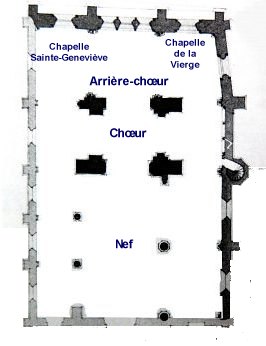

|

|

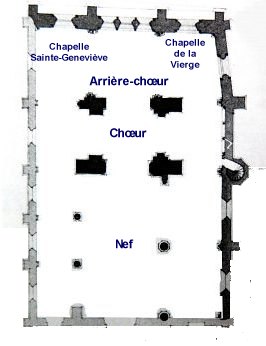

Plan de l'église Saint-Martin.

La voûte de la nef n'est portée que par trois piliers.

Les quatre piles massives qui délimitent le chœur

et soutiennent le clocher sont du XIIe siècle. |

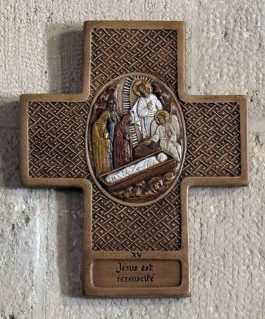

Chemin de croix, station XV : Jésus est ressuscité. |

|

«««---

Plaque de fondation (1/2).

Deux plaques de «fondation» sont

exposées sur le mur ouest de l'église.

Elles relatent chacune une donation faite avant le décès

du donateur au profit d'une œuvre de piété

ou de bienfaisance. En échange, le bénéficiaire

devait la plupart du temps faire dire des messes.

Dans la plaque ci-contre, Gervais Targer, décédé

le 8 novembre 1504, donne à perpétuité

aux marguilliers de l'église Saint-Martin une

rente annuelle de vingt-quatre sols parisi.

En échange, ceux-ci doivent faire célébrer,

le 8 novembre de chaque année, trois messes basses

(au Saint-Esprit, à Notre-Dame et aux Trépassés)

pour le salut de Gervais Targer et de son épouse

Ysabeau.

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

|

Vue de la nef depuis le coin nord-ouest.

Au premier plan (c'est-à-dire au nord), deux piles soutiennent

la voûte en berceau du vaisseau central.

À l'arrière-plan (c'est-à-dire au sud), une seule

pile soutient cette voûte

L'élévation sud est ornée d'une arcature de style roman, alors que

l'élévation nord est nue. |

«Le Pressoir mystique»

Tableau anonyme estimé de la première moitié du

XVIIe siècle. |

|

Le

pressoir mystique.

Ce thème iconographique apparaît au XIVe

siècle, se développe au XVe et disparaît

peu à peu au XVIIIe.

Jésus, écrasé par le poids de la

croix, foule des grappes de raisin. Le sang qui coule

de ses blessures se mêle au vin. C'est l'illustration

que la vie, ou du moins un aliment de vie, naît

du sacrifice du Christ.

Lors de la Réforme, catholiques et protestants

s'accorderont sur la puissance de cette image. Les premiers

y verront le rôle fondamental de l'Église

dans le salut de l'humanité ; les seconds, l'immédiateté

de la Rédemption des hommes par le Christ. Source

: panneau d'information dans l'église.

On pourra se reporter à un autre style de pressoir

mystique : celui du vitrail de Léonard Gontier, daté

du début du XVIIe siècle, à la cathédrale

Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes.

Le Christ y est allongé et reçoit le vin

qui coule d'un cep de vigne où ont pris place

les apôtres.

|

|

|

|

Plaque de fondation (2/2).

---»» À l'issue de ces

messes, ils donneront quinze deniers à cinq pauvres

souffreteux (trois deniers à chacun) «EN

REMEMBRANCE DES CINQ PLAIES MORTELLES QUE NOTRE REDEMPTEUR

SOUFFRIT POUR NOUS LE JOUR DE SA PASSION (...)»

La plupart du temps, ces donations en échange

de messes étaient couchées sur parchemin.

Toutes les archives des paroisses en contiennent. Leur

nombre et leur spécificité conduisaient

parfois les marguilliers des fabriques à un vrai

casse-tête !

Jacques et Monique Laÿ, dans Louveciennes mon

village, indiquent que, à la fin du XIXe

siècle, la fabrique de Saint-Martin se voyait

obligée de faire dire cent douze messes basses

par an, «presque autant de messes chantées

et deux services pour lesquels il faut au moins deux

chantres... de quoi s'arracher les cheveux !»

Avec le temps, toutes ces obligations sont tombées

dans l'oubli.

|

|

Statue de saint Antoine de Padoue

XIXe siècle ? |

Le bas-côté nord, voûté d'ogives, débouche

sur la chapelle Sainte-Geneviève. |

|

| LE CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN |

|

Vue du chœur depuis l'entrée.

Le mobilier (autel de messe et ambon) est contemporain.

Seul le vitrail ornant la lancette de gauche, au-dessus de l'arcature

du fond, est ancien. |

Allégorie de la Cène sur le soubassement de l'autel

de messe. |

Chapiteaux néo-romans du XIXe siècle dans le pilier

sud-ouest. |

Le pilier sud-est du chœur est orné de deux consoles

du XIIe siècle en face du bas-côté. |

|

|

Le

chœur de l'église Saint-Martin.

Le chœur est un endroit «enclavé».

Situé entre les quatre piliers massifs qui soutiennent

le clocher, il semble réfugié dans un

cocon. Les piles, partie la plus ancienne de l'édifice

avec le chevet, remontent au XIIe siècle. Certaines

ont été refaites au XIXe.

Elles sont ornées de sculptures à feuillages,

de têtes humaines ou de masques. Ces sculptures

sont estimées du XIIe siècle et relèvent

de l'art roman. Au XIXe siècle, des chapiteaux

néo-romans ont été ajoutés

sur la pile sud-ouest.

Que la vue du chœur soit obstruée par les

piles massives contrariait visiblement certains fidèles.

Ainsi, en 1868, quand on voulut changer le clocher qui

datait de 1833, l'architecte diocésain suggéra

carrément de le supprimer, d'en construire un

nouveau au-dessus de l'entrée et... d'amincir

les quatre piliers. Les fidèles pourraient enfin

voir le chœur.

La Commission des Beaux Arts rejeta totalement cette

idée coûteuse. Ce qu'avec le recul on ne

peut qu'approuver : à elles seules les piles

massives sont un morceau d'Histoire.

|

|

Le chœur est enchâssé dans quatre piliers massifs

du XIIe siècle.

Dans la partie droite, le pilier sud-ouest est orné de

deux chapiteaux néo-romans du XIXe siècle. |

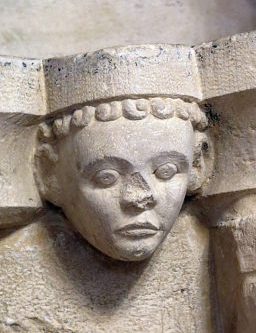

Console avec tête humaine du XIIe siècle

sur le pilier sud-est. |

Chapiteau néo-roman du XIXe siècle

sur le pilier sud-ouest. |

|

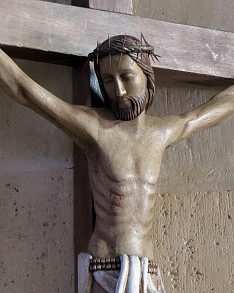

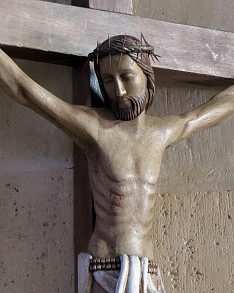

Christ en croix, détail.

Pile sud-est du chœur. |

Console avec tête humaine du XIIe siècle

sur le pilier nord-est. |

L'aigle et le taureau du tétramorphe

sur l'ambon contemporain. |

Le dieu gaulois Ogmi est repris dans ce chapiteau

néo-roman du XIXe siècle. |

|

|

| |

|

|

|

|

| Consoles romanes ornant

le pilier sud-est du chœur. |

|

| L'ARRIÈRE-CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN |

|

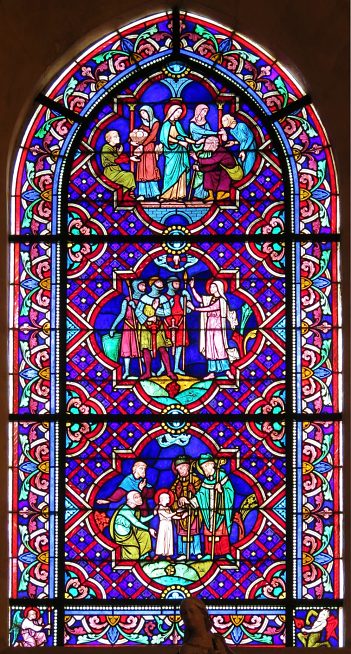

L'arrière-chœur et ses vitraux du XIXe siècle.

À gauche, la chapelle Sainte-Geneviève reçoit

l'ancien maître-autel de l'église situé jadis

contre le chevet, là où l'on voit la crèche de

Noël.

Au second niveau, au nord et au sud, on peut voir un ancien triforium. |

Statue de sainte Marthe.

XVIIe siècle.

Chapelle Sainte-Geneviève. |

|

|

L'arrière-choeur.

On peut considérer ce vaste espace

comme la réunion des extrémités

des bas-côtés nord et sud (avec chacun

son autel latéral) et de la partie orientale

du chœur.

Pour l'esthétique architecturale et la facilité

de la présentation, on peut aussi le qualifier

d'«arrière-chœur».

La partie centrale du chevet est creusée d'une

grande niche qui était anciennement obstruée

par le maître-autel. Celui-ci est actuellement

l'autel Sainte-Geneviève (à gauche sur

la photo ci-dessus).

Le visiteur portera utilement son regard vers les deux

piscines

creusées dans la pierre du chevet, vraisemblablement

vers les XIe-XIIe siècles.

Les deux statues-colonnes du roi

Salomon et de la reine

de Saba sont des moulages en plâtre de sculptures

originales initialement dans le portail de l'église

Notre-Dame à Corbeil. Ces sculptures sont maintenant

au Louvre.

|

|

Voûte de l'arrière-chœur avec l'arcature néo-romane

et la rose du XIXe siècle. |

|

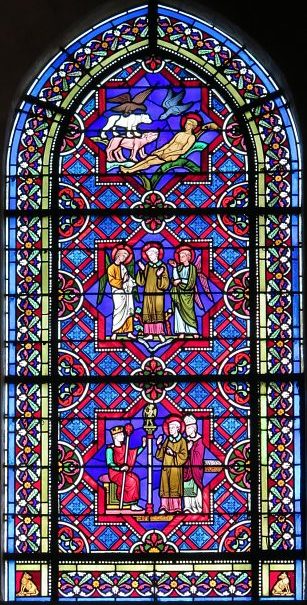

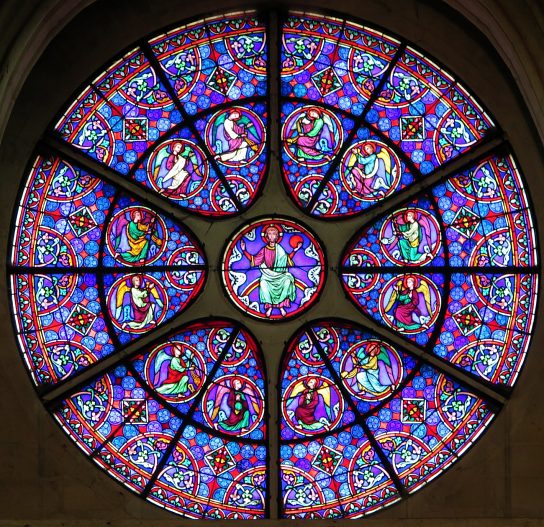

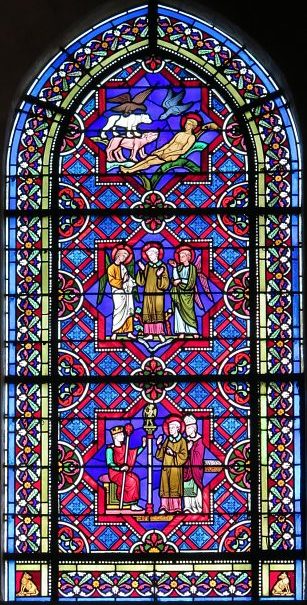

Les

vitraux.

Le XIXe siècle a vu le remplacement

des verres blancs (qui dataient vraisemblablement

du XVIIe) par des verrières figurées.

Une seule verrière est ancienne : celle qui orne

la

baie de gauche (baie 1) au sein des trois

baies axiales. Ces trois baies illustrent la vie

de saint Martin.

Cette verrière ancienne pourrait remonter

à l'année 1200, en tout cas être

datée du XIIIe siècle. Son panneau

du bas illustre la rencontre fameuse entre Martin

à cheval et le mendiant.

Au XIXe siècle, les ateliers sollicités

pour créer les verrières ont respecté

le style médiéval de cette baie.

Parmi ces ateliers, on note : celui de Didron

Aîné, auteur en 1856 de la rose axiale,

donnée ci-dessous ; celui de Bonnot qui

a réalisé les vitraux de la vie

de saint Fiacre et de la

vie saint Laurent.

Les deux baies axiales modernes (qui complètent

la baie

médiévale) sont indiquées

par le Patrimoine des Communes des Yvelines

(Flohic éditions) comme sortant de l'atelier

Paul Moutier à Saint-Germain-en-Laye. L'ouvrage

Louveciennes mon village indique, quant

à lui, que sa composition est due à

«l'atelier Chatel et Fialex, élèves

à la manufacture royale de Sèvres.»

Il faut préciser : François Fialex

(1818-1886) quitte la manufacture de Sèvres

en 1840 pour créer son atelier à

Mayet, près du Mans. René Chatel

est son cartonnier.

|

|

La clé de voûte de la partie centrale de l'arrière-chœur

est ornée d'une tête humaine qui regarde

le chœur. |

|

|

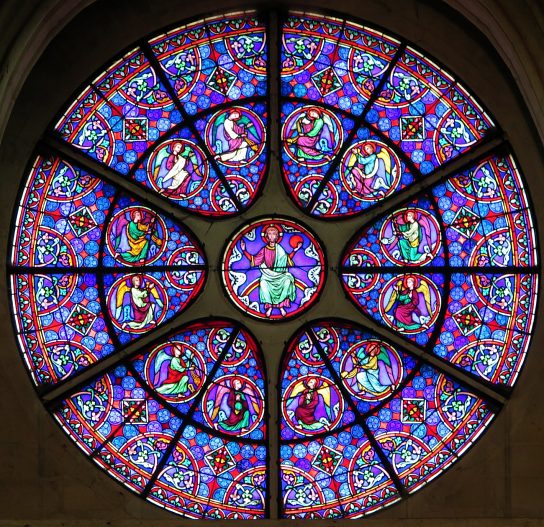

Rose du chevet : Jésus en majesté est accompagné d'anges en

prière.

Atelier Didron Aîné, 1856. |

Autel de la Vierge dans la partie sud de l'arrière-chœur. |

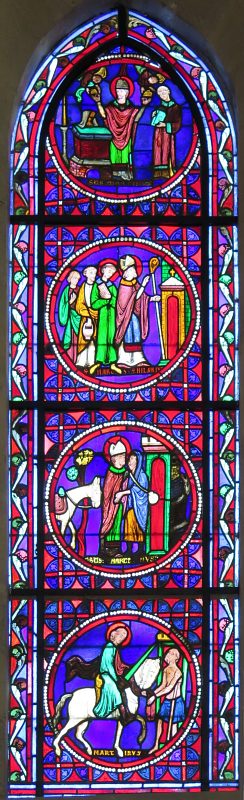

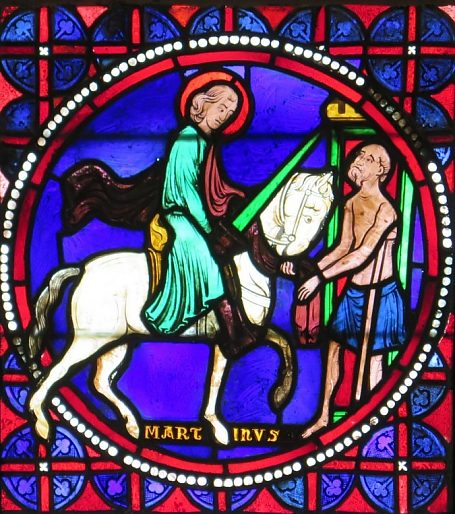

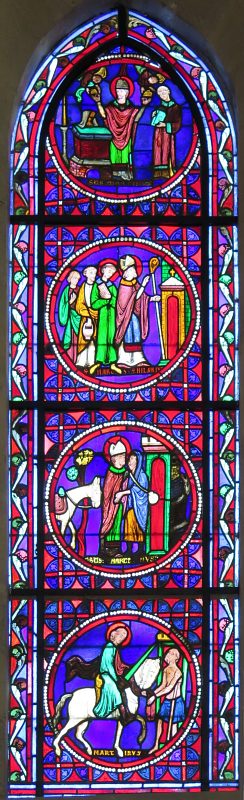

Baie 1 : Vie de Saint Martin.

Vitrail du XIIIe siècle, restauré au XIXe. |

|

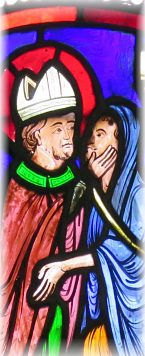

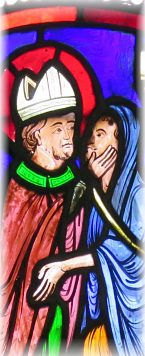

Baie

1 : la vie de saint Martin.

Daté des XIIe-XIIIe siècles, c'est

le seul vitrail ancien de l'église.

Lecture de bas en haut.

Médaillon 4:

«Martin descendu de sa chaire

prend le pas sur les frères prêcheurs»,

lit-on dans Louveciennes mon village à

la description de ce vitrail.

Ce ne peut être qu'une allégorie : Martin

vivait au IVe siècle et l'ordre des frères

prêcheurs (les Dominicains) a été

créé au XIIIe siècle.

Médaillon 3 :

Martin se tient derrière saint Hilaire, évêque

de Poitiers

dont il est devenu le disciple. Ce dernier bénit

le monastère de Ligugé. C'est là

que Martin se retirera.

Médaillon 2 :

Martin guérit un lépreux par un baiser.

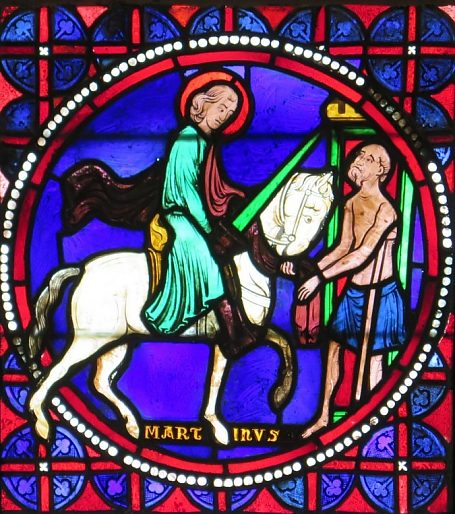

Médaillon 1 :

Martin, sur un cheval blanc, coupe

la moitié de son manteau et la donne à

un mendiant.

(Épisode fondateur du mythe de saint Martin.)

|

|

|

Les

vendangeurs ---»»»

François Fialex & René Chatel

ont été formés à la Manufacture

de Sèvres.

Fialex a créé un atelier de verrerie à

Mayet, près du Mans. Chatel sera son cartonnier.

On leur doit quelques-uns des vitraux de l'église

Saint-Romain

à Sèvres.

|

|

|

Vitrail de la vie de saint Martin, détail : Martin coupe

son manteau

Panneau du XIIIe siècle restauré au XIXe. |

Vitrail central du chevet, détail : Les vendangeurs.

Composition de l'atelier de François Fialex au XIXe siècle. |

|

L'arrière-chœur avec le bas-côté nord (à

droite sur la photo) et l'entrée du chœur

Les deux grandes statues-colonnes, le roi Salomon et la reine de Saba,

sont des moulages en plâtre. |

Statue moderne de la Vierge à l'Enfant, détail.

Autel de la Vierge. |

|

|

Vitrail de la Vie de Marie :

Naissance, Annonciation, Apothéose.

Vitrail posé en 1900, atelier inconnu. |

Statue du roi Salomon, détail.

|

«««---

Vie de Saint Martin

Atelier François Fialex au Mans.

Fin du XIXe siècle.

|

|

|

Vitrail de la vie de saint Martin, détail :

Martin évêque guérit un lépreux

XIIIe siècle. |

Vitrail du XIXe siècle : Vie de saint Vincent. |

|

Vitrail

de vie de saint Vincent (XIXe siècle).

Panneau du bas : Dacien, envoyé

par l'empereur Dioclétien, est en charge

de la région de Valence. Il somme Valère,

évêque de la ville, et son élève

Laurent de sacrifier aux idoles. Laurent refuse

d'un geste ferme ; Valère, prudent, se

cache derrière lui.

Panneau médian : Valère a

été exilé ; Vincent est harcelé

par Dacien pour abjurer, supplices à l'appui

; deux anges soutiennent Vincent.

Panneau supérieur : le corps de

Vincent supplicié est laissé dans

la forêt ; un aigle veille sur lui pour

que les bêtes sauvages ne le dévorent

pas.

|

|

|

|

«««---

Vitrail de la vie de saint Martin (XIXe siècle).

Ce vitrail, situé dans l'axe central,

a été offert par la confrérie des

vignerons. Il a été composé par

l'atelier de François Fialex situé au

Mans. Le cartonnier est René Chatel.

Demi-médaillon du bas : allégorie

des vendanges.

Demi-médaillons verticaux du bas : Auxence,

évêque arien de Milan, chasse Martin :

Martin ressuscite un mort.

Médaillon plein du bas : Martin explique

aux adeptes de l'ancienne religion qu'ils sont dans

l'erreur.

Demi-médaillon vertical du haut à gauche

: des gens demandent à Martin d'être instruits

des secrets de l'Évangile ; celui-ci les repousse

car leur esprit est fermé à son contenu.

Demi-médaillon vertical du haut à droite

: un arbre sacré païen est abattu par ordre

de Martin ; les paysans, furieux, exigent qu'il reste

dessous, mais l'arbre tombe de l'autre côté

; les paysans s'enfuient, effrayés.

Médaillon plein du haut : Martin est sacré

évêque de Tours

en 371.

|

|

|

|

|

Piscines géminées dans la chapelle Sainte-Geneviève.

Quel était donc le rôle exact de chacune de ces deux

cuvettes ? Mystère. |

|

Les piscines

du chevet.

La piscine est une petite cuvette creusée

dans la pierre près d'un autel. Après avoir

touché les espèces sacramentelles, le prêtre

doit se laver les mains. L'eau usagée est jetée

dans un lieu sacré. Le prêtre peut alors se retourner

vers les fidèles.

L'église Saint-Martin compte une piscine double dans

la chapelle Sainte-Geneviève (partie nord du chevet)

et une autre à la droite de la niche axiale (photo

ci-dessous), une niche qui accueillait donc un autel.

L'évacuation de l'eau usagée est toute simple.

Elle passe dans l'orifice de la cuvette et sort par la bouche

de la sculpture en forme de tête humaine située

plus bas. Ensuite elle se déverse dans la terre entre

deux dalles au sol. Avec le temps, les changements ou aménagements

de dallages au sol ont effacé les traces.

La présence de piscines géminées est

étonnante. Comme le suggère l'ouvrage Louveciennes

mon village, y avait-il une piscine pour purifier le calice

et une autre pour se laver les mains ? Ce qui soulignerait

l'importance, restée mystérieuse, de cet autel

latéral affublé de deux piscines.

On ne connaît pas la date de construction exacte des parties

les plus anciennes de l'église actuelle. Cependant la présence

des piscines en donne une idée. Jacques et Monique Laÿ;, dans

Louveciennes mon village, placent ainsi cette construction

au XIe siècle, au plus tard au XIIe siècle. «Ces piscines,

écrivent-ils, se rencontraient alors dans les chapelles des

églises cathédrales et conventuelles, plus rarement dans les

églises paroissiales.» Ce qui, pour certains, renforce l'hypothèse

d'un ensemble de bâtiments conventuels à Louveciennes, voire

carrément d'un monastère. Une hypothèse corroborée par la

présence de caves dans le sous-sol immédiat.

|

|

Piscines géminées : tête humaine en bas-relief

ornant le petit espace séparant les deux piscines. |

Piscines géminées : tête humaine en bas-relief.

L'eau usagée s'écoulait par la bouche. |

Piscine à côté de la niche axiale.

L'eau usagée s'écoulait par la bouche de la tête

humaine (donnée ci-dessous). |

Vie de sainte Geneviève.

Vitrail de la fin du XIXe siècle, atelier inconnu.

|

Vitrail

de la vie de sainte Geneviève (XIXe siècle).

Panneau du bas : saint Germain d'Auxerre

passe à Nanterre et salut la petite Geneviève

et ses parents.

Panneau médian : en 451, Geneviève arrête

Attila devant Paris.

Panneau supérieur : Paris étant assiégée,

Geneviève nourrit les pauvres de la ville avec les

victuailles qu'elle a rapportées sur des bateaux malgré

le siège.

|

|

Piscine à un seul bassin : tête humaine en bas-relief.

L'eau usagée s'écoulait par la bouche. |

La reine de Saba, détail. |

|

Vie de saint Laurent.

Vitrail de l'atelier Bonnot posé en 1897.

|

Vitrail

de la vie de saint Vincent (XIXe siècle).

Panneau du bas : L'empereur romain Dèce

somme Laurent, en charge de la gestion des biens de l'Église,

de lui livrer tous les biens. Laurent refuse ; un soldat l'entraîne.

Panneau médian : devant l'envoyé de Dèce,

Laurent distribue les biens de l'Église aux pauvres.

Panneau supérieur : Dèce, rendu furieux

par cette distribution, condamne Laurent à être

rôti sur un gril.

|

|

Vue d'ensemble de l'église depuis l'arrière-chœur.

Les piliers massifs qui soutiennent le clocher limitent la vue au

seul chœur. |

Documentation : «Louveciennes mon village»

de Jacques et Monique Laÿ, 1989

+ «Le Patrimoine des Communes des Yvelines, Flohic Éditions,

2000

+ «Dictionnaire des églises de France», Éditions

Robert Laffont, 1968

+ Base Mérimée

+ documents affichés dans l'église. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|