|

|

|

|

En Lorraine, Châtel-sur-Moselle est une

petite ville, au nord d'Épinal,

très riche en Histoire. Les ruines de son ancien et impressionnant

château occupent

une partie non négligeable de la superficie de la ville. Depuis

1972, des chantiers de fouilles s'y activent. Au niveau religieux,

ce château a très tôt possédé une chapelle castrale - qui sera d'ailleurs

détruite à l'explosif, avec l'ensemble de la forteresse, sur ordre

de Louis XIV durant l'hiver 1670-1671.

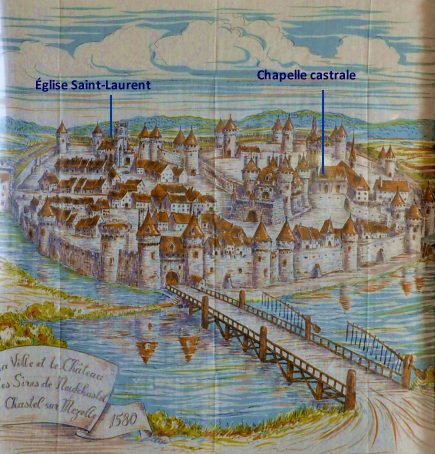

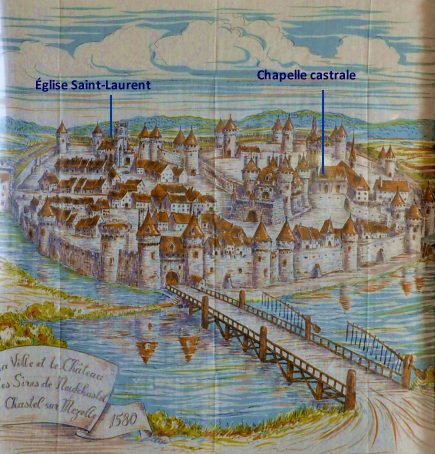

La ville, qui était, à l'image du château, protégée par une enceinte

scandée de tours (voir la tapisserie de 1580 plus

bas), possédait une église dès la seconde moitié du XVe siècle.

Sa construction date du règne de Thiébaut IX, comte de Neufchâtel

dont le dynamisme sut enrichir la cité. Elle est peut-être due aux

largesses du fils de Thiébaut, Antoine, qui était évêque de Toul.

Si l'on en croit l'historienne Marie-Claire Burnand dans son ouvrage

Lorraine gothique, elle faisait à l'époque office de chapelle

castrale ; elle est devenue depuis église paroissiale. On a peu

d'informations sur cet édifice religieux. On sait seulement que

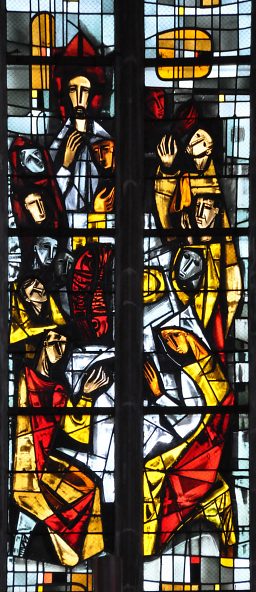

ses vitraux ont été soufflés lors de bombardements en 1940 et 1944.

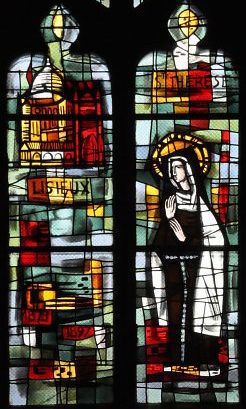

À présent, il est embelli de vitraux contemporains.

L'architecture de l'église est du style gothique flamboyant de type

lorrain. À ce titre, Saint-Laurent fait partie du groupe

très riche des églises flamboyantes des Vosges.

|

|

La nef et le chœur de l'église Saint-Laurent. |

Vue d'ensemble extérieure. |

|

|

|

|

Le château.

Le premier, à la fin du XIe siècle, n'est qu'une construction

modeste, bâtie sur un rocher, avec donjon et bâtiments annexes.

Il est en la possession d'une branche cadette de la maison

de Lorraine, les comtes de Vaudémont. Les fouilles

l'ont mis en évidence dès 1979. Il s'étend aux XIIIe et XIVe

siècles avec une nouvelle enceinte vers l'est et le sud, une

salle de garde et une galerie des Archers. C'est aussi l'époque

où Châtel passe aux mains de la puissante famille des Neufchâtel-Bourgogne

et connaît une prospérité considérable : la ville contrôle

la vallée de la Moselle et le passage vers les salines de

la Seille. Elle possède huilerie, moulin, fonderie, teintureries,

tanneries et une fabrique de verre à vitrail. Le château domine

la ville ; son enceinte est flanquée de douze tours et dotée

de deux porteries. Une seconde enceinte (sauf au sud) vient

encore le fortifier contre l'artillerie. Châtel sortira vainqueur

des deux sièges établis par son ennemi intime, le duc de Lorraine

et de Bar. Allié à la Bourgogne, le château servira de base

pour les campagnes de Charles le Téméraire dans les années

1460-1470. Il passe dans les mains du duc de Lorraine en 1544.

Les armées du roi de France l'assiégeront neuf fois entre

1634 et 1670, année où il sera pris et détruit à l'explosif.

Source : Lorraine gothique

de Marie-Claire Burnand, édition Picard.

|

|

Maquette de l'ancien château.

Il est présenté ici dans son extension maximale.

(Maquette présentée dans la salle d'accueil du chantier archéologique.) |

Le clocher de Saint-Laurent

et le chantier archéologique au premier plan.

Les fouilles ont dégagé les soubassements de murs. |

Une vue du chantier archéologique. |

Maquette de l'ancien château.

Toute cette partie a été rasée à l'explosif durant l'hiver 1670-1671. |

Vue ancienne du château sur une tapisserie de 1580.

Il ne faut pas confondre l'église Saint-Laurent, située dans la ville,

avec l'ancienne chapelle castrale située dans l'enceinte du château.. |

Les ruines de la tour de la Chapelle vues depuis le quai Jean

Jaurès. |

|

Les

ruines actuelles. Le château ayant été rasé,

sur l'ordre de Louis XIV, durant l'hiver 1670-1671,

il ne reste d'appréciable que le soubassement de quelques

tours, comme la tour de la Chapelle ci-dessus. Tout

le reste a été remblayé par les habitants - toujours

sur ordre - afin de faire disparaître les vestiges.

À présent, pour essayer de faire revivre le passé,

il faut tout déblayer. Depuis 1972, des chantiers bénévoles

internationaux se sont mis au travail. C'est une tâche

colossale tant la forteresse est vaste et possède de

parties en sous-sol. L'association du Vieux Châtel s'efforce

de dynamiser les fouilles en organisant des ateliers

et des stages de formation ainsi qu'en accueillant des

classes de patrimoine. La fête des Médiévales en Lorraine

se présente comme le point culminant de cette dynamique.

|

|

|

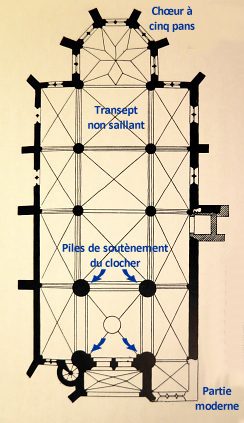

| LA NEF DE L'ÉGLISE

SAINT-LAURENT |

|

La nef et le bas-côté nord. |

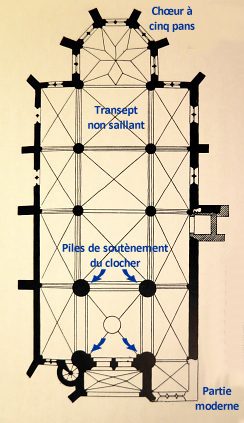

Plan de l'église Saint-Laurent. |

Christ en croix dans la nef. |

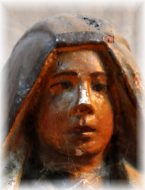

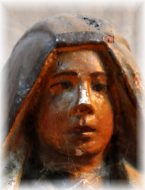

Le visage de la Vierge dans la Piéta. |

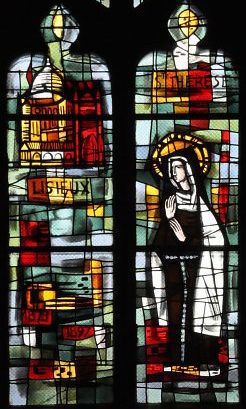

Vitrail : Sainte Thérèse de Lisieux. |

|

|

Architecture

interne. Avec trois travées et un transept

non saillant, l'église Saint-Laurent de Châtel-sur-Moselle

possède un style très homogène. Sa longueur hors-tout

est de 34 mètres. L'élévation est à deux niveaux avec

une rangée de petites fenêtres au second niveau qui

reçoivent des vitraux à figures géométriques. Dès son

entrée, l'observateur remarque qu'il n'y a pas de corniche

pour séparer les deux parties de l'élévation, ce qui

accroît visuellement la hauteur de la nef. On se reportera

à l'église Saints-Calixte-et-Julien

de la petite ville voisine de Nomexy pour voir un édifice

assez semblable, mais avec une corniche qui coupe en

deux l'élévation.

La voûte quadripartite de Saint-Laurent retombe en pénétration

dans les piles, selon un mouvement très élégant et à

peine perceptible. Il faut vraiment être devant (cf

la photo ci-dessus au premier plan) pour voir l'engagement

discret des piles de la nef dans l'élévation. Il n'y

a aucun chapiteau, la pénétration en palmier est partout

de rigueur, dans la nef et les bas-côtés. L'intrados

des arcades reste simple, contrairement à celui de l'église

de Nomexy qui est riche de plusieurs rouleaux.

Dans l'avant-nef, on remarque la présence de quatre

grosses piles, nécessaires pour soutenir le poids du

clocher. L'architecte de l'époque a pris soin de les

faire déborder sur la nef afin de respecter l'alignement

des bas-côtés.

Le chœur

de Saint-Laurent est à cinq pans. Il est éclairé par

cinq baies embellies de vitraux et séparées par des

faisceaux de colonnettes. La voûte du chœur, en étoile,

est remarquable. À son sujet, on lit dans une

note affichée dans l'église : «C'est l'étoile des Rois

Mages, évocation de l'Abbaye de Lieu Croissant ou des

Trois Rois, près de l'Isle sur le Doubs, sépulture des

sires de Neufchastel.»

Sources : 1) Lorraine

gothique de Marie-Claire Burnand, édition Picard

; 2) note affichée dans l'église.

|

|

Vitrail : La Sainte Famille, détail. |

Statue de sainte Anne (XVIe siècle). |

Vitrail : Saint Vincent de Paul. |

|

La voûte quadripartite de la nef. |

Piéta du XVIe siècle. |

|

| Inscriptions

du nom des fidèles sur les bancs. |

|

|

|

Vitrail : La Nativité. |

Vitrail : La Vierge avec deux anges. |

|

|

Vitrail : Saint Laurent, détail. |

La nef, le chœur et le bas-côté sud. |

| LE CHŒUR DE L'ÉGLISE

SAINT-LAURENT |

|

Le chœur et les absidioles vus depuis le bas-côté sud. |

|

Le transept passe devant

les deux autels qui terminent les bas-côtés. Fait peu courant

dans la région : il est très marqué (le niveau de l'arcade

dépasse nettement celui des voûtes des bas-côtés) et très

lumineux. Quatre vitraux l'éclairent, disposés sur trois côtés.

|

|

Autel de l'absidiole nord. |

La Mort de saint François-Xavier

dans le soubassement de l'autel de l'absidiole sud. |

Le chœur et ses cinq baies (dont trois sont visibles de face). |

Porte et sculptures néogothiques dans le chœur. |

Cette vue du chœur, de biais, met en relief les pans de côté. |

L'orgue du chœur date de l'an 2000. |

|

|

La nef de l'église Saint-Laurent vue du chœur. |

Documentation : Lorraine gothique de Marie-Claire

Burnand, édition Picard

+ note affichée dans l'église. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La Dormition dans le soubassement de l'autel de l'absidiole

nord (œuvre du XIXe siècle).

La Dormition dans le soubassement de l'autel de l'absidiole

nord (œuvre du XIXe siècle).