|

|

L'église Notre-Dame de Combourg

est en pierre de granit, ce qui lui confère par endroits

un cachet «vieilles pierres», assez surprenant pour

un édifice qui accuse à peine cent cinquante ans.

Sa construction, qui a pris vingt ans, s'est opérée

en deux phases. En 1859, l'architecte Charles Langlois (1811-1896)

fait ériger la nef et la tour. Arthur Regnault (1838-1932)

prendra la suite en bâtissant le transept et l'abside. L'église

de Combourg, d'un style néogothique très classique,

en impose par sa taille : 70 mètres de long sur 21 de large.

Le clocher, quant à lui, a une hauteur de 50 mètres.

Les nombreux vitraux de l'église ont deux origines. Ceux

de la fin du XIXe siècle, de l'atelier parisien de Claudius

Lavergne, sont conformes à l'art du vitrail de cette époque.

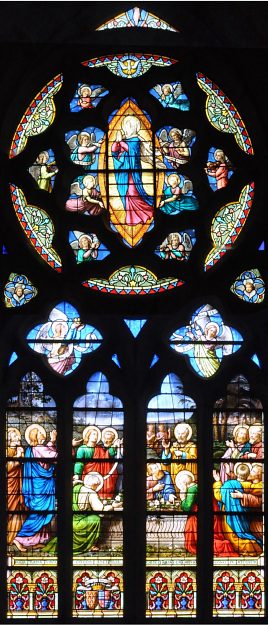

On notera toutefois le grand vitrail-tableau du transept sud illustrant

l'Assomption

de la Vierge, ainsi que la grande

verrière de l'abside, malheureusement bouchée

en partie par le pignon du retable. Les autres vitraux datent du

XXe siècle. Ils sont signés Robert Briand, de Rennes.

La griffe très moderne de cet artiste (qui n'est d'ailleurs

pas des plus heureuses sur les visages), porte à penser qu'il

s'agit de la seconde moitié du XXe siècle. Cette page

vous propose un grand nombre de verrières de l'église.

À l'entrée, le visiteur peut admirer des éléments

assez rares : des bénitiers

de granit du XIIe siècle et deux fonts

baptismaux en pierre des XIVe et XVe siècles. Enfin,

une chapelle absidiale abrite une châsse avec des reliques

de saint

Gilduin (non donnée dans cette page), diacre qui est

par ailleurs représenté dans plusieurs statues de

l'église.

|

|

Vue d'ensemble de la nef de l'église Notre-Dame de Combourg. |

L'église est longue de 70 mètres. Son clocher

culmine à 50 mètres. |

|

|

Le chevet et les absidioles de l'église Notre-Dame. |

L'église au milieu des maisons vue depuis le château.

|

«««---

À GAUCHE

Les côtés latéraux (ici celui

au nord) abritent

une série de vitraux à grands personnages. |

À DROITE

---»»»

L'archange saint Michel écrasant le démon

avec son bouclier

Atelier de Claudius Lavergne, années 1880. |

|

|

Le baptistère est illuminé par une

verrière

d'un baptême réalisée par

l'atelier Robert Briand, XXe siècle. |

Bénitier de granit du XIIe siècle |

|

La nef vue du transept avec le bas-côté

nord. |

Une tête d'homme sculptée dans

le granit

Pilier dans l'avant-nef |

Une tête de femme

au-dessus d'un pilier du transept sud. |

|

Les piliers de l'avant-nef et ceux du transept

affichent, au sein de leurs chapiteaux, une

tête d'homme ou de femme. |

À

DROITE ---»»»

Statue de saint Roch.

Dans l'église Notre-Dame de Combourg,

comme

souvent dans les églises bâties

à la fin du XIXe siècle,

on trouve beaucoup de statues de saints

et de

saintes en plâtre, typiques de

l'art saint-sulpicien.

Voir l'encadré sur cet art à

l'église Saint-Sulpice

de Paris. |

|

|

|

|

|

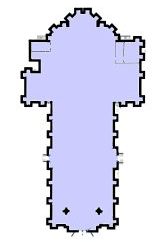

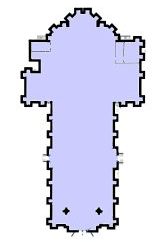

Plan de l'église.

Les deux chapelles absidiales font

un peu disparaître le dessin

traditionnel de la croix latine. |

|

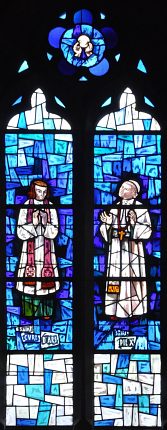

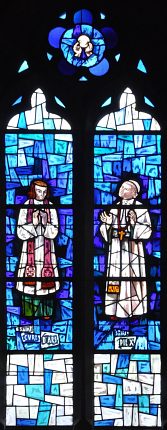

Le Curé d'Ars et saint Pie X

Atelier Robert Briand, XXe siècle. |

|

|

Un des impressionnants fonts baptismaux

en pierre des XIVe et XVe siècles. |

Chapiteaux d'un pilier du transept nord avec une tête

d'homme. |

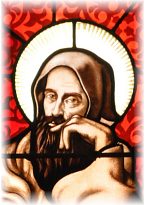

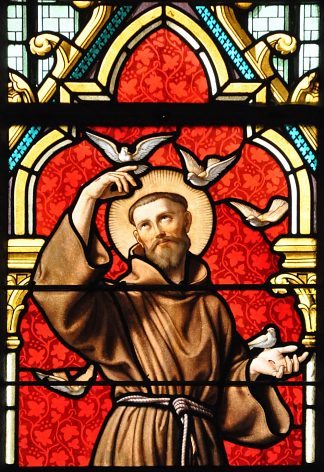

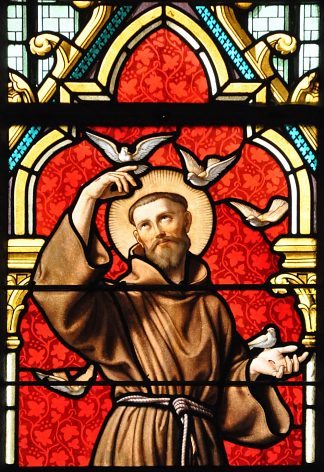

Saint François d'Assise

Détail d'un vitrail de l'atelier Claudius Lavergne, années

1880. |

|

Le Christ en croix dans la nef. |

Une étape du Chemin de croix. |

Une tête d'homme

au-dessus d'un pilier du transept nord. |

|

«Et il poursuivait son chemin tout à la joie»

Détail de la verrière du baptistère.

Atelier Robert Briand, XXe siècle. |

Élévations nord. |

|

Architecture

de la nef. On voit dans la photo ci-dessus

que la série d'arcades qui scande la nef est

dominée par une corniche horizontale en très

légère saillie. Celle-ci reçoit

les retombées de la voûte sur des petits

chapiteaux à motifs floraux. Le choix de l'architecte

Charles Langlois a été de séparer

l'élévation de la nef en deux parties,

mais en se contentant d'un trait assez léger.

|

|

|

Le bas-côté sud et sa belle rangée de vitraux

des XIXe et XXe siècles.

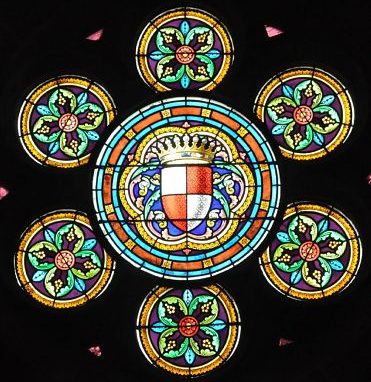

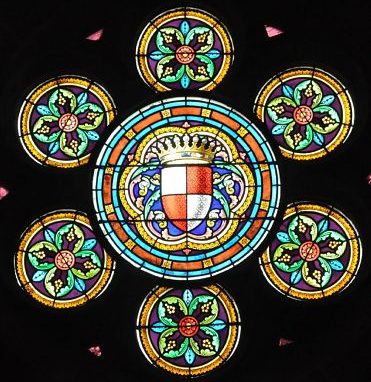

Sur le bas-côté nord, la rosace au-dessus de la porte

affiche le blason des seigneurs de Combourg. Voir plus

bas. |

Confessionnal du XIXe siècle. |

|

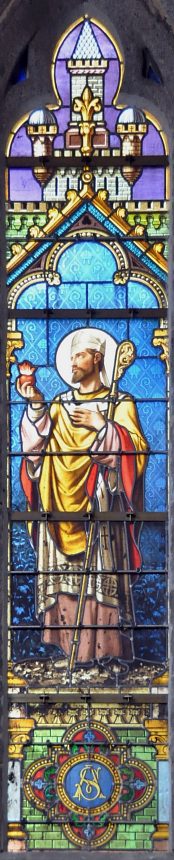

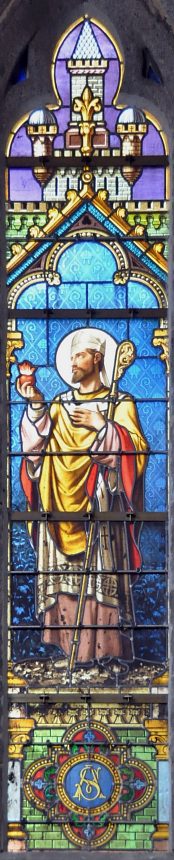

Saint-Gilduin

est le patron des pèlerins de Chartres et des

émigrés bretons. Il naquit vers 1052-1054,

dans une famille de la noblesse bretonne. Son père

était le premier seigneur de Dol et de Combourg.

Son grand-oncle paternel, Junguenée, était

l'archevêque de Dol. Voulant être clerc,

Gilduin refusa de se marier. D'après les sources,

il aurait fait des études à l'école

épiscopale de Dol (ce qui n'est guère

surprenant pour le fils d'un seigneur local). Il fut

donc reçu moine et tonsuré. À une

époque où la simonie et le nicolaïsme

ravageaient l'Église, sa conduite exemplaire

attira l'attention. C'est pourquoi le successeur de

Junguenée à l'archevêché

de Dol, Juthaël, le nomma chanoine de sa cathédrale,

puis diacre.

En 1073, le moine Hildebrand arrive sur le trône

papal et prend le nom de Grégoire VII.

Il lance le vaste mouvement qui va bouleverser l'Église,

la séparer du pouvoir laïc et mettre un

terme aux pratiques les plus scandaleuses de ses clercs.

Ce mouvement va rester dans l'Histoire sous le nom de

«réforme grégorienne». En

fait, cette réforme était déjà

dans les esprits avant 1073, tant les excès,

trop voyants, révoltaient bien des serviteurs

de l'Église. Et c'est au pape Léon

IX, élu en 1049, que l'on doit le travail

de sensibilisation des consciences sur la nécessité

d'une réforme. De fait, l'étau s'était

resserré peu à peu sur le relâchement

éhonté de certains prélats, tout

comme sur l'empiétement du pouvoir laïc

sur le clergé. En 1059, le pape s'était

réservé la nomination des cardinaux ;

l'empereur n'y avait plus sa part. À partir de

1073, Grégoire VII lance l'offensive à

coups de décrets et de propositions pour rendre

l'Église plus morale et indépendante des

souverains. Il condamne notamment les charges ecclésiastiques

obtenues grâce à un titre de noblesse.

Cette réforme en profondeur va

--»» 2/2

|

|

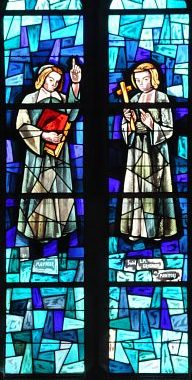

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et sainte

Jeanne d'Arc

Détail d'un vitrail de l'atelier Robert Briand, XXe siècle. |

|

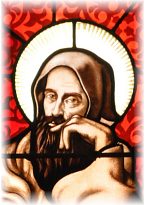

Saint Gilduin

Détail d'un vitrail de l'atelier

Claudius Lavergne, années 1880. |

La Multiplication des pains

Vitrail de l'atelier Robert Briand, XXe siècle. |

Armoiries dans une rose du XIXe siècle |

|

|

Rose du bas-côté nord avec le blason des seigneurs

de Combourg

surmonté d'une couronne comtale.

(Atelier Claudius Lavergne, années 1880). |

|

Saint

Gilduin 2/2.

--»» s'étaler sur deux

siècles.

À Dol, on savait ce qu'était le relâchement

éhonté d'un prélat. En 1068, un

dénommé Johonnée avait succédé

à Juthaël à l'archevêché.

On accusait ce diable d'homme d'avoir acheté

sa charge (simonie) ; on le voyait vivre dans le luxe

et se servir des biens de l'Église en faveur

de ses propres enfants (nicolaïsme). Les Dolois

étaient scandalisés. Mais l'appui de Guillaume

le Conquérant envers celui qu'ils surnommaient

l'«Archiloup» les paralysait quelque peu.

Ils essayèrent néanmoins de le faire destituer.

Sans résultat. Alors ils le chassèrent

par la force. Le prélat se réfugia près

du Mont Saint Michel où, nous disent les sources,

il continua ses œuvres de prédation dans

la région. En 1076, enfin, la procédure

de destitution pour simonie le priva officiellement

de sa chaise épiscopale. Dol devait donc élire

un nouvel archevêque.

Le choix se porta aussitôt sur un saint homme

: Gilduin. Arguant de son jeune âge (moins de

25 ans) et, bien sûr, de son indignité,

il refusa la charge. Insister ne servit à rien.

On décida donc d'en référer à

Grégoire VII en personne. Une délégation

partit pour Rome, avec dans ses rangs Gilduin et un

dénommé Even, abbé de la paroisse

Sainte-Melaine à Rennes, regardé comme

un sage.

Devant le pape, Gilduin rappela son jeune âge,

son indignité et présenta un argument

très actuel : en étant élu, il

devrait son élection au fait qu'il était

le fils du seigneur de Dol et de Combourg. Ce qui violait

l'un des récents décrets de Grégoire

VII : ne pas devoir une charge épiscopale à

un titre de noblesse. Alors autoriser une dérogation?

Gilduin avait réponse à tout : le faire

si peu de temps après la mise en application

du décret ôterait toute crédibilité

à la volonté papale de réforme.

Le pape se rangea à son avis et lui demanda de

désigner lui-même son successeur. Après

consultation des délégués, le jeune

diacre choisit Even, qui fut donc consacré archevêque

de Dol par le pape le 27 septembre 1076.

Quittant Rome, Gilduin partit en pèlerinage à

Chartres. Il fit étape au château du Puiset

où résidait sa famille maternelle. En

route il fut saisi de fièvre. Au Puiset, sa famille

le soigna, mais rien n'y fit. Il demanda quand même

à aller prier à Chartres, auprès

des reliques de la tunique de la Vierge Marie. On l'y

transporta et il fut hébergé au monastère

de Saint-Père-en-Vallée à Chartres,

lieu où s'élève aujourd'hui l'église

Saint-Pierre.

C'est là qu'il mourut le 27 janvier 1077. Son

corps fut inhumé dans l'église du monastère.

Source : panneaux sur la vie de

saint Gilduin dans l'église.

|

|

|

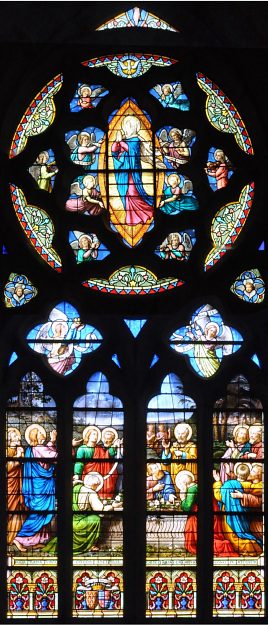

| LE TRANSEPT ET

SES VITRAUX-TABLEAUX DU XIXe SIÈCLE |

|

Le transept, très saillant, de l'église Notre-Dame donne

ici sur le beau vitrail de l'Assomption,

atelier Claudius Lavergne, années 1880. |

La chaire à prêcher du XIXe siècle ne sert plus.

Elle a été reléguée au fond du transept

nord. |

Sainte Bernadette et sainte Maria Goretti

Détail d'un vitrail de l'atelier Robert Briand, XXe siècle.

|

La Sainte Famille

Atelier Claudius Lavergne, années 1880. |

|

La cuve de la chaire à prêcher

est ornée des symboles du Tétramorphe.

Ici, le lion de Marc et le taureau de Luc. |

Le tympan du vitrail de l'Assomption accueille

une très belle Vierge Marie entourée d'anges

Atelier Claudius Lavergne, années 1880.

On pourra voir aussi le vitrail de René Échappé,

d'une facture

inférieure, à l'église Notre-Dame

de Vitré. |

|

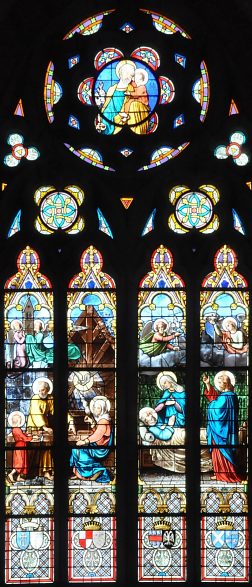

Vitrail L'Assomption dans le transept sud

Atelier Claudius Lavergne, années 1880. |

|

L'Assomption

de la Vierge. Dans le vitrail ci-dessus,

on voit les apôtres quelque peu intrigués

par le tombeau vide. Ce vitrail est-il inspiré

du tableau de peintre maniériste italien du XVIe siècle,

Taddeo Zuccaro ou du vitrail du XVIe siècle

de Louis Pinaigrier sur le même sujet, visible

à la cathédrale Saint-Étienne

de Bourges? Louis Pinaigrier s'est d'ailleurs inspiré

lui-même de l'œuvre de Taddeo Zuccaro.

|

|

|

|

Vitrail-tableau sur quatre lancettes de l'Assomption de la Vierge.

Atelier Claudius Lavergne et ses fils, années 1880.

|

|

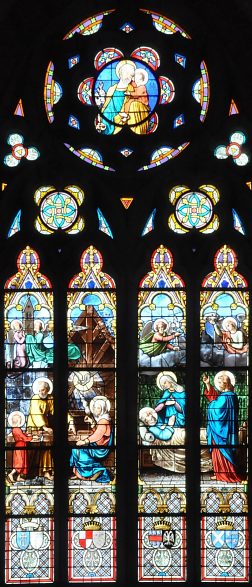

Panneau avec deux blasons

dans le soubassement

du vitrail de la vie de Joseph.

Atelier Claudius Lavergne et ses fils, 1883. |

La Vierge et son fils

dans le chœur.

Art saint-sulpicien.

Voir l'encadré sur l'art

saint-sulpicien à

l'église Saint-Sulpice

de Paris. |

Sainte Clotilde

accompagnée de saint Clodoald.

Détail d'un vitrail de l'atelier Claudius Lavergne,

années 1880. |

«««---

À GAUCHE

Deux scènes de la vie de Joseph :

la Sainte Famille et la Mort de Joseph

Vitrail-tableau dans le croisillon

nord du transept.

Atelier Claudius Lavergne et ses fils, 1883

.

Ce vitrail-tableau est enrichi dans son soubassement de quatre

très beaux panneaux portant blasons. |

|

| LES CHAPELLES

ABSIDIALES ET LEURS VITRAUX |

|

La chapelle absidiale nord Saint-Gilduin et le chœur. |

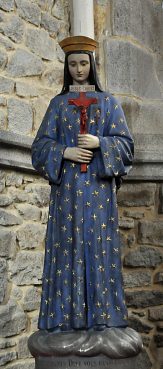

Statue moderne de saint Gilduin

dans l'absidiole nord. |

Saint Gilduin

dans l'absidiole nord. |

|

Saint Augustin

dans la verrière

de la chapelle Saint-Giduin.

Détail d'un vitrail de l'atelier Claudius Lavergne, années

1880. |

Sainte Marguerite couronnée

par l'Enfant Jésus.

Verrière de l'absidiole sud.

Claudius Lavergne, années 1880. |

Saint Ignace de Loyola

Verrière de l'absidiole nord.

Claudius Lavergne, années 1880. |

À DROITE

---»»»

Chapelle absidiale nord

dédiée à saint Gilduin. |

|

|

|

L'autel en pierre de granit dans l'absidiole nord. |

Pierres tombales du comte Christian de Chateaubriand (†1889)

et de sa seconde épouse Antoinette de la Rochetaillée.

Absidiole nord. |

Chapelle absidiale sud. |

|

|

| LE CHŒUR

DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DE COMBOURG |

|

Le chœur et l'autel de messe de l'église Notre-Dame. |

Le grand retable du XIXe siècle dans l'abside. |

Jésus et la Samaritaine

Bas-relief du retable (XIXe siècle). |

|

La Déploration du Christ (XIXe siècle)

Bas-relief du soubassement du retable. |

Le Couronnement de la Vierge

Vitrail central de l'abside.

Atelier Claudius Lavergne, années 1880.

À DROITE ---»»»

La clé de voûte du chœur porte

les lettres «IHS», monogramme représentant

le Christ. |

|

Un ange du retable. |

|

|

|

Vue d'ensemble des vitraux de l'abside.

Il s'en dégagerait presque une atmosphère un peu féerique

si le retable et l'orgue ne bouchaient la vue. |

Saint Louis dans le chœur.

Détail d'un vitrail de l'atelier Claudius Lavergne,

années 1880. |

Nid d'hirondelle sur la façade occidentale.

Pourquoi avoir construit cet étrange poste

d'observation comme dans l'ancien temps?

Et pour qui? |

Armoiries dans un vitrail

de l'atelier Claudius Lavergne, années 1880. |

|

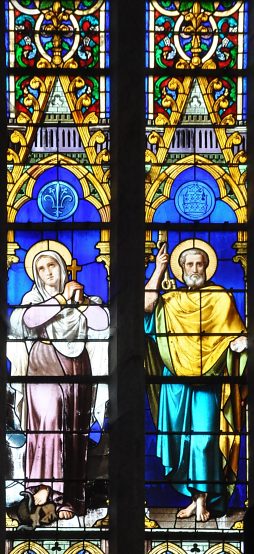

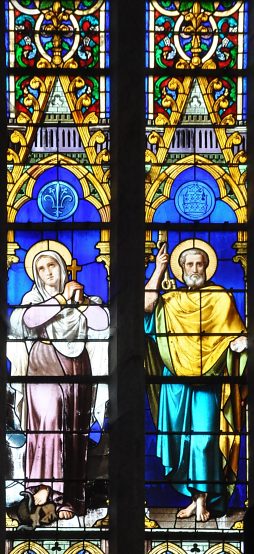

Sainte Marguerite et saint Pierre dans le chœur

Vitrail de l'atelier Claudius Lavergne, années 1880. |

|

|

La nef vue de derrière le maître-autel. |

Statue de saint Gilduin. |

Saint Louis et Saint Jean

Atelier Claudius Lavergne, années 1880. |

«««---

À GAUCHE

Armoiries avec écusson à fleurs de lys (Claudius Lavergne,

années 1880). |

|

|

La nef vue depuis le chœur. |

Documentation : Panneaux affichés dans

l'église et panneau extérieur. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|