|

|

|

|

LE

CHŒUR ET SES VERRIÈRES HAUTES

|

|

|

Cette page expose l'architecture du chœur

et détaille les vitraux des hautes fenêtres. Certains d'entre

eux sont célèbres comme celui des Trois

Marie dans la baie 213. Le visiteur prendra certainement plaisir

à admirer cet ensemble de vitraux. Les historiens l'ont assez

souligné : le chœur de Notre-Dame d'Évreux offre

presque un historique complet du vitrail des années 1330

jusqu'au début du XVe siècle. Cette page essaie d'en rendre compte.

Pour ce qui est du mobilier, le chœur étant fermé

par des grilles

et des stalles,

et l'autel étant nu, il y a peu à voir. Le seul intérêt

réside dans les grandes piles de style gothique rayonnant qui remontent

au XIIIe siècle.

Qu'y a-t-il d'intéressant dans l'élévation

? Le chœur de la cathédrale Notre-Dame date de la fin

du XIIIe et du tout début du XIVe. Mais l'abandon du style

gothique rayonnant au profit du flamboyant s'est traduit au XVe

siècle par des travaux qui ont laissé quelques traces. Ce

point architectural est développé plus

bas.

|

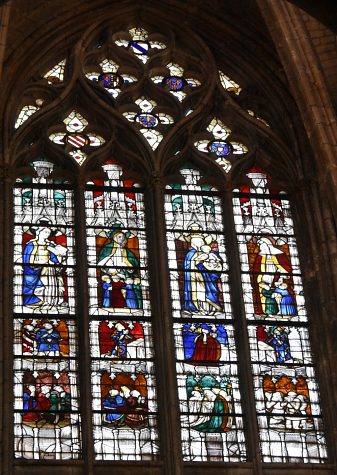

Vue d'ensemble du chœur de la cathédrale (achevé avant 1310).

À droite, dans le déambulatoire : la chapelle

du trésor.

On remarquera le pavage au sol. Il date de 1785 et a suscité l'ire

de l'historien Louis Réau dans son Histoire du vandalisme (voir

plus bas). |

|

Architecture

du chœur.

Le chœur (appelé aussi sanctuaire) de la

cathédrale Notre-Dame est un espace clos, dont

la construction a commencé dès la fin

des travaux de la nef

(vers 1260) et qui s'est achevée avant 1310.

Les grilles et les stalles qui font barrière

interdisent d'y pénétrer, mais le visiteur

a toujours le loisir d'y observer l'architecture.

Le style est ici le gothique rayonnant avec un

triforium flamboyant. L'élévation

du chœur est à trois niveaux : grandes arcades

en tiers point (le point se rétrécit dans

l'abside) ; triforium vitré ; puis grandes fenêtres.

La photo ci-dessus montre l'impression générale

de verticalité de l'ensemble. Aucun élément

horizontal ne vient, par son volume, casser cette impression

dûment étudiée par l'architecte

: 1) la mince moulure qui souligne la naissance du triforium

n'attire pas l'œil ; 2) aucun chapiteau ne vient

casser l'élan des colonnettes qui s'élèvent

depuis le sol jusqu'à la retombée des

ogives ; 3) les liserés floraux qui ornent le

faisceau de colonnettes sont trop fins et situés

trop haut pour menacer l'impression de verticalité.

En regardant le chœur, l'œil ne peut être

que satisfait par l'application du principe de bonnes

proportions, un concept crucial dans la mentalité

médiévale : le triforium, étage

le moins étendu, agit comme un ruban de pierre

ajouré qui viendrait décorer une élévation

d'un seul bloc, tel un étroit galon cousu au

milieu d'une bande de tissu. Imagine-t-on ce que donnerait

l'élévation si le triforium avait la hauteur

des fenêtres hautes, et les fenêtres hautes

la hauteur du triforium ? Au-delà des problèmes

de solidité de la construction, la répartition

paraîtrait totalement déséquilibrée.

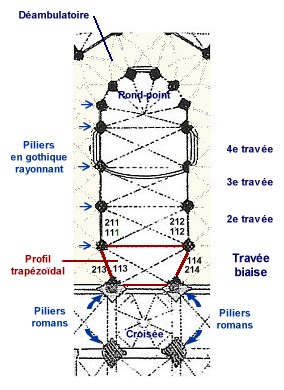

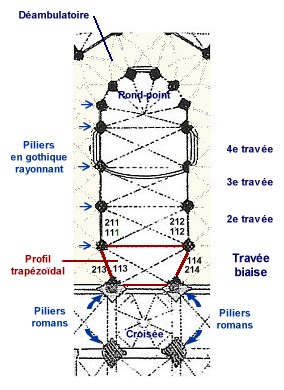

La curiosité de l'élévation repose

dans sa première travée, dit «travée

biaise» en raison de sa forme trapézoïdale

(voir le

plan du chœur donné ci-dessous). Les

travées du chœur gothique étant plus

larges que celles de la nef et de la croisée

romanes, il fallait rattraper la différence pour

joindre les piliers de la croisée aux piliers

du chœur. Conséquence : en regardant le

chœur depuis la chapelle axiale (voir photo),

on a la nette impression que le chœur se referme

sur lui-même.

On notera que le maître-autel fait office d'autel

de messe. Comme il n'y a aucun retable dans le sanctuaire,

le célébrant peut tout à fait dire

la messe selon les règles de Vatican II.

Voir plus

bas les modifications intervenues sur le triforium.

Source : La cathédrale

d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski et Françoise

Gatouillat, Les Colporteurs, 1997.

|

|

|

|

|

Plan du chœur de la cathédrale Notre-Dame.

Les travées du chœur sont plus larges que celles de la

nef.

La «travée biaise» assure donc le lien entre les

piles

du sanctuaire et celles de la croisée du transept. |

Le maître-autel (qui est aussi l'autel de messe) vu depuis la

chapelle axiale.

Le rétrécissement des arcades dans la «travée

biaise» est ici bien visible. |

La grille de la clôture du sanctuaire face à la nef (années

1747-1750).

|

Le vandalisme

d'avant la Révolution.

Dans son ouvrage Histoire du vandalisme, l'historien

Louis Réau nous apprend que, jadis, la cathédrale

Notre-Dame était riche en dalles tumulaires et monuments

consacrés aux évêques d'Évreux.

Malheureusement, le XVIIIe siècle voulait du neuf,

de la clarté pour les vitraux et ne manifestait aucun

souci pour le patrimoine, une notion qui ne prendra réellement

forme qu'au siècle suivant.

Louis Réau écrit : «En 1794, le chapitre

fit paver à neuf les nefs : ce qui nécessita

l'enlèvement des dalles gravées qu'on utilisa

comme matériaux.» Un Ébroïcien contemporain,

relate Louis Réau, a pu écrire que certaines

d'entre elles, qui furent sciées sans ménagement,

étaient très belles.

Ce qui est à nos yeux modernes du vandalisme continua

l'année suivante avec le pavage du chœur. Décidée

et payée par Mgr François de Narbonne, évêque

d'Évreux, qui sortit douze mille livres de sa cassette,

cette «regrettable libéralité, écrit

l'historien, entraîna la disparition des tombeaux de

plusieurs de ses prédécesseurs.»

Source : Histoire du vandalisme

par Louis Réau, Robert Laffont, 1994.

|

|

|

Le chœur, de style rayonnant, est ceinturé par une série

d'arcades en tiers-point.

On remarque que l'autel n'est adossé à aucun retable. |

|

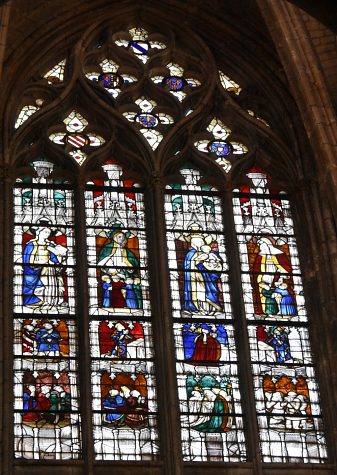

Les verrières

des grandes fenêtres du chœur.

Ces fenêtres ont été vitrées approximativement

entre les années 1325 et 1340, celles de l'abside

étant les dernières à l'être.

Seuls les trois-quarts sont parvenus jusqu'à nous.

Dans le quart restant, les verrières, déposées

et reposées à plusieurs reprises, sont un peu

postérieures aux autres. Les verrières des baies

213 et

214 de

la travée biaise sont évidemment plus tardives

puisque la liaison entre le transept et le chœur date

du XVe siècle.

Des changements de goût, associés à l'apparition

de nouvelles formes architecturales, ont affecté l'aspect

des vitraux à partir du milieu du XIIIe siècle

en privilégiant la lumière (voir en page

1 les hautes fenêtres de la nef). Mais les hautes

verrières du chœur, créées dans

la première moitié du XIVe, suivent une mode

encore nouvelle, issue des progrès de l'industrie

du verre. C'est en fait une vraie révolution technique

qui touche l'univers du vitrail entre 1310 et 1320.

Au XIVe siècle, les vitreries claires sont traitées

différemment car la qualité du verre s'est améliorée.

Il est maintenant plus fin, et le blanc est plus nacré.

On voit ainsi des séries de losanges rehaussés

de jaune d'argent (verrière de la baie 208).

La gamme chromatique s'accroît. Le rouge et le bleu

de l'âge roman sont enrichis de teintes adoucies donnant

des bleus clairs, des violets, des verts obtenus par des touches

de jaune d'argent sur du bleu. Les niches s'étoffent,

souvent surmontées d'une haute et savante architecture.

Dans ces hautes verrières du chœur, la Vierge

à l'Enfant est très présente, souvent

associée à des saints. Par chance, il s'y trouve

aussi un élément bien utile : le donateur. Il

suffit alors aux historiens de puiser dans les biographies

de ces généreux mécènes pour établir

une chronologie de la pose des verrières et évaluer

les modifications du goût sur une longue période.

Le chœur de Notre-Dame d'Évreux offre presque

un historique complet du vitrail des années 1330 jusqu'au

début du XVe siècle.

Source : La cathédrale

d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski et Françoise

Gatouillat, Les Colporteurs, 1997.

|

|

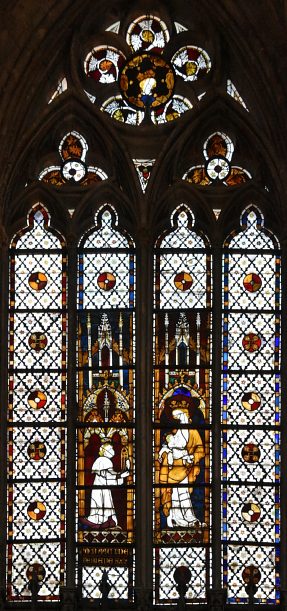

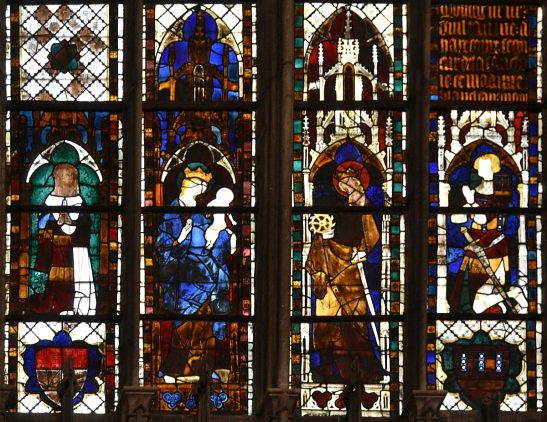

Verrière de la baie 109.

Vers 1380 et 3e quart du XVe siècle.

Comme toutes les verrières du triforium du chœur, elle

reçoit une série d'écus armoriés,

notamment ceux de la maison d'Évreux-Navarre.

Ces verrières sont surtout étudiées par les historiens

spécialistes

des généalogies au sein de la noblesse normande au Moyen Âge. |

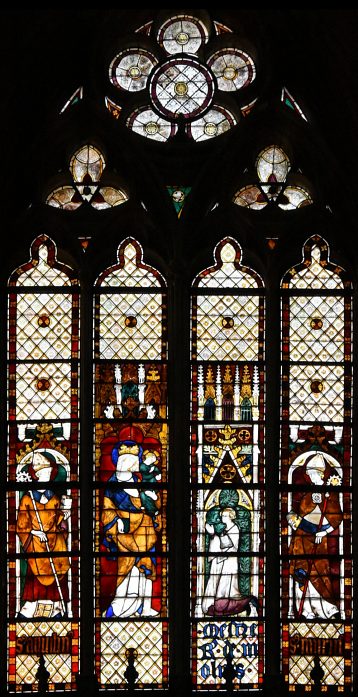

Le chœur de la cathédrale et son élévation

absidiale.

Baie 200 : le

vitrail sans le tympan ---»»»

La Vierge et saint Jean-Baptiste.

Vers 1330-1333. |

|

| BAIE

AXIALE 200 - (1330-1333) |

|

|

|

|

|

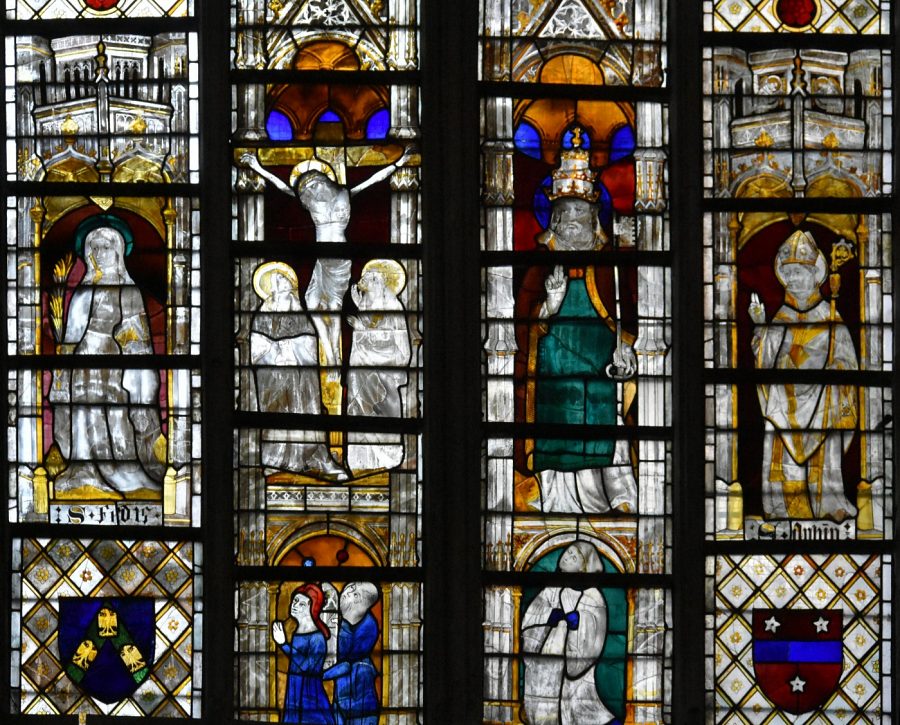

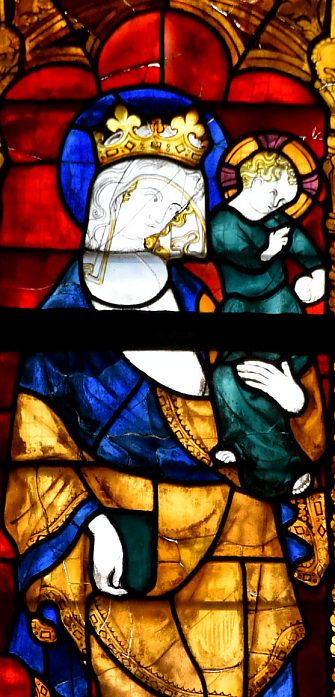

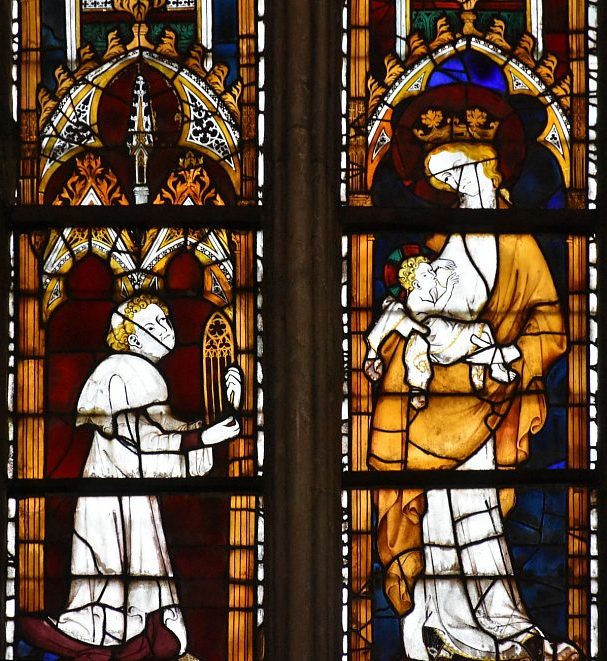

Baie 202, détail : le Couronnement

de la Vierge.

1335. |

|

|

Baie

202.

Comme en baie 201,

la verrière de la baie 202 a été

offerte par l'évêque d'Évreux

Geoffroy Faë. Datée de

1335, elle présente le Couronnement

de la Vierge par un ange, celui-ci volant

juste au-dessus de la couronne qu'il dépose.

Marie est assise en face du Christ. La verrière,

peu restaurée, affiche, en son bas,

le donateur en prière, agenouillé

en face d'un écu à ses armes,

surmonté du texte de la donation.

On remarquera, dans les verrières

200,

201

et 202, que le donateur n'est jamais situé

sous la Vierge, mais toujours sous son vis-à-vis

(le Christ, un ange ou un saint). Était-ce

une règle à respecter ?

Source : Corpus

Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2000.

|

|

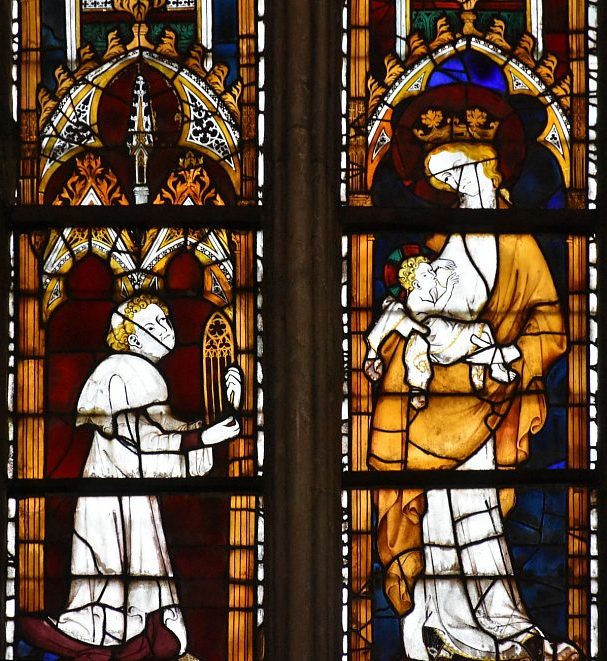

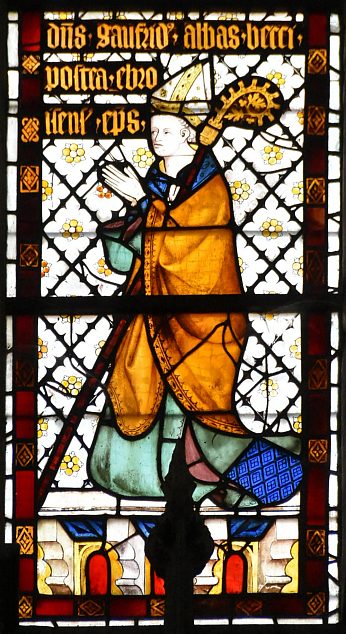

Baie 201, détail : l'évêque Geoffroy Faë,

donateur, est en prière.

Vers 1335 et début du XVe siècle. |

Baie

201 : l'Annonciation ---»»»

Vers 1335 et début du XVe siècle. |

|

|

|

|

|

Baie

200.

La baie axiale présente, sous de modestes dais, une Vierge à l'Enfant face à saint Jean-Baptiste.

Datée de 1330-1333, la verrière a été offerte par Jean du Prat,

moine dominicain, maître de théologie à

l'université de Paris, évêque d'Évreux

de 1329 à 1333, année où il abandonne

son évêché pour terminer sa vie dans un monastère de son ordre.

Au-dessus : deux saynètes illustrant la Crucifixion

et la Résurrection. Au niveau inférieur,

le donateur est en prière devant un petit édicule.

Ses armoiries sont affichées dans le panneau opposé. Le texte latin indique la donation.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,

2000.

|

|

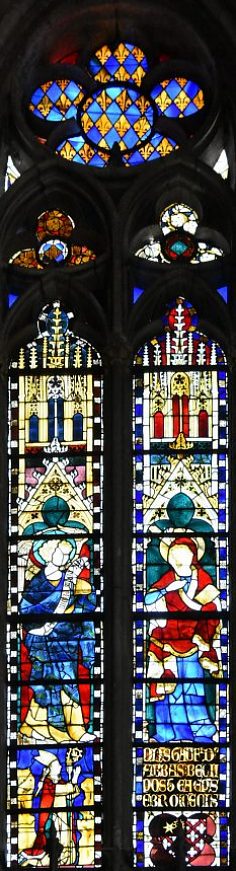

| BAIE 201

- (Vers 1335 + XVe siècle) |

|

|

Baie

201.

Vers 1335 et début du XVe siècle.

La verrière, ci-dessous, a été

offerte par Geoffroy Faë, ancien abbé

du Bec-Hellouin et évêque d'Évreux

de 1335 à 1340. Elle représente une Annonciation.

À l'image de la baie 200,

le donateur figure au bas de la verrière, agenouillé

et en prière devant «une cathèdre

de style italiénisant» [Corpus Vitrearum].

En face de lui : un écu portant ses armoiries,

surmonté du texte de la donation.

À noter que le tympan, refait au début

du XVe siècle, accueille le lys de France.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,

2000.

|

|

|

|

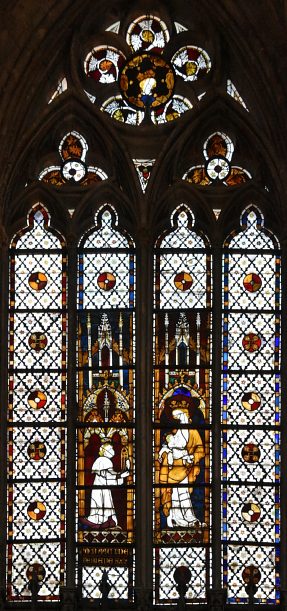

Le triforium ajouré et les hautes verrières du chœur.

Ici, l'abside et le côté nord.

Style gothique rayonnant pour les hautes verrières, style gothique

flamboyant pour le triforium (voir l'encadré

plus bas). |

| BAIE 203

- (Vers 1408-1415) |

|

Baie 203, partie principale : le donateur Thibaut de

Malestroit devant la Vierge à l'Enfant.

Vers 1408-1415.

(La largeur de la bande noire centrale a été réduite

pour l'insertion dans la page.) |

|

|

Baie 204 : la verrière (sans le tympan

du XIXe siècle).

Vers 1335. |

| BAIE

205 - (Vers 1408-1415) |

|

Baie 205 : la verrière sans le tympan.

Vers 1408-1418. |

|

|

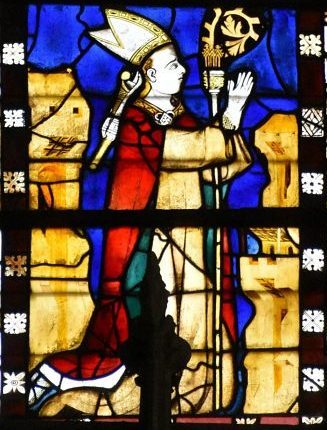

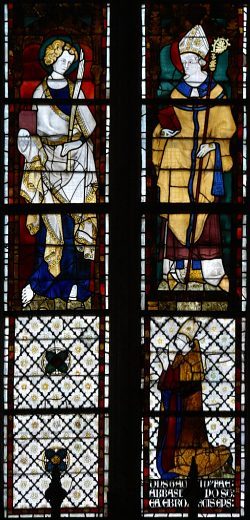

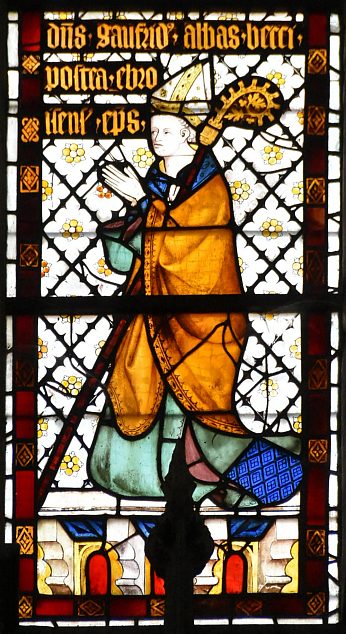

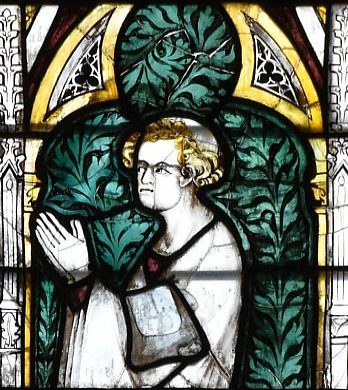

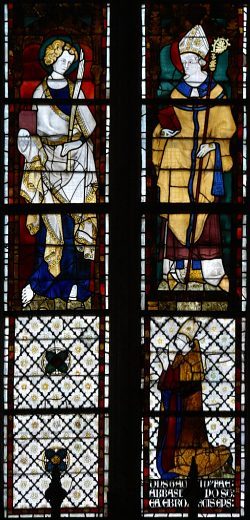

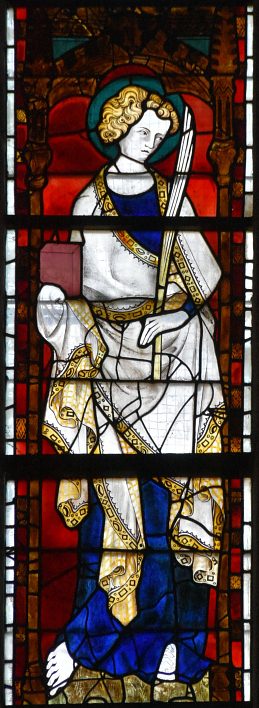

Baie

204.

Datée vers 1335, la verrière de

cette baie a été offerte par Geoffroy

Faë. Les lancettes sont peintes de deux

saints debout sous des arcatures réduites

: saint Jean l'Évangéliste et le

saint archevêque Martin de Tours.

Saint Jean (ci-contre à droite) porte un

livre dans sa main droite cachée sous un

voile de son manteau (selon la mode antique).

De l'autre main, il tient une palme. Celle de

son martyre ? Le Corpus Vitrearum évoque

la palme de la seconde Annonciation à la

Vierge (l'annonce de sa mort prochaine).

Dans la partie basse, le donateur Geoffroy Faë

est présenté de profil dans un panneau

restauré.

Source : Corpus

Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2000.

|

|

| BAIE

205 - (Vers 1408-1415) |

|

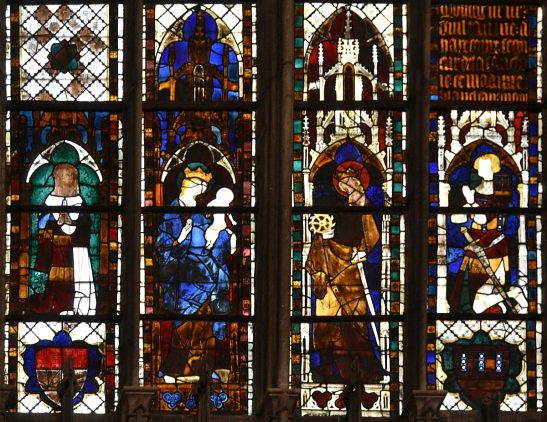

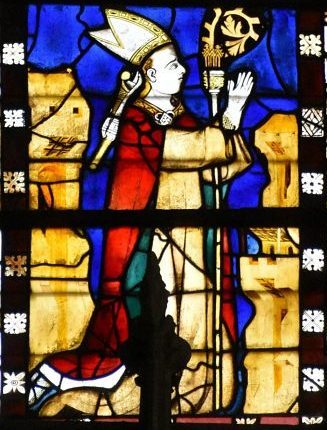

Baie 205 : un saint évêque resté

mystérieux.

Saint Taurin? Saint Thibaut de Thann?

Vers 1408-1418. |

Baie 205,

détail ---»»»

Saint Thibaut de Marly, abbé du Breuil-Benoît

près de Marcilly-sur-Eure.

Vers 1408-1418. |

|

|

Baie

205.

La verrière de cette baie est à

rapprocher de celle de la baie 203.

Réalisée vers 1408-1415 et offerte,

comme cette dernière, par l'évêque

de Cornouailles Thibaut de Malestroit,

elle présente deux saints sous de hauts

dais.

Le saint de gauche, est resté mystérieux.

Est-ce saint Taurin? Est-ce saint Thibaut de Thann,

patron du donateur? Le saint de droite, tout de

vert vêtu, est saint Thibaut de Marly, moine

cistercien et abbé de Breuil-Benoist, près

de Marcilly-sur-Eure.

On remarquera l'ornementation précieuse

des deux manteaux... avec une pensée pour

le peintre anonyme qui savait très bien

que personne, depuis le sol, ne pourrait admirer

son travail.

Source : Corpus

Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2000.

|

|

Baie 205,

détail : ---»»»

l'ornementation de la robe

du saint mystérieux.

Vers 1408-1418. |

|

|

|

|

Baie

203.

Vers 1408-1415. La verrière de la baie 203 (donnée

ci-contre) a été réalisée

environ soixante-dix ans après les verrières

200,

201,

202

et 204.

On constate que le donateur a trouvé qu'il méritait

mieux qu'un petit panneau dans le bas de la verrière

! Cette fois, il est de la même taille que la

Vierge à l'Enfant qui se tient en face de lui,

mais il est agenouillé. Il s'agit de Thibaut

de Malestroit, évêque de Cornouailles,

mort en 1408.

Les deux personnages sont peints sous des dais élevés.

Les dais sont coupés dans la photo ci-contre,

mais des dais similaires sont visibles dans la baie

205,

offerte également par Thibaut de Malestroit et

qui fait la paire avec la baie 203.

Dans cette verrière de la baie 203, le donateur

est vêtu d'une chape brodée à ses

armes (que reprend l'écu situé au-dessous

de lui - non donné ici).

À noter qu'une partie de la lancette gauche a

été restaurée, en particulier le

visage de l'évêque Thibaut.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éd,

2000.

|

|

|

|

Baie 204, détail : saint Jean l'Évangéliste.

Vers 1335. |

Baie 204, détail : l'archevêque

saint Martin de Tours.

Vers 1335. |

Baie 204, détail : le donateur

Geoffroy Faë.

Vers 1335. |

|

| BAIE 205

- (Vers 1408-1415) |

|

|

|

|

Vue des parties hautes du chœur : le triforium ajouré,

les hautes verrières et la voûte.

Ici, l'abside et le côté sud.

Style gothique rayonnant pour les hautes verrières, style gothique

flamboyant pour le triforium (voir l'encadré

ci-dessous à gauche). |

|

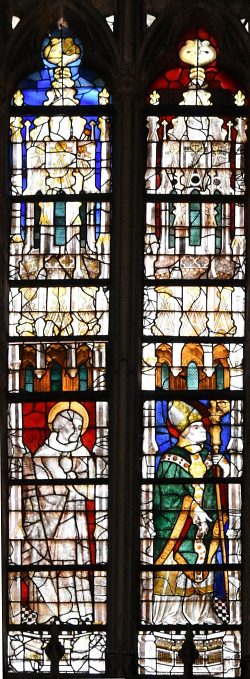

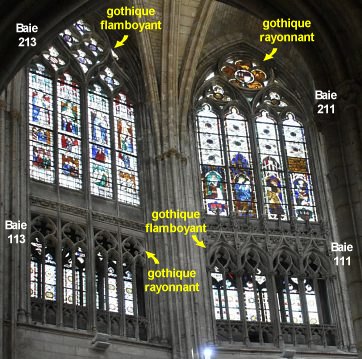

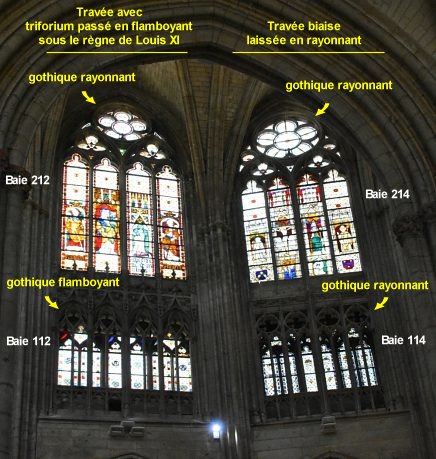

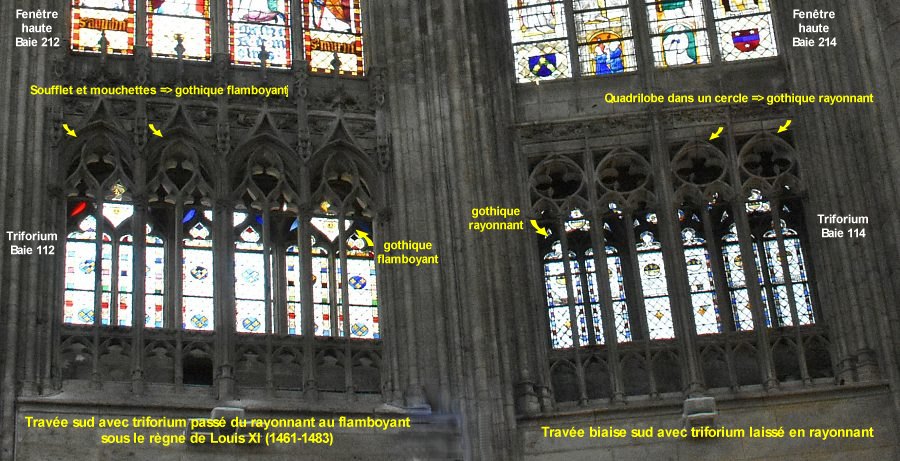

Architecture

: qu'y a-t-il d'intéressant dans l'élévation

du chœur (1/2) ?

Sous le règne de Louis XI (1461-1483), l'église,

à part le portail

nord, est achevée. Cependant, des mouvements dans

les maçonneries du chœur

suscitent des inquiétudes. La voûte n'est pas

assez soutenue : il faut consolider l'édifice au niveau

du triforium à l'extérieur (donc sur le chevet)

et à l'intérieur.

À l'extérieur, le renfort va se concrétiser

par des arcs-boutants supplémentaires et une unification

des culées (voir page

1). À l'intérieur, la consolidation est

obtenue par l'ajout d'un mur de soutien au niveau de la galerie,

à l'aplomb des piliers. Ces travaux accentuent sans

aucun doute les malfaçons, rendant nécessaire

la réfection du triforium. Tant qu'on y est, on en

profitera pour remplacer l'ornementation de style gothique

rayonnant en style gothique flamboyant qui est maintenant

à la mode..

À lire les ouvrages spécialisés sur la

cathédrale d'Évreux, il n'est pas aisé

de comprendre le déroulement de ces travaux. Le texte

proposé par Annick Gosse-Kischinewski dans La Cathédrale

d'Évreux (Les Colporteurs, 1997) manque de précisions

et l'article rédigé par Yves Bottineau-Fuchs

dans La Haute-Normandie gothique (Picard, 2001) pêche

par son absence de rigueur et son désordre.

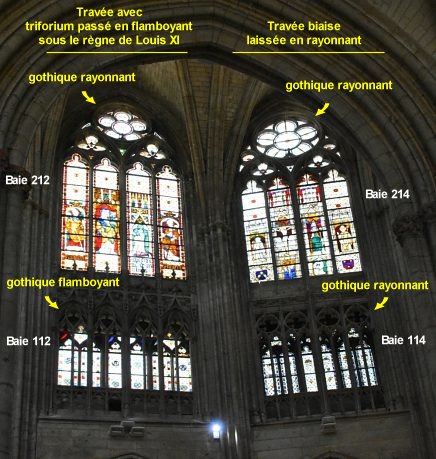

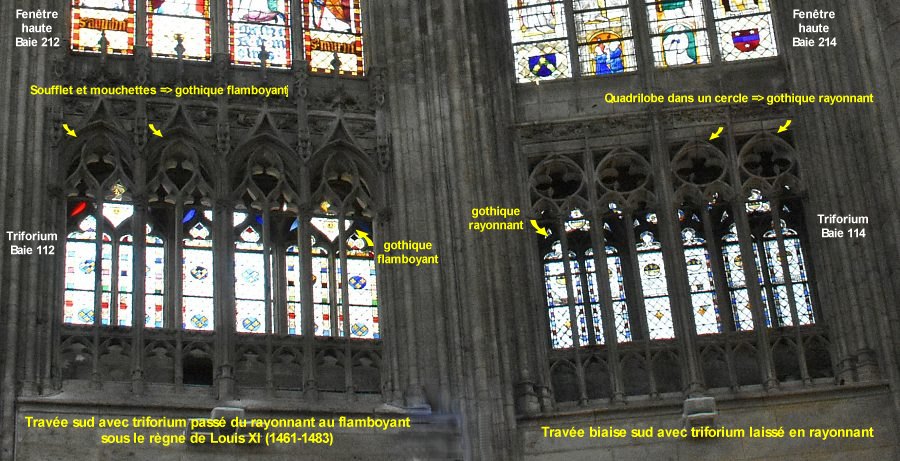

Qu'observe-t-on aujourd'hui dans le triforium ? Il est de

style flamboyant dans les parties hautes et basses de la galerie,

à l'exception des baies 113 et 114 situées dans

la travée biaise (voir plan).

Pourquoi ces deux exceptions ?

Posons d'abord les jalons :

1) Comment distinguer le style roman du style flamboyant (et

donc être à même de différencier

les époques) ? Il faut regarder la forme sommitale

des arcatures. Un trèfle à quatre feuilles (ou

un trilobe) dans un cercle, c'est du rayonnant ; des soufflets

et des mouchettes imitant les flammes d'une bougie, c'est

du flamboyant. Cette différence se constate dans la

partie haute du triforium (photo ci-dessous) : flamboyant

dans la baie 112 ; rayonnant dans la baie 114. Les grandes

fenêtres du chœur

ont un remplage de tympan de style roman. Le chœur de

la cathédrale

Saint-Pierre de Beauvais, achevé vers 1270, donne,

lui aussi, un très bel exemple de ce gothique rayonnant.

2) Lorsque le réseau flamboyant possède des

quatre-feuilles, il est considéré comme antérieur

au flamboyant ne possédant que des soufflets et des

mouchettes.

3) Les bras du transept s'étalant sur deux travées,

il faut distinguer la travée proche de la croisée

de celle qui inclut le pignon. On appellera la première

la travée-croisée ; la seconde, la travée-pignon.

On aura donc les travées-croisée nord

et sud et les travées-pignons nord et sud.

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

Détail de l'élévation sud du chœur.

Triforium : baies 112 et 114 ;

Hautes fenêtres : baies 212

et 214. |

L'élévation sud du chœur : le triforium et les verrières

112 et 114.

Voir plus haut

l'analyse proposée sur l'élévation du chœur

et les modifications du triforium. |

| LE TRIFORIUM FLAMBOYANT

DU XVe SIÈCLE |

|

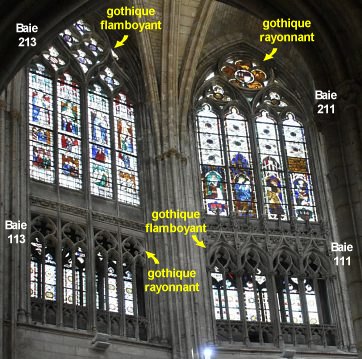

Le gothique rayonnant et le gothique flamboyant :

l'élévation nord sur les verrières 113-213

et 111-211. |

|

Le

triforium flamboyant (photo à droite ---»»)

Il est rare de voir une pareille profusion de sculptures

à cette hauteur-là dans une cathédrale

gothique. Pour goûter à l'exubérance

de ce triforium, il faut une paire de jumelles ou un

téléobjectif. Depuis le sol, on aperçoit

une vague dentelle de pierre très étoffée,

mais il est impossible d'en voir les détails.

Les sources datent ce triforium de la fin du règne

de Louis XI (1461-1483), voire juste après sa

mort, en tout cas avant l'an 1500.

Pourtant, il est tentant de l'attribuer à l'époque

de Louis XII (1498-1515), voire à Jean Cossart

(qui va intervenir un peu plus tard sur la façade

nord de la cathédrale et y implanter un gothique

flamboyant de toute beauté). C'est ce qu'a fait

l'historien Louis Régnier en 1907 dans une étude

sur le triforium de Notre-Dame d'Évreux. Annick

Gosse-Kischinewski, qui le mentionne, rejette cette

possibilité à cause du manque d'arguments.

En effet, Louis Régnier se contente de «similitudes

de détails dans la forme des accolades»

entre le portail nord et le triforium. C'est peu.

Source : La cathédrale

d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski et Françoise

Gatouillat, Les Colporteurs, 1997.

|

|

Une travée du triforium flamboyant dans le chœur (fin

du XVe siècle). |

|

L'ornementation flamboyante (et luxuriante) du triforium du

chœur.

Le triforium est daté de la fin du règne de Louis

XI (1461-1483).

L'architecte qui a créé cette décoration

de soufflets, de gâbles, de pinacles et de choux frisés

n'est pas connu. |

|

Architecture

: qu'y a-t-il d'intéressant dans l'élévation

du chœur (2/2) ?

---»» Partons de l'époque où

le chœur

est achevé, tout comme la travée biaise

et les deux travées-croisées. Le tout

en style gothique rayonnant. Les comparaisons entre

les travées du triforium et celles des hautes

fenêtres au niveau du transept et de la travée

biaise conduisent à la chronologie suivante :

1) Avant 1450, dans les travées-croisées,

trois travées de triforium sont refaites : les

deux au nord ; et, dans le bras

sud, celle qui est à l'ouest (contre la nef).

La modification se fait en gothique flamboyant, mais

avec des soufflets à quatre-feuilles.

2) Sous le règne de Louis XI, vers 1470, le tympan

de la baie 216, située dans la travée-croisée

sud-est, passe en gothique flamboyant (avec soufflets-mouchettes),

alors que le triforium reste roman.

3) À la fin du règne de Louis XI (1461-1483),

le triforium du chœur

passe à son tour en gothique flamboyant sauf

dans la travée biaise, côté sud

(baie 114). Cette exception est donnée par les

historiens comme la concrétisation d'un souci

de continuité du chœur vers le transept.

4) Toujours à la fin du règne du Louis

XI, on achève le bras sud du transept (travée-pignon

et pignon) en gothique flamboyant pour le triforium

et les fenêtres hautes.

5) Fin du XVe siècle, les fenêtres hautes

de la travée-croisée nord sont refaites

en gothique flamboyant. Vraisemblablement, il en va

de même pour la fenêtre haute de la travée

biaise nord (baie 213), mais son triforium reste en

gothique rayonnant.

6) Fin du XVe siècle et début du XVIe

(avant 1517), la travée-croisée nord et

le pignon nord sont érigés par Jean Cossart

en un style totalement flamboyant.

Résultat dans le chœur :

1) Tous les tympans des fenêtres hautes sont restés

en gothique rayonnant, à l'exception du tympan

de la fenêtre haute de la travée biaise

nord (baie 213).

2) Tout le triforium est passé en gothique flamboyant

(avec soufflets-mouchettes) sauf dans la travée

biaise où il est resté rayonnant (baies

114 et 115).

Conclusion : qu'y a-t-il d'intéressant à

observer dans l'élévation du chœur

? La travée biaise et ses deux curiosités

: un triforium rayonnant (au nord et au sud) et un

remplage flamboyant dans le tympan de la fenêtre

haute au nord.

Le visiteur pourra comparer les styles avec celui des

travées voisines. Ces détails sont indiqués

dans les photos jointes.

Sources : 1) La cathédrale

d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski et Françoise

Gatouillat, Les Colporteurs, 1997 ; 2) Haute-Normandie

gothique d'Yves Bottineau-Fuchs, Éditions

Picard, 2001.

|

|

|

|

|

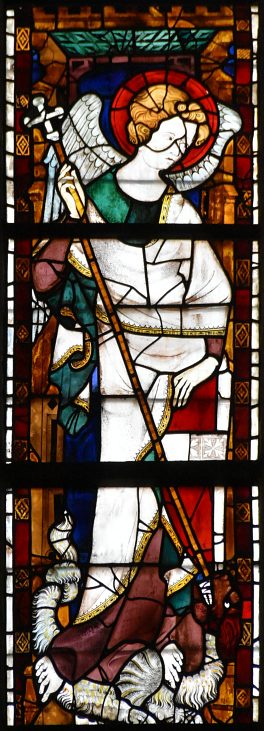

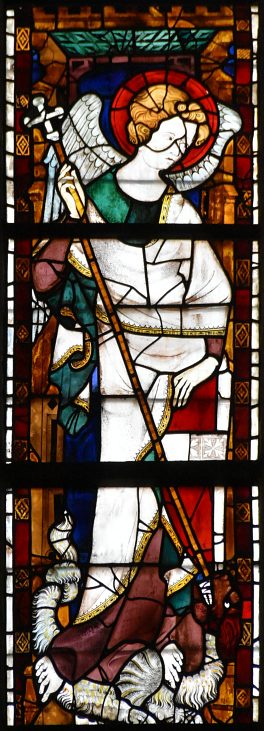

Baie 206, détail :

l'archange saint Michel terrassant le démon.

Original plafond à caissons au-dessus de l'archange. |

|

|

Baie

206 (datée vers 1335).

La verrière de cette baie a été

offerte par Geoffroy Faë, évêque

d'Évreux de 1335 à 1340.

L'archange saint Michel terrassant le démon fait

face à saint Maur représenté en

moine tonsuré tenant sa crosse et un livre. L'archange

est dessiné devant des contreforts vus en perspective

et sous un original plafond plat et caissonné

vert.

L'évêque donateur est peint agenouillé,

en prière, sur un fond de vitrerie incolore.

Le donateur à gauche est un panneau rapporté

d'une autre verrière datée du deuxième

quart du XVe siècle.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,

2000.

|

|

|

|

«««--- Verrière

de la baie 206 sans le tympan.

Vers 1335.

|

|

Baie 206, détail : l'évêque donateur

Geoffroy Faë.

Vers 1335.

|

|

Vue d'ensemble du chœur avec son orgue. |

| BAIE 207

- (Vers 1325-1330) |

|

Baie 207, détail : Raoul de Ferrières et

la Vierge à l'Enfant allaitant.

Vers 1325-1330. |

Baie 207, détail : le tympan.

Vers 1325-1330. |

|

| BAIE 207

- (Vers 1325-1330) |

|

Verrière de la baie 207.

Tympan et lancettes centrales : vers 1325-1330.

Les deux lancettes externes sont modernes. |

|

Baie

207.

Réalisée vers 1325-1330, c'est l'une des

plus anciennes verrières de la cathédrale

avec la baie 211.

Seuls nous en restent les deux lancettes centrales et

le tympan. Les lancettes externes sont modernes.

La verrière a été offerte par le

chanoine Raoul de Ferrières († avant

1329). Le donateur est agenouillé et donne la

maquette de sa verrière à la Vierge debout

et qui allaite l'Enfant.

Conformément à la pratique, les figures

sont peintes en grisaille et jaune d'argent sur verre

blanc. Le manteau de la Vierge et son nimbe sont teints

dans la masse, comme le nimbe de l'Enfant. La Vierge

adopte la célèbre position du «déhanchement

XIIIe siècle».

On remarquera que les fonds colorés ne sont pas

damassés. La différence des tailles des

personnages est compensée par un dais plus riche

du côté du donateur.

Autrefois, les lancettes de saint Pierre et de Pierre

de Mortain, actuellement dans la baie 209,

étaient comprises dans cette vitrerie. Déposée

en 1939, celle-ci a été reposée

en 1955, dépouillée de ces deux lancettes.

L'époque aime l'architecture. C'est ce que note

Françoise Gatouillat à propos de l'oculus

central du tympan (qui est bien conservé). Le

peintre a simulé, dans un hexalogue redenté,

la continuation du réseau de pierre de style

gothique rayonnant (photo ci-dessous à gauche).

La verrière de la baie 207 a suscité l'enthousiasme

de Louis Grodecki. Son ouvrage Le Moyen Âge

retrouvé contient son article très

érudit sur les verrières d'Évreux.

Après une analyse des vitraux du chœur de

la cathédrale, du contenu de leur arrière-plan

et de la comparaison avec l'art de la miniature, il

conclut que ces vitraux «participent à

un mouvement général, à cette "inquiétude

de la troisième dimension" que l'influence

de Giotto et des Siennois propage, pendant la première

moitié du XIVe siècle à travers

l'Europe.»

Il poursuit : «Quant au style des figures, il

n'est pas, dans tous ces vitraux, homogène. On

doit mettre à part le "portrait" de

Raoul de Ferrières et l'admirable Vierge à

l'Enfant de cette fenêtre. (...) Cette silhouette

fléchie sur une jambe - ce qui entraîne

un balancement harmonieux des hanches et des épaules

- cette présentation ondoyante, de trois quarts,

cette asymétrie accusée du visage, nous

les retrouvons comme des formules fixes et "maniérées",

dans le Bréviaire de Belleville, dans les 'Heures

Rothschild', etc. La technique elle-même concourt

à faciliter les comparaisons avec la miniature.

Le modelé de grisaille est pratiquement absent,

tant il est discret et léger ; c'est par le trait

seul, qui souligne les sourcils, les yeux, les lignes

du nez et de la bouche, que le visage est caractérisé

et rendu expressif. Les adjonctions de jaune à

l'argent dans les chevelures ne valent point par leur

tache colorée et font penser à la technique

des miniaturistes, qui dessinent souvent les contours

des visages en traits colorés. Une atmosphère

d'infinie préciosité se dégage de ce travail, à laquelle

contribuent l'expression de la Vierge, la douceur et

l'élégance du geste de l'Enfant.»

Sources : 1) Corpus

Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie, CNRS

Éditions, 2000 ; 2) Le Moyen Âge retrouvé

de Louis Grodecki, Flammarion, 1991, article :

Les verrières d'Évreux ; 3) La

cathédrale d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski

et Françoise Gatouillat.

|

|

|

| BAIE 208

- (Vers 1325-1330 et 1390-1400) |

|

Baie 208, détail : Assomption de la Vierge célébrée

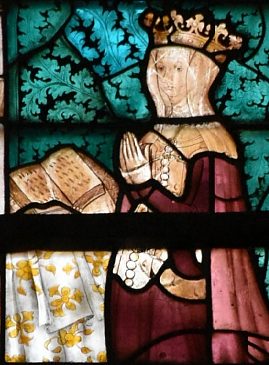

par des anges. Dans le panneau de droite : la reine Blanche de Navarre.

Vers 1325-1330 et 1390-1400. |

|

Baie 208.

Vers 1325-1330 et 1390-1400. Cette verrière recomposée

est une Assomption de la Vierge entourée de onze petits

anges, dessinés au jaune d'argent sur un fond blanc,

telle qu'on peut le voir dans la deuxième lancette

ci-dessus.

La Vierge est entourée, dans les lancettes de droite

et de gauche, par «six anges musiciens et thuriféraires,

écrit le Corpus Vitrearum, plongeant des nuées

pour encadrer le sujet principal, détourés sur

le fond de vitrerie.» En fait, ces six anges dégagent

une impression étrange. Les deux corps colorés

qui pendent au-dessous de chacun d'eux font croire que les

anges sont agrippés à un animal, voire qu'ils

sont complètement affalés dessus ! L'effet obtenu

n'est pas très heureux. Au-dessous de la Vierge, un

septième ange joue de l'orgue positif. Les fonds en

losanges rehaussés de fleurs jaune d'or correspondent

à la nouvelle mode qui envahit l'univers du vitrail

à partir des années 1320 (voir plus

haut).

Dans la quatrième lancette, une reine est agenouillée

à côté d'un prie-Dieu, devant un joli

fond damassé. L'écu placé sous le panneau

(non donné ici) indique qu'il s'agit de la reine Blanche

de Navarre, sœur de Charles II le Mauvais, comte

d'Évreux. Blanche s'est mariée en 1349 au roi

Philippe VI de Valois qui venait de perdre sa première

épouse, Jeanne de Bourgogne. Blanche de Navarre décède

en 1398. Ces panneaux appartenaient au groupe des «Verrières

royales» réalisées pour la nef.

La verrière 208 a été recomposée

en 1955 et restaurée en 1988 par l'atelier Tisserand.

Le Corpus Vitrearum précise, en conséquence,

que la tête de la reine est moderne, à l'exception

d'un fragment. Source : Corpus

Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,

2000.

|

|

Baie 208, détail : la Vierge de l'Assomption.

Vers 1325-1330 et 1390-1400.

|

Baie 208, détail : la reine Blanche de Navarre en prière.

Vers 1325-1330 et 1390-1400.

La tête de la reine est moderne, à l'exception

d'un fragment [Corpus Vitrearum]. |

| BAIE 209

- (Vers 1390-1400) |

|

Baie 209, détail : le comte de Mortain est présenté

à la Vierge par saint Pierre et saint Denis.

Vers 1390-1400. |

|

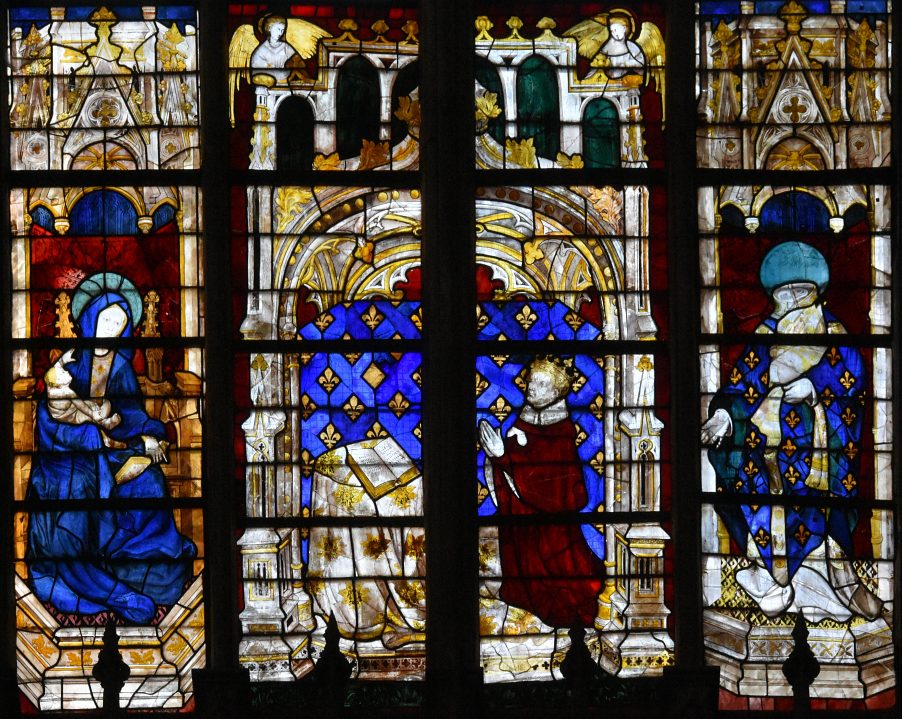

Baie

209.

Vers 1390-1400. La verrière de cette baie est

une «Verrière royale» recomposée.

Le point central en est le comte de Mortain, Pierre

de Navarre. La troisième lancette le montre

agenouillé à côté d'un prie-Dieu

en cotte armoriée d'Évreux-Navarre. Il

est présenté à la Vierge, debout

dans la première lancette, par saint Pierre et

saint Denys. Saint Pierre tient la clé du Paradis

et porte la tiare pontificale. Saint Denys porte son

chef sous le bras. Les dais sont finement tracés

au jaune d'argent, en particulier celui qui coiffe le

comte de Mortain.

Cette verrière a été recomposée

par Jean-Jacques Gruber en 1953. Elle est peu restaurée

(1893 dans ses parties principales).

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,

2000.

|

|

| BAIE 210

- (Vers 1390-1400) |

|

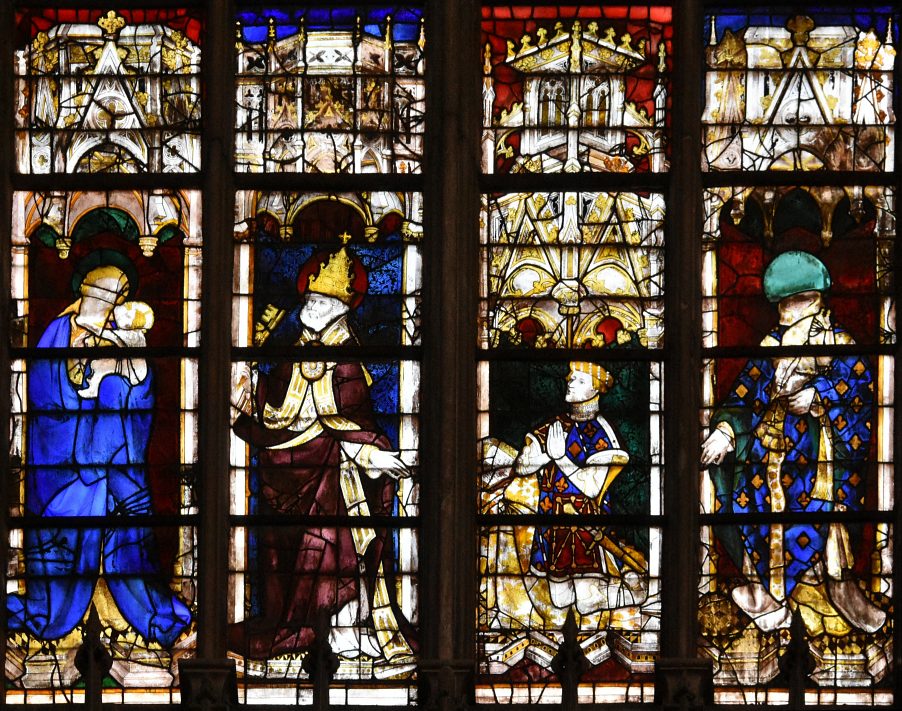

Baie 210, détail : le roi Charles VI le

Fol en prière devant la Vierge.

«Verrière royale» recomposée.

Vers 1390-1400. |

Baie 210, détail : le motif du damas du

prie-Dieu de Charles VI. |

|

|

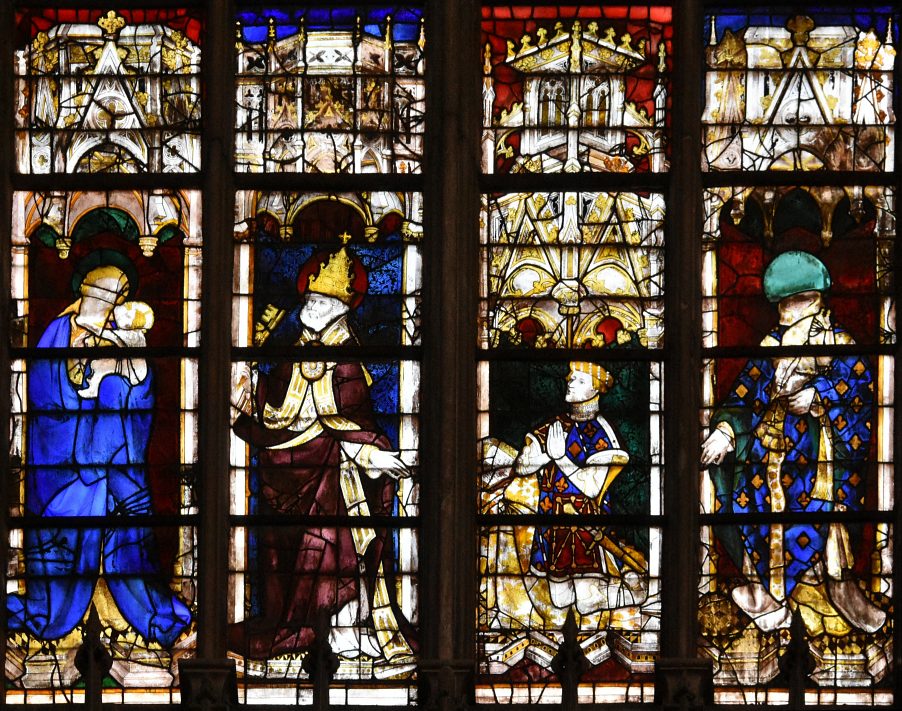

Baie

210.

Vers 1390-1400.

La verrière de cette baie est une «Verrière

royale» recomposée du roi de France Charles

VI. Le roi est présenté au centre devant

une table qui sert de prie-Dieu. La table est recouverte

d'un tissu damassé.

L'arrière-plan est un drap d'honneur fleurdelisé

où l'on repère quelques fleurs de lys

montées en chef-d'œuvre. La scène

est surmontée d'une voûte ogivale surmontée

d'une série d'arcades et de deux anges.

Le roi est présenté à la Vierge

par saint Denis (qui tient son chef sous le bras). Ce

dernier est dessiné avec le même carton

que le saint Denis de la baie 209

(ci-dessus).

Les niches qui abritent la Vierge et saint Denis sont

similaires et dessinées au jaune d'argent sur

fond blanc. La différence d'aspect entre les

deux tient à l'altération prononcée

de la peinture.

Comme celle de la baie 207,

cette verrière est une recomposition, entreprise

depuis 1845, à partir de panneaux déplacés.

Le roi Charles VI se trouvait initialement dans les

hautes fenêtres de la nef, en baie 132, sous une

rose aux armes de France.

Le vitrail a été restauré vers

1890, puis recomposé et restauré par J.J.

Gruber en 1955. Enfin, endommagé par un orage

de grêle de 1983, il a été restauré

par l'atelier Tisserand en 1990. Source : Corpus

Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie, CNRS

Éditions, 2000.

|

|

|

Baie 209, détail : le donateur Pierre de Navarre,

comte de Mortain, en prière.

Vers 1390-1400.

Les panneaux de Pierre de Mortain et de Charles VI (baie 210 ci-dessous)

ont été réalisés par le même atelier

: le damas du drap

de leurs prie-Dieu est identique.

Le même pochoir a donc été utilisé. |

Baie 210, détail : le roi Charles VI est présenté

à la Vierge par saint Denis.

Vers 1390-1400.

Le damas du drap qui recouvre le prie-Dieu de Charles VI est identique

à celui

qu'on voit, plus

haut, au prie-Dieu de Pierre de Navarre, comte de Mortain. |

| BAIE 211

- (Vers 1325-1327) |

|

Baie 211 : Guillaume d'Harcourt et sa femme entourent

la Vierge et sainte Catherine.

Vers 1325-1327. |

|

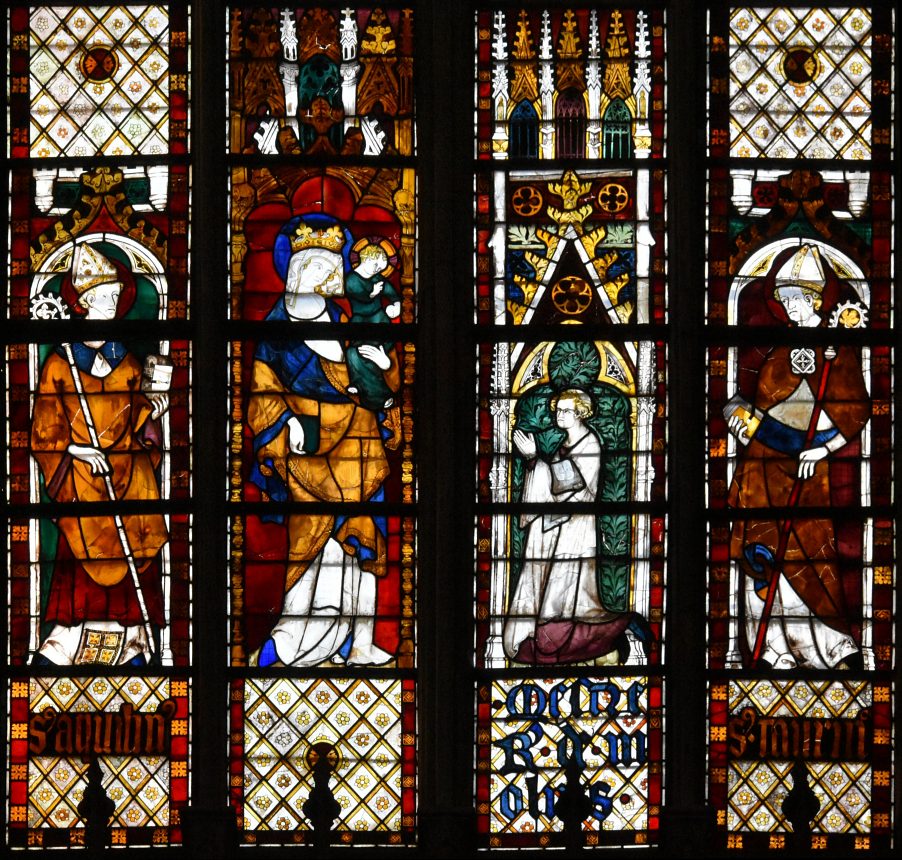

Baie

211 (2/2).

---»» Dans la partie haute de cette baie

211, les deux niches centrales débordent, par un haut

dais, sur la quatrième rangée, alors que celles des

deux donateurs sont coupées, d'un côté,

par l'inscription de donation et, de l'autre, par une

modeste vitrerie losangée.

Dans la partie basse, les écus armoriés représentent

les armes des donateurs.

Selon le Corpus Vitrearum, la verrière est bien

conservée et peu restaurée.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions, 2000.

|

|

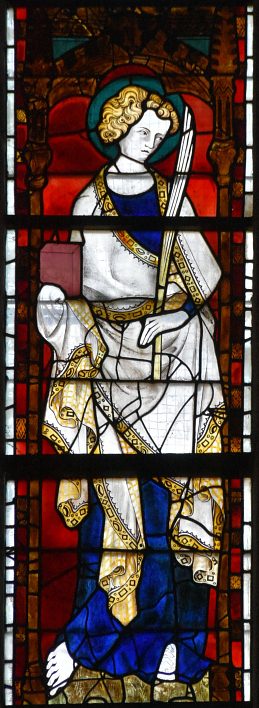

Baie 211, détail : Blanche d'Avaugour.

Vers 1325-1327. |

Baie 211, détail : sainte Catherine d'Alexandrie.

Vers 1325-1327. |

|

|

Baie

211 (1/2).

Vers 1325-1327.

C'est l'une des plus anciennes verrières du chœur.

Guillaume d'Harcourt, seigneur de la Saussaye,

grand sénéchal de France, est agenouillé,

en prière et légèrement de biais

(ci-contre dans la quatrième lancette), tandis

que son épouse Blanche d'Avaugour est

représentée dans la même position,

mais de face, dans la première.

Le couple encadre une Vierge à l'Enfant et sainte

Catherine d'Alexandrie, toutes deux hanchées.

La sainte est reconnaissable à la roue et à

l'épée de son supplice.

Les deux visages en gros plan, donnés ci-dessous

à gauche, montrent un décor floral dans

des fonds de niches damassés. L'historienne Françoise

Gatouillat précise qu'on a là un «premier

exemple d'un décor qui aura dans le vitrail une

particulière longévité».

L'exemple ci-dessous, tiré de la baie 212 est

postérieur de quelques années. Il montre

un damas du même style, mais plus sophistiqué.

---»» Suite 2/2

à gauche.

|

|

| BAIE 212

- (Vers 1335-1340) |

|

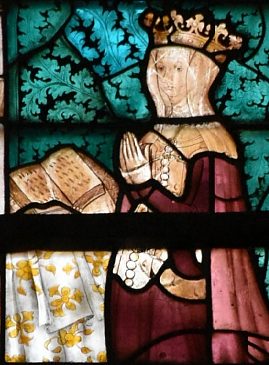

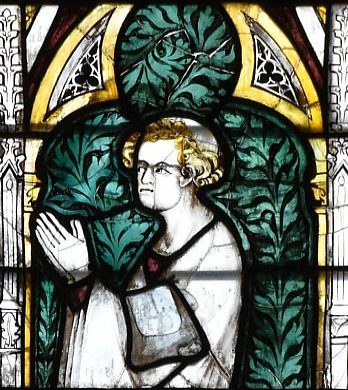

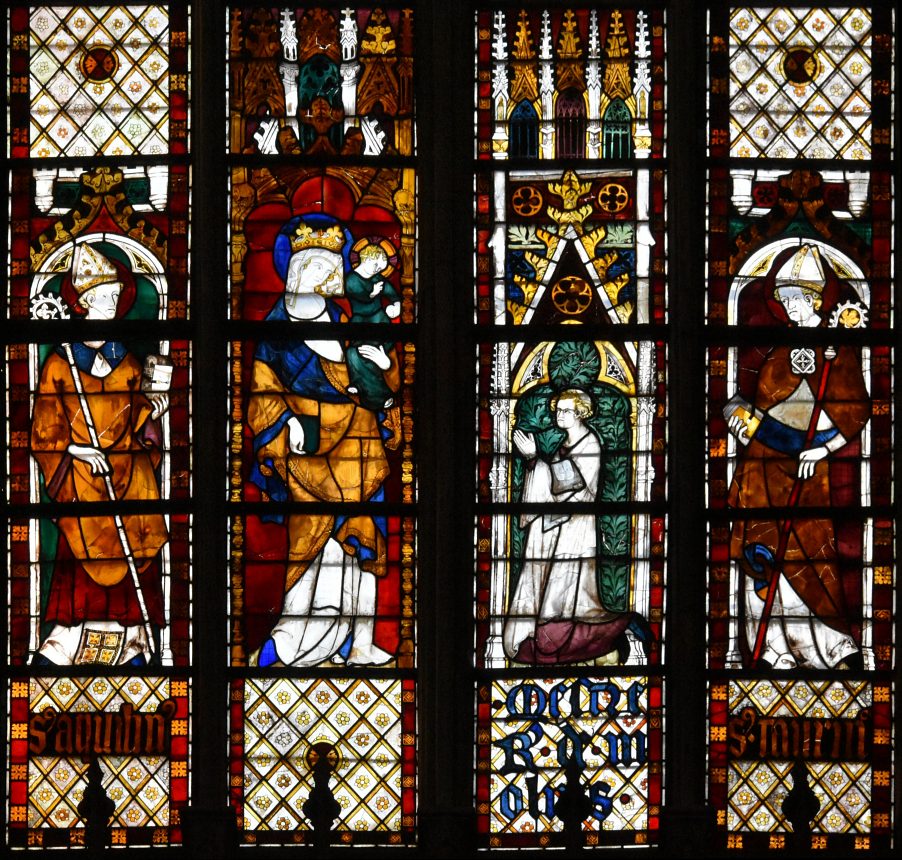

Baie 212, détail : le donateur Regnault de Molins,

chanoine de la cathédrale Notre-Dame.

Vers 1335-1340. |

|

| BAIE 212

- (Vers 1335-1340) |

|

|

|

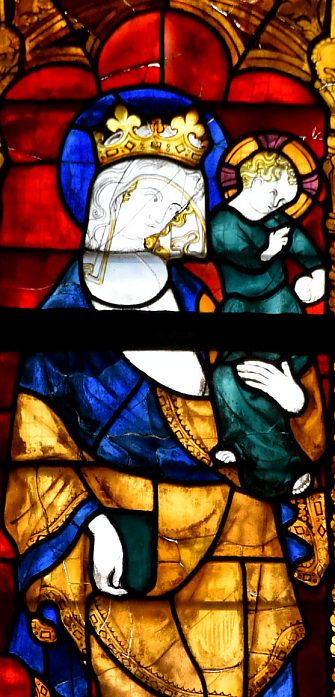

Baie

212.

Vers 1335-1340.

Les deux lancettes centrales sont d'origine. Regnault

de Molins, donateur et chanoine à Évreux,

se tient agenouillé, en prière, devant

un ample décor floral (ci-dessus à droite).

Devant lui, la Vierge à l'Enfant, dont les traits

du visage réjouiraient l'historien Louis Grodecki

(voir plus

haut), le regarde avec attention, tout comme l'Enfant

qu'elle porte sur son bras gauche. La posture dynamique

de la Vierge est obtenue par le «déhanchement

XIIIe siècle», bien visible dans les quatre

lancettes complètes données en grande

taille ci-dessous.

Dans les lancettes externes, saint Taurin et saint Aquilin

accompagnent la scène centrale, coiffés

par des dais très modestes.

La Vierge et Regnault de Molins bénéficient

de hauts dais avec pinacles parce que la verrière

a été recomposée. Avant 1939, les

saints Laurent et Vincent de l'actuelle baie 130

(verrière haute de la nef) occupaient la place

de Taurin et d'Aquilin. Mais leur dais s'étalant

sur deux rangées, l'atelier chargé de

la recomposition en 1953 a choisi, à juste titre,

de ne pas les replacer en baie 212.

Cette verrière a été endommagée

par la grêle en 1983 et restaurée par l'atelier

Tisserand en 1992.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,

2000.

|

«««---

Verrière de la baie 212.

Vers 1335-1340.

Baie 212, détail ---»»»

La Vierge à l'Enfant. |

|

|

|

Baie 212, détail : Regnault de Molins est agenouillé

devant la Vierge. Saint Aquilin et saint Taurin les entourent.

On remarquera le «déhanchement XIIIe siècle»

de la Vierge à l'Enfant. |

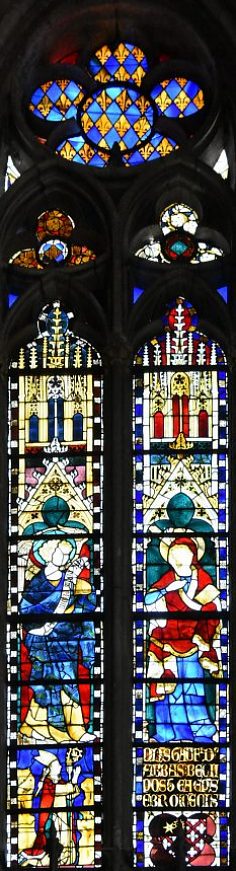

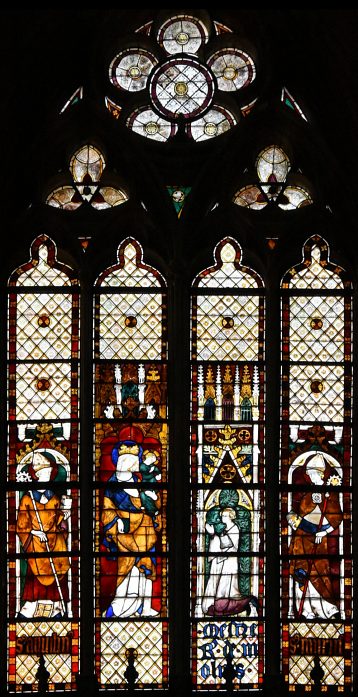

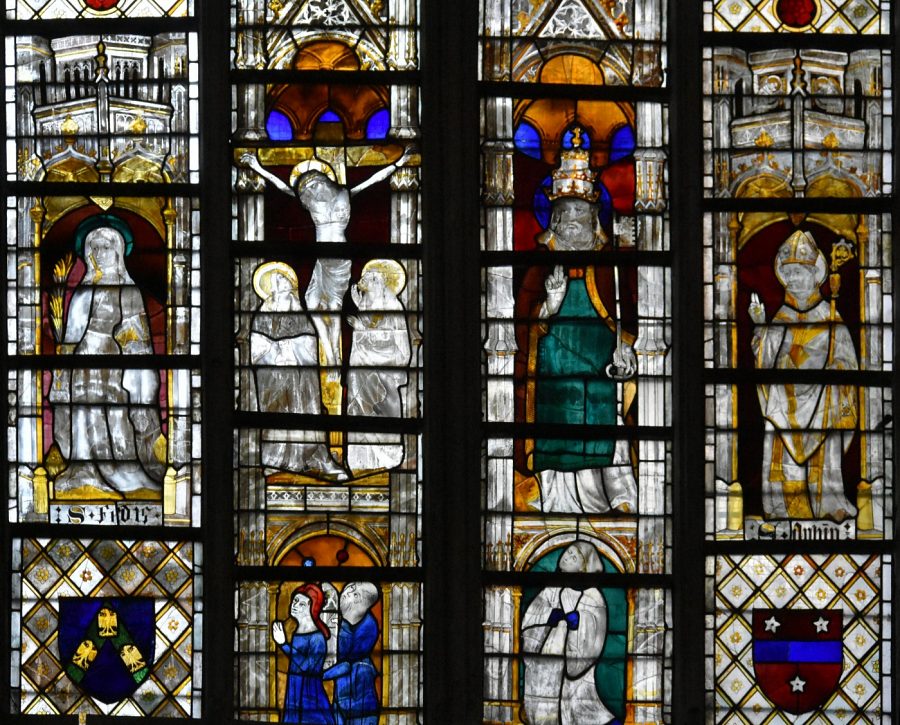

| BAIE 213

- VERRIÈRE DES TROIS MARIE (Vers 1450) |

|

Verrière de la baie 213 : les Trois Marie.

Vers 1450. |

|

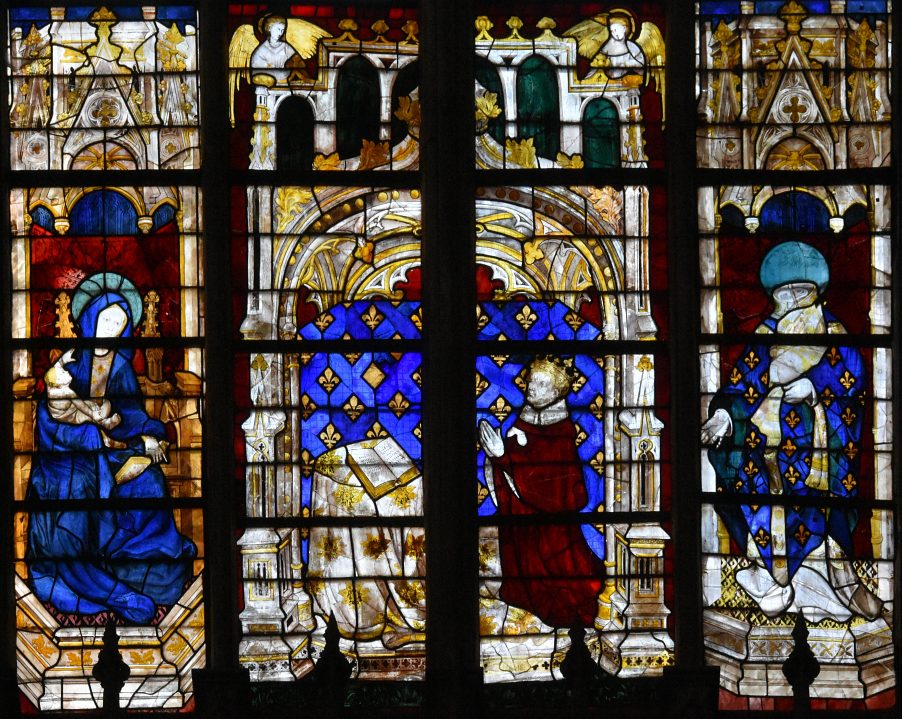

Baie 213

- la verrière des Trois Marie.

La baie 213 abrite une verrière dite historique, l'une

des plus célèbres de la cathédrale Notre-Dame.

Réalisée aux alentours de 1450, elle a été

offerte par Pierre de Brézé et Robert

de Floques, tous deux vainqueurs de la bataille de Formigny

en 1450 qui entraîna la perte de la Normandie par les

Anglais. Les deux hommes de guerre offrirent cette verrière

pour célébrer l'arrivée dans la cathédrale

des reliques de Marie Salomé et Marie Jacobé,

sœurs de la Vierge. Ces reliques furent incluses dans

le Trésor.

Le vitrail comprend douze saynètes. Dans chacune, un

fond architectural de gâbles, de frontons, de pinacles

et d'arcs-boutants, dessiné sur du verre blanc, reçoit

une niche colorée où prennent place deux catégories

de personnages :

- Marie-Madeleine et les Trois Marie (la Vierge

et ses deux sœurs), toutes représentées debout ;

- les donateurs, leurs familles et les représentants

des pouvoirs spirituel et temporel, tous agenouillés, les

mains jointes et les têtes levées vers les saintes

(voir plus

bas).

Dans la rangée supérieure figurent (voir ci-dessous)

: Marie-Madeleine (qui tient un livre et un coffret à

onguents) ; Marie Salomé (tête restaurée)

avec ses quatre fils ; la Vierge à l'Enfant couronnée

; Marie Jacobé (dite aussi Marie Cléophas) et

ses deux fils.

Dans la rangée médiane : les deux donateurs

en cottes armoriées ; le roi Louis XI en cotte aux

armes du Dauphiné ; le pape Eugène IV ; le roi

Charles VII.

Dans la rangée du bas : les membres des familles de

Floques et de Brézé dans les deux niches de

gauche ; Guillaume de Floques, évêque d'Évreux

(et père du donateur Pierre de Floques) accompagné

du doyen du chapitre Robert Cybole et de Jean de Rouen, abbé

du Bec jusqu'en 1452 ; trois hommes d'armes dans le panneau

de droite.

Dans le tympan (que l'on voit ci-contre) : les armes du roi,

du pape, de la reine Marie d'Anjou, du dauphin et des deux

donateurs.

La verrière est décrite comme peu restaurée

par le Corpus Vitrearum.

Remarque : les visages de Marie-Madeleine, de la Vierge et

de Marie Jacobé n'ont pas été restaurés).

Donnés en gros plan plus

bas, ils retiennent l'attention par leur étonnant

graphisme. Taillés en quelques coups de traits rapides,

ils sont à l'évidence de la même main

et l'on ne peut pas dire qu'ils soient beaux ! Que s'est-il

donc passé dans l'atelier des peintres verriers pour

aboutir à un résultat de cette nature ? A-t-on

désigné un débutant pour faire le visage

de ces personnages qui, placés de toute façon

dans les fenêtres hautes, ne se verraient pas ? Ou a-t-on

renoncé - pour la même raison - à reprendre

des tracés jugés insuffisants ?

En matière de Vierge Marie, la cathédrale d'Évreux

propose beaucoup mieux. Dans la chapelle des Saints-Évêques

d'Évreux, en baie 27,

un verrier doué a réussi, par quelques traits

adroits, à tracer un visage de jeune femme tout à

fait séduisant.

Source : Corpus Vitrearum,

les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,

2000.

|

|

Baie 213, partie principale.

De gauche à droite : Marie-Madeleine et les trois Marie : Marie

Salomé, la Vierge et Marie Jacobé.

Vers 1450. |

Baie 213, détail : la Vierge à l'Enfant.

Vers 1450. |

Baie 213, détail : sainte Marie-Madeleine tenant un livre

et un coffret à onguents.

Vers 1450. |

|

Baie 213, détail : Marie Jacobé et ses deux fils.

Vers 1450.

Les visages de ces trois jeunes femmes ne sont pas ce qu'on fait

de mieux.

À l'opposé, voir le beau visage de la Vierge en baie 27

dans la chapelle des Saints-Évêques d'Évreux dans

le déambulatoire.

|

Baie 213, détail : les donateurs, leurs familles et

les représentants des pouvoirs spirituel et temporel.

En haut, de gauche à droite : les deux donateurs ; le futur Louis

XI (sa cotte est aux armes du Dauphiné) ;

le pape Eugène IV ; le roi Charles VII.

Vers 1450. |

Baie 213, détail : les deux donateurs en cottes armoriées,

Pierre de Brézé et Robert de Floques.

Vers 1450. |

Baie 213, détail : des membres des familles de Floques et de

Brézé.

Vers 1450. |

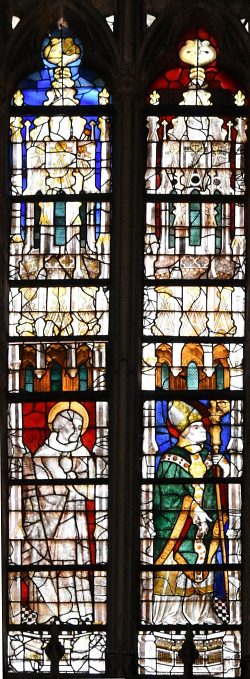

| BAIE 214

- (2e quart du XIVe siècle et 1er quart du XVe) |

|

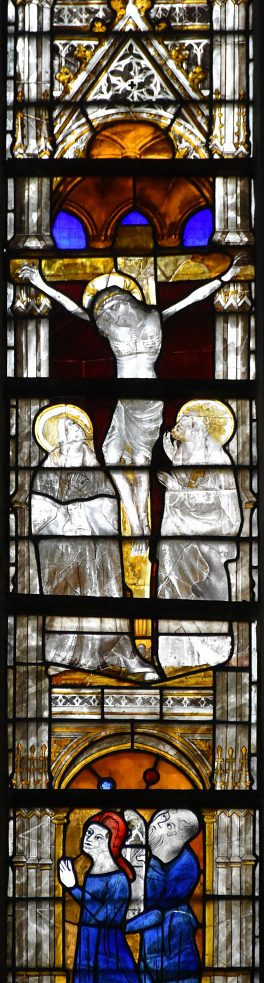

Verrière de la baie 214.

2e quart du XIVe siècle et 1er quart du XVe. |

Baie 214, dé : saint Aubin.

1er quart du XVe siècle.

Baie 214, détail

: le Calvaire et deux donateurs. ---»»»

2e quart du XIVe siècle. |

|

|

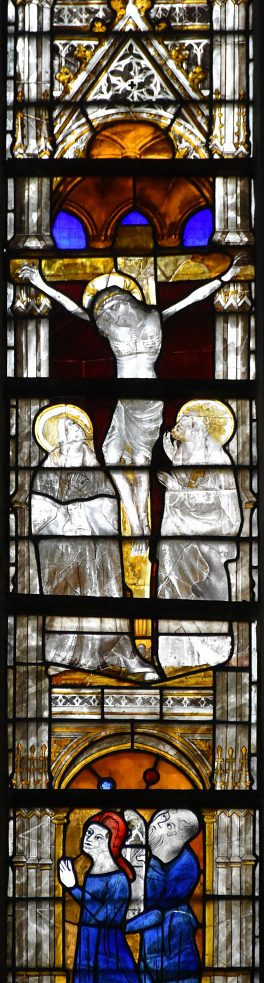

Baie

214 (1/2).

La verrière de cette baie est une recomposition.

On y trouve un Calvaire et trois saints. Les deux personnages

des extrémités, sainte Foy et l'évêque

saint Aubin, sont donnés du 1er quart du XVe siècle

par le Corpus Vitrearum. La part du jaune d'argent

y est importante, notamment sur saint Aubin (donné en

gros plan ci-dessus).

---»» Suite 2/2

à droite.

|

|

Baie 214, détail : Sainte Foy

1er quart du XVe siècle. |

|

Baie

214 (2/2).

---»» Le Calvaire (ci-dessus à

droite) retient l'attention : les deux personnages

au pied de la croix (donnés en gros plan

ci-dessous) s'écartent un peu de la tradition

évangélique. La jeune femme semble

bien ne pas être la Vierge, mais Marie-Madeleine

peinte avec une belle chevelure d'or et des mains

crispées. Des larmes coulent de ses yeux.

Quant à saint Jean, il est représenté

avec des cheveux blonds et une barbe de la même

teinte, ce qui est fort rare.

Un couple de donateur (en remploi) figure sous

le Calvaire.

Dans la troisième lancette, saint Pierre

est coiffé de la tiare pontificale. Il

bénit d'une main et ,de l'autre, tient

une clé du Paradis à la taille démesurée.

Un chanoine donateur est peint au-dessous de lui

avec un nom inscrit : ROBERT LE

SESNE. Ce personnage a été

très restauré. Sa tête est

moderne.

Cette verrière a été endommagée

par la grêle en 1983, puis restaurée

en 1992-1993 par l'atelier Tisserand.

Source : Corpus

Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2000.

|

|

|

|

|

Baie 214, détail : saint Pierre (2e quart du XIVe

siècle). |

|

Baie 214, détail : sainte Marie-Madeleine et saint Jean,

barbu, au pied de la croix.

2e quart du XIVe siècle.

On remarquera l'utilisation du jaune

d'argent pour les deux chevelures, la barbe de saint Jean et

pour la croix afin que celle-ci se différencie nettement du

corps de Jésus. |

Baie 214 : sainte Foy, Calvaire, saint Pierre et saint Aubin.

2e quart du XIVe siècle et 1er quart du XVe. |

|

Documentation

: Livret et panneaux dans la cathédrale

+ «Congrès archéologique de France, Évrecin,

Lieuvin, Pays d'Ouche», Société française

d'archéologie, Paris 1984

+ «Congrès archéologique de France tenu à

Évreux en 1889», article Émile Travers

+ «La cathédrale d'Évreux» d'Annick Gosse-Kischinewski

et Françoise Gatouillat, Les Colporteurs, 1997

+ «Haute-Normandie gothique» d'Yves Bottineau-Fuchs, Éditions

Picard, 2001

+ «Les plus belles cathédrales de France» de l'abbé

J.-J. Bourassé, Alfred Mame et Fils Éditeurs, 1880

+ «L'architecture normande au Moyen Âge», Presses

Universitaires de Caen, éditions Charles Corlet, 1997

+ «Évreux, la légende des pierres» d'Annick

Gosse-Kischinewski, Froment Glatigny Éditeurs, 1988

+ «Corpus Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie»,

CNRS Éditions, 2000

+ «Le vitrail du Triomphe de la Vierge d'Évreux et Louis

XI» de Gary B. Blumenshine, Annales de Normandie, 40e année

n° 3-4

+ «Le Vitrail Français», éditions

Mondes, 1958

+ «Le Moyen Âge retrouvé» de Louis

Grodecki, Flammarion, 1991, article : Les verrières d'Évreux. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|