|

|

|

|

Le musée des Beaux-Arts de Dole

a été fondé en 1821. Il a démarré

avec des peintures et des sculptures venant essentiellement de donations.

Puis, aux alentours de 1900, une section archéologique est

venue s'ajouter. D'abord installé dans l'ancien collège

des Jésuites, le musée a pris place en 1980 dans le

Pavillon des officiers. Ce bâtiment, construit par Antoine-Louis

Attiret entre 1763 et 1768, profite d'une belle façade ornée

de trophées d'armes.

Le musée se partage en trois niveaux : au sous-sol,

l'archéologie et le monde médiéval ; à

l'étage, les collections d'art ancien (XVIe au XIXe siècle)

; enfin l'«art» contemporain au-dessus. L'art ancien

est la partie la plus importante du musée. Dole

a été la capitale de la Comté jusqu'en 1678

: le fonds ancien s'en ressent et le musée gratifie les visiteurs

de quelques fort belles toiles. Ceux qui aiment l'Histoire pourront

y admirer deux

tableaux de Martin des Gobelins illustrant les sièges

de Gray

et de Besançon

menés par Louis XIV pendant la guerre de Hollande.

Cette page présente quelques extraits des œuvres en

art ancien et de l'époque médiévale exposées

dans le musée.

|

|

|

Le premier étage du musée est consacré aux collections

d'art ancien (XVIe au XIXe siècle).

«««--- À GAUCHE

La façade du Pavillon des officiers où est située l'entrée

du musée, rue des Arènes à Dole.

Le Pavillon date du XVIIIe siècle. La façade est ornée

de deux grands trophées d'armes. |

Le musée des Beaux-Arts de Dole

forme deux ailes d'architecture (XVIIIe siècle). |

«La belle Athénienne», marbre

François-Marie Rosset (1743-1824).

|

«Prométhée enchaîné au rocher»

Jean-Pierre-Victor Huguenin (1802-1860). |

Une vue du premier étage. |

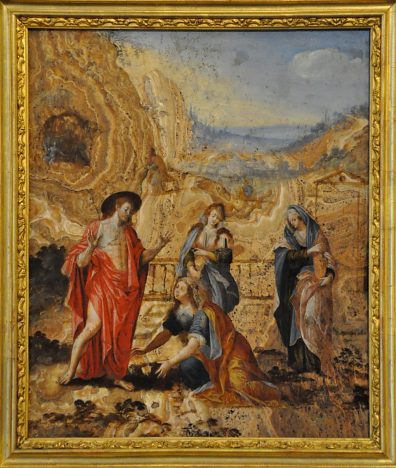

«Scènes de la Passion du Christ»

École de Leyde d'après Albrecht Dürer (premier tiers du

XVIe siècle)

Huile sur bois, vers 1530.

Voir un agrandissement plus

bas. |

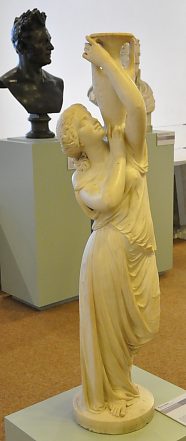

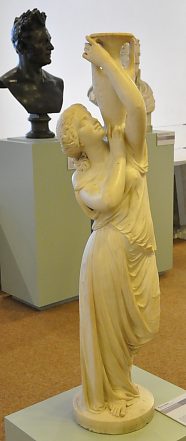

«Jeune fille portant un vase»

Marbre, 1857

Pierre Loison (1816 ou 1821 - 1886). |

|

«L'Adoration des mages»

Pieter Brueghel le Jeune (1564-1638)

Huile sur toile, vers 1615-1620. |

|

|

«Le Serment d'amitié»

Napoléon Fourquet (1807-deuxième moitié du XIXe siècle)

Moulage en plâtre. |

«Scènes de la Passion du Christ», détail

École de Leyde d'après Albrecht Dürer (premier tiers du XVIe siècle)

Huile sur bois, vers 1530. |

«La Mise au tombeau»

Maître du triptyque d'Autun, XVIe siècle

Huile sur bois, vers 1525-1530.

On remarquera, au premier plan, les armoiries des commanditaires

(la famille de la Magdeleine),

ainsi que la présence, sur la gauche, d'un bénédictin

en coule, vraisemblablement don Jean de la Magdeleine. |

«La Mise au tombeau», détail

Maître du triptyque d'Autun, XVIe siècle

Huile sur bois, vers 1525-1530. |

|

«Milon de Crotone»

Marbre de Jean-Pierre-Victor Huguenin (1802-1860)

d'après Pierre Puget (1620-1694). |

«Mars et Vénus»

Albâtre et bois, École malinoise, vers 1580. |

|

|

TABLEAUX DE SCÈNES

MYTHOLOGIQUES ET BIBLIQUES

|

|

Une salle du premier étage avec tableaux de paysages et de scènes

historiques. |

«Le sacrifice de Polyxène au pied du tombeau d'Achille»

Giovanni Battista Pittoni (1687-1767), huile sur toile. |

|

«Le

sacrifice de Polyxène au pied du tombeau d'Achille»

fait référence à une scène

de l'Iliade. Après la chute de Troie et

la fureur de Pyrrhus sur les vaincus, le fantôme

d'Achille, père de Pyrrhus, vient réclamer

le sacrifice de Polyxène, fille de Priam

et d'Hécube. La scène représente

Polyxène, en face de Pyrrhus, prête

à mourir de la main de son bourreau.

Dans sa pièce Andromaque, Jean Racine

fait un rappel de cette scène au IVe acte,

lorsque Hermione, excédée par Pyrrhus

qui a violé son serment de l'épouser,

l'abreuve de reproches. (Pyrrhus va épouser

Andromaque, une «ennemie», une phrygienne.)

Le génie de Racine a su placer dans la

bouche de la bouillante Hermione un récit

au second degré et qui se termine par une

question très ironique. Dans sa réplique,

Pyrrhus (dont Racine s'applique à faire

un imbécile) montrera qu'il a tout pris

au premier degré :

|

|

Du vieux père d'Hector

la valeur abattue

Au pied de sa famille, expirante à sa vue,

Tandis que dans son sein votre bras enfoncé

Cherche un reste de sang que l'âge avait

glacé ;

Dans des ruisseaux de sang Troie ardente plongée,

De votre propre main Polyxène égorgée

Aux yeux de tous les Grecs indignés contre

vous,

Que peut-on refuser à ces généreux

coups?

|

|

Racine, Andromaque,

acte IV, scène V.

|

|

|

«Suzanne et les vieillards»

Albâtre et bois, École malinoise, XVIe siècle.

(Au-dessus et à droite) |

|

Suzanne

et les vieillards est un thème de

l'Ancien Testament abondamment illustré par les

artistes. Il est fréquent de le voir en peinture.

Le musée des Beaux-Arts de Dole en propose une

illustration en albâtre. Voir l'histoire de «Suzanne

et les vieillards» à la page du musée

Magnin à Dijon.

|

|

|

«Angélique attachée au rocher»

Jules Machard (1839-1900), huile sur toile, 1869.

Ce peintre fut Grand prix de Rome en 1865. |

|

Une note du musée

nous apprend qu'Angélique

est un personnage de la poésie épique

italienne. Sorcière dans un roman de Boiardo

(1441-1494), elle devient princesse orientale dans la

suite du roman écrite par l'Arioste (1474-1533).

Elle est persécutée par les hommes parce

qu'elle les dédaigne alors que son charme les

rend tous amoureux d'elle. L'épisode peint par

Jules Machard rappelle Andromède attachée

au rocher et délivrée par Persée.

Ici, Angélique, qui a été attachée

au rocher par les habitants de l'île d'Ebua, doit

être dévorée par un monstre marin.

Elle sera délivrée par Roger, un preux

chevalier.

|

|

|

|

«L'évanouissement d'Esther devant Assuérus»

Isaac Fisches (1677-1705)

Huile sur toile, fin du XVIIe siècle

C'est la seule peinture de ce peintre allemand dans les musées

français. |

«Junon sollicitant les enfers»

Toile attribuée à Jean Tengnagel (1584 ou 1585-1635)

Huile sur toile, premier tiers du XVIIe siècle . |

|

La toile «Junon

sollicitant les enfers» est du XVIIe

siècle. Elle en est surprenante. On la croirait

presque sortie de l'atelier de Salvador Dali ! Pourtant

une note du musée nous apprend qu'elle «s'inscrit

au sein d'une tradition picturale nordique cultivant

l'étrangeté». Son auteur, Jean Tengnagel,

était actif à Amsterdam. Avec d'autres,

ce peintre voulait renouveler le genre historique en

s'opposant au style maniériste. Bible, mythologie

et histoire antique leur servaient d'inspiration.

La toile illustre un passage des Métamorphoses

d'Ovide. Jupiter et Sémélé ont

engendré le jeune Bacchus qui a trouvé

refuge chez le roi d'Orchomène en Béotie.

Junon, furieuse de jalousie, descend aux enfers pour

réclamer l'appui des forces chtoniennes et ainsi

assouvir sa vengeance. Sur la toile, on reconnaît

Cerbère, le chien à trois têtes,

et les trois furies : Alecto, Mégère et

Tisiphoné. Tout ce petit monde garde jalousement

l'entrée des enfers.

|

|

«Les Hébreux en captivité»

Isidore Pils (1813-1875)

Huile sur toile. |

|

«Le sacrifice de Mucius Scaevola»

Toile attribuée à Giovanni Battista Beinaschi (1636-1688)

Huile sur toile, vers 1640-1650. |

|

Le romain Mucius

Scaevola fait irruption dans le camp étrusque

pour assassiner le roi Porsenna. Par méprise,

il tue un garde et est arrêté. Pour se

punir, il laisse brûler devant le roi sa main

qui a failli. Impressionné, celui-ci lui rendra

la liberté.

|

|

«L'évanouissement d'Esther devant Assuérus», détail. |

«La Mort de Didon»

Simon Vouet (1590-1649), huile sur toile, vers 1642. |

|

La toile «La

Mort de Didon» est l'une des plus importantes

du musée. Elle illustre un épisode fameux

de l'Énéide : brisée par le départ

d'Énée, Didon, reine de Carthage, va se

donner la mort. Toutes les caractéristiques du

style de Simon Vouet se retrouvent dans cette toile

: les couleurs, les formes, les modelés des chairs,

la grâce des visages féminins. Elle appartient

à la période phare de l'artiste : il est

Premier peintre de Louis XIII et porte sur ses épaules

le renouveau de la vie artistique parisienne.

|

|

|

«L'évanouissement d'Atalide»

Charles Antoine Coypel (1694-1752)

Huile sur toile, 1750. |

«Blanche de Castille montrant à saint Louis la Religion, la

Foi et le Piété»

Atelier de Jean Jouvenet

Le tableau original de Jean Jouvenet a disparu. Ce tableau est

une réplique de son atelier. |

|

«Judith

et sa servante». La toile à droite

est énigmatique. Elle a été découverte

dans les réserves de l'ancien musée des

Beaux-Arts en 1974. On en ignore l'auteur, mais une

note du musée nous apprend que les érudits

situent son origine en Bohème, peut-être

même à Prague au début du XVIIe

siècle. Quoi qu'il en soit, la scène dégage

un érotisme certain et affiche les traits du

maniérisme, très en vogue parmi les artistes

de la cour de Rodolphe II de Habsbourg, petit-fils de

Charles Quint. Ces artistes venaient des Pays-Bas, d'Allemagne

et de Suisse.

La scène du tableau dépeint Judith avec

sa servante Abra, se préparant à rencontrer

Holopherne pour le séduire et le tuer. L'armée

du roi assyrien Nabuchodonosor assiège la ville

juive de Béthulie. Holopherne est à sa

tête. Judith, une jeune veuve, se pare de tous

ses atours pour mieux captiver Holopherne. Les deux

femmes s'introduisent dans le camp assyrien avec des

jarres de vin. Séduit par la beauté de

Judith, Holopherne se laisse enivrer pendant le repas.

Durant la nuit, Judith et Abra décapiteront leur

victime et reviendront au matin à Béthulie,

avec sa tête.

|

|

|

«L'évanouissement d'Atalide», les visages d'Atalide et de Zatime

Charles Antoine Coypel, 1750. |

|

«L'évanouissement

d'Atalide» est une fort belle

toile qui mérite de voir les visages des

jeunes femmes en gros plan. La scène est

tirée de la tragédie de Racine,

Bajazet. Bajazet et Atalide s'aiment secrètement,

mais Roxane, la sultane, a des vues sur Bajazet.

On peut dire que la pièce se résume

à la question que se pose Roxane : Atalide

aime-t-elle Bajazet? Roxane a reçu une

lettre du sultan Amurat lui demandant de mettre

à mort Bajazet. Ce qu'elle n'hésitera

pas à faire par jalousie envers Atalide.

Voyant Atalide s'évanouir, la sultane comprend.

Du visage féroce de Roxane jaillissent

les vers de Racine (acte IV, scène 3) :

|

Allez,

conduisez-la dans la chambre prochaine ;

Mais au moins observez ses regards,

ses discours,

Tout ce qui convaincra leurs perfides

amours. |

|

Le grand amateur de

théâtre qu'était Coypel a

conçu son tableau comme une scène

de théâtre : un rideau majestueux

et une gestuelle étudiée.

|

|

|

«L'évanouissement d'Atalide», le visage de Roxane

Charles Antoine Coypel, 1750. |

«Judith et sa servante»

Anonyme, début ou première moitié du XVIIe siècle, Prague

(?) |

|

|

TABLEAUX DE SCÈNES

HISTORIQUES

|

|

«Le Siège de Gray en février 1674»

Pierre-Denis Martin, dit Martin des Gobelins (1673-1742)

Huile sur toile, première moitié du XVIIIe siècle

Louis XIV était absent au siège de Gray. La toile n'a

d'autre but que de mettre en valeur le roi avec ses généraux. |

|

La guerre

en Franche-Comté, les sièges de Gray et de Besançon.

Ne pouvant se défaire de la concurrence économique

hollandaise et voulant se débarrasser des Provinces-Unies

qui l'empêchent de récupérer l'héritage

de son beau-père Philippe IV, Louis XIV, poussé

par Louvois, est convaincu que seule l'option militaire est

jouable. Il brise d'abord la Triple Alliance unissant l'Angleterre,

la Suède et la Hollande et s'assure la neutralité

des États allemands. En 1672, Angleterre et France

déclarent la guerre aux Provinces-Unies que l'armée

française envahit aussitôt. La campagne est un

succès. En juin, l'empereur allemand Léopold

Ier rompt sa neutralité et s'engage au côté

des Hollandais. Louis XIV réplique en envoyant Turenne

contre lui. En août 1673 se constitue la grande alliance

de la Haye contre la France, qui associe Provinces-Unies,

Espagne, Autriche et le duc de Lorraine. Pour lui résister,

Louis XIV établit, dès 1674, un front en Alsace.

Mais le roi veut mettre la main sur la Franche-Comté,

terre espagnole. Le maréchal de Luxembourg organise

les sièges de Dole et de Besançon. À

celui de Gray, contrairement à ce que montre le tableau

ci-contre, Louis XIV n'est pas présent. Après

vingt-sept jours de siège, Besançon tombe le

22 mai. Au traité de Nimègue (1678), la France

gardera définitivement la Franche-Comté. Les

Dolois sont fort mécontents de passer dans le giron

français car Louis XIV a décidé de transférer

la capitale de la Comté de Dole à Besançon.

Exit le Parlement et l'Université. Les fortifications

sont détruites. Les grandes familles partent vivre

à Besançon qui sera fortifiée par Vauban.

Source : «Louis XIV»

de François Bluche, éditions Fayard.

|

|

«Le Siège de Gray en février 1674», détail.

Pierre-Denis Martin, dit Martin des Gobelins (1673-1742). |

«Le Siège de Besançon en mai 1674»

Pierre-Denis Martin, dit Pierre des Gobelins (1673-1742)

Huile sur toile, première moitié du XVIIIe siècle. |

«L'attaque de Dole par les Prussiens le 21 janvier 1871»

Eugène Chalon (1829-1911), huile sur toile, 1889

La note du musée indique que ce tableau respecte en tout point

la vérité historique. |

Vitrines d'objets d'art

Le musée des Beaux-Arts de Dole compte très peu d'objets

de collection. |

«La Grande galerie des statues»

Anonyme d'après Giovanni Battista Pinanesi (1720-1778)

Huile sur toile, 1752. |

|

«La

Grande galerie des statues» est une interprétation

picturale d'un recueil de planches d'architecture. La

composition représentée s'appelle une

vedute : un mélange d'éléments

architecturaux réels ou imaginaires. Le vedute

était très prisé en Italie vers

le milieu du XVIIIe siècle.

|

|

|

«Saint Louis en prière»

Jean-Charles-Nicaise Perrin (1754-1831)

Huile sur toile, 1789. |

|

«Saint

Louis en prière». Dans ce tableau

inspiré de celui de Charles Le Brun, le peintre

Perrin simplifie l'arrière-plan par des nuages

et une chapelle dans la pénombre alors que Le

Brun avait inclus trois angelots sur un fond de draperies.

La représentation de saint Louis en prière

est un thème que l'on rencontre souvent dans

les églises comme toiles originales ou copies.

On y voit le roi s'incliner soit sur le crucifix, soit

sur la couronne d'épines.

Le tableau de Leduc (1831), visible à l'église

Saint-Paul-Saint-Louis

à Paris, est presque une copie de celui de Charles

Le Brun. L'église Saint-Eustache,

quant à elle, en propose un qui est anonyme et

qui doit être une copie.

|

|

|

Portrait de Charles le Téméraire

Anonyme d'après Rogier van der Weyden. |

Portrait de Jean sans Peur

Anonyme d'après Jan van Eyck

(vers 1390-1441). |

|

|

|

«Clair de lune sur la mer»

d'après Claude-Joseph Vernet. |

«Le torrent»

attribué à Jean-Louis Demarne (1744-1829)

Huile sur toile, vers 1785. |

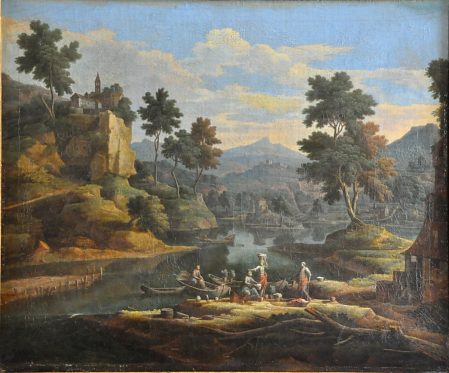

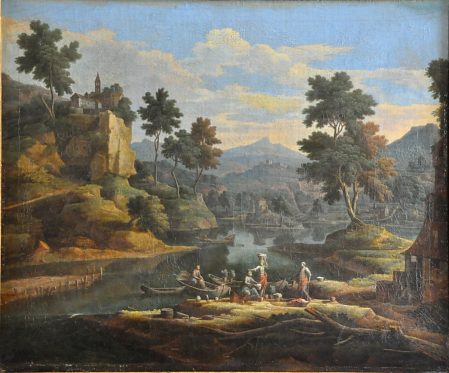

«Paysage animé»

Étienne Allegrain (1644-1736)

Huile sur toile, vers 1700-1710. |

Vue du premier étage du musée de Dole. |

|

«Paysage avec ruines»

École française

Huile sur toile, milieu du XVIIIe siècle. |

«Le Concert champêtre»

Frans Wouters (1612 ou 1614-1659)

Huile sur toile, 1754. |

«Paysage animé»

Étienne Allegrain (1644-1736)

Huile sur toile, vers 1700-1710. |

«Ruines imaginaires»

Attribué à Jean-Denis Attiret (1702-1768)

Huile sur toile. |

|

|

«Portrait de jeune femme accompagnée d'une vieille femme»

Huile sur toile, milieu du XVIIIe siècle.

Copie d'un original de Jean Raoux conservé

au musée des Beaux-Arts de Marseille.

«««---

À GAUCHE

«Portrait de femme et enfant»

École de Fontainebleau, Huile sur bois, XVIe siècle. |

|

«Portrait de madame de Sillery et de son fils»

Attribué à Pierre Mignard (1612-1695)

Huile sur toile, vers 1670-1675.

L'attribution à Pierre Mignard est toujours sujette à

caution

au sein des spécialistes du portrait sous Louis XIV. |

«Portrait de jeune femme accompagnée d'une vieille femme», détail.

Huile sur toile, milieu du XVIIIe siècle. |

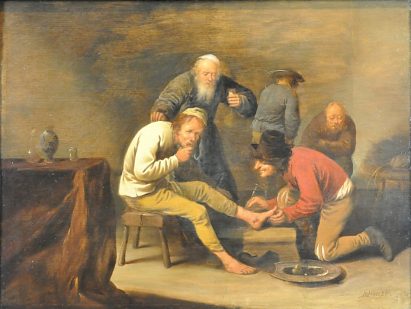

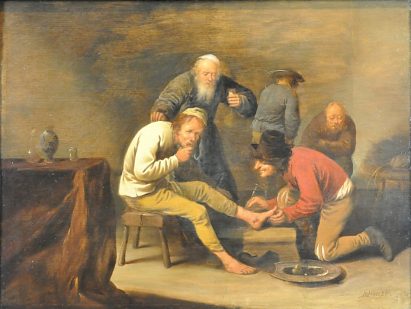

«Le chirurgien du village»

Pieter Jansz Quast (1606-1647)

Huile sur bois, vers 1635-1640. |

«Le roi boit» (scène de cabaret à la mode flamande)

François Dorbay, actif au XVIIIe siècle

Huile sur toile, 1749. |

|

|

SOUS-SOL : ARCHÉOLOGIE

ET SCULPTURE MÉDIÊVALE

|

|

La grande salle médiévale au sous-sol du musée. |

Saint Pierre, École française

Pierre, XVIIe siècle. |

|

|

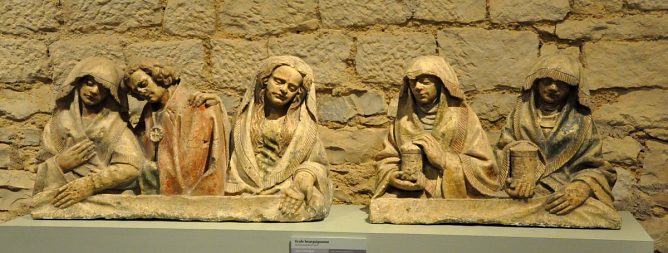

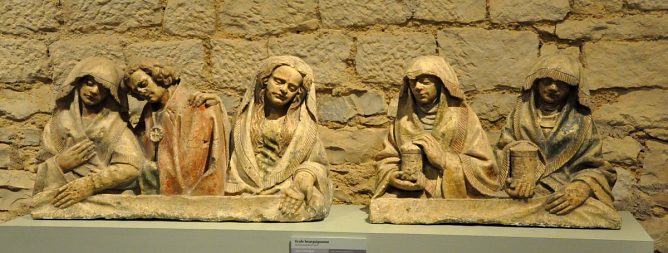

«Mise au tombeau»

École bourguignonne, seconde moitié du XVe siècle. |

«Piéta, Vierge aux lapins»

Atelier dolois, Pierre XVe siècle.

«««---

Saint Vincent

École française

Pierre polychrome, fin du XVIe siècle. |

|

Saint Antoine

École bourguignonne

Pierre polychrome, 2e moitié du XVe siècle. |

Pallas

attribuée à Claude Arnoux, dit Lulier

(vers 1510-1580) |

|

Cheminée Renaissance

Marbre polychrome, 1565

Cette très belle cheminée vient de la maison d'un

professeur de médecine de Besançon.

Les huit bas-reliefs en albâtre illustrent des personnages

de l'Ancien Testament et les quatre évangélistes. |

«La Mise au tombeau», atelier dolois

Bois polychrome, XVIe siècle. |

La grande salle médiévale au sous-sol du musée. |

|

La salle de la préhistoire au sous-sol. |

Buste de déesse romaine au diadème.

Pièce trouvée dans le Jura en 1718. |

Coupe étrusque à figures rouges

Atelier de Caere-Cerveteri

Seconde moitié du IVe siècle avant J.-C. |

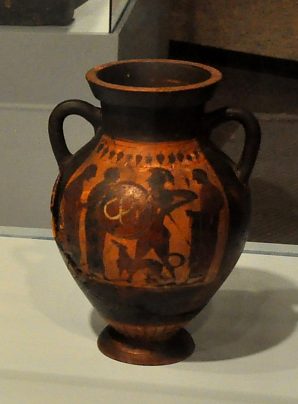

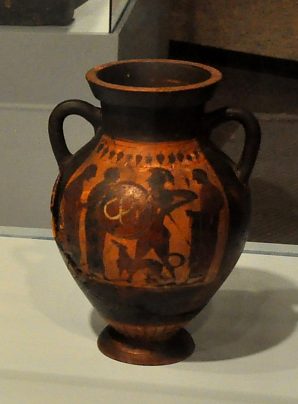

Amphore attique «à tableaux» à figures noires

Seconde moitié du IVe siècle avant J.-C. |

|

Documentation : panneaux affichés à

côté de chaque œuvre et dépliant sur le musée. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|