|

||||||

|

||||||

| PATRIMOINE Châteaux, palais, Eglises, monuments |

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

| Contact |

||||||

|

Page créée

en 2011

|

||||||

|

Le musée Magnin est un petit

bijou parmi les musées de Dijon. Installé dans l'hôtel

Lantin, un hôtel particulier acquis par la famille Magnin

en 1829, il se compose de deux niveaux : un rez-de-chaussée

consacré aux collections italiennes, flamandes et hollandaises

; un étage consacré aux collections françaises.

Comme dans tous les hôtels particuliers, le musée est

une suite de petites pièces - très bien mises en valeur

- riches de tableaux, sculptures, faïences et mobilier des

XVIIIe et XIXe siècles. |

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

«Portrait de fillette en Diane chasseresse» École française ou hollandaise, 2e moitié du XVIIe siècle |

Salon d'Hercule C'est le premier salon qui accueille visiteur au rez-de-chaussée. Il doit son nom au relief qui surmonte la cheminée. |

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

Salon d'Hercule Statuette en terre cuite «Les Quatre parties du Monde» L'EUROPE |

|

||||||||||||||||||||||

Salon d'Hercule Tableau «Paysage d'hiver avec trappe à oiseaux» Atelier de Pieter Brueghel le Jeune (1564/65 - 1637/38) |

|||||||||||||||||||||||

Petite salle de tableaux au rez-de-chaussée présentant des œuvres flamandes et hollandaises des XVIIe et XVIIIe siècles |

«Le Festin des dieux» de Jan van Bijlert (1598-1671) |

||||||||||||||||||||||

|

Bibliothèque Œuvres flamandes et hollandaises des XVIIe et XVIIIe siècles Au mur, au centre, «Vue du Belvédère du Vatican» de Jan Frans van Bloemen (1662-1749) «««--- À GAUCHE, Grande salle italienne Tableau «Le Repos de la Sainte Famille» de Benedetto Zalone (vers 1595-vers 1649), école émilienne Cette toile, de petite dimension, trahit un toucher de pinceau tellement travaillé qu'elle rappelle les œuvres de van Miéris. |

||||||||||||||||||||||

|

Salle zénithale |

||||||||||||||||||||||

Salle zénithale Tableau «Suzanne et les vieillards» d'Alessandro Allori - détail - Le peintre a raffiné à l'extrême les détails de la coiffure de Suzanne en y incluant des fleurs et des perles. Il faut y voir l'influence de l'école flamande. |

|||||||||||||||||||||||

Grande salle italienne |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

Grande Salle italienne Sculpture «La Bienheureuse Ludovica Albertoni» d'après Gianlorenzo Bernini (1598-1680) À DROITE ---»»» Tableau «Suzanne et les vieillards» de Giovanni Antonio Pellegrini (1675-1741) |

|

||||||||||||||||||||||

Grande salle italienne «Lucrèce se suicidant sous les yeux de son père Lucretius et de son mari Tarquinius Collatinus» attribué à Sebastiano Ricci (1659-1734). École vénitienne |

Salle zénithale Tableau «Diane découvrant la grossesse de Callisto» de Pietro Paolo Bonzi. École bolognaise - Partie centrale de la toile - Les corps dénudés rappellent le mode antique. |

||||||||||||||||||||||

Grande Salle italienne Tableau «Piéta» de Giovanni Stefano Danedi, dit Montaldo (1612-1690). École milanaise L'une des toiles les plus expressives du musée Magnin |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

L'escalier (partie haute) et son décor en stuc |

Le «Salon du XVIIe siècle» avec ses tableaux de peintres français Le premier étage du musée Magnin est entièrement consacré aux œuvres françaises. |

||||||||||||||||||||||

Salle de la fin du XVII et du XVIIIe siècles français Tableau «La fille aînée de l'artiste peignant son frère» de Claude Lefèbvre (1632-1675) |

Salon du XVIIe siècle Tableau «Moïse sauvé des eaux» de Jean-Jacques Lagrenne, dit le Jeune (1739-1821) |

||||||||||||||||||||||

Un salon du premier étage À DROITE ---»»» Salle des XVIIe et XVIIIe siècles français Tableau «La fille aînée de l'artiste peignant son frère», détail |

|

||||||||||||||||||||||

La chambre à coucher avec le secrétaire «à double pente» (parce qu'il possède deux abattants) Ce secrétaire est dû à Bon Durand (XVIIIe siècle) Tout le mobilier de cette pièce est du XVIIIe siècle. |

Salon du XVIIe siècle Tableau «Diane découvrant la grossesse de Callisto» d'Eustache Le Sueur (1616-1655) |

||||||||||||||||||||||

Salon Magnin Bronze «L'Allegro» de Jean-Louis Grégoire (1840-1890) |

Le salon de famille C'est l'une des plus belles pièces du premier étage. Il présente un décor Napoléon III avec une toile de coton fin (appelée percale) au mur et une garniture en brocatelle bleue recouvrant chaises, fauteuils et méridiennes. |

||||||||||||||||||||||

Le salon Magnin On découvre sur le mur de droite le «Portrait de Maurice Magnin», peint en 1930 par Jean-Gabriel Goulinat |

Salle de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècles français Tableau d'un visage de femme |

||||||||||||||||||||||

|

Un salon du premier étage «««--- À GAUCHE Salon de famille, Pendule et miroir sur le tissu mural en coton (percale) |

||||||||||||||||||||||

Salle de la fin du XVII et du XVIIIe siècles français Tableau «Le Repos de la Sainte famille» attribué à Jean-Baptiste Corneille (1649-1695) |

Salon du XVIIe siècle Tableau «L'Assomption de la Vierge, modello pour la coupole de l'église de l'Assomption à Paris» par Charles de La Fosse (1636-1716). Cliquez sur l'image pour afficher «L'Assomption» de la coupole. |

||||||||||||||||||||||

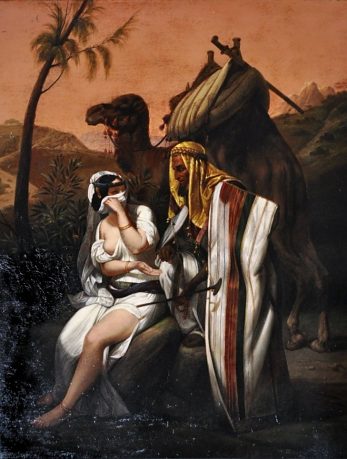

Le salon rouge Il contient des œuvres françaises du XIXe siècle. À DROITE ---»»» Salon rouge Tableau «Thamar et Juda» d'après Horace Vernet (1789-1863) |

|

||||||||||||||||||||||

|

Salon Magnin Tableau «Bateaux au clair de lune» d'Eugène Isabey (1803-1885) Une marine toute en «atmosphères» d'Eugène Isabey que l'on connaît mieux pour ses tableaux décrivant des batailles navales «««--- À GAUCHE Galerie Perret Tableau «La Charité romaine» de François Xavier Fabre (1766-1837) Cette toile datée de 1798 illustre une scène de piété filiale qui se passe dans le dépouillement d'un cachot : une jeune femme allaite en secret son père qui a été condamné à mourir de faim en prison. |

||||||||||||||||||||||

|

Documentation : «Musée Magnin, petit guide français 37» édité par la R.M.N. + panneaux affichés dans le musée |

|||||||||||||||||||||||