|

|

|

|

Une seigneurie existait à Bièvres

au XIIe siècle. Le château possédait une chapelle,

centre d'une paroisse. Au cours de ce même siècle,

Louis VI réunit la paroisse au domaine royal. En 1377, la

seigneurie est vendue à Pierre de Chevreuse, conseiller financier

de Charles V. C'est probablement à cette époque qu'une

nouvelle église a été construite à côté

de la précédente et réutilisant son clocher,

la population étant évaluée à cinq cents

habitants.

Cette église du XIVe siècle sort très dégradée

de la guerre de Cent Ans. Comme dans les villages voisins, le nombre

de feux (familles) a énormément chuté : d'une

centaine au début de la guerre, il est réduit à

trois en 1459.

Toutefois, dès la fin du XVe siècle, selon les rapports

d'inspection de l'époque, l'église semble pour l'essentiel

réparée, voire agrandie, relate Michèle Brossard

dans la brochure sur l'église éditée par les

Archives Vivantes. Toiture et charpente sont refaites vers 1507-1509.

Le clocher est surhaussé. Le financement des travaux vient

très probablement de la famille de Chevreuse, toujours propriétaire

de la seigneurie. Après vente et héritage, Charles

de Dormans devient le nouveau seigneur de Bièvres et, pour

ce fief, prête hommage au roi François Ier en 1542.

Bièvres changera encore de seigneur en 1689 et 1712. La Révolution

confisquera tout.

Notons que la brochure de l'Inventaire Général sur

le canton de Bièvres mentionne que l'église Saint-Martin

a été relevée de ses ruines en 1570 après

un incendie. C'est sans doute pourquoi elle est en général

présentée comme un édifice du XVIe siècle.

Lors de ses recherches dans les archives, Michèle Brossard

n'a trouvé aucune trace de ces faits.

À la Révolution, l'église resta propriété

de la commune et servit de lieu d'assemblée. Mais le culte

fut maintenu jusqu'à la Terreur de 1793, le curé ayant

prêté serment à la Constitution. En 1795, ce

dernier reprit possession de son église.

Pendant l'occupation prussienne, l'édifice est fermé

au culte, puis sert d'écurie à quinze mille Saxons

arrivés à Bièvres. «Les aumoniers catholiques

bavarois, écrit Michèle Brossard, faisaient les offices

sur un autel portatif devant la croix de pierre sur la place de

l'église.»

À la fin du XIXe siècle, des legs et de nombreux dons

permettent la restauration de l'édifice avec l'installation

de vitraux et

de tableaux. Une chapelle

de la Vierge et une sacristie (depuis démolie) sont ajoutées

vers 1875. Façade et porche sont également refaits.

Enfin, en 1965, à la suite du Concile Vatican II, le curé

en fonction dépouille l'église d'une bonne partie

de ses ornements, ce qui aboutit à l'édifice actuel.

La dédicace de l'église semble poser question. Les

archives montrent qu'elle est dédiée à saint

Martin depuis le XVe siècle. Mais une plaque dans le chœur

indique qu'elle a été dédiée le 2 juillet

1536 «sous les vocables des saints martyrs Laurent et Priest».

De sorte que l'église a en fait trois saints patrons, chacun

figuré dans un vitrail.

|

|

L'église Saint-Martin de Bièvres vue depuis l'entrée.

Les ornementations de la charpente

constituent une curiosité rare en Ile-de-France. |

| ASPECT EXTÉRIEUR

DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN |

|

La façade de l'église est une reconstruction du XIXe siècle.

Le clocher, dont la partie basse remonte au XIIe sècle ou au

début du XIIIe,

est indépendant de l'église bâtie au XIVe siècle. |

Cloche sur le toit. |

|

Architecture

extérieure.

Le clocher est indépendant de l'église.

Sa partie basse remonte au XIIe siècle ou au

début du XIIIe. L'édifice, probablement

construit au XIVe, présente une façade

restaurée vers la fin du XIXe.

Avec elle, un nouveau porche, plus simple que le précédent

qui datait du XVIe, a été bâti selon

la mode Renaissance. Sur la façade, le trio de

fenêtres, qui abrite des vitraux en grisaille,

est surmonté d'un étonnant remplage gothique

percé d'une horloge.

Cette horloge, installée en 1859, remplace la

précédente qui était située

sur le clocher. (L'irrégularité de la

pierre sous la double fenêtre au nord, trahit

son ancienne présence.) ---»» suite

ci-contre.

|

|

|

Le côté nord de l'église.

Le beffroi à cloches a été bâti en

1755. |

|

---»»

À propos de la nouvelle horloge,

Michèle Brossard souligne avec humour un extrait

d'une délibération du Conseil municipal

en 1859 : elle «sera placée sur la face

de l'église au-dessus du portail et ne permettra

plus aux ouvriers de confondre les heures de travail

et de repos» !

L'église possède quatre cloches : trois

dans le clocher ; la quatrième, sur le toit de

l'église, est reliée au mécanisme

de l'horloge. L'installer dans le clocher n'était

pas possible car ce dernier est trop éloigné

de la façade.

Source : Église

Saint-Martin de Bièvres de Michèle

Brossard (collection Archives Vivantes).

|

|

|

| LA NEF DE L'ÉGLISE

SAINT-MARTIN |

|

La nef de l'église Saint-Martin et son élévation sud.

Jusqu'à 1965 et le dépouillement de l'église

après Vatican II, des colonnettes fasciculées encadraient

les bords verticaux des niches, qu'elles reçoivent des vitraux

ou des statues. |

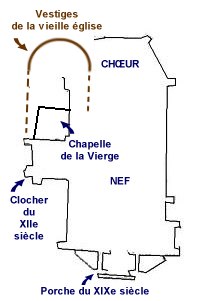

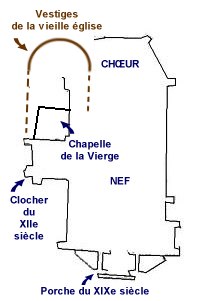

Plan de l'église Saint-Martin. |

|

Architecture

intérieure.

L'église est un vaisseau simple,

d'une seule nef, sans bas-côté ni transept.

Sur le côté nord, la chapelle

de la Vierge a été bâtie vers

1875. Le clocher, qui vient de la construction de l'édifice

du XIIe siècle, est totalement indépendant

du reste.

|

|

|

Le baptistère et sa cuve

en marbre rouge du XVIIIe siècle. |

«Le Baptême du Christ» (posé en 1939).

Vitrail du peintre verrier versaillais Henri Ripeau.

|

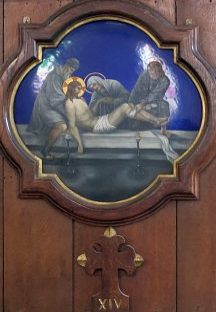

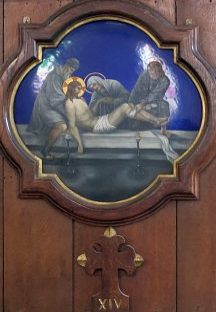

Chemin de croix, station XIV :

Jésus est mis au tombeau. |

|

Le

Chemin de croix.

Il date de la fin du XIXe siècle.

Les dessins sont peints en camaïeu de grisaille

et de sanguine sur des plaques d'émail bleu.

Cette production sulpicienne permettait aux petites

paroisses d'acquérir un Chemin de croix pour

un prix modique.

|

|

|

Une statue de Jeanne d'Arc surmonte la plaque

en mémoire des soldats morts pour la France.

La statue a été offerte à l'église

par les paroissiens en 1914. |

«La Bénédiction de sainte Geneviève par saint Germain»

Tableau de Louise Desnos, 1842.

Ce tableau était initialement à l'église

Saint-Sulpice

à Paris. |

|

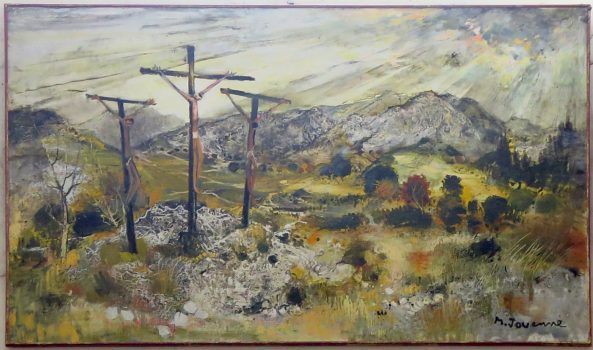

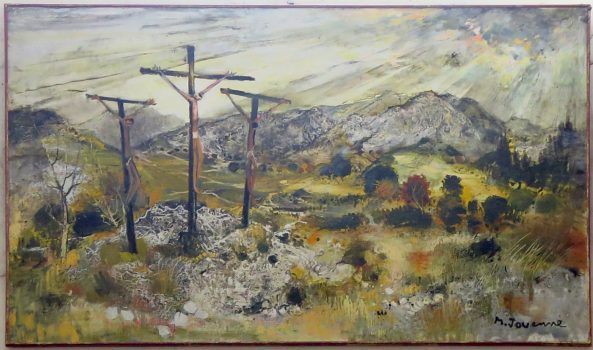

Tableau sur la tribune ouest : «Le Golgotha» par

Michel Jouenne (XXe siècle). |

Une sainte tenant la palme du martyre. |

Saint Fiacre. |

|

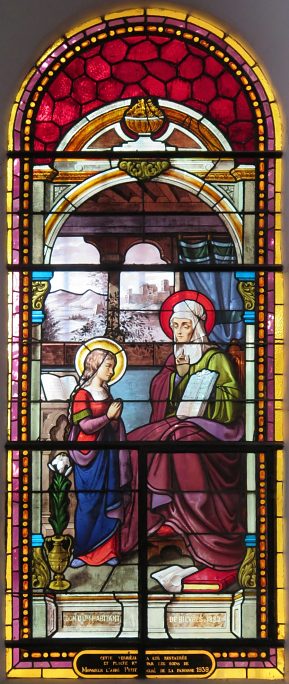

Les

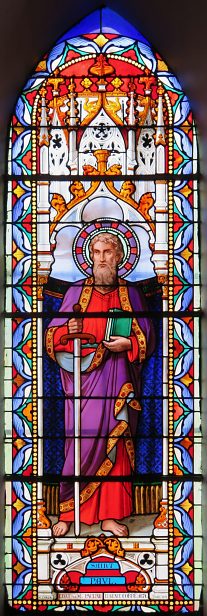

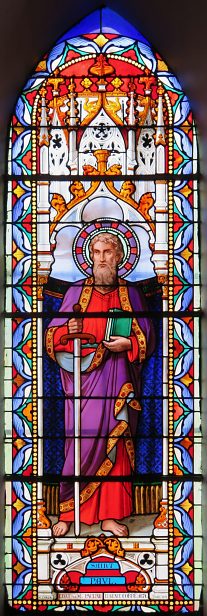

vitraux de l'église Saint-Martin.

On ne connaît pas la teneur

des vitraux d'avant le XIXe siècle. Toujours

est-il que la guerre de 1870 et l'occupation prussienne

semblent leur avoir été fatales.

Une première donation intervient dès

1871. Elle aboutit à la pose de quatre

vitraux en 1879, dont les saint Paul et saint

Laurent réalisés par l'atelier parisien

d'Henri Chabin.

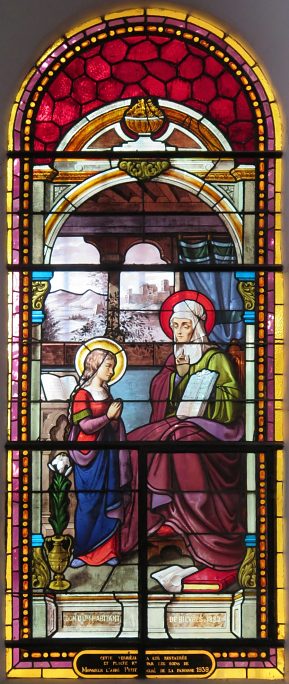

En 1882, une nouvelle donation conduit à

la création du vitrail illustrant l'Éducation

de la Vierge sur le côté nord.

En 1887, grâce à un legs, le chœur,

à son tour, s'enrichit de trois verrières

dont l'atelier n'est pas connu : la

Sainte-Trinité, saint

Martin et saint

Priest qui sont les deux saints rattachés

à l'église. Une saynète

orne le bas de chacun de ces deux derniers vitraux.

Enfin, le peintre verrier Henri Ripeau

a réalisé, vers 1900 selon le Patrimoine

des Communes de l'Essonne, le vitrail du Baptême

du Christ. Selon Michèle Brossard,

ce vitrail a été posé en

1939 dans le baptistère.

|

|

|

Saint Paul.

Vitrail d'Henri Chabin, Paris, 1879. |

|

L'élévation nord de la nef reçoit l'ancien banc d'œuvre

en bois sculpté du XVIIIe siècle.

Le banc d'œuvre cache l'accès au clocher.

À droite du banc d'œuvre : la chapelle de la Vierge (aussi

dépouillée que la nef).

|

Chapelle de la Vierge ---»»»

Cette chapelle a été construite vers 1875.

Avant la restauration de 1871, son autel était celui

du chœur.

|

|

|

Vitrail contemporain de l'Annonciation

dans la chapelle de la Vierge.

Atelier inconnu.

Ce vitrail a été acquis en 2019. |

|

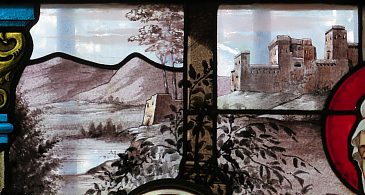

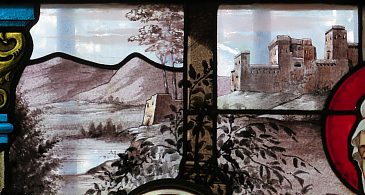

Le vitrail de l'Éducation de la

Vierge

(années 1880) contient, en arrière-plan,

un beau paysage en camaïeu de gris. ---»»»

|

|

|

Statue de la Vierge à l'Enfant, détail.

Chapelle de la Vierge.

La paroisse ne possède aucune information sur ce groupe

sculpté. |

|

|

L'Éducation de la Vierge.

Vitrail d'un atelier inconnu.

Ce vitrail a été offert par un paroissien anonyme en

1882. |

|

|

Charpente : poutres 2 à 5.

La poutre 5 ouvre sur le chœur.

Au centre de la poutre 3, deux blasons (surmontés du blason

du Chrisme) portent une croix pattée rouge et une croix pattée

bleue.

Ce serait le blason dédoublé de la communauté

de religieux appelés Mathurins (dévoués à

la libération des captifs). |

|

|

Poutre 2 : tête mi-homme, mi-animal.

Dans les parties centrales des entraits, c'est le seul élément

décoratif sculpté dans la masse. |

Poutre 1 : écussons PFS (Pater, Filius, Spiritus) |

|

La

voûte et la charpente (2/2).

---»» Ces blasons seraient ceux

des différents seigneurs de Bièvres depuis

la Renaissance. Il s'agit donc d'héraldique.

Viennent s'y ajouter trois symboles religieux : IHS

(Iesus Hominum Salvator) ; PFS (Pater, Filius,

Spiritus) et Alpha-Omega. Michèle Brossard

confie que, à l'heure actuelle, l'identification

de ces blasons n'est pas achevée.

Les photos de cette page donnent une bonne idée

de cette ornementation (blasons et engoulants).

Source : Église

Saint-Martin de Bièvres, brochure réalisée

par les Archives Vivantes, rédaction de Michèle

Brossard.

Le puristes pourraient faire remarquer que les sculptures

aux extrémités des entraits (ours, loup,

sanglier) ne sont pas de vrais engoulants. Selon la

définition, la bête imaginaire ou réelle

doit saisir la poutre dans sa gueule, ce qui n'est pas

le cas ici. L'église Saint-Germain

à Rennes

et l'église Notre-Dame

du Roncier à Josselin

en donnent des exemples. Voir la photo plus bas d'un

engoulant de l'église Notre-Dame

du Roncier.

|

|

Poutre 4 : écussons IHS (Iesus Hominum Salvator). |

Poutre 4 : Alpha et Omega. |

Poutre 5 : écussons SP et SM (saint

Martin et saint Priest).

Sur la face tournée vers le sol : à gauche,

l'écusson de Charles de Dormans et,

à droite, celui de son épouse Jeanne de

Marseille.

Ils prêtèrent hommage au roi en 1542 en tant

que seigneur et dame de Bièvres. |

|

|

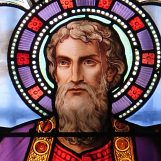

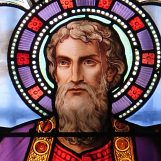

Vitrail de saint Paul, détail.

Atelier Henri Chabin, 1879.

|

Saint Laurent.

Vitrail d'Henri Chabin, Paris, 1879. |

|

|

| LE CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN À BIÈVRES |

|

Le chœur de l'église Saint-Martin est très dépouillé

depuis les directives de Vatican II en 1965.

Au sol, devant le chœur, se trouvent des pierres tombales dont

les inscriptions sont illisibles.

La plaque de la dédicace de l'église aux saints martyrs

Laurent et Priest se trouve à gauche, sous

le vitrail de saint Martin. |

|

Le

chœur.

Le chœur de l'église est particulièrement

dépouillé, mais il ne l'a pas toujours

été. Dans la brochure sur l'église

éditée par les Archives Vivantes,

Michèle Brossard nous apprend que ce dépouillement,

intervenu en 1965, est le résultat des directives

du Concile Vatican II appliquées par le curé

de l'époque, l'abbé Jacques May.

Qu'y avait-il auparavant ? D'anciennes cartes postales

le montrent. Une série de seize sculptures sous

niches néogothiques, réunies par groupes

de quatre, bordait l'abside. On y voyait quatorze saints

auxiliateurs auxquels avaient été ajoutées

les statues des saints Benoît et Jean de Matha

«à cause des Bénédictines

du Val Profond et des Mathurins», lit-on dans

un rapport de l'époque cité par Michèle

Brossard.

Une grille en fer forgé, qui servait de table

de communion, a également disparu. Il n'en subsiste

plus que les extrémités. Même chose

pour les stalles de bois le long de l'abside. Il ne

reste que des panneaux au-delà de la grille de

communion. L'ambon d'avant 1965, quant à lui,

était orné d'une tapisserie. Et un autel

de pierre avec soubassement sculpté et retable,

datant des années 1880, se dressait au milieu

du sanctuaire. L'abbé May le remplaça

par un entourage en verre.

De l'avis général, confie Michèle

Brossard, l'aspect artistique de ce chœur était

d'un grand effet.

On peut regretter que le curé de l'époque

ait fait table rase d'un ensemble qui, au vu des cartes

postales anciennes conservées, dégageait

une beauté certaine. Nul doute que cette atmosphère

créait une envie de réflexion et de prière.

La beauté est une composante essentielle de l'aspect

artistique du catholicisme et du décor de toute

église. Voir le développement proposé

sur ce thème à propos du chœur de

l'église

Saint-Germain à Rennes.

|

|

|

|

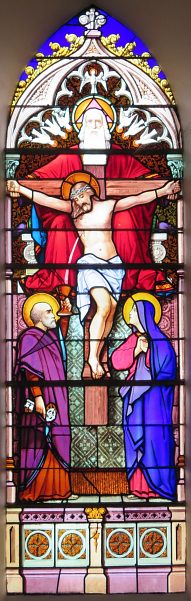

Saint Martin, 1887.

Vitrail du chœur.

Atelier inconnu. |

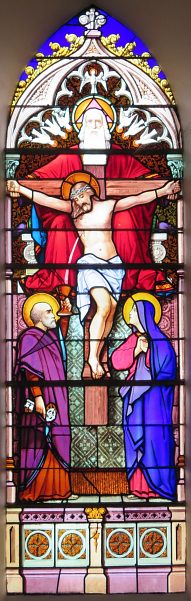

La Sainte Trinité, 1887.

Saint Pierre accompagne la Vierge

au pied de la croix.

Vitrail du chœur. Atelier inconnu. |

Saint Priest, 1887.

Vitrail du chœur.

Atelier inconnu. |

|

La

décollation de l'évêque Priest.

Ce saint, aussi appelé Prix, Pregt,

Projet ou Preject n'est pas très connu. La

Légende dorée de Jacques de Voragine

ne fait pas mention de lui. La célèbre

Vie des saints de l'abbé Godescard, au

XIXe siècle, ne dit rien non plus à son

sujet.

Dans sa brochure sur l'église, Michèle

Brossard donne quelques indications extraites d'une

Vie des saints, publiée au XIXe siècle,

dont elle ne donne malheureusement pas l'auteur.

Saint Priest est né en Auverge au VIIe siècle,

au cœur de l'époque mérovingienne.

Avant la naissance de l'enfant, sa mère eut une

vision de sa sainteté future. «D'une piété

exemplaire, rapporte Michèle Brossard, il tenta

de ramener la vertu partout où il exerça

son ministère.» Priest devint évêque

d'Auvergne (Clermont ?) contre son gré. Tout

comme Martin qui devint évêque de Tours

en 371, lui aussi contre son gré.

À une époque où les rapports entre

l'Église et les Grands du royaume étaient

très conflictuels, Priest «se heurta aux

seigneurs temporels qui le firent massacrer le 25 janvier

670», écrit Michèle Brossard. Rappelons

que les mérovingiens sont des Francs et que la

violence était pratique courante dans leurs mœurs.

Dans le vitrail ci-dessous, le peintre verrier a dessiné

des seigneurs mérovingiens vêtus d'une

tunique conforme à la représentation historique.

|

|

|

«««--- Christ

en croix dans le chœur.

Aucune documentation n'existe sur cette sculpture qui

paraît ancienne.

|

|

|

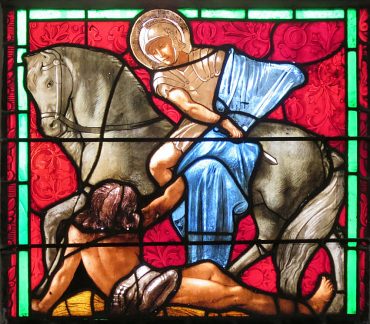

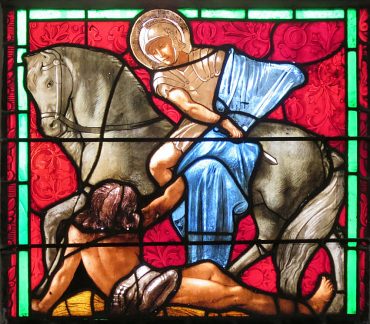

La Charité de saint Martin.

Partie basse d'un vitrail du chœur créé vers

1887.

Martin est vêtu d'une tunique romaine conforme à

sa fonction. |

|

Saint

Martin partageant son manteau.

Ce vitrail de 1887, dont l'atelier est inconnu,

montre un saint Martin dans un habit conforme à

sa fonction d'officier romain.

Le vêtement du saint n'a pas toujours suivi cette

règle logique qui date, en fait, du XIXe siècle.

À la Renaissance, par exemple, on pouvait vêtir

Martin d'une tunique de bourgeois ou de paysan à

la mode de l'époque.

Voir le commentaire proposé à l'église

Saint-Martin

de Jouy-en-Josas.

|

|

|

La Décollation de saint Priest.

Partie basse d'un vitrail du chœur créé vers 1887. |

L'église Saint-Martin à Bièvres vue depuis le

chœur. |

Documentation : «Église Saint-Martin

de Bièvres», brochure réalisée par les

Archives Vivantes, rédaction de Michèle Brossard (sans

date de parution)

+ «Le Patrimoine des Communes de l'Essonne», Flohic Éditions,

2001

+ «Canton de Bièvres, Essonne», collection Images

du Patrimoine. Inventaire Général. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|