|

|

|

|

L'église du Saint-Sépulcre

doit son existence à la première croisade. Hugues

des Payens, né à Montdidier

et l'un des fondateurs de l'ordre des Templiers, ainsi que Hugues

de France, comte de Vermandois et de Montdidier, frère du

roi Philippe Ier, étaient présents au siège

de Jérusalem en 1099. Ils revinrent dans leur ville avec

de nombreuses reliques et deux morceaux de la vraie Croix. Pour

les abriter, la cité fit construire une église consacrée

au Saint-Sépulcre. Celle-ci fut achevée en 1146. Mais

la muraille que fit ériger Philippe Auguste pour protéger

la ville laissa l'église en dehors de l'enceinte. Elle fut

dès lors détruite par la soldatesque en 1411 et rebâtie

dès 1419 à l'intérieur des remparts. En 1523,

au cours du long conflit qui opposa François Ier à

Charles Quint, les canons des Habsbourg la rasèrent. Cependant,

jugée depuis longtemps trop étroite, elle avait été

remplacée par une autre église, consacrée en

1519 : l'église actuelle.

En 1918, les Allemands tiennent Montdidier.

Lors de l'offensive alliée, le bâtiment est très

endommagé par les obus français. Sa reconstruction

ne s'achèvera qu'en 1935. Le maître verrier Jacques

Gruber (1870-1936) fut chargé de créer les vitraux.

Son fils acheva sa tâche. De style Art Déco,

ils furent posés en 1939... et endommagés en 1940

lors de la course à la mer des blindés allemands.

L'église du Saint-Sépulcre ne sera rouverte au culte

qu'en 1960. Dans les années 1970, les vitraux de Gruber seront

restaurés et réinstallés en partie. L'église

a été classée monument historique en 1920.

Le service cultuel de Montdidier se partage entre l'église

Saint-Pierre

et l'église du Saint-Sépulcre. Les photos de cette

page, prises en septembre, montrent une nef sans chaises et un chœur

vide : pendant l'été, c'est l'église Saint-Pierre

qui est utilisée pour l'office. Des tapisseries

de Bruxelles du XVIIe siècle y sont néanmoins

exposées en permanence.

|

|

La nef de l'église du Saint-Sépulcre.

En septembre (mois où a été prise la photo),

l'église du Saint-Sépulcre n'est pas utilisée

pour l'office cultuel. |

Vue extérieure de l'église depuis la rue Parmentier. |

Le chevet de l'église et ses grandes baies |

Bas-relief de la Vierge entourée des litanies (XVIe siècle)

et fonts baptismaux (bas-côté nord). |

Le bas-côté sud vu en perspective depuis l'absidiole sud. |

Chapelle latérale sur le côté nord. |

«Jean-Gabriel Perboyre», tableau anonyme

Père lazariste martyrisé en Chine au XIXe siècle

Voir le commentaire

sur sa vie à l'église Sainte-Anne d'Amiens. |

|

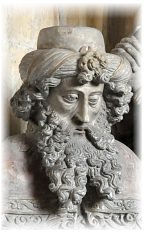

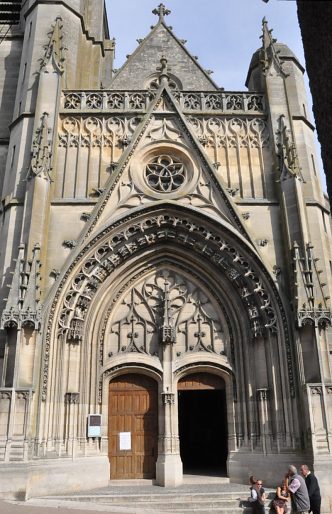

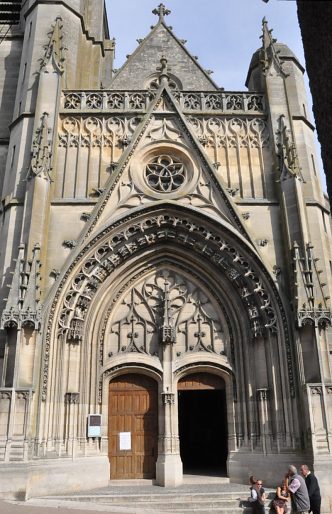

Le portail du XVe siècle possède une

belle archivolte sculptée.

Style gothique flamboyant. Le portail a été

très endommagé en 1918. |

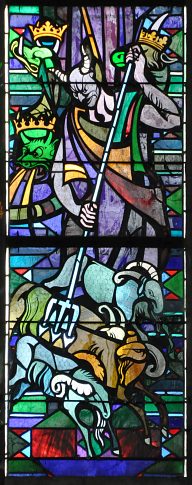

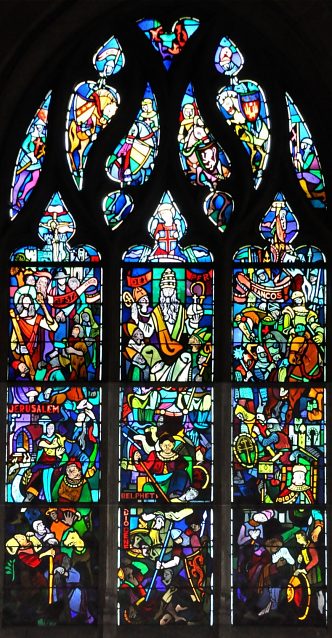

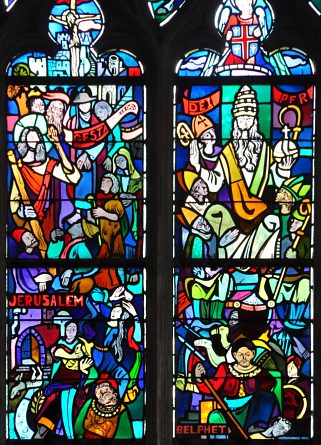

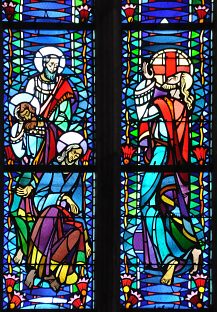

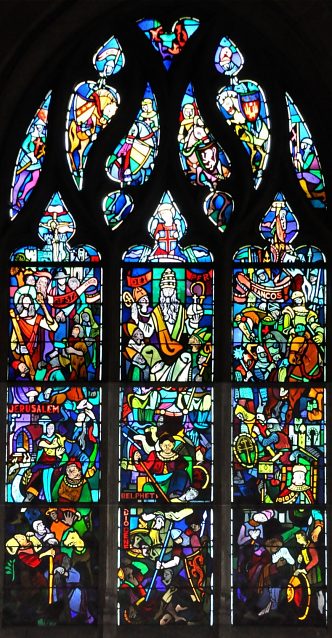

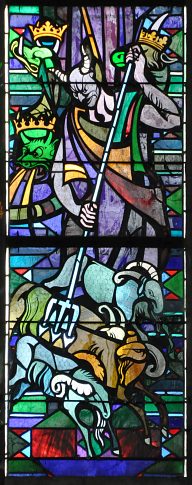

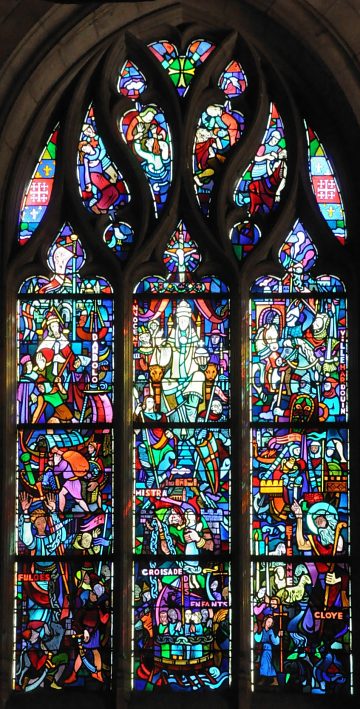

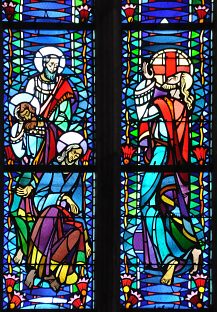

«APPEL DU PAPE URBAIN II À LA CROISADE»

Vitrail de Jacques Gruber, 1939

Comme les autres, ce vitrail possède une

iconographie complexe. |

|

|

|

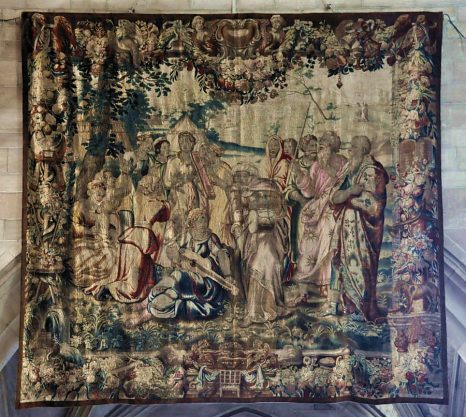

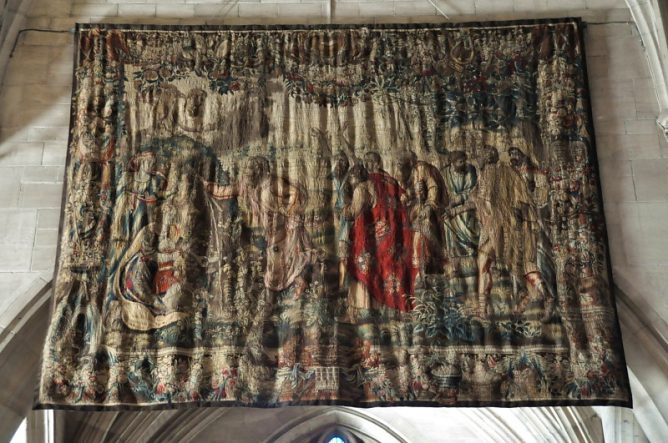

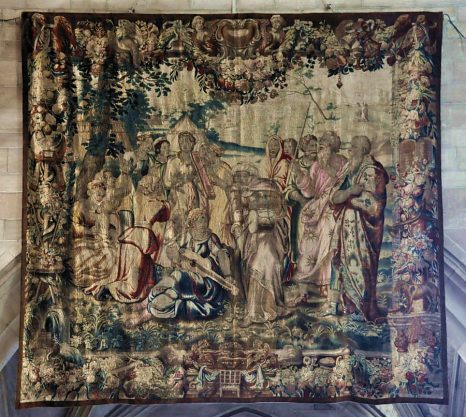

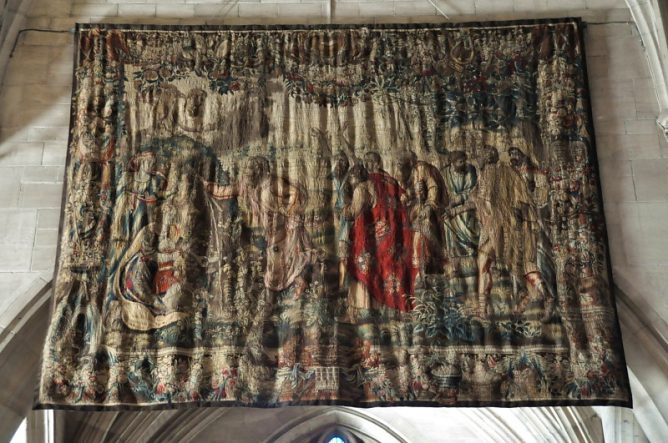

«Le Passage de la mer Rouge», tapisserie de Bruxelles,

XVIIe siècle. |

La Vierge entourée des litanies (bas-relief du XVIe siècle).

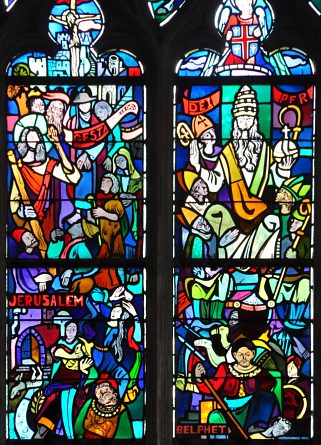

VITRAIL À DROITE ---»»»

Partie gauche : Pierre l'Ermite prêche la croisade ; en

bas,

sous le joug des Turcs, les fidèles de Jérusalem

ont peur.

Partie droite : le pape Urbain II, appelle à la croisade

le 27

|

«APPEL DU PAPE URBAIN II À LA CROISADE»,

détail.

Vitrail de Jacques Gruber, 1939 |

|

novembre 1095 ; en

bas, le turc Belphet, qui avait été battu par

Diogène, empereur de Byzance.

|

«Le Passage de la mer Rouge», Tapisserie de Bruxelles,

XVIIe siècle, détail.

Pendant un temps, ces tapisseries ont servi de tapis de sol

aux Allemands sous l'Occupation... |

|

Le bas-côté sud de la nef avec ses tapisseries du XVIIe siècle

et ses vitraux de Jacques Gruber.

Au niveau de l'architecture, on remarquera la présence, sur

chaque pilier de la nef, d'une fine colonne engagée

qui monte du sol jusqu'à la naissance de la voûte. La

nef en acquiert un aspect de fragilité et de grâce. |

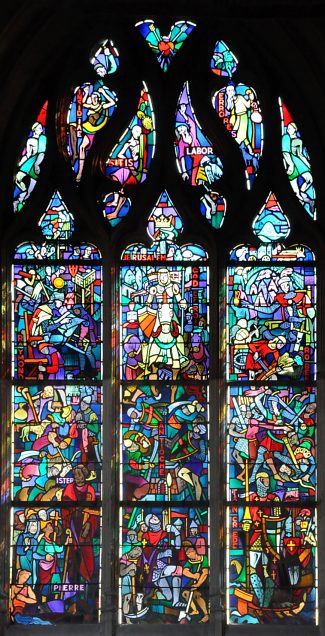

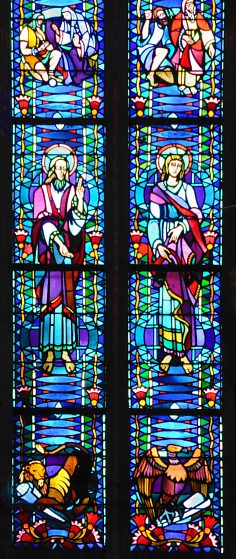

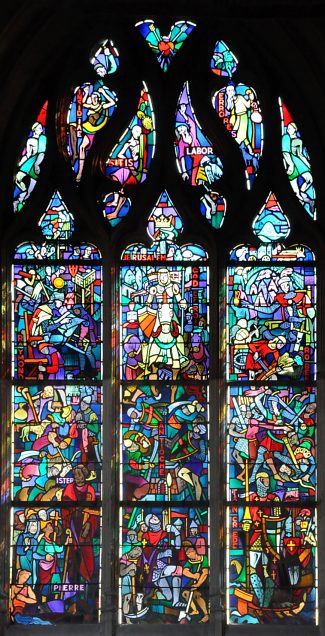

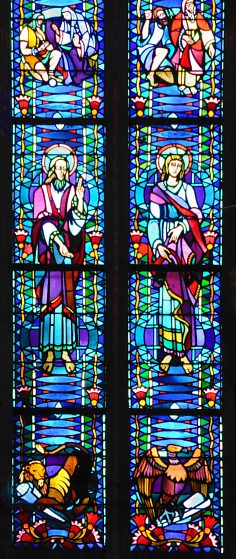

«L'APOCALYPSE»

Vitrail de Jacques Gruber, 1939

Voir le vitrail

Renaissance sur le même thème à l'église

Saint-Nizier de Troyes. |

Les Fonts baptismaux ont été sculptés en

1539. |

Culot à motif floral et animal dans une chapelle latérale

de la nef. |

«L'Adoration du veau d'or», tapisserie du

XVIIe siècle. |

«L'APOCALYPSE», détail

Jacques Gruber, 1939.

Saint Michel pèse les âmes sur la balance.

Au-dessus, un taureau ailé.

On voit que l'art de Gruber (Art Déco)

consiste en un graphisme très stylisé

sans grisaille ni modelé. |

Culot à motif floral avec escargot dans la nef. |

|

|

«L'APOCALYPSE», détail (Jacques Guber, 1939)

|

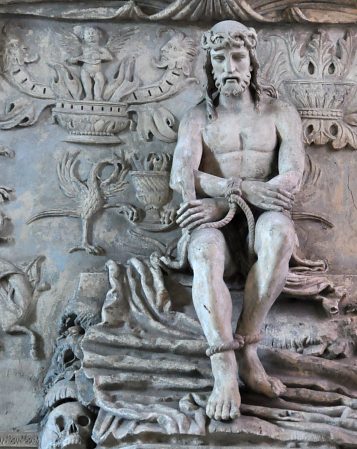

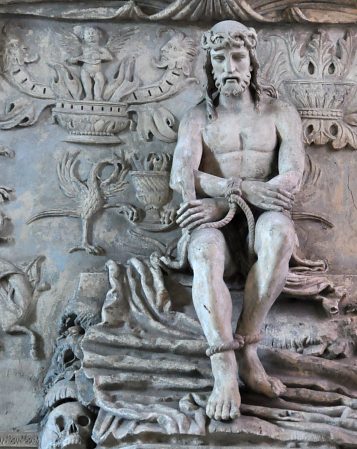

Mise au tombeau, XVIe siècle

surmonté d'un «Christ de pitié», XVIe siècle.

Absidiole sud |

«L'APOCALYPSE», détail

Jacques Guber, 1939.

Satan pique les mauvaises âmes

avec sa fourche. |

|

«L'Apocalypse»

: au centre, la femme représente l'Église,

épouse du Christ ; au-dessous d'elle, saint Jean. Partie

gauche : Babylone la Grande (où les Juifs furent

emmenés en captivité) porte une bannière

et une coupe dont elle se sert pour enivrer les hommes et

les éloigner de l'Église ; à ses pieds,

un ange accueille les bonnes âmes. Partie droite du

vitrail : Babylone, châtiée, représente

l'église apostate ; au-dessous, Satan (le démon

cornu) fait un sort aux méchants et le dragon vert

qui crache de l'eau.

|

|

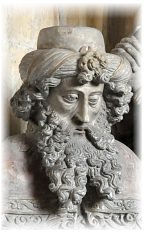

Joseph d'Arimathie

dans la Mise au tombeau du XVIe siècle. |

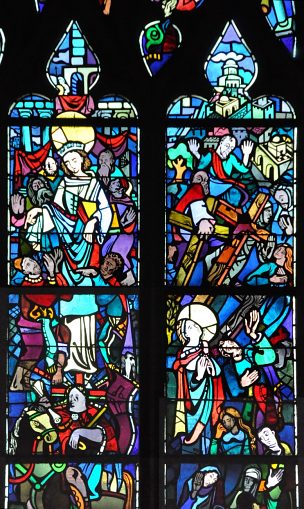

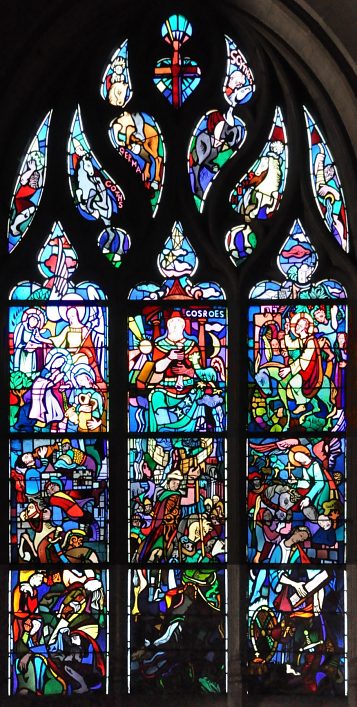

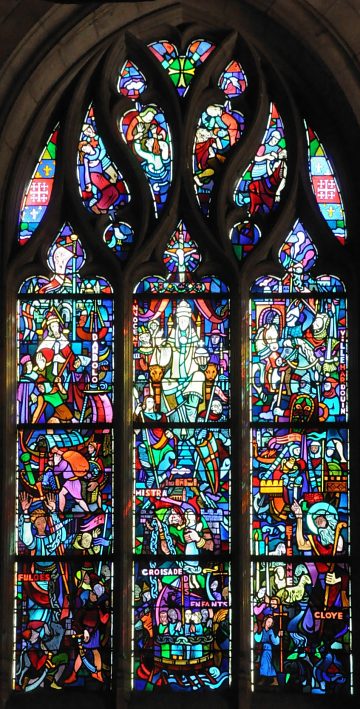

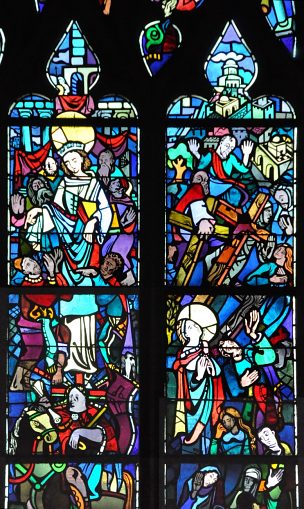

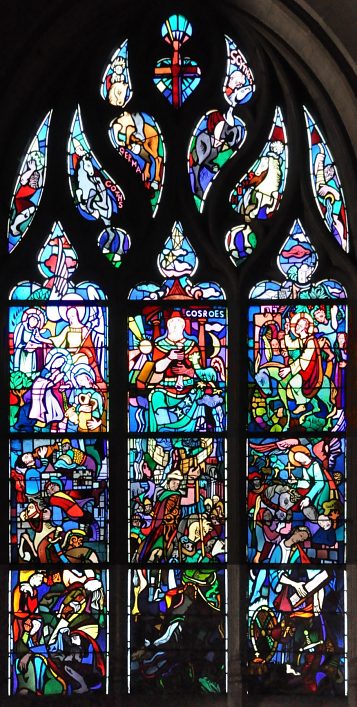

«LA PREMIÈRE CROISADE»

Vitrail de Jacques Gruber, 1939. |

|

Rappelons que les croisades

devaient autant à la volonté des chrétiens

occidentaux de reprendre Jérusalem (où

les pèlerinages avaient été interdits

par les Turcs depuis leur conquête de la ville

en 1076) qu'au conflit larvé entre Rome et Byzance.

La première croisade fut d'abord une vague «populaire».

Elle sera massacrée par les Turcs à Kibitos.

---»»

|

|

|

|

| |

Godefroy de Bouillon, chef de l'armée du Nord

«LA PREMIÈRE CROISADE», Gruber, 1939. |

«L'INVENTION DE LA SAINTE CROIX», détail

À gauche, sainte Hélène multiplie ses bienfaits.

À droite, la Sainte Croix fait ressusciter un mort sous

les

yeux d'Hélène représentée en action

de grâce. |

|

Les vitraux de «l'Invention

de la Sainte Croix»

et de «l'exaltation de

la Vraie Croix» racontent la découverte

légendaire de la croix du Christ et son devenir.

L'initiative partit de sainte Hélène qui

vint à Jérusalem en 327. Le Golgotha avait

été transformé en lieux de culte

pour Jupiter et Vénus. Hélène débarrassa

l'endroit du paganisme et fit creuser la terre. On découvrit

trois croix avec, pour l'une, les clous qui avaient

percé le corps de Jésus et le petit panneau

que Pilate avait fait placer au-dessus de sa tête.

Elle fut coupée en trois parties : pour Rome,

Jérusalem et Constantinople. En 614, les Perses

pillent Jérusalem, le roi Chosroès emporte

la croix. En 627, Héraclius, empereur de Byzance,

bat les Perses à Ninive et reprend la croix.

|

|

|

Les donateurs (famille Baillon) dans le soubassement de la Mise

au tombeau. |

«Christ de pitié»,

appelé encore «Ecce homo»

XVIe siècle

Absidiole sud. |

«L'INVENTION DE LA SAINTE CROIX»

Vitrail de Jacques, Gruber, 1939. |

En 327, sainte Hélène fait creuser la terre.

Trois croix seront trouvées.

«L'Invention de la Sainte Croix», Gruber,

1939. |

«Christ de pitié», XVIe siècle

Le bas-relief est orné de motifs typiquement Renaissance. |

|

|

Le retable de la Vierge (XVIIIe siècle?)

dans l'absidiole nord. |

La statue de la Vierge.

Retable de l'absidiole nord. |

|

«L'EXALTATION DE LA VRAIE CROIX», Jacques Gruber,

1939. |

|

Les vitraux

de l'église du Saint-Sépulcre

à Montdidier sont les derniers réalisés

par Jacques Gruber. L'artiste mourut en 1936 sans en

voir la fin. Ces vitraux, qui apparaissent très

chargés, obéissent à une iconographie

complexe, illisible pour le profane. Gruber, à

la fin du XIXe siècle, a commencé par

l'Art Nouveau, puis s'est lancé dans le vitrail

civil, alors très à la mode. Après

la première guerre mondiale, il réorienta

ses créations de verrières vers l'Art

Déco pour les églises du nord de la France,

détruites pendant le conflit. Comme il le reconnut,

il lui fallut tout apprendre parce qu'il ne connaissait

quasiment rien à l'iconographie chrétienne,

ni à la religiosité de l'époque.

Sa première production - pour l'église

d'Ercheu - ne fut pas une réussite. Cependant

il améliora son style ; son atelier parisien

finit par obtenir régulièrement des commandes

des Monuments historiques pour les vitreries de Picardie

et du Nord.

La règle de l'Art Déco, en matière

de dessin, est de styliser. Adieu les grisailles, les

effets de profondeur et les modelés. Le style

est plat, mais riche en formes et en couleurs. D'autre

part, Gruber utilise la mise en plomb de manière

presque outrancière en juxtaposant de multiples

petits fragments de couleurs. Le plomb en acquiert un

rôle esthétique. C'est ce que l'artiste

appelle la «mosaïque intégrale».

|

|

|

|

Le bas-côté sud et ses tapisseries de Bruxelles.

La lumière sur la droite est celle qui arrive depuis le portail.

Le bas-côté sud n'a pas de chapelles latérales. |

À gauche : Pillage de Jérusalem par les Perses en 614.

À droite : Héraclius, empereur de Byzance, bat Chosroès

II à Ninive en 627.

«L'EXALTATION DE LA VRAIE CROIX», détail. |

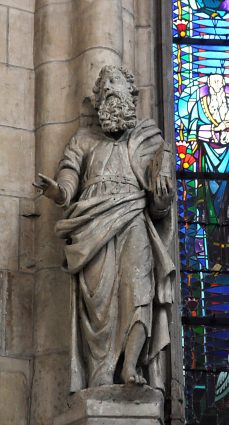

La voûte du chœur.

et les vitraux de Gruber (La Passion et personnages

de l'Ancien et du Nouveau Testaments). |

Le chœur et l'absidiole sud.

Dans l'absidiole sud, la Mise au tombeau est cachée par le

gros pilier du premier plan.

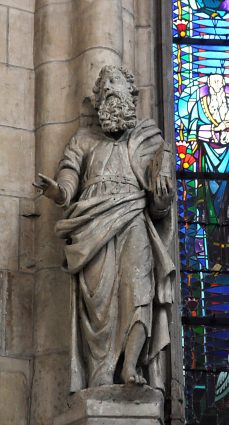

Le chœur est orné par les statues des apôtres installées

sur les consoles richement sculptées. |

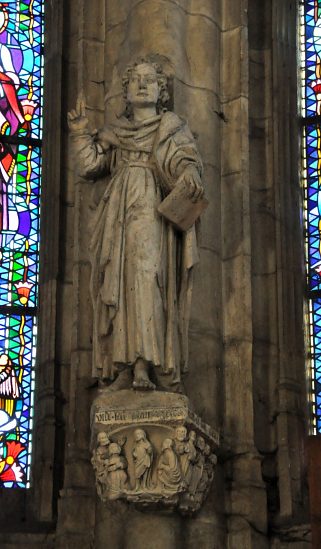

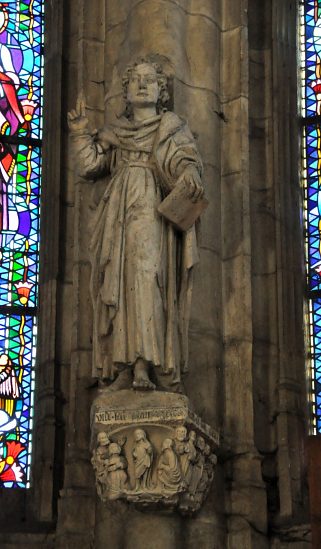

Statue d'un apôtre dans le chœur. |

|

Statue d'un apôtre dans le chœur.

|

|

Console avec deux démons.

Est-ce la légende de saint Jacques le Majeur et d'Hermogène?

Voir à ce sujet le haut-relief

à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. |

Console de la statue de saint Jean

Jésus et les apôtres. |

Le chœur de l'église du Saint-Sépulcre.

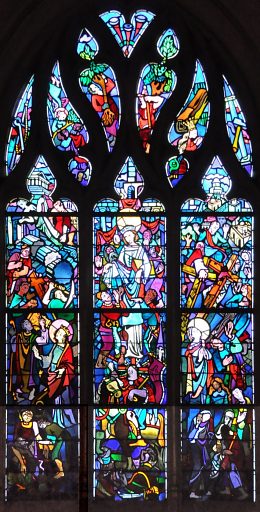

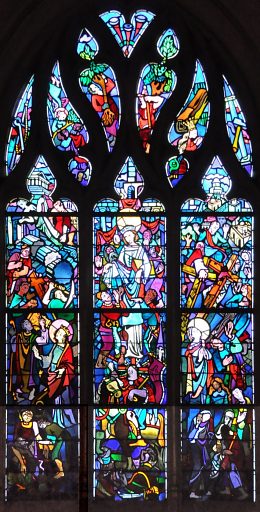

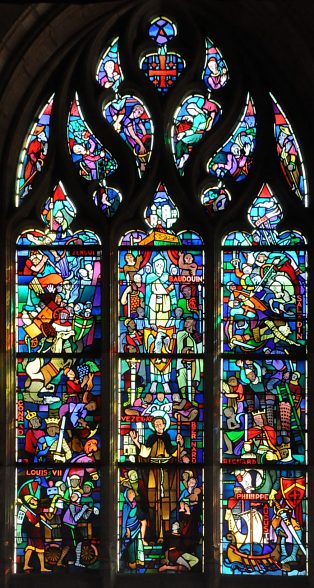

«LES DEUXIÈME ET TROISIÈME CROISADES»

---»»»

Jacques Gruber, 1939. |

|

|

|

«LES DEUXIÈME ET TROISIÈME CROISADES», détail.

À gauche : saint Bernard prêche la deuxième croisade

depuis la basilique de Vézelay.

À droite : Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste prennent

Saint-Jean-d'Acre (1291)

En bas, Philippe Auguste, son vœu accompli, se rembarque pour

la France. |

Statue d'un apôtre dans le chœur. |

Console : Scène d'arrestation. |

Console : les clés de saint Pierre. |

|

«Le Cantique de Moïse et des Israélites», tapisserie

de Bruxelles du XVIIe siècle.

Cette toile, parmi les mieux conservées, représente

Moïse, son frère Aaron (tout deux à droite)

et leur sœur Miryam (qui joue du tambourin au centre) chantant

les louanges de Dieu en

compagnie d'autres Hébreux (partie gauche). |

|

L'église du Saint-Sépulcre

expose six

grandes tapisseries de Bruxelles, fabriquées

au XVIIe siècle. Avant la Révolution, ces tentures

se trouvaient au château de Ferrières (Oise),

propriété du vicomte de Béthisy. Après

saisie révolutionnaire, elles sont vendues aux enchères

en décembre 1792 à un particulier et se retrouvent,

dès juillet 1793, en tant que propriété

du département, dans la chambre du conseil du tribunal

de Montdidier.

L'histoire rapporte que ces magnifiques œuvres sont ensuite

bien malmenées. Laissées sans soin, on retrouve

leur trace en 1820 quand des ouvriers les utilisent pour déposer

leur mortier... En 1851, elles sont reléguées

dans un grenier du tribunal. Les tentatives administratives

pour assurer leur entretien échouent. En 1860, on les

présente dans une exposition à Amiens,

puis elles reviennent au tribunal de Montdidier, dans la salle

des pas perdus et dans un corridor. Bien que chacun puisse

constater leur état de dégradation, aucune restauration

n'est envisagée. En 1904, elles sont enfin classées

au titre des monument historiques. En 1916, elles sont mises

à l'abri au musée de Picardie à Amiens.

Après la guerre, elles reviennent au tribunal de Montdidier,

un bâtiment neuf qui n'a pas de place pour les exposer.

On les entrepose dans un couloir aveugle. En 1940, l'Occupant

transforme le tribunal en maison du soldat : les tapisseries

deviennent des couvertures. Transportées ensuite dans

la salle de Justice de Paix de l'Hôtel de ville, elles

font office de tapis de sol. Heureusement, le concierge réussit

à les subtiliser et les cache jusqu'à la Libération.

Elles regagnent alors le tribunal. En 1962, le département

cède la propriété du palais de Justice

à la ville. Conséquence, Montdidier

devient propriétaire des six tapisseries. Quand le

tribunal change de bâtiment, en 1965, il est convenu,

avec le Garde des Sceaux, que ces tapisseries seraient exposées

dans l'église Saint-Pierre

de Montdidier

après restauration. Cependant leurs tribulations continuent.

Après un court passage à la mairie et au tribunal,

elles sont exposées à la maison de la Culture

de Montdidier,

tandis qu'on espère que la manufacture des Gobelins

se chargera rapidement de leur restauration, reconnue plus

qu'urgente. En 1970, elles sont exposées à l'église

du Saint-Sépulcre, à hauteur d'homme. Bouchant

la vue sur les vitraux, elles sont remontées à

sept mètres du sol. Peu après, elles sont enfin

envoyées en restauration, une à une.

Source : Panneau dans la nef

(d'après l'ouvrage Les tapisseries de Montdidier,

par Aurélien Marthy).

|

|

«LA QUATRIÈME CROISADE», Jacques Gruber (1939). |

Statue de saint Jacques le Majeur

dans le chœur. |

Console dans le chœur Jésus chez Marthe et Marie

de Béthanie ? |

Console : Le Martyre d'un apôtre. |

|

Saladin avait repris Jérusalem

en 1187. Malgré la présence de Philippe

Auguste et de Richard Cœur de Lion, la troisième

croisade (1189-1192) n'avait pu reprendre la ville.

Le pape Innocent III appelle donc à une quatrième

croisade (1201-1204). Sous la houlette du

comte de Champagne, l'armée part par la mer.

Venise fournit les bateaux. Mais la rancune de la cité

des Doges contre la ville byzantine de Zara, qui fait

concurrence à son commerce, va tourner cette

croisade en guerre contre Byzance.

Les Croisés se sont engagés à prendre

Zara et à rétablir Isaac l'Ange sur le

trône de Constantinople. En retour, Venise leur

a promis vivres, soldats et remboursement de leurs dettes.

Mieux, on espère la fin du schisme entre l'Église

d'Orient et celle d'Occident. Constantinople est prise

en juillet 1203. Isaac l'Ange retrouve son trône.

Mais les Byzantins se révoltent et liquident

Isaac et son fils Alexis. Les Croisés reprennent

d'assaut Constantinople et la mettent à sac le

13 avril 1204. Ils sont excommuniés en bloc par

le pape Innocent III. La quatrième croisade,

considérée comme le début de la

fin pour Byzance, marque la rupture entre Rome et l'Église

orthodoxe. Rupture qui dure encore.

|

|

|

«La Récolte de la manne dans le désert»

Tapisserie de Bruxelles, XVIIe siècle. |

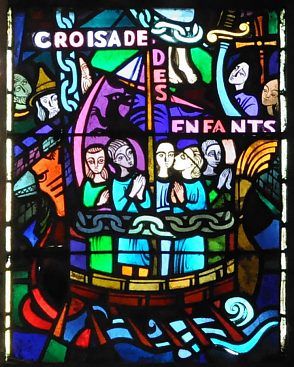

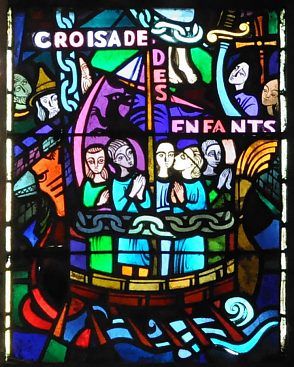

«LA QUATRIÈME CROISADE», détail, Jacques

Gruber (1939).

À gauche, Foulques de Neuilly prêche la quatrième

croisade à la faveur d'un tournoi.

À droite : le berger Étienne de Cloyes prêche

la croisade des enfants.

Au centre, en bas : La Croisade des enfants. Sept galères quittent

Marseille en 1212.

Au-dessus : les rescapés sont vendus comme esclaves dans le

royaume d'Alger. |

«La Croisade des enfants», Jacques Gruber, 1939.

|

L'arrivée des croisés devant Constantinople en

1203, «La 4e croisade», Jacques Gruber. |

«Étienne de Cloyes prêche la croisade

des enfants», Jacques Gruber, 1939.

|

|

La

Croisade des enfants, conséquence

du désastre de la quatrième croisade,

est illustrée par Jacques Gruber dans deux lancettes.

Notons que certains historiens considèrent ce

périple comme un prélude à la cinquième

croisade plutôt que comme l'achèvement

de la quatrième.

La Croisade des enfants qui se déroule en 1212,

est analysée comme une réaction populaire,

créée et attisée par les apparitions

divines à un berger, Étienne de Cloyes

(du village de Cloyes-sur-le-Loir dans l'Eure-et-Loir)

qui proclame que Dieu lui a ordonné d'aller délivrer

le Saint-Sépulcre.

Des «jeunes» (ou plutôt, selon les

historiens, des pauvres gens qui voulaient donner la

leçon aux chrétiens qui avaient bafoué

leur engagement dix ans plus tôt) s'assemblent

en France et en Allemagne. Ils gagnent par milliers

les ports de Gênes et de Marseille. Sept galères

partent de la cité phocéenne. Deux font

naufrage. Deux autres abordent en «Barbarie»

(royaume d'Alger) où leurs occupants sont vendus

en esclavage. D'autres gens passent les Alpes et s'éparpillent

en Italie, sans ressources. Certains parviennent à

gagner Rome.

|

|

|

| |

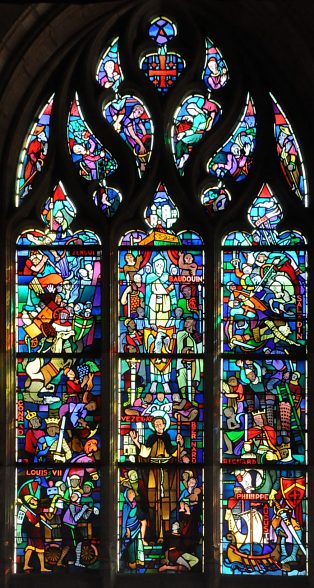

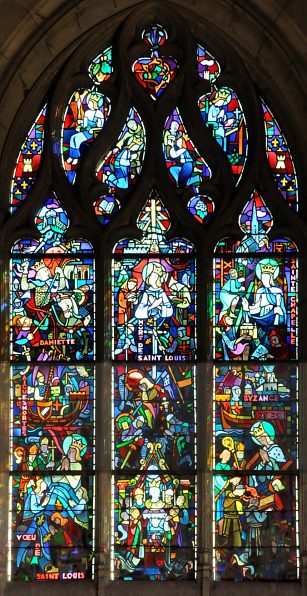

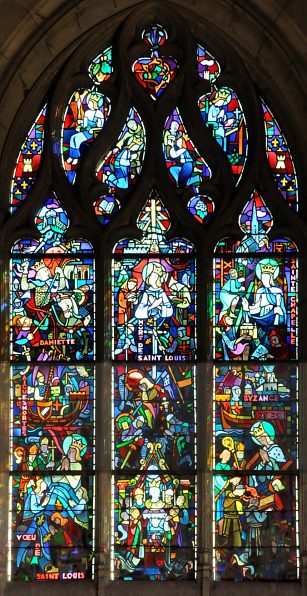

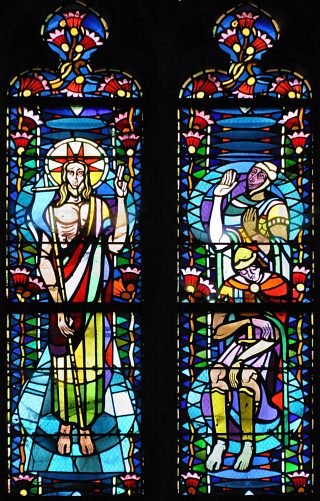

«LES SEPTIÈME ET HUITIÈME CROISADES»,

Jacques Gruber, 1939. |

Console : des chrétiens sont martyrisés. |

|

La

7e croisade (1247-1254) est celle

de saint Louis Gravement malade en 1244, le roi franc

fait vœu de se croiser s'il guérit. En 1249,

il prend Damiette, puis Mansourah. La contre-attaque

égyptienne force les Croisés à

la retraite. Saint Louis est fait prisonnier en février

1250 et libéré, à la fin de la

même année, contre forte rançon

et restitution de Damiette. Il reste en Orient jusqu'en

1254 en tant que chef du royaume franc. La

8e croisade se déroule en 1270.

Elle est marquée par l'irruption des Mongols

qui conquièrent la Syrie en 1260. Des princes

chrétiens s'allient avec eux ; d'autres avec

les mamelouks. Ces derniers sont victorieux, se retournent

contre leurs alliés francs et s'emparent du royaume

franc. En 1267, saint Louis décide de reprendre

la croisade. La flotte part d'Aigues-Mortes, mais saint

Louis meurt du choléra à Tunis en août

1270. C'en est fini des croisades. Le dernier bastion,

Saint-Jean d'Acre, tombera en 1291.

|

|

|

Statue d'un apôtre dans le chœur. |

Statue de saint Jean dans le chœur. |

|

«LES SEPTIÈME ET HUITIÈME CROISADES»

Jacques Gruber, 1939.

Lancette de gauche : en bas, saint Louis s'embarque en 1247

à Aigues-Mortes, port qu'il a fondé.

en haut, saint Louis prend Damiette le 4 juin 1249.

Lancette centrale : en haut, saint Louis meurt du choléra

le 25 août 1270 à Tunis ; en bas, les croisés

pleurent saint Louis.

Lancette de droite : en bas, saint Louis achète les

reliques de la Passion, en 1239, à son cousin Baudouin

II, empereur latin d'Orient ;

en haut, saint Louis préside à la construction

de la Sainte-Chapelle pour abriter les reliques de la Passion

(dont la couronne d'épines).

|

|

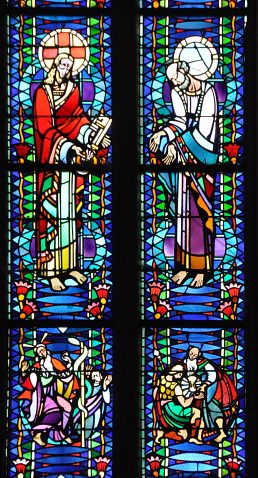

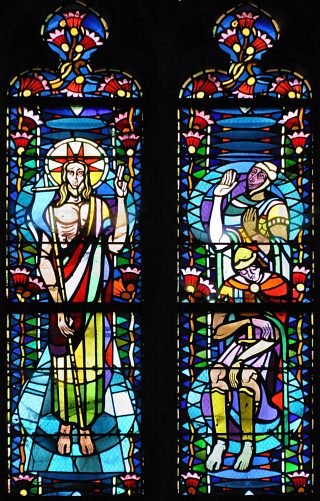

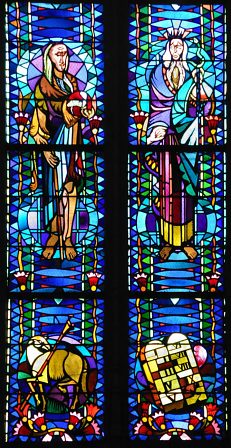

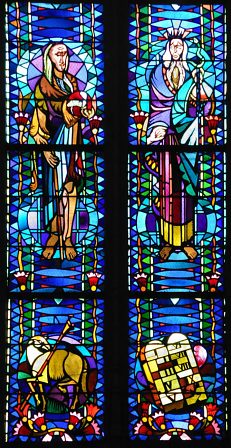

«LES SAINT PROTECTEURS»

Jacques, Louis, Ursule et Michel

Jacques Gruber, 1939. |

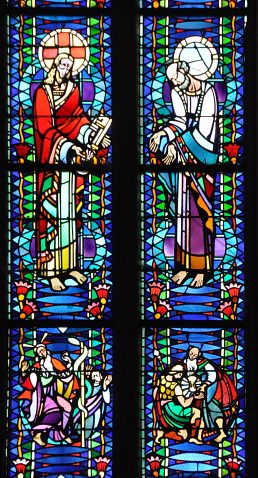

«Les apôtres endormis au Mont des Oliviers,

La prière de Jésus »

Vitraux du chœur. |

|

«Moïse frappant le rocher d'Horeb», tapisserie de

Bruxelles, XVIIe siècle. |

«Saint Marc, saint Jean, le lion, l'aigle»

Vitraux du chœur. |

|

Les

vitraux du chœur, à dominante

bleue, sont au nombre de cinq. Le fond bleu est

constitué de fuseaux empilés. Les

bords sont ornés d'une modeste frise de

fleurs stylisée. Contrairement aux vitraux

de la nef, Jacques Gruber a rendu un certain effet

d'élancement par la présence de

personnages assez grands et isolés sur

le fond bleu. Le tiers inférieur représente

les prophètes et les évangélistes,

les deux tiers supérieurs illustrent la

Passion du Christ, sa mort et sa résurrection.

Des médaillons, qui séparent les

grandes figures, reprennent des thèmes

et des personnages de la Bible.

|

|

Statue d'un apôtre dans le chœur. |

«Jean-Baptiste, Moïse» dans le chœur. |

|

|

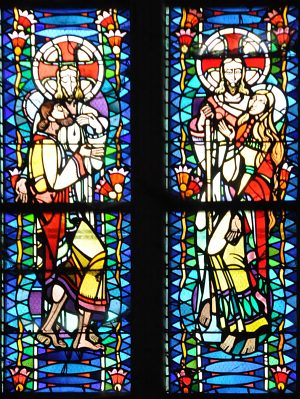

«Jésus remet à Pierre les clés du Royaume»

dans le chœur

Au-dessus : Moïse et le serpent d'airain ; Melchisédech. |

Le chœur et l'absidiole nord.

Entre deux piliers on aperçoit l'autel de la Vierge. |

Le chœur, les statues des apôtres et les boiseries (XVIIIe

siècle ?) |

«Thomas, Marie Magdeleine» dans le chœur. |

|

Le bas-côté nord vu du chœur. |

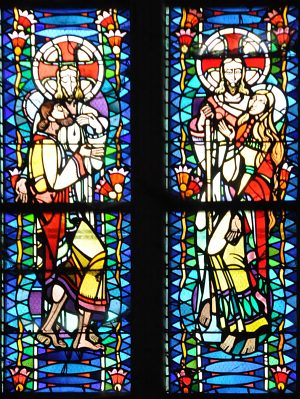

«««---

À GAUCHE

«La Résurrection» et «L'effroi des gardes

du tombeau»

Vitraux du chœur, Jacques Gruber, 1939 |

|

Source : «Vitraux de l'église du

Saint-Sépulcre de Montdidier», brochure éditée

par le Cercle Maurice Blanchard +

«Le vitrail en Picardie et dans le nord de la France aux XIX

et XXe siècle», ouvrage sous la direction de Nadine-Josette

Chaline, Éditions Encrage |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|