|

||||||

|

||||||

| PATRIMOINE Châteaux, palais, Eglises, monuments |

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

| Contact |

||||||

|

Page créée

en juil. 2014

|

||||||

|

Dans la première moitié du

XIXe siècle, le territoire de Montrouge, à l'époque

au sud de Paris, était peu peuplé. La terre argileuse,

riche en oxyde de fer, et l'élévation des terrains

à cet endroit, sont à l'origne du nom du territoire.

En 1847, sur autorisation du roi Louis-Philippe, on érige

une petite chapelle dédiée à saint Pierre de

Petit-Montrouge sur un emplacement situé derrière

l'église actuelle. Le développement économique

du Second Empire aidant, la population s'accroît. Il faut

bâtir plus vaste. L'architecte Joseph-Émile Vaudremer

(1829-1914) est chargé du nouvel édifice qu'il va

construire entre 1863 et 1870. Il élèvera aussi Notre-Dame

d'Auteuil (1877-1892) et Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts,

achevée en 1903. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La nef de l'église Saint-Pierre-de-Montrouge dégage une belle allure romano-byzantine. Les vitraux à grisaille de l'atelier Gsell et Laurent permettent à la lumière de donner tout son éclat à la belle voûte en charpente. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La série d'arcades en plein cintre converge vers l'arc triomphal, sur la droite, qui sépare le chœur de la nef. C'est un bel exemple d'architecture romano-byzantine, assez dépouillée. Voir l'église Saint-Augustin pour un style romano-byzantin plus chargé. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le bas-côté droit vu depuis le transept et son plafond à la française |

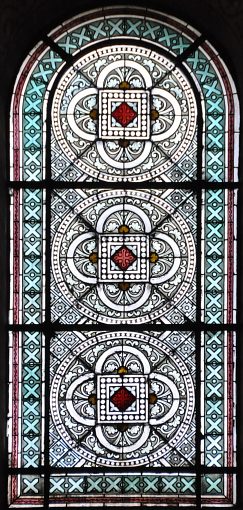

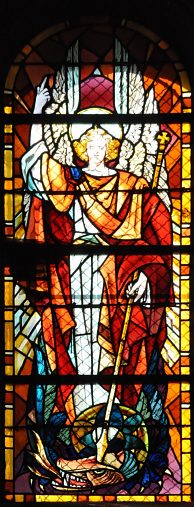

Symboles liturgiques dans un vitrail de l'avant-nef Atelier Janiaud, Paris (?), 1947-48 (?) |

La magnifique voûte en bois de l'église Saint-Pierre est illuminée par la lumière qui jaillit des fenêtres romanes du second niveau. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

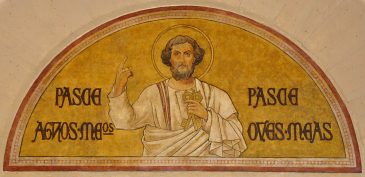

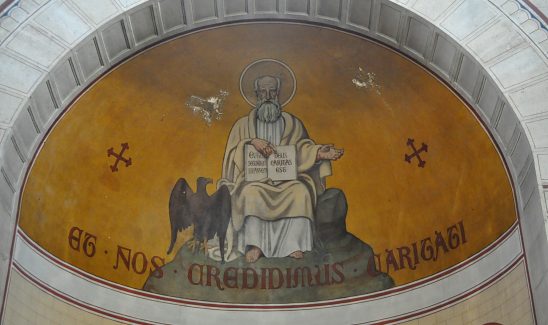

Le croisillon droit du transept et la chapelle Saint-Joseph Peinture murale d'Alfred-Eugène Capelle (1834-1887) |

Saint Joseph dans la voûte en cul-de-four par Alfred-Eugène Capelle (1834-1887) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

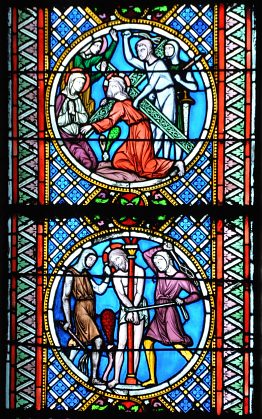

La chapelle d'axe dite «de la Vierge» Elle est enrichie de vitraux d'Eugène Oudinot (1827-1889) présentant des scènes de la vie de la Vierge et des scènes de la Passion. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Scènes de la vie de la Vierge Eugène Oudinot, XIXe siècle |

«Notre-Dame du Bon Secours» ou «Vierge auxiliatrice» Groupe sculpté en marbre signé Edmond-Victor Leharivel-Durocher (1816-1878) Chapelle de la Vierge |

Scènes de la vie de la Vierge : l'Annonciation et la Visitation Pastiche de vitraux du Moyen Âge Eugène Oudinot, XIXe siècle Chapelle de la Vierge |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Scènes de la vie de Marie : L'Adoration des bergers et la Présentation au temple (Eugène Oudinot, XIXe siècle) |

Groupe sculpté «Notre-Dame du Bon Secours» La statue de la Vierge sculptée par Leharivel-Durocher |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Groupe sculpté «Notre-Dame du Bon Secours» Détail : une femme et son enfant implorant la Vierge Œuvre d'Edmond-Victor Leharivel-Durocher (1816-1878) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Vitrail des scènes de la Passion Pastiche des vitraux médiévaux Eugène Oudinot, XIXe siècle |

L'orgue de tribune a été créé par Barker en 1868 et revu par Merklin en 1892. Il a été restauré plusieurs fois au cours du XXe siècle. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La nef et l'orgue de tribune vus du chœur |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Documentation : «Paris d'église en église» (Massin éditeur), ISBN :978-2-7072-0583-4 + «Églises parisiennes du XXe siècle», Action artistique de la Ville de Paris, ISBN 2-905-118-87-3 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||