|

|

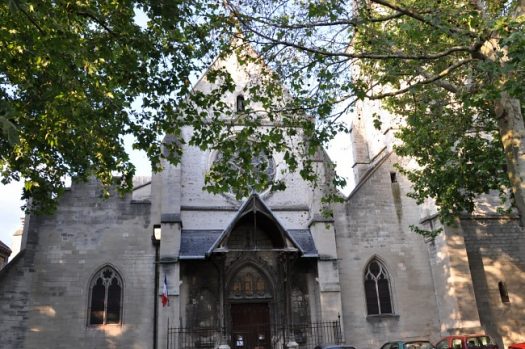

L'église Saint-Rémi est

l'une des plus anciennes de Troyes. D'après certaines sources,

elle existait déjà au XIe siècle - à

l'extérieur des murs de la ville. Elle n'est englobée

dans la cité qu'au XIIIe siècle et presque entièrement

reconstruite au XIVe. De cette première époque il

ne reste que la nef et la base de son curieux clocher tors. Jusqu'à

la Révolution, les chroniques font état de sa magnifique

verrière due au maître Linard Gontier.

La fougue révolutionnaire va dépouiller l'église

: vitraux et mobilier disparaissent. Les cloches sont envoyées

à Paris. Elles y seront fondues et transformées en

canons. Le XIXe siècle et la prise de conscience naissante

de l'importance du patrimoine vont l'enrichir à nouveau.

On lui attribue des toiles de Jacques De Létin (né

sur la paroisse au XVIIe siècle et baptisé à

l'église) ; une importante série de vitraux historiés

est mise en place à partir du Second Empire.

De par son clocher, l'aspect extérieur de Saint-Rémi

ne fait pas très ancien, comme peut le faire Saint-Nizier

par exemple. Néanmoins, certains la regardent comme la plus

belle église de Troyes. Par son foisonnement de vitraux,

de tableaux, par ses vieilles pierres médiévales dont

les restaurations ont su respecter l'aspect, elle dégage

une atmosphère singulière de beauté et de recueillement.

Sa taille moyenne aide, d'ailleurs, à créer cette

très agréable sensation de bouillonnement artistique

et culturel.

|

|

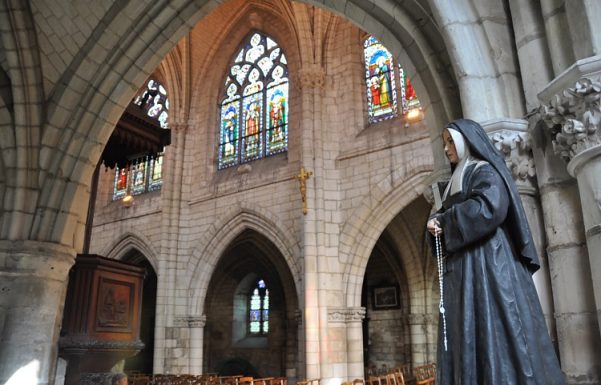

La nef de l'église Saint-Rémi date du XIVe siècle.

Le chœur est du XVIe siècle. La chaire à prêcher,

sur la droite, est d'époque Louis XIII. |

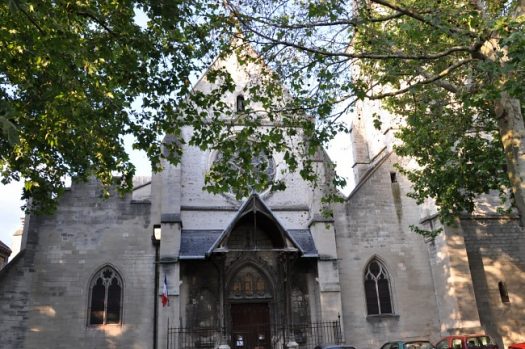

La façade date du XIVe siècle.

Elle a été remaniée au XIXe. |

Vue d'ensemble de l'église avec son curieux clocher tors

Selon une inscription dans son flanc sud, la construction

de la tour du clocher a commencé en 1386. |

Le chevet et

ses chapelles latérales |

Cadran d'horloge à une seule aiguille sur la tour du clocher.

La fresque est de 1772.

À droite, saint Rémi. À gauche, sainte Célinie,

sa mère. |

|

Le célèbre escargot à tête de chien

sur

la partie gauche de l'archivolte du portail |

Colombe sur la partie

droite de l'archivolte du portail |

Vieillard portant un phylactère

dans le coin gauche de la porte |

«««---

À GAUCHE

Le portail de l'église Saint-Rémy remonte au XVe

siècle |

|

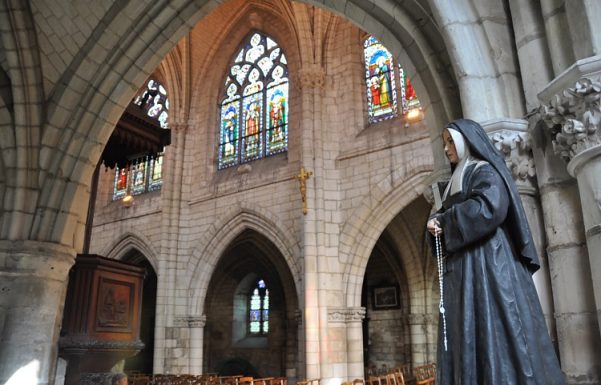

Élévations dans la nef, côté gauche

Le style de Saint-Rémi est du gothique classique

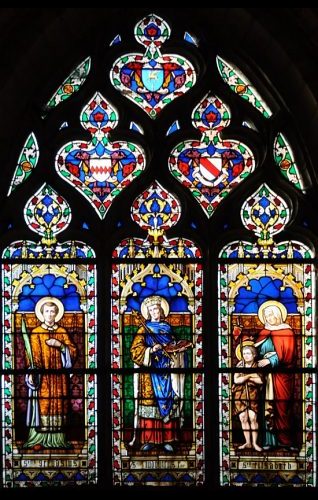

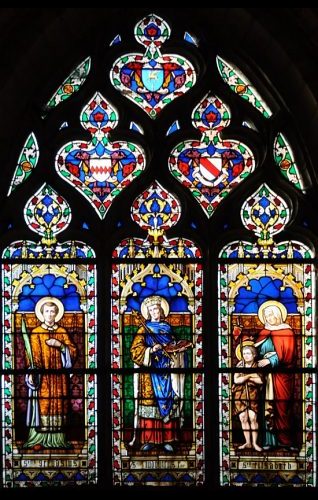

Les vitraux de la nef comprennent chacun trois lancettes à

personnages. Ils ont été réalisés par

l'atelier Florence ---»»»

À droite, saint Gélase, saint Louis et sainte Élisabeth

(fin XIXe siècle). Cliquez sur le vitrail. |

|

|

|

Chapelle du Sacré Cœur

Elle est enrichie de toiles de Jacques de Létin

et de panneaux Renaissance en grisaille. |

Vitrail «Les Noces de Cana»

Atelier Vincent-Larcher, XIXe siècle

Cliquez sur le vitrail pour l'afficher en gros plan. |

«Jésus chez Marthe et Marie de Béthanie»

(XVIe-XVIIe siècle)

Marthe demande à sa sœur Marie de venir aider au service

de la table, mais Jésus s'interpose : le service de Dieu prime

tous les autres!

Voir le tableau de Jacques de Létin à l'église

Sainte-Madeleine

à

Troyes et les commentaires sur cet épisode du Nouveau Testament |

Panneau Renaissance en grisaille (XVIe siècle)

dans la chapelle du Sacré Cœur

Épisode de la vie de saint Rémy

Le saint offre à Clovis, vêtu en romain, une gourde

qui ne se désemplit jamais. |

Vitrail dans l'oculus de la chapelle du Sacré Cœur

Moïse montre les tables de la Loi à son retour de

la montagne

XIXe siècle, atelier non indiqué

|

Panneau Renaissance en grisaille (XVIe siècle), détail

Clovis reçoit de Saint Rémy une gourde

qui ne se désemplit jamais. |

|

Les écrits rapportent

que, jusqu'à la Révolution, l'église

Saint-Rémy disposait de vitraux

dus à l'artiste troyen Linard Gontier, comme

l'église Saint-Martin-ès-Vignes,

au nord de Troyes. Les révolutionnaires ayant

brisé toutes ces créations médiévales,

on décida au début du XIXe siècle,

pour les remplacer, de ne pas privilégier un

style uniforme de vitraux en ne s'adressant qu'à

un seul atelier, mais au contraire d'exposer une large

gamme des possibilités de l'époque en

confiant les cartons à cinq ateliers différents.

On fit aussi appel au pastiche en imitant le style des

XIIIe, XIVe et XVe siècles. Furent ainsi sollicités

les ateliers Didron, celui de Florence (ex Lobin), devenu

plus tard l'atelier JP Florence-Heinrich, celui de Vincent-Larcher

et enfin celui de Champigneulle.

|

|

|

Les panneaux Renaissance en grisaille

dans la chapelle du Sacré Cœur

|

Tableau «L'Annonciation» de Jacques de Létin (XVIIe siècle)

Chapelle du Sacré Cœur |

|

Panneau Renaissance en grisaille (XVIe siècle)

L'Annonciation |

Panneau Renaissance en grisaille (XVIe siècle)

Vie de saint Rémy

Le saint fait jaillir du vin d'un tonneau vide.

|

Panneau Renaissance en grisaille (XVIe siècle)

Vie de saint Rémy

Le meunier revient trouver saint Rémy |

|

|

Deux des panneaux en grisaille

ci-dessus illustrent la vie de saint

Rémy. Dans la Légende dorée,

Jacques de Voragine nous en donne la clé.

Pour le premier panneau, on lit dans l'histoire de «saint

Rémi, évêque et confesseur» ce court

texte traduit par Teodor de Wyzewa, aux éditions Diane

de Selliers : «Ayant été un jour reçu

dans la maison d'une dame et apprenant que celle-ci n'avait

plus de vin, saint Rémi entra dans sa cave, fit un

signe de croix sur le tonneau ; et voici que le vin en jaillit

en telle abondance que toute la cave s'en trouva inondée.»

Le deuxième panneau trouve sa source dans l'histoire

qui relate la «Translation de saint Rémi».

On sait que Clovis fut baptisé dans la foi chrétienne

par ce

|

saint. Un jour, le roi lui dit

qu'il allait faire la sieste et que, à son réveil,

il lui donnerait pour son église tout le terrain qu'il

aura pu parcourir. Le saint se mit en marche. Mais sur le

terrain, il y avait un meunier qui tenait son moulin. Et le

meunier refusait que le saint le traversât. Et il s'obstinait

dans son refus de ne pas partager son moulin. Saint Rémi

parti, la roue du moulin se mit à tourner en sens contraire.

Impressionné par ce prodige, le meunier rappela le

saint (scène du panneau) et lui proposa de partager

son moulin. Sur quoi Rémi lui déclara qu'il

n'appartiendrait désormais plus à personne.

En effet, la terre s'ouvrit aussitôt et engloutit le

moulin. Source : «La Légende Dorée»

de Jacques de Voragine, éditions Diane de Selliers.

|

|

Le sanctuaire depuis le déambulatoire |

Saint Michel Archange terrassant le démon (XVIIe siècle) |

|

Le bas-côté droit offre un exemple très séduisant

du charme des vieilles pierres.

«««--- À GAUCHE, Vitrail «La Sainte

Vierge au Rosaire»

Atelier Édouard-Amédée Didron (fin XIXe siècle)

Cliquez sur le vitrail pour l'afficher en gros plan. |

|

|

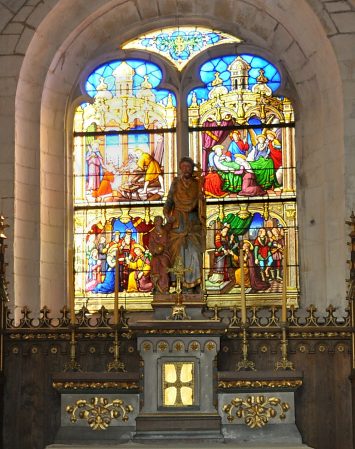

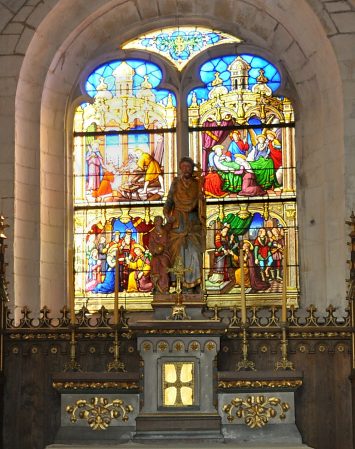

Chapelle absidiale Saint-Joseph

De face, l'important vitrail montrant Pie IX proclamant saint Joseph

patron de l'Église Universelle

Voir un autre vitrail sur le même peint par Jean Clamens (1894)

à l'église Saint-Joseph

d'Angers. |

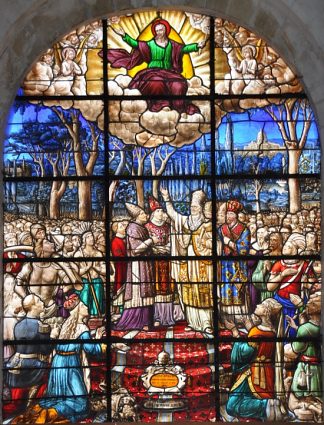

«Pie IX proclamant saint Joseph patron de l'Église Universelle»,

1870

Atelier Vincent-Larcher. Cliquer sur le vitrail. |

Panneau polychrome : «L'Adoration des mages»

Peinture sur bois (Renaissance, XVIe siècle), chapelle

Saint-Joseph |

L'autel Saint-Joseph devant un vitrail consacré à

la vie de Joseph

dans la chapelle du même nom |

|

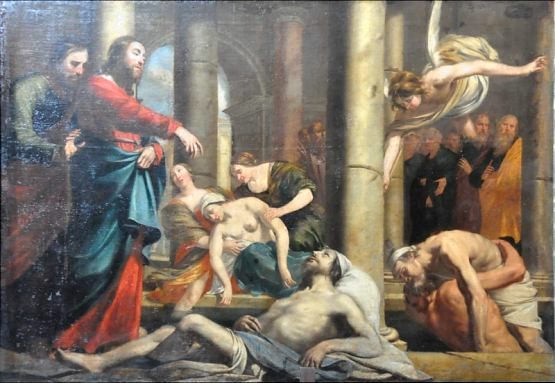

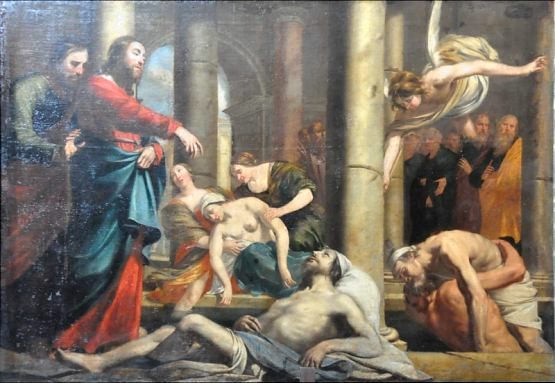

Tableau «Le Christ à la piscine probatique»

Jacques de Létin (XVIIe siècle)

À DROITE --- »»»

Panneau polychrome : «La Naissance de la Vierge»

Peinture sur bois (Renaissance, XVIe siècle), chapelle

Saint-Joseph |

|

|

|

|

|

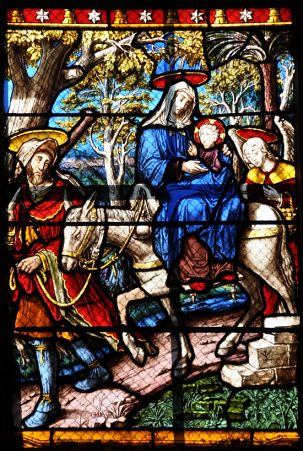

Chapelle latérale Saint-Frobert

Elle comprend des panneaux peints des XVIe et XVIIe siècles

et des œuvres de Jacques de Létin

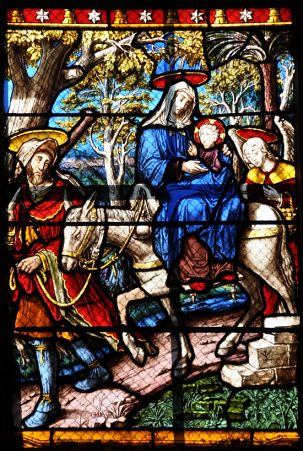

«««--- À GAUCHE, Vitrail «La Fuite

en Egypte», Atelier Vincent-Larcher (fin XIXe siècle)

Le renouveau du vitrail à la fin du XIXe s'exprime par des

décors très travaillés. Cliquez sur le vitrail. |

|

|

Le déambulatoire de Saint-Rémi date du XVIe siècle.

L'église Saint-Pierre

de Dreux offre aussi un magnifique déambulatoire cerné

de vitraux historiés.

À DROITE, Vitrail de l'Enfant prodigue, détail ---»»»

Atelier JP Florence Heinrich, Tours 1904 .Cliquez sur le vitrail pour

l'afficher en gros plan. |

|

Vitrail Notre-Dame des Victoires - Atelier Didron, 1838

L'année de création est donnée dans l'inscription

du bas. |

Avec ses trois beaux vitraux historiés, la chapelle de la Vierge

présente une atmosphère féérique. |

Élévations droites de la nef : colonnettes en forte

saillie et arcades en arc brisé |

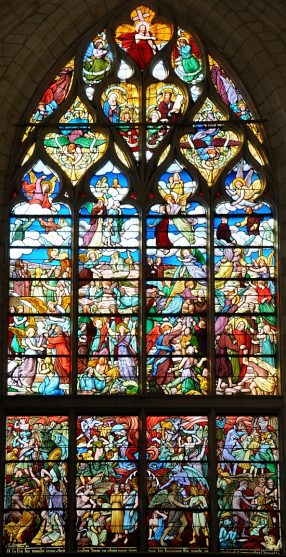

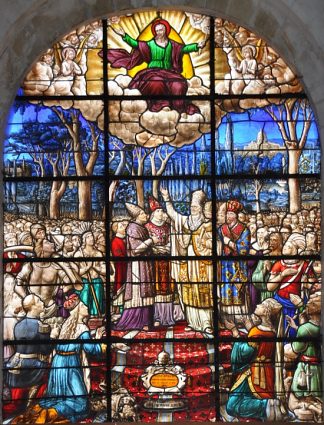

Vitrail «Le Jugement dernier», atelier Champigneulle (fin

XIXe) |

|

Les vitraux

de Saint-Rémi sont tous issus des ateliers

peintres verriers français du XIXe siècle. Malgré

une touche artistique propre à chaque atelier, ils

reflètent tous ce que les historiens appellent le renouveau

de l'art du vitrail à la fin du XIXe siècle

: ils comportent des scènes pleines d'expression enrichies

d'une palette de couleurs chatoyantes. Le vitrail de la Fuite

en Égypte en donne une illustration. L'atelier

Vincent-Larcher a signé un grand vitrail historié

: «Pie IX

proclamant saint Joseph patron de l'Église Universelle»

dans la chapelle Saint-Joseph. Le maître-verrier Champigneulle

n'a réalisé qu'une seule verrière pour

Saint-Rémi : le très foisonnant «Jugement

dernier» donné ci-contre et sa série de

diables dans les panneaux inférieurs. Le célèbre

atelier d'Édouard-Amédée Didron

a réalisé deux types de verrières : des

verrières style XIXe (La

Sainte Vierge au Rosaire) et d'autres avec la touche médiévale.

Enfin l'atelier de Florence et ses associés (Lobin

et Heinrich) a été très prolifique

: les grands

vitraux à personnages de la nef ainsi que des vitraux

des chapelles du déambulatoire et certains des bas-côtés.

|

|

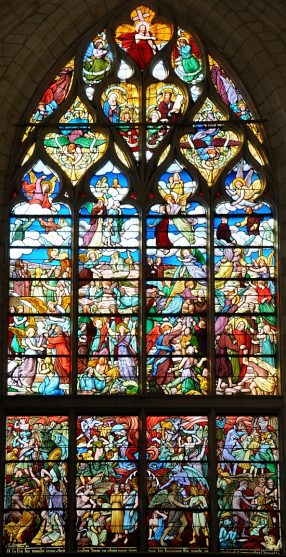

Vitrail «Le Jugement dernier, l'enfer et les sept péchés

capitaux »

Atelier Champigneulle (fin du XIXe siècle) |

|

Dans le

vitrail du Jugement dernier de l'atelier Champigneulle,

les auteurs du carton ont laissé leur imagination créer

des diables à profusion... Les péchés

capitaux sont inscrits sur le corps ou sur les ailes des diables.

Détail intéressant : dans son ouvrage «Vocabulaire

illustré de l'ornement» aux éditions Eyrolles,

Evelyne Thomas rappelle que, dans l'iconographie chrétienne,

à partir du XIIIe siècle, les ailes des anges

sont couvertes de plumes tandis que

|

celles des êtres démoniaques

sont membraneuses, comme chez les chauve-souris. On peut remarquer

que l'atelier Champigneulle n'a pas tenu compte de cette règle

puisqu'au moins deux démons dans le vitrail ont des

ailes portant des plumes. C'est notamment le cas de celui

du centre : ce diable se saisit d'un homme qui est vraisemblablement

un assassin puisqu'il tient un poignard dans sa main droite.

|

|

|

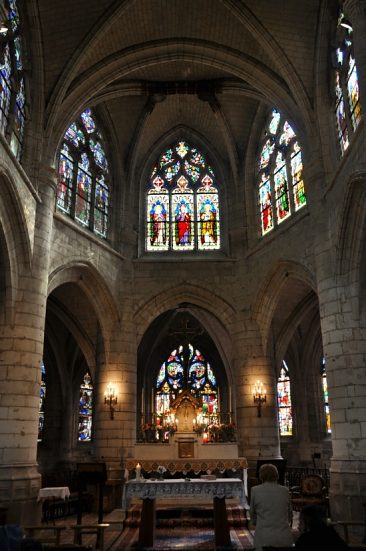

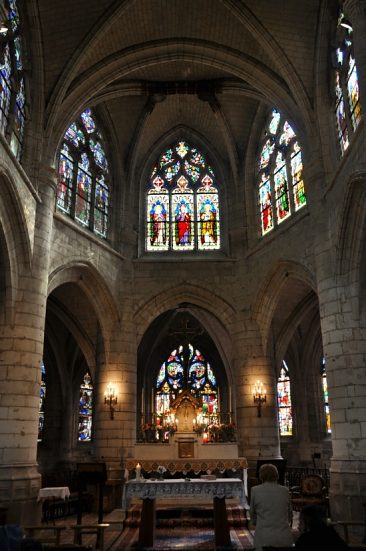

Le chœur de l'église Saint-Rémi date du XVIe

siècle. Il a été remanié au XIXe siècle.

|

Le chœur et l'abside de Saint-Rémi

À DROITE, Scènes de l'Histoire Sainte (Abraham et Moïse)

dans un vitrail de la nef

Atelier Florence (fin XIXe siècle) ---»»»

Cliquez sur le vitrail pour l'afficher dans sa totalité. |

L'orgue de tribune et les parties hautes avec les vitraux à

personnages de l'atelier Florence |

|

Vitrail «Scènes de la vie de Saint Louis» |

Partie haute de la nef et ses vitraux à trois lancettes à

personnages (atelier Florence) |

À DROITE ---»»»

Détail du vitrail du Sacré-Cœur

dans le transept sud

Atelier Florence (ex Lobin) |

|

«««---

Les vitraux des scènes de la vie de saint Louis

ont visiblement été créés

à partir des mêmes cartons que ceux du

chœur de la cathédrale Saint-Louis

de Blois (panneaux Mansourah

et Couronne

d'épines). Le vitrail de gauche de la rangée

inférieure illustre le vœu

de saint Louis.

|

|

|

|

La nef et l'orgue de tribune (qui date de 1853) vus depuis le chœur. |

Documentation : «Troyes en Champagne»

de Didier Guy et Patrick Dupré, ISBN 2-913052-24-6 et article

«Saint-Rémy de Troyes» de Wikipédia |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|