|

||

|

|

|

|

La Nuestra Señora de Atocha est

le type de navire ibérique qui assurait le transport des marchandises

entre l'Espagne et les Amériques aux XVIIe et XVIIIe siècles. On

remarquera un château avant fortement abaissé : le navire en devient

plus équilibré, plus maniable, la navigation plus aisée que celle

que permettaient les caraques du XVIe siècle. Le château arrière

est nettement surélevé : cette caractéristique subsistera tout au

long du XVIIe siècle dans toutes les marines européennes. |

||

|

À gauche, le galion espagnol Nuestra Señora de Atocha. A droite, la Santissima Madre (lancé en 1742). La Vierge sur le tableau de poupe reste une constante. |

||

|

|

|||

|

La caraque atlantique

est le navire de transport utilisé par les Espagnols et les Portugais

au début du XVIe siècle pour rallier les côtes des Indes occidentales.

Ses lignes la placent entre le navire marchand médiéval (la caraque

proprement dite) et le galion qui va se répandre sur les océans

aux XVIe et XVIIe siècles. |

|

Les choses commenceront à changer avec la lutte qui opposera l'Invincible Armada à la flotte anglaise en 1588. Se sachant inférieure dans la stratégie de l'abordage, l'Amirauté anglaise restera soigneusement à distance des navires espagnols pendant la traversée de la Manche et choisira de faire confiance à la qualité de son artillerie embarquée. Cette tactique gagnante (ou à tout le moins qui permettait de ne pas entamer ses forces) sera utilisée contre les autres armada lancées par les Espagnols contre l'Angleterre (en 1596 & 1597)... en plus de la tempête qui favorisera les insulaires. Dès lors, la tactique de l'abordage laisse définitivement la place aux affrontements navals à coups de canons. |

|

|

Caraque atlantique

|

|||

Les décorations de poupe du galion Nuestra Señora de Atocha sont reproduites par une magnifique marqueterie utilisant trois essences de bois. Elle symbolise les peintures de jadis (ici un modèle non gréé). |

Le galion espagnol est issu de la transformation

progressive de la caraque par l’allongement de la coque et la réduction

des superstructures. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle les

galions s’apparentent encore à des vaisseaux de haut bord conçus

pour le combat proche et la prise à l’abordage du navire ennemi.

Ils sont équipés de hauts châteaux en retrait de la proue et des

flancs, tandis que leur tonnage s’accroît sans cesse (jusqu’à 500

tonneaux). |

|||

|

L’intervention de la France dans la guerre de Trente Ans marque pour l’Espagne une série de désastres maritimes en 1638 et 1639. La construction navale est presque complètement anéantie dans la péninsule. Ne subsistent plus que les chantiers du Nouveau Monde. Les derniers galions disparaissent au début du XVIIIe siècle dans les défaites navales à répétition face aux escadres anglaises. |

En 1721, un ordre royal remplace le galion par un autre type de vaisseau. Enfin, en 1778, Charles III décrète la fin de la flotte des Indes ; en 1789, le libre commerce avec l’Amérique scelle la fin de l’ère des galions. |

|

||

|

A partir du XVIe siècle, les Espagnols

et les Portugais acquièrent de gigantesques territoires dans les

Amériques et en Insulinde. Ces pays fournissent des denrées très

recherchées en Europe : sucre, tabac, thé, café, épices, indigo,

sans oublier les métaux précieux. Le transport de ces marchandises

entre les colonies et la métropole nécessite la création d'une vaste

flotte de commerce qui suit des parcours maritimes précis, souvent

sous la protection de vaisseaux de guerre. |

|||

|

A gauche, l'ensemble de l'éclaté de la Nuestra Señora de Atocha, 1620 |

||||

|

Les vaisseaux apportent des denrées

européennes : blé, farine, huile, vins, toiles de lin, de chanvre,

lainages, soieries, quincaillerie, mercerie, etc. Au retour, l'année

suivante, les navires quittent les Amériques avant la fin du mois

de juin (période des cyclones). Ils se rassemblent à la Havane pour

traverser l'Atlantique en convois et gagner Cadix en une dizaine

de semaines. Ils sont chargés de cuir, de plantes comme l'indigo

ou la cochenille, de sucre, de tabac et surtout de métaux précieux. |

|

|||

|

Le cadre du Pacifique est totalement

différent. Sur les rivages de cet océan, les Espagnols sont les

seuls en Europe à posséder des établissements. Ils y pratiquent

le cabotage le long de la côte américaine. Quant aux échanges entre

l'Asie et l'Amérique, ils utilisent le fameux galion de Manille. |

|||

Ci-dessus, une vue d'ensemble de la poupe de l'éclaté A droite, la superbe marqueterie de la maquette où les trois essences de bois (pin, bois de natte et ébène) tentent de lui redonner l'aspect que le navire pouvait avoir, paré de multiples couleurs. |

Le bâtiment est souvent assez fortement armé (il peut aller jusqu'au vaisseau de plus de quatre-vingts canons), capable de s'opposer victorieusement aux bâtiments ennemis attirés par ses richesses. Tous les marins européens, à l'époque, ont entendu parler du galion de Manille. Son éloignement - l'océan Pacifique -, sa cargaison fabuleuse, sa navigation en solitaire et le fait qu'il n'y en ait que deux par an, tout concourait, parmi les équipages des flottes adversaires de l'Espagne, à rendre ce galion mythique. Sa capture restait un rêve inaccessible. |

|||

|

||||

|

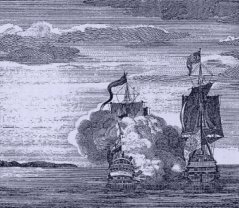

Dans un océan exclusivement espagnol

et bordé de ports espagnols, il était très difficile de s'emparer

du galion de Manille. Les Anglais montèrent une puissante expédition

navale en 1743, lors de la guerre de l’Oreille de Jenkins. Le commodore

George Anson quitta l'Angleterre avec six navires de guerre pour

attaquer les possessions espagnoles le long de la côte pacifique

de l'Amérique du Sud, puis, si possible, en remontant vers le nord,

capturer le galion. Le commodore et sa flotte devaient en fait boucler

un véritable voyage autour du monde. |

|

|

Prise du galion de Manille, la Nuestra Señora de Cabadonga en juin 1743, par le vaisseau anglais Centurion du commodore Anson au cap Espiritu Santo dans l'ile de Samal, aux Philippines. |

||

|