|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

Astrolabe

Atocha, galion espagnol

Berlin, frégate allemande,

XVIIe siècle

Bretagne, 1766

Caraque Atlantique

Chaloupe armée en

guerre, XIXe siècle

Cocca Veneta

Cogge médiéval

Confiance, Surcouf

Drakkar viking

Endeavour, 1761

Flore, frégate française,

XVIIIe siècle

Golden Hind, Francis

Drake

Louis XV, XVIIIe siècle

Mirage

Ouragan

Polacca Veneziana

Prins Willem, 1649

Protecteur, 1760

Requin, chébec du

XVIIe siècle

Santa Maria, 1492

Soleil Royal, 1669

Souverain des mers, 1638

Valmy, 1847

Yacht Mary, 1660

|

| |

HISTOIRE

NAVALE

Les thèmes liés aux maquettes

: |

| |

Bévéziers,

1690

Charles Ier d'Angleterre, le

Ship Money

Décollage économique

de l'Europe

Décoration navale

française

Dumont d'Urville

Explorations scientifiques

du XIXe siècle

Francis Drake

Frégate française

au XVIIIe siècle

Frégates américaines

au XIXe siècle

Frégates dans les

Marines de guerre

Guerre de Sept Ans

Hanse allemande

Hypothèses sur

Christophe Colomb

Invincible Armada

La Hougue, 1692

La Royale après

la guerre de Sept Ans

La Royale (Restauration, Monarchie

Juillet)

Les Compagnies des Indes

Lutte contre les Barbaresques

Marine française

de 1815 à 1848

Navires viking

Première Marine de

Louis XIV

Règles de la guerre

de course

Suffren

Surcouf

Tourville

Traite négrière

transatlantique

Transport atlantique

(XVIe-XVIIe s.)

Transport des Indes vers

l'Espagne

Venise, XVe et XVIe

siècles

Venise, XVIIIe siècle

Voyages de James Cook

Yachts royaux d'Angleterre

Contact

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

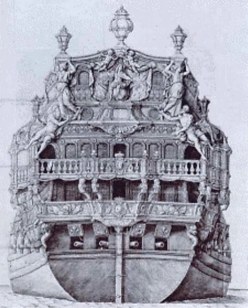

Le Mirage est une synthèse des puissants

vaisseaux trois-ponts d'environ 74 canons sortis des arsenaux du

Royaume de France entre 1660 et 1670. Contrairement aux navires

de guerre construits dans la première moitié du XVIIe siècle, le

Mirage a perdu une partie de la surélévation des superstructures

à la poupe. Cette surélévation était typique d'une époque où un

bâtiment de guerre, destiné au combat rapproché, voire à l'abordage,

devait dominer ses adversaires.

La batterie basse du Mirage est percée à 14 sabords et armée de

canons de 24 livres (parfois de 18 livres en cas de pénurie de 24).

A la proue, on remarque l'absence des sabords de chasse. La deuxième

batterie est armée de canons de 18 livres. Le pont principal constitue

la troisième batterie avec des canons de 8 et 12 livres. Le gaillard

d'avant n'est pas armé alors que le gaillard d'arrière possède 4

canons de 6 livres. Au-dessus, la dunette n'est pas armée non plus.

L'arcasse est forte de 4 canons de chasse, armement traditionnel

sur les vaisseaux de premier rang. Enfin, la présence de trois grands

fanaux à la poupe indique qu'il s'agit d'un vaisseau amiral. La

poupe est somptueusement parée d'ornementations et de sculptures

en ronde-bosse disposées de manière symétrique le long des deux

galeries superposées. La présence de galeries de côté en lieu et

place des bouteilles est typique des vaisseaux de la première Marine

du Roi Soleil.

|

|

|

|

Un canonnier (médaille de la Monnaie de Paris)

|

|

|

La maquette est en double bordage : un premier

bordage (interne) en camphrier et le deuxième en teck. Au niveau

des première et deuxième batteries, le bordage est en pin. Le modèle

est entièrement construit à la main.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

En 1661, Mazarin meurt. La Marine de

France n'existe pratiquement plus. Seule une vingtaine de vaisseaux

de 16 à 56 canons a pu être sauvée de la ruine. Louis XIV décide

de doter le royaume d'une flotte capable de rivaliser avec les deux

grandes forces navales de l'époque : les Provinces-Unies et l'Angleterre.

En 1666, les constructions, trop lentes, forcent la France à acheter

huit vaisseaux en Hollande et au Danemark. En 1668, le rythme s'accélère

et, en 1671, l'objectif de 120 vaisseaux est atteint. C'est ce que

les historiens appellent la première Marine de Louis XIV.

Cette construction s'est faite sans aucune directive générale et

officielle. A l'époque médiévale, les seigneurs, aidés des entrepreneurs,

se muaient en architectes pour diriger les ouvrages. De 1660 à 1670,

rien n'a changé : les officiers de haut rang sont chargés de donner

les directives aux maîtres charpentiers. Ces directives sont données

en fonction des goûts et du savoir de chacun d'eux. Les officiers

viennent essentiellement des armées de terre, où ils se sont distingués,

et n'ont pas la compétence pour prendre les meilleures décisions.

Abraham Duquesne, lieutenant général des armées navales, est l'un

des rares à savoir de quoi il parle, mais ses avis seront rarement

suivis. Pourtant certains concepts de construction existent : Colbert,

chargé des affaires de la Marine dès 1660, fait part de conseils

précis dans sa correspondance. Cependant il lui est difficile de

lutter contre le poids des habitudes dans les arsenaux.

|

|

|

Jean-Baptiste Colbert, chargé

des Affaires de la Marine en 1660

|

|

|

La poupe du Soleil Royal. Maquette

en construction

|

|

|

|

|

En attendant la mise à l'eau de cette

marine, la France importe : d'abord du bois du nord de l'Europe

pour les mâtures, du chanvre de Riga pour les cordages, de la saumure,

du goudron végétal, mais aussi du cuivre et de l'étain (pour le

bronze des canons). Elle importe aussi de la main-d'œuvre pour

ses arsenaux : des charpentiers de Hollande qui enseignent leur

art aux charpentiers français, des fondeurs et des forgerons pour

la confection des canons et des ancres. Heureusement, malgré les

pillages et les destructions qui accompagnèrent les deux Fronde,

le pays n'est pas sans potentiel. A Brest, les Hubac possèdent une

longue expérience dans la construction navale ; à Toulon, plusieurs

maîtres charpentiers exercent sous la direction de Gédéon Rodolphe,

un remarquable constructeur hollandais qui a quitté son pays en

1645, sur les instances de Mazarin, pour s'établir en Provence.

La décoration navale de la première Marine se veut somptueuse. Les

vaisseaux de ligne copient le faste de Versailles. Tout doit concourir

au prestige du Roi. Colbert le rappelle à d'Infreville, intendant

de l'arsenal de Toulon, en 1669 : "Il n'y a rien qui frappe tant

les yeux, ni marque tant la magnificence du Roi que de bien orner

les vaisseaux comme les plus beaux qui aient encore paru à la mer."

Charles Lebrun est désigné pour concevoir les décorations et en

superviser l'exécution. De nombreuses sculptures de style baroque,

parfois teintées de classicisme, embellissent les œuvres mortes

des navires. Les artistes puisent leur inspiration dans le Panthéon

antique : poupes et proues sont ornées de divinités de l'Olympe,

d'animaux symboliques.

Cependant Lebrun, absorbé par la décoration des jardins de Versailles,

est obligé de délaisser les décorations navales. A Toulon, le sculpteur

Girardon, qui a la confiance de Lebrun, est chargé des décors. A

Brest, il faut faire appel à des artistes de la région parisienne.

Evidemment, l'exécution de ces monuments artistiques, bien éloignés

des besoins militaires, prend du temps et coûte cher.

|

|

|

|

La poupe du Dauphin Royal,

vaisseau achevé en avril 1670 à Toulon. Elle offre un exemple des

décors abondants et parfois surchargés de la première marine de

Louis XIV.

A cette époque, les Anglais ont abandonné les grandes

renommées sur leurs navires et vont s'orienter peu à

peu vers des poupes standardisées.

|

|

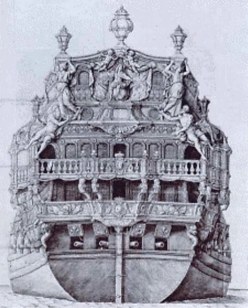

La poupe du Mirage. Les décorations

sont en laiton doré.

L'absence de bouteilles est typique des vaisseaux de la première

marine de Louis XIV.

Les trois fanaux à la poupe indiquent qu'il s'agit d'un vaisseau

amiral.

|

|

|

|

La nouvelle Marine est aussitôt comparée

à ses rivales. Dans l'ensemble, les bâtiments ne portent pas bien

la voile : les œuvres mortes sont trop élevées, l'abondance des

décorations surcharge les vaisseaux et le gaillard d'avant s'avère

parfois pénalisant dans la navigation.

On aboutit ainsi au premier règlement royal du 4 juillet 1670 établissant

le nombre de ponts, l'étagement des logements et les aménagements

du fond de cale ; le gaillard d'avant est interdit sauf sur les

deux plus grosses unités de la flotte (Soleil Royal et Royal Louis).

Ce règlement essaie en outre d'apporter une uniformité dans l'entre-distance

des sabords de la batterie basse. En réalité, ces mesures ne suffisent

pas à remédier aux préoccupations de la construction, d'autant plus

que s'engage une polémique sur la largeur des vaisseaux : celle-ci

doit-elle faire plus ou moins le quart de la longueur? Les constructeurs,

en désaccord, campent sur leur position.

Paraît alors le deuxième règlement royal du 22 mars 1671 qui instaure

officiellement les Conseils de construction. Ceux-ci doivent rassembler

toute l'information possible sur toutes les marines, y compris celle

de France, s'informer de tout ce qui contribue à la bonne ou mauvaise

tenue des vaisseaux à la mer et, enfin, dresser des devis pour les

constructions. D'autre part, le règlement tente d'améliorer la stabilité

sous voile des vaisseaux en réduisant la hauteur entre les ponts,

donc l'élévation des œuvres mortes.

Ce deuxième règlement ne parviendra pas à standardiser la construction

car, à la base, les critères ne sont pas arrêtés. Après la fascination

de Colbert pour la flotte des Provinces-Unies survient, en 1672,

le changement d'alliance : la France se rapproche de l'Angleterre

et part en guerre avec elle contre les Hollandais. Colbert éprouve

alors une vive admiration pour le Marine anglaise. Lors de la jonction

des flottes anglaise et française en juin 1672, peu avant la bataille

de Solebay, les officiers français se livrent à une véritable inspection

des vaisseaux de ligne anglais. Tourville, le futur amiral, aidé

du fils Hubac, se rend notamment à bord du Royal Charles afin d'en

relever les principales mesures! Ces relevés aboutissent à des mémoires

transmis aux Conseils de construction.

De nombreux voyages de dignitaires et commissaires français outre-Manche

viennent enrichir les documents soumis aux Conseils. On remarqua

des différences notables entre les deux Marines. La flotte anglaise

étant regardée comme la plus puissante d'Europe, les charpentiers

français furent montrés du doigt.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La poupe du Dauphin Royal (vaisseau

du XVIIIe siècle)

maquette d'arsenal (musée de la Marine de Rochefort)

|

|

|

Louis XIV édicte alors le règlement du

13 septembre 1673 qui fixe les dimensions nécessaires des différents

vaisseaux pour aboutir à une réelle uniformisation. Ce règlement

ne sera guère suivi d'effets. A Brest, les Hubac continuent leur

pratique, notamment en mettant à l'eau des vaisseaux plus larges

qu'ailleurs. Au niveau de la décoration, l'architecture des poupes

est en partie simplifiée ; les sculptures sont allégées. Le retour

des galeries (comme sur le Mirage) est interdit au profit des bouteilles.

A la suite de la campagne du Texel en 1673, une nouvelle polémique

s'engagea : celle de la hauteur du tirant d'eau. On s'aperçut que

les vaisseaux français tiraient cinq pieds de plus que les vaisseaux

hollandais. Colbert exigea un mémoire sur le tirant d'eau de tous

les vaisseaux du roi! Mais la France lutte maintenant contre une

partie de l'Europe coalisée : Provinces-Unies, Espagne et empire

germanique. Les impératifs de la guerre monopolisent toutes les

attentions. Tiraillés entre les exigences du ministre, les contraintes

techniques et le poids indispensable de l'expérience, les maîtres

charpentiers ne respectent pas les règlements royaux. Personne ne

parle plus de standardisation.

|

|

|

La jonction de la flotte française du comte

d'Estrées avec la flotte anglaise du duc d'York quelques jours avant

la bataille de Solebay (7 juin 1672). Tableau de Jan Karel Donatius

van Beecq au musée de la Marine de Paris (photo de l'auteur)

|

|

|

Il faudra attendre l'Ordonnance du 15

avril 1689, après la mort de Colbert et celle de son fils Seignelay,

pour voir un ultime essai de standardisation. Entre-temps, les écoles

de construction navale et de mathématiques se sont implantées ;

la pratique du plan s'est généralisée. L'Ordonnance de 1689 fixe

le cadre de la construction de la deuxième Marine de Louis XIV :

les vaisseaux s'allongent, la puissance de feu s'accroît ; les dimensions

des navires des cinq premiers rangs sont imposées (mais, là encore,

les constructeurs ne les respecteront pas). La deuxième Marine va

subir l'épreuve du feu lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg.

Après la bataille indécise de Velez-Malaga en 1704, le roi décide

de privilégier la guerre de course. Il met un terme à la construction

des vaisseaux de ligne et plus particulièrement à celle des trois-ponts.

|

|

Charpentier de marine (médaille de la Monnaie

de Paris)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|