|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

Les chaloupes sont les embarcations utilisées

dans toutes les marines pour le transport des charges afin d'assurer

le service des vaisseaux : liaison avec la terre et les ports, manœuvre

des ancres, corvées d'eau, approvisionnement du vaisseau en campagne,

recherche d'aiguades lors de l'approche de terres inconnues. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

La chaloupe armée en guerre présentée ici est en teck ciré et vieilli. Sa taille réelle est de 13 m de long sur 3,50 m de large. La maquette porte un canon de 24 livres à l'avant et deux pierriers à l'arrière projetant des boulets d'une livre. Les plans sont ceux de l'Atlas du Génie Maritime de 1834. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Le modèle présenté est à l'échelle 1/36e.

La chaloupe mesure 13 m de long, 3,50 m de large et possède un creux

de 1,40 m. Elle est armée d'un canon de 24 livres et de deux pierriers

lançant des projectiles d'une livre. Les plans sont issus de l'Atlas

du Génie Maritime portant la date de 1834. Le canon tire en chasse,

c'est-à-dire depuis l'avant de la chaloupe. La présence de glissières

constitue une particularité intéressante de ce type de modèle. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

La chaloupe de 1834 vue de l'arrière |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

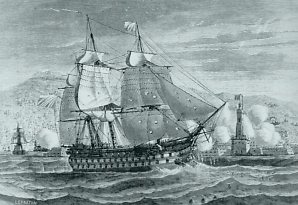

La nouvelle marine, composée de croiseurs et de transports, est rapidement engagée dans des opérations militaires. Après une intervention, de 1821 à 1823, dans la révolution espagnole, survient l'affaire plus sérieuse de l'indépendance de la Grèce. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

En 1821, un mouvement indépendantiste

grec boute le feu aux flottes turques. Il garde l'avantage jusqu'en

1824. A cette date, la flotte moderne du pacha d'Egypte entre en

lice pour mater les Grecs. L'opinion européenne s'en émeut. Le Tsar

intervient pour soutenir la Grèce. L'Angleterre et la France se

joignent à l'Empire russe. Les amiraux de la flotte combinée font

savoir au pacha Ibrahim Bey qu'ils s'opposeront à l'opération qu'il

projette contre Hydra. Ils s'en vont mouiller à Navarin à portée

de canons de la flotte turque. L'objectif secret allié est de créer

un incident pour en finir rapidement. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

La bataille de Navarin, toile d'Auguste Mayer (partiel, photo de l'auteur) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

En plein XIXe siècle, des Etats barbaresques subsistent en Méditerranée. Leurs actes de piraterie exaspèrent les puissances européennes. Après un sévère bombardement d'Alger par l'escadre de lord Exmouth en 1816, la France fait entendre sa voix. En dépit d'une vieille dette révolutionnaire - toujours impayée - pour un achat de blé, le consul de France à Alger, monsieur Deval, émet des protestations |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

Le navire français La Provence canonné devant Alger |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

officielles pour ces actes de brigandage.

Le dey Hussein finit par s'emporter et chasse l'ambassadeur du palais

d'un coup de chasse-mouches. Nous sommes le 30 avril 1827. L'affaire

prend aussitôt des proportions considérables. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

"Naufrage" de Claude-Joseph Vernet (photo de l'auteur) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Le 9 août 1830, Louis-Philippe prête serment. A Londres, notre ambassadeur, Talleyrand, œuvre pour un rapprochement solide entre la France et l'Angleterre, les Anglais appréciant le nouveau régime parlementaire français. Après la bataille de Leipzig en 1813, les coalisés ont créé le royaume des Pays-Bas. Le traité de Vienne en 1815 y a rajouté la Belgique. L'union est précaire, la révolution éclate en 1830. En fait, les Anglais assurent le gros de l'action navale, les Français n'envoient que quelques navires. La Belgique devient une monarchie constitutionnelle avec Léopold de Saxe Cobourg à sa tête. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

La chaloupe armée en guerre vue en gros plan |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Don Miguel règne en tyran sur le Portugal depuis 1826 et multiplie les vexations sur les représentants des pays libéraux. En juin 1831, l'amiral Roussin force les passes du Tage avec six vaisseaux, quatre frégates et trois corvettes pour faire entendre raison au despote. L'amiral regagne à Brest en emportant l'escadre portugaise en gage de bonne exécution des accords. En 1833, le Portugal obtient un régime constitutionnel. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Après le congrès de Vienne, la France essaie de retrouver son rang parmi les puissances maritimes sans faire aucun remous qui puisse irriter l'Angleterre. A côté des expéditions militaires, la Marine se lance dans des voyages d'exploration à l'autre bout du monde avec Bougainville, Dumont d'Urville ou Duperrey. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Gabiers dans les voiles |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

La Marine de la Monarchie de Juillet marque aussi l'époque des derniers navires en bois. Avec la Gloire, premier navire cuirassé à vapeur au monde lancé en 1859, la page des voiliers est définitivement tournée. |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Le Parnasse de François Roux, 1841 (partiel) |

||||||||||||||||||||||||||||||||