|

|

|

|

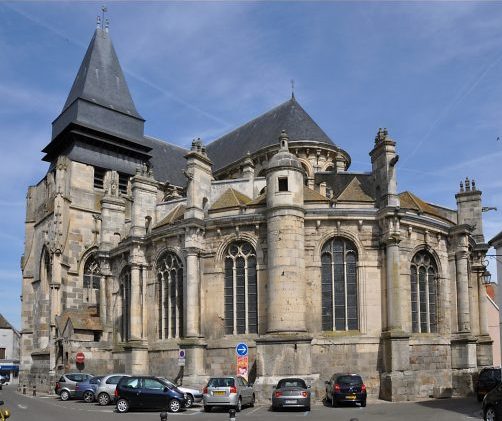

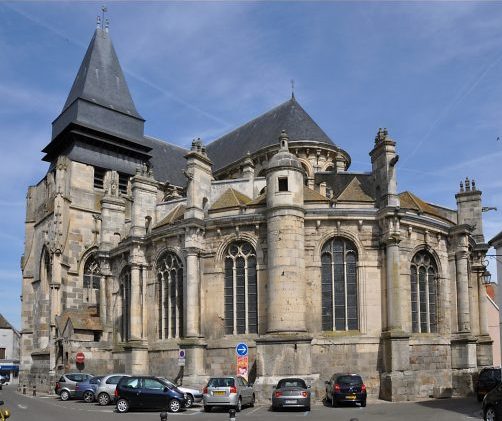

L'église Saint-Jacques

et Saint-Christophe offre l'exemple d'un édifice cultuel

bâti exclusivement avec les dons des habitants de la

ville. Ni le clergé ni les seigneurs locaux n'ont participé

à son financement. Et la construction aura pris deux

cent cinquante ans... Au début du XIIe siècle,

il y avait à Houdan deux églises : Saint-Jacques-le-Majeur

et Saint-Jean. La première datait du XIe siècle

et se trouvait à l'emplacement de l 'église

actuelle ; la seconde a disparu. Un troisième petit

édifice, la chapelle Saint-Matthieu, a été

détruit en 1860 pour permettre l'arrivée du

chemin de fer.

Au tout début du XVIe siècle, la ville de Houdan

décide de reconstruire l'église Saint-Jacques.

Grâce au commerce du grain, les marchands se sont enrichis

et les dons affluent. Sans oublier que le vicaire général

de Chartres,

évêché dont dépend Houdan, a accordé

quarante jours d'indulgence aux marguillers et à tous

les fidèles qui donneront pour l'église et son

ornementation. En 1510, le patronyme de saint Christophe est

venu s'ajouter à celui de saint Jacques.

Les historiens situent le démarrage des travaux entre

1525 et 1540 : d'abord la façade, puis la nef jusqu'au

transept, de l'ouest vers l'est. Le style retenu est bien

sûr celui de l'époque, à savoir le gothique

flamboyant. En 1545 commence l'élévation du

chœur

où l'on voit un début d'influence du style Renaissance

avec des chapiteaux

à grotesques et à têtes humaines dans

les piliers est du transept. Puis, en 1561, on façonne

les terrasses des chapelles

rayonnantes, des chapelles qui ne seront d'ailleurs terminées

que vers 1610. Cinquante années pour les bâtir.

Est-ce la conséquence des guerres de Religion qui frappent

le Royaume, qui refroidissent le commerce et qui assèchent

les bourses ? Quoi qu'il en soit, le style architectural est

cette fois clairement le style Renaissance avec son retour

à l'antique : colonnes carrées surmontées

d'un bandeau en forte saillie ; absence de chapiteaux ; clés

pendantes et, à l'extérieur, colonnes

cylindriques séparant les chapelles. Notons qu'en

1633 la voûte

du chœur s'effondre. La nouvelle ne sera achevée

qu'en 1647. En 1672, on note l'installation du retable

du chœur et du maître-autel, œuvres de Thomas

Rousseau, menuisier à Houdan.

En 1712, on reconstruit la voûte de la nef, on refait

certains piliers et le mur qui termine le transept au nord.

Remarquons que le transept de l'église ne possède

pas de croisillon au nord et que le clocher reste inachevé,

sans doute par manque de fonds. Louis-Alexandre Clicquot commence

la construction de ses grandes

orgues en 1734. Mobilier et ornementation suivent : banc

d'œuvre et chaire à prêcher en 1744, stalles

du chœur et lutrin en 1747.

Sous la Révolution, début juin 1794, l'église

Saint-Jacques est transformée en temple de la Raison.

Le linteau supérieur de sa façade possède

à ce titre une très rare inscription à

l'Être suprême (voir plus

bas). Mais tout prend fin avec la chute de Robespierre.

Au XIXe siècle, on met en place de nouvelles cloches

et un orgue de chœur (ce qui va conduire au délaissement

de l'orgue Clicquot

qui ne reprendra vie qu'en 1972).

L'église Saint-Jacques et Saint-Christophe a été

classée Monument historique en 1840. Avec une construction

qui s'étale sur trois siècles, du XVIe au XVIIIe,

elle illustre la transition du gothique flamboyant au style

Renaissance. Longue de 50 mètres, avec un intérieur

assez dépouillé, elle n'en vaut pas moins la

visite pour sa juxtaposition des différents styles

artistiques, ses élévations gothiques, son déambulatoire

Renaissance et son beau retable du maître-autel daté

de 1672. On mentionnera aussi une fresque de 1582 dans la

chapelle rayonnante dédiée à Notre-Dame

de Montserrat.

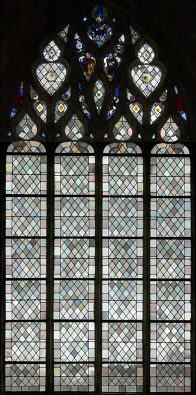

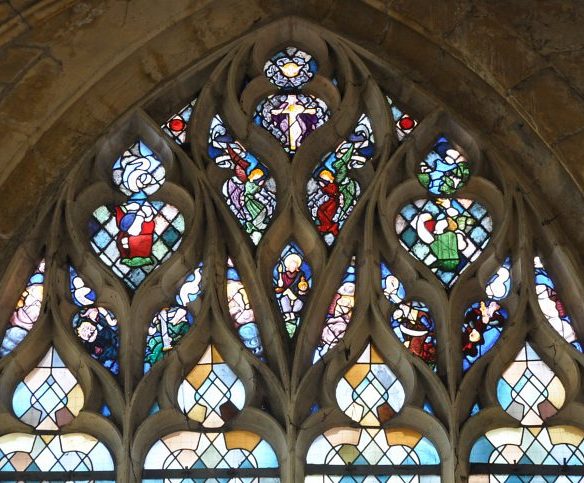

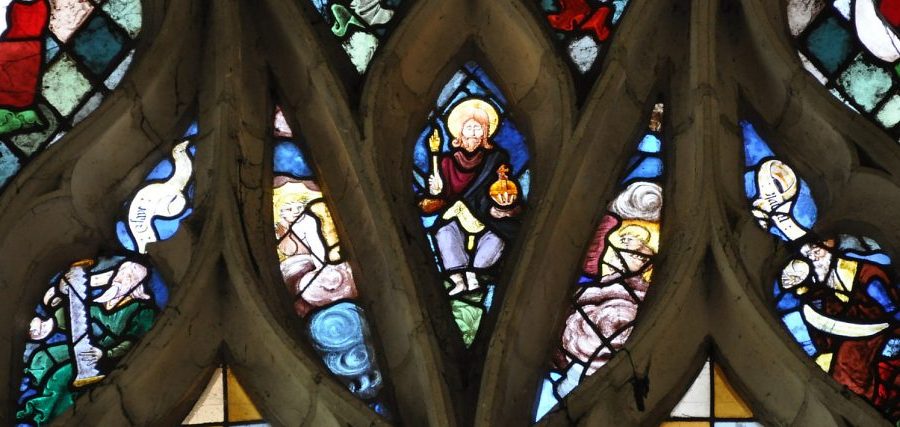

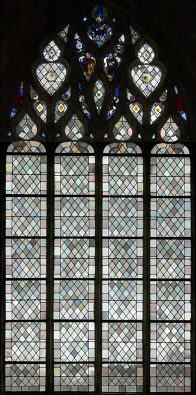

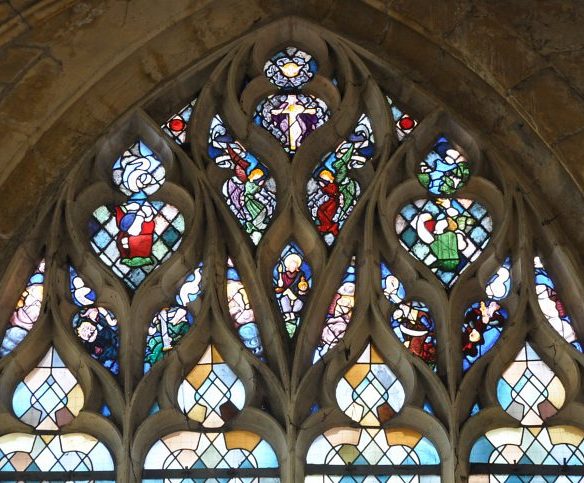

La verrière

a compté quelques œuvres du XVIe siècle.

Malheureusement, il n'en reste plus aujourd'hui que des fragments

insérés dans des matrices losangées en

verre blanc. Cette page en donne de nombreux extraits. On

pourra regarder aussi avec intérêt le grand vitrail

peu banal de 1862, situé dans la chapelle Sainte-Célestine.

Offert par Étienne Flèche en ex voto de sa guérison,

il s'y est fait représenter avec sa famille sous les

traits de saints et saintes.

|

|

|

Vue générale de la nef avec son aspect gothique flamboyant.

Les vitraux en verre blanc assurent à l'église une exceptionnelle

luminosité.

La chaire à prêcher date de 1744, le retable du chœur

de 1672. |

L'église Saint-Jacques vue depuis le sommet du donjon. |

L'église Saint-Jacques vue depuis la campagne au sud

de la ville. |

|

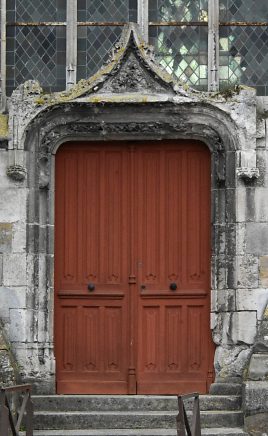

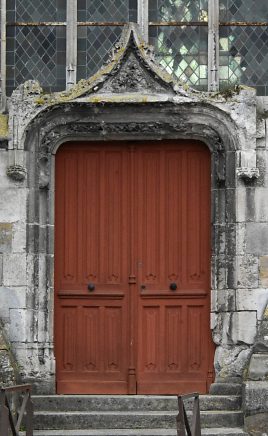

La façade occidentale.

Les personnages des voussures ont été consciencieusement

martelés à la Révolution.

Seul subsiste, intact, un buste

de femme à la droite de l'horloge. |

Le chevet Renaissance de l'église Saint-Jacques.

|

La

façade occidentale. Du XVIe siècle,

de style gothique flamboyant, elle devait être

fort belle jadis avec ses statues nichées entre

consoles et dais.

Sous la Révolution, en juin 1794, l'église

de Houdan fut transformée en temple de la Raison.

Au-dessus du portail, le linteau supérieur porte

l'inscription assez rare : «LE PEUPLE FRANÇAIS

RECONNOÎT L'EXISTENCE DE L'ÊTRE SUPRÊME

ET DE L'IMMORTALITÉ DE L'ÂME». Le

culte de l'Être suprême ne dura que cinquante

jours : tout s'arrêta avec la chute de Robespierre,

le 10 Thermidor de l'an II (28 juillet 1794).

Même s'il se trouvait quelques Houdanais zélés

à cette époque, la ville n'eut guère

à souffrir des exactions sanguinaires de la Révolution.

On note seulement que toutes les têtes des personnages

ornant l'archivolte furent martelées. De plus,

la ville, grande place marchande de la Beauce, reçut

à plusieurs reprises les injonctions de la Convention

d'envoyer du blé à la capitale.

Les vantaux

de bois de la double porte sont remarquables : la partie

supérieure, sculptée, date de la Renaissance.

Notons enfin qu'un beau buste

de femme, haut perché, subsiste, intact.

|

|

|

«LE PEUPLE FRANÇAIS RECONNOÎT

L'EXISTENCE DE L'ÊTRE SUPRÊME

ET DE L'IMMORTALITÉ DE L'ÂME»

Cette inscription sur le linteau supérieur de la façade

a été peinte sous la Terreur. |

|

|

Le portail de style gothique flamboyant de l'église Saint-Jacques.

Première moitié du XVIe siècle. |

Sculpture du portail : animal fantastique dans une frise florale. |

Détail d'un dais de style gothique flamboyant dans le

portail.

La méticulosité des scuptures ne peut que faire

regretter

les dégradations de l'époque révolutionnaire. |

Frise avec animal et pampres

sur le côté du portail. |

|

Détail des voussures de l'archivolte du portail. |

Un personnage sans tête dans une voussure de l'archivolte

du portail. |

Détail des voussures de l'archivolte du portail.

À gauche, le personnage saisit de sa main les plis de

sa robe.

Les détails de ce qui reste de cette sculpture

sont la marque de sculpteurs de haut niveau. |

|

|

Partie supérieure du vantail gauche.

Partie supérieure du vantail gauche.

Les vantaux sont consacrés aux Saints patrons de l'église

: saint Jacques et saint Christophe.

La partie supérieure des vantaux de bois sculpté

est d'époque Renaissance.

«««--- Saint Christophe porte l'Enfant sur

ses épaules.

Saint Jacques le Majeur tient son bâton de pèlerin

---»»» |

|

|

Le côté nord de l'église. Le transept n'a

pas de de croisillon au nord.

Le côté nord de l'église. Le transept n'a

pas de de croisillon au nord.

|

La porte du côté nord comporte voussure et accolade.

La porte du côté nord comporte voussure et accolade. |

|

STYLE GOTHIQUE FLAMBOYANT

Identité des remplages en tiers point au premier niveau, différentiation

au second. |

STYLE RENAISSANCE

Baies en plein cintre, simplification du dessin du remplage, colonnes

monocylindriques séparant les chapelles. |

| LA NEF DE SAINT-JACQUES

ET SAINT-CHRISTOPHE |

|

La nef et le bas-côté nord.

La chaire à prêcher, œuvre de Pierre Fillastre,

a été achetée en 1744. |

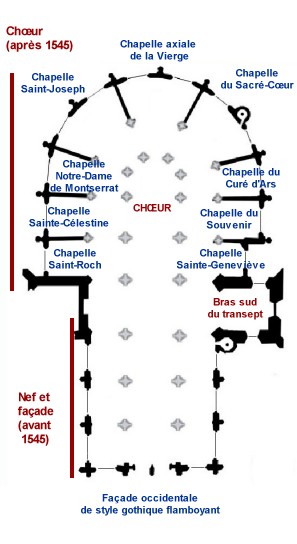

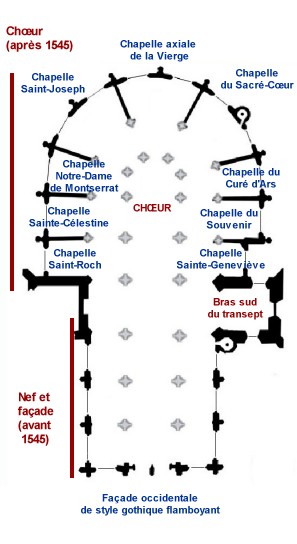

Plan de l'église Saint-Jacques et Saint-Christophe |

Élévation sud de la nef (sur deux niveaux) vue

depuis le transept. |

|

Architecture

intérieure.

La longueur de Saint-Jacques-le-Majeur est de 50 mètres.

On voit, sur le plan à gauche, que le chœur

occupe la plus grande partie de l'édifice comme

si tout avait été fait pour favoriser

la déambulation des fidèles autour des

reliques... qui n'ont jamais existé ici. Notons

quand même que l'église était une

étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Le chœur affiche 28 mètres de large contre

17 pour la nef. Quant à la voûte, elle

s'élève, de manière uniforme sur

toute sa longueur, à 19 mètres.

La construction semble avoir commencé en 1525

par la nef qui est de style gothique flamboyant : arcades

en tiers point avec intrados à moulure multiple

; absence de chapiteaux, mais retombées en pénétration

sur les piles. Une mince corniche peu saillante sépare

les deux niveaux de l'élévation. Le gothique

flamboyant s'observe aussi dans le remplage des

baies dont le dessin est identique au premier niveau.

Au second, il diffère dans chaque fenêtre,

tout en adoptant une forme très simple.

Le couvrement de l'église est voûté

d'ogives, mais l'influence de la Renaissance se voit

dès le transept avec la présence de clés

pendantes. Trois photos

les donnent en gros plan. On en trouve d'autres dans

la voûte

du chœur. Les chapiteaux

du transept (qui se situent si haut qu'il faut un téléobjectif

ou une paire de jumelles pour les observer vraiment)

marquent aussi l'entrée dans la Renaissance :

ils sont riches de grotesques et de têtes humaines.

Enfin, le remplage des baies

des chapelles rayonnantes a totalement abandonné

le style flamboyant.

En s'étalant sur plus de deux siècles,

la construction de Saint-Jacques-le-Majeur offre l'image

d'une église illustrant une transition douce

du style gothique vers le style Renaissance.

|

|

|

La voûte de l'église vue en grand angle. |

Une travée de la nef avec un vitrail typique de l'église

Saint-Jacques :

un réemploi de vitraux du XVIe siècle dans une

baie en verre blanc.

Ici, la baie 14 avec les saints Roch et Sébastien. |

Baie 13, détail : la Vierge de l'Annonciation.

Le tympan de cette baie reçoit une

recomposition du XXe siècle. |

|

Baie 15 : vue d'ensemble. |

|

Les

vitraux de Saint-Jacques Le Majeur.

Même s'il n'y a jamais beaucoup de vitraux Renaissance

dans l'église, ce qui nous en reste n'est malheureusement

plus qu'à l'état de fragments, disséminés

dans des verrières losangées dont on donne

un exemple ci-contre à gauche. Ce travail de

réintégration de l'ancien dans le moderne

date de 1972.

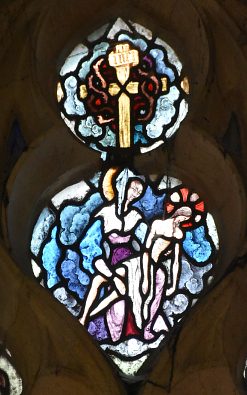

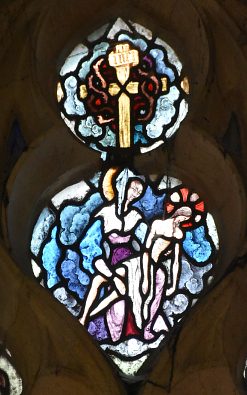

Seule la baie axiale (baie

100) garde un semblant de vitrail d'origine. Datée

de 1633, elle a cependant été très

restaurée. On y voit une Annonciation et saint

Jacques le Majeur debout avec son bâton.

Dans la nef, les baies 14,

19

et 20

sont les seules dont les lancettes abritent des fragments

Renaissance (qu'on retrouve aussi dans le tympan d'ailleurs).

La lancette centrale de la baie 19 n'abrite qu'un ange

de petite taille, mais il est de très bonne facture.

Dans les baies 13, 15

et 17,

c'est exclusivement dans le tympan que l'on voit les

fragments du XVIe siècle, parfois au milieu d'angelots

créés au XXe siècle.

De l'époque Renaissance, le vitrail le plus intéressant

est sans conteste celui de la baie 14

: il montre un saint Roch appuyé sur sa canne

et un saint Sébastien couronné par deux

anges. Notons encore, dans les mouchettes de la baie

19,

deux fragments d'une Résurrection des morts et,

au second niveau de la nef, dans la baie 116,

les restes de ce qui pourrait être une Apparition

du Christ à saint Hubert.

Dans le déambulatoire, la chapelle Sainte-Célestine

accueille une très grande et belle verrière

de 1862 offerte par Étienne Flèche en

remerciement de sa guérison. Le donateur s'y

est fait représenter avec sa famille. Pour être

complet, la baie 7 de la chapelle Notre-Dame-de-Montserrat

reçoit elle aussi un petit fragment du XVIe siècle,

mais il est totalement illisible.

Le livre sur Houdan édité par le Syndicat

d'Initiatives de la ville en 1982 écrit que les

verrières ont toujours été une

cause de soucis pour la Fabrique. Plus grave encore

: «Les verrières tombent, peut-on y lire,

et les entrepreneurs renoncent à en assurer l'entretien

et les réparations.» En 1752, pour diminuer

les coûts, les marguilliers décidèrent

de murer la moitié inférieure des grandes

fenêtres de la nef. Une situation qui se prolongea

jusqu'en... 1968.

|

|

Baie 13, détail : Piéta du XXe siècle

dans le tympan. |

|

| BAIE 14 - SAINT

ROCH ET SAINT SÉBASTIEN |

|

Baie 14 - Totalité des fragments du XVIe siècle

À gauche, saint Jacques le Majeur ; à droite, saint

Sébastien couronné par les anges.

Au centre, deux colonnettes de réemplois de petits fragments

Renaissance.

La partie supérieure de la baie 14 est constituée de

créations du XXe siècle à thème floral.

Elle n'est pas donnée dans cette page. |

|

|

| BAIE 15

- TYMPAN RENAISSANCE |

|

| BAIE 116

- FRAGMENT RENAISSANCE |

|

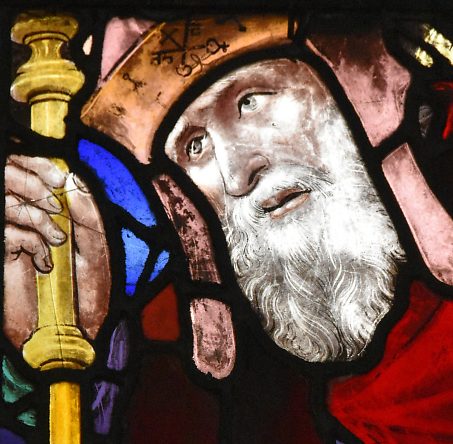

Baie 15 : Fragments de vitraux du XVI siècle restaurés

dans le tympan :

Saint Jacques le Majeur (ou saint Roch), le roi David

et un personnage non identifié.

|

Baie 15, détail : le roi David

XVIe siècle. |

Baie 116 : fragment du XVIe siècle.

Reste d'une Apparition du Christ à saint Hubert ? |

|

| CLÉS PENDANTES

DE LA NEF ET DES BAS-CÔTÉS |

|

|

Le gothique flamboyant de la nef et des bas-côtés

s'orne de

très belles clés pendantes de style Renaissance.

Leur besoin de restauration nuit à leur éclat.

|

|

|

| BAIE 17 - TYMPAN

RENAISSANCE |

|

Le bas-côté sud. La voûte est ornée de clés

pendantes.

À l'arrière-plan, l'entrée dans le déambulatoire. |

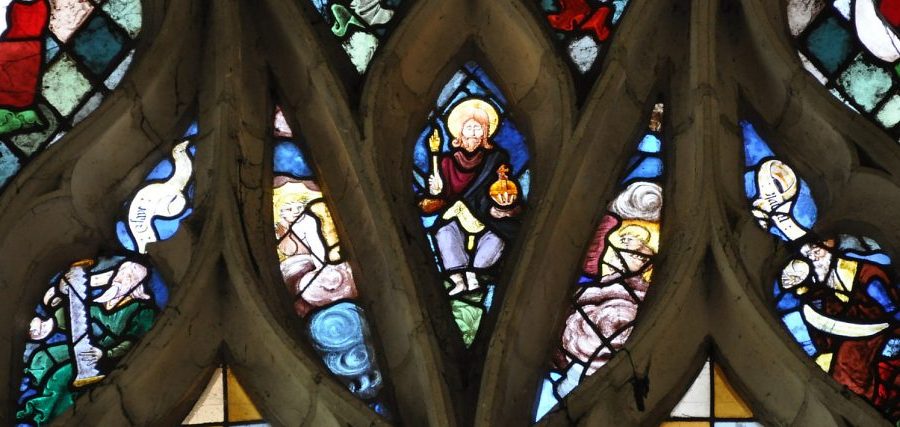

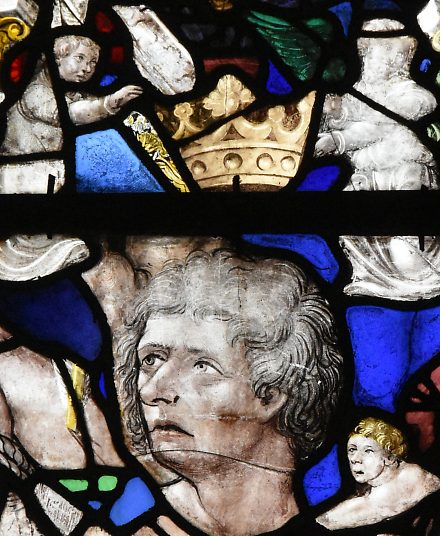

Baie 17, détail du tympan : Dieu le Père

et les quatre prophètes qui l'entourent sont du XVIe

siècle.

La partie haute (Trinité souffrante et deux anges) est

du XXe siècle. |

|

Baie 17, détail du tympan : Dieu le Père, deux

angelots et deux des quatre prophètes qui l'entourent.

XVIe siècle. |

|

|

| BAIE 19 - FRAGMENTS

RENAISSANCE |

|

Baie 19 : le tympan (XVIe siècle et XXe siècle). |

Le Martyre de saint Étienne

Auteur inconnu, XVIIe siècle ?

|

Baie

19, tympan.

Les quatre fragments d'une Résurrection

des morts (sur fond blanc) sont du milieu du XVIe siècle.

Le Christ des deux soufflets supérieurs et les

anges des mouchettes du bas (tous sur fond bleu) sont

du XXe siècle.

|

|

|

Baie 19, détail : Magnifique grisaille d'un ange dans

la lancette centrale.

Milieu du XVIe siècle. |

Baie 19, détail du tympan : deux scènes de résurrection

dans des mouchettes.

Milieu du XVIe siècle. |

| BAIE 20 - QUATRE

FRAGMENTS RENAISSANCE |

|

|

Le bas-côté sud et sa verrière occidentale

(baie 20). |

|

|

Baie

20. Dans sa lancette centrale, cette baie

abrite quatre fragments du XVIe siècle assemblés

en «macédoine» et donnés à

droite et à gauche, ci-contre.

Dans son tympan figure l'Agneau

pascal accompagné par deux anges tenant les

instruments de la Passion, le tout également

du XVIe siècle.

Source : Corpus Vitrearum.

|

|

|

«««--- Baie

20, détails ---»»»

Fragments de vitraux du XVIe siècle

disposés en «macédoine».

|

|

|

|

|

La nef et son élévation sud vues du chœur.

Au premier plan, les deux piles qui ouvrent sur le transept

sont ornées de chapiteaux Renaissance.

Perchés très haut, il faut une paire de jumelles

pour en observer les ornements.

Sur la gauche de la photo : le croisillon sud du transept. |

Baie 20, détail du tympan :

Un ange portant les instruments de la Passion.

XVIe siècle. |

|

| LA CROISÉE

DU TRANSEPT ET SES CHAPITEAUX RENAISSANCE |

|

|

|

Le transept vu en grand angle depuis le croisillon sud. |

Un ange tenant un phylactère sur la pile sud-ouest

de la croisée.

Un ange tenant un phylactère sur la pile sud-ouest

de la croisée. |

Chapiteau sud-est avec l'inscription : «1545». |

|

|

Voûte de la croisée et du bas-côté

sud dans le transept.

Notez les clés pendantes au sommet des ogives. |

Clé pendante à la croisée du transept. |

|

Tableau d'une Piéta d'un auteur inconnu (XVIIIe

siècle ?)

Autel de Notre-Dame des Sept Douleurs dans le transept. |

Autel du XVIe siècle

dans le croisillon sud du transept. |

Voûte en étoile du clocher dans le bras sud

du transept.

L'orifice pour le passage des cordes est orné de

quatre clés pendantes. |

|

|

| LE CHŒUR

DE SAINT-JACQUES ET SAINT-CHRISTOPHE |

|

Le chœur et son retable Renaissance.

On remarque que les piliers à l'arrière-plan, avec leur

large entablement, sont différents des autres.

Leur construction est postérieure et les goûts ont changé. |

|

|

|

|

L'abside avec sa voûte Renaissance. Le vitrail de

la baie 100 est daté de l'année 1633. |

Clé pendante dans la première travée

du chœur. |

Clé pendante à l'abside. |

|

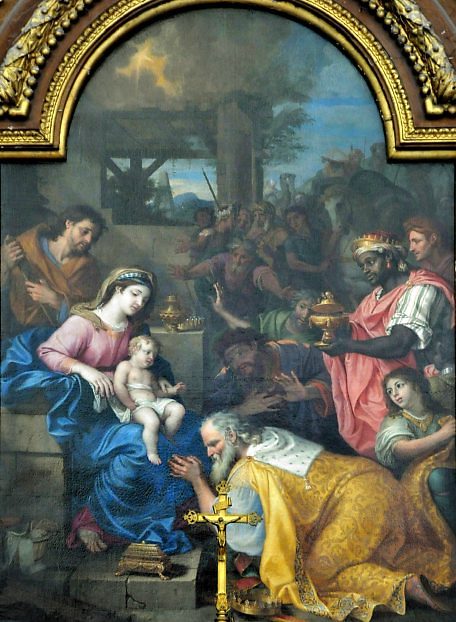

«L'Adoration des mages»

Médaillon anonyme du XVIIe siècle dans le

retable du chœur. |

|

|

Baie axiale (n° 100) : Annonciation et saint Jacques

le Majeur

Année 1633. |

|

|

Baie 100, détail : l'Annonciation (1633). |

Baie 100, détail : Saint Jacques le Majeur (1633).

Le voyageur se tient devant un beau paysage avec maisons et

lac, |

|

L'Ange de l'Annonciation, détail

1633. |

La Vierge de l'Annonciation, détail.

1633. |

|

Peinture Renaissance sur un pilier du chœur. |

Le Christ en croix au-dessus du retable du chœur. |

«Le Baptême du Christ»

Médaillon anonyme du XVIIe siècle dans le retable

du chœur. |

|

«««---

Peinture Renaissance.

Sous cette peinture est inscrit en caractères

gothiques :

|

Rappelons qu'à

cette époque un povre correspond

à un concept très précis

: c'est une personne qui ne peut subvenir à

ses besoins. Ce qui veut dire essentiellement

les malades, les estropiés (souvent par

faits de guerre), les vieillards et les veuves

avec enfants.

Un homme en pleine santé n'est jamais un

povre.

Voir l'encadré proposé sur la pauvreté

à la fin du Moyen Âge à propos

d'un vitrail Renaissance de la cathédrale

de Bourges.

|

| |

Il

ne appartient à nul hom

Tant soit il maistre ou

Grand Seigneur

se mettre au desus

du povre. |

|

|

|

| LE DÉAMBULATOIRE

ET LES CHAPELLES RAYONNANTES |

|

La chapelle rayonnante Saint-Roch et le déambulatoire nord.

Déambulatoire et chapelles rayonnantes sont de style Renaissance.

Sur tous les croisements d'ogives, les clés pendantes sont

de règle. |

|

|

Voûte de la chapelle Saint-Joseph. |

Voûte de la chapelle de la Vierge. |

|

| CHAPELLE RAYONNANTE

SAINTE-CÉLESTINE |

|

Chapelle rayonnante Sainte-Célestine avec son retable.

Chapelle rayonnante Sainte-Célestine avec son retable.

On remarquera, sur la voûte, la croix peinte ornée

de bas-reliefs dorés. |

Croix peinte ornée de bas-reliefs sur la voûte

de la chapelle Sainte-Célestine. |

Saint Matthieu et l'Ange (XVIIe siècle)

Bas-relief sur la voûte de la chapelle Sainte-Célestine. |

|

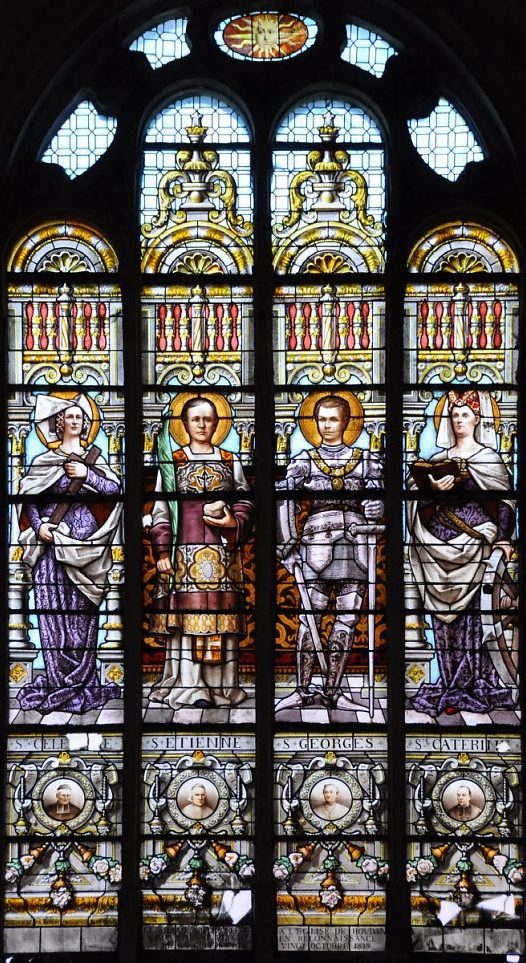

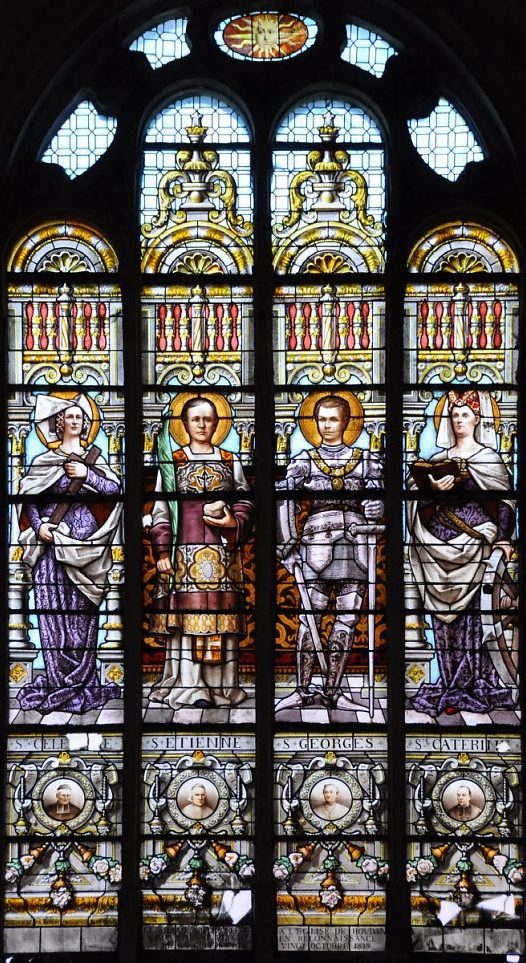

Cette grande verrière date de 1862.

Le donateur, Étienne Flèche, s'y est fait

représenter avec sa famille sous

les traits de sainte Célestine, saint Étienne,

saint Georges et sainte Catherine.

L'inscription du bas en donne l'origine :

« CE VITRAIL A ÉTÉ OFFERT À

L'ÉGLISE DE HOUDAN

PAR ÉTIENNE FLÈCHE EN RECONNAISSANCE

DE SA GUÉRISON DU VINGT OCTOBRE 1839». |

|

|

Le Père

céleste et, saint Jean (XVIIe siècle)

Bas-reliefs sur la voûte de la chapelle Sainte-Célestine.

|

|

|

| CHAPELLE RAYONNANTE

NOTRE-DAME DE MONTSERRAT |

|

Chapelle rayonnante Notre-Dame de Montserrat dans le déambulatoire

nord

et sa fresque de 1582. |

|

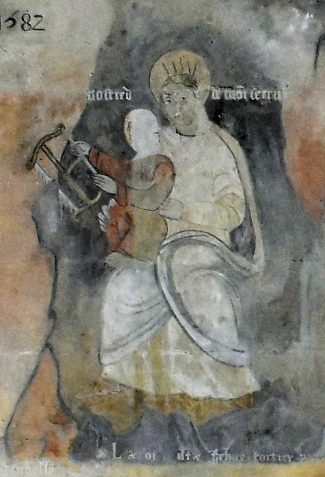

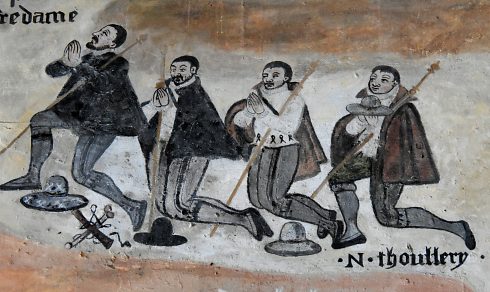

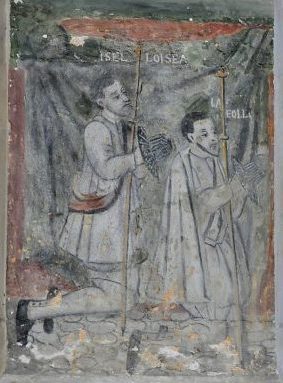

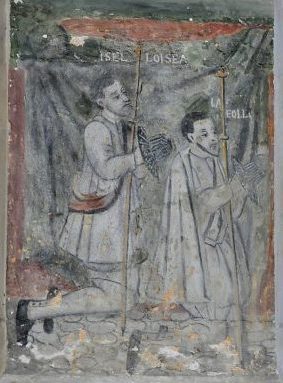

La

fresque du pèlerinage de Monserrat.

Cette vaste peinture murale, datée de 1582,

a été redécouverte en 1949, cachée

sous un badigeon jaune, et remise en état

en 1956. Elle s'étale sur 4,60 mètres

de long et 4,10 mètres de haut. Composée

de deux Vierges à l'Enfant, d'architecture

et d'une multitude de personnages, elle représente

le pèlerinage d’une trentaine de Houdanais à Notre-Dame

de Montserrat (Catalogne) au XVIe siècle.

Ces gens entreprirent le voyage pour demander

à la Vierge de faire cesser l'épidémie

de peste qui sévissait dans leur région.

Survenue à Paris en août 1578 et

aggravée par une épidémie

de coqueluche, la peste s'était propagée

tout autour de la capitale à la suite de

l'exil précipité des Parisiens vers

leurs demeures de l'Ile-de-France (quand ils en

avaient une). Le virus voyagea avec eux. En quelques

courtes années, il fit des dizaines de

milliers de morts.

Au centre du dessin se tient, assise, une Vierge

à l'Enfant. C'est la copie du sceau

des moines du XVIe siècle, lit-on dans

le livre sur Houdan édité par le

Syndicat d'Initiatives en 1982. La seule différence

est que, sur le sceau, l'Enfant se tient sur le

genou gauche de Marie. On remarquera que la couronne

de la Vierge est en dents de scie et que l'Enfant-Jésus

tient lui-même une scie, rappels de l'étymologie

de Monserrat (Mont scié). Une autre

Vierge à l'Enfant, aux contours plus précis,

mais incolore, se trouve sur la droite du dessin.

Appelée Notre

Dame de la Roche, elle veut rappeler la découverte

à Montserrat de la statue de la Vierge

dans l'anfractuosité d'un rocher.

La fresque est assez étonnante dans la

personnalisation des participants car les noms

sont écrits. Sans doute peut-on aussi compter

sur la ressemblance des visages. On y voit des

marchands et des artisans, des cordonniers et

des tourneurs, mais aucun notable ni seigneur

de la contrée.

Les historiens ne connaissent pas avec certitude

la raison du choix de Montserrat. L'église

Saint-Jacques d'Houdan était une étape

sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle

(et l'est toujours). Alors pourquoi ne pas aller

à Compostelle ? Pourquoi ne pas aller

au Mont-Saint-Michel, plus proche et très

fréquenté ? Le livre du Syndicat

d'Initiatives Houdan, son histoire, ses monuments,

sa vie dans le passé apporte des éléments

de réponse.

Il y aurait deux explications : l'une bretonne

; l'autre normande. Après les calamités

de la guerre de Cent Ans, Houdan et sa contrée

sont dépeuplés. Les ducs de Bretagne

(qui ont la haute main sur la région) font

alors venir des populations de l'Armorique. Au

début du XVIe siècle, on arrive

ainsi à une estimation de 4000 Houdanais.

Ce qui fait de la ville, pour l'époque,

une cité importante. Les Bretons sont arrivés

avec leurs us et coutumes, notamment leur dévotion

à Notre-Dame de Montserrat. Cette dévotion

tire sa source de l'intense prédication

menée en Bretagne par saint Vincent Ferrier

au XIVe siècle. L'espagnol Vincent Ferrier,

originaire de Valence, développa le culte

de Notre-Dame partout où il passa.

L'explication normande est à rattacher

aux confréries de Charité. Ces associations

avaient pour but premier d'assurer l'ensevelissement

des morts (évidemment nombreux en période

de peste) et de prier pour leur salut. Aux marches

de la Normandie, à Évreux

précisément, il y avait une chapelle

dédiée à Notre Dame de Montserrat.

Et vraisemblablement une confrérie lui

était liée. Or des liens particuliers

existaient entre Évreux

et Houdan. Par exemple, un péage avait

été créé à

l'entrée de Houdan pour assurer l'entretien

des tombeaux des Monfort dans la cathédrale

d'Évreux. Mais c'est davantage dans

le commerce que florissait la relation entre les

deux villes : les fabricants de draps de la région

d'Évreux

et d'Elbeuf s'approvisionnaient en toison de mouton

à Houdan. De plus, une main d'œuvre

agricole descendait chaque année de cette

marche de Normandie pour prendre part aux moissons

et au rouissage du chanvre.

À cette époque, à Houdan,

il y avait un bâtiment que l'on appelait

«la maison de la Charité».

Les historiens locaux en déduisent l'existence,

dans la ville, d'une confrérie de Charité.

Et c'est elle qui aurait eu l'idée du pèlerinage

à Montserrat : le lieu était à

la mode à Houdan (par le biais des anciens

Bretons comme on l'a vu plus haut) et le voyage,

long et pénible, pouvait être associé

à une pénitence. Enfin, sur place,

on obtiendrait, de la part du monastère,

l'investiture d'une confrérie de Montserrat

qui allait être créée à

Houdan au retour des pèlerins.

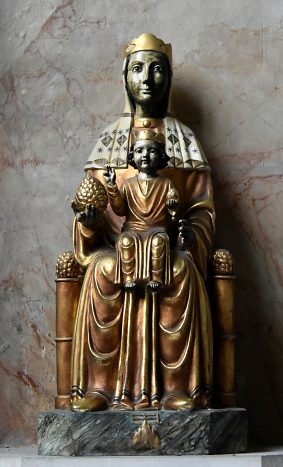

En 1982, cinq Houdanais refirent le pèlerinage

à pied en 45 jours. Ils en rapportèrent

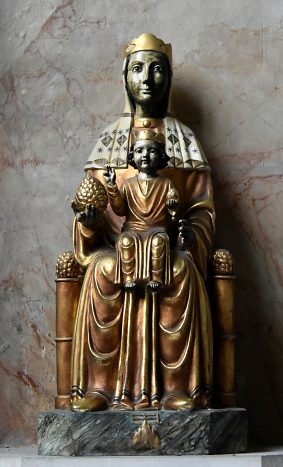

la «Morenata», la statue d'une Vierge

noire présentant l'Enfant, donnée

ci-contre.

Source : Houdan,

son histoire, ses monuments, sa vie dans le passé,

ouvrage édité par le Syndicat d'Initiatives

de Houdan, 1982.

|

|

|

Deux pèlerins en prière dans la chapelle

Deux pèlerins en prière dans la chapelle

Notre-Dame de Montserrat (fresque de 1582). |

La «Morenata» : Vierge noire rapportée de Monserrat

en 1982. |

Deux pèlerins dans la fresque de 1582. |

|

|

Le pèlerinage de 1582 en Catalogne est représenté

sur le mur de la chapelle de Notre-Dame de Montserrat. |

La Vierge de Monserrat est au centre de la composition.

L'Enfant-Jésus tient une scie (rappelant l'origine «Mont

scié»). |

|

Quatre pèlerins en prière dans la chapelle Notre-Dame

de Montserrat.

D'après la date indiquée, ce dessin a été

rajouté en 1596 sur le mur gouttereau de la chapelle. |

Notre Dame de la Roche

sur la partie droite du dessin. |

|

|

|

Chapelle Sainte-Geneviève dans le déambulatoire sud. |

Visage de la Vierge ou d'une sainte (XVIIIe siècle?)

dans un tableau d'une chapelle du déambulatoire, détail. |

La rose occidentale, détail. |

|

|

L'orgue

Clicquot. Les célèbres grandes

orgues de Saint-Jacques ont été construites

en 1734 par Louis-Alexandre Clicquot, facteur d'orgues

du roi. Les archives de la paroisse conservent toujours

l'acte original du marché passé entre

la fabrique et le facteur d'orgues. L'instrument commandé

possédait 21 jeux et coûta 3200 livres

à la fabrique. Cette somme devait être

payée en trois fois. D'abord, mille livres le

1er septembre 1734, puis encore mille à la fête

de Pâques 1735 - à la condition toutefois

que l'instrument «raisonne» (terme utilisé

dans le contrat). De son côté, Clicquot

s'engageait à avoir terminé le tout dix-huit

mois plus tard. Le contrat prévoyait de s'en

remettre au jugement d'experts nommés par le

curé de Saint-Jacques et les marguillers de la

fabrique. Si l'orgue était reçu comme

parfait et achevé, le troisième paiement

de 1200 livres serait versé six mois après

cet avis de bonne fin.

La construction commença dans les normes et Clicquot

reçut ses deux premiers paiements. Ce qui veut

dire que, à Pâques 1735, l'instrument «raisonnait».

Mais, en 1738, il n'était toujours pas achevé.

La fabrique, qui ne plaisantait pas, porta l'affaire

en Justice. Clicquot perdit le procès et fut

en plus condamné à en payer les frais.

La construction du buffet se retrouva aussi devant les

tribunaux. Elle avait été confiée

au maître menuisier de Houdan, Robert Lisant.

Mais, outre le paiement contractuel, celui-ci exigea

425 livres supplémentaires parce qu'il avait

dû bâtir un escalier et des colonnes non

prévus au devis. Pour la fabrique, ces éléments

allaient de soi et n'avaient pas à être

inscrits au devis. La Justice donna gain de cause au

menuisier. Ces tracasseries retardèrent la réception

de l'orgue qui n'eut lieu qu'en avril 1739. On se servait

pourtant de l'instrument depuis Pâques 1735...

Le premier organiste, un certain Nicolas Simon, venait

de Picardie. Quelques termes de son contrat méritent

d'être cités : il reçut 200 livres

d'appointement annuel avec exemption de taille et de

capitation, ainsi que la suppression de l'obligation

de loger les gens de guerre. Après lui, trois

autres se succédèrent. On sait que, en

1772, l'organiste en place (un quatrième) s'appelait

Saint-Clerc. Il était marchand mercier et, cette

année-là, reçut 300 livres pour

ses bons services. Fait notable : c'est grâce

à lui que la Révolution épargna

les grandes orgues de Clicquot. Saint-Clerc plaida habilement

que l'orgue était un instrument de valeur et

qu'il fallait le conserver pour la postérité.

Il eut la chance d'être écouté.

Le musicien reprit son poste en 1795, jouant bénévolement.

Ce n'est qu'en 1802 que la fabrique recommença

à le rétribuer. L'organiste assura sa

charge jusqu'à sa mort survenue en 1818. Ensuite,

ce sont deux femmes qui se succédèrent

au poste de titulaire des orgues.

L'orgue subit une première restauration en 1772.

Exécutée par un facteur rouennais, celle-ci

n'eut aucune incidence sur la structure de l'instrument

qui ne fut en rien modifiée. En 1819, madame

Imbaut, l'organiste titulaire, suscita une nouvelle

restauration et en chargea une de ses relations, le

facteur Momigny de Châteaudun. Mais, en 1873,

le contexte musical de l'église se modifia complètement

: le chœur de Saint-Jacques reçut un orgue

de deux claviers et douze jeux répondant au goût

du XIXe siècle. Conséquence : l'orgue

de tribune fut délaissé et, au début

du XXe siècle, il était devenu pratiquement

inutilisable.

En 1931, le curé de l'église, sans doute

chagriné de la décrépitude de l'instrument,

voulut le faire moderniser. Il fit appel au facteur

Jules Boissier de Dijon qui, malheureusement, avait

«la réputation d'avoir massacré

plusieurs orgues historiques», lit-on dans la

note affichée dans l'église. Coup du sort

providentiel, le curé décéda peu

après et les travaux purent être énergiquement

interrompus. Les successeurs à la cure connaissaient

la réputation de Boissier. La situation était

donc gelée. «Les tuyaux restèrent

entassés en vrac sur la tribune», lit-on

encore dans la note.

Après 1945, les Monuments historiques lancèrent

la restauration des vitraux, ce qui conduisit la municipalité

à relancer l'idée de rétablir les

grandes orgues dans leur splendeur passée. On

prit avis, on délibéra. Finalement, la

tâche, qui se révélait ardue, fut

confiée à des connaisseurs : Robert et

Jean Loup Boisseau, facteurs d'orgue à Poitiers,

spécialistes de Clicquot et chargés, entre

autres, de l'entretien des grandes orgues de la cathédrale

Saint-Pierre à Poitiers

et de celles de la cathédrale

Notre-Dame à Paris. Cette restauration suscita

un grand enthousiasme parmi les Houdanais et des souscriptions

furent organisées. L'Administration des Beaux

Arts n'apporta aucune aide. Enfin, en 1972, en présence

de madame Georges Pompidou, le nouvel instrument résonna

comme il l'avait fait au XVIIIe siècle.

Les orgues de Saint-Jacques suscitèrent aussitôt

l'engouement des organistes dans le monde entier. Non

seulement ses qualités avaient été

reconnues comme exceptionnelles dès les années

1750, non seulement l'instrument avait été

construit en réutilisant du matériel issu

de l'orgue Desenclos Carouge, datant de 1667, de la

chapelle de la Charité à Paris, mais les

restaurateurs des années 1960 avaient scrupuleusement

respecté l'authenticité de l'instrument,

refusant de céder à la mode de l'époque

qui voulait qu'on modernisât les orgues de manière

à y jouer les partitions modernes.

Les orgues Clicquot de Saint-Jacques comptent parmi

les orgues les plus anciennes de France. Elles utilisent

une excellente mécanique ancienne qui permet

de réaliser des prouesses inaccessibles aux instruments

modernes. On lit dans la note de l'église : «Houdan

est un des rares endroits où l'on peut exécuter

et entendre la musique d'orgue des 17e et 18e siècles

comme pouvaient le faire les gens qui vivaient à

cette époque. (...) Dans le domaine sonore proprement

dit, l'orgue a gardé le diapason ancien et est

accordé, comme à l'origine, au tempérament

inégal.»

Source : note affichée

dans l'église.

|

|

L'orgue de Cliquot est daté de 1739.

Le buffet d'orgue a été créé par

le menuisier houdanais Robert Lisant. |

«Christ de pitié», tableau d'un auteur anonyme,

XVIIIe siècle ? |

|

La nef de Saint-Jacques-le-Majeur vue du maître-autel. |

Documentation : Panneaux affichés dans

la nef

+ «Houdan, son histoire, ses monuments, sa vie dans le passé»,

édité par le Syndicat d'Initiatives de Houdan, 1982

+ «Les vitraux de Paris, de la Région Parisienne, de

la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais», CORPUS VITREARUM, éditions

du CNRS, 1978

+ site Internet de la paroisse Saint-Jacques. |

|

Partie supérieure du vantail gauche.

Partie supérieure du vantail gauche.

Le côté nord de l'église. Le transept n'a

pas de de croisillon au nord.

Le côté nord de l'église. Le transept n'a

pas de de croisillon au nord.  La porte du côté nord comporte voussure et accolade.

La porte du côté nord comporte voussure et accolade.

Un ange tenant un phylactère sur la pile sud-ouest

de la croisée.

Un ange tenant un phylactère sur la pile sud-ouest

de la croisée.

Chapelle rayonnante Sainte-Célestine avec son retable.

Chapelle rayonnante Sainte-Célestine avec son retable.

Deux pèlerins en prière dans la chapelle

Deux pèlerins en prière dans la chapelle