|

|

|

|

Le passé le plus reculé

de l'église d'Issy-les-Moulineaux

est présenté comme une légende : le premier

lieu de culte chrétien dans la commune aurait été

construit à l'emplacement d'un temple païen dédié

à la déesse Isis. Plus sérieusement, c'est

un texte du XIe siècle qui fait pour la première fois

mention d'un édifice cultuel. Selon Alain Erlande dans le

Dictionnaire des églises de France, cet édifice

aurait été agrandi, voire entièrement rebâti

en 1336.

L'église actuelle date de 1634, mais n'a été

bénie qu'en 1661. Elle a grandement souffert de l'artillerie

lors des combats de la Commune en 1871, notamment le clocher. Issy

est en effet une porte d'entrée dans Paris et l'endroit où

l'enceinte est le moins robuste.

L'édifice est de taille moyenne : longueur de 35 mètres

et largeur de 16. Son intérieur est assez simple : trois

vaisseaux séparés par une suite d'arcades. En revanche,

il offre une impressionnante galerie de tableaux

religieux (copies ou originaux), principalement du XIXe siècle.

À noter également que toutes les fenêtres reçoivent

des vitraux

historiés.

|

|

La nef vue depuis l'entrée de l'église.

Longueur : 35 mètres ; largeur : 16 mètres. |

| ASPECT EXTÉRIEUR

DE L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE |

|

L'église Saint-Étienne a été érigée

à partir de 1634 et bénie en 1661. |

Le portail est du XVIIe siècle..

La sculpture du tympan date de la fin du XIXe siècle. |

|

Tympan

de l'ancienne église d'Issy (2/2).

---»» Pour confirmer l'hypothèse du tétramorphe, on

pourra se référer au portail méridional de la cathédrale

Saint-Étienne à Bourges.

Ce portail, daté aux alentours de 1160, offre l'exemple

d'un imposant tétramorphe entourant le Christ, placé

là encore dans une mandorle. On y retrouve l'Homme de

Matthieu et l'aigle de Jean dans la moitié supérieure,

à gauche et à droite, comme sur l'ancien tympan de l'église

Saint-Étienne d'Issy.

|

|

|

Bas-reliefs du XVIIe siècle sur les vantaux de chêne

du portail. |

|

Architecture

extérieure.

Cette architecture est assez banale. L'église

est «orientée» (son chœur est

dirigé vers l'est). Seul le bas-côté

sud est accessible aux piétons. Une partie de

l'édifice, dont le clocher, a dû être

refaite après les combats destructeurs de la

Commune en 1871. «Les flancs, sans grand caractère,

sont faits de moellonage, les cintres des fenêtres

et les contreforts sont seuls de pierres de taille»,

écrit Alain Erlande en 1968 dans Le Dictionnaire

des églises de France.

Le portail central mérite une description. Il

est encadré de deux pilastres cannelés

et surmonté d'un fronton triangulaire abritant

un Chrisme. Le tympan, exécuté à

la fin du XIXe siècle, est marqué des

lettres entrecroisées S et E du

saint dédicataire.

|

|

Tympan de l'ancienne église d'Issy érigée au XIe

siècle. |

|

Tympan

de l'ancienne église d'Issy (1/2).

Le très beau bas-relief, donné ci-dessus,

est exposé dans le bas-côté nord

de l'église. Les historiens le rattachent au

portail de l'église d'Issy bâtie au XIe

siècle et transformée en 1336.

Cette sculpture a été retrouvée

dans le jardin du presbytère en 1849, amputée

de sa partie inférieure. Dans une mandorle entourée

de deux anges, le Christ bénissant trône

en majesté. L'ange de droite est clairement accompagné

d'un oiseau. En revanche, la sculpture au-dessous de

l'ange de gauche est très dégradée.

Que représente donc ce bas-relief dégradé

? En 1936, dans Les églises de France, Paris

et la Seine, l'historien George Outardel, s'aidant

d'un article du Bulletin monumental de 1902 signé

de l'abbé P. Barret sur ce fameux tympan, écrit

: «Sous les pieds des anges ont été

figurés deux oiseaux, dans lesquels il faut peut-être

reconnaître deux aigles ; celui de gauche est

extrêmement mutilé.» En 1968, dans

Le Dictionnaire des églises de France

(Éditions Robert Laffont), Alain Erlande, loin

d'y voir un oiseau, associe celui de gauche à

un ange.

Les présentations plus récentes de ce

tympan franchissent enfin le pas : c'est désormais

le tétramorphe qui est évoqué,

autrement dit les symboles des quatre Évangélistes.

Ainsi procède le Patrimoine des Communes des

Hauts-de-Seine (Flohic Éditions) sorti en

1994.

En effet, la composition du tympan s'y prête :

l'Homme ou l'ange de l'Évangéliste Matthieu

serait à gauche ; l'aigle de Jean est à

droite, tous deux portant des auréoles. Le lion

et le taureau, symboles des Évangélistes

Marc et Luc, devaient vraisemblablement se trouver dans

la partie disparue du bas-relief.

Le style de cette œuvre du XIIe siècle est

roman. C'est l'un des tympans les plus anciens de la

région. On remarquera, dans le gros plan ci-dessous,

«la puissante expressivité du visage du

Christ» comme l'écrit l'article du Patrimoine

des Communes des Hauts-de-Seine (Flohic Éditions,

1994). ---»» Suite 2/2

ci-dessous à gauche.

|

|

Tympan de l'ancienne église d'Issy, détail : le

Christ en majesté bénissant. |

|

| ARCHITECTURE INTÉRIEURE

DE L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE |

|

Élévation nord de la nef avec le bas-côté nord.

Tous les vitraux sont figurés et tous les espaces entre les vitraux

des bas-côtés reçoivent un tableau. |

|

Architecture

intérieure.

L'église présente un vaisseau central divisé

en six travées et bordé de vaisseaux latéraux

au nord et au sud. Une suite de colonnes d'ordre dorique reçoit

les arcades qui séparent ces vaisseaux. Comme la photo

ci-dessus le montre, cette architecture, rigoureuse dans sa

simplicité, de teinte beige clair, conduit l'œil

vers le chœur

que des boiseries sombres maintiennent dans une pénombre

respectueuse.

Au second niveau, une série de fenêtres en plein

cintre éclaire la nef. Celles-ci reçoivent des

vitraux de l'atelier Henri Chabin des années 1890 et

des vitraux

des années 1930 de l'atelier d'Émile Brière

à Levallois. On remarque que ces vitraux sont intelligemment

composés : leurs couleurs, presque translucides (notamment

ceux de l'atelier Brière), ne font pas grand obstacle

à la lumière et, de plus, offrent une bonne

surface de teintes très claires.

La nef est couverte par une voûte de bois et plâtre

en berceau dont les poinçons et les entraits sont apparents.

Les bas-côtés, voûtés en berceau

moins élevé que celui de la nef, présentent

à chaque travée une grande fenêtre où

loge un vitrail figuré du XIXe siècle. Ces bas-côtés

se terminent par une absidiole droite.

|

|

Bénitier

XVe ou XVIe siècle.

|

Les Fonts baptismaux

Seconde moitié du XVIIe siècle.

La vasque provient d'une fontaine du château des

Conti, ancien château à Issy, brûlé

lors de la Commune. |

|

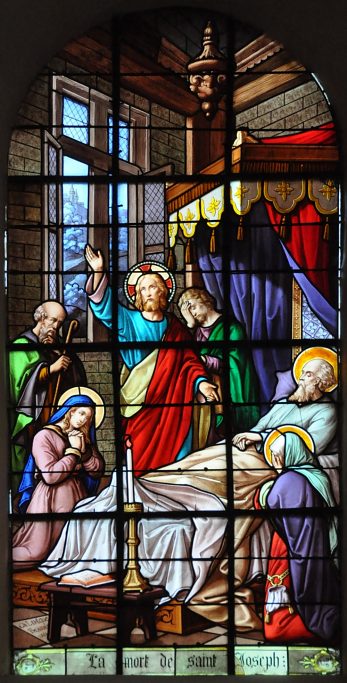

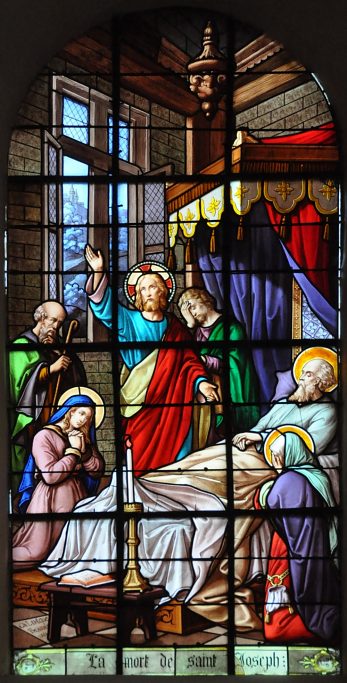

Les

vitraux de l'église Saint-Étienne

(1/2).

Tous les vitraux de l'église sont figurés.

Au moins trois ateliers se partagent les œuvres.

Les plus anciennes sont des créations de

l'atelier parisien Henri Chabin et de l'atelier

Charles Levêque à Beauvais

(vitrail de la mort

de Joseph donné à droite). Elles

remontent les unes et les autres aux années

1880. On notera que les styles des ateliers Chabin

et Levêque sont très proches.

Dans les années 1930, le peintre verrier

Émile Brière, successeur

de son père Eugène à la tête

de l'atelier de Levallois, réalise des

vitraux pour le second niveau de la nef.

Le thème iconographique de toutes ces œuvres

est très classique : la Vie de Jésus

; la Vie de Marie, notamment dans le chœur

avec une Annonciation,

une Assomption

et un Couronnement

de la Vierge.

Ce dernier vitrail s'inspire d'un tableau de Pierre-Paul

Prud'hon illustrant l'Assomption de Marie, actuellement

au musée du Louvre (cliquez sur ce lien

pour l'afficher). L'ouvrage Un patrimoine de

lumière 1830-2000 (Éditions

du patrimoine, 2003) précise que ce tableau

a été commandé en 1816 pour

la chapelle des Tuileries, l'artiste s'étant

lui-même inspiré d'une œuvre

de Nicolas Poussin. «Ce tableau eut un tel

succès lors de son exposition en 1819,

ajoute l'ouvrage, qu'il réussit à

rivaliser de popularité avec les Madone

de Raphaël et l'Immaculée Conception

de Murillo.»

---»» Suite 2:/2

à droite.

|

|

«Le Martyre de

saint Barthélemy» ---»»

Atelier ou copie de José de Ribera, XVIIe siècle.

Objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques. |

|

|

«Le Baptême du Christ»

Vitrail dans le baptistère.

XIXe siècle, atelier inconnu. |

|

|

Élévation nord de la nef et bas-côté nord. |

|

«L'Annonciation»

Tableau de Théophile Adolphe Midy, 1869

d'après Giorgio Vasari.

Objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques. |

«La Mort de saint Joseph»

Vitrail signé : «Ch. LEVÊque BEAUVAIS 1885» |

|

|

|

| TROIS VITRAUX DES ATELIERS

ÉMILE BRIÈRE À LEVALLOIS (SECOND NIVEAU

DE L'ÉLÉVATION) |

|

«La Flagellation»

Atelier Brière à Levallois, |

«Jésus rencontre sa mère» (station du Chemin de croix).

Atelier Brière à Levallois, 1937. |

«La Résurrection»

Atelier Brière à Levallois, 1935. |

«La Sainte Famille»

Anonyme français d'après Pierre de Cortone.

Milieu du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle. |

«Le Christ au pied de la croix» ou «La Déploration»

Huile sur toile de Michel Marigny (1797-1829). |

|

|

Les

tableaux.

Le visiteur ne peut qu'être étonné

par l'impressionnante succession de tableaux le long

des bas-côtés. Les galeries d'art de ce

genre ne sont en général visibles que

dans les églises importantes et réputées.

Ces tableaux sont des copies ou des originaux. Deux

sont inscrits aux Monuments historiques : L'Annonciation

de Théophile Adolphe Midy (1869) d'après Giorgio Vasari

et Le

Martyre de saint Barthélemy qui serait une copie,

exécutée vers 1628-1630, d'une œuvre de José de Ribeira.

Deux originaux méritent plus qu'un coup d'œil.

D'abord Le

Christ couronné d'épines aussi intitulé

Les

Sept Péchés capitaux bourreaux du Christ, œuvre

de Nicolas Auguste Hesse (1795-1869), auteur de nombreuses

peintures d'églises, prix de Rome en 1818 et

élu à l'Institut en 1863 au fauteuil de

Delacroix. Puis Le

Christ au pied de la croix ou La

Déploration du Christ, une huile sur

toile de Michel Marigny (1797-1829) exposée au Salon

en 1824, acquise par le préfet de la Seine pour l'église

Saint-Vincent-de-Paul à Paris et enfin prêtée à l'église

d'Issy.

Sources : 1) Les Petits

Maîtres de la peinture 1820-1920 aux éditions de

l'Amateur, 2014; 2) Base Palissy.

|

|

«Saint Vincent élevé à la dignité de diacre

par Saint Valère à Saragosse»

Vitrail d'Henri Chabin, Paris. |

|

«Le Songe de Joseph»

Vitrail sans signature.

Joseph apprend par un ange qu'il doit épouser Marie

et prendre soin de l'enfant qu'elle mettra au monde. |

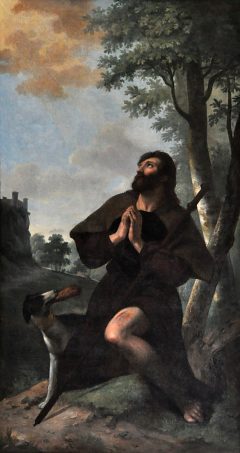

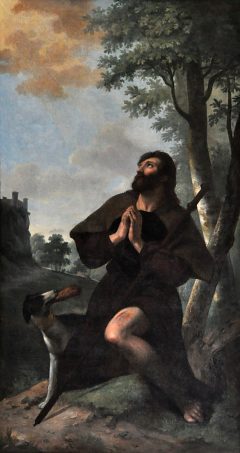

«Saint Fiacre»

Tableau de Jules Henri Véron-Faré, 1872. |

|

«Saint Roch»

Toile anonyme datée du milieu du XIXe siècle. |

Vue de l'église depuis l'avant-nef et l'entrée du bas-côté nord.

À l'arrière-plan à gauche : l'autel absidial

de la Vierge. |

«Le Christ couronné d'épines»

ou «Les Sept Péchés capitaux bourreaux du Christ», 1839.

Tableau de Nicolas Auguste Hesse (1795-1869). |

«La Pentecôte»

Vitrail non signé (ou atelier Henri Chabin ?) |

«Saint Augustin»

Tableau anonyme d'après Frère André, XVIIIe siècle. |

|

|

«Saint Étienne est nommé diacre par les apôtres»

Vitrail non signé. |

«Saint Étienne avant son martyre»

«Video Coelos Apertos et Jesum»

Formule latine de «Je vois les cieux ouverts et Jésus».

Vitrail non signé. |

|

|

Le

vitrail «Pro Deo Pro Patria».

Ce vitrail, daté de 1920, est une création

de l'atelier beauvaisien de Jules Houille

et de son fils René. Cet atelier s'inscrit

dans la continuité de l'atelier de Charles

Lévêque et Louis Koch, lit-on dans

l'ouvrage Un patrimoine de lumière 1830-2000

(Éditions du patrimoine, 2003).

Le carton du vitrail est dû à M.

Chantrel.

La première guerre mondiale a mis un coup

d'arrêt à la querelle virulente qui

opposait la République et le Clergé

français. Tous s'unirent au sein de l'Union

sacrée proclamée par le Président

Poincaré en 1914. Après la guerre,

de nombreuses familles offrirent aux églises

des vitraux honorant le sacrifice des soldats

au front.

Le vitrail est consacré aux aumôniers

aux armées. La devise Pour Dieu Pour

la Patrie illustre le lien très fort

qui unissait alors la religion catholique et le

devoir patriotique. Au premier plan de la scène,

un poilu, blessé à mort au champ

d'honneur, reçoit l'extrême-onction.

À l'arrière-plan, la cathédrale

Notre-Dame à Reims

dresse sa célèbre architecture que l'artillerie

allemande a pilonnée dès 1914.

L'église Saint-Pierre-Saint-Paul

à Clamart

(92) propose un vitrail

de la Grande Guerre, en style Art déco,

rappelant le souvenir d'un poilu dont le corps

n'a pas pu être retrouvé dans le

chaos du champ de bataille.

|

|

|

|

«PRO DEO PRO PATRIA»

Vitrail de l'atelier Jules Houille et de son fils René,

Beauvais

1920.

Carton de M. Chantrel.

| «««--- «PRO DEO PRO PATRIA», détail : la cathédrale de Reims. |

|

«L'Ascension»

Vitrail (non signé) dans l'oculus d'un bas-côté. |

«L'Assomption»

Vitrail (non signé) dans l'oculus d'un bas-côté. |

|

|

Le bas-côté nord aboutit à l'autel de la Vierge.

Celui-ci est surmonté du vitrail de l'Assomption

dans l'oculus. |

|

Statue de la Vierge à l'Enfant, détail.

Autel de la Vierge. |

|

«««--- «La Présentation du Christ au Temple»

Anonyme français

Seconde moitié du XVIIe siècle.

|

|

|

| LE CHŒUR

DE L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE |

|

Le chœur de l'église Saint-Étienne et son retable du XVIIe siècle. |

|

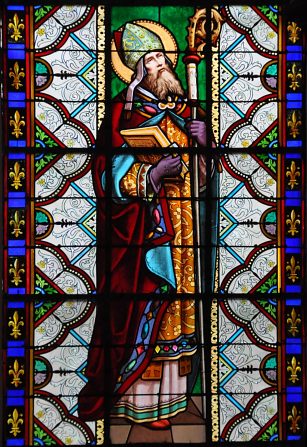

Le chœur

de l'église Saint-Étienne.

Il comprend un retable du XVIIe siècle

bien mis en valeur par les boiseries qui l'entourent et le

tableau du Christ en croix. La pénombre dégagée

par tous ces éléments sombres crée un fort contraste

avec la couleur très claire qui recouvre les murs et

les voûtes de la nef et des bas-côtés. La sacralité du sanctuaire est ainsi soulignée.

Deux statues de saint

Étienne et de saint Vincent sont disposées de part et

d'autre de la toile du Christ en croix. Quatre autres statues

surplombent les boiseries. De gauche à droite : sainte Geneviève,

la Vierge, saint

Jean et saint Denys.

Toutes les statues sont anciennes (XVIIe ou XVIIIe siècle)

à l'exception de celles de saint Augustin et de sainte Geneviève

qui sont du XIXe siècle.

Les vitraux du chœur sont de l'atelier parisien Henri Chabin

(années 1890). Les parties hautes des vitraux illustrent des

épisodes de la Vie de la Vierge : Annonciation,

Assomption

et Couronnement.

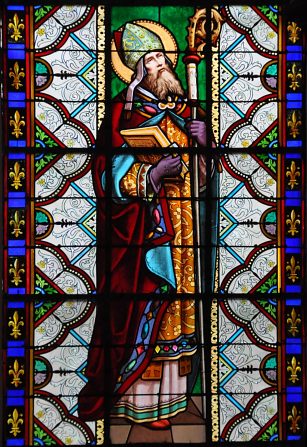

Saint Jacques de Compostelle et saint

Augustin prennent place dans la partie basse des deux

vitraux latéraux.

|

|

Un ange adorateur sur le retable, XVIIe siècle, détail. |

Statue de la Vierge au pied de la croix

XVIIe - XVIIIe siècle. |

«Le Christ en croix», 1873.

Copie par Amélie Beaury-Saurel d'une toile de Pierre-Paul

Rubens. |

|

Statue de saint Étienne

XVIIIe siècle. |

Statue de saint Jean apôtre.

XVIIe-XVIIIe siècle. |

«L'Assomption» ---»»»

Vitrail dans le chœur

Atelier Henri Chabin, 1891

d'après une toile de Pierre-Paul Prud'hon. |

|

|

«Le Couronnement de la Vierge»

Vitrail central du chœur.

Atelier Henri Chabin, vers 1891. |

|

|

|

Un ange adorateur sur le retable, XVIIe siècle. |

«L'Annonciation» dans un vitrail du chœur.

Atelier Henri Chabin, vers 1891. |

Saint Augustin au bas d'un vitrail du chœur.

Atelier Henri Chabin. |

|

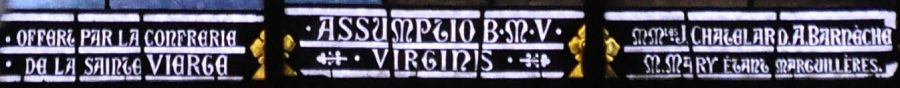

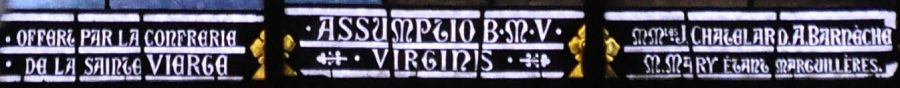

Les

«marguillières».

Ce terme semble rare. Selon l'ouvrage Un patrimoine

de lumière 1830-2000 (Éditions du

patrimoine, 2003), la première fois que ce mot

apparaît dans un vitrail de l'Île-de-France,

c'est en 1846 au bas d'une verrière créée

par l'atelier Fialex au Mans pour l'église Saint-Romain

à Sèvres

(92).

L'ouvrage indique que, chaque année dans cette

commune, trois marguillières étaient élues

pour seconder la présidente de la confrérie

des enfants de Marie. Parmi les trois noms indiqués

sur la verrière,

l'une, Victoire Gérard, est couturière

; une autre, Virginie Gauthier, est la fille d'un marguillier

«ayant la qualité de propriétaire».

À Issy-les-Moulineaux,

comme l'indique l'extrait donné ci-dessous, les

marguillières sont membres de la Confrérie

de la Sainte Vierge. On remarquera la faute d'orthographe

puisqu'il est écrit : «marguillères» sans le second «i».

|

|

Le Père céleste dans la Couronnement de la Vierge. |

|

Inscription du vitrail de l'Assomption.

On lit dans la partie droite :

MMes J. CHATELARD. A.BARDÈCHE

M.MARY ÉTART MAGUILLÈRES.

BMV signifie Beata Maria Virgo (Bienheureuse Vierge

Marie) |

La nef vue depuis le chœur.

L'orgue de tribune a été entièrement restauré,

pièce par pièce, en 2011-2013. |

Documentation : «Le Patrimoine des Communes

des Hauts-de-Seine», Flohic Éditions, 1994

+ «Un patrimoine de lumière, 1830-2000», Éditions du patrimoine, 2003

+ «Dictionnaire des églises de France», Éditions Robert Laffont, 1968

+ «Les églises de France, Paris et la Seine», Letouzey et Ané, Paris 1936

+ Documents affichés dans l'église. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|