|

|

|

|

Au XVIIe siècle, après

plusieurs révoltes, Bordeaux

subit la défiance du pouvoir royal. Louis XIV veut museler

cette ville frondeuse, jadis anglaise, en faisant agrandir le château

Tompette car ses canons intimident les insurgés potentiels.

Conséquence : la rancœur sourd dans le cœur des

Bordelais et s'oppose à l'érection de monuments civils

et d'églises. Le clergé séculier, proche du

peuple, souffre avec lui et «a assez à faire pour lutter

péniblement contre l'effondrement continu de ses églises

ogivales», écrit l'abbé Brun dans Les églises

de Bordeaux (1953). Seuls les Jésuites et les ordres

réguliers continuent à construire : les Jésuites,

avec l'église Saint-Paul ; les Chartreux, avec Saint-Bruno

; les Dominicains (aussi appelés Jacobins), avec Notre-Dame.

L'histoire de Notre-Dame commence au XIIIe siècle. Un couvent dominicain

et sa chapelle s'étalent sur un vaste terrain (allées de

Tourny actuelles). En 1678, Louis XIV fait raser le quartier pour

agrandir le château Trompette et dégager ses abords. Un vaste

lot de trois cents maisons est détruit ; avec lui, tout le

couvent des Jacobins. Toutefois, ceux-ci reçoivent l'autorisation

de bâtir un nouveau monastère sur un terrain qu'ils

possèdent non loin. Et qu'ils agrandissent par l'achat d'un

jardin et d'une maison à démolir (où va d'ailleurs

s'élever la nouvelle chapelle).

Les travaux commencent en 1684. L'architecte choisi par les moines

est celui du roi en Guyenne, Pierre Michel, seigneur du Plessy

qui a bien sûr la confiance des Pouvoirs publics. Dans Bordeaux

à l'âge classique (1997), l'historien Christian

Taillard souligne l'importance de ce choix : l'endroit est sensible

et le ministère de la Guerre veille ; il faut donc rassurer

l'Autorité...

À la mort de du Plessy, en 1693, le père dominicain

Jean Fontaine assure le suivi des travaux. En 1700, Louis XIV autorise

la construction de la voûte, mais à la condition que

son épaisseur soit légère : il faut empêcher

l'installation d'un canon qui viendrait renforcer une action séditieuse

(voire tirer sur le château Trompette !). La voûte ne

dépassera donc pas un demi-pied, soit environ 16 centimètres.

La coupole du chœur

s'effondrera partiellement en 1971, sans doute, aux yeux des architectes,

à cause de cette faible épaisseur.

Le financement des travaux est assuré par l'indemnité

due aux religieux pour la destruction de leur précédent

couvent.

Le clocher (presque invisible depuis la place du Chapelet où

donne la façade)

est terminé en 1696 ; l'église, dédicacée

à saint Dominique, est achevée en 1707. La décoration

se fait plus lentement. Pour orner les retables des chapelles, le

frère dominicain Jean

André peint une série de toiles illustrant l'histoire

de l'Ordre.

Pendant la Révolution, l'église devient temple de la Raison, puis

temple de l'Être suprême. Rendue au culte après

le Concordat de 1802, elle fait office, pour un temps, de cathédrale

car Saint-André,

trop dégradée, est impropre au culte. L'église,

devenue, paroissiale, est désormais placée sous le

patronage de Notre-Dame.

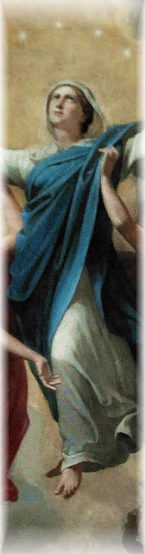

En 1874, le peintre Romain Cazes réalisera, pour le chœur,

trois grandes toiles illustrant la vie de la Vierge et, en 1875,

dans la chapelle

Notre-Dame du Rosaire, une Vierge

Marie portée par les anges.

L'Église Notre-Dame, par son architecture et son ornementation,

incarne l'expression religieuse du XVIIIe siècle. Elle demeure,

confie l'abbé Brun, l'édifice religieux le plus intéressant

de l'époque classique.

En 1861, Charles Marionneau, dans sa Description des œuvres

d'art des édifices de Bordeaux, l'oppose à Sainte-Croix.

Elles sont toutes deux des œuvres monastiques, mais «peignent,

écrit-il, des civilisations bien distinctes» : à

Sainte-Croix,

un style un peu brutal, des lignes sévères où

«des sujets, empruntés aux passions les plus vives,

terrifiaient le peuple et devaient paralyser quelquefois le bras

démolisseur d'un Normand» ; à Notre-Dame, avec

ses élégants angelots qui voltigent sur la façade

et sur le tabernacle de l'autel, tout est «grâce mondaine».

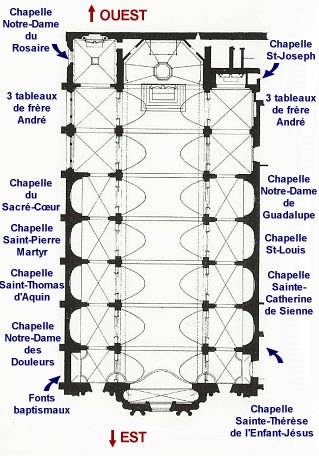

Contrairement à l'habitude, le chœur

de l'église Notre-Dame pointe vers l'ouest : l'église

est dite «occidentée». Les termes nord et sud

de cette page correspondent aux orientations liturgiques.

|

|

La nef et le chœur de Notre-Dame vus depuis l'entrée de l'église.

Avec une nef de 15 mètres de large, l'église a pu faire

office de cathédrale, juste après la Révolution,

quand Saint-André

était impropre au culte. |

| ASPECT EXTÉRIEUR

DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME |

|

La façade baroque de l'église Notre-Dame comprend deux niveaux

avec statues au premier et médaillons au second. |

Bas-relief d'angelots

terminant l'aile gauche. |

|

La

façade de l'église Notre-Dame (1/2).

L'église Notre-Dame est engoncée dans

les immeubles environnants. Son clocher est pratiquement

invisible ; ses côtés nord et sud ainsi

que son chevet sont inaccessibles. Il reste la façade

qui, en compensation, offre une magnifique ornementation

baroque.

Pour Christian Taillard dans Bordeaux à l'âge

classique (1997), la source d'inspiration de la

façade est claire : il s'agit de celle de la

chapelle du noviciat des jésuites à Paris

(aujourd'hui église

Saint-Paul-Saint-Louis) dans ses deuxième

et troisième niveaux. «Le résultat

est d'une qualité très supérieure

à ce qui avait été jusque-là

réalisé au XVIIe siècle à

Bordeaux»,

écrit l'historien.

Dans la partie centrale, les statues et les colonnes

corinthiennes répondent au bas-relief au-dessus

de la porte. Cette partie se prolonge, au nord et au

sud, par des élévations latérales

en recul, moins ornées. Celles-ci sont terminées

par d'étonnants trophées peuplés

d'angelots (ci-contre, à gauche et à droite)

manipulant les instruments de la liturgie. Ces bas-reliefs

sont peut-être inspirés, écrit l'abbé

Brun dans Les églises de Bordeaux (1953),

des trophées de la chapelle

royale de Versailles.

Fidèle à l'art baroque, la jonction entre

la partie centrale et les ailes se fait par des murs

courbes abritant chacun une niche où loge une

statue. Une large frise

de rinceaux enrichis d'animaux fantastiques surmonte

le premier niveau. Au-dessus d'un entablement en saillie

se dresse le second niveau, limité à la

partie centrale, qui prolonge l'ornementation du premier

dans ses parties planes et courbes.

Le fronton surbaissé qui termine l'élévation

reçoit une très sobre croix (voir la façade

vue de face).

Aux statues et au bas-relief du premier niveau s'associent

les médaillons du second. Le bas-relief au-dessus

de la porte, dû à Jean Berquin, date de

la construction de l'église. Saint Dominique

(ci-dessous) reçoit, des mains de la Vierge,

le chapelet du Rosaire qui prend ici la forme d'une

brassée de roses. À noter que Catherine

de Sienne (qui se joint généralement à

saint Dominique) est absente.

---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

Bas-relief au-dessus de la porte : la remise à saint Dominique

du Rosaire (qui prend ici la forme d'une brassée de roses).

Œuvre de Jean Berquin, XVIIe siècle. |

|

Bas-relief d'angelots

terminant l'aile droite. |

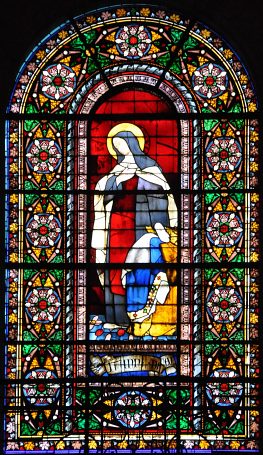

Le second niveau de la façade avec son vitrail central dédié

à la Vierge (vitrail donné plus

bas).

Médaillons : à gauche, le pape dominicain saint Pie

V ; à droite, le pape dominicain Benoît XI. |

Saint Augustin

par Edmond Prévost, 1865. |

Saint Jérôme

par Edmond Prévost, 1865. |

La façade baroque de l'église Notre-Dame

Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle.

À l'origine, les niches du premier niveau étaient

vides.

Des statues n'y ont été placées qu'en 1865. |

|

Une grande frise à rinceaux sépare les deux niveaux

de la façade.

On y trouve des animaux fantastiques. |

|

La

façade de l'église Notre-Dame (2/2).

---»» Les statues du premier niveau ne sont

venues habiter les niches - laissées vides jusque-là

- qu'au XIXe siècle : en 1865, le cardinal-archevêque

Donnet demanda au sculpteur bordelais Edmond Prévôt

de ciseler quatre docteurs de l'Église. On a

ainsi de gauche à droite : saint Thomas d'Aquin

; saint

Augustin ; saint

Jérôme et saint Grégoire le

Grand.

Au second niveau, les grandes figures de l'Ordre des

dominicains ornent les médaillons. De gauche

à droite : saint Albert le Grand, évêque

de Ratisbonne ; saint Pie V ; Benoît XI et saint

Antonin, archevêque de Florence. La partie centrale

de ce second niveau reçoit une grande fenêtre

encadrée par une épaisse moulure à

feuillage. Son vitrail de 1860, signé de l'atelier

Hurtel et représentant la Vierge Marie, ne mérite

guère d'éloges (voir plus

bas).

Cette façade baroque dégage une unité

très harmonieuse et produit une impression de

mouvement ascensionnel (sans doute dû à

la seule élévation, au second niveau,

de la partie centrale).

|

|

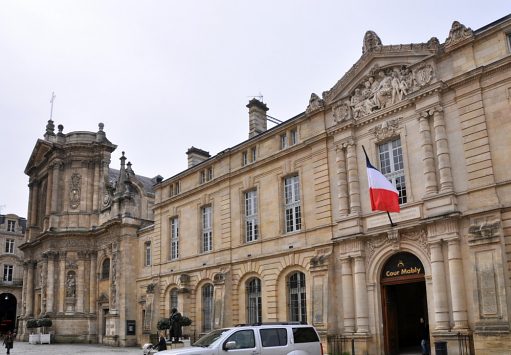

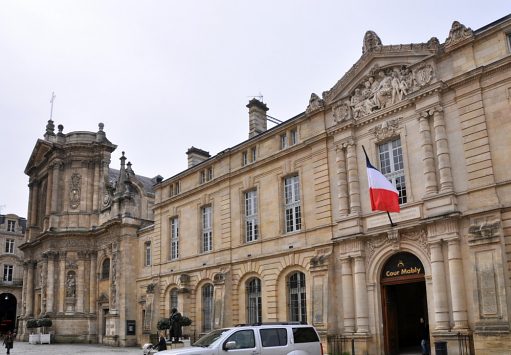

À droite de l'église se trouve la Chambre régionale

des Comptes d'Aquitaine (dans la cour Mably).

Ces bâtiments sont ceux de l'ancien couvent des Dominicains.

Jusque vers 1950, ils abritaient le musée lapidaire et

la Bibliothèque municipale.

En 1886, cette façade a été entièrement

remaniée. |

La porte qui ouvre vers la cour Mably est surmontée d'un

imposant bas-relief (XIXe siècle). |

|

| LA NEF DE L'ÉGLISE

NOTRE-DAME |

|

Élévation de la nef. Ici le côté sud (au

sens liturgique).

Les piliers, grossis de pilastres corinthiens, sont surmontés

d'une large corniche, puis de grandes fenêtres logées

dans les lunettes de la voûte.

La forte lumière apparente qui vient des hautes fenêtres

éclaire la nef. En revanche, les chapelles latérales

sont plongées dans la pénombre (voir le commentaire

sur les vitraux). |

Les balcons de l'avant-nef.

À l'arrière-plan, la chapelle

des Fonts. |

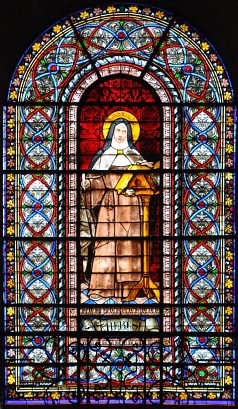

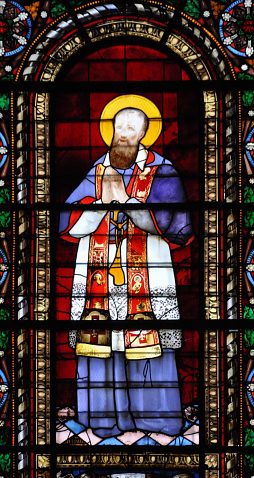

Saint Dominique,

fondateur de l'Ordre des Dominicains en 1216.

Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |

|

|

Architecture

intérieure.

Longue de 60 mètres, l'église Notre-Dame

illustre à la perfection l'art baroque du XVIIIe

siècle dans son aspect religieux.

L'élévation est à deux niveaux.

En partie basse, les sept arcades sont séparées

par des piliers où sont plaqués des pilastres

corinthiens. En partie haute, des grandes fenêtres

logent dans des lunettes qui percent une voûte

en berceau.

Les deux niveaux de l'élévation sont reliés

par une corniche saillante décorée de

denticules. Elle est surmontée d'un garde-corps

de style Louis XIV qui vient sécuriser une galerie

de circulation.

La nef est bordée d'une suite de chapelles latérales

que les grandes fenêtres, enrichies de vitraux

figurés assez opaques, laissent dans la pénombre.

Notons que l'avant-nef (photo ci-contre à gauche)

est coiffée d'une suite d'élégants

balcons disposés sur des arcs en surplomb et

sur des trompes. Ces balcons prolongent la tribune d'orgue.

|

|

Le Christ en croix au-dessus du banc d'œuvre, détail. |

|

Les

vitraux de l'église (1/3).

Comme les photos de cette page le montrent, les quatorze

vitraux de la nef, au second niveau de l'élévation,

sont extrêmement colorés et opaques.

Illustrant des saints et des martyrs, ce sont des créations

du peintre verrier Émile Thibaud de Clermont-Ferrand

en 1848-1849.

En 1861, Charles Marionneau dans sa Description des

œuvres d'art des édifices de Bordeaux

est très négatif à leur sujet.

Il écrit : «Quatorze fenêtres cintrées

éclairent ou pour mieux dire devraient éclairer

la nef

et les chapelles des bas-côtés, car des

vitraux fortement colorés, que n'admettait pas

le style de l'église, ont tellement assombri

cet édifice, le privent tellement de lumière,

que plusieurs tableaux très remarquables, qui

décorent les chapelles latérales, sont

aujourd'hui complètement annihilés.»

Comment se présentaient les vitraux avant Émile

Thibaud ? Il faut croire qu'ils suivaient les règles

de l'art baroque, c'est-à-dire du verre blanc

orné d'une frange dorée à rinceaux

comme le sont ceux de l'église baroque Saint-Roch

à Paris.

Marionneau ajoute qu'il «repousse» ces vitraux

«comme ayant altéré l'unité

d'un monument dont la construction et l'ameublement

avaient été raisonnés jusque dans

les moindres détails, et qui nous offraient un

type complet de l'architecture religieuse au XVIIIe

siècle.»

---»» Suite 2/3

plus bas.

|

|

|

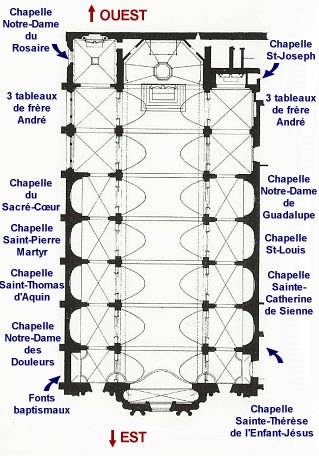

Plan de l'église Notre-Dame. |

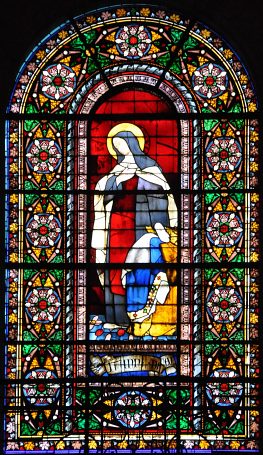

Sainte Agnès.

Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |

|

|

La

chaire à prêcher.

La chaire de Notre-Dame est regardée comme l'une

des plus belles de Bordeaux.

Datée de 1743, elle est antérieure de

dix ans à celle de la basilique

Saint-Michel qui lui ressemble beaucoup. Ses panneaux

galbés en marbre rouge dans une structure en

acajou ne sont pas enrichis de têtes d'angelots

comme à Saint-Michel.

Pour l'abbé Brun (Les églises de Bordeaux,

1953), cette sobriété la rend plus noble.

En revanche, ce même abbé n'apprécie

pas l'«énorme» abat-voix

qui semble «écraser» la chaire. Illustrant

l'Assomption de Marie, cette sculpture de 1806 est due

au ciseau du sculpteur piémontais Fioranzo Bonino.

Le précédent abat-voix, écrit Charles

Marionneau dans sa Description des œuvres d'art

des édifices de Bordeaux, représentait

saint Thomas d'Aquin. Il a été brisé

à la Révolution. Il ne s'est pas trouvé

à l'époque, explique-t-il, un paroissien

assez subtil pour détourner le fanatisme destructeur

des révolutionnaires et l'empêcher de malfaire.

(La chaire

de Saint-Michel, quant à elle, a subsisté.)

|

|

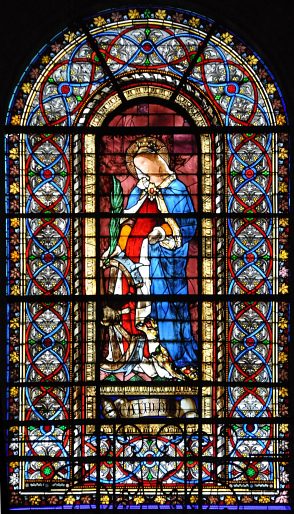

Sainte Catherine d'Alexandrie.

Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |

|

Les

vitraux de l'église (2/3).

---»» L'historien conclut son analyse avec

une ironie désabusée : «En enlevant

les vitraux incolores que l'architecte dominicain avait

pensé devoir apposer pour ne point nuire aux

œuvres du frère J. André, écrit-il,

et pour se conformer au style de l'époque, le

Conseil de fabrique a suivi l'exemple des anciennes

administrations paroissiales qui faisaient murer des

croisées absidales pour ériger un autel

d'ordre dorique ou corinthien dans une église

du XIIIe siècle.»

En 1953, l'abbé Brun ressasse la même antienne.

Il écrit à son tour : «Il est bien

fâcheux qu'au XIXe siècle, une fabrique

bien intentionnée, mais de peu de goût,

ait dénaturé l'intérieur de l'église

et l'ait plongée dans une déplaisante

obscurité en bouchant les quatorze fenêtres

par des vitraux lourdement colorés (1847-1848).»

---»» Suite 3/3

à droite.

|

|

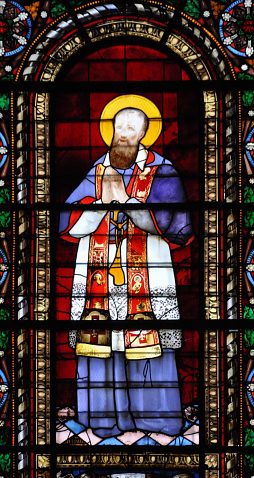

Saint Vincent de Paul.

Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |

|

Sainte Élisabeth de Hongrie, détail.

Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |

La chaire à prêcher (1743) est l'une des plus belles de Bordeaux. |

L'abat-voix de la chaire à prêcher représente

l'Assomption de Marie.

Datée de 1806, elle est due au ciseau de Fioranzo

Bonino. |

Saint Louis, détail.

Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |

|

|

Les

vitraux de l'église (3/3).

---»» Comme Charles Marionneau un siècle

plus tôt, l'abbé Brun leur reproche d'avoir

«rompu l'unité de style sans ajouter à

son cachet.»

On constatera que l'encadrement, très fourni,

des vitraux d'Émile Thibault est de deux types

: des entrelacs rouges, bleus ou blancs, ou bien des

rondelles florales sur un fond à dominante verte.

L'église parisienne de Saint-Vincent

de Paul, construite au XIXe siècle, souffre de cette

même pénombre, mais à un point plus prononcé encore.

|

|

Le banc d'œuvre et les chapelles

latérales sud. |

|

Le

banc d'œuvre.

Il a été réalisé en

1839 sur les dessins de l'architecte bordelais

Pierre-Alexandre Poitevin Le panneau central abrite

un bas-relief de l'Assomption.

Rappelons que le banc d'œuvre est un ensemble

de sièges situés en face de la chaire

et réservés aux membres de la Fabrique

de l'église. Ces paroissiens (appelés

marguilliers), souvent fortunés, gèrent

le temporel de l'église, alors que le Chapitre,

qui rassemble des chanoines, gère l'aspect

religieux (comme l'ordonnance des messes). Colbert

était marguillier de l'église Saint-Germain-des-Prés

à Paris.

|

|

L'Assomption dans le banc

d'œuvre. ---»»»

|

|

|

|

|

| LES CHAPELLES

LATÉRALES NORD |

|

La chapelle des Fonts et sa magnifique grille.

La grille a été réalisée sous le

Second Empire par le maître serrurier

bordelais Faget. La Fabrique exigea qu'elle fût réalisée à l'imitation

des grilles

du chœur. |

Chapelle nord Saint-Thomas d'Aquin. |

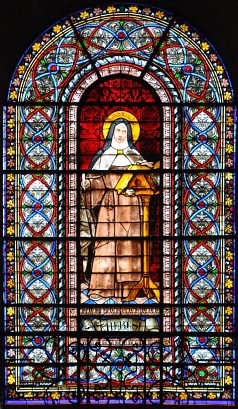

Sainte Thérèse d'Avila.

Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |

Chapelle nord Saint-Pierre-Martyr.

Le tableau de frère André (1718) représente

Pierre de Vérone, prieur dominicain

du couvent de San Marco à Florence, assassiné

sur la route de Côme à Milan en 1252. |

Sainte Cécile, détail.

Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |

Saint François de Sales, détail.

Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |

|

|

Le Baptême du Christ.

Ronde-bosse au-dessus du portique de la chapelle des Fonts. |

«Les Pèlerins d'Emmaüs»

Daté de 1834, c'est un tableau de Pierre-Alexandre Poitevin,

ancien

architecte de la ville et ancien fabricien de la paroisse. |

«Saint Thomas d'Aquin»

Tableau du frère André, 1714.

Chapelle Saint-Thomas d'Aquin. |

Chapelle nord du Sacré-Cœur. |

«Le Sacré-Cœur»

Tableau de Vincenzo Pasqualoni, vers 1876.

Chapelle

du Sacré-Cœur.

Au premier plan, l'ange de la Charité donne l'Hostie

à un pèlerin agenouillé sur un globe terrestre,

tandis que l'ange de la Foi lui présente le calice. |

|

| LES CHAPELLES

LATÉRALES SUD |

|

Chapelle latérale sud Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Cette chapelle a été créée en 1925, après la canonisation de la carmélite

de Lisieux. |

«Sainte-Thérèse au pied de la Vierge»

Tableau, dans le style Art déco, de François-Maurice Roganneau,

1928.

Roganneau a été Premier grand prix de Rome en 1928.

Chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. |

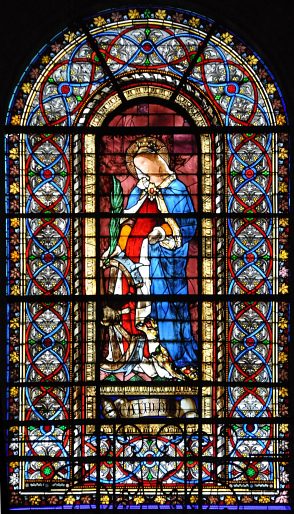

Chapelle latérale sud Sainte-Catherine de Sienne.

Le tableau de frère André représente la sainte

recevant les stigmates de la Passion. |

Chapelle latérale sud Saint-Louis.

Cette chapelle a reçu sa dédicace

sous le règne de Louis XVIII. |

«Saint Louis adorant la sainte Couronne», 1815.

Tableau de Raymond Quinsac-Monvoisin (1790-1870). |

|

«««---

«Sainte Catherine de Sienne recevant les stigmates».

Ce tableau de frère André date de 1716.

Charles Marionneau en donne l'explication. Après

la messe, Catherine de Sienne s'est retirée dans

un coin de la salle pour y faire son action de grâce.

Trouvant cet acte de piété bien long,

son confesseur et plusieurs de ses compagnes s'approchent

d'elle et la trouvent ravie, la face prosternée

contre terre. Catherine s'agenouille alors et étend

ses bras en forme de croix, sa face jetant un «admirable

éclat». Restant longtemps dans cette posture,

elle finit par tomber évanouie. Revenue à

elle, elle déclare à son confesseur qu'elle

porte sur son corps les sacrés stigmates de Jésus-Christ.

Source : Vies et actions

mémorables des saintes et bienheureuses filles

du premier et tiers-ordre du glorieux patriarche saint

Dominique par le révérend-père

Jean de Saint-Marc, 1636 (cité par Charles Marionneau).

|

|

|

«La Vierge»

Tableau de Louis Eugène Philadelphe Martineau, 1861.

Chapelle Notre-Dame de Guadalupe. |

La chapelle sud Notre-Dame de Guadalupe

a été créée sous le Second Empire.

On notera les remarquables peintures en trompe-l'œil. |

Sainte Jeanne de France.

Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849.

|

| SIX TABLEAUX DE

FRÈRE ANDRÉ |

|

Six tableaux de frère André sont situés dans

l'avant-chœur

(trois au nord et trois au sud).

|

|

Frère

André (ou Jean-André).

Ce moine dominicain (1662-1753) est un peintre peu connu.

Entré dans l'Ordre à 17 ans, son talent fut

rapidement reconnu puisque, pour parfaire son art, il fut

envoyé en Italie et reçut, à Rome, les

leçons de Carlo Maratta. À son retour en France,

il devint l'élève du peintre Jean-Baptiste Jouvenet.

«L'humilité religieuse du frère André

a nui beaucoup à sa réputation», écrit

Charles Marionneau en 1861 dans sa Description des œuvres

d'art qui décorent les édifices publics de Bordeaux.

Et il ajoute : «il refusa d'entrer à l'Académie,

sa modestie lui faisant croire que cette dignité ne

concorderait pas avec son état.»

Ses tableaux - toujours à thème religieux -

ont été en grande partie détruits à

la Révolution. L'église Notre-Dame en possède

onze, ce qui est exceptionnel. Neuf sont visibles dans les

bas-côtés.

Frère André n'est certes pas un artiste de premier

plan, mais son œuvre «décèle pourtant,

écrit l'abbé Brun en 1953 dans Les église

de Bordeaux, une main habile, un métier honnête,

un véritable sens de la composition.»

L'examen des tableaux conduit Charles Marionneau à

distinguer deux périodes dans son style : la première,

de 1712 à 1718, quand il subit l'influence des écoles

italiennes au travers de Carlo Maratta ; la seconde, plus

proche de l'école française, englobe les œuvres

exécutées de 1720 à 1751, trahissant

sa proximité avec Jean-Baptiste Jouvenet et Charles

de la Fosse.

Le frère André s'éteint à Paris

en 1753 à l'âge de 91 ans. Il aurait, dit-on,

peint jusqu'aux derniers instants de sa vie.

Les six tableaux regroupés ici (et dont la photo ci-contre

donne une idée de la taille) se trouvent dans les bas-côtés

nord et sud, juste avant les deux chapelles absidiales. Les

autres toiles ornent les chapelles latérales.

|

|

«Sainte Rose de Lima recevant l'Enfant-Jésus»

Tableau de frère André, 1734.

Rose de Lima fut la première sainte du Nouveau Monde et devint

la patronne des jardiniers. |

«Saint Dominique reçoit le Rosaire de l'Enfant-Jésus»

Tableau de frère André, 1712. |

«Sainte Rose de Lima recevant l'Enfant-Jésus»,

détail : la Vierge.

Tableau de frère André, 1734. |

|

«Saint

Pie V : vision de Lépante» de frère

André.

En 1861, à propos de ce tableau, Charles Marionneau,

dans sa Description des œuvres d'art des édifices

de Bordeaux, cite un extrait de la Vie des hommes

illustres de l'ordre de saint Dominique écrite

par le père Touron. On donne ici cet extrait

complet :

«Les anciens auteurs de la vie de ce saint pape

nous apprennent que le jour même de la bataille

[Lépante, le 7 octobre 1571] et la nuit précédente,

il redoubla la ferveur de ses prières pour implorer

les secours du ciel, et commanda qu'on fît la

même chose dans toute la ville, particulièrement

dans l'église de la Minerve, --»»

|

|

|

«Saint Pie V : vision de la victoire de Lépante»

Tableau de frère André, 1733. |

«Saint Pie V : vision de la victoire de Lépante»,

détail.

Tableau de frère André 1733. |

|

---»» où

les fidèles s'assemblaient pour la solennité

du Rosaire ; et que dans le temps du combat, pendant

qu'il traitait de quelques affaires dans son consistoire,

il quitta brusquement les cardinaux, ouvrit la fenêtre,

y demeura quelque temps les yeux élevés

vers le ciel ; et qu'ayant ensuite fermé la fenêtre,

il dit à quelques cardinaux qu'il ne s'agissait

plus de parler d'affaires, mais de rendre grâces

à Dieu pour la victoire qu'il venait d'accorder

aux chrétiens.

«Peu de jours après, un courrier arrivait

à Rome, confirmant la victoire que Pie V avait

annoncée par inspiration divine.»

|

|

|

«L'Annonciation»

Tableau de frère André, 1735. |

«L'Annonciation», détail.

Tableau de frère André, 1735. |

L'avant-chœur et

l'entrée dans le bas-côté sud

(direction prise au sens liturgique).

La série d'œils-de-bœuf a pour effet d'alléger,

de façon très heureuse, la structure de l'édifice,

en

particulier celle des larges bas-côtés. |

«Saint Hyacinthe traversant les eaux du Dniepr»

Tableau de frère André, 1731. |

«Saint Raymond de Pénafort traversant la Méditerranée»

Tableau de frère André, 1732. |

| LE CHŒUR

ET LES DEUX CHAPELLES ABSIDIALES NORD ET SUD |

|

Le chœur baroque et coloré de l'église Notre-Dame est

éclairé

par l'oculus situé en haut de la voûte qui surmonte le

chœur (voir la photo du

haut).

À l'abside, trois toiles de Roman Cazes, datées de 1874

illustrent la vie de la Vierge :

La Présentation au temple ; la

Vierge au pied de la croix ; la

Visitation. |

|

Le

chœur de l'église Notre-Dame.

Le chœur représente le point d'orgue artistique

de l'église. Trois tableaux de Romain Cazes,

datés de 1874, illustrant la Vie de la Vierge,

surplombent une boiserie en courbe d'où se détache,

en avant-plan, un très bel autel réalisé

en 1751 par le sculpteur avignonnais Jean-Baptiste

II Péru. (Son oncle était dominicain

dans la cité pontificale.) L'autel est en marbre

blanc veiné et contient des incrustations de

jaspe de Sicile. Ce maître-autel est regardé

comme l'une des œuvres les plus remarquables de

l'art chrétien du XVIIIe siècle, lit-on

dans le livret sur l'église rédigé

par la paroisse.

Notons que l'abbé Brun, en 1953 dans Les Églises

de Bordeaux, ne donne aucun nom d'artiste ayant

créé cet autel. Avant lui, Charles Marionneau,

en 1861, dans sa Description des œuvres d'art

des édifices de Bordeaux, ne cite nullement

Jean-Baptiste II Péru. Il donne simplement les

noms gravés en différents endroits de

l'œuvre ou qui sont lisibles sur des petites plaques

fixées sur le marbre. On lit ainsi : «Joseph

Besserie et Caldaguez pour la partie purement décorative,

et Antoine Coudert pour la statuaire», écrit

Charles Marionneau. Il s'agit vraisemblablement, souligne

Christian Taillard en 1997 dans Bordeaux à

l'âge classique, des exécutants et

non des concepteurs.

Sur l'autel, deux anges adorateurs, agenouillés

et priant les mains jointes, entourent un groupe d'angelots

qui égrènent un rosaire. «Ils sont

assemblés, écrit l'abbé Brun, avec

un art de la composition vraiment exquis, qui a toute

la délicatesse d'un Boucher ou d'un Fragonard.»

Cet aspect profane dans le sanctuaire d'une chapelle

dominicaine n'a rien d'étonnant. Ce n'est autre,

rappelle Charles Marionneau, que l'expression, «d'une

façon bien vraie», de l'esprit religieux

du XVIIIe siècle à une époque où

règne «en maîtresse absolue, l'école

pompeuse et mythologique des Coustou.»

En 1997, Christian Taillard est plus critique. «Ce

groupe de chérubins, écrit-il, évoque

les amours mutins et insoucieux de Boucher et exprime

une sensibilité religieuse gaie mais bien superficielle.»

Il y voit l'expression d'une «religion de boudoir

des abbés de cour». C'est là, ajoute-t-il,

l'un des deux pôles de la sensibilité religieuse

du XVIIIe siècle, l'autre pôle étant

plus sérieux et sincère.

L'autel de messe (que l'on voit au centre juste derrière

la balustrade qui sert d'autel de communion) est une

ancienne crédence exécutée par

le sculpteur Lamargue en 1837 sur un dessin de l'architecte

Pierre-Alexandre Poitevin.

Au nord et au sud, le chœur est clôturé

par les magnifiques grilles

en fer forgé du maître serrurier bordelais

Jean Moreau. Elles furent achevées en

1781. Charles Marionneau, nous apprend que ces portes

étaient autrefois placées parallèlement

au maître-autel et qu'elles séparaient

le sanctuaire et le chœur des moines. Chacun des

deux portiques est surmonté d'une ronde-bosse

en tôle de fer dorée à l'or fin.

Ces rondes-bosses illustrent l'Ascension

et l'Assomption.

Sur les vantaux, des médaillons ovales sont ornés,

en bas-relief, des évangélistes et de

leurs symboles.

La haute voûte qui surmonte le chœur inonde

de lumière ce bel ensemble baroque grâce

à un oculus placé à son sommet

(voir la photo plus

haut).

|

|

Une élégante ronde-bosse d'angelots, à

la façon de Boucher

et de Fragonard, surmonte le tabernacle du maître-autel. |

L'Assomption de la Vierge surmonte la grille qui ferme le chœur

à gauche. |

«Déposition de croix»

Tableau de Romain Cazes, 1874, à l'abside. |

L'Ascension du Christ surmonte la grille qui ferme le chœur

à droite. |

|

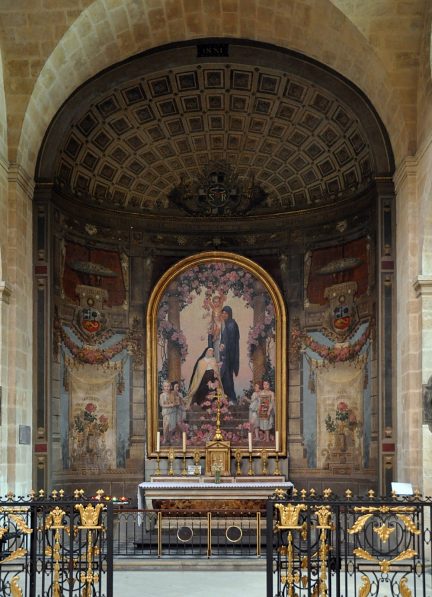

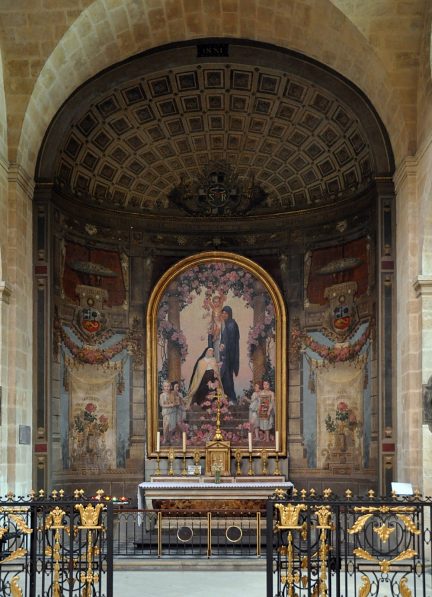

Chapelle

Notre-Dame du Rosaire.

Située à gauche du chœur,

c'est la chapelle absidiale nord au sens liturgique

et sud au sens géographique.

La brochure Église Notre-Dame, Bordeaux

réalisée par la Paroisse indique que cette

chapelle a reçu, en 1885, un nouveau décor

dû en grande partie aux frères Bonnet.

La photo ci-contre à droite en donne un aperçu.

Les anges au-dessus de la niche (ci-dessous) sont l'œuvre

du sculpteur Louis Fournier.

À droite, entre deux revêtements muraux

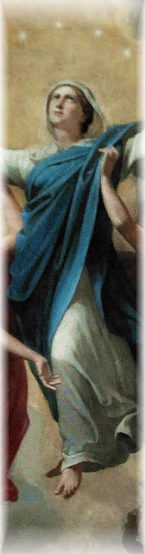

à dominante rouge, le peintre Romain Cazes a

réalisé en 1875 une Assomption

de la Vierge soutenue par les anges. Huit curés

de la paroisse Notre-Dame ont été inhumés

dans cette chapelle entre 1814 et 1961.

|

|

Statue de la Vierge à l'Enfant.

Chapelle absidiale Notre-Dame du Rosaire. |

«La Vierge portée par les anges»

Tableau de Romain Cazes, 1875. |

|

Le maître-autel en marbre blanc

est l'œuvre de Jean-Baptiste II Péru, 1751.

Au premier plan, l'autel de messe est une ancienne crédence

datée de 1837. |

Deux magnifiques grilles clôturent le chœur au nord et

au sud. Ici, la grille nord (au sens liturgique).

Œuvres du maître serrurier bordelais Jean Moreau

(1781). |

L'Évangéliste Marc et son lion

dans un médaillon de la grille nord.

Œuvre de Jean Moreau, 1781. |

Un ange adorateur sur le maître-autel. |

«La Visitation»

Tableau de Romain Cazes, 1874, à l'abside. |

Le chœur et la grille de clôture à gauche.

Le maître-autel et l'autel de messe sont ici bien distincts. |

La chapelle absidiale nord est dédiée à

Notre-Dame du Rosaire.

Sur le mur, à droite, le tableau de Romain Cazes : La

Vierge portée par les anges. |

La chapelle absidiale sud est dédiée à

saint Joseph. |

|

Chapelle

Saint-Joseph.

C'est la chapelle absidiale située à droite

du chœur.

Elle a été restaurée en 1832.

Dans sa main droite, Joseph tient la règle des

charpentiers ; dans sa main gauche, le lys de l'époux.

L'intrados (difficilement visible) comprend une scène

de la mort de Joseph.

Dans le tympan du retable, le Père céleste

(photo ci-dessous), posant sa main gauche sur l'univers,

donne, de sa main droite, la lumière au monde.

|

|

Tympan du retable de la chapelle saint-Joseph

Le Père céleste bénissant (ou donnant la

lumière au monde).

Sa main gauche est posée sur un globe symbolisant l'univers.

|

|

|

|

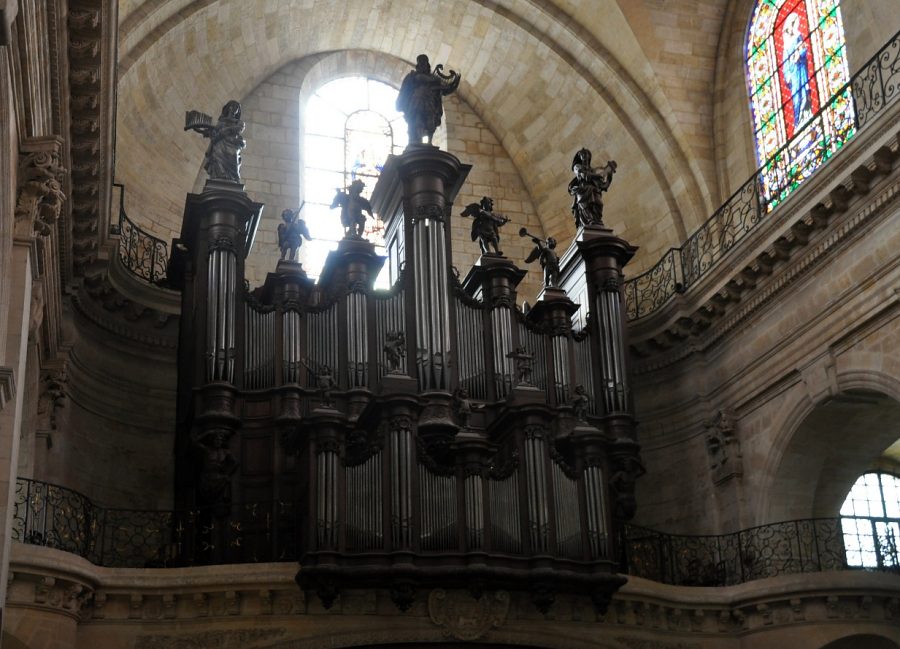

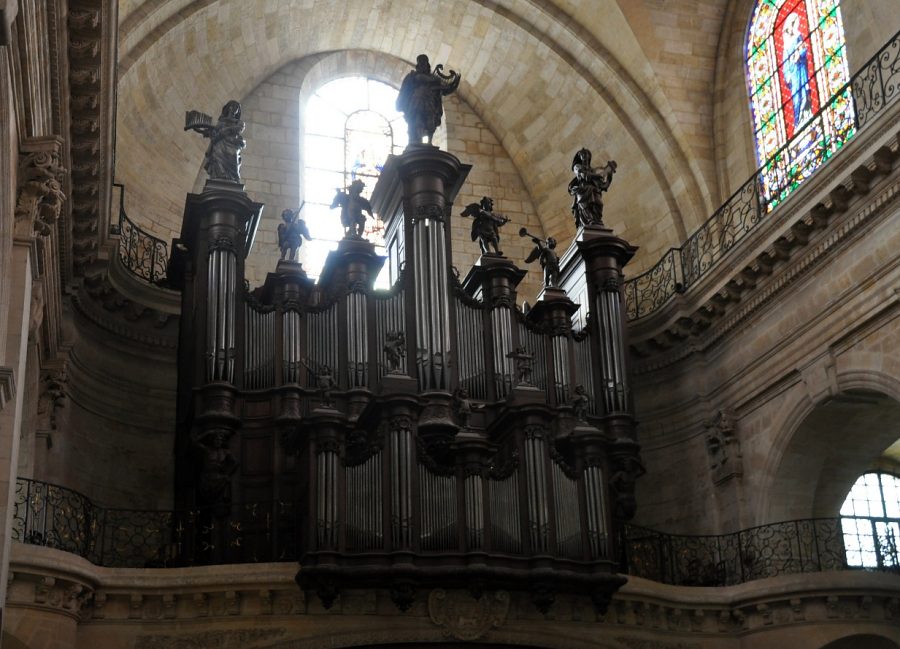

L'orgue de tribune du facteur Schmit (1781) a été reconstruite

par la maison Pesce au début des années 1980.

La tribune se prolonge au nord et au sud par d'élégants

balcons. |

|

L'orgue

de tribune (1/2).

Dès l'église Notre-Dame achevée,

on y place un orgue construit en 1663 par Jean Haou

(ou Haon). L'instrument vient de la chapelle de l'ancien

couvent des Dominicains, rasée, sur ordre de

Louis XIV, avec trois cents maisons pour faire place

nette devant le Château Trompette.

En 1781, le chapitre décide de faire édifier

un nouvel orgue. Un facteur d'orgue itinérant,

un certain Schmit, d'origine allemande, est choisi pour

créer l'instrument qui suivra les règles

les plus modernes.

Le buffet, quant à lui, est conçu et réalisé

par l'atelier de menuiserie et de sculpture que les

Frères Prêcheurs entretenaient dans le

couvent. On a donc l'habitude d'attribuer cette œuvre

au frère Dominique Durel, responsable de l'atelier

à l'époque.

Le roi David, jouant de la harpe, est entouré

de sainte Cécile, patronne des musiciens, et

vraisemblablement de Polymnie, la muse des hymnes sacrés.

Des angelots musiciens se tiennent au sommet de toutes

les autres tourelles. Le chef d'orchestre est un petit

ange dressé sur la tourelle centrale du positif.

Il tient à la main la partition et la baguette

du chef.

---»» Suite 2/2

à droite.

|

|

Polymnie (?) jouant de la lyre

sur la tourelle droite. |

Saint-Cécile

sur la tourelle gauche. |

|

Le roi David sur la tourelle centrale de l'orgue. |

Deux atlantes identiques

soutiennent les tourelles latérales. |

|

L'orgue

de tribune (2/2).

---»» À la Révolution, l'église,

devenue temple de la Raison, puis temple de l'Être

suprême, est utilisée pour les festivités.

L'orgue ne subit aucun dommage.

Différents travaux et ajouts seront réalisés

tout au long du XIXe siècle, mais ils respecteront

tous l'orgue de Schmit.

Au début du XXe siècle, la maison Puget

modifie l'étendue des claviers. Entre 1958 et

1969, le facteur Beuchet-Debierre procède à

une reconstruction majeure : l'orgue s'oriente désormais

vers le style néoclassique.

En 1971, la voûte du chœur

s'effondre partiellement. L'église sera fermée

pendant dix ans. C'est à cette occasion que la

maison Pesce reconstruira l'orgue, mais conservera la

majorité de la tuyauterie existante.

Source : Église

Notre-Dame Bordeaux édité par l'association

Les Amis d'Ars et Fides Bordeaux

|

|

|

Les angelots musiciens sur le buffet de l'orgue.

Au premier plan (sommet de la tourelle centrale du positif), un petit

ange tient dans ses mains la partition et la baguette.

Tous ces personnages ont été ciselés par l'atelier

de menuiserie et de sculpture du couvent des Dominicains au XVIIIe

siècle. |

Sainte Cécile et des angelots musiciens sur le buffet de l'orgue. |

Angelot souffleur de trompette. |

Angelot jouant du violon. |

|

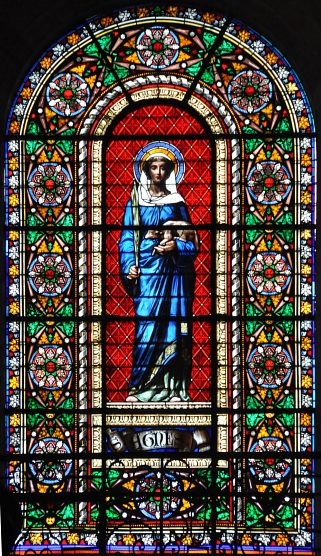

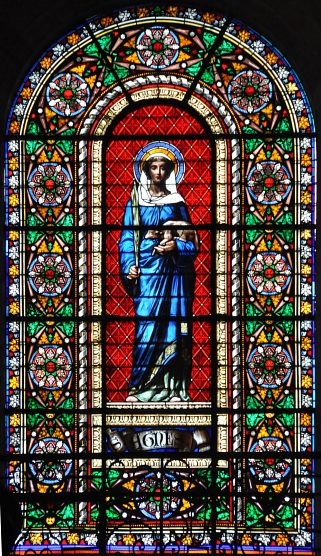

Le vitrail de la façade est consacré à

la Vierge.

Atelier Hutrel, 1860. |

|

Le

vitrail de la façade.

Ce vitrail, daté de 1860, est postérieur

à tous ceux créés par l'atelier

Émile Thibaud (dans les années 1848-1849).

Conformément à la dédicace de l'église

depuis 1802, il est consacré à la Vierge.

On ne peut pas dire que le cartonnier se soit inspiré

d'une madone de Raphaël ! Qui a bien pu servir

de modèle ? Il est rare de trouver un visage

de Marie d'où toute beauté est absente.

Situé derrière l'orgue, il faut examiner

le vitrail avec attention pour percevoir vraiment les

traits de la Vierge.

|

|

|

La nef de l'église Notre-Dame vue depuis le chœur. |

Documentation : «Église Notre-Dame,

Bordeaux», brochure éditée par la Paroisse (Père

Jean Rouet et membres de l'Accueil)

+ «Les églises de Bordeaux» de l'abbé Pierre Brun, éditions

Delmas, 1953

+ «Bordeaux à l'âge classique» de

Christian Taillard, éditions Mollat, 1997

+ «Description des œuvres d'art qui décorent les édifices publics

de Bordeaux» de Charles Marionneau, 1861. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|