|

|

|

|

L'histoire de la ville d'Épinal

commence par un château. Érigé au Xe siècle

sur instruction de l'évêque de Metz, Thierry Ier de

Hamelant (964-984), l'édifice dominait la route reliant Metz

à Bâle. À la fin de ce même siècle,

l'évêque fonda, en contrebas de la motte castrale,

un monastère et une église pour le desservir. Vers

983, il fit don des reliques de saint Goëry. L'église

assura alors une double fonction : abbatiale dédiée

à saint Goëry ; paroissiale dédiée à

saint Maurice. Adalbéron, qui succéda à Thierry

à l'évêché de Metz, établit des

clercs dans l'église, puis les remplaça par des moniales,

suivant la règle bénédictine. Saint Goëry

ayant la réputation de soigner le Mal

des Ardents, l'église devint un lieu de pèlerinage

et se révela bientôt trop petite. On bâtit donc

un nouvel édifice qui fut consacré par le pape Léon

IX aux alentours de 1050. Fait habituel à cette époque,

le monastère attirait les femmes de la noblesse... qui entendirent

prendre leurs libertés avec la règle, tout comme dans

le monastère voisin de Remiremont. Bientôt, il n'y

eut plus ni vœux, ni vie commune. Les chanoinesses gardaient

leurs biens personnels, touchaient les revenus du chapitre, habitaient

des maisons particulières et pouvaient même se marier.

Et bien sûr, seules les jeunes filles nobles pouvaient intégrer

le monastère. Lors des offices, les chanoinesses se tenaient

dans des stalles autour de l'autel dédié à

saint Goëry.

Au XIIIe siècle, Épinal

était devenue un bourg prospère grâce au pèlerinage

et aux marchés de la ville. Elle commerçait avec la

Bourgogne et tirait profit des foires de Champagne. (Épinal

comptera 2000 habitants à la fin du Moyen Âge.) La

cité était devenue quasiment indépendante de

l'évêque de Metz. Les bourgeois, conscients de leurs

statuts, firent reconstruire l'église : le style roman fut

transformé en style gothique primitif. C'est peu ou prou

l'édifice que nous voyons aujourd'hui. C'est aussi à

cette époque que l'évêque de Toul, Conrad, voulut

obliger les moniales à suivre la règle bénédictine.

Offusquées, elles en appelèrent au pape en 1294 et

obtinrent gain de cause. Si l'on en croit le vide des sources, rien

ne vint plus troubler l'église et son monastère jusqu'à

la Révolution, qui changea tout. En 1790, le chapitre des

chanoinesses fut supprimé. Par la suite, l'édifice

devint entièrement paroissial.

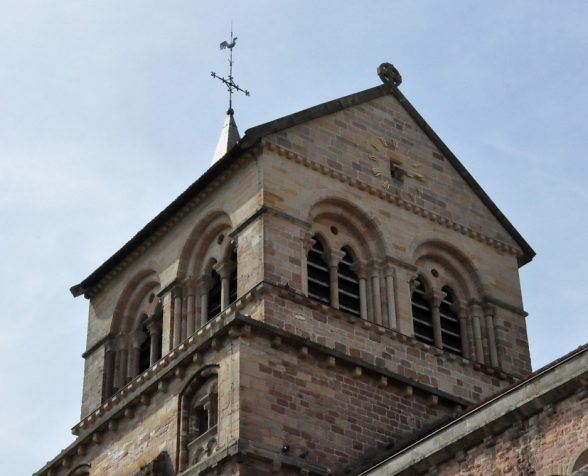

L'église Saint-Maurice date du XIIIe siècle,

avec néanmoins quelques parties du XIe siècle, comme

la tour occidentale

et l'ossature de la nef.

Elle possède un trait architectural intéressant :

celui de la transition du roman au gothique. On y voit les

deux éléments : arcs en plein cintre et arcs brisés,

petites fenêtres dans la nef et hautes baies gothiques dans

le chœur

et les absidioles,

sans oublier les chapiteaux inspirés par le roman ou le gothique.

Au XIXe siècle, le conservateur du Musée

d'Épinal, Jules Laurent, usa de son influence pour faire

classer Saint-Maurice, dès 1846, sur la liste des Monuments

historiques. À la suite de quoi, le bâtiment subit

d'importants travaux de restauration de 1846 à 1848. La construction

d'un portail néo-roman

à la façade ouest de la tour date de cette époque.

En 1865, la chapelle des Innocents, bâtie au XVIe siècle,

est démolie, remplacée par la chapelle

du Saint-Sacrement. En 1870, ce sont les maisons accolées

au chevet qui

sont détruites et remplacées par une suite de sacristies.

D'autres travaux suivent à la fin du XIXe siècle (clocher,

quasi-réfection du côté

sud après démolition des maisons qui s'y appuyaient,

enfin restauration du portail

des Bourgeois).

En 1933, l'église Saint-Maurice est érigée

en basilique romaine mineure par le pape Pie XI.

|

|

Vue de la nef et du chœur depuis l'entrée. |

Le chevet de la basilique et le côté nord avec

sa tourelle, dite tour des Ladres érigée au XIIe

siècle..

Les tourelles nord et sud abritent chacune un escalier qui permet,

depuis le transept, d'accéder aux tribunes. |

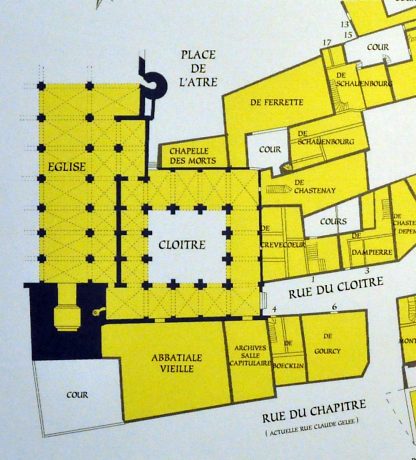

Plan d'Épinal en 1626 au Musée du Chapitre : l'église

Saint-Maurice au milieu des maisons.

Des habitations sont accolées au soubassement du chevet.

Elles seront remplacées par une suite de sacristies au

XIXe siècle. |

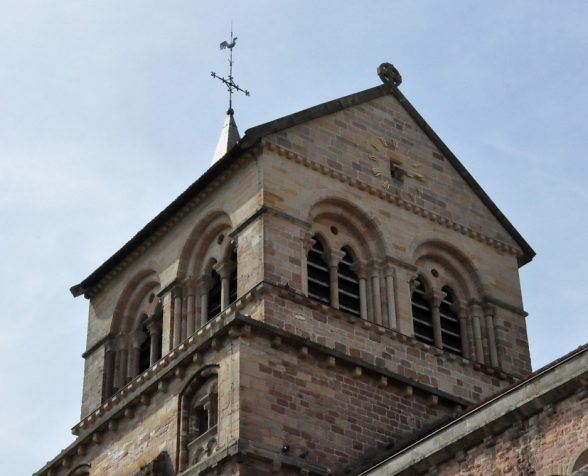

Un beffroi du XIIIe siècle coiffe la tour occidentale

du XIe siècle.

Le clocheton, dont on ne voit que le sommet avec la croix et

la girouette, est très récent (année 1991). |

|

Le clocher du XIe siècle et le portail néo-roman

des années 1840. |

Plan d'Épinal en 1626 au Musée du Chapitre. |

Construit pour venir à bout des problèmes d'humidité

dans la nef,

le portail néo-roman a été ajouté

à la tour dans les années 1840. |

Le Christ Juge au fronton du portail néo-roman du XIXe

siècle. |

|

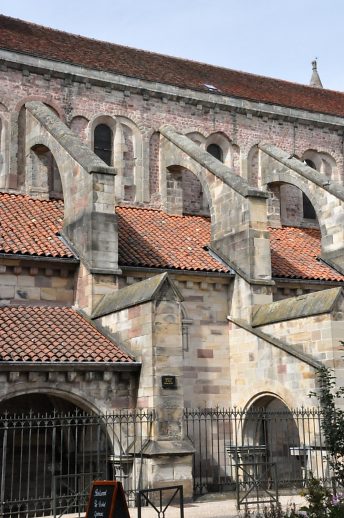

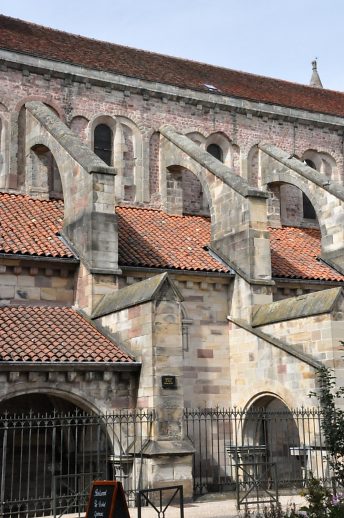

Élévations et arcs-boutants sur le côté

sud.

On remarque, sur le mur gouttereau, les fenêtres romanes

bouchées.

Le côté sud a été refait quasiment

à neuf dans les années 1890. |

À DROITE ---»»»

Au premier niveau : le chemin de ronde dans la partie

haute de la tour.

Au-dessus, le clocher roman. |

|

|

|

Architecture

externe 1/2. Avec ses deux grandes tourelles

nord et sud, la basilique Saint-Maurice, de 68 mètres

de long, possède une apparence très contrastée

et pleine de relief. Une tour très massive, à

plan carré, s'élève à l'ouest.

Elle sera percée en 1846 d'un portail néo-roman

dans le but louable de lutter contre l'humidité

de l'église. Mais, de l'avis des architectes-historiens,

ce portail, œuvre de Jules Laurent, défigure

cette impressionnante tour-beffroi du XIe siècle.

En dehors de la tour, les traces de l'édifice

du XIe siècle sont d'ailleurs bien visibles sur

les murs gouttereaux, au troisième niveau de

la nef : ce sont les fenêtres romanes bouchées

telles qu'on les voit sur la photo ci-contre.

Au XIIIe siècle, selon l'historienne Marie-Claire

Burnand (Lorraine gothique aux éditions

Picard, 1989) la tour primitive a été

recouverte d'une épaisse maçonnerie extérieure.

Elle est donc constituée de deux structures juxtaposées

: l'une romane, l'autre gothique. Dans Lorraine gothique

aux éditions Faton en 2013, l'historienne Suzanne

Braun donne une autre version. Elle écrit que,

à la suite d'un sondage fait dans la tour en

1984, «il est établi que l'actuelle tour

de façade du XIIIe siècle a été

construite en enrobant d'un mur intérieur et

extérieur la tour du XIe siècle, qui en

forme donc le noyau (...)». Ce qui ne semble guère

compatible avec ce qu'elle écrit quelques lignes

plus loin en reprenant à son compte les deux

structures juxtaposées romane et gothique. Un

peu de rigueur ou de précision dans l'information

aurait été bienvenue.

Le chemin de ronde, couvert et ajouré de petites

baies géminées, servait d'abri aux soldats.

Ces baies, de style roman tardif, sont particulièrement

élégantes : un arc en anse de panier vient

coiffer, dans une allure de rouleau protecteur, les

arcs en plein cintre qui dominent les baies géminées.

À cette tour le XIIIe siècle ajouta le

clocher, situé en retrait du chemin de ronde.

Il a été restauré au XIXe siècle.

Enfin, le clocheton, coiffé d'une grande croix,

a été posé en 1991. Le clocher

a ainsi retrouvé son aspect du XVIIe siècle.

Suite ---»»

2/2.

|

|

|

|

Le chevet et, au soubassement, les sacristies construites au

XIXe siècle.

Sur le côté sud, la tourelle du Saint-Esprit, érigée

au XIIIe siècle, termine le bras sud du transept. |

|

Architecture

externe 2/2. Le portail

des Bourgeois constitue le second élément

architectural majeur de la basilique. Ou du moins ce

qu'il en reste après les mutilations systématiques

entreprises à la Révolution... Il est

daté du troisième quart du XIIIe siècle.

C'était par là que les laïcs rentraient

dans l'église, les chanoinesses se réservant

la belle porte

des Dames sur le côté sud. Il n'y avait

pas de portail occidental.

Un regard sur la photo en gros plan ci-dessous donne

une idée des destructions. Les tympans ont été

martelés méticuleusement et les statues-colonnes

entièrement détruites. Ce saccage «officiel»

fut l'œuvre, en 1793, de deux citoyens envoyés

par la commune. Le mystère demeure pour la statue

de la Vierge à l'Enfant sur le trumeau. Étant

entière, on a longtemps pensé qu'elle

remontait au XIXe siècle. Mais un nettoyage de

1980 a fait apparaître une polychromie, peut-être

ancienne. Comment a-t-elle échappé aux

destructions ? Un paroissien l'a-t-il cachée

chez lui en attendant des jours meilleurs comme pour

la statue de Notre-Dame

la Brune à l'abbatiale Saint-Philibert de

Tournus

?

Ce portail s'ouvre par un arc en plein cintre. Il est

voûté d'ogives ; trois tympans se dégagent

entre leurs retombées. En l'absence de statues,

la frise à feuillages variés est le seul

ornement qui reste dans les élévations

de côté. Des seize statues médiévales

détruites, on a retrouvé dans le parc

du château cinq têtes en pierre et des fragments

de corps. Sur les trois tympans, la trace du contour

des groupes permet une restitution iconographique. Au

centre, le groupe des apôtres, la Dormition de

la Vierge et son Couronnement. Sur le tympan ouest,

on arrive à repérer une trace de la croix

de la Crucifixion. À l'est, rien n'est visible.

Mais une comparaison avec le portail Notre-Dame de la

cathédrale de Metz conduit à penser qu'il

pouvait y avoir un Jugement dernier.

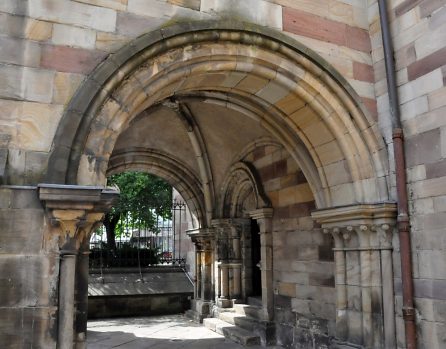

Enfin, si vous visitez Épinal,

ne manquez pas la belle porte

des Dames sur le côté sud et son atmosphère

romane. C'est par là que les chanoinesses, qui

ont eu la haute main sur l'église pendant quatre

siècles, entraient dans l'avant-nef depuis le

cloître.

Sources : 1) Lorraine

gothique de Marie-Claire Burnand, éditions

Picard, 1989 ; 2) Lorraine gothique de Suzanne

Braun, éditions Faton, 2013.

|

|

|

Ces arcades du côté sud faisaient jadis partie

intégrante du cloître. |

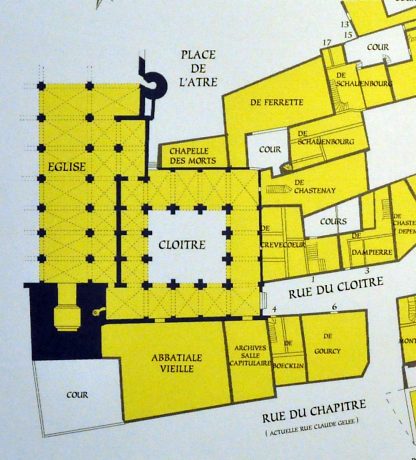

Plan du quartier du chapitre vers 1790 (Musée du Chapitre).

Le cloître a été supprimé en 1797

pour percer une rue.

Seule subsiste la partie nord du cloître, celle qui longe

l'église. |

|

| LE PORTAIL DES

BOURGEOIS (XIIIe SIÈCLE) |

|

Le portail des Bourgeois, sur le côté nord, date du troisième

quart du XIIIe siècle. |

|

|

|

| LA NEF DE LA BASILIQUE

SAINT-MAURICE |

|

Élévations sud dans la nef. Dans la partie gauche, on

voit la chapelle du Rosaire et ses vitraux du XIXe siècle.

La nef allie les éléments romans et gothiques. Nous

sommes dans la période du premier art gothique, une période

de transition architecturale entre les deux styles. |

|

Architecture

de la nef 1/2. Les historiens datent la construction

de la nef des années 1210-1225, époque du premier

art gothique. Constituée de six travées séparées

par des piles massives, elle accuse une hauteur de 14 mètres,

contre 18 à l'abside. Le visiteur est frappé

par le manque de clarté. Les fenêtres étroites

ont encore un aspect roman.

L'élévation est clairement séparée

en trois niveaux par deux cordons peu saillants (photo ci-dessus),

ce qui a pour effet de casser la hauteur et d'accentuer le

manque d'élancement. Le premier niveau est une succession

d'arcades en tiers-point à double-rouleaux massifs.

Le deuxième ouvre sur les combles des bas-côtés

par une suite de baies géminées richement articulées

: cinq élégantes colonnettes baguées

sont coiffées d'une archivolte trilobée. «Le

décor ostentatoire de ces ouvertures n'a d'autre but

que de faire croire à l'existence d'une véritable

tribune», écrit Suzanne Braun (Lorraine gothique

aux éditions Faton, 2013). Il ne s'agit donc ni d'un

triforium ni d'une tribune, mais de simples combles. Ils ont

d'ailleurs été aménagés au début

du XXe siècle avec un plancher recouvrant les voûtes

; les orifices

ont été fermés par du verre moderne.

Le troisième niveau accueille des fenêtres

hautes assez étroites, très ébrasées

et sans moulure. Leurs verrières datent de 1952. --»

ci-dessous

|

|

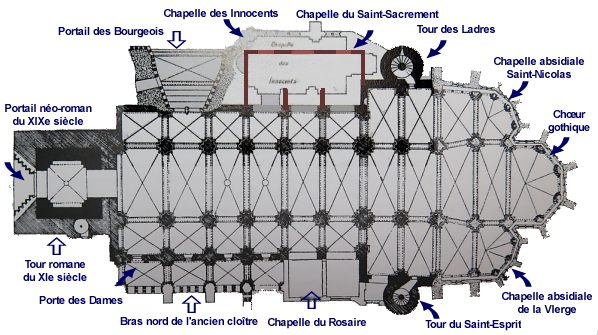

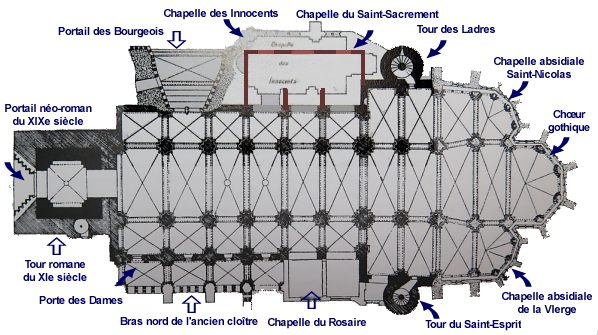

Plan de la basilique.

Longueur totale : 68,15 m ; Largeur (nef et bas-côtés)

: 17,17 m.

La chapelle des Innocents a été détruite en 1865

et remplacée par la chapelle

du Saint-Sacrement. |

|

Architecture

de la nef 2/2. L'élévation,

cassée par les deux bandeaux horizontaux qui

entourent le deuxième niveau, marque la forte

structuration de l'horizontalité. Cet aspect

typique de l'art roman a imprégné le premier

art gothique. Suzanne Braun dans Lorraine gothique

souligne de plus le rôle des piles fasciculées

dans la délimitation, fortement marquée,

de l'espace horizontal dans sa division en travées.

Les tailloirs, qui séparent piles et arcs brisés,

entourent en fait toute la pile : c'est aussi un trait

du premier art gothique. C'est d'ailleurs par le type

des piles (noyau carré entouré de huit

colonnettes engagées) que l'on peut dater la

nef des environs de 1210-1225. D'où la tentation

justifiée de relier la construction de cette

nef avec les quêtes engagées à partir

de 1209 pour la réparation de l'église,

quêtes étendues en 1224 à l'archidiocèse

de Trêves dont dépendait l'évêché

de Toul.

La nef, par ses matériaux, illustre l'appareillage

gothique qui vient coiffer le roman préexistant

du XIe siècle. Ainsi Suzanne Braun fait remarquer

que «seuls les supports, les bandeaux et l'encadrement

des baies sont en pierre de taille ; le reste est en

moellon enduit, qui n'est autre que la maçonnerie

de la nef romane.»

La nef est couverte de six voûtes d'ogives sur

plan barlong. Fait remarquable : les arcs sont

surbaissés, proches de la forme en anse de panier.

Cette déformation vient-elle de la poussée

du voûtement ? L'historienne Marie-Claire Burnand

répond par l'affirmative : les arcs-boutants

extérieurs n'ont pas correctement rempli leur

office ! Au XIXe siècle, on a d'ailleurs jugé

plus sûr d'installer des tirants de fer pour éviter

l'écartement des murs gouttereaux.

Sources : 1) Lorraine

gothique de Marie-Claire Burnand, éditions

Picard, 1989 ; 2) Lorraine gothique de Suzanne

Braun, éditions Faton, 2013.

|

|

Saint Goëry entre sainte Précie et sainte Victorine,

XVIII siècle (tableau anonyme). |

|

|

Les bas-côtés sont voûtés d'ogives

séparées de puissants arcs-doubleaux.

Ici, le bas-coté sud. |

Baie géminée au second niveau de l'élévation.

Elle est somptueusement parée de cinq colonnettes

avec bagues et chapiteaux. |

Statue de saint Maurice,

officier de la Légion thébaine. |

|

Aspect du bas-côté sud.

On remarquera les puissantes piles à chapiteaux à

crochets et leurs très larges tailloirs. |

Élévations du côté sud vue depuis le bas-côté

nord. |

|

|

L'autel

des reliques. La grande châsse

renferme des reliques de saint Goëry, ancien

évêque de Metz, mort au VIIe siècle.

Supposées soigner le Mal

des ardents, elles attirèrent de nombreux

pèlerins. La châsse de droite contient

des reliques de saint Maurice et de ses compagnons

; celle de gauche, des ossements de saint Auger,

qui fut ermite dans les environs d'Épinal.

Source : panneau dans

la nef.

|

|

|

L'agneau pascal dans une clé de voûte. |

La Vierge de Consolation (copie). |

| «««---

L'autel des reliques. |

|

|

Notre-Dame

de Consolation.

L'histoire remonte à 1671 quand des bûcherons

découvrent une petite statue de la Vierge

enchâssée dans un chêne de

la forêt de Jenneson. Ils la portent aux

prêtres d'Épinal,

mais, le lendemain, la statue a regagné

sa place dans le chêne !

Seule solution à adopter devant cet amusant

miracle : construire une chapelle autour du chêne

et créer ainsi un pèlerinage !

Un monastère, bâti lui aussi pour

la circonstance, en assura le contrôle.

Les nombreuses guérisons qui se produisirent

firent surnommer cette statuette de 6 cm Notre-Dame

de Consolation. En 1792, on la transféra

dans la basilique. On peut en voir aujourd'hui

une copie.

Source : Guide de la

France religieuse et mystique de Maurice Colineau,

éditions Tchou.

|

|

|

|

La voûte de la nef vue depuis le chœur.

Les arcs-doubleaux qui séparent les ogives sont surbaissés,

leur forme se rapprochant de l'anse de panier.

Faut-il y voir l'effet de la poussée du voûtement

? |

Le Christ en croix (tableau anonyme). |

Une clé de voûte dans la nef. |

|

| LA CHAPELLE DU

SAINT-SACREMENT |

|

Le bas-côté nord et l'entrée dans la chapelle

du Saint-Sacrement. |

La chapelle du Saint-Sacrement (érigée au XIXe

siècle après la destruction de la chapelle des

Innocents). |

|

Statue de la Vierge, XVe siècle. |

Statue de la Vierge, XVe siècle, détail.. |

|

|

|

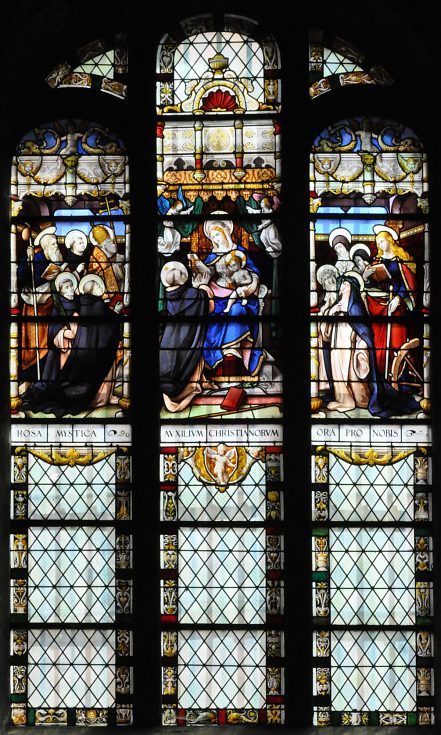

La chapelle du Rosaire dans le bas-côté sud. |

Statue de la Vierge à l'Enfant, XVIIe siècle. |

Statue de sainte Anne et de Marie. |

| Pastiche Renaissance

dans le vitrail de la Vie de la Vierge (année 1912)

---»»» |

|

|

|

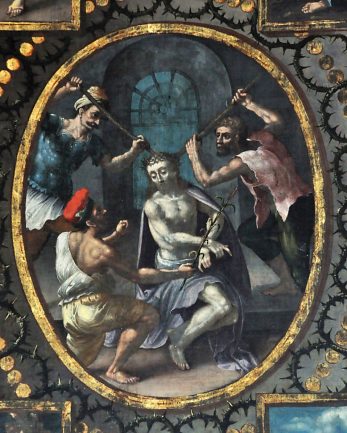

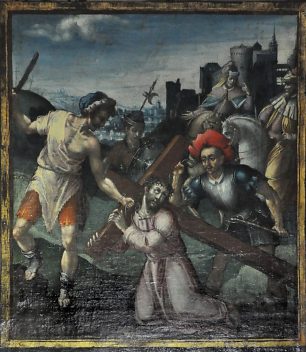

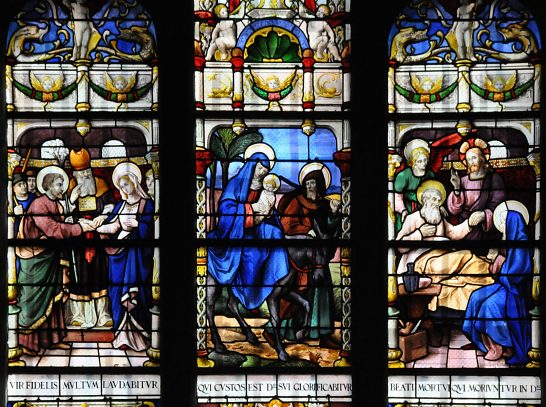

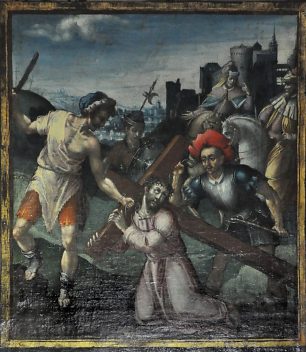

La

chapelle du Rosaire. Cette chapelle a été

reconstruite en 1618 par l'architecte Yolande de Bassompierre.

Au-dessous se trouve un caveau où étaient

inhumées les abbesses du chapitre. Ce lieu revêt

une certaine importance par son mobilier et ses œuvres

d'art (statues et tableaux). Hormis la très belle

toile anonyme de l'Apparition

de la Vierge à Pierre Fourier, Alix Le Clerc

et aux Dames de la Congrégation Notre-Dame,

toile datée de 1784, on trouve trois tableaux

du début du XVIIe siècle illustrant les

Mystères

joyeux, les

Mystères douloureux et les

Mystères glorieux. Le premier et le troisième

sont l'œuvre d'Étienne Gelée,

le deuxième de Nicolas Belloti. Les trois

œuvres sont datées de l'année 1627.

La peinture de Nicolas Belloti présente un détail

intéressant dans sa description de Jérusalem

en arrière-plan du Portement

de croix. L'artiste s'est en effet inspiré

de la ville d'Épinal et, en particulier, du château

dont il ne reste aujourd'hui que des ruines.

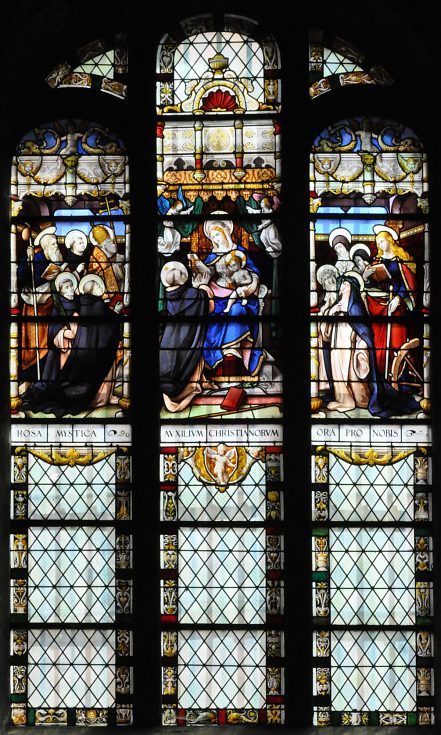

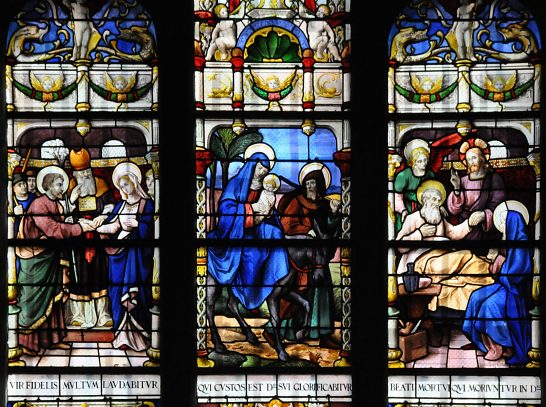

Les vitraux de cette chapelle sont les seuls

de la basilique à être historiés

avec ceux des cinq baies du chœur.

Ils datent de 1912 et sont sortis de l'atelier parisien

d'Emmanuel et Charles Tournel (ils en portent

la signature). Les scènes historiées,

qui occupent la partie supérieure des lancettes,

représentent, pour l'une, la Vierge à

l'Enfant honorée par les saints et les saintes

(photo ci-dessous) et, pour l'autre, trois épisodes

de la Vie de la Vierge (Mariage, Fuite en Égypte

et Mort de Joseph). Ces vitraux imitent en partie le

style Renaissance : le verre cathédrale de la

moitié inférieure des lancettes est orné

de figurines typiques du XVIe siècle (putti,

chevaux, têtes de lion, griffons, vases, fleurs,

etc.).

Source : dépliant disponible

dans la basilique.

|

|

Vitrail «Rosa Mystica» dans la chapelle du Rosaire

(année 1912). |

|

|

Les tableaux de 1627 dans la chapelle du Rosaire. |

La Vierge de la Nativité (Étienne Gelée). |

|

Tableau «LES MYSTÈRES JOYEUX» d'Étienne

Gelée, 1627 |

Vitrail «Rosa Mystica», lancette droite.

(Marque «Em et Ch Dt Tournel Paris 1912») |

|

|

«LES MYSTÈRES JOYEUX» d'Étienne

Gelée : La Nativité. |

«LES MYSTÈRES DOULOUREUX» de Nicolas

Belloti : la Crucifixion. |

«LES MYSTÈRES DOULOUREUX» de Nicolas

Belloti :

le Portement de croix.

Le château représenté en arrière-plan

est celui d'Épinal au XVIIe siècle. |

|

|

Vitrail de la Vie de la Vierge (partie historiée, 1912).

Les vitraux historiés de la chapelle du Rosaire sont

de l'atelier parisien Emmanuel et Charles Tournel. |

«LES MYSTÈRES GLORIEUX» d'Étienne Gelée

: la Résurrection. |

«LES MYSTÈRES GLORIEUX» d'Étienne Gelée

:

le Couronnement de la Vierge. |

|

| LE SÉPULCRE

DE LA FIN DU XVe SIÈCLE |

|

Le Sépulcre vient de la chapelle Saint-Michel, fondée

en 1479.

Le premier Sépulcre installé dans l'église

a été détruit à la Révolution. |

|

Le Sépulcre : Joseph d'Arimathie.

Le Sépulcre : La Vierge et saint Jean. ---»»» |

Le Sépulcre : Nicodème. |

|

|

Le Sépulcre (fin du XVe siècle) est logé dans

un réduit près de la tourelle sud. |

| LE TRANSEPT DE

LA BASILIQUE ET SES TRIBUNES |

|

|

Le bas-côté nord et la tribune

vus depuis l'absidiole nord.

«««--- Le transept nord avec la porte de l'escalier

de la tourelle pour gagner les tribunes.

|

|

Le

transept. Fortement saillant sur les bas-côtés,

le transept est divisé en deux travées.

Il possède deux tribunes, ce qui est exceptionnel

à l'époque gothique. Ces tribunes «perpétuent

l'existence des tribunes romanes», écrit

l'historienne Marie-Claire Burnand dans Lorraine

gothique. À la base de l'élévation

nord et sud de chaque bras subsiste toujours la porte

permettant l'accès à la tribune via la

tourelle (appelée tour

des Ladres au nord et tour

du Saint-Esprit au sud)

Cependant, le facteur architectural le plus marquant,

comme dans la nef, est la présence d'éléments

romans (forme des piliers, arcs en plein cintre,

petites fenêtres) et d'éléments

gothiques (arcs brisés, voûtes d'ogives,

arcs-boutants). Nous sommes dans la période dite

de transition du roman vers le gothique, aux

alentours de 1200. «L'époque 1220-1240

correspond parfaitement au style de cette partie de

l'édifice. C'est le moment des grandes quêtes

organisées pour le chantier de l'église»,

écrit Marie-Claire Burnand. Analyse différente

vingt-ans plus tard : Suzanne Braun, dans Lorraine

gothique aux éditions Faton, se fonde sur

les caractéristiques des chapiteaux du transept

(à crochets et «s'épanouissant en

boules géminées aux angles»). Elle

date ainsi la construction du transept aux environs

de 1275-1290. Ces chapiteaux cohabitent d'ailleurs avec

d'autres chapiteaux inspirés de l'art roman (avec

un entrecroisement de palmettes et de rubans). Ce désaccord

sur les dates ne fait qu'illustrer l'imprécision

des sources.

Il semble que le chantier de construction, en passant

du transept au chœur, a été interrompu.

«Chaque pile, qui fait jonction avec le transept,

présente une nette scission verticale, qui marque

l'interruption du chantier entre ces deux parties»,

écrit l'historienne Suzanne Braun. Pour un œil

non averti, cette interruption est assez difficile à

repérer. On la voit sur la ligne verticale qui

sépare la colonne engagée de la paroi

qui reçoit l'arc-doubleau (voir photo ci-contre).

Sources : 1) Lorraine gothique

de Marie-Claire Burnand, éditions Picard, 1989

; 2) Lorraine gothique de Suzanne Braun, éditions

Faton, 2013.

|

|

| La reprise de la construction

est bien visible sur le pilier nord-est du transept. ---»»» |

|

|

Le transept, la tribune nord et l'autel de messe. |

|

|

| LE CHŒUR

DE LA BASILIQUE SAINT-MAURICE |

|

Le chœur et la coursière champenoise à la base

des grandes fenêtres (style gothique lorrain fortement imprégné

du style champenois).

Les chanoinesses prenaient place dans des stalles autour du maître-autel

dédié à saint Goëry.

L'autel de messe, au premier plan, était l'autel de la paroisse

dédié à saint Maurice. |

|

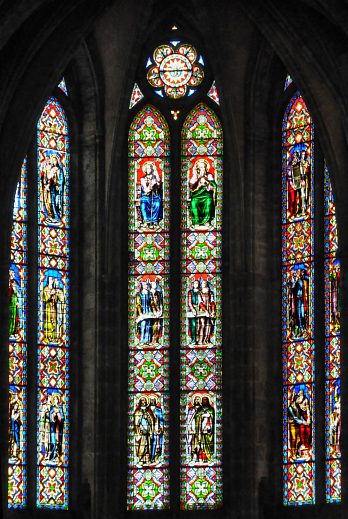

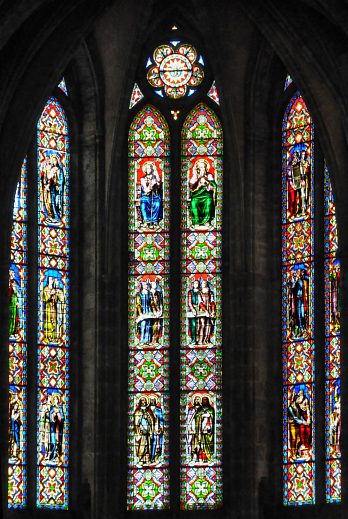

Le

chœur. Pour l"historienne Marie-Claire

Burnand (Lorraine gothique chez Picard, 1989),

le chœur a été construit après

le transept, le financement en étant assuré

par les chanoinesses du chapitre. Dans son ouvrage Lorraine

gothique (éditions Faton, 2013), l'historienne

Suzanne Braun donne un avis différent. Certaines

sources, écrit-elle, relatent que les chanoinesses

firent appel aux dons des fidèles en 1242 et

1265. Elle situe ainsi le chantier du chœur entre

1265 et 1280. Comme elle fait remonter la construction

du transept aux environs de 1275-1290 (voir plus

haut), on en déduit que, selon son analyse,

la construction du transept aurait pu démarrer

après celle du chœur. On est donc en plein

désaccord entre historiens, ce qui est la conséquence

naturelle de l'imprécision des textes. On sait

que les études des spécialistes conduisent

souvent à des conclusions opposées, surtout

en matière de datation, quand les sources manquent

ou ne sont pas fiables.

Au sujet de l'imprécision des dates, Marie-Claire

Burnand tient d'ailleurs des propos explicites : «En

1209, on promène le corps de saint Goëry

pour faire des quêtes "pour la réparation

de son église" ; en 1224 l'archevêque

de Trêves étend cette collecte à

tout son archidiocèse. En 1242, puis en 1265,

l'abbesse et le chapitre font appel à la générosité

des fidèles. Il est très vraisemblable

que les deux premières dates correspondent aux

travaux de construction de la nef et les suivantes à

celles de la mise en chantier du chœur, qui dépendait

du chapitre.» Cette opinion, généralement

admise, fait dater le chœur du dernier quart du

XIIIe siècle.

Quoi qu'il en soit, le chœur, fort lumineux, est

marqué par une forte élévation,

typique du gothique lorrrain. Un gothique lorrain qui

se rapproche d'ailleurs du gothique champenois. Jadis,

les chanoinesses prenaient place sur les stalles autour

du maitre-autel dédié à saint Goëry.

Une grille les séparait de l'autel de la paroisse

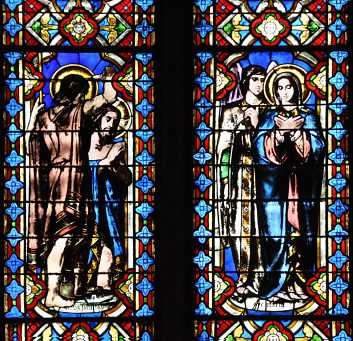

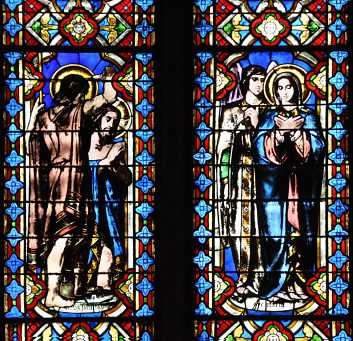

dédié à saint Maurice. Les cinq

pans du chœur reçoivent des baies à

deux lancettes. Ces baies sont ornées de verrières

créées par la maison Maréchal

de Metz : en 1846 pour les trois pans centraux et

en 1848 pour ceux de côté. Dans les baies

centrales, l'iconographie retenue illustre le Père

Céleste et le Sacré-Cœur accompagnés

d'anges et d'apôtres, puis des scènes de

l'Ancien et du Nouveau Testament (Moïse et les

tables de la Loi, le sacrifice d'Isaac, l'Annonciation,

le Baptême de Jésus, etc.). Sur les côtés,

l'atelier a représenté des personnages

(le Sacré-Cœur, la Vierge, et des saints

et des saintes, souvent en rapport avec l'histoire d'Épinal).

La partie basse de l'abside est ornée d'une suite

d'arcatures trilobées surmontée d'une

galerie de circulation, la fameuse coursière

champenoise. Initialement, il n'y avait aucune protection

pour ceux qui s'engageaient sur la coursière.

Le parapet à motifs tréflés a été

ajouté lors des importants travaux de restauration

des années 1846-1848. Arcatures, coursière

et parapet se poursuivent dans les absidioles nord et

sud.

Sources : 1) Lorraine

gothique de Marie-Claire Burnand, éditions

Picard, 1989 ; 2) Lorraine gothique de Suzanne

Braun, éditions Faton, 2013.

|

|

|

| Le chœur et son

élévation gothique (dernier quart du XIIIe

siècle). ---»»» |

|

|

Les trois baies du chœur et leurs verrières.

Atelier Maréchal de Metz, 1846. |

Extrait du vitrail de la baie 3 : la Vierge et saint Joseph.

Atelier Maréchal de Metz, 1848. |

|

Extrait du vitrail de la baie 2 (scènes de l'Ancien Testament).

Atelier Maréchal de Metz, 1846. |

Extrait du vitrail de la baie 1 (scènes du Nouveau Testament).

Atelier Maréchal de Metz, 1846. |

Extrait du vitrail de la baie 2.

Atelier Maréchal de Metz, 1846. |

|

Vitrail de la baie axiale (baie 0).

Atelier Maréchal de Metz, 1846.

En haut : Le Père Céleste et le Sacré-Cœur.

Au-dessus, des anges adorateurs

En bas, des apôtres. |

Extrait du vitrail de la baie 3 : la Vierge et le Christ.

Atelier Maréchal de Metz, 1848. |

Le chœur et, au premier plan, l'autel de messe.

L'église a été consacrée basilique mineure

par le pape Pie XI en 1933.

D'où la présence d'un parasol à bandes rouge

et or, surmonté d'un écusson, contre le pilier nord

du chœur. |

|

|

Le chœur et la chapelle de la Vierge (absidiole sud) vus depuis

le bas-côté sud. |

|

Les

chapelles absidiales. Leur forme est originale

: elles sont plantées de biais, ce qui est bien

visible sur le plan.

Les nervures des ogives accusent aussi un tracé

bizarre. Peut-être est-ce un compromis maladroit

selon l'analyse de Marie-Claire Burnand dans Lorraine

gothique (Picard, 1989), ou bien une construction

fort habile selon Suzanne Braun dans un ouvrage de même

titre (Faton, 2013).

Comme le chœur, elles sont éclairées

par de grandes baies étroites, ornées

des motifs géométriques de leurs verrières

à deux lancettes. La coursière champenoise

et son parapet du XIXe siècle, déjà

vus dans le chœur, poursuivent leur parcours à

leur base. Au premier niveau, la succession d'arcatures

trilobées correspond, dans le chevet, à

une suite de sacristies construites au XIXe siècle

(voir plus

haut). Ces sacristies ont été dénigrées

dès leur construction.

Dans les chapelles, cette succession d'arcatures n'est

interrompue que par deux sobres retables de bois. Y

prennent place une statue du XVIIIe siècle de

saint Nicolas et une ancienne statue de pierre représentant

une Vierge à l'Enfant, appelée Vierge

à la Rose. Cette statue du XIVe siècle

a été volée dans le passé,

lit-on sur une affiche, et restituée par un collectionneur

anglais en 1928.

Sources : 1) Lorraine

gothique de Marie-Claire Burnand, éditions

Picard, 1989 ; 2) Lorraine gothique de Suzanne

Braun, éditions Faton, 2013 ; 3) note affichée

dans les chapelles.

|

|

Le bas-côté nord avec vue sur la chapelle absidiale

Saint-Nicolas. |

|

|

Chapelle de la Vierge dans l'absidiole sud. |

|

La Vierge à la Rose, détail

XIVe siècle.

«««--- Statue de saint Nicolas,

XVIIIe siècle

dans la chapelle absidiale nord

Saint-Nicolas

|

Le bas-côté nord vu depuis la chapelle Saint-Nicolas. |

«««---

À GAUCHE

L'orgue de tribune est caché dans une baie

ouverte en plein cintre où s'installaient jadis

les hauts dignitaires lors des offices. |

|

|

La nef et l'orgue vus depuis le chœur. |

Documentation : Fascicule La Basilique Saint-Maurice

d'Épinal disponible dans la nef

+ Lorraine gothique de Marie-Claire Burnand, éditions

Picard, 1989

+ Lorraine gothique de Suzanne Braun, éditions Faton,

2013

+ Dictionnaire des églises de France, article sur la

basilique d'Épinal par André Laurent, éditions

Robert Laffont, 1971

+ Guide de la France religieuse et mystique de Maurice Colineau,

éditions Tchou. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|