|

|

|

|

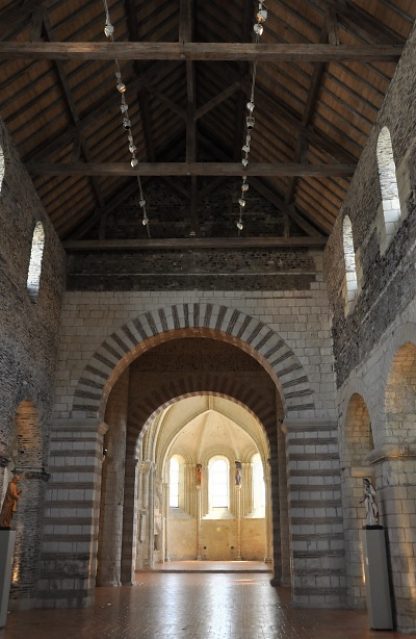

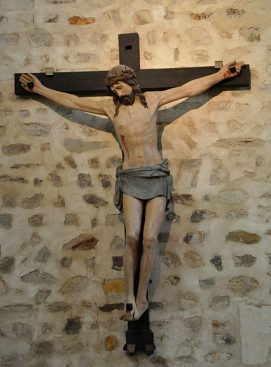

La collégiale Saint-Martin est

la plus ancienne église d'Angers.

À partir du Ve siècle, trois édifices paléochrétiens

vont se succéder et assurer un rôle funéraire,

confirmé aujourd'hui par la découverte de nombreux

sarcophages. Dans le courant du Xe siècle, une grande église

carolingienne est construite, dont il nous reste des éléments

importants : la tour-clocher et les grands arcs massifs de la croisée

du transept avec leur alternance de tuffeau et de brique (photo

ci-dessous). Mais l'édifice se détériore. Au

XIe siècle, le comte Foulques Nerra (987-1040) le remanie

et y installe un service divin assuré par treize chanoines.

Au XIIe, la mode du gothique s'installe : le chœur s'allonge,

une voûte est posée. Le «bon roi René»

(1409-1480) assurera la dernière campagne de restauration-d'embellissement

avant l'époque moderne. À la Révolution,

les chanoines sont chassés, la collégiale est fermée.

Elle devient bibliothèque, magasin de bois de chauffage,

puis siège de l'Administration des tabacs. Sans entretien,

la dégradation arrive très vite : la toiture de la

nef s'effondre en 1828, l'étage supérieur du clocher

est abattu en 1829 ; porche et façade ouest sont détruits

peu après.

Cependant la collégiale attire les passionnés d'histoire

médiévale. Au XIXe siècle, Prosper

Mérimée essaie de s'entremettre. Sans grand succès.

Elle est enfin classée Monument Historique en 1928. Une longue

et savante restauration (1988- 2006) propose aujourd'hui au public

un superbe espace culturel riche de quarante statues angevines.

|

|

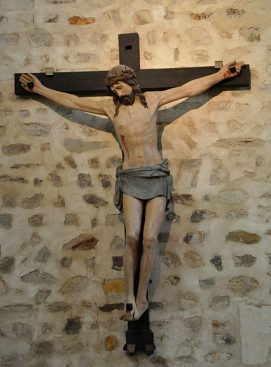

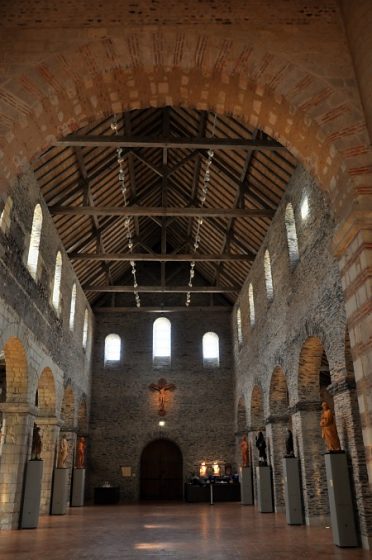

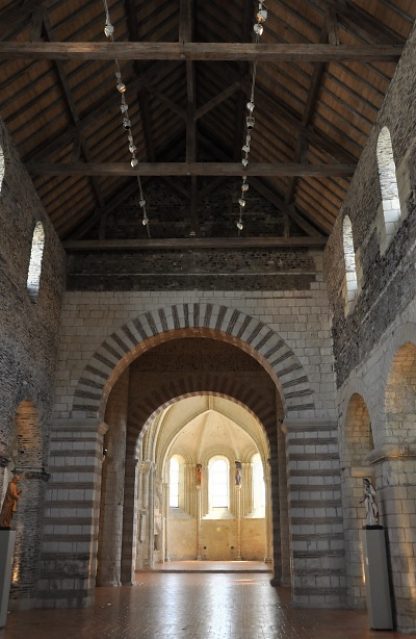

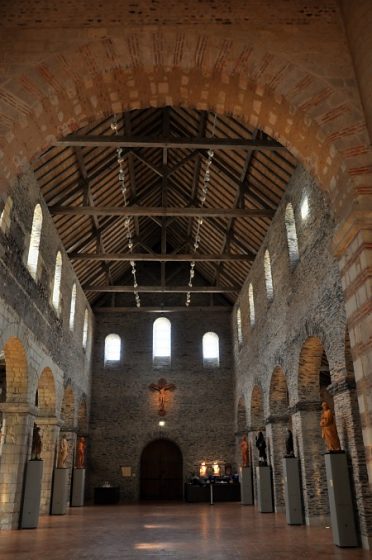

Vue d'ensemble de la collégiale.

Les grands arcs massifs bicolores de la croisée du transept

sont du Xe siècle, le chœur est du XIe siècle.

Les arcades, au centre et à gauche de la photo, sont issues

de la reconstruction de 1a fin du XXe. |

La façade ouest a été reconstruite à l'identique

au XXe siècle.

L'entrée actuelle de la collégiale est cachée par le

panneau publicitaire. |

Transept de la collégiale.

Trois des plus belles statues de la collection : Saint Paul, Vierge

dite de Nozé et Sainte Julie. |

|

Les sculptures

de la Collégiale Saint-Martin. L'histoire

commence avec Monseigneur Henri Pasquier (1844-1927), directeur

de l'École des Hautes Études Saint-Aubin

à Angers. Pendant toute sa vie, ce prélat va

rassembler dans sa maison, située dans l'enceinte de

l'École, de nombreuses œuvres d'art (tableaux,

manuscrits, livres et sculptures) souvent données par

des amis ou des bienfaiteurs. Sa statuaire, bien sûr

religieuse, est presque entièrement du XVIIe siècle.

À sa mort, sa collection reste en place. Une partie

est présentée dans les pièces d'honneur

de sa maison, le reste est remisé dans un réduit.

Il y a quelques années, les choses changèrent

enfin. Pour les restaurer et les exposer au public, l'association

de l'École des Hautes Études Saint-Aubin, propriétaire

des œuvres, a conclu une convention avec le Conseil général

de Maine-et-Loire. L'État a reconnu la qualité

exceptionnelle de ces sculptures qui furent classées

au titre des Monuments historiques en février 2000.

Malgré une légère disparité, ces

sculptures s'unissent par des matériaux communs : pierre

calcaire, terre cuite et bois. La plupart étaient des

éléments de retables, eux-mêmes construits

dans le cadre de la Contre-Réforme, d'où les

amples drapés, les visages expressifs et les poses

pleines de vie qui les caractérisent et les embellissent.

La qualité ici n'est pas un vain mot : les sculptures

ont été créées par les meilleurs

artistes d'Anjou et du Maine. On y retrouve Pierre Biardeau,

Charles Hoyau, Gervais Ier et Gervais II Delabarre.

Catholiques et Protestants s'opposent au Concile de Trente

(réuni trois fois entre 1545 et 1563). La Réforme

refuse le culte des saints et de la Vierge. Pour marquer

|

sa différence, la Contre-réforme

des catholiques va les accentuer. Les saints et les saintes

sont présentés comme des intercesseurs auprès

de Dieu. La Vierge, quant à elle, va bénéficier

d'une dévotion particulière. Retables, autels

et statues se multiplient ; les œuvres d'art abondent

par milliers, parfois des chefs-d'œuvre.

On en donnera ici deux exemples : 1) «La

Vierge s'apprêtant à allaiter l'Enfant»

est une terre cuite achetée en 1900 par Mgr Pasquier

à un marchant angevin. Si l'auteur est anonyme, la

technique est éprouvée : grande maîtrise

des formes et dessin parfait. Les spécialistes détectent,

dans la légère accentuation des lignes, «les

dernières influences du courant maniéristes

dans la seconde moitié du XVIe siècle»

(cf source). 2) «La Vierge dite de Nozé»

(voir photos juste au-dessous) que certains regardent comme

un chef-d'œuvre. Créée pour le couvent

de la Visitation à Angers, la Révolution faillit

lui jouer un mauvais tour. Extirpée de la chapelle

de son couvent, les révolutionnaires, en 1793, la prirent

pour la déesse Raison. Bonnet phygien sur la tête,

elle fut promenée à travers les rues de la ville.

Revenus de leur erreur, ils voulurent la briser, mais elle

fut finalement sauvée et trouva refuge à Nozé,

près d'Écouflant, dans la maison du boucher

de la communauté. C'est là que Mgr Pasquier

la découvrit et l'acheta.

Source : L'église collégiale

Saint-Martin, article : Le

cortège du maniérisme, les quarante sculptures

de la collection de l'École des Hautes Études

Saint-Aubin par Anna Leicher, conservateur délégué

des Antiquités et Objets d'art.

|

|

La maquette de la collégiale

telle qu'elle se présente depuis 2006. |

Une partie de la nef et le chœur.

La toiture de la nef date de la restauration (1988-2006). |

Les restaurateurs ont eu la bonne idée de laisser quelques

mètres du sol de la nef à l'état

où il se trouvait lors des fouilles. Le carrelage ocre

du sol de la collégiale est moderne :

il est posé sur la dalle de béton qui a recouvert

le niveau inférieur de l'édifice. |

|

Vierge à l'Enfant dite de Nozé.

Pierre Biardeau, terre cuite polychrome, vers 1660. |

Saint Paul attribué à Pierre Biardeau.

Terre cuite polychrome, milieu du XVIIe siècle. |

Sainte Julie attribuée à Pierre Biardeau.

Terre cuite polychrome, milieu du XVIIe siècle. |

|

Vierge à l'Enfant dite de Nozé.

Pierre Biardeau, terre cuite polychrome,

vers 1660. |

Saint Paul attribué à Pierre Biardeau.

Terre cuite polychrome, milieu du XVIIe siècle. |

Sainte Julie attribuée à Pierre Biardeau.

Terre cuite polychrome.

Milieu du XVIIe siècle. |

|

|

La Collégiale

Saint-Martin à la Révolution. En

juillet 1789, le chapitre canonial de Saint-Martin comprend

un doyen, un chantre et neuf chanoines. Six d'entre eux ont

rédigé un cahier de doléances cinq mois

plus tôt. À ces dignitaires s'ajoutent les membres

du «bas-chœur», qui sont au service du chapitre.

En novembre 1790, le directoire du district d'Angers annonça

aux chanoines de la Collégiale que le chapitre était

supprimé. Les religieux sont chassés. Un seul

prêta serment à la constitution civile du clergé,

deux seront guillotinés, un autre mourra en prison.

Les autres émigreront ou seront déportés

en Espagne. Certains membres du bas-chœur arriveront

à survivre avec une petite pension.

En janvier 1791, à la suite d'un décret de l'Assemblée

constituante limitant à huit le nombre de paroisses

d'Angers. Exit celle de Saint-Martin qui sera répartie

entre les paroisses voisines. Laissé à l'abandon,

le bâtiment se voit peu après transformé

en bibliothèque publique et doit même héberger

quelque temps un régiment de cavalerie. Bien sûr,

l'endroit n'est pas fait pour entreposer autant de livres

(qui sont surtout issus de communautés religieuses).

L'humidité fait son œuvre. Un pan d'étagères

s'écroule. Les ouvrages giseront par terre jusqu'au

|

transfert de la bibliothèque

à l'évêché en 1798.

La Collégiale est achetée en juillet 1796 par

deux particuliers. Ils ne prendront possession des lieux que

deux ans plus tard lorsqu'elle sera vidée de ses livres.

La chapelle Notre-Dame des Anges sera alors transformée

en buanderie, l'abside servira même d'écurie

après la destruction des consoles gothiques pour ne

pas blesser les chevaux. Le reste du bâtiment devient

magasin de bois de chauffage. Le propriétaire remblaie

les lieux et bouche presque toutes les fenêtres... afin

de payer moins d'impôts! L'humidité redouble

au point que l'édifice sera utilisé par l'administration

des tabacs pendant quarante ans. Évidemment la détérioration

s'accentue. En mars 1828, la toiture de la nef s'effondre

; elle restera à l'état de cour jusqu'à

la fin du XXe siècle. L'étage supérieur

du clocher est abattu l'année suivante. En 1847-1848,

ce sont les restes du cloître qui disparaissent. Peu

après, la partie centrale de la façade ouest

est démolie.

Source : L'église collégiale

Saint-Martin, brochure éditée

par le magazine 303. Article de Daniel Prigent et Jean-Yves

Hunot, archéologues départementaux du Maine-et-Loire.

|

|

Bas-côté nord de la collégiale.

Il donne sur l'absidiole nord : la chapelle Notre-Dame des Anges. |

Vierge à l'Enfant, école angevine, XVIIe siècle (à gauche)

et Vierge à l'Enfant de Charles Hoyau, vers 1640 (à droite). |

Vierge à l'Enfant.

École angevine, terre polychrome, XVIIe siècle. |

Vierge à l'Enfant attribuée à l'atelier de Charles Hoyau.

Terre cuite polychrome, vers 1640. |

Vierge à l'Enfant attribuée à Pierre Biardeau

Terre cuite polychrome, milieu du XVIIe siècle. |

|

|

Vierge à l'Enfant attribuée à l'atelier de Charles Hoyau.

Terre cuite polychrome, vers 1640. |

Élévations dans la nef. |

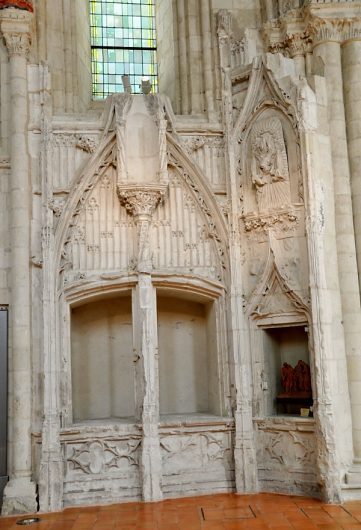

Sculpture gothique dans la chapelle Notre-Dame des Anges. |

«««---

À GAUCHE

Chapelle Notre-Dame des Anges (absidiole nord)

avec deux sarcophages de la période carolingienne. |

|

|

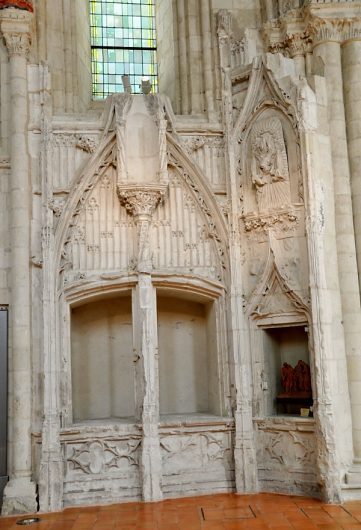

Sculpture gothique

Chapelle Notre-Dame des Anges. |

Sculpture gothique

Chapelle Notre-Dame des Anges. |

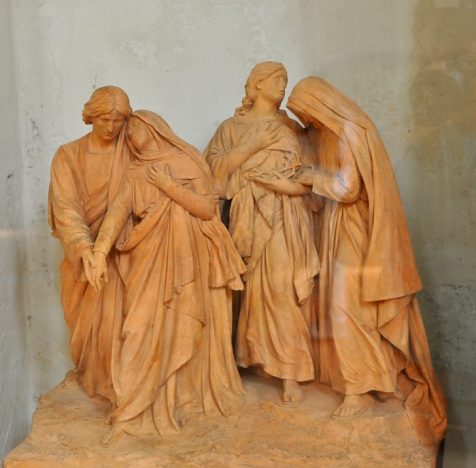

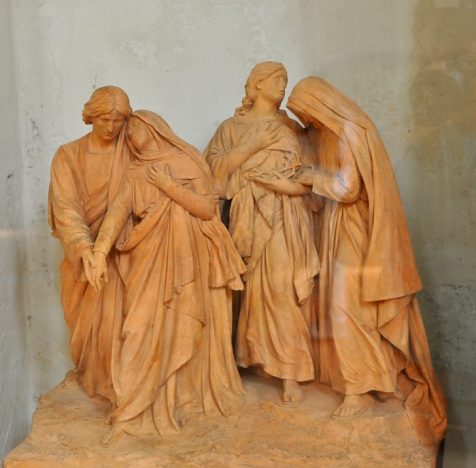

«Déploration du Christ» par F. Escudero,

Terre cuite, 1917. |

Anne et la Vierge

Pierre polychrome, milieu du XVIIe siècle. |

Saint Évêque

Pierre polychrome, XVIIIe siècle. |

|

|

Élévations droites dans la nef.

Les arcades du premier plan (en couleur claire) datent de l'époque

de Foulques Nerra (XIe siècle)

Les deux dernières sur la droite ont été reconstruites

lors de la dernière restauration. |

Saint Jean-Baptiste

Terre cuite, trace de polychromie, école de Hoyau.

Fin XVIe-début XVIIe siècle. |

Saint Sébastien, attribué à Sébastien Leysner

Terre cuite.

Fin du XVIIIe siècle. |

|

Le monde

des défunts. Les fouilles de Saint-Martin

ont livré de nombreuses sépultures mérovingiennes.

D'abord, ce sont des sarcophages en calcaire coquiller ou

en tuffeau, contenant quelques rares objets, parfois du mobilier

; puis des sarcophages d'origine poitevine, avec quelquefois

l'épitaphe du défunt sur la dalle. On y a trouvé

beaucoup de squelettes d'enfants. Et aussi beaucoup de traces

de pathologies osseuses. Les entailles observées sur

les crânes, dues à des coups portés à

l'arme blanche, attestent, sans doute aucun, d'une mort violente.

Source : La Collégiale Saint-Martin

d'Angers, Éditions

Ouest-France.

|

|

L'abside de la période gothique.

Les trois statues-nervures sont des copies (il y en a cinq en

tout). Les originaux ont été vendus au musée

de l'Université de Yale au début du XXe siècle.

Les statues ont été décapitées à

la Révolution. |

Vierge de pitié, pierre polychrome.

Fin du XVe-début du XVIe siècle. |

Vierge de pitié, pierre polychrome.

Fin du XVe-début du XVIe siècle

(détail de l'image de gauche). |

|

Le sacraire gothique dans le chœur a réussi à

parvenir

jusqu'à nous sans trop de dommages... |

Carreaux de pavement en terre cuite, fin du XIIIe siècle dans

une vitrine.

Ils sont remplacés aujourd'hui par un dallage ocre sur

la dalle de béton. |

|

Panneau «Adoration des bergers».

École angevine ou mancelle, terre cuite polychrome, vers 1700.

|

Chapiteaux gothiques dans le chœur.

Le chœur a connu deux campagnes d'agrandissement à

la période gothique.

Ceux de droite sont de la première période, ceux

de gauche, de la seconde. |

|

|

Prosper

Mérimée et la collégiale Saint-Martin.

Prosper Mérimée passe à Angers

en 1835. Il trouve un monument dégradé, avec

une nef encombrée de fagots de bois. Néanmoins,

il en perçoit les richesses architecturales. Ses démarches

auprès de la municipalité et de l'évêque

pour rendre l'église à sa destination d'origine

n'aboutissent pas. Mérimée revient en mai 1847

en tant qu'inspecteur général des Monuments

historiques. Dans une lettre adressée à son

ami Ludovic Vitet, président de la commission des Monuments

historiques, il écrit :

«L'église Saint-Martin d'Angers vous est bien

connue. Elle n'est pas beaucoup plus ruinée que vous

ne l'avez vue autrefois il y a 7 ou 8 ans. Seulement les fagots

du marchand de bois ont emporté le mortier des piédroits

de la porte en sorte qu'ils sont aujourd'hui horriblement

dentelés. Dans le chœur, une nervure est tombée

et l'arc doubleau a besoin d'être repris. La coupole

a perdu également une de ses nervures. Les transepts

et le collatéral sud, le seul existant, sont couverts

par une voûte en bois, peinte, fort curieuse, mais en

pitoyable état. À tout prendre, ce qui reste

a l'air assez solide et a bonne envie de vivre.

Nous sommes d'abord allés à la Mairie où

nous n'avons trouvé que deux adjoints, l'un médecin,

l'autre épicier, tous deux peu antiquaires, qui nous

ont donné lecture d'une délibération

récente du conseil municipal. Le sens est que le besoin

d'une église nouvelle ne se faisant pas sentir à

Angers, qu'aucune demande n'ayant été formée

par l'autorité ecclésiastique, il n'y a pas

lieu de s'imposer une charge extraordinaire pour l'acquisition

de St-Martin. Nous avons fait de l'éloquence sur le

respect dû aux vieux monuments et nous nous sommes retirés

assez mal satisfaits les uns des autres.

Le lendemain, nous avons vu le maire, M. Giraud. Il nous a

parlé des charges de la ville, des sacrifices qu'elle

doit encore s'imposer pour des besoins de première

nécessité, son pavage, une bonne troupe théâtrale,

etc. Enfin, avec quelque peine, il en est venu à nous

dire que si le gouvernement achetait St-Martin, la ville

|

consentirait peut-être un

jour à l'accepter.»

Le même jour, l'évêque d'Angers,

Mgr Angebault, se montrera retors à la proposition

de la commission de rouvrir la collégiale au culte.

Utiliser Saint-Martin, certes, mais pour le catéchisme,

certainement pas pour en faire «une paroisse ou une

succursale», solution qui se traduirait par la baisse

des revenus de la cathédrale Saint-Maurice! En revanche,

le prélat suggère d'en faire «un édifice

diocésain, pouvant en cette qualité obtenir

des secours du Ministère des Cultes.»

Alors que le marchand de bois propriétaire de la collégiale

a déjà parlé gros sous et démolition,

Prosper Mérimée va quitter Angers

sur cette proposition de l'évêque pour laquelle

celui-ci promet d'écrire au Ministère des Cultes.

Plus loin dans sa lettre, l'inspecteur général

écrit des mots assez piquants :

«Ce qu'il y a de déplorable, c'est que l'on est

en train de bâtir près de St-Martin une église

nouvelle, assez mal située et encore plus mal construite.

Si nous eussions été prévenus à

temps, nous aurions pu obtenir que l'on achetât la ruine

carolingienne au lieu de faire quelque saloperie moderne.»

La «saloperie

moderne» n'est autre que l'actuelle église

néo-gothique Saint-Joseph,

commencée en 1846 à trois cents mètres

de la collégiale !

En juillet 1847, Mérimée écrira une nouvelle

lettre à Ludovic Vitet au sujet de la collégiale

: «Mgr d'Angers m'écrit aujourd'hui qu'il préfère

la destruction de St-Martin à son érection en

paroisse. Ce sont ses propres termes. Je vous montrerai sa

lettre jeudi à l'Académie.»

Le projet de revoir Saint-Martin réaffectée

au culte catholique n'aboutira jamais. Au XXe siècle,

le chœur - alors clôturé - sera transformé

en chapelle. La restauration commencée en 1988 a finalement

trouvé une solution satisfaisante.

Source : La Naissance des Monuments

historiques, la correspondance de Prosper Mérimée

avec Ludovic Vitet (1840-1848),

édité par le Ministère de l'Éducation

nationale, comité des travaux historiques et scientifiques.

|

|

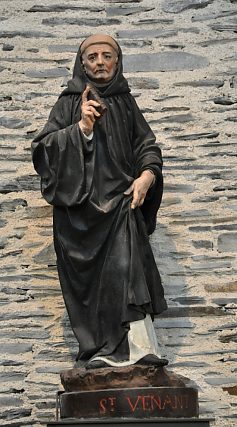

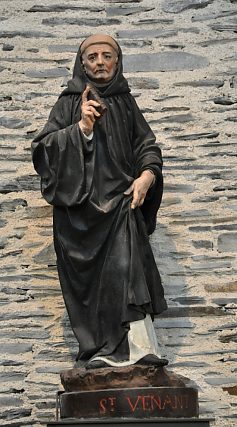

Saint Venant attribué à Christophe et Jacques Saint-Simon

Pierre polychrome, vers 1700. |

La belle voûte lambrissée du roi René au-dessus d'un bras du

transept (XVe siècle).

Le bois est décoré de blasons et de fleurs de

lys.

Mérimée la trouva couverte de peinture lors de

ses visites en 1835 et 1847. Sa restauration, dans les années

1990, fut difficile. |

|

Vierge s'apprêtant à allaiter l'Enfant.

École mancelle, terre cuite, seconde moitié du XVIe siècle. |

Vierge à l'Enfant, pierre polychrome, vers 1360.

Découverte dans les fouilles de la collégiale St-Martin en 1931. |

Sainte Marguerite

Pierre, XVIe siècle

Découverte dans un cimetière voisin de la collégiale Saint-Martin. |

Statues et vieilles pierres dans la nef.

On reconnaît les statues de saint Jean-Baptiste (à droite)

et saint Sébastien (au centre).

À gauche, statue d'un saint prêtre, école angevine

ou mancelle, XVIIe siècle. |

Tête de Christ signée de «Macé»

Il doit s'agir de l'Angevin Édouard-Louis Macé.

Terre cuite, fin du XIXe, début du XXe siècle. |

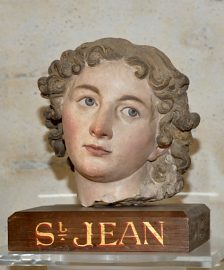

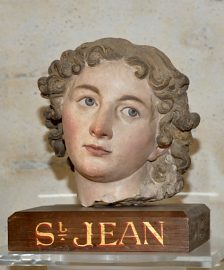

Tête de saint Jean

attribuée à Gervais 1er Delabarre.

Terre cuite polychrome, 1ère moitié du XVIIe siècle

(Sans doute un élément de retable). |

Tête de Christ

attribuée à Gervais 1er Delabarre

Terre cuite polychrome.

Première moitié du XVIIe siècle

(Sans doute un élément de retable). |

Tête de saint Jacques

attribuée à Gervais 1er Delabarre.

Terre cuite polychrome

Première moitié du XVIIe siècle

(Sans doute un élément de retable). |

Statues et arcades de Foulques Nerra (XIe siècle) sur le côté

droit. |

Tête de Christ signée de «Macé».

Il doit s'agir de l'Angevin Édouard-Louis Macé

Terre cuite, fin du XIXe, début du XXe siècle. |

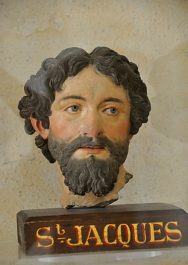

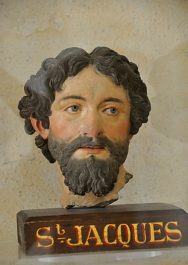

Christ en croix

Bois polychrome, XVIIe siècle. |

Christ en croix

Bois polychrome, XVIe siècle. |

La nef et sa voûte restaurée vues depuis le chœur.

La crypte dévoile les vestiges des premiers édifices

religieux (il y a près

de 2000 ans) dont on voit les bases des maçonneries ---»»» |

Vue de la crypte où sont encore entreposées quelques

tombes mérovingiennes. |

Vue de la crypte.. |

Documentation : «La Collégiale

Saint-Martin d'Angers», Éditions Ouest-France + «L'église

collégiale Saint-Martin», brochure éditée

par le magazine 303 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|