|

|

|

|

Avant la Révolution, la ville

d'Évreux

comptait huit églises paroissiales, dix chapelles et six

monastères. Les XIXe et XXe siècles auront été

fatals aux édifices religieux, notamment la seconde guerre

mondiale : il ne reste actuellement plus que la cathédrale

Notre-Dame et l'église Saint-Taurin.

Au cours des âges, la cathédrale a connu les vicissitudes

issues de la rivalité entre les rois de France et les ducs

de Normandie, devenus rois d'Angleterre. L'édifice est mentionné

pour la première fois en 912 dans la Chronique de

Guillaume de Jumièges. Vraisemblablement reconstruit au XIe

siècle, il est incendié en 1119 par Henri Ier Beauclerc,

roi d'Angleterre. L'église est reconstruite en style roman

entre 1125 et 1140 (il nous en reste les grandes arcades de la nef).

En 1195, le roi Jean sans Terre, voulant montrer qu'il savait être

impitoyable avec les Français, se couvre de félonie

en faisant assassiner trois cents ébroïciens qu'il avait

invités à un banquet dans la ville. Philippe Auguste

réplique et fait incendier Évreux.

Richard Cœur de Lion, revenu de captivité, reprend la

ville, mais le roi de France s'en empare en 1198 et la fait à

nouveau incendier.

Dans les années 1230-1240, la nef

de la cathédrale est reconstruite en gothique rayonnant par

Gauthier de Varinfroy. Puis, dédaignant le transept,

c'est le chœur qui est à son tour rebâti selon

une large structure qui englobe l'ancienne. Les travaux s'achèvent

au début du XIVe siècle. Le nouveau chœur

est maintenant ceinturé par un déambulatoire

enrichi de chapelles. Dans les décennies 1310-1320, on élève

une série de chapelles entre les arcs-boutants de la nef.

C'est toujours le style du gothique rayonnant qui domine.

Lors de la guerre de Cent Ans, la cathédrale est brûlée

en 1356. Elle ne sera restaurée que sous Louis XI, plus d'un

siècle après, avec l'ajout d'une vaste chapelle axiale,

dite de

la mère de Dieu. Au début du XVIe siècle,

l'architecte Jean Cossart termine la splendide façade

du croisillon nord et son portail, tandis qu'une nouvelle flèche

se dresse au-dessus de la tour-lanterne. Cette flèche est

une merveille de charpenterie recouverte de plomb et peinte de bandes

bleues et blanches. Elle va rester dans l'Histoire sous le nom de

clocher

d'argent. Puis la tour

sud de la façade occidentale est restaurée. Enfin,

au XVIIe, c'est la tour

nord de cette même façade qui est achevée.

À la Révolution, la cathédrale subit quelques

dommages : martèlement du tympan de la façade nord

; destruction des statues ; une partie du mobilier est vendue aux

enchères ; plusieurs pièces du trésor sont

fondues. L'édifice, laissé sans entretien, se dégrade.

Durant les années 1870, l'architecte Darcy entreprend une

vaste restauration aux résultats largement décriés

(voir l'encadré

sur l'architecture extérieure).

En 1940, l'aviation allemande se charge de sa part de destructions

: le 11 juin, la cathédrale est la proie des flammes. L'incendie

détruit - entre autres - le splendide buffet d'orgue du XVIIIe

siècle et le clocher d'argent. Enfin, en août 1983,

un ouragan endommage une partie de la verrière du chœur.

La taille imposante de la cathédrale d'Évreux

(108 mètres de long) suffit pour que les périls qu'elle

a traversés ajoutés aux transformations de style (roman

--» gothique rayonnant --» gothique flamboyant) créent

des zones d'ombre dans son histoire. Ce qui provoque des désaccords

entre historiens. On pourra ainsi voir plus

bas le problème posé par la nature incertaine

de la voûte de la nef romane. Le passage de rayonnant à

flamboyant du fenestrage des chapelles de la nef (voir plus

bas) a également suscité des commentaires.

Au Moyen Âge, Évreux

n'était pas une ville riche. Un chantier aussi important

que celui de la cathédrale se heurta à un manque chronique

de fonds. À de multiples reprises, l'évêque

d'Évreux

dut en appeler à la promulgation d'indulgences papales pour

provoquer les dons et faire avancer les travaux (voir le financement

de l'édifice en page

2).

Le règne de Louis XI marque une différence heureuse

: Notre-Dame put bénéficier des libéralités

du souverain qui lui attribua une partie de la gabelle perçue

en Normandie.

La cathédrale Notre-Dame d'Évreux

est riche de très nombreux vitraux : elle a conservé

toute sa vitrerie du XIVe siècle et, à ce titre, possède

la plus belle collection en France. On peut même y suivre

l'historique du vitrail du XIIIe au XVe siècle. Les cinq

pages qui sont consacrées à l'édifice dans

ce site s'étendent très largement sur cette richesse

artistique avec de très nombreuses photographies.

|

|

|

Page 1 : l'extérieur, la

nef et ses chapelles latérales

Page

2 : le transept et ses vitraux

Page

3 : le chœur et les vitraux de ses fenêtres

hautes

|

Page

4 : le déambulatoire et ses chapelles

Page

5 : la chapelle de la Mère de Dieu

|

|

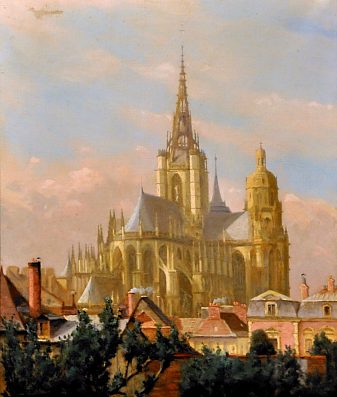

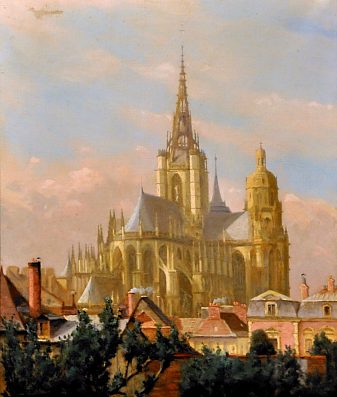

Vue générale de la cathédrale d'Évreux.

La nef, assez étroite, date de l'époque romane. La hauteur

sous voûte est de 21,75 mètres.

Les incendies vengeresses ordonnées par Philippe Auguste (décennie

1190) n'ont pas dégradé le premier niveau d'élévation.

Les deux autres niveaux de la nef ont été reconstruits

dans la première moitié du XIIIe siècle. |

| L'EXTÉRIEUR

DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME |

|

La façade occidentale de la cathédrale vue

depuis la rivière Iton.

La tour sud (la moins haute) a été remaniée

au XVIe siècle dans le style Henri II.

La tour nord a été achevée au XVIIe

siècle. |

La beauté extérieure

de la cathédrale est en fait

concentrée dans la façade

du bras nord du transept. |

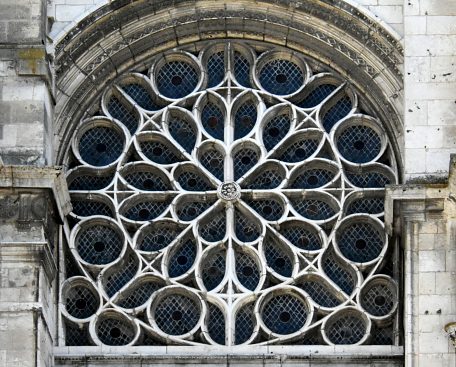

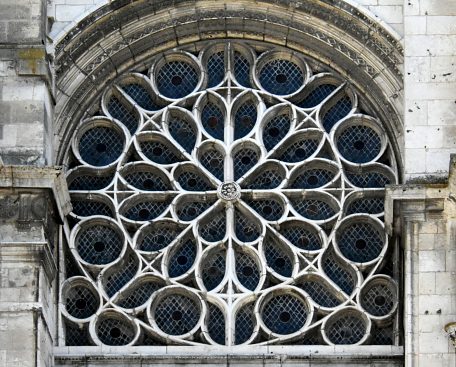

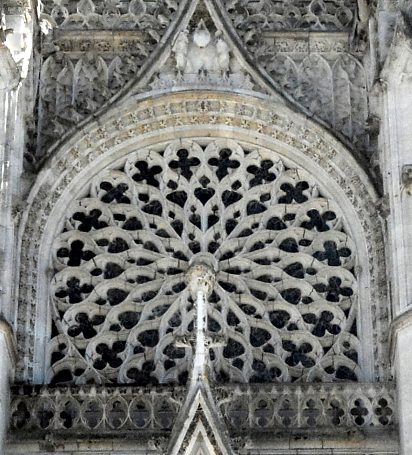

Rose de la façade occidentale. |

Portail de la façade occidentale.

Avant la Révolution, loin d'être décharné,

ce portail était orné de sept statues. |

|

Architecture

extérieure (2/2).

---»» Le projet de Denis

Darcy prévoyait de s'attaquer aussi aux

voûtes et aux pinacles du chœur et

du transept. Étroitement surveillé

cette fois, il dut se contenter d'une simple restauration...

Si vous êtes devant la cathédrale

d'Évreux, ne manquez pas d'aller observer

cette étrangeté médiévale

conçue par un ignorant du XIXe siècle

: des gargouilles nichées dans des dais

! Photo plus

bas.

Heureusement, le temps n'a pas ôté

les petites sculptures gothiques qui ornent l'arc

des baies de la nef au nord et au sud. On y trouve

des animaux fantastiques (photos

plus bas). Différence notable entre le

nord et le sud : les baies nord sont prolongées

par un imposant gâble triangulaire (voir

photo)

que l'on ne retrouve pas dans les baies sud.

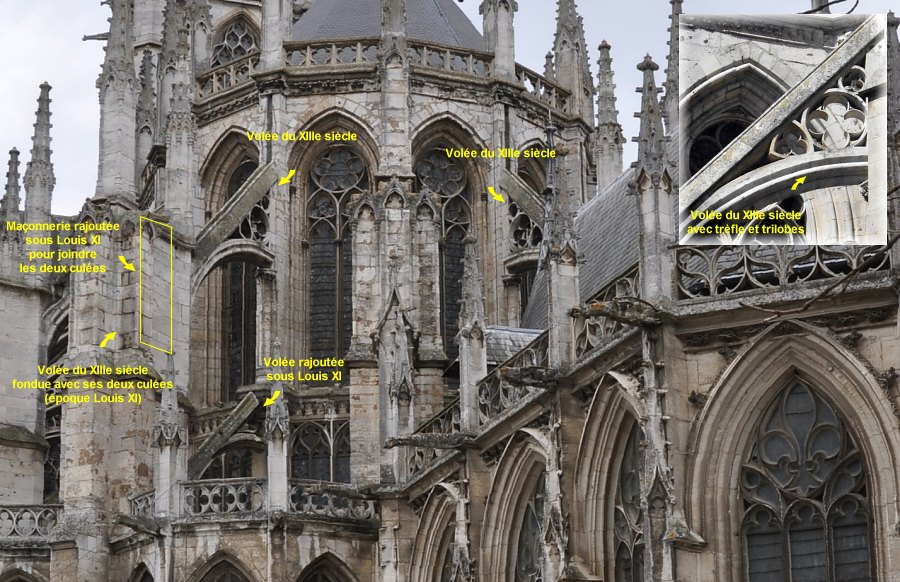

Chevet. Bien que restauré régulièrement

au cours des âges, le chevet a dans l'ensemble

gardé son aspect du XIIIe siècle.

Avec ses garde-corps, ses arcs-boutants, ses clochetons,

ses pinacles flamboyants, le chevet ressemble

à «une sorte de forêt de pierre»

pour reprendre l'expression d'Annick Gosse-Kischinewski.

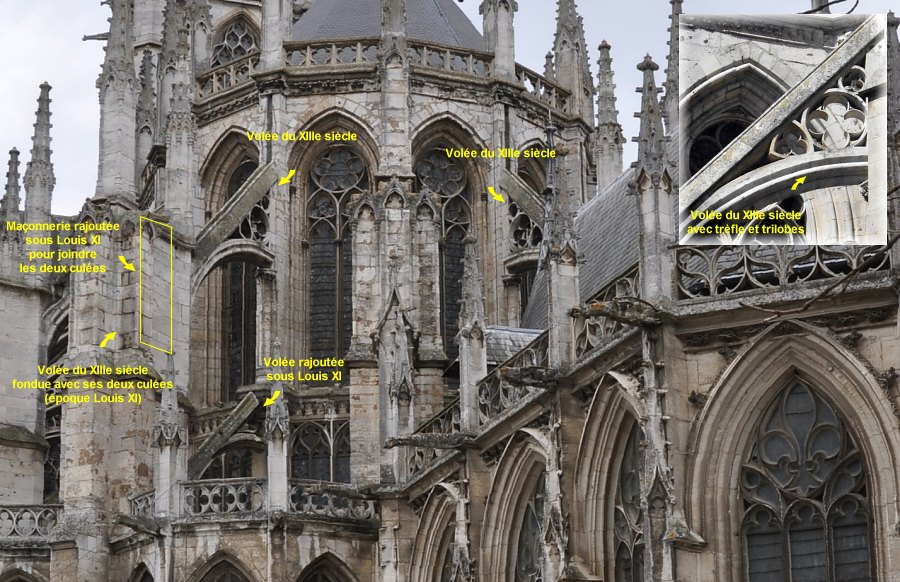

À l'origine, les arcs-boutants du chevet

étaient à double volée. Il

y avait donc deux arcs dans le prolongement l'un

de l'autre et ils se rejoignaient dans une culée

intermédiaire (ce qui devait rendre la

«forêt de pierre» encore plus

touffue). Sous Louis XI, l'arc extérieur

a été fondu avec les deux culées

auxquelles il s'accrochait, ce qui augmente la

part de la maçonnerie et diminue l'élégance

de l'ensemble. Voir la photo plus

bas.

Sources : 1) La

cathédrale d'Évreux d'Annick

Gosse-Kischinewski et Françoise Gatouillat,

Les Colporteurs, 1997 ; 2) Haute-Normandie

gothique d'Yves Bottineau-Fuchs, Éditions

Picard, 2001 ; 3) Les plus belles cathédrales

de France de l'abbé J.-J. Bourassé,

Alfred Mame et Fils Éditeurs, 1880.

|

|

Le sommet de la tour sud de la façade ouest et

son garde-corps. |

|

Les

garde-corps.

Il est parfois utile de regarder avec

une paire de jumelles les multiples garde-corps

d'une cathédrale : ceux qui enserrent le

sommet des tours ou la base de ses voûtes

; ou encore ceux qui couronnent les chapelles

extérieures. On s'aperçoit parfois

que les architectes ont créé des

dessins différents dans les grandes parties

du monument, comme pour mieux séparer ces

parties visuellement.

Une grande église médiévale

étant rarement élevée par

un seul architecte, chaque intervenant aura voulu

mettre sa griffe. À la cathédrale

d'Évreux,

chaque partie de l'édifice a un dessin

propre pour son garde-corps.

Ci-dessus, celui de la tour sud (qui possède

deux dessins différents) a été

complété après la destruction

due à l'incendie du 11 juin 1940.

|

|

|

Vue d'ensemble de la cathédrale Notre-Dame.

Sur la droite, le palais épiscopal. |

|

Architecture

extérieure (1/2).

Quand on regarde la cathédrale

depuis le nord ou le sud, ce qui l'étonne,

c'est la grande différence de hauteur entre

la nef et le chœur. Ces éléments

correspondent en fait à des époques

de construction différentes.

Façade ouest. On a l'habitude

de juger la beauté d'une cathédrale

par sa façade occidentale. Mais, pour celle

d'Évreux,

le critère n'est pas correct. Érigée

entre la fin du XVIe siècle et le milieu

du XVIIe par différents architectes, elle

manque cruellement d'homogénéité

: trois étages à la tour nord ;

cinq à la tour sud ; larges pilastres ;

colonnettes simples ou doubles et un réseau

de niches vides. La façade est présentée

comme un mélange de styles Renaissance

et classique... qu'il n'est pas évident

de reconnaître. Quel serait l'effet produit

avec des statues ? Il faudrait un dessin conçu

par ordinateur pour le savoir. Ce que l'on voit

donne l'impression d'être l'esquisse d'une

façade en devenir. Seul le beau dessin

de la rose

ouest (ci-dessous à gauche) essaie

de racheter l'ensemble.

Façade nord. Elle termine le bras

du transept et c'est aussi l'élément

le plus intéressant de la partie extérieure

(voir photo).

L'élévation est en gothique flamboyant.

Érigée par Jean Cossart au tout

début du XVIe siècle, elle présente,

à la base, un grand portail (dont la Révolution

a martelé le tympan), puis une succession

de balcons et de gâbles ainsi qu'une grande

rose. Les deux tourelles à six pans qui

l'encadrent, gorgées de niches, de dais

et de consoles gothiques, abritent les escaliers.

Elles sont surmontées de lanternons

dressés sur encorbellement. Ces parties

hautes ont été très décorées

par les sculpteurs sur pierre (voir un exemple

plus

bas). Il est dommage que, depuis le sol, on

ne voie rien ! Les vantaux

des portes sont du XVIe siècle.

La superposition des arcatures rend cette façade

très élégante. Les pignons

qui prolongent le portail et la rose invitent

l'observateur à lever les yeux vers le

ciel pour admirer, tout en haut, le clocher

d'argent, nom que l'Histoire a donné

à la flèche qui domine la tour-lanterne.

Jean Cossard a créé une façade

avec un puissant effet de verticalité et

qui est considérée, à juste

titre, comme l'une des plus belles de France.

Une des caractéristiques de cette façade

est que le sommet du gâble qui surmonte

le portail empiète sur la base de la rose.

On retrouve un dessin similaire dans deux édifices

rouennais : la façade ouest de Saint-Ouen

et les bras nord et sud de la cathédrale

Notre-Dame.

Ces éléments architecturaux n'ont

toutefois pas suffi à donner à la

cathédrale d'Évreux

une place bien à elle au sein des monuments

remarquables de France. En 1880, dans son ouvrage

Les plus belles cathédrales de France,

l'abbé Bourassé, en faisant référence

à l'équipe de dessinateurs du baron

Taylor, s'en désole : «Les auteurs

des Vues pittoresques et romantiques de l'ancienne

France, écrit-il, n'y ont rien vu qui

la distingue des constructions du même genre

et de la même époque, et ont négligé

de nous en donner une description étendue.

C'est un oubli injuste que nous ne pouvons expliquer.»

Pour sa part, le prélat attribue à

la cathédrale un «rang honorable».

Nefs nord et sud. Les élévations

du premier niveau avec leurs contreforts ont été

refaites au XIXe siècle. Pour les historiens,

c'est l'exemple de restaurations à ne pas

faire (!) Déjà, à l'époque,

conscients de voir une véritable hérésie

architecturale souiller l'édifice, les

contemporains ont tenté de s'y opposer,

mais rien n'y a fait.

Examinons les faits.

Sous le Consulat, la cathédrale se trouve

dans un état de délabrement pitoyable.

Des restaurations sont entreprises grâce

aux fonds gouvernementaux : parties basses des

tours ; clocher ; portail nord ; garde-corps et

pinacles au-dessus des chapelles ; reprises des

voûtes ; reprise des terrasses autour du

chœur.

En 1871, un petit bloc de mortier et de pierre,

posé en 1806, se détache et tombe

dans la nef. Ce petit incident va être à

l'origine de «travaux catastrophiques»,

selon l'expression d'Yves Bottineau-Fuchs dans

son livre Haute-Normandie gothique. La

cathédrale a beau avoir été

classée parmi les Monuments historiques

en 1862, l'architecte diocésain (un certain

Denis Darcy) soumet en 1872 un projet de restauration

des voûtes, des arcs-boutants et de la couverture

des bas-côtés qui correspond plutôt

à une reconstruction complète !

Darcy veut supprimer les arcs-boutants médiévaux

à double volée pour les remplacer

par un arc à simple volée terminé

par une culée massive (voir la photo plus

bas). Pour cela, il faut démolir les

voûtes médiévales des bas-côtés

!

Des voix s'élèvent pour s'opposer

à ce projet destructeur, ce qui pousse

le ministre à demander un nouvel examen.

Malheureusement, Darcy, soutenu par Viollet-le-Duc,

obtient gain de cause. En août 1874, les

démolisseurs entrent en action. Et l'incompétence

de Darcy éclate au grand jour. «Les

nouveaux arcs sont non seulement grêles,

mais réalisés dans un calcaire jaunâtre

qui jure considérablement avec la blanche

pierre de Vernon», écrit Annick Gosse-Kischinewski

dans l'ouvrage La cathédrale d'Évreux.

Le pire est à venir : Darcy ne connaît

pas grand-chose aux symboles de l'architecture

médiévale. Son système de

«double pinacle» exhibe des gargouilles

placées sous des dais. Ce qui est vu

comme un scandale ! Une gargouille sous un dais

! Annick Gosse-Kischinewski cite un extrait de

la Note sur la cathédrale d'Évreux

rédigée à l'époque

par l'abbé Pierre-François Lebeurier.

Celui-ci écrit : «Au-dessus de chacune

des gargouilles, cet architecte a eu l'idée

monstrueuse de placer un dais comme on en met

sur les têtes des saints... Tout le monde

sait que dans le symbolisme religieux du Moyen

Âge, les gargouilles représentent

le démon et ses instruments... Mais qu'importe

le symbolisme à un architecte diocésain

? Il se croit assez puissant pour canoniser la

bête immonde, et les saintes gargouilles

d'Évreux sont en train de devenir légendaires.»

---»» Suite 2/2

ci-dessous à gauche.

|

|

Tour nord de la façade occidentale : les doubles

colonnes alternent avec des niches vides.

Début du XVIIe siècle.

|

Côté nord de la cathédrale d'Évreux

: bras du transept, nef, tour occidentale.

Datée de 1504, la façade en gothique flamboyant

est l'œuvre de l'architecte Jean Cossart.

Elle est considérée comme l'une des plus

belles de France.

Lithographie du XIXe siècle.

On remarquera le clocher octogonal sur la tour sud de

la façade occidentale.

Ce clocher a été détruit en 1940.

Jugé disgracieux, il n'a pas été reconstruit. |

|

|

Le beffroi qui surmonte le «Gros Pierre» a un petit

air florentin. |

|

Le

beffroi du «Gros Pierre».

La tour nord, appelée le Gros

Pierre, est l'œuvre de l'architecte parisien,

François Galopin. Achevée vers 1631,

elle présente trois étages séparés

par de larges entablements (voir photo de la façade

ouest, plus

haut). La verticalité de la tour est

très fortement prononcée par les

pilastres et les colonnes qui relient les entablements.

Le beffroi (ci-contre) qui surmonte le dernier

étage n'est pas banal : avec son dôme,

il distille une petite atmosphère florentine

! Le premier niveau, de plan carré, percé

de larges baies, abrite les cloches de la cathédrale.

Le second, de forme polygonale, est ouvert de

quatre lancettes. Le dôme qui le surmonte

se termine par un lanternon.

Le beffroi que l'on observe n'a plus une pierre

qui vienne de la Renaissance. L'incendie de juin

1940 a fait subir de gros dégâts

à la tour nord. Ses parties supérieures

se sont effondrées. Le beffroi a été

reconstruit selon les plans disponibles et les

photographies. Ce n'est qu'en 1969 que la restauration

du Gros Pierre a été achevée.

|

|

Détail d'une étonnante suite de modillons

sur la tour sud

de la façade occidentale, achevée vers 1573. |

|

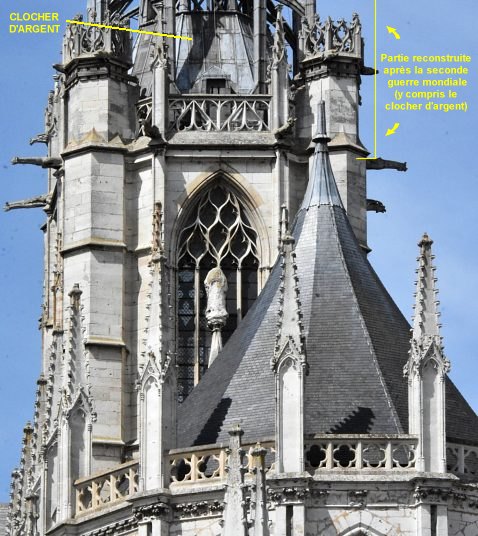

Le CLOCHER D'ARGENT

Il culmine à 78 mètres.

Comme le beffroi qui surmonte le Gros Pierre, la flèche

de la tour-lanterne est moderne. Détruite lors de l'incendie

de juin 1940,

elle a été entièrement reconstruite après

la guerre.

La flèche est surmontée d'un beau coq

doré qui sert de girouette. |

|

La façade nord de la cathédrale d'Évreux.

Photo prise avant la restauration des années 2010-2020. |

Tourelle de la façade nord de la cathédrale :

lanternon sommital et encorbellement

La façade nord a été érigée

au tout début du XVIe siècle.

Ici, le garde-corps de l'encorbellement est tréflé.

|

|

Tourelle de la façade nord de la cathédrale : détails

des sculptures en gothique flamboyant au niveau de l'encorbellement.

Depuis le sol, il faut une paire de jumelles pour admirer cette ornementation. |

|

|

Le portail nord de la cathédrale d'Évreux

Toile d'Henri Shäfer (1833-1916)

Musée

d'Histoire, d'Art et d'Archéologie d'Évreux. |

Un des deux vantaux des portes de la façade nord.

Moitié supérieure, XVIe siècle.

Les panneaux ont perdu leurs bas-reliefs à la Révolution. |

Élévations nord de la nef.

Les baies du premier niveau sont prolongées chacune d'un

imposant gâble

que l'on ne retrouve pas sur les baies du côté

sud. |

On ne le voit qu'avec une paire de jumelles : la girouette

au sommet de la tour-lanterne est un beau coq doré

stylisé. |

Rose sur le bras sud du transept. |

|

|

Partie sud de la cathédrale : tour occidentale, nef et bras

sud du transept.

Les baies du premier niveau de la nef ne sont pas prolongées

par un gâble triangulaire comme celles du côté

nord.

Il faut consacrer un peu de son temps de visite à regarder

les animaux fantastiques qui ornent l'arc des baies au premier niveau. |

|

Six exemples de sculptures gothiques

sur les baies du premier niveau de la nef

|

|

|

|

|

|

|

«««---

Côté sud de la nef, détail.

Conçues par l'architecte Darcy, les modifications

des voûtes

des bas-côtés et des contreforts firent

scandale en 1874. |

|

|

Des gargouilles sous des dais !

Avec la destruction des voûtes médiévales

des bas-côtés, cette interprétation

de l'architecte Darcy

du symbolisme médiéval fit scandale en 1874

:

les dais sont réservés aux saints ; les

gargouilles, représentant le Mal, n'y ont pas droit. |

|

Les

architectes n'ont pas à imposer leur système.

Pour son projet, l'architecte Darcy

était soutenu par Viollet-le-Duc, créateur

d'un système de restauration totalement

remis en cause au XXe siècle. À

l'époque de cette «restauration»,

de nombreuses voix s'étaient déjà

élevées - en opposition totale à

la pensée de Viollet-le-Duc - contre ce

qui était regardé comme un saccage

de la cathédrale d'Évreux.

En 1874, l'archéologue Léon Palustre

rappela dans une chronique (citée par Annick

Gosse Kischinewsky dans La cathédrale

d'Évreux, 1997) qu'un architecte doit

respecter l'édifice qu'il est chargé

de conserver et, en aucun cas, ne chercher à

imprimer sa marque par des modifications personnelles.

C'était clairement prendre position contre

Viollet-le-Duc. En 1875, Léon Palustre

prit la suite d'Arcisse de Caumont à la

direction de la Société française

d'Archéologie.

|

|

|

|

|

|

Le chevet et son système d'arcs-boutants refait sous Louis

XI (1461-1483). |

Une volée d'arc-boutant du chevet rajoutée sous

Louis XI.

Étonnante façon de fixer un arc-boutant

pour consolider une élévation !

|

La

seconde volée ajoutée sous Louis XI.

Sous Louis XI, les architectes supprimèrent

les doubles volées des arcs-boutants du chevet

au profit d'une paire de volées simples. Après

avoir créé une forte culée en amalgamant

les deux culées qui recevaient l'arc extérieur,

il a fallu rajouter une volée au niveau du triforium

pour consolider l'élévation (ce que montre

la photo au-dessus).

On ne peut qu'être étonné par la

façon brutale dont cette volée vient reposer

sur la galerie de pierre !

Dans son ouvrage La Cathédrale d'Évreux

(1997), Annick Gosse-Kischinewski écrit à

ce sujet : «De cette forte culée, les architectes

du XVe siècle ont fait jaillir un arc-boutant

supplémentaire destiné à épauler

l'étage du triforium, créant ainsi une

double batterie. Ce nouvel arc, dont la tête s'ajoute

d'un motif flamboyant, s'appuie sur le mur gouttereau

par l'intermédiaire d'un léger encorbellement

décoré de feuillages et de courtes arcatures

trilobées aux moulures aiguës.»

Elle ne dit rien de la volée qui vient écraser

la frise trilobée qui serpente au bas des hautes

fenêtres...

|

Vue de la cathédrale

d'Évreux ---»»»

Georges Anquetin

Huile sur toile, début du XXe siècle. |

|

|

Les

lys de la chapelle de la Mère de Dieu ---»»»

Les révolutionnaires de 1793

se sont appliqués à effacer ou marteler

les symboles royaux et toutes les armoiries de

la noblesse partout où ils les trouvaient.

La cathédrale Notre-Dame semble faire exception

à la règle. Dans l'ouvrage La

cathédrale d'Évreux (1997),

l'historienne du vitrail Françoise Gatouillat

écrit à propos des verrières

de l'édifice que «les nombreuses

armoiries qui y sont conservées prouvent

que nul n'a essayé d'y effacer les marques

de "l'ancienne tyrannie".» Comme

à Chartres,

peut-être n'y eut-il pas au sein de la population

ébroïcienne le moindre excité

susceptible d'entraîner derrière

lui d'autres casseurs.

Toujours est-il que le tympan des cinq baies du

chœur de la chapelle

de la Mère de Dieu affiche un grand

lys royal en son centre. Le tympan des quatre

grandes autres baies en affiche trois. Rien ne

les a détruits à la Révolution.

Faut-il mettre cette sauvegarde au crédit

d'une population paisible ou bien considérer

que ces lys, bien visibles, étaient architecturalement

indestructibles ?

|

|

|

|

Le remplage des baies du chœur de la chapelle

de la Mère de Dieu arborent un lys royal.

Et trois lys sur les quatre baies

plus larges des côtés nor det sud.

|

La

chapelle de la Mère de Dieu.

Avant le règne de Louis XI, la chapelle

d'axe devait avoir la même forme que ses voisines,

c'est-à-dire peu profonde et à cinq pans

dont trois vitrés.

Louis XI, qui avait pris la cathédrale d'Évreux

sous son aile, ouvrit sa cassette pour les derniers

travaux. Il fit construire une nouvelle chapelle d'axe

conçue comme une longue proéminence à

neuf baies. L'épisode étant historiquement

bien renseigné, on sait que la construction eut

lieu entre 1465 et 1469.

Cette chapelle a conservé de très beaux

vitraux du XVe siècle qui sont abondamment détaillés

en page

5.

|

|

|

| LA NEF ET SES

BAS-CÔTÉS NORD ET SUD |

|

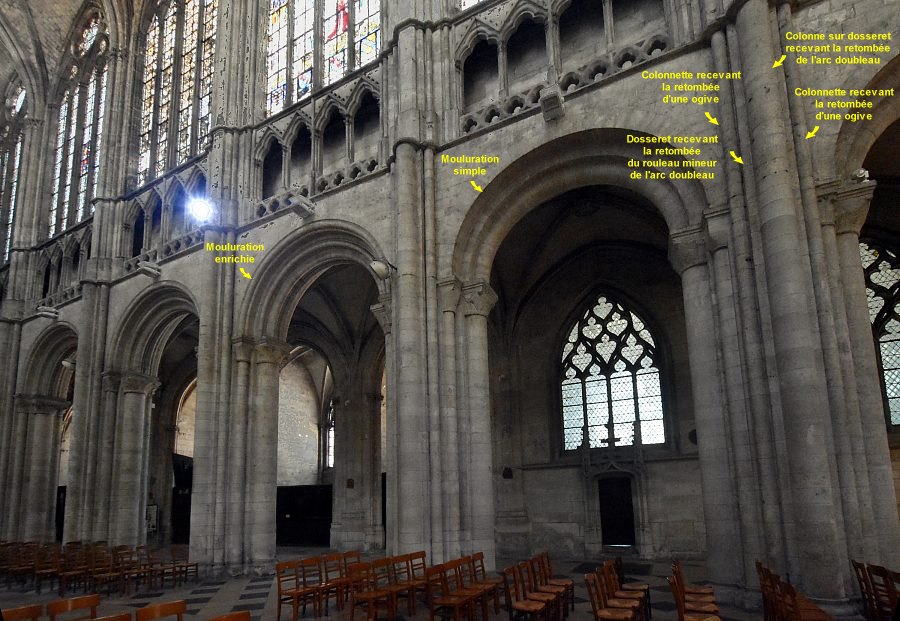

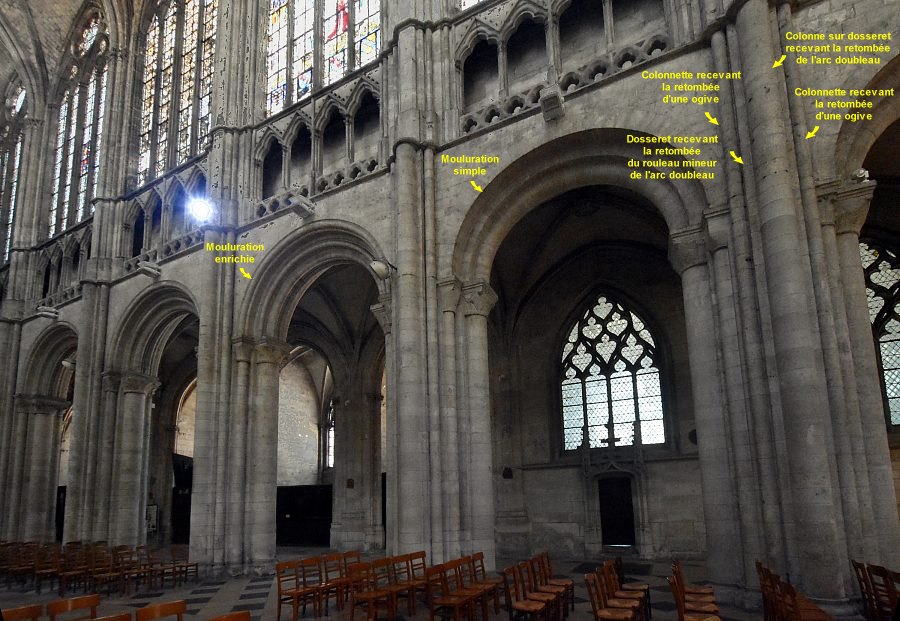

Les arcades de la nef sont romanes, tout comme les chapiteaux.

Au XIIe siècle, la construction de cette nef s'est faite d'est

en ouest.

À droite (travées les plus anciennes), la mouluration

de l'arc est simple ; elle s'enrichit dans les travées de gauche. |

|

Architecture

de la nef (1/2).

La nef de la cathédrale d'Évreux

est à la fois romane et gothique. En 1880,

dans Les plus belles cathédrales de

France, l'abbé Bourassé écrivait

que les piliers et les arcades appartenaient à

l'époque romano-byzantine, mais ce qualificatif

n'a pas été repris depuis par les

historiens qui se contentent simplement de «roman».

L'édifice est incendié en 1119 par

le roi d'Angleterre et duc de Normandie Henri

Ier Beauclerc (1068-1135), puis reconstruit en

style roman entre 1125 et 1140. Philippe Auguste

l'incendie à son tour en 1194, ruinant

les parties hautes qui sont entièrement

rebâties au siècle suivant.

Les grandes arcades de la nef sont donc les seuls

éléments romans de la cathédrale.

On retrouve l'arc en plein cintre et les chapiteaux,

créés d'ailleurs selon l'esprit

normand : pas de scène à personnages

illustrant la vie de saints, mais des bonnes grosses

feuilles plates, des godrons ou des motifs géométriques.

Dans la partie ouest de la nef, certains chapiteaux

sont enrichis de masques grimaçants.

Par quoi était couverte cette nef romane

au XIIe siècle ? Une charpente en berceau

? Une voûte d'ogives, innovation des précurseurs

de l'art gothique naissant ? Voir l'encadré

ci-dessous.

---»» Suite 2/2

ci-dessous.

|

|

La chaire à prêcher est du XVIIe siècle.

L'abat-son est moderne. |

|

| CHAPITEAUX

ROMANS DANS LA NEF |

|

|

|

|

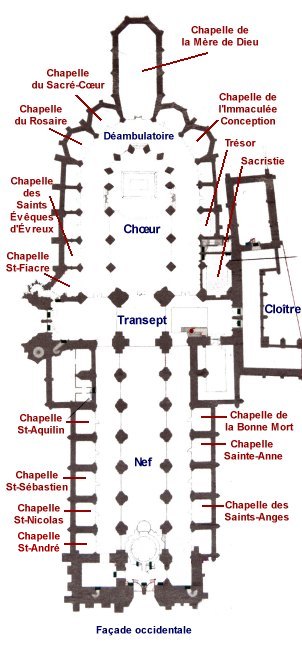

|

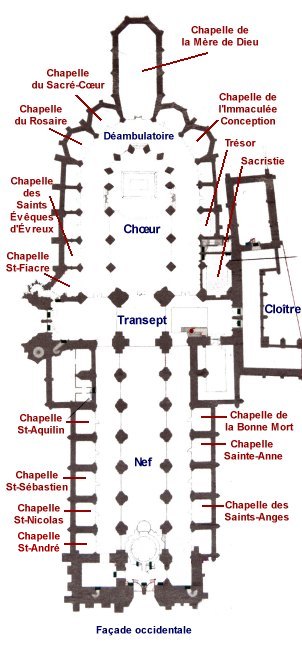

Le plan de la cathédrale Notre-Dame d'Évreux. |

|

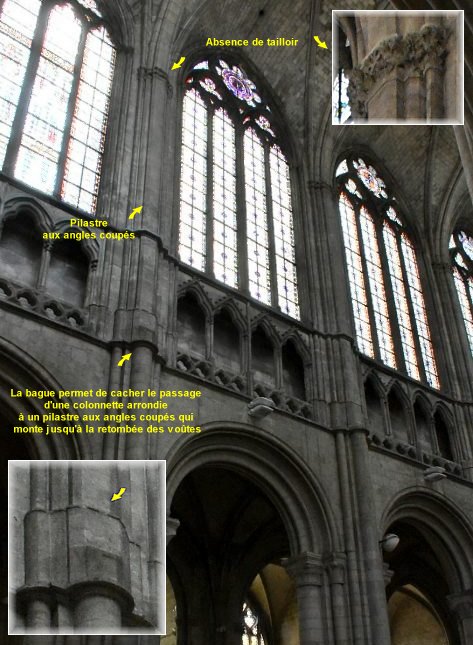

Architecture

de la nef 2/2).

---»» Pour restaurer la

nef, il fallait réunir des fonds importants.

Les travaux ne commencèrent pas avant les

années 1230-1240. C'est le maître

maçon Gautier de Varinfroy, déjà

en charge du chantier de la cathédrale

de Meaux, qui en reçut la responsabilité.

Celui-ci utilisa la structure romane en place

et la prolongea de deux niveaux : un triforium

aveugle et un étage de grandes fenêtres

se hissant jusqu'à la voûte quadripartite.

Le style usité est le gothique rayonnant,

bien visible dans le remplage du tympan des verrières.

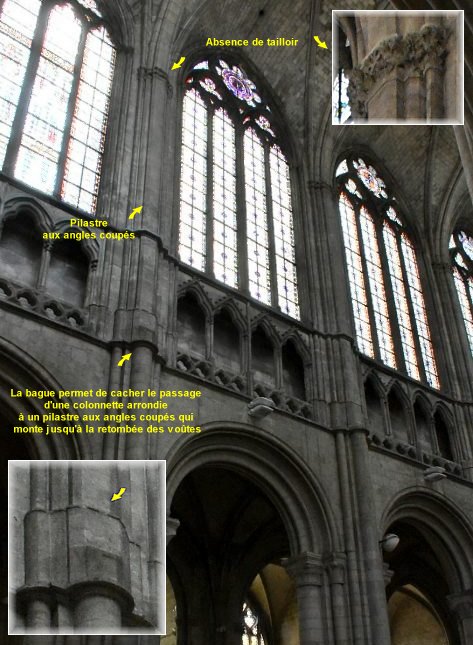

Notons que Gautier de Varinfroy a mis en pratique

deux principes originaux (voir photo ci-dessous)

: 1) l'absence de tailloir sur tous les

chapiteaux des deuxième et troisième

niveaux, ce qui donne un aspect un peu fragile

à sa construction ; 2) l'aplatissement

de la colonne sur dosseret qui monte depuis la

pile romane pour la transformer en un pilastre

aux angles coupés. Le passage de l'un à

l'autre est adroitement caché par une épaisse

bague

au niveau du triforium.

Anne Gosse-Kischinewski fait remarquer que cette

forme en pilastre aux angles coupés ne

se voit, dans l'art gothique, que dans le chœur

de l'église Saint-Pierre

à Chartres (où elle est pratiquée

du haut en bas de l'élévation).

De plus, au niveau artistique, l'historienne ajoute

que «cet artifice permet de ne pas avoir

de forts reliefs sur une trop étroite nef

romane».

Sources : La cathédrale

d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski

et Françoise Gatouillat, Les Colporteurs,

1997 ; 2) Haute-Normandie gothique d'Yves

Bottineau-Fuchs, Éditions Picard, 2001.

|

|

|

|

|

|

Chemin de croix

Station XII : Jésus meurt sur la croix. |

La cuve de la chaire à prêcher :

Le Christ envoie les apôtres en mission, détail.

Œuvre de Guillaume de la Tremblay, 1675. |

La cuve de la chaire à prêcher :

La prédication de saint Étienne, détail.

Œuvre de Guillaume de la Tremblay, 1675. |

|

La voûte quadripartite de la nef vue de la croisée

du transept.

Les cordons moulurés qui enserrent le triforium et les

colonnettes agissent

comme deux fines cordelettes qui parcourent la nef à

deux hauteurs différentes. |

Élévations sud de la nef.

Au-dessus des grandes arcades romanes, triforium aveugle et

grandes fenêtres sont en gothique rayonnant. |

|

|

Un

dilemme architectural : comment était couverte

la nef romane : par la pierre ou le bois ?

Quand les historiens exposent l'histoire

de la cathédrale d'Évreux, ils avancent

la plupart du temps que la nef romane était

voûtée d'ogives, donc en pierre.

L'argument général en est donné

par Yves Bottineau-Fuchs dans l'ouvrage Haute-Normandie

gothique (Picard, 2001) : «Du côté

de la nef, écrit-il, une colonne engagée,

flanquée de colonnettes placées

en biais, monte recevoir les retombées

de la voûte. Une telle disposition conduit

à penser que l'édifice du XIIe siècle

était déjà voûté

d'ogives.» De son côté, en

1997, Annick Gosse-Kischinewski écrit à

propos de la nouvelle cathédrale romane

: «Les chants qui fêtèrent

la résurrection de ce bel édifice

vers 1160 ne devaient pas longtemps résonner

sous les voûtes de pierre.» En effet,

les luttes franco-anglaises de la fin du siècle

vont le détruire.

Auparavant, en 1980, pour le Congrès

archéologique de France tenu en Haute-Normandie,

l'historien Francis Salet avait mis en doute cette

thèse en pointant du doigt la fragilité

de l'argument. De ces colonnettes qui montent

jusqu'à la base du triforium on ne peut

en toute rigueur déduire aucune continuité

jusqu'à une éventuelle voûte.

Revoyons les événements. La construction

de l'édifice roman fait suite à

la condamnation par le pape, en 1120, d'Henri

Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie,

et de l'évêque Audin qui avaient

fait incendier la cathédrale d'Évreux.

À la fin du même siècle, Jean

sans Terre se rend coupable de félonie

en faisant massacrer trois cents Français

lors d'un banquet donné à Évreux.

Philippe Auguste réagit avec rigueur :

il démantèle les murailles d'Évreux

et met le feu à la ville. Revenu de captivité,

Richard Cœur de Lion reprend son trône

et la ville. Philippe revient en 1198 et la brûle

à nouveau. Richard meurt l'année

suivante. Jean sans Terre lui succède.

Finalement, le traité du Goulet scelle

l'arrêt des combats entre Jean et le roi

de France. Mais les églises ont beaucoup

souffert. La cathédrale doit être

rebâtie. On sait que les grandes arcades

romanes de la nef ont résisté. La

reconstruction, dirigée par Gauthier de

Varinfroy, repartira donc du triforium, aux alentours

de l'année 1230.

Constat : le premier niveau roman de l'élévation,

toujours en place, a été épargné

par le feu. Qu'y avait-il au-dessus ?

Plusieurs possibilités se présentent

: 1) un triforium et un troisième niveau

d'élévation soutenant une voûte

ogivale (en pierre) ; 2) la même chose sans

triforium ; 3) un triforium sur lequel s'appuie

une voûte en berceau charpentée ;

4) la même chose sans triforium. Question

supplémentaire : s'il y avait une voûte

charpentée, était-elle définitive

ou provisoire (en attendant les fonds pour achever

le couvrement de la nef) ?

Les archives de l'évêché ayant

été détruites lors de l'incendie

de la ville en avril 1356, on ne sait rien de

l'existence d'un triforium et de la nature de

la voûte. Il faut donc se contenter de ce

que l'on voit.

Constat : lorsqu'on prévoit de couvrir

une nef par une voûte d'ogives, on termine

les colonnettes montantes par une coupure oblique

sur laquelle viendra s'appuyer l'ogive, elle-même

coupée obliquement. L'église Saint-Valentin

à Jumièges, dont le couvrement en

pierre n'a jamais été réalisé,

montre ce qu'est une coupure oblique.

On sait que le chœur de la cathédrale

romane d'Évreux était voûté

en pierre. Est-ce suffisant pour penser que celui

de la nef l'était aussi ? Car, dans la

nef, les colonnettes montantes n'aboutissent pas

à des coupes obliques au niveau du triforium.

Une question immédiate se pose : pourquoi

aurait-on pris la peine de sculpter des colonnettes

dans les blocs de pierre, au côté

de la colonne principale de chaque pilier, si

l'on avait décidé de couvrir la

nef par une charpente ? L'historien Francis Salet,

qui défend l'absence de voûte d'ogives,

s'arrête sur l'épaisseur des colonnettes

: étant plus minces que leurs voisines,

elles ne peuvent correspondre à des éléments

récepteurs de la poussée des ogives.

Argument étrange puisque c'est précisément

ce que Gautier de Varinfroy va faire !

Francis Salet met aussi en avant un autre schéma

: à l'image de la cathédrale anglaise

de Durham, Notre-Dame d'Évreux aurait eu

un chœur voûté (en pierre) et

une nef charpentée. Ainsi seul le bois

de la charpente aurait brûlé lors

des raids punitifs de Philippe Auguste. Autre

idée retenue par l'historien : «il

se peut, écrit-il, qu'une charpente ait

clos à titre provisoire le volume du grand

vaisseau au-dessus des grandes arcades, ou plus

haut, sans qu'aient été mis en place

tous les éléments de structure définitifs.»

Quant à supposer que le feu ait tant dégradé

les pierres d'un éventuel triforium qu'il

aurait ensuite fallu raser pour la reconstruction,

rien ne le prouve.

En 1997, dans l'ouvrage La cathédrale

d'Évreux, Anne Gosse-Kischinewski défend

le point de vue de la voûte ogivale en avançant

des arguments plus construits. «L'examen

des piles révèle un point intéressant

d'architecture, écrit-elle, car les piliers

romans sont toujours conçus de manière

fonctionnelle : une colonne ou colonnette correspond

toujours à une retombée d'arc.»

Ainsi, l'arc doubleau de la voûte vient

reposer sur la «colonne engagée sur

dosseret» qu'on peut aussi appelée

«pilastre aux angles coupés»

(voir photo ci-contre). Anne Gosse-Kischinewski

poursuit à propos de cette colonne engagée

sur dosseret : «Elle est flanquée

de colonnettes, placées en biais, qui ne

peuvent être destinés qu'à

la retombée des branches d'ogives. La présence

de ces colonnettes prouve que, dès sa conception,

la cathédrale romane avait été

dotée d'un voûtement sur croisées

d'ogives.» Cette dernière phrase

paraît illogique. Si l'on parle de conception,

on parle de ce qui est prévu et non pas

réalisé. Il aurait fallu écrire

: «...lors de sa conception, la cathédrale

romane avait été prévue avec

un voûtement sur croisée d'ogives.»

Ce qui semble d'ailleurs exact.

L'historienne ajoute : «Les réfections

après les incendies de la fin du XIIe siècle

ont fait disparaître le système primitif,

mais en suivant la ligne de cette colonnette on

constate qu'elle correspond parfaitement au voûtement

gothique actuel.» En fait, rien ne prouve

que le système primitif ait disparu dans

l'incendie. Peut-être n'avait-il tout simplement

pas encore été élevé,

ce qui rejoint une des hypothèses de Francis

Salet

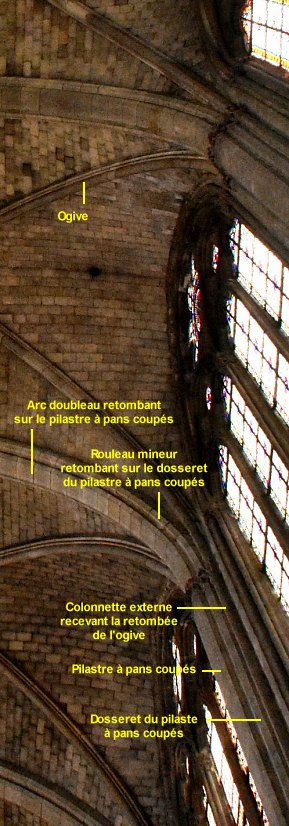

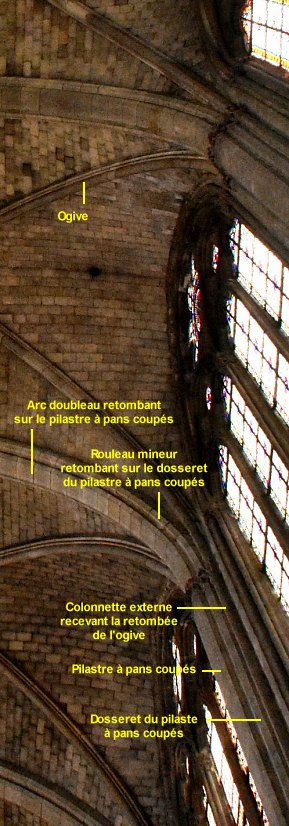

On regardera avec intérêt la photo

ci-contre. Les libellés indiquent comment

les ogives retombent sur l'élévation

: 1) l'arc-doubleau retombe sur le pilastre à

pans coupés ; 2) le rouleau mineur adjacent

à l'arc-doubleau retombe sur le dosseret

où s'appuie la colonne montante principale

; 3) l'ogive retombe sur la colonnette externe.

Conclusion : on peut se convaincre que la nef

de la cathédrale romane était bien

prévue avec une voûte d'ogives. Au

moment des deux incendies de la fin du XIIe siècle,

cette voûte était-elle construite

? On ne sait pas. Y avait-il un triforium (évidemment

en pierre) ? On ne sait pas. Comme le feu a épargné

les grandes arcades du premier niveau et qu'il

n'y a aucune trace de coupe oblique à la

naissance du triforium, on pourrait avancer l'hypothèse

suivante : le premier niveau, qui n'avait pas

encore reçu son triforium, était

couvert provisoirement d'une voûte charpentée

(peut-être en berceau). Le feu aurait consumé

le bois et épargné la pierre.

Sources : 1)

Congrès archéologique de France,

138e session, 1980, Évrecin, Lieuvin, Pays

d'Ouche, article de Francis Salet ; 2) La

cathédrale d'Évreux d'Annick

Gosse-Kischinewski et Françoise Gatouillat.

|

|

Les retombées de la voûte ogivale.

La photo de l'élévation

sud de la nef, donnée juste au-dessus,

apporte un complément utile à cette photo

de la voûte. |

|

Le triforium conçu par Gauthier de Varinfroy.

Les quatre arcades d'une travée sont réunies

par groupe de deux.

Tout au long de la nef, le triforium est encadré,

en haut et en bas,

par une moulure saillante assez simple. |

|

|

|

|

Cette porte Renaissance se dresse dans le bas-côté

nord.

Malheureusement, elle n'est pas d'époque.

Détruite par les bombardements de 1940, elle a été

entièrement rebâtie après la guerre. |

| CLÉS

PENDANTES GOTHIQUE FLAMBOYANT |

|

|

|

|

|

Le bas-côté nord est fermé à l'ouest

par une porte Renaissance,

détruite en 1940, et entièrement reconstruite

après la guerre.

L'aspect roman initial a disparu à la suite de la construction

des chapelles latérales et du voûtement en croisée

d'ogives. |

|

| LES CHAPELLES

LATÉRALES DE LA NEF ET LEURS VITRAUX |

|

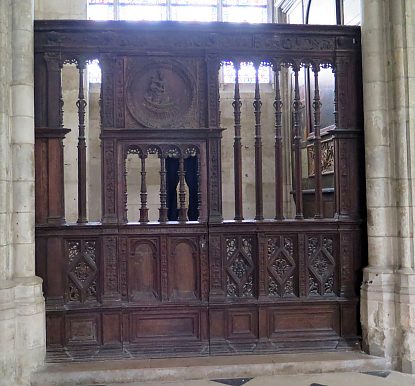

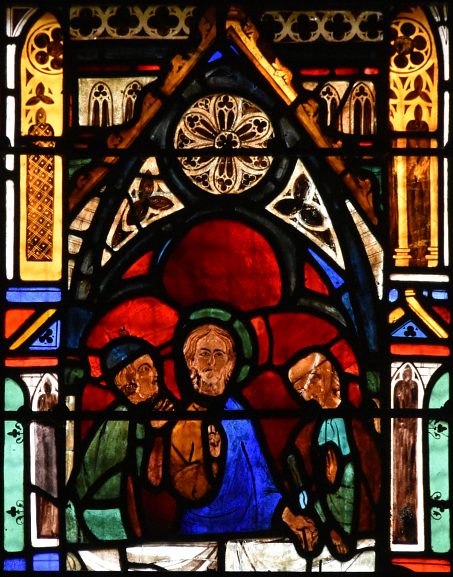

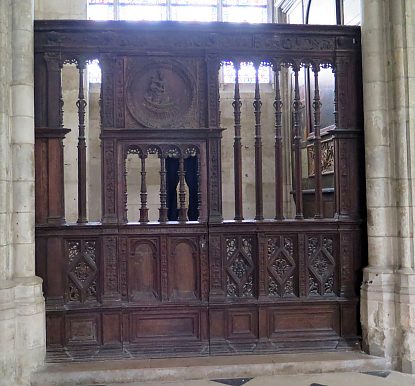

Chapelle Saint-Nicolas.

Clôture en bois de l'époque Renaissance (1510-1520).

La verrière (baie 41) est du XIXe siècle.

C'est un pastiche du XIIIe siècle. |

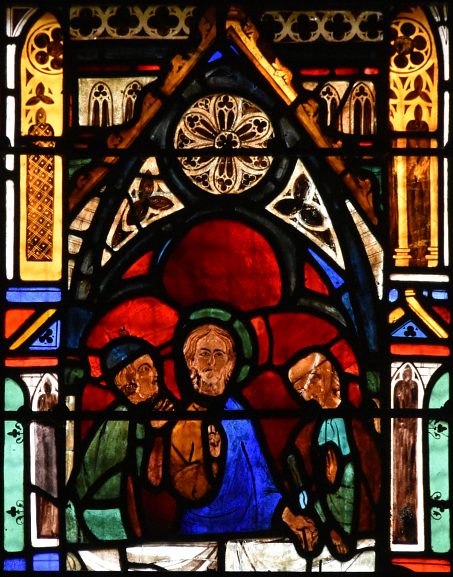

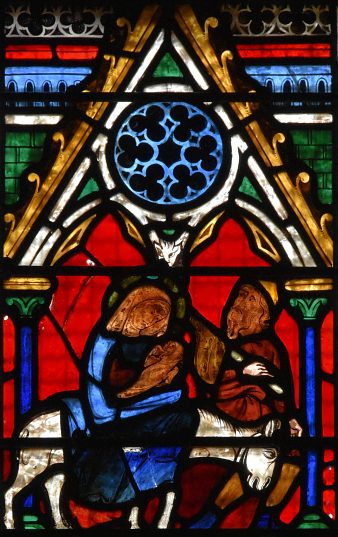

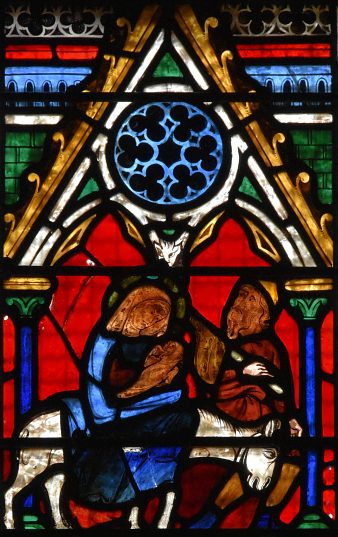

Panneau de la baie 34 : Les Noces de Cana ou Le

Repas à Emmaüs.

Troisième quart du XIIIe siècle.

Chapelle de la Bonne-Mort. |

Panneau de la

baie 38 : La Nativité, détail. ---»»»

Troisième quart du XIIIe siècle.

Chapelle de l'Annonciation. |

|

|

|

«««---

Chapelle latérale nord Saint-Nicolas.

Ainsi se présentent les chapelles

latérales nord et sud de la nef : une boiserie

ancienne ferme l'espace qui contient autel, statue(s),

tableau(x) ou dessin(s). L'ensemble est éclairé

par une large baie qui laisse passer beaucoup

de lumière. Sur le côté sud,

on trouve des vitraux du XIIIe siècle,

les plus anciens de la cathédrale.

Parmi les dix chapelles de la nef, trois seulement

ont une clôture intéressante : Saint-Nicolas

(donnée ci-contre), Saint-André

et la chapelle des Fonts (non donnée dans

cette page).

Le style des sculptures de Saint-Nicolas fait

dater sa clôture des premières années

de la Renaissance, plus précisément

du règne de François Ier (1515-1547).

La clôture de la chapelle Saint-André

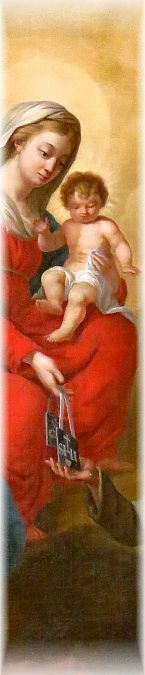

présente un très beau tympan où

trône une Vierge

à l'Enfant sur un croissant de lune.

Anne Gosse-Kischinewski précise que cette

image (que l'on retrouve dans plusieurs tympans

des baies de la nef) «était gravée

au XVIe siècle sur les méreaux,

jetons de présence des chanoines au chapitre».

On sait que les chapelles latérales des

églises étaient très souvent

construites plusieurs décennies après

l'élévation de la nef et de ses

bas-côtés, et sur financement privé.

Une inscription au revers de la clôture

(invisible pour le visiteur) indique que le chanoine

Charles «Drouin demande un de Profondis

à tous les prêtres qui disent la

messe dans cette chapelle». Ce chanoine

est vraisemblablement le donateur de la clôture

et peut-être le financier de la chapelle

tout entière.

Source : La cathédrale

d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski

et Françoise Gatouillat.

|

|

Retable anonyme représentant le Christ et les apôtres.

XVIIe siècle

Chapelle Saint-André. |

|

|

|

La clôture de la chapelle Saint-André. |

|

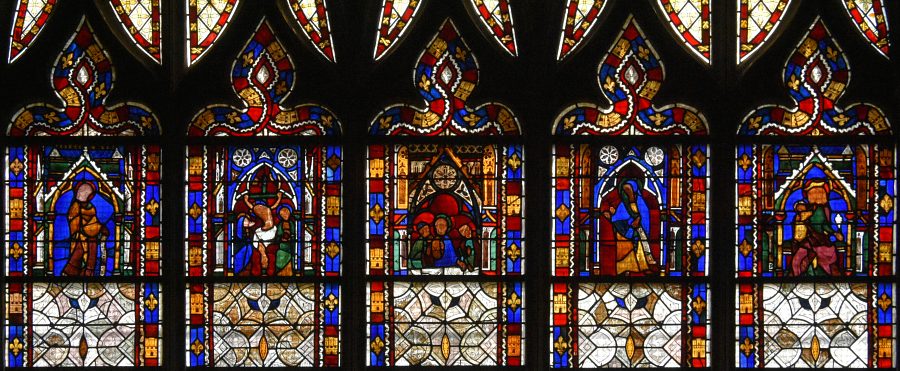

Les

vitraux des chapelles latérales de la nef.

Hormis quelques recréations du XIXe

siècle, les vitraux des chapelles de la nef remontent

à la seconde moitié au XIIIe et

sont encore disposés selon les normes artistiques

de cette époque. Pour le Corpus Vitrearum

(Les Vitraux de Haute-Normandie, CNRS, 2000),

«les vingt-cinq scènes conservées,

traitées à petite échelle, devaient

être, comme aujourd'hui, disposées en litre

dans des grisailles à bordures colorées.»

Nota : la litre est le nom donné à

la bande horizontale qui abrite la suite des petits

panneaux historiés.

Le Corpus Vitrearum précise à propos

des vitraux de la nef de la cathédrale : «Les

sujets, isolés dans de petites niches aux tracés

variés, composaient à l'origine des suites

iconographiques, parmi lesquelles, l'Enfance du Christ,

sa Passion, des séries d'apôtres et quelques

verrières hagiographiques.»

Évidemment, depuis le XIIIe siècle, de

nombreuses restaurations et modifications ont eu lieu.

L'agencement de ces panneaux a très largement

changé. Aujourd'hui, il est en plein désordre

et associe des échelles et des encadrements différents.

Pour l'historienne Françoise Gatouillat, ces

vitraux proviennent essentiellement des bas-côtés

de la nef à l'époque où les chapelles

n'existaient pas. Il y aurait donc eu un transfert :

quand une chapelle était créée,

on récupérait les vitraux qui ornaient

le pan de mur le long du bas-côté, puis

on abattait ce pan de mur et on réinstallait

les vitraux dans le nouveau pan de mur bâti un

peu plus loin, entre les contreforts. L'espace créé

recevait ensuite un couvrement voûté. La

chapelle, une fois meublée, pouvait être

bénie.

C'est à la même époque qu'on construisait

un vaste chœur en gothique rayonnant pour remplacer

le chœur roman jugé trop petit. Il est probable

que des verrières de ce chœur roman ont

été transférées vers des

baies des nouvelles chapelles.

Plusieurs extraits de ces panneaux du XIIIe siècle

sont donnés dans cette page.

Sources : 1) Corpus

Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie, CNRS

Éditions, 2000 ; 2) La cathédrale d'Évreux

d'Annick Gosse-Kischinewski et Françoise Gatouillat.

|

|

|

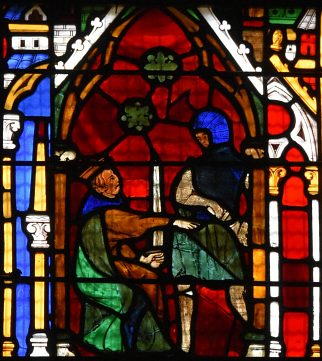

Baie 34 : Les panneaux de la litre.

Troisième quart du XIIIe siècle.

De gauche à droite : Saint Philippe, Calvaire, Noces de Cana

(ou Repas à Emmaüs), apôtre, Vierge à l'Enfant. |

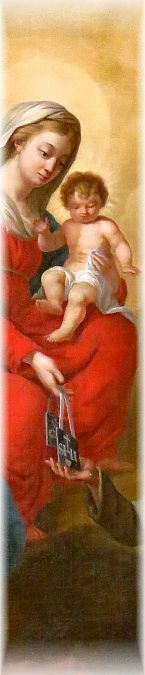

Chapelle Saint-André.

Vierge à l'Enfant sur un croissant de lune.

1ère moitié du XVIe siècle. |

«La Vierge remettant un scapulaire à saint Simon

Stock»

Chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel. |

Marie-Madeleine

XVIIe siècle ?

Chapelle Saint-Nicolas. |

|

Chapelle sud Sainte-Anne : le retable

avec le tableau d'après Jean Jouvenet. |

L'Éducation de la Vierge

(d'après Jean Jouvenet, XVIIIe siècle). |

Panneau de la baie 38 : la Fuite en Égypte.

Troisième quart du XIIIe siècle.

Chapelle sud de l'Annonciation. |

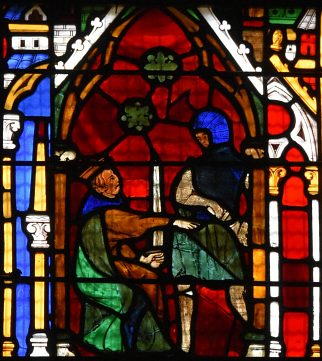

Panneau de la baie 36 :

Hérode ordonne le massacre des Innocents, détail. |

Sainte Clotilde, reine de France, détail.

Chapelle nord Saint-Aquilin. |

|

Panneau de la baie 38 : la Fuite en Égypte, détail.

Troisième quart du XIIIe siècle.

Chapelle sud de l'Annonciation. |

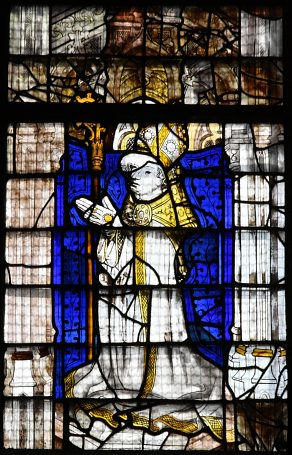

Chanoine (donateur?) en prière devant son prie-Dieu

(XVe siècle?).

Ce vitrail isolé (baie 45) se trouve dans

la petite salle (fermée) au rez-de-chaussée

de la tour nord.

Il n'est pas référencé dans le Corpus

Vitrearum. Sa pose doit être récente. |

|

Panneau de la baie 36 : Hérode ordonne le massacre

des Innocents.

Troisième quart du XIIIe siècle.

Chapelle sud Sainte-Anne. |

«Les Pèlerins d'Emmaüs»

Tableau anonyme dans la chapelle nord Saint-Aquilin. |

Chapelle nord saint-Sébastien et son retable. |

Panneau de la baie 40 : saint Laurent sur son gril.

Troisième quart du XIIIe siècle.

Chapelle sud des Saints-Anges. |

Panneau de la baie 38 : l'Annonciation, détail.

Troisième quart du XIIIe siècle. |

|

|

|

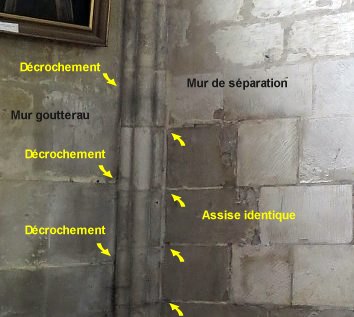

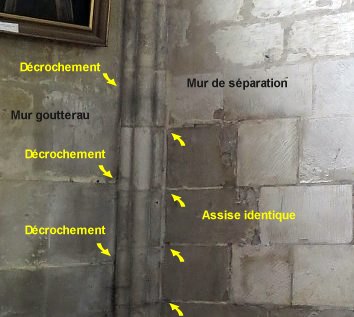

Le

refenestrage des baies des chapelles de la nef.

Au XIVe siècle, des chapelles

sont venues s'insérer entre les arcs-boutants,

au nord et au sud de la nef.

Ces ajouts architecturaux sont d'ordinaire financés

par des confréries, des chanoines du chapitre

ou par de riches familles de la ville souhaitant

disposer d'un lieu de culte privé. Pour

un marchand ou un échevin, posséder

sa chapelle dans la cathédrale est

une marque de prestige social indéniable.

Ces chapelles ont été bâties

selon le style de l'époque : le gothique

rayonnant. On y voit de «fines ogives soulignées

d'un filet, retombant par l'intermédiaire

de chapiteaux à deux rangs de feuillages

sur de minces colonnettes à bases sans

scotie placées dans les angles»,

écrit l'historien Francis Salet pour le

Congrès archéologique de France

de 1980. Quant au remplage des baies, il devait

être à base de cercles et de petites

roses comme on le voit dans les fenêtres

hautes du chœur. Il faut écrire

devait être car ce remplage, au siècle

suivant, est passé en style flamboyant,

un style où les soufflets et les mouchettes

imitent le mouvement de la flamme d'une bougie.

À propos du remplage, «on a dit qu'il

avait seul été refait pour sacrifier

aux modes du XVe siècle», écrit

encore Francis Salet qui remet totalement en cause

cette idée. En fait, une observation attentive

montre que c'est tout le mur gouttereau qui ferme

la chapelle qui a été rebâti.

Les indices s'accumulent : le soubassement a été

remonté depuis le sol et, surtout, l'empilement

des pierres de ce mur (photo ci-contre) marque

un décrochement manifeste avec celui des

colonnettes soutenant les ogives et celui du mur

séparant les chapelles, bref que les assises

respectives de ces élévations ne

correspondent pas. Les murs gouttereaux ont dont

été intégralement refaits.

De plus, à l'extérieur, les culées

des arcs-boutants ont été modifiées

(forme en éperon, assise calée sur

celle du nouveau mur, gâble flamboyant).

Exécuté sur dix chapelles, ce travail

a été nécessairement long

et coûteux. Avant de casser le mur, il fallait

évidemment mettre la voûte sur cintre

- ce qui n'était pas une petite affaire

-, puis reconstruire.

Quant aux chapelles du déambulatoire, créées

au XIIIe siècle en même temps que

le chœur, le remplage de leurs baies est

aussi passé du rayonnant au flamboyant,

mais au prix d'un travail allégé

: le mur de soubassement a été respecté

tout comme les culées-contreforts à

l'extérieur.

Pourquoi tous ces travaux au XVe siècle

? Francis Salet écarte la nécessité

de restaurer des dégradations après

une guerre. Si cela avait été le

cas, pourquoi refaire uniquement les fenêtres

basses ? Et pourquoi refaire le soubassement dans

la nef et pas dans le chœur ?

Sa conclusion est que ces travaux compliqués

et dispendieux émanent de la volonté

de l'évêque et du chapitre d'adapter,

quoi qu'il en coûte, le style des chapelles

au goût du siècle : le gothique flamboyant.

De plus, on a cherché à unifier

le style du premier niveau de l'élévation

avec celui du portail

du bras nord du transept (qu'il était

prévu de construire en gothique flamboyant)

et avec celui de la chapelle

de la Mère de Dieu. Ce qui répond,

étrangement et par anticipation, au souci

moderne de l'unité du style. «Il

n'en reste pas moins, écrit l'historien,

que l'entreprise n'était pas raisonnable

parce qu'onéreuse et sans doute inutile.»

Remarquons que, à cette époque,

le chapitre des chanoines n'était pas désargenté.

Le Congrès archéologique de France

tenu en 1889 à Évreux

souligne cette unité de style. Le court

article sur la cathédrale écrit

à cette occasion par Émile Travers,

membre du comité permanent de la Société

Française d'Archéologie, cite

une remarque de l'abbé Porée, inspecteur

de la Société pour l'Eure

: l'intérieur de l'édifice présente

«un caractère d'ensemble qui fait

grand honneur aux architectes chargés,

à de longs intervalles, d'en poursuivre

l'achèvement.» Émile Travers

fait remarquer, quant à lui, que «tous

les modes de construction ont été

employés dans cet édifice ; mais

les raccords ont été faits avec

soin, et rien ne choque désagréablement

l'œil dans cet assemblage de styles divers,

comme cela a lieu si souvent ailleurs.»

Sources : 1) Congrès

archéologique de France, 138e session,

1980, Évrecin, Lieuvin, Pays d'Ouche,

article de Francis Salet sur la cathédrale

Notre-Dame d'Évreux ; 2) Congrès

archéologique de France, 56e session, 1889,

tenue à, Évreux

|

|

| LE DÉCROCHEMENT

DU MUR GOUTTEREAU DES CHAPELLES DE LA NEF |

|

Chapelle nord Saint-Sébastien. |

Chapelle sud des Saints-Anges. |

|

|

Chapelle sud des Saints-Anges, le retable.

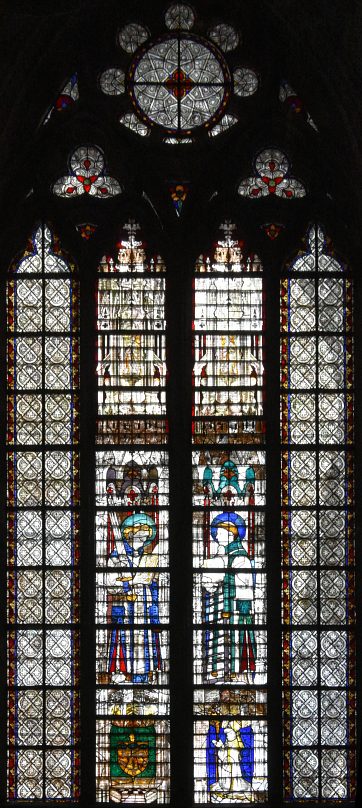

Baie 35 dans

la chapelle nord Saint-Aquilin ---»»»

C'est la seule verrière du XVIe siècle

de la cathédrale.

Elle est datée vers 1520 sauf les deux lancettes

latérales qui sont du XIXe.

Tympan : le Père céleste et douze anges

tenant les instruments de la Passion.

Une verrière illustrant la charité de saint

Martin et

datée aux alentours de 1500 se trouve en

baie 22

dans la chapelle Sainte-Catherine du déambulatoire

sud. |

|

| CHAPELLE SAINT-AQUILIN

- BAIE 35 (1520 et XIXe siècle) |

|

|

|

«Notre-Dame des Anges», auteur inconnu.

«Notre-Dame des Anges», auteur inconnu.

Chapelle sud des Saints-Anges.

|

Tympan de la baie 35, détail : un ange.

Vers 1520.

Chapelle nord Saint-Aquilin. |

Baie 35, détail : saint Léonard loué

par un prisonnier qu'il vient de libérer.

Vers 1520.

Chapelle nord Saint-Aquilin. |

|

Baie 35, détail ( (vers 1520 et XIXe siècle).

Chapelle nord Saint-Aquilin.

Lancettes du bas de gauche à droite : 1) Hérode commande

la massacre des Innocents (en grande partie du milieu du XIXe siècle)

;

2) un saint (Rémi? René ?) coiffé d'une barette

avec une donatrice agenouillée (et restaurée) à

ses pieds ;

3) saint Léonard loué par un prisonnier qu'il vient

de libérer ;

4) saint Aquilin et un chanoine (donateur?), panneau restauré

;

5) saint Georges combattant le dragon (XIXe siècle). |

|

|

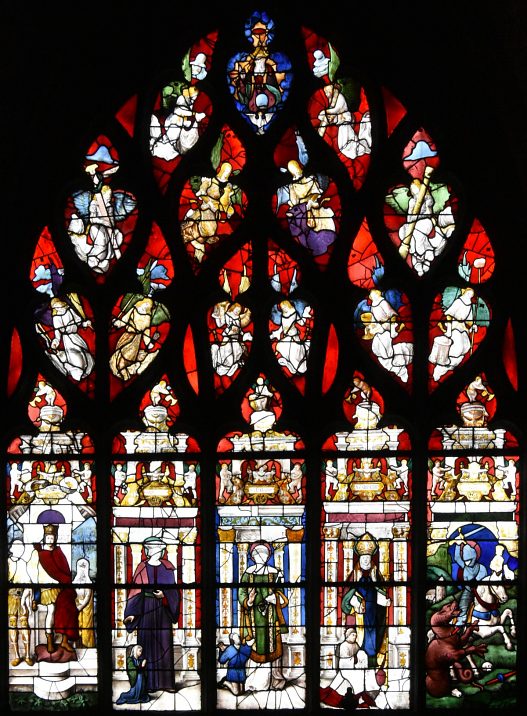

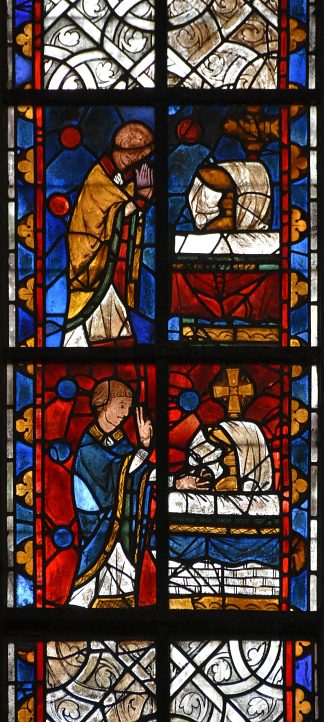

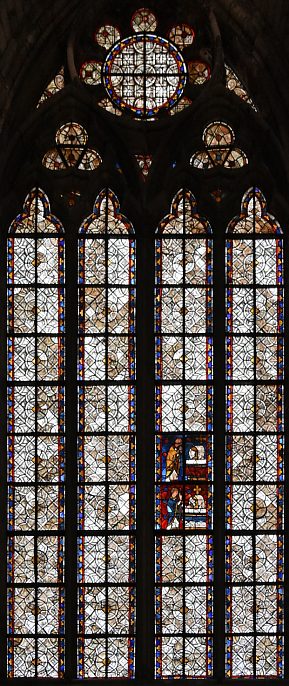

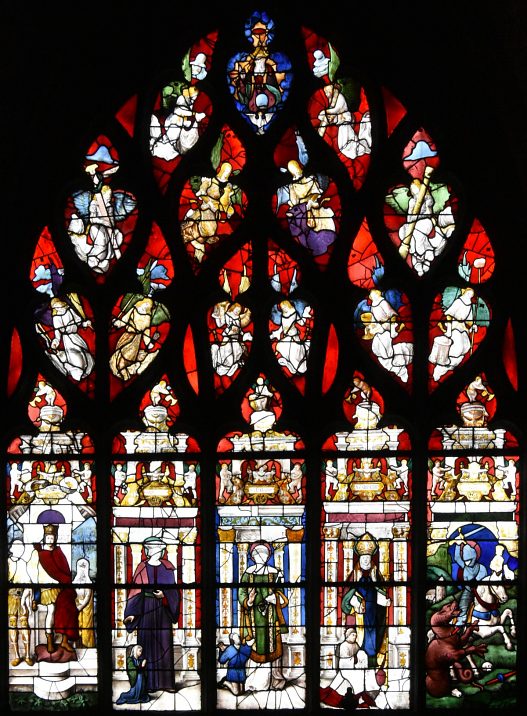

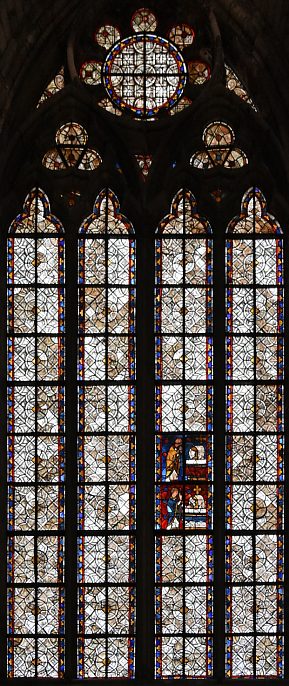

| LES VERRIÈRES

HAUTES DE LA NEF |

|

|

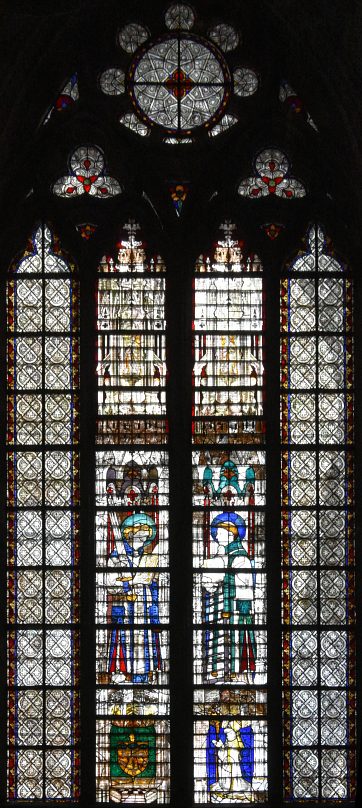

Les

verrières hautes de la nef (1/3).

Ces verrières s'intègrent

dans un épisode des plus intéressant

de l'histoire du vitrail. À l'époque

romane, les vitraux, très colorés,

laissaient peu passer la lumière. Notons

que les historiens n'ont aucune donnée

sur d'éventuels problèmes oculaires

causés par cette pénombre, surtout

quand il faut lire un parchemin à la lumière

des bougies...

Toujours est-il que, après le milieu

du XIIIe siècle, les goûts, s'adaptant

aux changements de style architectural, privilégient

la lumière. Les verres blancs ornés

de formes géométriques ou de motifs

végétaux stylisés se multiplient.

Ce n'était pas une grande nouveauté

ornementale car les abbayes cisterciennes privilégiaient

déjà une vitrerie incolore.

Pour l'historienne du vitrail Françoise

Gatouillat, il n'est pas impossible que l'ensemble

des fenêtres hautes de la nef de la cathédrale,

au XIIIe siècle, corresponde à ce

schéma (voir deux exemples en baies 133

et 127 ci-contre), apportant ainsi de la clarté

dans le vaisseau central. Elle y apporte néanmoins

un bémol : ces grisailles accueillent parfois

un ou deux petits panneaux historiés. C'est

le cas des baies 125

et 133

: on y voit des prêtres en train de célébrer

la messe ou bien des donateurs agenouillés

devant la Vierge à l'Enfant.

La baie 127,

offerte par Pierre Beaublé, archidiacre

d'Ouche, datée d'avant l'année 1400,

présente une physionomie semblable, quoique

les deux panneaux soient plus grands. On y trouve

une Annonciation

et le

donateur présenté par saint Pierre.

Ces verrières dites «mixtes»

- et qui permettent aux donateurs du vitrail de

s'y afficher - vont se répandre dans le

royaume.

Au cours du temps, les verrières ont bien

sûr été partiellement restaurées.

La verrière de la baie 127

affiche le visage

de la Vierge de l'Annonciation non retouché

et celui

de l'apôtre Pierre refait en totalité

au XIXe siècle. Les différences

de graphisme sautent aux yeux.

Lors des siècles suivants, d'importantes

modifications vont bouleverser les verrières

hautes de l'édifice, leur composition et

leur ordonnancement. On sait que trois de ces

verrières, au sud, correspondaient initialement

aux «verrières royales». On

appelle ainsi les verrières offertes par

Charles VI, le comte de Navarre et sa sœur,

la reine Blanche de Navarre. Ces verrières

ont été recomposées, au XXe

siècle, dans les vitraux du chœur

(baies 209

et 210).

---»» Suite 2/3

plus bas.

|

|

Baie 133, détail : deux prêtres célèbrent

la messe.

Milieu du XIIIe siècle.

Vitraux peu restaurés. |

Baie 127, détail : Annonciation.

Avant 1400.

(Bonne conservation du panneau.)

On remarquera la présence de deux apôtres

sur le dais. |

|

Baie 133 : détail de l'ornementation. Avant

1400. |

Baie 125, détail : la Vierge à l'Enfant.

Vers 1320.

Vitrail restauré, utilisation du jaune d'argent. |

Vitrail de la baie 133. Avant 1400. |

Baie 127, détail : le donateur Pierre Beaublé

présenté par saint Pierre.

Avant 1400 (scène très restaurée). |

|

|

Baie 127 : détail de l'ornementation. Avant 1400.

Ce genre de vitrail, généralisé dans

les hautes fenêtres,

permettait à la lumière du jour d'éclairer la nef.

|

Vitrail de la baie 125.

Vers 1320.

Le tympan est daté vers 1400. |

Baie 125, détail : donateurs devant la Vierge.

Baie 125, détail : donateurs devant la Vierge.

Vers 1320.

La tête du priant de gauche a été restaurée. |

Baie 127, le tympan.

Il affiche les armes du donateur, Pierre Beaublé. |

|

Pierre

Beaublé fut archidiacre d'Ouche,

professeur de droit à l'Université de Paris, conseiller

du roi Charles V, puis de Charles VI, puis du

prince Louis d'Orléans.

En 1400, Pierre Beaublé était nommé évêque

d'Uzès. Il sera nommé évêque de Sées en 1405.

|

|

Vitrail de la baie 127.

Avant 1400. |

Baie 127, détail : la Vierge de l'Annonciation.

Avant 1400. |

«««---

Baie 127 : saint Pierre présentant Pierre

Beaublé.

Tête refaite au XIXe siècle. |

|

|

|

|

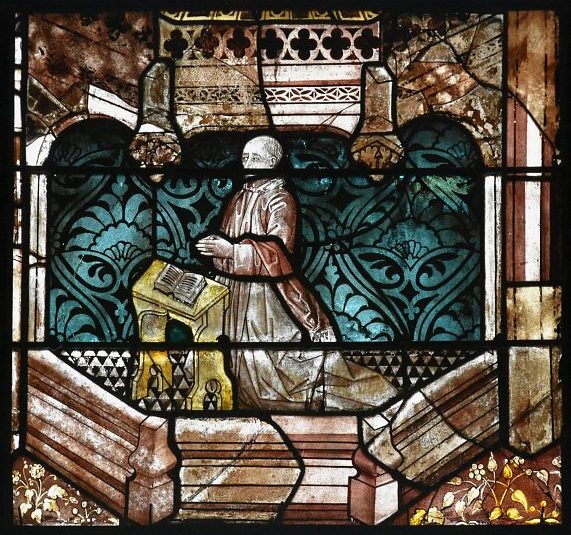

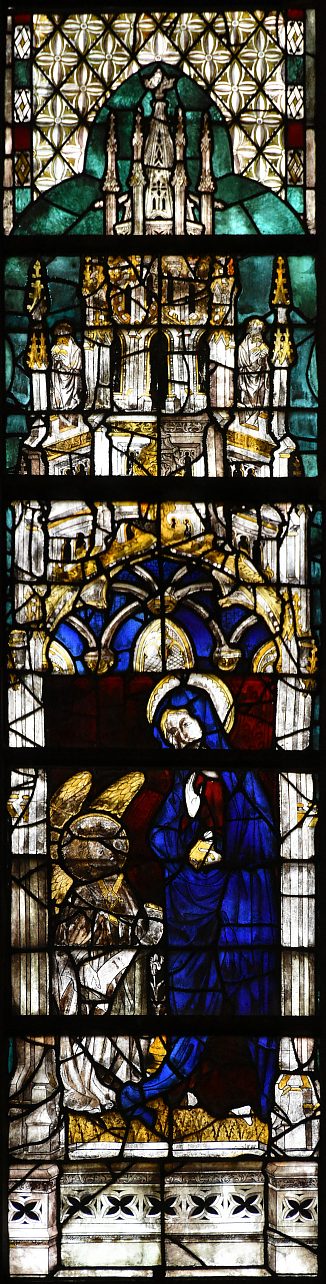

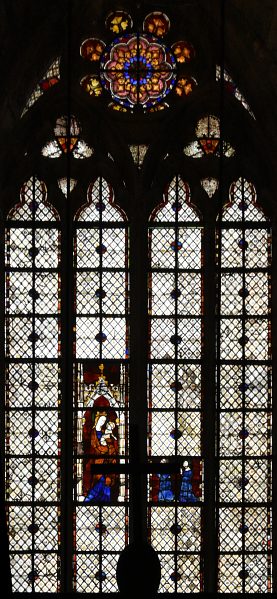

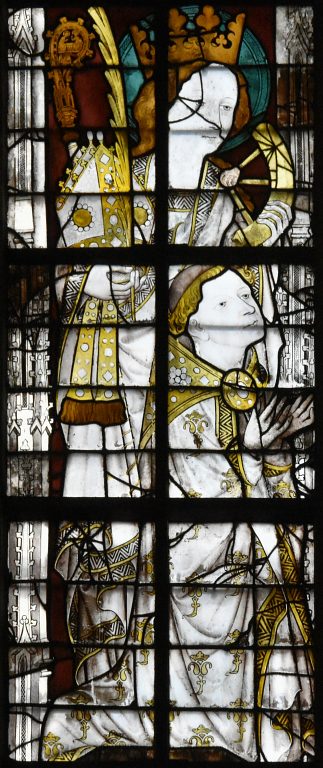

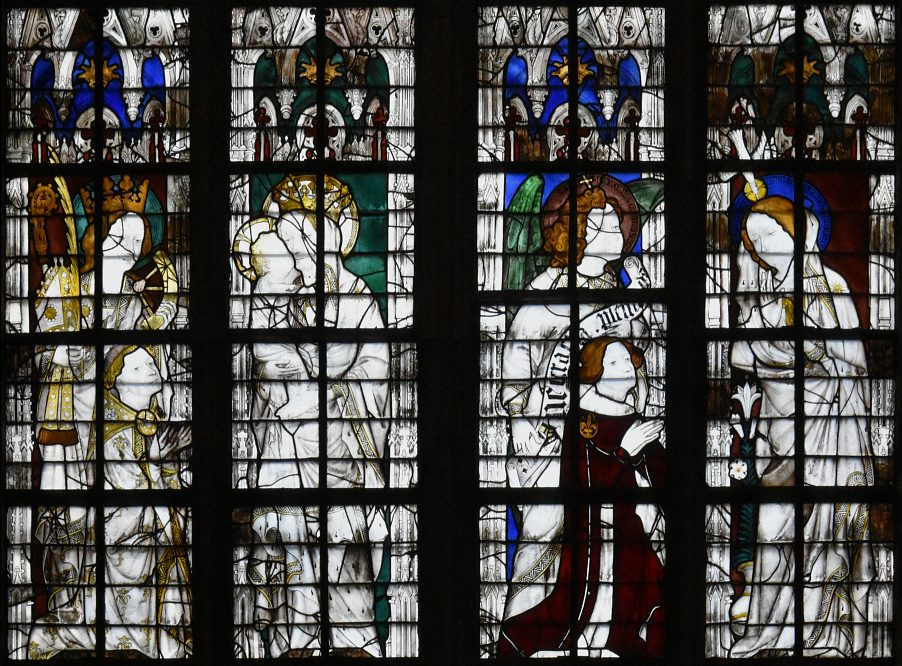

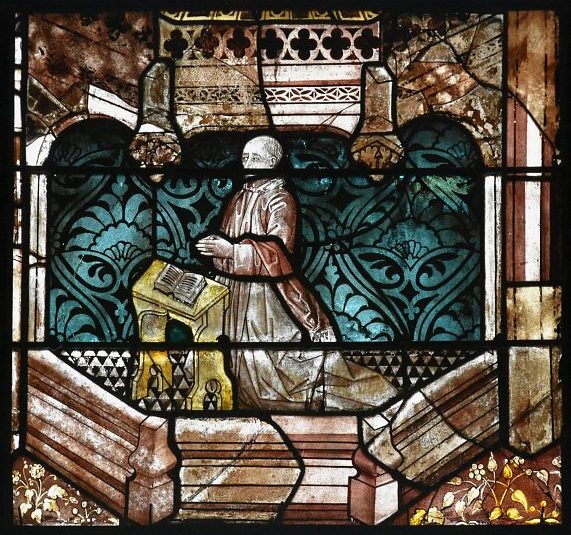

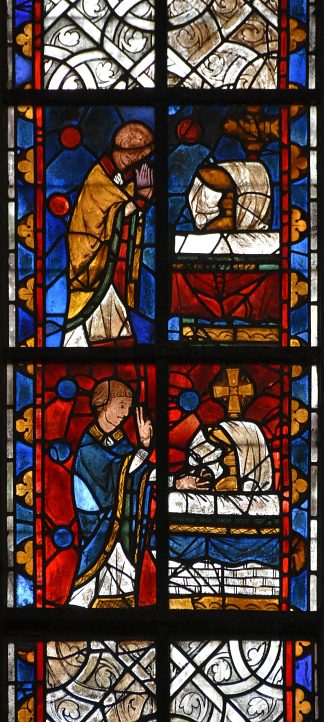

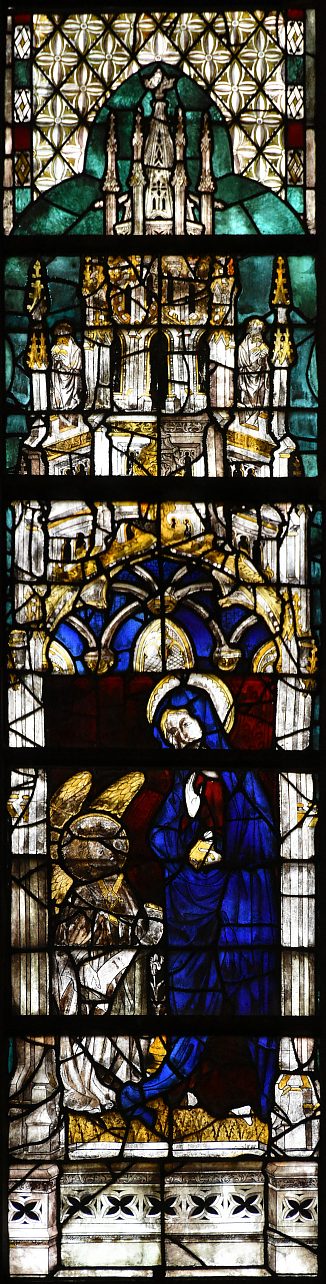

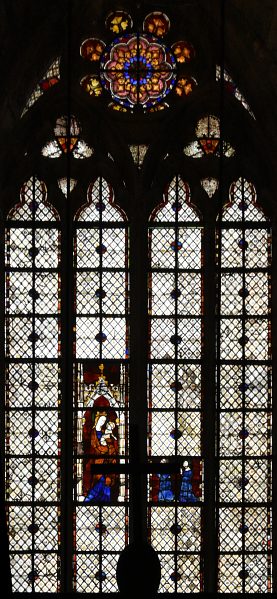

Les

verrières hautes de la nef (2/3).

---»» À la suite

de donations, deux autres verrières ont

pris la place des vitraux blancs à motifs

géométriques posés à

l'origine. On les trouve dans les baies 129

(ci-contre) et 130.

La baie 129

est datée des années 1410. Les historiens

du vitrail Louis Grodecki et Jean Lafond l'attribuent

à un atelier parisien. Elle a été

offerte par l'évêque Guillaume de

Cantiers pour célébrer sa nomination

à l'évêché d'Évreux

en 1400. L'inscription EN L'HONNEUR

DE SON JOYEUX AVENEMENT figure d'ailleurs

à la base des lancettes. Le prélat

est présenté à Marie par

sainte Catherine, tandis qu'à côté

un laïc est présenté par l'archange

Gabriel à la Vierge de l'Annonciation.

Ce laïc est vraisemblablement Jean de la

Ferté-Fresnel, maréchal de Normandie,

dont les armoiries se trouvent dans l'écu

au-dessous. Jean de la Ferté aurait donc

été co-donateur de ce vitrail.

Il y a peut-être deux autres co-donateurs

: l'amiral de France Renault de Trie dont l'écu

de la quatrième lancette reprend les armoiries

et un personnage non reconnu dont l'écu

se trouve au bas de la seconde lancette.

Cette verrière est étrangement conçue

: le dessin donne l'impression d'être écrasé

par un grillage noir. Néanmoins, elle donne

un bon exemple du nouveau style qui envahit

tous les genres de peintures aux alentours

de l'an 1400. La couleur est de plus en plus

proscrite, «peut-être sous l'influence

du vitrail civil qui devait obligatoirement être

clair», écrit Jean Lafond en 1958

dans Le Vitrail Français. Il poursuit

pour décrire ce style nouveau : «(...)

des personnages vivent dans des "tabernacles"

de pierre blanche devant des courtines de damas

au-dessus desquelles les parois et les voûtes

sont correctement représentées.

Le pinceau du peintre s'est partout attaché

à serrer de près la vérité

aussi bien dans le rendu des étoffes que

dans le tracé des visages qui, manifestement,

cherche la ressemblance et la trouve.»

Dans la baie 129,

les personnages (vêtements et visages) suivent

la nouvelle règle : ils sont dessinés

au sein d'un subtil camaïeu de blanc légèrement

grisé, le tout rehaussé d'un peu

de jaune d'argent. Dans cette baie, on remarque

le rouge profond de la garnache de La Ferté-Fresnel

qui se détache violemment. Cette «tache»

sombre a son utilité : elle sert de point

d'accroche à un ensemble qui courrait le

risque de paraître fade.

Au-dessus des scènes, le fond bleu ou vert

des niches apporte l'indispensable équilibre

chromatique. «Les visages, où les

traits sont simplifiés à l'extrême,

écrit encore Jean Lafond, témoignent

d'une technique magistrale qui multiplie, d'autre

part, les coupes difficiles et les pièces

serties en "chef-d'œuvre")».

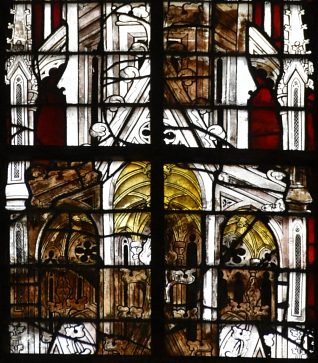

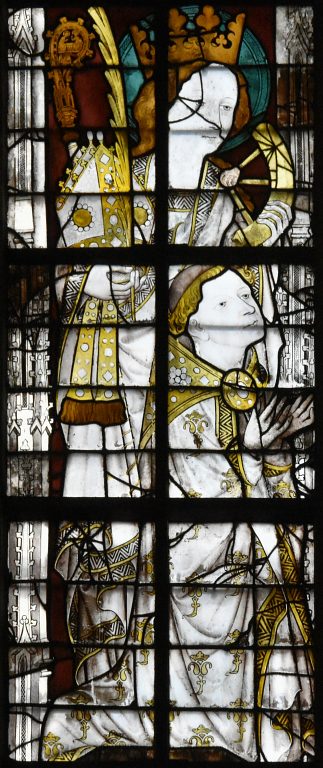

Dans la baie 129,

les hauts dais (ou «tabernacles»)

sont très travaillés, reproduisant

des voûtes ogivales dans leur partie basse.

Pour illustrer ce nouveau style, Jean Lafond prend

un autre exemple à la cathédrale

Saint-Étienne de Bourges

: la verrière de la famille

Trousseau, réalisée vers 1400-1405

(baie 27). Le tracé des visages suit bien

la nouvelle mode, mais pas les vêtements

qui sont pour la plupart colorés. En revanche,

toujours à la cathédrale de Bourges,

la baie 30 qui abrite la verrière des Quatre

Saints (vers 1405-1415) colle beaucoup mieux

à la définition du nouveau style.

Les personnages y sont d'ailleurs laissés

dans une grisaille rehaussée d'or, sans

qu'un seul ait un vêtement coloré.

Et le vitrail paraît un peu fade.... ---»»

Suite 3/3

plus bas.

|

|

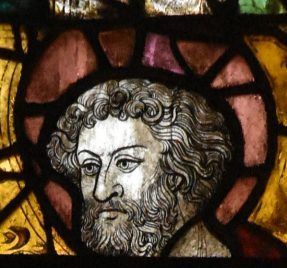

Baie 129 : La Vierge à l'Enfant, détail.

1413-1418. |

|

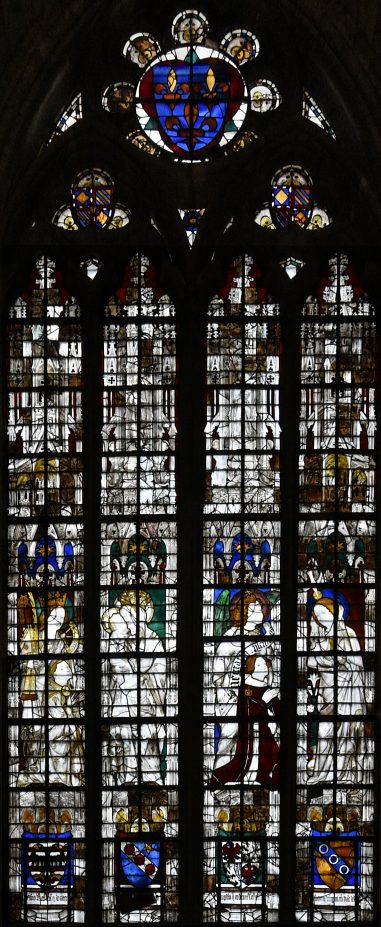

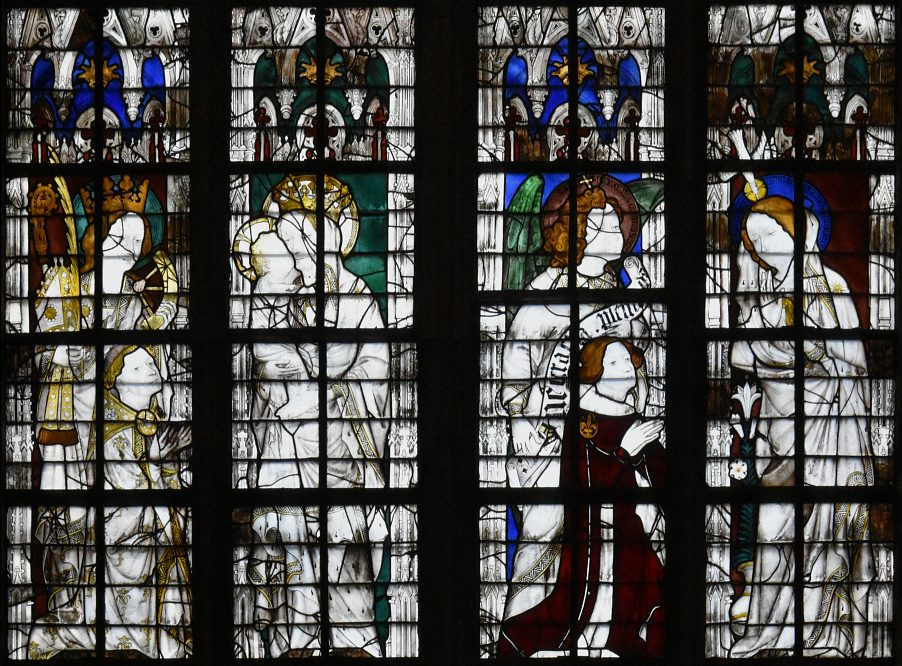

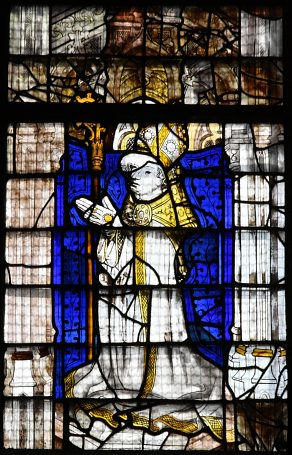

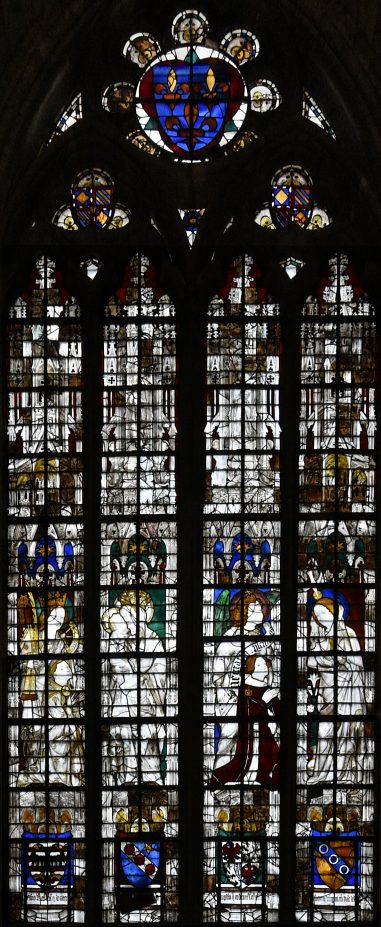

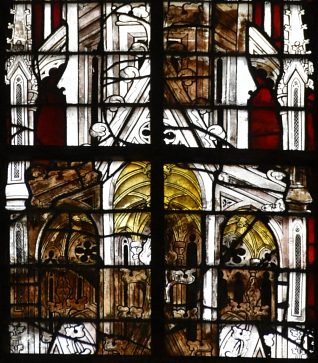

Vitrail de la baie 129.

Date de création donnée par le Corpus Vitrearum

: «1413-1418 ?»

L'évêque donateur est mort en 1418, ce qui peut faire de ce

millésime une année butoir.

Tympan ; armes de France dans l'oculus ; armes de Bourgogne

dans les deux trilobes.

Ce vitrail illustre la nouvelle mode : des personnages

sous de hauts dais,

le tout dessiné en traits fins. |

|

Baie 129 : les deux scènes historiées.

À gauche, l'évêque Guillaume de Cantiers présenté

à la Vierge par sainte Catherine ;

À droite, Jean de la Ferté-Fresnel, maréchal

de France, présenté à la Vierge de l'Annonciation

par l'archange Gabriel.

Vers 1413-1418 ? |

Baie 129 : L'archange Gabriel, détail.

Vers 1413-1418 ? |

Baie 129 : L'évêque Guillaume de Cantiers,

détail.

Ce visage - trop parfait - n'a-t-il pas été repris

au XIXe siècle ? |

Baie 129 : Sainte catherine, détail.

Vers 1413-1418 ? |

|

Baie 129 : L'évêque Guillaume de Cantiers

est présenté à la Vierge par sainte Catherine.

Nouveau procédé adopté après 1400

:

les personnages finement dessinés sont rehaussés

de jaune d'argent.

|

|

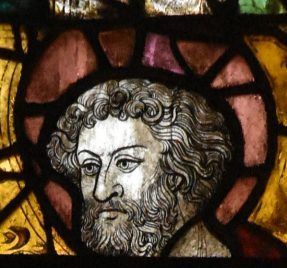

Le

nouveau style : le tracé des visages décrit

par Louis Grodecki.

L'historien de l'architecture et du

vitrail Louis Grodecki décrit comme suit

le profilé des visages du nouveau style

qui envahit l'art de peindre aux alentours

de l'année 1400. Parlant de la Vierge

à l'Enfant de la baie 207

de la cathédrale d'Évreux, il porte

un commentaire qui est tout à fait valable

pour les visages de la baie 129

:

«Le modelé de grisaille est pratiquement

absent, tant il est discret et léger ;

c'est par le trait seul, qui souligne les sourcils,

les yeux, les lignes du nez et de la bouche, que

le visage est caractérisé et rendu

expressif. Les adjonctions de jaune à l'argent

dans les chevelures ne valent point par leur tache

colorée et font penser à la technique

des miniaturistes, qui dessinent souvent les contours

des visages en traits colorés.»

Source : Le Moyen

Âge retrouvé de Louis Grodecki,

Flammarion, 1991, article : Les verrières

d'Évreux.

|

|

Baie 129 : détail du tabernacle de la quatrième

lancette. |

|

Le

jaune d'argent.

Dans l'art du vitrail, le jaune d'argent,

ou jaune d'application, est un mélange

de sels d'argent (chlorure, sulfure, iodure, oxyde

d'argent, etc.) et d'un cément (ocre ou

argile calcinée). Aux premiers âges

des vitraux européens, ce mélange

était inconnu, pourtant ce n'est pas une

trouvaille médiévale. Le procédé

était pratiqué par des céramistes

égyptiens et mozarabes dès les premiers

siècles du Moyen Âge. Il aura sûrement

été transmis à la faveur

des nombreuses relations commerciales entre les

pôles économiques méditerranéens.

Avant le jaune d'argent, les vitraux affichaient

des couleurs rouge, bleue et verte, comme les

célèbres verrières de la

cathédrale

de Chartres. Ce nouveau sel apparaît

en Occident au début du XIVe siècle

et enclenche une révolution dans l'art

du vitrail. Jusque-là le verre était

teint dans la masse, puis découpé.

Le verrier assemblait les morceaux au sein d'un

réseau de plombs. Le jaune d'argent modifie

la pratique : il s'applique facilement au revers

d'une pièce avant cuisson. On ne crée

pas un verre teinté de jaune d'argent dans

la masse, on applique sur le verre le mélange

de sels d'argent avec un pinceau.

Le procédé donne accès à

une palette supplémentaire de couleurs

: les teintes obtenues varient selon que l'on

utilise du chlorure d'argent et de l'ocre (jaune

clair) ou du sulfure d'argent et de l'ocre (jaune

orangé). Sur un verre bleu, il donne du

vert. La baie

19 dans la chapelle du Rosaire du déambulatoire

de la cathédrale offre l'exemple d'un beau

damas aux perroquets verts obtenu avec ce procédé.

En outre, à la même époque, la qualité

des verres s’améliore. Plus fins, plus

réguliers, plus limpides, ils vont permettre

aux verrières de s’éclaircir grâce

à l’utilisation de verres incolores et de grandir

en beauté.

Dans son Histoire du vitrail publiée

en 1896, le peintre-verrier Louis Ottin détaille

la procédure utilisée au Moyen Âge

: «On couvre les endroits qu'on désire

voir devenir jaunes d'une légère

couche d'ocre mélangée de chlorure

d'argent. Après la cuisson, on enlève

l'ocre qui est devenue rouge, et la teinte jaune

s'est développée ou pour mieux dire

incorporée dans le verre à sa place.»

Le jaune d'argent est idéal pour colorer

les chevelures, les bijoux, les couronnes, les

sceptres - tout ce qui est jaune ou blond dans

la réalité - ainsi que certains

éléments architecturaux (vitreries

ornementales et grisaille décorative).

Notons d'ailleurs que les cheveux des femmes,

et ceux de la Vierge en particulier, sont souvent

rehaussés de cette manière, alors

que, chez les hommes, une chevelure jaune est

synonyme de jeunesse. Il en est ainsi pour saint

Jean, les enfants et les angelots. En revanche,

les cheveux du Christ, notamment dans les vitraux

illustrant sa Vie publique, sont laissés

bruns. La baie

15 dans la chapelle du Rosaire en donne toutefois

un contre-exemple : la chevelure du Christ

crucifié et sa couronne d'épines

y sont légèrement rehaussées

de sels d'argent. Ce peut être aussi le

cas pour les représentations du Christ

de pitié ou du Christ en gloire.

Pour certains passionnés de vitraux, la

plus belle et la plus célèbre verrière

de la cathédrale d'Évreux

se trouve dans la chapelle

Saint-Louis, située dans le déambulatoire

nord. Au début du XIVe siècle, en

effet, un maître verrier de la ville, en

charge de la vitrerie de cette chapelle, fut le

premier à utiliser les sels d'argent. En

dépit de son coût élevé,

ce procédé ouvrait une telle gamme

de couleurs supplémentaires qu'il se diffusa

rapidement dans le royaume. Á Évreux,

le jaune d'argent mis au point par ce maître

verrier a donné une teinte qui est restée

dans l'Histoire sous l'appellation de jaune

d'Évreux.

|

|

|

|

|

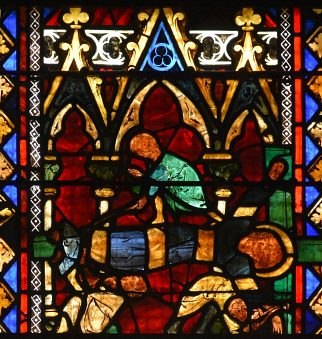

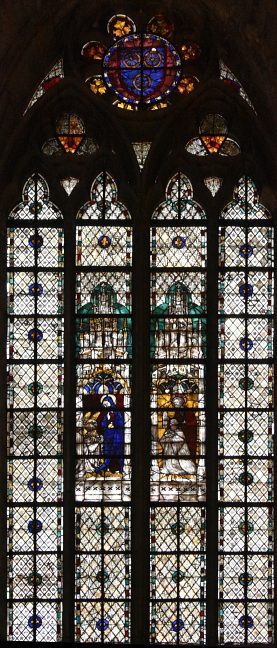

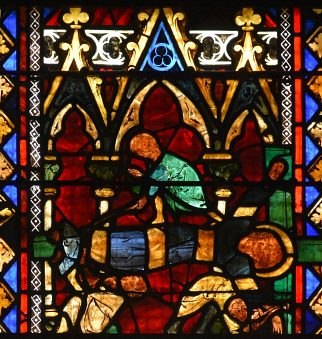

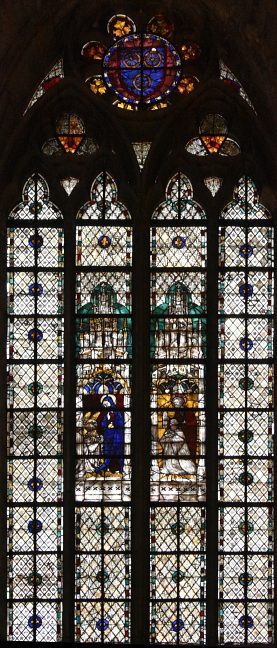

Les

verrières hautes de la nef (3/3).

---»» Le vitrail de la

baie 130

répond également aux normes du style

des années 1400. Succédant à

Guillaume de Cantiers, le nouvel évêque

d'Évreux,

Paul

Capranica, offrit la verrière de cette

baie vers 1420. On le voit, agenouillé

et de petite taille dans le soubassement, où

il se tient en face d'un écu avec ses armoiries,

tandis que saint Laurent et saint Vincent

se dressent au-dessus. Les deux martyrs sont dessinés

au trait fin et rehaussés d'or. Leurs tuniques

sont colorées en bleu pour l'un, en vert

pour l'autre. Vincent porte trois épées

; Laurent, le gril de son supplice.

À noter, la présence d'anges

musiciens dans les hauts dais, dont le dessin

est lui aussi rehaussé de jaune d'argent.

Cette baie, démembrée au XIXe siècle,

a été recomposée depuis.

Sources : 1) La

cathédrale d'Évreux d'Annick

Gosse-Kischinewski et Françoise Gatouillat

; 2) Corpus Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie,

CNRS Éditions, 2000 ; 3) Le Vitrail

Français, éditions Mondes, 1958.

|

|

Baie 130 : saint Vincent tenant trois épées,

détail.

Vers 1425.

Baie 130

: dais avec un ange musicien ---»»»

dessiné au trait fin et rehaussé de

jaune d'argent. |

|

Baie 130 : saint Laurent tenant son gril, détail.

Vers 1425. |

|

|

Baie 130 offerte vers 1420-1425

Baie 130 offerte vers 1420-1425

par l'évêque Paul Capranica à la cathédrale

d'Évreux. |

|

La

fin tragique de Guillaume de Cantiers.

L'ouvrage La cathédrale d'Évreux

rapporte un fait historique relaté par

le moine bénédictin et érudit

Bernard de Montfaucon au XVIIIe siècle.

En 1418 à Paris, lors de la lutte entre

les Bourguignons et les Armagnacs, le seigneur

de L'Isle-Adam, partisan de Jean sans Peur, duc

de Bourgogne, souleva le peuple de la capitale.

Les émeutiers s'en allèrent arrêter

tous les membres du Conseil du Roi et les enfermèrent.

Par peur de les voir s'enfuir, on les massacra.

Parmi eux se trouvaient Guillaume de Cantiers,

évêque d'Évreux,

les évêques de Coutances, de Bayeux,

de Senlis, de Saintes,

l'archevêque de Sens,

le connétable d'Armagnac et d'autres gens

de marque.

Source : La cathédrale

d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski

et Françoise Gatouillat.

On ne peut s'empêcher de rappeler un précédent.

1418, c'est trois ans après 1415 et la sinistre

défaite française d'Azincourt. Au cours de cette

bataille, environ deux cents chevaliers français

se rendirent aux Anglais du roi Henry V. Pour

être sûr que personne ne l'attaquerait sur ses

arrières, le roi anglais perpétra un crime de

guerre : le massacre systématique de ces

deux cents chevaliers.

|

|

|

|

Baie 130, détail du soubassement : les armoiries

de Paul Capranica.

Vers 1425. |

|

Comment

a-t-on découvert le jaune d'argent ?

Il existe à ce sujet une tradition,

voire une légende, que le peintre verrier clermontois

Émile Thibaud rapporte dans son traité

de peinture sur verre paru en 1842.

Il écrit : «L'ordre des dominicains de

Bologne possédait au XVe siècle un religieux

très connu, sinon par ses ouvrages, au moins

par son éminente piété, le bienheureux

Jacques l'Allemand, ainsi nommé parce

qu'il était né à Ulm en Allemagne.

L'obéissance à la règle fut sa

vertu principale. L'historien de sa vie remarque qu'un

jour ayant commencé sa cuisson, il fut obligé

de l'abandonner avant son achèvement, pour obéir

à son supérieur qui l'envoyait à

la quête ; mais il fut agréablement surpris

au défournement, de trouver ses pièces

de verre si bien recuites, que jamais il n'avait eu

pareil succès.

C'est à lui que la tradition attribue la découverte

du jaune par l'argent. Ce religieux étant occupé

à enfourner l'ouvrage qu'il avait peint, laissa

tomber par mégarde un bouton d'argent d'une de

ses manches parmi la chaux qui servait à stratifier

son verre, une partie de ce bouton étant entrée

en fusion, le métal teignit en jaune le verre

sur lequel il reposait.»

Et Émile Thibaud conclut : «Nous respecterons,

sans chercher à en détruire le merveilleux,

la tradition de ces faits, du reste fort probables.»

Source : Considérations

historiques et critiques sur les vitraux anciens et

modernes et sur la peinture sur verre par Émile

Thibaud de l'Académie de Clermont et de la Commission

départementale pour la Conservation des Monuments,

année 1842.

|

|

Baie 130, détail du soubassement : l'évêque

Paul Capranica,

donateur de la verrière. Vers 1425. |

|

| LE GRAND ORGUE

DU XXIe SIÈCLE |

|

|

|

Le

grand orgue.

Il a été mis en place en 2004-2005.

Très moderne, il constitue un spectacle à

lui tout seul !

La cathédrale Notre-Dame d'Évreux

a possédé un grand orgue dès le

XVIe siècle. Au XVIIIe, le facteur Jean Baptiste

Nicolas Lefebvre l'a restauré et enrichi. En

1874, la tuyauterie fut démontée à

fin de restauration, mais celle-ci n'a jamais eu lieu.

Seul le buffet restait en place. Le bombardement du

11 juin 1940 le fit disparaître dans les flammes.

La cathédrale ne disposait plus alors que d'un

orgue de chœur construit en 1841 par le facteur

John Abbey.

Après la dernière guerre, il était

prévu que l'État verse les fonds pour

la construction d'un nouveau grand orgue. Comme le projet

n'avançait pas, la paroisse acheta à Delft

(Pays-Bas) l'orgue d'une église vouée

à la démolition. L'instrument fut installé

en 1974 et resta en place jusqu'en 2000. Cette année-là,

racheté par une paroisse espagnole, il fut démonté.

Le grand orgue actuel est dû au facteur Pascal

Quoirin. Son design atypique privilégie les lignes

verticales en conformité avec l'élancement

de la nef.

Pour le facteur d'orgue, il n'était pas question

de bâtir un instrument dédié aux

musiques des XVIIIe et XIXe siècles. Au contraire,

la musique contemporaine pour orgue, très riche,

devait y avoir toute sa place.

L'orgue, de 53 jeux, fut inauguré en automne

2007.

Source : Panneau d'information

dans la cathédrale Notre-Dame.

|

Le nouvel orgue de

2006 avec ses panneaux

««--- fermés

ouverts --»» |

|

|

|

La nef de la cathédrale Notre-Dame d'Évreux vue depuis

le chœur. |

|

Documentation

: Livret et panneaux dans la cathédrale

+ «Congrès archéologique de France, Évrecin,

Lieuvin, Pays d'Ouche», Société française

d'archéologie, Paris 1984

+ «Congrès archéologique de France tenu à

Évreux en 1889», article Émile Travers

+ «La cathédrale d'Évreux» d'Annick Gosse-Kischinewski

et Françoise Gatouillat, Les Colporteurs, 1997

+ «Haute-Normandie gothique» d'Yves Bottineau-Fuchs, Éditions

Picard, 2001

+ «Les plus belles cathédrales de France» de l'abbé

J.-J. Bourassé, Alfred Mame et Fils Éditeurs, 1880

+ «L'architecture normande au Moyen Âge», Presses

Universitaires de Caen, éditions Charles Corlet, 1997

+ «Évreux, la légende des pierres» d'Annick

Gosse-Kischinewski, Froment Glatigny Éditeurs, 1988

+ «Corpus Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie»,

CNRS Éditions, 2000

+ «Le vitrail du Triomphe de la Vierge d'Évreux et Louis

XI» de Gary B. Blumenshine, Annales de Normandie, 40e année

n° 3-4

+ «Le Vitrail Français», éditions

Mondes, 1958

+ «Le Moyen Âge retrouvé» de Louis

Grodecki, Flammarion, 1991, article : Les verrières d'Évreux. |

|

«Notre-Dame des Anges», auteur inconnu.

«Notre-Dame des Anges», auteur inconnu.

Baie 125, détail : donateurs devant la Vierge.