|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

Astrolabe

Atocha, galion espagnol

Berlin, frégate allemande,

XVIIe siècle

Bretagne, 1766

Caraque Atlantique

Chaloupe armée en

guerre, XIXe siècle

Cocca Veneta

Cogge médiéval

Confiance, Surcouf

Drakkar viking

Endeavour, 1761

Flore, frégate française,

XVIIIe siècle

Golden Hind, Francis

Drake

Louis XV, XVIIIe siècle

Mirage

Ouragan

Polacca Veneziana

Prins Willem, 1649

Protecteur, 1760

Requin, chébec du

XVIIe siècle

Santa Maria, 1492

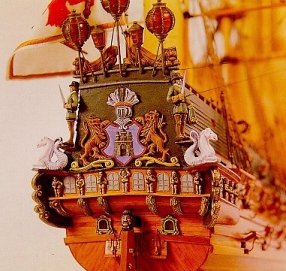

Soleil Royal, 1669

Souverain des mers, 1638

Valmy, 1847

Yacht Mary, 1660

|

| |

HISTOIRE

NAVALE

Les thèmes liés aux maquettes

: |

| |

Bévéziers,

1690

Charles Ier d'Angleterre, le

Ship Money

Décollage économique

de l'Europe

Décoration navale

française

Dumont d'Urville

Explorations scientifiques

du XIXe siècle

Francis Drake

Frégate française

au XVIIIe siècle

Frégates américaines

au XIXe siècle

Frégates dans les

Marines de guerre

Guerre de Sept Ans

Hanse allemande

Hypothèses sur

Christophe Colomb

Invincible Armada

La Hougue, 1692

La Royale après

la guerre de Sept Ans

La Royale (Restauration, Monarchie

Juillet)

Les Compagnies des Indes

Lutte contre les Barbaresques

Marine française

de 1815 à 1848

Navires viking

Première Marine de

Louis XIV

Règles de la guerre

de course

Suffren

Surcouf

Tourville

Traite négrière

transatlantique

Transport atlantique

(XVIe-XVIIe s.)

Transport des Indes vers l'Espagne

Venise, XVe et XVIe

siècles

Venise, XVIIIe siècle

Voyages de James Cook

Yachts royaux d'Angleterre

Contact

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

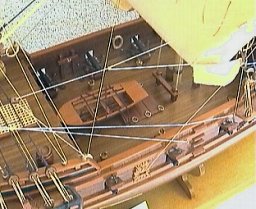

Aspect général de la frégate

Berlin (au-dessus et à droite). L'emblème de la ville

est représenté sur l'écusson du tableau de

poupe.

|

|

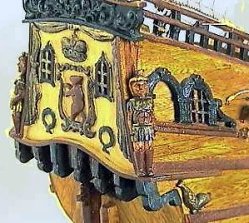

La très belle poupe

du Berlin

(ateliers de Ceuneau Marine)

|

|

|

|

On sait peu de choses sur la frégate

Berlin bien que des archives en aient conservé les plans jusqu'à

nous. Le vaisseau a été construit aux Pays-Bas pour le compte du

prince Frédéric Guillaume de l'Etat du Brandebourg, dont Berlin

était la capitale.

|

L'aspect général, assez svelte, du navire

le fait ressembler à un galion. Les archives mentionnent quelques

escarmouches : en 1675, il l'emporta sur la frégate française Royal

de Dunkerque et, en 1676, il captura la goélette suédoise Maria.

|

|

Le Friesland, le

type de vaisseau de ligne hollandais de deuxième rang. Il fut

Le Friesland, le

type de vaisseau de ligne hollandais de deuxième rang. Il fut

lancé en 1663 et participa à la deuxième guerre anglo-hollandaise

(1665-1667). |

Les navires de ligne resteront dans l'Histoire

navale comme la grande invention des Anglais au XVIIe siècle. La

bataille de Dungeness fut le premier combat naval important de la

première guerre anglo-hollandaise (1652-1654). Le combat, comme

à l'habitude, se déroula en groupes séparés et les Anglais frôlèrent

la catastrophe face à une centaine de vaisseaux hollandais.

Cette défaite servit d'avertissement. Las de l'absence de véritable

tactique sur mer, Georges Monk, général dans les armées terrestres

et responsable de la flotte, décida d'appliquer sur mer les principes

qui lui avaient valu ses succès en Ecosse et en Irlande.

|

|

|

Monk instaura la tactique de la ligne

de file: tous les bâtiments devaient s'efforcer de rester en ligne

l'un derrière l'autre, dans le sillage du navire de devant et combler

les vides créés par une défection éventuelle. De la sorte, chaque

vaisseau protège la poupe de celui qui le précède et toute l'artillerie

peut être concentrée sur les flancs. La stabilité des vaisseaux

en est améliorée. Mais cette tactique exigeait des équipages entraînés,

un code des signaux, des marins spécialisés.

|

|

|

| Une

autre version de la poupe du Berlin (Ceuneau Marine) |

|

|

|

Au-dessus : la poupe du Friesland, vaisseau

hollandais. Quand ce n'est pas l'emblème de la ville,

c'est celui de l'Etat, membre des Provinces-Unies, qui figure

sur le tableau de poupe.

|

|

A l'extrême gauche : la poupe

du Friedrich Wilhelm, frégate allemande construite

au XVIIe siècle pour protéger le port d'Emden

contre les attaques des vaisseaux français.

|

|

|

La ligne de file fut mise en pratique

dès le combat suivant, celui de Portland, le 28 février 1653. Le

résultat ne fut pas concluant. Néanmoins, les Anglais l'appliquèrent

à nouveau à la bataille suivante, celle de Gabbard Bank, le 12 juin.

Cette fois, ce fut un grand succès. Les Hollandais ne parvinrent

pas à briser le mur de canons érigé par leur adversaire. La ligne

de file allait s'imposer comme la seule tactique navale admissible

dans toutes les marines européennes jusqu'au XIXe siècle. Dans la

pratique, si les deux adversaires l'appliquaient avec la même rigueur,

le combat naval ne pouvait être qu'une partie nulle comme à Ouessant

entre Français et Anglais en 1778.

Pour l'heure, l'apparition de la ligne de file modifia la hiérarchisation

des navires. Auparavant classés selon le tonnage et la taille, ils

allaient l'être désormais selon leur puissance de feu. La ligne

de file se veut rigide, elle exige donc des navires aux forces comparables.

En effet, un bâtiment moins puissant créerait une faiblesse facilement

repérable et attaquable dans la chaîne. Le navire de guerre efficace

prit alors le nom de vaisseau de ligne. Il possédait deux ou trois

ponts, une cinquantaine de canons au minimum, mais il était lourd,

peu maniable et assez lent.

|

|

|

|

| |

Au-dessus : la poupe d'une autre frégate allemande

: le Wappen

von Hamburg. Les armes de la ville figurent sur le tableau

de poupe

|

|

|

|

|

Dès

la deuxième moitié du XVIIe siècle, il était clair que

le vaisseau de ligne ne pouvait pas remplir toutes les

tâches à la mer. Il fallait concevoir une unité rapide,

aisément manœuvrable, évidemment moins armée. Ce

fut la France qui donna le ton. Colbert chargea les

architectes de définir son profil : la frégate était

née. Elle fut d'abord caractérisée par l'emploi de petits

vaisseaux à deux ponts ou de bâtiments plus modestes,

dénommés "frégates légères". A la fin du XVIIe siècle,

les frégates ne possédaient que 20 à 40 canons, mais,

au siècle suivant, ce nombre passa de 40 à 60. On abandonna

le concept de frégate "légère" pour une frégate plus

"moderne" dont l'artillerie et les dimensions ne cesseront

de croître au cours du siècle.

Les premières frégates furent utilisées pour patrouiller

sur les voies navigables. Puis elles escortèrent les

bâtiments de charge et assistèrent les navires de ligne.

Au XIXe siècle, elles furent les précurseurs des croiseurs

d'aujourd'hui, avec des formes plus légères, un déplacement

moins élevé, bref un carénage plus fragile. Leur rôle

consistait à détruire les navires ennemis endommagés

ou, au contraire, à secourir les navires endommagés

de leur propre flotte.

|

Aspect général du Wappen von Hamburg (ateliers

de Ceuneau Marine) |

|

|

|

Maquette en teck

de La Flore,

frégate française de la fin du XVIIIe

siècle

|

|

|

La voilure des frégates n'avait

rien de révolutionnaire. Le navire possédait trois mâts

gréés de trois ou quatre voiles carrées, avec une voile

latine ou une brigantine sur l'artimon.

Les frégates se répandirent dans tous les pays européens

et en Amérique. Au XVIIe siècle, les Etats allemands

en firent construire, parfois par les chantiers navals

hollandais. Ce fut le cas du Berlin. Le Friedrich Wilhelm,

dont on donne plusieurs représentations, était une puissante

frégate de 56 canons sortie des chantiers de Pillau.

Elle se consacra à la défense du port d'Emden contre

les attaques des vaisseaux français, puis aux voyages

au long cours vers l'Afrique.

|

|

| |

| |

La proue du Wappen

von Hamburg (Ceuneau Marine) |

|

|

|

|

On appelle pavois la partie de la coque

qui se prolonge au-dessus du pont et qui sert de garde-corps. On

remarque sur le Berlin un pavois très haut, percé, sur chaque côté,

de quatre sabords (cinq exactement si l'on rajoute celui disposé

sous le pont du gaillard d'arrière). Ces pavois servaient à la protection

des matelots et plus particulièrement des canonniers lors des affrontements

navals.

Sur la frégate Berlin, le pavois fait partie intégrante du bordé.

Sur d'autres navires, le pavois était simplement constitué d'une

double rangée de filets entre lesquels on amassait les hamacs. Pendant

les combats, la toile des hamacs roulés serrés servait de protection

au personnel du pont contre les tirs de mitraille.

|

|

|

L'écusson du Wappen von Hamburg en

bois peint

|

Le pont du Berlin avec sa chaloupe

|

|

|

A côté du tir de mousqueterie, œuvre

de fusiliers adverses groupés ou isolés, le principal danger qui

guettait les hommes sur le pont était les boulets ennemis.

Il y avait les simples boulets : sphères en fer, parfois en plomb

ou en pierre, fondus ou taillés au diamètre de la pièce. Puis, les

anges : deux boulets étaient reliés par une chaîne et s'envolaient

vers le gréement du bâtiment ennemi. Il y avait aussi des projectiles

plus sophistiqués : les grappes de raisin et les boîtes à mitraille.

La grappe de raisin était un assemblage de petits boulets de faible

diamètre dans un sac de toile ficelé. La boîte à mitraille était

un cylindre chargé de balles de fusil pour tuer l'équipage ennemi

à courte distance.

|

|

|

|

|

Anges, deux boulets reliés

par une chaîne

|

|

|

|

|

Grappe de raisin

|

|

|

L'histoire des combats navals est emplie

de ces matelots ou officiers qui avaient une jambe arrachée par

un boulet ou, pis encore, qui étaient décapités par des "anges".

La puissance des canons, l'arsenal des projectiles transformaient

les affrontements en mer en véritables carnages.

L'amiral Nelson, à Trafalgar, fut mortellement atteint d'une balle

tirée par un fusilier français depuis la hune du Redoutable. Le

lieutenant amiral général hollandais Michel de Ruyter, quant à lui,

fut victime d'un boulet qui l'atteignit grièvement aux jambes, à

la bataille d'Agosta en 1676, face à la flotte française commandée

par Duquesne. De Ruyter mourut de ses blessures une semaine plus

tard.

|

|

|

Boulets

|

|

|

|

|

Boîte à mitraille

|

Poupe de la frégate Wappen

von Hamburg en acajou, sculptures en bois de cyprès ciré

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le Friesland, le

type de vaisseau de ligne hollandais de deuxième rang. Il fut

Le Friesland, le

type de vaisseau de ligne hollandais de deuxième rang. Il fut