|

|

|

|

Cette page est consacrée au transept

et à ses quatre grandes verrières du XVIe siècle.

La verrière de la baie 117 qui occupe la rose nord

est, en 2022, en restauration. Datée du XVIe siècle,

elle représente Dieu le Père entouré d'une

cour céleste. Du verre blanc la remplace. Datée de

la même époque, la verrière de la baie 119

représentait des scènes de la Vie publique du Christ.

Elle a été entièrement détruite en 2009

lors de l'incendie qui a ravagé l'atelier Courageux dans

l'Oise, chargé de la restauration. Une verrière

moderne du même atelier la remplace.

Les spécialistes du vitrail, Françoise Gatouillat

et Claudine Laudine, savent entretenir l'impatience des amoureux

des arts. En effet, en 1993, elles écrivent dans Vitraux

parisiens de la Renaissance que les verrières du transept

(situées par elles dans la période 1500-1520 et dont

la moitié n'est pas visible), possèdent des styles

extraordinairement divers. Cette diversité est due aux sources,

aux nombreux modèles, aux ateliers en présence, aux

cartons «parfois réutilisés de multiples manières».

Et qu'on ouvre ainsi deux champs d'examen très vastes : celui

du processus de création et celui de la transformation et

de la diffusion des styles.

En 2022, l'absence de la moitié des grandes verrières

(3 sur 6) ne permet pas de se faire une idée.

Quatre baies sont données dans cette page :

Baie

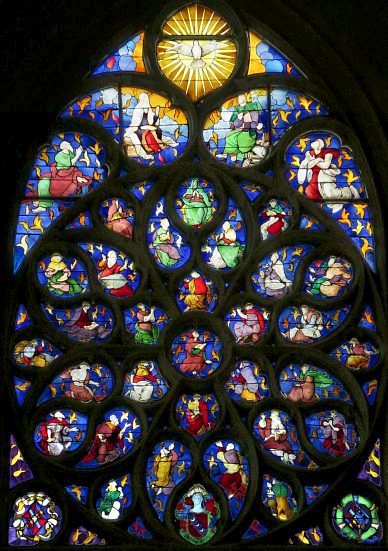

118 : Rose du Saint-Esprit (ou aussi rose de la Pentecôte)

;

Baie

120 : l'Incrédulité de saint Thomas ;

Baie

121 : Scènes de la vie du pape saint Sixte Ier et de

saint Vincent ;

Baie

122 : l'Assomption de la Vierge.

|

|

| LE TRANSEPT ET

SES GRANDES VERRIÈRES |

|

La croisée du transept et le croisillon sud de l'église

Saint-Germain-l'Auxerrois. |

Le croisillon sud du transept.

Il est enrichi de peintures murales et d'un bénitier en marbre

du XIXe siècle. |

Bénitier : «Trois enfants au pied de la croix»

par François Jouffroy (1806-1882), marbre. |

«L'Adoration des Mages»

Tableau de Joseph Guichard (1806-1880)

dans le croisillon sud. |

Le croisillon sud vu depuis la croisée.

Sur la droite, les baies 120

et 122.

|

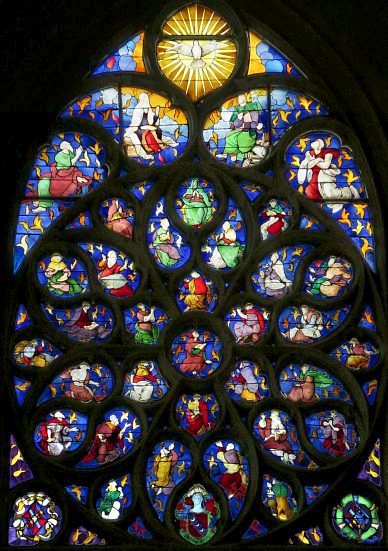

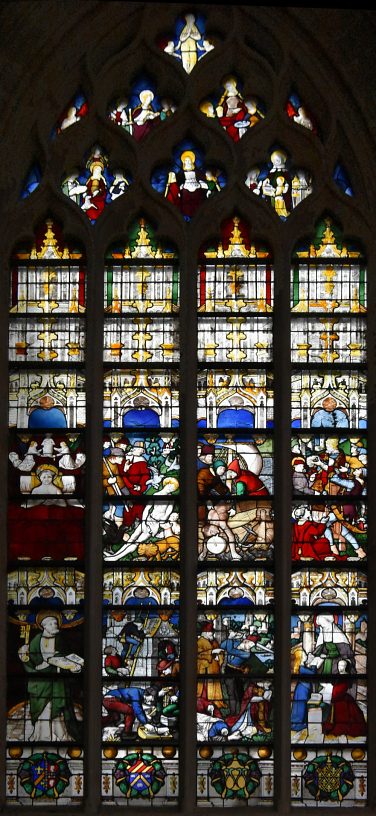

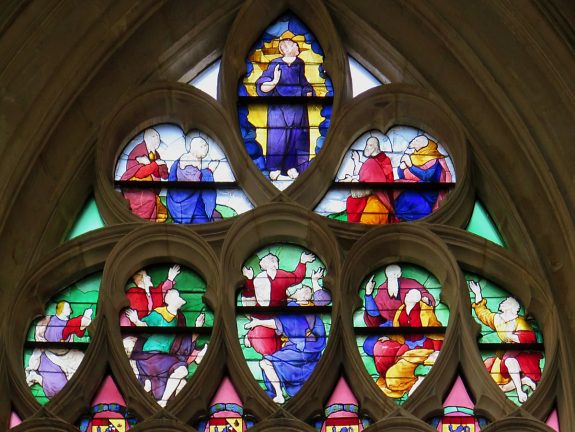

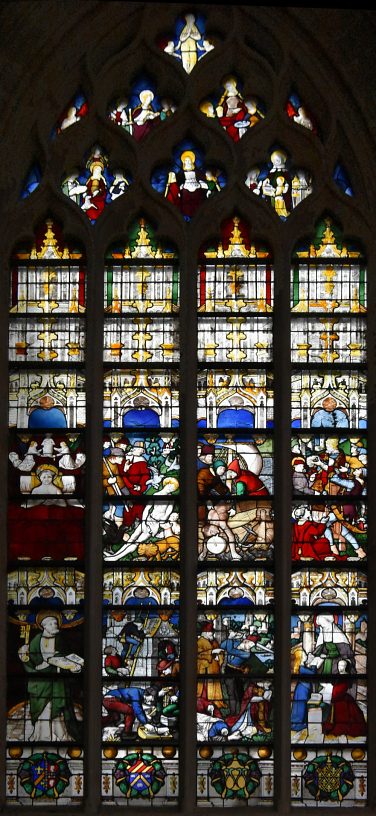

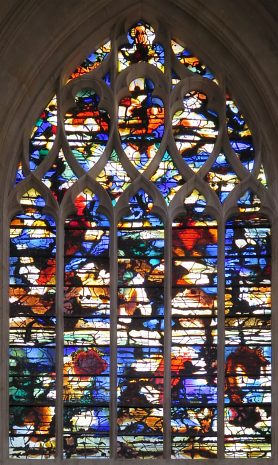

Baie 118 : Rose du Saint-Esprit

---»»

Atelier de Jean Chastellain, 1532.

|

|

| BAIE 118 : LA

ROSE DU SAINT-ESPRIT (1532) |

|

|

|

Baie

118 : Rose duSaint-Esprit.

Offerte en 1532 par Antoine Le Viste et

sa femme Charlotte Briçonnet, elle a été

réalisée par l'atelier parisien de Jean

Chastellain.

Lors de l'examen du vitrail, Élisabeth Pillet

révèle qu'elle a trouvé, dans le

médaillon central, une inscription, datée

de 1728, relative à une probable restauration.

Les historiens n'ont aucune trace d'une restauration

réalisée au XIXe siècle.

1728 ou pas, on peut constater la qualité de

la restauration dans l'art de combler les bouche-trous.

À preuve le gros plan donné ci-contre

de l'apôtre Jean (?) qui accompagne la colombe

du Saint-Esprit. Le bas de l'habit est peut-être

d'origine, mais le haut est à l'évidence

un remploi. Cependant leurs teintes s'harmonisent avec

l'ensemble de la mouchette. Et depuis le bas de la croisée,

il est impossible de distinguer les détails.

Source : Le vitrail

à Paris au XIXe siècle. Entretenir, conserver,

restaurer d'Élisabeth Pillet, Corpus Vitrearum,

P.U.R., 2010

|

|

Baie 118 : Rose de la Pentecôte, détail. |

|

Baie 118 : Rose de la Pentecôte, détail. |

|

|

Baie 118 : Rose de la Pentecôte, détails.

|

|

|

«La Descente de croix», peinture murale dans le

croisillon sud, (1845).

Joseph Guichard (1806-1880), |

|

Prosper

Lafaye et la Commune.

Dans son ouvrage Le vitrail à Paris

au XIXe siècle (Corpus Vitrearum,

2010), l'historienne Élisabeth Pillet a établi

que le verrier Prosper Lafaye a eu la haute main

sur la restauration des vitraux anciens à Paris

après la guerre de 1870, bien qu'il ait commencé

sa restauration vers la fin des années 1860.

C'est pourquoi il est intéressant de lire le

Mémoire au sujet des vitraux anciens qu'il

adresse au préfet de la Seine dès 1871.

Il se félicite que Saint-Germain-l'Auxerrois

et ses verrières soient sortis indemnes des troubles

de la Commune :

«Par un hasard presque miraculeux, écrit-il,

auquel la rapidité des opérations de l'armée

libératrice n'a pas peu contribué, Saint-Germain-l'Auxerrois

a, comme d'autres églises, échappé

à la destruction qui lui était sans doute

réservée.» Les temples catholiques

n'ont pas été atteints par «l'impiété

des sectaires de la Commune».

Il se loue ensuite que, malgré sa proximité

avec les lieux du combat, «pas une seule vitre

n'a été brisée, rien de ce qui

se rattache à l'ornementation de l'église

n'a été ni enlevé ni détruit.

» C'eut été une grande perte, notamment

pour les verrières du transept car «l'administration

de la ville a fait, avec la plus louable libéralité,

les sacrifices considérables pour la réparation

des beaux vitraux qui le décorent.»

|

|

|

|

|

La voûte à liernes et tiercerons du croisillon

sud. |

|

Les

larmes de Marie-Madeleine (2/2).

---»» Les évangiles

canoniques ne précisent rien à propos

de ces larmes. Ils rapportent tous que Marie-Madeleine

se tenait à distance de la croix avec d'autres

femmes dont Marie, mère de Jésus

La position de la sainte agenouillée au

pied de la croix est une invention des artistes

irlandais et anglais, dès le VIIIe siècle.

Sur le continent, cette position de la sainte,

souvent peinte en contre-plongée et qui

la fait paraître plus grande, n'arrivera

qu'au XIIIe siècle sous l'influence des

franciscains.

Dans l'art, Marie-Madeleine va progressivement

se détacher du groupe des femmes qui observent

la Crucifixion, puis prendre une expression de

douleur très différente de celle

appliquée sur le visage de la Vierge. L'attitude

de Marie est toujours plus maîtrisée,

même lorsqu'elle est peinte évanouie.

Marie-Madeleine est représentée

plus expansive, entière, totalement humaine

et sous le joug de ses passions.

Les rôles seront dorénavant bien

séparés : à Marie-Madeleine,

les larmes ; à la Vierge, l'affliction

contenue.

Source : Marie-Madeleine

en tous ses états

d'Isabelle Renaud-Chamska, éditions du

Cerf, 2008.

On verra un second exemple de ces larmes

à la chapelle

Sainte-Colombe de la cathédrale

Saint-Étienne de Sens

dans un vitrail de la Crucifixion daté

de 1748. Un autre exemple, sur vitrail lui aussi,

est donné à la basilique

Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-du-Port.

Le vitrail est daté des années 1510-1520.

À l'opposé, les larmes peuvent être

vues comme un signe de tendresse. C'est le cas

quand la sainte est aux pieds de Jésus

lors du repas à Béthanie. Voir le

tableau Sainte Marie-Madeleine d'après Philippe

de Champaigne à l'église Sainte-Madeleine

de Besançon.

|

|

|

|

|

|

Baie 118, détail : la colombe du Saint-Esprit dans le

tympan (1532). |

|

Les grandes

verrières du transept.

«L'église Saint-Germain l'Auxerrois

ne possède plus que huit vitraux anciens dans le transept

: l'un date de la fin du XVe siècle, les sept autres

du premier tiers du XVIe siècle», écrit

l'historienne du vitrail, Élisabeth Pillet, en 2010

pour le Corpus Vitrearum. Mais, en 2022, si vous entrez

dans l'église, vous n'en verrez que quatre. La baie

119 a disparu

dans l'incendie de l'atelier de restauration en 2009. Les

verrières des baies 120

et 121,

déposées en 1993, sont revenues en place après

restauration. Les verrières 113, 115 et 117 sont, en

2022, en restauration.

Avant le XVIIIe siècle, il y avait dix verrières

dans le transept, ce qui correspond à toutes les baies

visibles. Une fois passé le XVIIIe, les verrières

sud-est 114 et 116 avaient disparu.

Le visiteur attentif remarquera la présence d'écussons

(modernes) au bas des verrières. En étudiant

les notes laissées par l'historien Nicolas-Michel Troche

au XIXe siècle, Élisabeth Pillet explique pourquoi.

Vers 1822, les verrières étaient entières.

Le vitrier que la Ville de Paris avait chargé de leur

entretien jugea bon de s'accaparer les vitraux de tous les

panneaux des soubassements, plus précisément

des dix-huit panneaux qui n'étaient pas en verre blanc.

On y voyait la continuation des scènes de la baie et

les blasons des donateurs. Pis, il fit payer par la Ville

le verre blanc qu'il posa à la place ! Les réclamations

posées par la fabrique et les restaurateurs de l'église

ne purent rien changer...

Un peu plus tôt, vers 1806, le vitrier Adelin eut une

idée qui paraît bien cocasse : remplacer les

parties en verre blanc qui se trouvaient dans le soubassement

et les parties hautes de certaines verrières par le

verre de couleur que l'on aurait extrait des deux roses nord

et sud du transept ! Les roses auraient reçu du verre

blanc.

Une autre solution aussi cocasse fut proposée : aller

chercher le verre de couleur dans les baies 113 et 115 du

bras nord pour réparer les autres ! Ces deux baies

seraient mises en verre blanc. Ainsi on établirait

une symétrie avec les deux grandes baies 114 et 116

du bras sud. Ces projets ne furent heureusement jamais réalisés.

Source : Le vitrail à

Paris au XIXe siècle. Entretenir, conserver, restaurer

d'Élisabeth Pillet, Corpus Vitrearum.

|

|

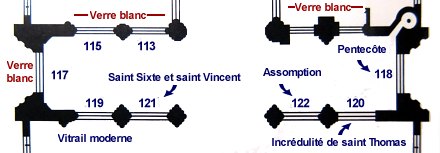

Les grandes verrières du transept. |

|

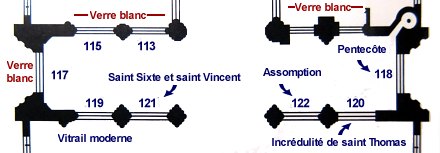

LES GRANDES

VERRIÈRES DU TRANSEPT

113, 115 et 117 : verre blanc (en restauration) ;

118 : Rose

du Saint-Esprit ou rose de la Pentecôte ;

119 : Verrière

originale incendiée en 2009, vitrail moderne de l'atelier

Courageux ;

120 : Verrière

Renaissance de l'Incrédulité de saint Thomas

;

121 : Scènes

de la vie de saint Sixte et de saint Vincent ;

122 : Verrière

Renaissance de l'Assomption de la Vierge.

|

|

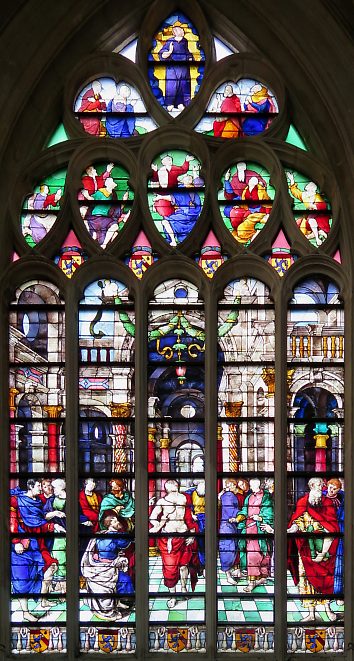

| BAIE 120 : L'INCRÉDULITÉ

DE SAINT THOMAS (1533) |

|

Baie 120, détail : saint Thomas. |

Baie 120, détail : un apôtre. |

|

|

Baie 120, détail : le Christ ressuscité. |

|

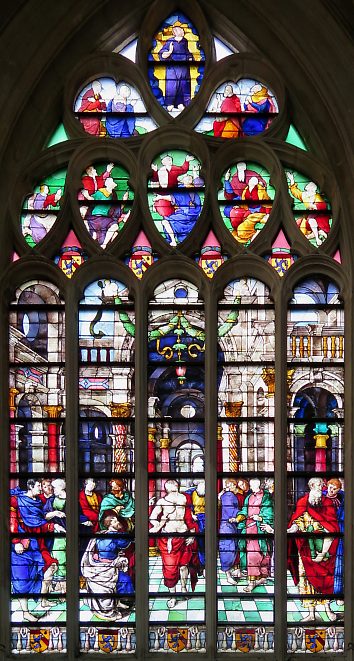

«««--- Baie

120

L'Incrédulité de saint Thomas.

Atelier de Jean Chastellain, 1533

|

|

|

|

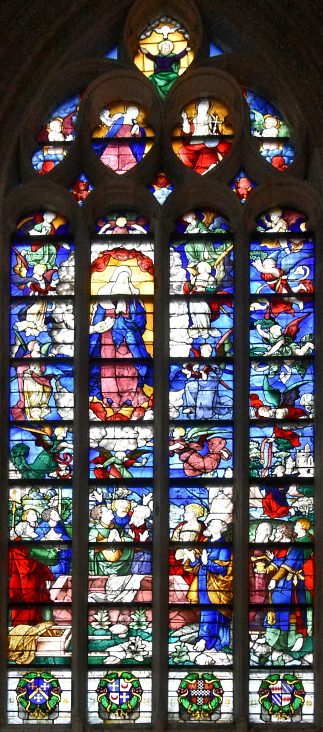

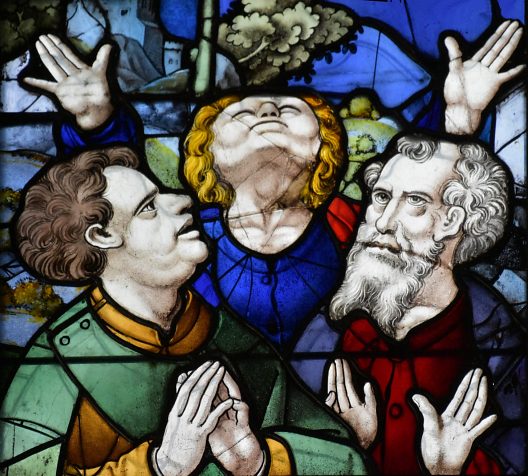

Baie 120

: l'Incrédulité de saint Thomas.

Cette verrière à cinq lancettes et tympan, de

huit mètres sur quatre, datée de 1533, a été

offerte par Antoine Bohier, conseiller du roi et général

de ses finances. Comme cette de la rose de la baie 118,

elle a été réalisée par l'atelier

de Jean Chastellain.

La scène principale présente les douze apôtres

autour du Christ. Ils sont douze. On en déduit que

Matthias a déjà pris la place de Judas. Devant

un portique riche de plusieurs colonnettes aux formes et chapiteaux

variés, Thomas met deux doigts dans la plaie ouverte

par le coup de lance du centurion Longin. Le tympan

illustre l'Ascension.

Pour le Corpus Vitrearum, Élisabeth Pillet rapporte

que, en juillet 1840, l'église accueillait une cérémonie

funèbre pour le transfèrement des morts de juillet

1830 dans les caveaux situés sous la colonne de la

Bastille. À cette occasion, les ouvriers ont gravement

endommagé la verrière.

En 1871, la réparation n'avait pas été

effectuée : selon Prosper Lafaye, responsable des restaurations

des verrières anciennes de l'église depuis 1870,

celle-ci présentait toujours des dommages importants

(vraisemblablement dans le soubassement).

La dernière restauration date de 2001-2002. À

cette occasion, «aucune pièce n'a pu être

attribuée de façon certaine à une restauration

antérieure aux dernières années du XIXe

siècle», écrit Catherine Pillet. Même

si la verrière paraît de très bonne qualité,

on peut en conclure qu'il est difficile d'obtenir un schéma

précis des restaurations passées.

En 1958, dans Le vitrail français, Jean Lafond

sigale que, avec l'Incrédulité de saint Thomas,

Saint-Germain-l'Auxerrois «possède du second

quart du siècle [le XVIe] une œuvre marquante

et dont le mérite n'a jamais été méconnu

(...).»

Il poursuit : «Bien conservé dans l'ensemble,

ce grand vitrail heureusement composé et dessiné

porte les armoiries d'Antoine Bohier et d'Anne Poncher. Il

ne se rattache pas pour autant à l'art de la Loire

; son coloris est trop bariolé en général

et trop soutenu dans la partie centrale du temple, où

les murailles et les voûtes sont bleues, vertes et violettes.»

Sources : 1) Le vitrail à

Paris au XIXe siècle. Entretenir, conserver, restaurer

d'Élisabeth Pillet, Corpus Vitrearum ; 2) Le

Vitrail français, éditions Mondes, 1958.

|

|

Baie 120, détail : têtes d'apôtres. |

Baie 120 : l'Incrédulité de saint Thomas, les

registres du bas.

La rangée basse, constituée de panneaux identiques d'armoiries,

est moderne. |

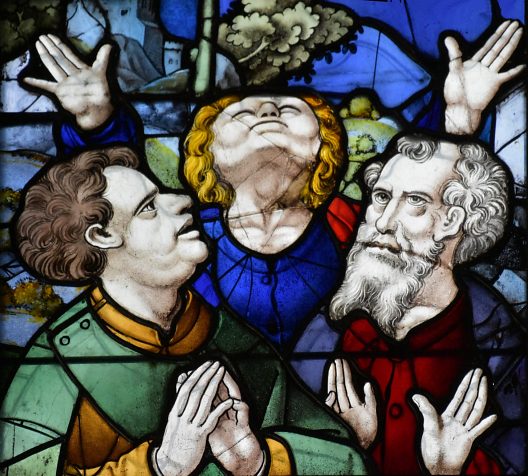

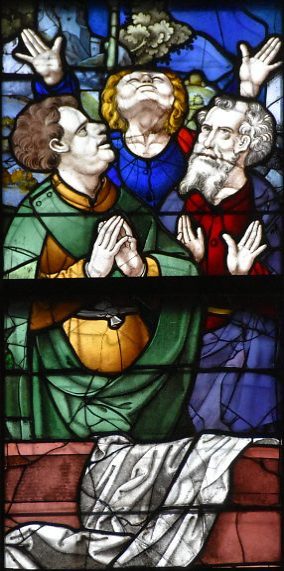

Baie 120, tympan : l'Ascension.

Atelier de Jean Chastellain, 1533. |

Baie 120, détail : un apôtre. |

|

|

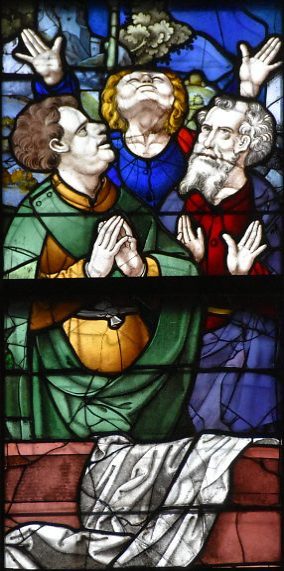

Baie 120

L'Incrédulité de saint Thomas.

Atelier de Jean Chastellain, 1533.

Têtes d'apôtes.

|

|

|

|

|

Baie 120 - L'Incrédulité

de saint Thomas.

Atelier de Jean Chastellain, 1533.

Deux priants à genoux dans l'Ascension au tympan.

|

|

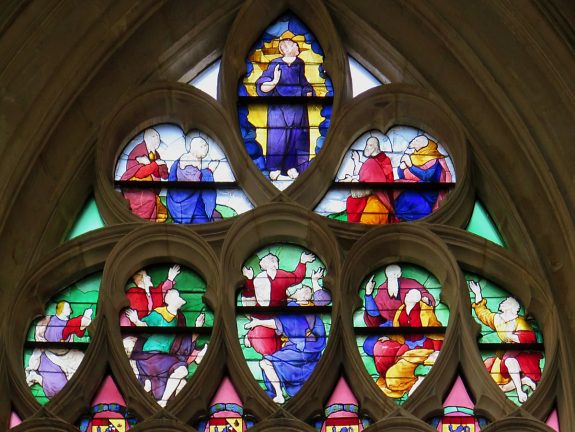

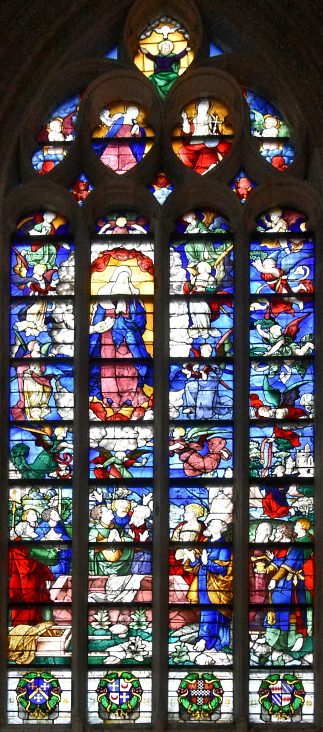

| BAIE 122 : L'ASSOMPTION

DE LA VIERGE (Vers 1534-1535) |

|

Baie 122 : l'Assomption de la Vierge. |

|

Baie 122, détail

: les apôtres ---»»

|

|

|

|

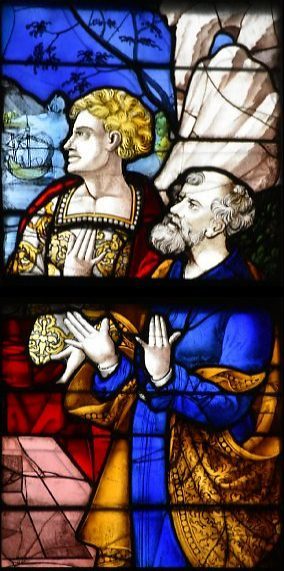

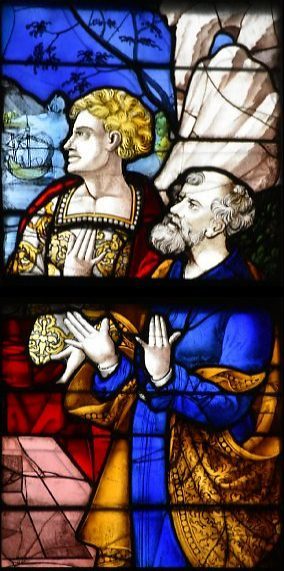

Baie

122 : L'Assomption de la Vierge (1/2).

Cette verrière est datée par

l'historienne Élisabeth Pillet des années

1534-1535. Son auteur reste inconnu. Il y a peu de pièces

de restauration, mais les panneaux du soubassement sont

modernes.

La Vierge s'élève dans les nuées,

au milieu des anges, tandis qu'au sol les apôtres

(voir plus

bas en gros plan) sont bouleversés à

la vue du tombeau vide.

La scène de l'Assomption est parfois surnommée

La seconde incrédulité de saint Thomas.

Selon un récit légendaire, l'apôtre,

refusant de croire à l'Assomption, fait ouvrir

le tombeau de Marie et le trouve rempli de fleurs. (Dans

cette verrière de la baie 122, le tombeau est

vide.) Du ciel, la Vierge détache sa ceinture

et la laisse choir dans les mains de Thomas. L'apôtre

en question est peint au second plan, dans la dernière

lancette. Il se saisit de la ceinture que lui tend un

ange. La scène est donnée plus

bas.

Les amateurs d'histoire navale seront étonnés

par la forme donnée au navire, à l'arrière-plan,

dans le vitrail ci-dessous, à droite. Ce navire

est dessiné avec une poupe et une proue très

relevées et une seule voile. Il ne correspond

plus aux navires marchands du XVIe siècle, mais

plutôt à ceux des XIIe et XIIIe siècles,

une époque où les constructeurs imposaient

aux extrémités d'un bateau d'être

le plus relevé possible afin de prendre l'ascendant

sur un assaillant éventuel. C'est un anachronisme

dans le dessin : au premier siècle de notre ére,

les navires marchands n'avaient ni poupe ni proue relevées

de la sorte. ---»» Suite 2/2

plus bas.

|

|

|

|

|

Baie 122, détail : la Vierge entourée d'anges. |

|

Baie

122 : L'Assomption de la Vierge 2/2).

---»» Dans son rapport adressé

en 1871 au préfet de la Seine, Prosper Lafaye,

qui a été chargé de la restauration

de la verrière, résume les tribulations

qui ont freiné sa tâche compte tenu de

la guerre contre la Prusse : difficulté de trouver

des ouvriers pour déplacer le vitrail ; une fois

trouvés, ceux-ci ont dû se déguiser

en gardes nationaux pour le transporter jusqu'à

l'atelier ; travail interrompu à plusieurs reprises

à cause du découragement causé

par le «spectacle qui paralysait l'esprit».

Et il termine en disant que la restauration fut achevée

quand l'Hôtel-de-Ville n'existait plus [brûlé

sous la Commune]...

Cela ne l'a pas empêché d'être très

impressionné par la qualité de l'œuvre.

Il écrit en effet : «Si les émotions

qui ont agité l'auteur pendant le travail de

restauration pouvaient en augmenter la valeur, le prix

en serait au-delà de toute expression».

Sources : 1) Mémoire

au sujet des vitraux anciens dans les églises de Paris

de M. Lafaye, 1871 ; 2) Le vitrail à Paris au XIXe

siècle d'Élisabeth Pillet, Corpus Vitrearum, 2010.

|

|

|

Baie 122, détail : Thomas se saisit de

la ceinture de la Vierge. |

Baie 122, l'Assomption : les apôtres sont bouleversés

à la vue du tombeau vide.

Vers 1534-1535.

Les panneaux du soubassement avec les armoiries sont du XIXe siècle. |

|

Baie 122, l'Assomption : les apôtres sont bouleversés

à la vue du tombeau vide.

Vers 1534-1535. |

Baie 122, détail : les apôtres regardent l'Assomption

de Marie.

Vers 1534-1535. |

Baie 122, détail : La Vierge en son Assomption.

Vers 1534-1535. |

Voûte du croisillon nord du transept.

Elle n'est pas aussi travaillée que celle

du croisillon sud. |

|

Le

transept existait-il avant la fin du XVe siècle

?

Dans son ouvrage Les églises flamboyantes

de Paris (Picard, 2003), l'historienne Agnès

Bos montre qu'il faut revoir les dates de construction

données traditionnellement pour Saint-Germain-l'Auxerrois.

Qu'en est-il du transept ? La chronologie habituelle

donne le transept actuel élevé au XVIe

siècle. Toutefois quelques contre-exemples subsistent.

Ainsi, en 1936, Maurice Dumolin dans Les églises

de France, Paris et la Seine, date le transept (et

la nef)

de la première moitié du XVe siècle.

En 1966, Maurice Eschapasse, inspecteur des monuments

historiques, retient pour le Dictionnaire des églises

de France (Éd. Laffont) la période

1435-1439, une année où l'on aurait également

bâti le porche

et les chapelles nord de la nef.

1435-1439 : cinq courtes années où l'on

aurait donc beaucoup bâti... Comme le remarque

Agnès Bos, cette hypothèse n'est pas crédible

: Paris était en proie à une épidémie

de peste, à la disette ; l'argent manquait et

la ville ployait sous la férule anglaise depuis

1420... Le départ des troupes occupantes en 1436

n'a pas entraîné un changement rapide.

La lecture des délibérations capitulaires

de l'époque parlent, au contraire, du mauvais

état d'une partie de l'église autour des

années 1430-1440. Pressée par les chanoines,

qui lui adressent des dons, la fabrique engage des travaux.

Mais ils ne suffisent pas : il y a trop d'éléments

à restaurer. En 1440, les marguilliers traînant

encore, le chapitre les menace d'un procès...

Dans cet environnement conflictuel et fragile, comment

mener des travaux importants ? Tout porte donc à

croire que le transept actuel date de la charnière

fin du XVe siècle - début du XVIe.

Les documents d'époque consultés par Agnès

Bos le prouvent. On sait ainsi qu'en 1488 les travaux

du nouveau transept étaient en cours. L'historienne

écrit que «l'achèvement des bras

du transept fut long.» En effet, en 1517, des

maçons furent payés pour un travail dans

le transept et, en 1519, «la vis du bras sud du

transept ainsi que le mur occidental de clôture

du trésor devaient encore être réalisés.»

Y avait-il déjà un transept avant celui

de la fin du XVe siècle ? Agnès Bos pose

cette intéressante question et y répond

positivement.

Plusieurs faits entrent en considération. D'une

part, un document de 1402 indique qu'il y avait une

porte au nord en sortant du chœur

pour aller au chapitre. D'autre part, la décision

de la fabrique de faire construire un porche

dès le XIVe siècle du côté

ouest montre que ce côté était le

lieu d'entrée des paroissiens. On en déduit

que la porte nord était réservée

aux chanoines du chapitre. Était-ce une simple

porte ? C'est inenvisageable. Compte tenu des dimensions

de l'église, les chanoines du «puissant»

[Bos] chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois n'auraient

pas accepté un passage aussi réduit. On

en conclut que le transept existait déjà

avant la reconstruction de la nef à la fin du

XVe siècle. Et accessoirement que l'agrandissement

de la nef, lors de cette reconstruction, ne pouvait

être entrepris ni à l'est ni à l'ouest

(voir l'encadré La

nef et ses bas-côtés en page 1).

Source : Le vitrail

à Paris au XIXe siècle. Entretenir, conserver, restaurer

d'Élisabeth Pillet, Corpus Vitrearum, P.U.R. 2010.

|

|

|

|

La croisée du transept avec l'élévation

nord du chœur.

Les grandes verrières du bras nord du transept (baies

113 et 115)

que l'on aperçoit reçoivent du verre blanc.

En 2022, ces verrières sont en restauration. |

Statue de saint Vincent, diacre.

Pierre, fin du XVe siècle. |

Consoles à la retombée

des voûtes dans le transept, à l'est.

À l'est, dans la croisée, les voûtes

retombent sur des consoles

très sobres. Au côté ouest,

il n'y a pas de consoles. |

|

Statue de saint Germain d'Auxerre.

Bois, XVe siècle. |

Tronc en fonte conçu par Jean-Baptiste Lassus,

XIXe siècle. |

|

|

«««--- Bras

nord du transept avec les piles de la croisée.

Elles ne sont pas conçues selon la même

architecture.

À l'ouest, toutes les colonnettes retombent en

pénétration.

À l'est, les ogives des arcs principaux retombent

sur des colonnettes

butant sur des consoles.

On retrouve ces consoles dans les retombées d'ogives

du chœur.

En 2022, la rose de la baie 117, dans le bras nord du

transept,

est en restauration. Ce que l'on voit est du verre blanc.

|

|

|

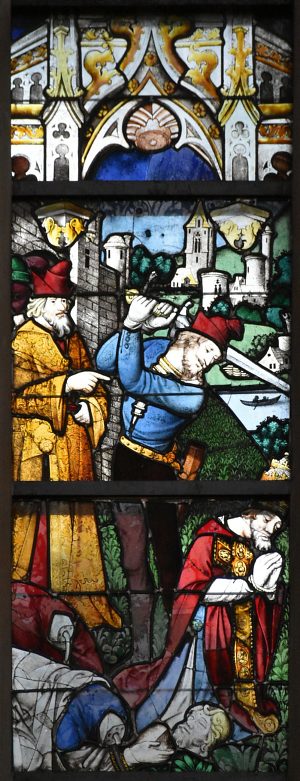

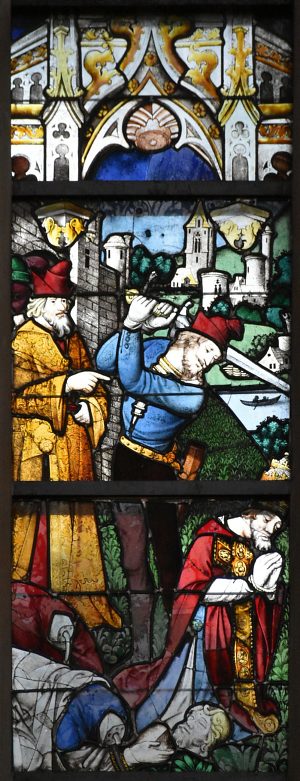

| BAIE 121 : SCÈNES

DE LA VIE DE SAINT SIXTE ET DE SAINT VINCENT (Vers 1490-1500) |

|

|

|

Baie

121 : Scènes de la vie de saint Sixte et saint

Vincent (2/2).

---»» La très haute qualité

des trois panneaux décrivant les maçons

au travail (ci-contre) ne laisse pas d'étonner.

Lafaye décrit l'ensemble comme un «tableau

de mœurs du XIVe siècle».

Le restaurateur se montre très laudateur sur

le panneau illustrant la découverte .par des

paysans du corps nu et mort de saint Vincent, laissé

intact par les bêtes sauvages (donné plus

bas). «Cette peinture, écrit-il, traitée

en maître, particulièrement le côté

où cette foule contemple l'homme couché

par terre, est digne en tout point des premiers artistes

de cette époque, si admirés des connaisseurs.»

Sources : 1) Mémoire

au sujet des vitraux anciens dans les églises de Paris

de M. Lafaye, 1871 ; 2) Le vitrail à Paris au XIXe

siècle d'Élisabeth Pillet, Corpus Vitrearum, 2010.

|

|

|

|

Baie

121 : Scènes de la vie de saint Sixte et de saint

Vincent (1/2).

Ce vitrail est daté par le Corpus

Vitrearum des années 1490-1500, sans lui

attribuer d'atelier. Il a été restauré

par Prosper Lafaye en 1868-69 et présente plusieurs

panneaux assemblés en deux groupes. Deux concernent

la vie de saint Sixte Ier, pape de 119-128 (son arrestation

et son martyre).

Trois concernent la vie de saint Vincent. Il faut y

rajouter un saint Pierre disproportionné, une

magnifique description de maçons construisant

un oratoire et enfin une Éducation de la Vierge.

Dans le tympan, la Vierge est accueillie par la Trinité.

Dans l'Éducation de la Vierge (trois panneaux

donnés ci-dessous à droite), la donatrice

(ou sa fille?) est présentée par sainte

Anne à la la jeune Marie. Détail étonnant

: on ne peut qu'être étonné par

la différence de beauté entre les deux

jeunes filles. Deux photos plus

bas les montrent côte à côte.

Il est clair que les visages ne sont pas ceux du même

modèle...

Élisabeth Pillet (Corpus Vitrearum) nous

apprend que le devis signé entre la Ville de

Paris et Prosper Lafaye signale que la partie supérieure

du vitrail est très endommagée et que

l'architecture doit être «passée

au feu» (!) Pour l'historienne, le vitrail est

relativement peu touché par les restaurations.

Le soubassement doit être classé à

part : le restaurateur y a inséré des

blasons fantaisistes.

En 1871, dans son mémoire au préfet de

la Seine, Prosper Lafaye se montre très enthousiaste

sur cette verrière qui «pourrait être

placée dans un musée». ---»»

Suite 2/2

plus bas.

|

|

|

«««--- Baie

121 : Scènes de la vie du pape saint Sixte

Ier et de saint Vincent.

Vers 1490-1500.

Les armoiries «fantaisistes» [Corpus Vitrearum]

sont des créations

de l'atelier du restaurateur Prosper Lafaye en 1868-69.

|

|

|

Baie 121, détail : l'Éducation de la Vierge

avec la donatrice (ou la fille du donateur).

«««---

Baie 121, détail :

des maçons construisent un oratoire.

Vers 1490-1500.

Pour le restaurateur Prosper Lafaye,

cette scène est un tableau de

mœurs du XIVe siècle. |

|

|

Baie 121, détail : Marie reçoit les leçons

de sa mère Anne.

Vers 1490-1500. |

Baie 121, détail : la donatrice (ou peut-être

la fille du donateur).

Vers 1490-1500. |

Baie 121, détail : martyre du pape saint Sixte

Ier.

Vers 1490-1500. |

Baie 121, détail : la dépouille de saint

Vincent est précipitée à la mer.

Saint Vincent de Saragosse est parfois représenté

attaché à une meule. Vers 1490-1500. |

|

Baie

121 : les louanges de Prosper Lafaye.

En 1871, dans son rapport au Préfet

de la Seine, le restaurateur ne tarit pas d'éloges

sur cette verrière de saint Sixte et saint Vincent

qu'il a vue de très près. Il écrit

: «L'intérêt devient plus intense

à mesure qu'on examine plus attentivement cette

fenêtre, bien qu'il n'y ait aucune suite dans

les images qui la composent, et que l'ordonnateur les

ait placées çà et là, du

haut en bas. L'ordre manque dans ces histoires, sans

doute rapportés où elles sont par les

transformations si communes chez nous. Mais il y a là

des pièces d'une telle puissance et d'une fécondité

de conception, qu'à leur aspect l'esprit se laisse

aisément entraîner jusqu'à l'admiration

!»

|

|

|

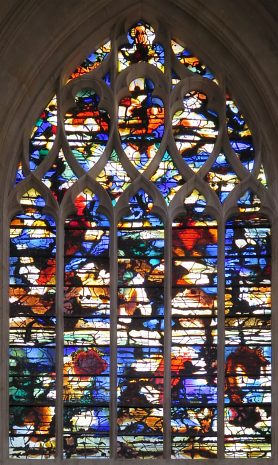

Baie 119 : vitrail moderne dans le croisillon nord du

transept.

(Atelier Courageux, 2011).

Ce vitrail a été créé par Courageux

pour remplacer la verrière

du XVIe siècle détruite dans l'incendie de son

atelier en 2009. |

|

Baie 121, détail : le visage (redressé)

de saint Vincent

précipité à la mer. Atelier inconnu.

Vers 1490-1500.

|

|

Baie 121, détail : arrestation du pape saint Sixte Ier.

Vers 1490-1500.

|

Baie 121, détail : des paysans découvrent

le corps de saint Vincent, laissé mort parmi les bêtes

sauvages (vers 1490-1500).

Les deux visages au centre ont été créés

avec le même carton. |

Baie 121, détail : deux hommes en précipitent

un troisième à la mer.

Vers 1490-1500. |

|

Baie 121, détail : saint Pierre

Vers 1490-1500. |

Baie 121, détail : arrestation du pape saint Sixte Ier.

Vers 1490-1500. |

|

Documentation : «Paris d'église

en église», éditions Massin, 2007

+ «Les églises de France : Paris et la Seine»,

Librairie Letouzey et Ané, 1936

+ «Les églises flamboyantes de Paris» d'Agnès

Bos, éditions Picard, 2003

«Saint-Germain l'Auxerrois», dépliant disponible

dans l'église

+ «Le vitrail à Paris au XIXe siècle. Entretenir,

conserver, restaurer» d'Élisabeth Pillet, Corpus

Vitrearum, P.U.R., 2010

+ «Les vitraux de Paris, de la Région Parisienne et du

Nord-Pas-de-Calais», Corpus Vitrearum, CNRS, 1978

+ «Vitraux parisiens de la Renaissance», Délégation

à l'Action artistique de la Ville de Paris, 1993

+ «Mémoire au sujet des vitraux anciens dans les églises

de Paris» de M. Lafaye, 1871

+ «L'Art de Paris» de Jean-Marie Pérouse de Montclos,

éditions Place des Victoires, 2008

+ «Dictionnaire des Monuments de Paris», éditions

Hervas, 1992

+ «Mgr de Quélen et les incidents de St-Germain-l'Auxerrois

en février 1831» de Guillaume de Bertier de Sauvigny,

Revue d'Histoire de l'Église de France, 1946 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|