|

|

L'église Saint-Gervais de Rouen

ne fait pas partie du circuit des églises de la ville à

ne pas manquer, comme la Cathédrale,

Saint-Ouen

ou Saint-Maclou.

C'est un édifice néo-roman, typique de la seconde

moitié du XIXe siècle, construit par les architectes

Martin et Marical de 1868 à 1874. Saint-Gervais est une église

assez vaste, (photo ci-dessous) avec deux larges bas-côtés.

On y remarque un grand retable

en pierre dans chacune des deux chapelles absidiales, des vitraux

pastiche du XIIIe siècle et un chœur

embelli de belles peintures murales de Savinien Petit, un peintre

aujourd'hui bien méconnu. À voir aussi une belle chaire

à prêcher XIXe siècle très ouvragée.

L'église Saint-Gervais a été bâtie à

l'emplacement d'un ancien sanctuaire qui remonterait aux temps des

Carolingiens, dans un endroit qui était le Rouen

extra muros. Au début du XIe siècle, ce sanctuaire

fut rattaché à un prieuré dépendant

des Bénédictins de l'abbaye de Fécamp.

Guillaume le Conquérant vint y mourir en septembre

1087. Dégradée, détruite, reconstruite au gré

des malheurs de l'Histoire, cette antique église est restée

pauvre dans un quartier pauvre, celui des artisans tisserands. Du

bâti d'origine, il ne reste que la crypte, située sous

le chœur actuel.

|

|

Vue d'ensemble de la nef de l'église Saint-Gervais. |

Le clocher et la porte sud face au square

de la «Place de l'église Saint-Gervais». |

Le chevet s'élève au-dessus d'une très ancienne

crypte. |

L'église néo-romane vue du nord. |

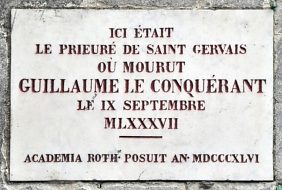

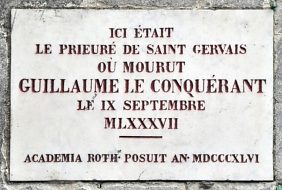

Plaque rappelant la mort de Guillaume le Conquérant en ce lieu. |

|

Guillaume

le Conquérant, âgé de 52 ans

et guerroyant contre des troupes royales françaises

dans le Vexin en 1087, fut contraint, par blessure ou maladie,

de regagner sa capitale, Rouen.

C'est au prieuré Saint-Gervais qu'il va agoniser pendant

plusieurs jours avant de s'éteindre le 9 septembre

de la même année (cf. plaque du souvenir accolée

au mur de l'église et donnée au-dessus). Lucide,

il a le temps de régler sa succession entre ses trois

fils... qui régleront leurs comptes sur les champs

de bataille peu de temps après. La dépouille

du Conquérant sera transportée à Caen

et inhumée en l'église Saint-Étienne

de l'abbaye-aux-Hommes.

|

|

Peinture murale sur le fronton du portail principal.

Saint Gervais et saint Protais en adoration devant le Sacré-Cœur,

XIXe siècle. |

Le portail occidental néo-roman. |

L'élévation gauche dans la nef.

Les chapiteaux sont jumelés à un large tailloir qui

reçoit la naissance des voûtes en plein cintre.

On remarquera l'originalité du triforium fermé avec

un jeu d'arcades qui s'entrecroisent. |

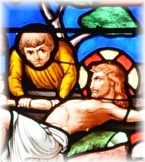

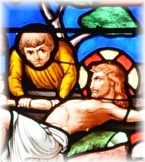

Vitrail du Chemin de croix, station V :

«Simon le Cyrénéen aide Jésus à

porter sa croix»

Fin du XIXe siècle. |

Vitrail du Chemin de croix, station VI :

«Véronique essuie la face de Jésus». |

Les fonts baptismaux, XIXe siècle.

La cuve est illustrée de beaux bas-reliefs représentant

les quatre évangélistes. |

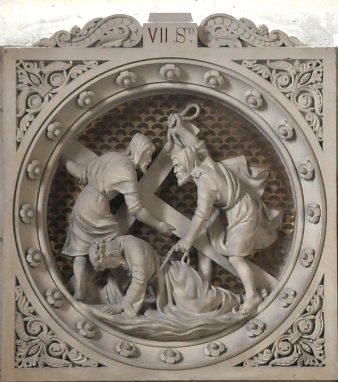

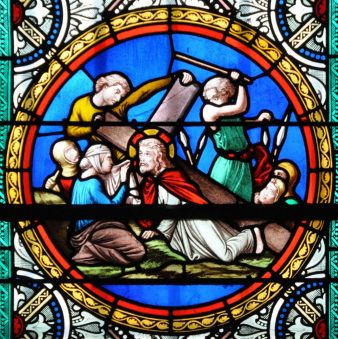

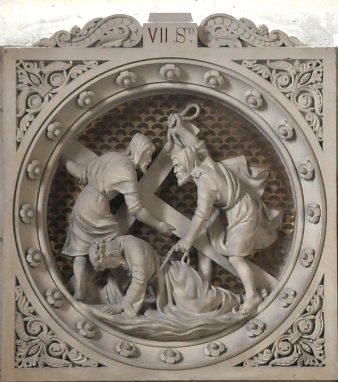

Chemin de croix, station VII :

Jésus tombe pour la deuxième fois. |

Bas-relief du bon Pasteur sur le dosseret d'un siège

de chœur. |

|

|

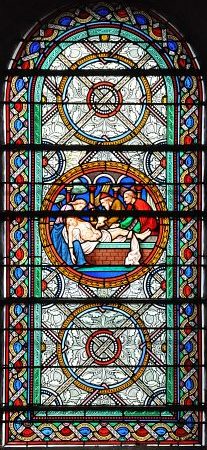

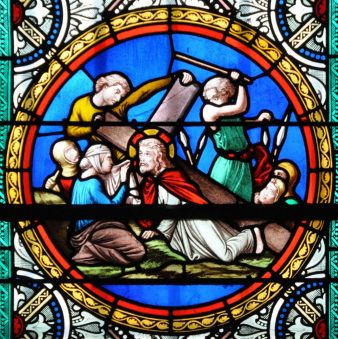

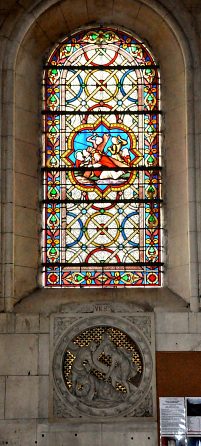

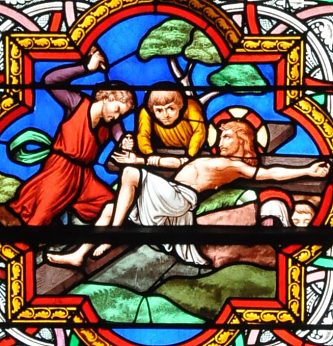

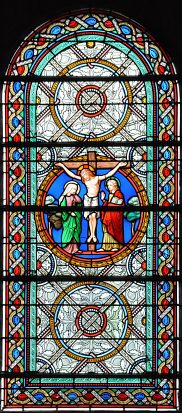

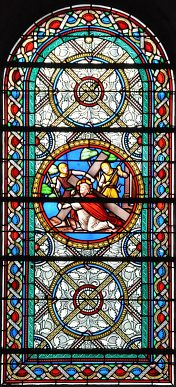

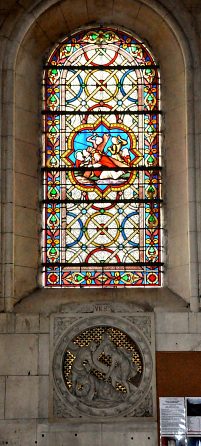

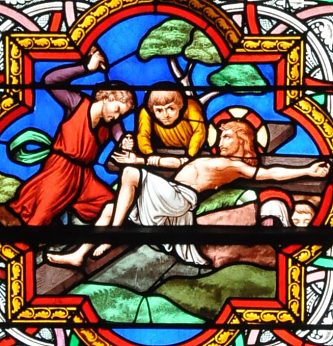

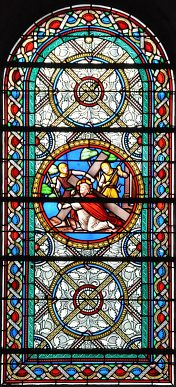

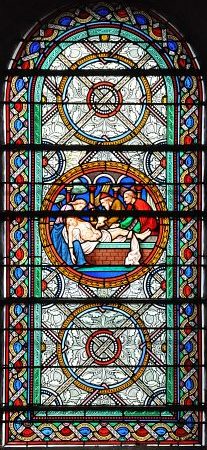

Le

chemin de croix de l'église

Saint-Gervais est double (ce qui n'est pas très

fréquent). Les bas-reliefs en pierre, qui

illustrent les stations de la Passion, sont doublés

de riches vitraux à motifs géométriques

(exemple ci-contre). Au centre de chaque vitrail

brille un médaillon qui reprend le thème

du numéro de la station (créations

de la seconde moitié du XIXe siècle).

L'expression des personnages inclus dans les médaillons

est parfois assez déroutante, comme le

visage

plutôt féroce du Christ au moment

où les bourreaux s'apprêtent à

le clouer sur la croix.

|

|

Chemin de croix, station IX :

«Jésus tombe pour la troisième fois». |

Les fonts baptismaux et le bas-relief du baptême

de Jésus (XIXe siècle). |

|

|

Chemin de croix, station 1 :

«Jésus est condamné».

«««---

Vitrail du Chemin de croix, station V :

«Simon le Cyrénéen aide Jésus

à porter sa croix»

XIXe siècle, pastiche du XIIIe. |

|

Le bas-côté gauche vers l'avant-nef. |

|

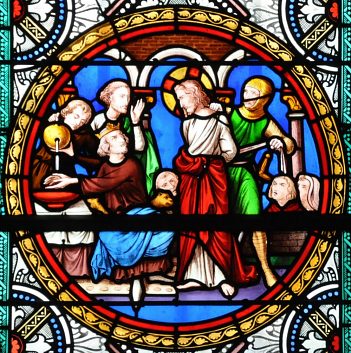

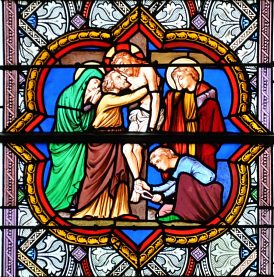

Vitrail du Chemin de croix, station XI :

«Jésus est attaché à la croix».

«««---

Apparition du Sacré-Cœur à sainte

Marie-Marguerite Alacoque

dans le bas-côté nord, XIXe siècle,

atelier inconnu

Ce vitrail reprend l'un des grands thèmes

de l'iconographie

chrétienne à la mode dans la seconde

moitié du XIXe siècle. |

|

|

|

|

L'ÉLEVATION DANS LA NEF ET LES VITRAUX

DU SECOND NIVEAU

|

|

Le bas-côté droit et la nef.

Au premier plan à droite, l'entrée de la crypte,

datée d'avant l'an mil.

(Elle est malheureusement très souvent fermée.) |

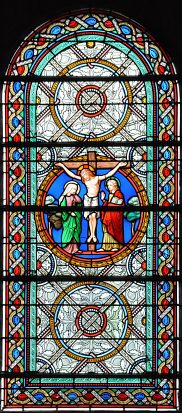

Vitrail du Chemin de croix, station XII :

«Jésus meurt sur la croix». |

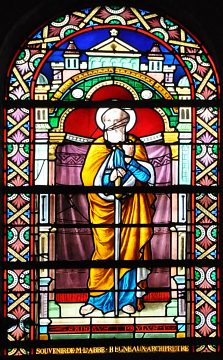

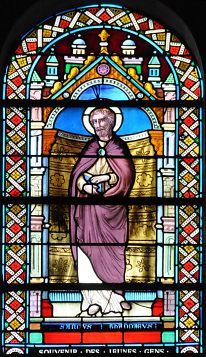

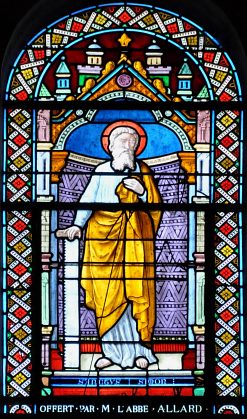

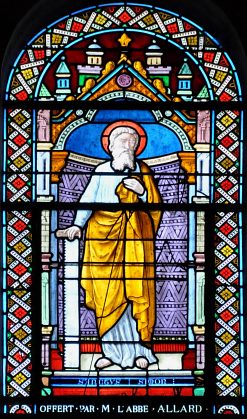

Saint Simon

Vitrail du second niveau dans la nef, XIXe siècle. |

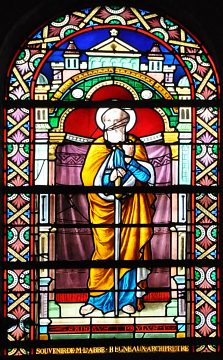

Saint Matthieu

Vitrail du second niveau dans la nef.

Apparition du Sacré-Cœur ---»»»

à Marie-Marguerite Alacoque, XIXe siècle. |

|

|

Saint Jacques le Majeur

Vitrail du second niveau dans la nef. |

Chapiteau dans la nef. |

|

|

|

LA CHAIRE À PRÊCHER DU XIXe

SIÈCLE

|

|

|

|

Vitrail du Chemin de croix, station III :

«Jésus tombe sous le poids de la croix». |

L'un des deux lions tenant un écusson

sur l'arrière de la chaire à prêcher. |

Chemin de croix, station IV :

«Jésus rencontre sa mère»

XIXe siècle. |

|

Saint Paul.

Vitrail du second niveau dans la nef, XIXe siècle. |

L'élévation sud et le bas-côté. |

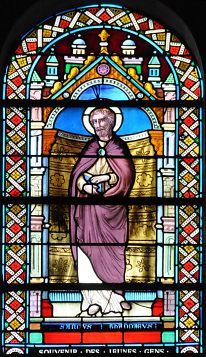

Saint Thaddée

Vitrail du 2e niveau dans la nef, XIXe siècle. |

|

|

Le bas-côté sud conduit à la chapelle de la Vierge

et à son très beau retable en pierre. |

Vitrail du Chemin de croix, station XIV :

«Jésus est mis dans le sépulcre». |

|

La Vierge à l'Enfant

Retable de la chapelle de la Vierge.

Pierre, XIXe siècle.

«««---

Le retable de la chapelle de la Vierge.

XIXe siècle. |

|

Haut-relief, La Bénédiction d'un prélat, XIXe

siècle.

Retable de la chapelle de la Vierge. |

Haut-relief du Couronnement de la Vierge, XIXe siècle.

Retable de la chapelle de la Vierge. |

Le bas-côté nord conduit à la chapelle Saint-Joseph

et à son retable du XIXe siècle.

Ses pierres aux couleurs un peu jaunies lui donne presque un

aspect «vieux roman». |

Haut-relief de saint Joseph et de la Sainte Famille

Retable de la chapelle Saint-Joseph dans le bas-côté

nord. |

Saint Joseph portant l'Enfant

Retable du bas-côté nord, XIXe siècle. |

|

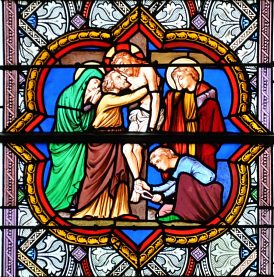

Vitrail du Chemin de croix, station XIII :

«Jésus est rendu à sa mère». |

Haut-relief de la Sainte Famille.

Retable de la chapelle Saint-Joseph dans le bas-côté

nord. |

|

|

LE CHŒUR DE L'ÉGLISE SAINT-GERVAIS

|

|

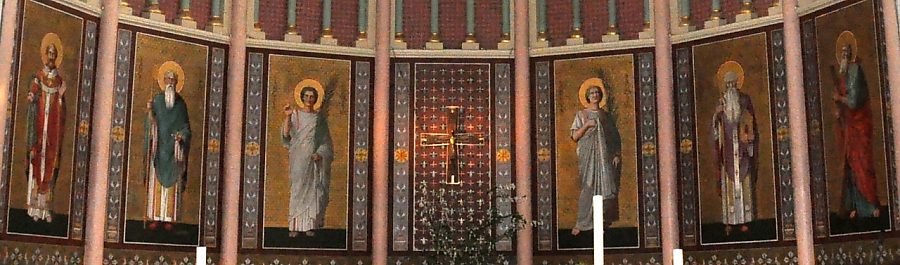

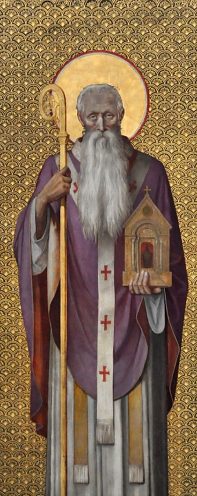

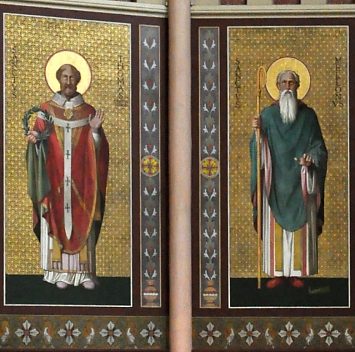

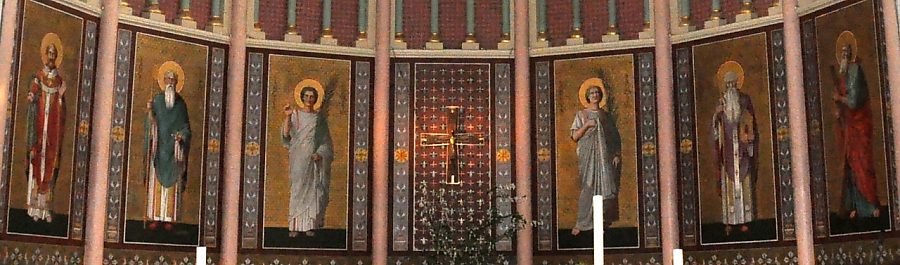

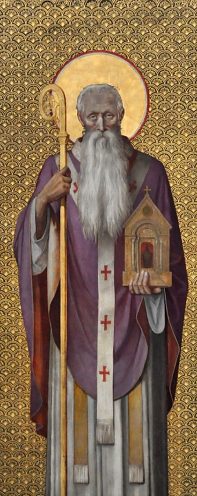

Le chœur de l'église Saint-Gervais est embelli de peintures

murales de Savinien Petit.

Les peintures représentent les saints patrons de l'église et les premiers

évangélisateurs du diocèse : Thomas Becket, Mellon, Gervais, Protais,

Vitrice et André. |

Vierge à l'Enfant en bois sculpté, (XIXe siècle?) |

Le Passage de la mer Rouge

Vitrail historié dans l'abside, XIXe siècle. |

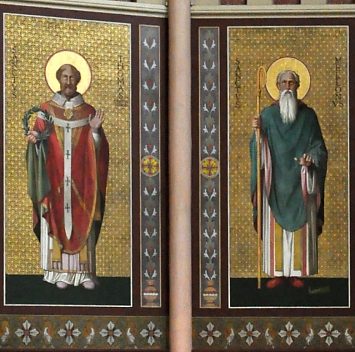

Saint Thomas Becket et saint Mellon

Peintures murales de Savinien Petit dans le chœur. |

Peintures murales de l'abside.

De gauche à droite : Saint Thomas, saint Mellon, saint Gervais,

saint Protais, saint Vitrice et saint André.

Œuvre de Savinien Petit, XIXe siècle. |

|

Savinien Petit (1815-1878) est

un artiste méconnu. L'église Saint-Georges

à Richebourg dans les Yvelines

possède deux rares toiles de cet artiste : Jésus

chez Marthe et Marie et Jésus et la Samaritaine.

|

|

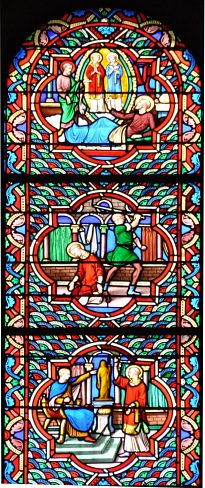

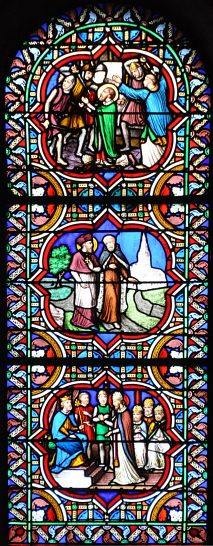

Vie des premiers évangélisateurs du diocèse.

Vitrail du XIXe siècle. |

Saint Victrice dans le chœur

Peinture murale de Savinien Petit.

XIXe siècle. |

Vie des premiers évangélisateurs du diocèse

Panneau du XIXe siècle |

Vie des premiers évangélisateurs du diocèse.

Vitrail du XIXe siècle. |

Vie des premiers évangélisateurs du diocèse.

Panneau du XIXe siècle. |

L'orgue de tribune est un Cavaillé-Coll de 1889. |

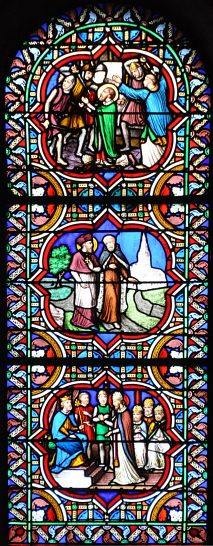

Vie de saint Gervais et saint Protais.

Vitrail du XIXe siècle. |

|

Vie de saint Gervais et de saint Protais.

La vie de ces deux frères jumeaux martyrs est illustrée

dans les vitraux de l'abside qui sont un pastiche du XIIIe

siècle. Elle y côtoie des épisodes de

la vie des premiers évangélisateurs du diocèse

pour lesquels les sources historiographiques sont assez rares.

Il est de ce fait difficile d'expliquer les scènes

des médaillons.

Dans la Légende dorée, Jacques de Voragine

ne s'étend guère sur les vies des deux frères

Gervais et Protais. D'ailleurs, les sources iconographiques

sur les deux autres frères jumeaux martyrs Crépin et

Crépinien ne sont pas plus abondantes. Seuls les Bollandistes

parlent d'eux. Voir le vitrail de leurs vies à l'église

Saint-Pierre

à Dreux.

Gervais et Protais vivent dans les Alpes, près

d'Embrun, sous le règne de l'empereur Néron.

Ils ont donné tous leurs biens aux pauvres et partagent

leur existence avec saint Nazaire qui s'occupe à construire

un oratoire.

Tous trois vont à Milan où réside Néron.

Arrive dans la ville le comte Astase qui doit partir en guerre

contre les Marcomans. Or Gervais et Protais n'ont pas sacrifié

aux dieux de l'Empire. Les Milanais, scandalisés, informent

Astase que les dieux ne le protégeront pas tant que

les deux hommes, en punition, n'auront pas été

immolés.

|

Sommés de sacrifier, les

frères jumeaux refusent. Gervais, qui dénigre

les idoles, est fouetté à mort par des lanières

plombées. Le comte Astase conseille alors la prudence

à Protais... qui trouve plus subtil de jouer les matamores

et de le provoquer (lancette ci-dessus, panneau du bas). En

punition, il est étendu sur un chevalet, mais les provocations

continuent : «(...) j'ai pitié de toi parce que

tu ignores ce que tu fais. Continue donc à me supplicier

afin que je puisse partager avec mon frère la faveur

de notre maître !» Astase lui fait alors

trancher la tête (panneau du milieu).

Les corps sont ensevelis par un autre chrétien dans

un endroit qui reste caché longtemps. C'est à

saint Ambroise, trois siècles plus tard, que l'on doit

l'honneur de l'avoir retrouvé grâce à

un songe. Saint Paul lui apparaît en compagnie des deux

jumeaux (panneau du haut de la lancette) et lui apprend que

les corps des deux martyrs sont sous sa propre demeure. Ils

seront déterrés peu après, intacts.

Source : La Légende

dorée de Jacques de

Voragine, éditions Diane de Selliers. Les citations

sont extraites du texte traduit par Teodor Wyzewa.

|

|

La nef et l'orgue de tribune vus depuis le chœur. |

Documentation : «Rouen aux cent clochers»

de François Lemoine et Jacques Tanguy

+ «La Légende dorée» de Jacques de Voragine,

éditions Diane de Selliers

+ «Histoire de Rouen» d'Henry Decaëns, éditions

Jean-Paul Gisserot |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|