|

|

Vers 1150, une première église Saint-Pierre

est donnée au chapitre de la collégiale Saint-Étienne (disparue

depuis).

Au début du XIIIe siècle, l'église est totalement rebâtie.

La guerre de Cent Ans va se traduire par d'importantes destructions

dues au siège du roi anglais Henry

V en 1421. Surtout dans la partie sud, proche des remparts.

La reconstruction, rendue possible grâce à la reprise

économique que connaît alors la France, sera longue. Elle va s'étaler

sur le dernier quart du XVe siècle et le début du XVIe. L'argent

disponible ne semble guère abondant car tout ce qui est encore

sur pied est conservé. Néanmoins, l'édifice est agrandi, embelli.

Certaines parties sont refaites : piliers du chœur

; réfection de la nef avec ouverture de grandes fenêtres en style

flamboyant ; construction des huit chapelles

latérales ; reconstruction du double

déambulatoire et de ses six chapelles rayonnantes.

Les fenêtres reçoivent des vitraux

historiés. Plusieurs grandes familles drouaises financent les travaux

et les embellissement au début du règne de Louis XII (qui monte

sur le trône en 1498).

Au XVIe siècle, on agrandit l'église vers l'ouest avec la construction

des deux dernières travées et des tours. La façade,

qui date de 1524, illustre déjà l'art de la Renaissance. Malheureusement,

la tour sud (dite «Sainte-Anne») ne sera jamais achevée. Les guerres

de Religion et les canons de l'armée d'Henri IV endommagent le bras

sud du transept. Il est reconstruit au début du XVIIe siècle.

On y installera l'orgue

sous le Second Empire.

La Révolution amène ses destructions (mobilier, statues, sculptures).

Saint-Pierre devient temple de la Raison ; le chœur,

fabrique de salpêtre. L'église est rendue au culte en 1802, puis

classée Monument historique en 1841.

L'édifice que l'on voit actuellement porte donc la marque des nombreuses

reconstructions qui l'ont modifié jusqu'au XVIIe siècle. L'essentiel

a été bâti au XVe siècle.

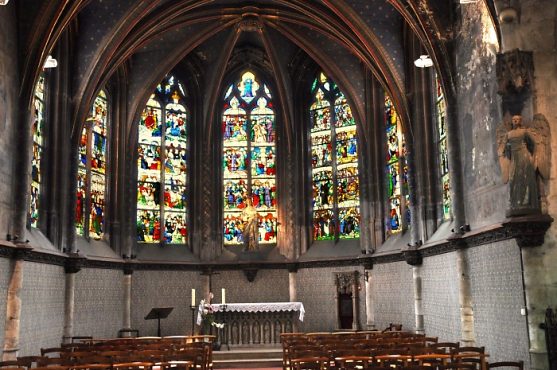

Hormis sa collection de vitraux

(XVe, XVIe et XIXe siècles), l'église Saint-Pierre de Dreux

possède un splendide double

déambulatoire qui dégage une atmosphère proprement féerique.

Les six chapelles rayonnantes, peu profondes, irradient ce lieu

de cheminement des couleurs chatoyantes de leurs verrières.

|

|

La nef et le chœur

de l'église Saint-Pierre de Dreux.

La voûte de la nef s'interrompt, avec le chœur,

sur un arc triomphal, légèrement desaxé. |

| ARCHITECTURE EXTÉRIEURE DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE |

|

L'église vue du côté sud.

À droite, le bras sud du transept, de style Renaissance, date du début

du XVIIe siècle.

|

Architecture

extérieure.

Le croisillon sud (À droite sur la photo) est du XVIIe siècle.

Au bas de la façade, la porte des Morts donnait sur

le cimetière. L'architecture de cette façade annonce déjà

le classicisme, ce que confirme la voûte typiquement

Renaissance du bras sud du transept. À l'ouest, la tour nord,

dite «Saint-Vincent», achevée en 1576, culmine à 36 mètres.

Conséquence des troubles des guerres de Religion, la tour

sud s'est arrêtée au premier étage.

L'église fait 79 mètres de long.

|

|

La façade occidentale date du début du XVIe siècle.

La tour sud (dite «Sainte Anne») n'a jamais été terminée. |

Plan de l'église Saint-Pierre. |

Les deux portails de la façade ouest (1524) sont de style gothique

flamboyant.

La partie haute de la façade trahit l'influence de la Renaissance. |

Sur le portail principal, les personnages des voussures ont été mutilés. |

Façade ouest : Tympan et archivolte de la porte principale.

Style flamboyant.

La scène du tympan est difficilement interprétable. À gauche, entrée

de Jésus dans Jérusalem (?) |

Façade ouest : Fenêtre et archivolte de la porte nord.

Style flamboyant. |

L'église Saint-Pierre vue depuis la Chapelle

Royale.

On la voit ici du côté nord.

|

Le portail nord, daté du XIIIe siècle, est la partie la plus ancienne

de l'église.

Le tympan (très mutilé) représente le Jugement dernier. |

| LA NEF DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE |

|

L'élévation nord de l'église Saint-Pierre se partage en trois niveaux. |

Blason très mutilé entouré de deux lions près d'une arcade. |

Bénitier représentant trois saintes Femmes au tombeau du Christ.

C'est un chapiteau roman du XIIe siècle, provenant

de la collégiale Saint-Étienne, qui a été évidé. |

Un ange accueille la première des saintes Femmes. |

|

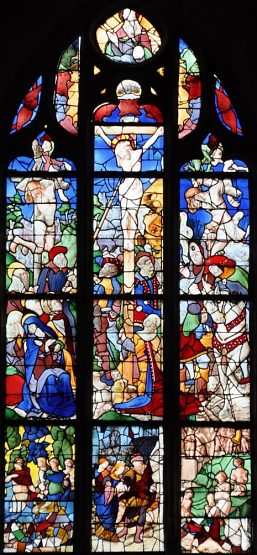

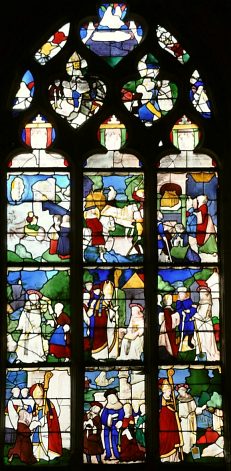

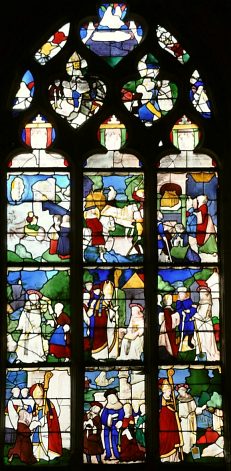

Les

vitraux de l'église Saint-Pierre.

L'église a conservé une grande partie de ses vitraux

d'origine. Les plus anciens (dernier tiers du XVe siècle)

se trouvent dans les grandes baies flamboyantes du chœur

et du transept.

Ils représentent de grandes figures de saints ainsi

qu'une Crucifixion.

Au XVIe siècle, l'église s'agrandit de deux suites de

chapelles latérales, tandis que le déambulatoire et

ses chapelles rayonnantes est refait. Toutes s'embellissent

de vitraux à petites saynètes : Vie de Jésus

et de la Vierge ; légende de saint Crépin et saint Crépinien

; légende de saint Fiacre ; Crucifixion ; Ascension,

etc.

Au XVIIe siècle sont ajoutées deux grandes verrières

(baies 108 et 110) dans le bras sud du transept : Le

Sacrifice d'Abraham et La

Descente de croix.

Enfin, au XIXe, le peintre verrier Eugène Moulin restaure

de nombreux vitraux anciens et réalise plusieurs verrières

nouvelles dans les chapelles.

Le Corpus Vitrearum nous apprend que, selon le

peintre verrier parisien Pierre Le Vieil, un violent

orage de grêle a fortement endommagé les vitraux

en 1756. Le peintre cite aussi des vitraux disparus

: miracle de saint Antoine de Padoue ; saint évêque

guérissant un possédé ; chaire de saint Pierre.

Les verrières des trois baies d'axe (baies 101,

100

et 102) sont du XVe siècle, mais ont été restaurées

à plusieurs reprises, notamment en 1753 par Jean

Le Vieil, précise le Corpus.

En 1844, la fabrique fait placer dans les quatre autres

baies du chœur

(baies 105-103 et 104-106) des grandes figures de saints

prises dans les hautes fenêtres de la nef.

Elles ont toutes un fond bleu. Par souci d'uniformité,

la fabrique décida alors de faire repeindre en bleu

le fond des verrières 100,

101

et 102, qui était incolore. De restauration en restauration,

le Corpus ajoute : «Excepté le dessin des personnages

et quelques pièces du XVe siècle (...) ces vitraux

ont perdu aujourd'hui toute authenticité.»

Une longue campagne de restauration fut menée de 1933

à 1938. Elle a permis la découverte de vitraux du XIIIe

et du XIVe siècle. Ces derniers sont maintenant exposés

au musée de Dreux. Sources :

1) Panneau dans la nef ; 2) Corpus Vitrearum, Les

vitraux du Centre et des Pays de la Loire, éditions

du CNRS, 1981.

|

|

|

|

Architecture

intérieure.

Dans la nef, aux arcades en arc brisé du premier niveau

succède un deuxième niveau qui est un simple mur nu.

Une corniche basse et peu saillante, sans modillons,

en marque la séparation.

Le troisième niveau est meublé de larges fenêtres

au remplage gothique, à quatre lancettes. Les vitraux

actuels de ces fenêtres ne reçoivent que de petits

remplois de l'époque Renaissance. Le reste est en verre

blanc, ce qui apporte une bonne luminosité à l'édifice.

Le mur du deuxième niveau était-il déjà nu lors de la

construction du XIIIe siècle ? On ne sait. Toujours

est-il que les restaurateurs ou «reconstructeurs»

de la fin du XVe siècle, en ouvrant les grandes fenêtres,

ont opté pour ce haut intervalle qui n'est interrompu

que par les colonnettes montantes.

On pourra voir ce même style d'élévation de la

nef, et datant de la même époque, à l'église

Saint-Bonnet

à Bourges ou encore à l'église Saint-Médard

à Paris, 5e.

Les historiens de l'art gothique ont l'habitude d'appuyer

ce choix stylistique en expliquant que ce mur nu peut

être analysé comme une séparation symbolique entre le

monde de la prière (celui des chapelles) et le monde

du haut, le monde céleste, celui de la lumière traversant

les hautes fenêtres. Certains parlent ainsi d'ascension

spirituelle depuis le premier niveau de la nef vers

le ciel, qui serait le troisième niveau.

|

|

Les deux vantaux de la porte ouest sont séparés par un trumeau

gothique portant une statue mutilée de la Vierge ou d'une sainte. |

Porte de l'escalier de la tour sud.

Son style porte la marque du début de la Renaissance. |

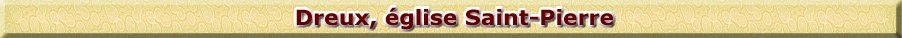

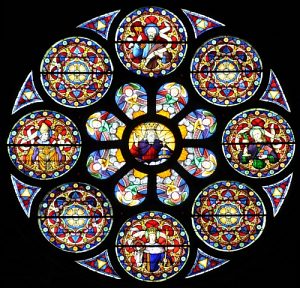

Rose de la façade occidentale

XIXe siècle.

Le Père céleste, entouré de chérubins, est accompagné de sain

Pierre,

de saint Jean, de saint Louis et, sur la gauche, d'un saint

évêque. |

|

L'élévation sud et les chapelles latérales construites au début du

XVIe siècle. |

|

Le roi

anglais Henry V Plantagenêt.

Lors de la guerre de Cent Ans, ce roi a eu un rôle très

néfaste sur les églises de France, plus précisément entre

1415 et 1422 (année de sa mort). Comme Saint-Pierre à Dreux,

l'église Saint-Jean

à Caen

a souffert de graves destructions. Même chose pour les édifices

de Pontoise, notamment Saint-Maclou.

Arrière-petit-fils d'Édouard III, fils d'Henry IV, il monte

sur le trône en 1413 et prétend assez vite recouvrer les possessions

anglaises en France. À cette époque, avec la politique sage

de Charles V et la guérilla systématique menée par Duguesclin,

la guerre de Cent Ans a tourné à l'avantage de la France.

Henry V envahit la Normandie en 1415, épopée très risquée

qui se termine par le désastre français d'Azincourt. Il revient

en 1417, prend Caen,

Falaise, puis Rouen.

Le traité de Troyes

suit en 1420. Il ouvre la voie du trône de France au roi anglais.

Profondément pieux, communiant tous les jours, Henry V a marqué

son règne d'atrocités multiples, commises en France par ses

troupes. Et bien souvent sur son ordre. Brillant stratège

dans ses campagnes, il n'acceptait pas qu'une ville lui résistât

et la faisait mettre à sac quand il la prenait d'assaut après

un long siège (ex. Caen).

«Havoc», c'est-à-dire pillage, viols et tueries étaient

la règle.

Henri V fait polémique en Angleterre parmi les historiens.

Certains, comme Winston Churchill, voit en lui un grand roi

qui a fait beaucoup pour son pays. D'autres, comme Desmond

Seward, demandent qu'on n'oublie pas, dans ses analyses, les

atrocités et ce qu'on appellerait aujourd'hui les «crimes

de guerre» commis par celui qui se définissait comme le «fléau

de Dieu».

Henry V mourut de la dysenterie à Vincennes en 1422. Un épisode

peu banal s'est produit quelques courtes minutes avant sa

mort. Alors qu'il était couché, il s'est redressé à

plusieurs reprises en brandissant un bras devant lui et en

disant : «Tu mens ! Tu mens ! Mon corps appartient à

mon Seigneur Jésus-Christ.» Comme l'ont rapporté plus tard

des témoins de la scène qui se tenaient à droite et à gauche

de la couche, le problème est que, devant lui, il n'y avait

personne ! Et ces derniers ont ajouté dans leurs récits

: «le roi s'exprimait comme s'il répondait à un démon.»

|

|

«La Madeleine au pied de Jésus»

Copie d'un tableau de Jean Jouvenet. |

| LES CHAPELLES LATÉRALES DE LA NEF |

|

La suite de chapelles latérales dans le bas-côté sud (fin XVe siècle).

|

| LA CHAPELLE LATÉRALE SAINT-CRÉPIN ET SAINT-CRÉPINIEN |

|

Chapelle latérale Saint-Crépin et Saint-Crépinien.

| Le martyre de saint Crépin

et saint Crépinien. ---»»» |

|

|

Détail du vitrail de saint Crépin et saint Crépinien.

|

Selon l'histoire, Crépin

et Crépinien sont assis,

les mains immobilisées dans des entraves.

On leur enfonce de longues alènes

sous les ongles, mais ils ne ressentent aucune douleur.

|

|

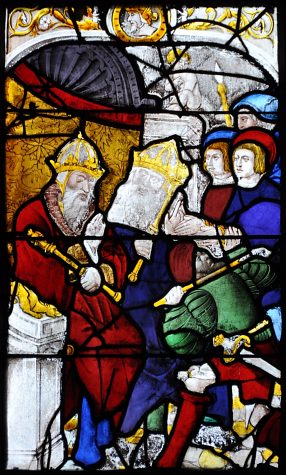

Le martyre de saint Crépin et saint Crépinien.

l'empereur Maximien et le préfet Rictiovarus.

Détail du vitrail du XVIe siècle.

|

|

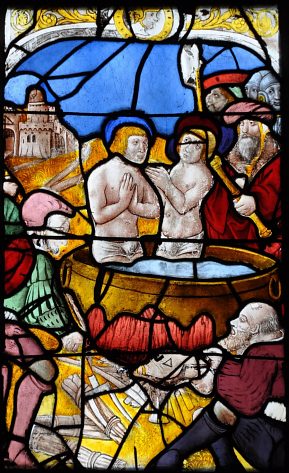

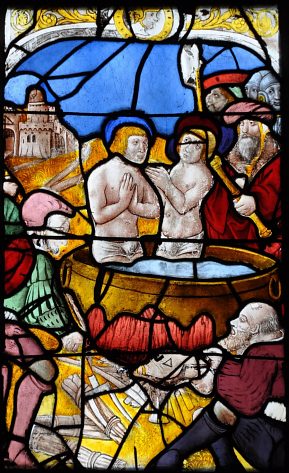

Le

Martyre de saint Crépin et saint Crépinien.

Ces deux personnages ne figurent pas dans La Légende

dorée de Jacques de Voragine. On trouve quelques

lignes sur leur vie dans l'ouvrage La Bible et les

saints publié chez Flammarion. La légende fait naître

les deux frères à Rome dans une famille noble. Convertis

au christianisme, ils fuient la persécution de Dioclétien

et, vers 280, gagnent Soissons. Là ils se font cordonniers

et chaussent les pauvres gratuitement en même temps

qu'ils les gagnent à la foi chrétienne. Arrêtés dans

leur atelier (voir la magnifique sculpture

Renaissance de l'arrestation des deux saints à l'église

Saint-Pantaléon

de Troyes),

ils sont livrés au préfet Rictiovarus.

La liste de leurs supplices, savamment composée à l'époque

médiévale, est longue. Un panneau dans la chapelle en

donne le détail, qui est aussi le sujet du vitrail.

Après leur comparution, ils sont suspendus à des potences

et roués de coups. Puis ils sont étendus sur une table

et on découpe dans leurs dos de longues lanières de

peau. Ensuite, étant assis, on enfonce de longues alènes

sous leurs ongles (panneau donné au-dessus). Est-il

besoin de préciser que, dans le récit mythique, les

deux saints ne ressentent jamais aucune douleur? Puis

ils sont précipités dans l'Aisne avec une meule autour

du cou, mais ils sortent, indemnes, sur la rive opposée.

Ensuite ils sont jetés dans une cuve d'huile bouillante,

mais ne ressentent toujours rien. Alors qu'ils sortent

du chaudron et que deux anges apparaissent pour les

protéger, le préfet Rictiovarus, à bout de nerfs, se

jette lui-même dans la cuve.

Notons que, dans le vitrail, le panneau central du registre

du bas représente une Résurrection, tandis que les deux

panneaux adjacents sont des assemblages de pièces hétéroclites

dont l'interprétation est presque impossible.

Voir le vitrail sur le martyre de saint Crépin et saint

Crépinien à l'église Saint-Étienne

d'Arcis-sur-Aube.

|

|

Le martyre de saint Crépin et saint Crépinien.

les deux saints sont jetés dans une cuve d'huile bouillante.

Détail du vitrail du XVIe siècle.

|

|

| LA CHAPELLE LATÉRALE SAINTE-CLOTILDE |

|

La chapelle Sainte-Clotilde.

Le vitrail de la chapelle

est du XIXe siècle.

Il est consacré à plusieurs saints :

Dans le tympan : sainte Clotilde,

Saint Antoine de Padoue et saint Christophe,

Saint Georges et sainte Valentine, martyre. |

|

Sainte Clotilde, patronne des musiciens, jouant de l'orgue.

Peintre inconnu. |

Le dragon terrassé par saint Georges (XIXe siècle).

Le dragon terrassé par saint Georges (XIXe siècle). |

|

Le vitrail du XIXe siècle de la chapelle Sainte-Clotilde. |

| LA CHAPELLE LATÉRALE SAINTE-PHILOMÈNE |

|

La chapelle Sainte-Philomène.

|

Vitrail de l'Ascension ---»»»

XVIe siècle.

|

|

|

L'Ascension, détail.

On notera l'absence d'auréole sur la tête des saints. |

La Madeleine au pied de Jésus, XVIIIe siècle. |

|

L'Ascension, détail. |

L'Ascension, détail : la Vierge et les Saintes Femmes.

«Sainte Philomène»

---»»»

par Émile Perrin, 1841. |

|

|

|

| LA CHAPELLE LATÉRALE SAINT-ÉTIENNE |

|

La chapelle Saint-Étienne et son vitrail de panneaux composites. |

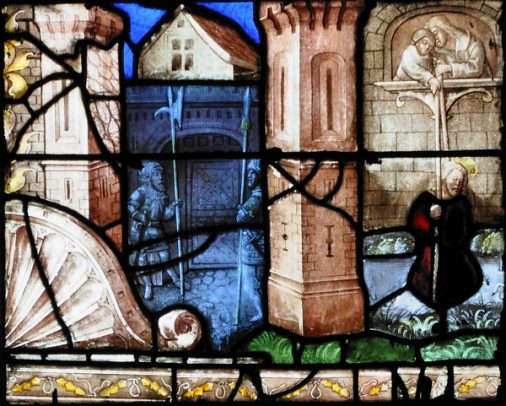

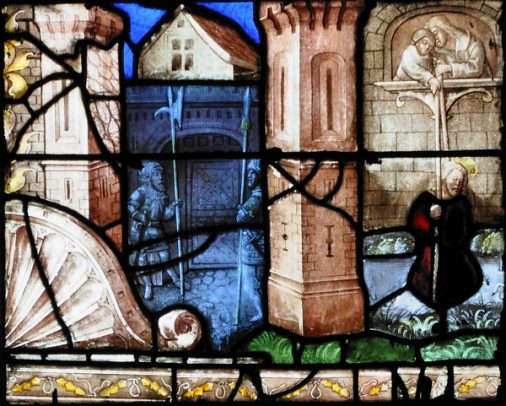

Un homme s'évade aidé par des complices tandis que les gardes, aux

portes de la ville, ne voient rien.

Détail du vitrail du XVIe siècle dans la chapelle Saint-Étienne. |

|

Chapelle

Saint-Étienne.

Elle possède une copie d'un tableau de Charles Le Brun, «Le

martyre de saint Étienne» (non donné ici) et un vitrail qui

est une composition de panneaux de provenances diverses, mais

qu'on peut, par leur style, dater du XVIe siècle.

|

|

Vitrail composite de la chapelle Saint-Étienne.

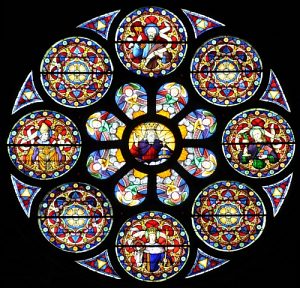

XVIe siècle.

Arrestation d'un évêque.

---»»»

Détail du vitrail composite de la chapelle Saint-Étienne,

XVIe siècle. |

|

Le Sacrement d'un abbé par un évêque.

Détail du vitrail composite de la chapelle Saint-Étienne.

|

La Flagellation.

Détail du vitrail composite de la chapelle Saint-Étienne.

XVIe siècle. |

|

|

Scène difficilement reconnaissable dans le vitrail composite de la

chapelle Saint-Étienne, XVIe siècle. |

| LA CHAPELLE LATÉRALE SAINT-FIACRE |

|

La chapelle latérale Saint-Fiacre

et son vitrail du XVIe siècle sur la vie de saint Fiacre.

Le vitrail du XVIe siècle

illustre ---»»»

la légende de saint Fiacre en neuf panneaux. |

|

|

Saint Fiacre s'embarque pour la France.

On notera la présence d'un cogge

en haut du panneau.

|

Légende

de saint Fiacre.

Fiacre est le fils d'un roi d'Ecosse. Attiré par la vie religieuse,

il refuse le mariage et s'embarque pour la France. À Meaux,

il rencontre l'évêque qui lui donne, comme ermitage, tout

ce qu'il pourra délimiter avec sa bêche en un jour. Au premier

coup, le sillon se forme tout seul...

Accusé d'être un sorcier, il se justifie auprès de l'évêque.

Plus tard, il sauvera deux enfants qui se noient dans la Marne.

Saint Fiacre est le patron des jardiniers.

|

|

| LA CHAPELLE LATÉRALE SAINT-MARTIN |

|

La chapelle Saint-Martin

et son vitrail du XVIe siècle : «Le Christ en croix». |

Baie 26, détail :Sainte Madeleine au pied de la

croix.

Premier quart du XVIe siècle.

|

Baie 26, détail : La Vierge et une sainte femme

au pied de la croix.

Premier quart du XVIe siècle. |

«Saint Pierre guérissant

les malades de son ombre» ---»»»

Copie du tableau de la Hire (1606-1656) au musée du Louvre. |

|

|

Baie 26 : Le Christ en croix, vitrail du XVIe

siècle. |

|

|

Baie 26, détail : le Christ.

Premier quart du XVIe siècle. |

Baie 26, détail : Gestas, le mauvais larron

Premier quart du XVIe siècle. |

Baie 26, détail : deux soldats à coté

de la croix.

Premier quart du XVIe siècle. |

| LE CHŒUR DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE |

|

Le chœur, de la fin du XVe siècle, offre une architecture assez sobre.

|

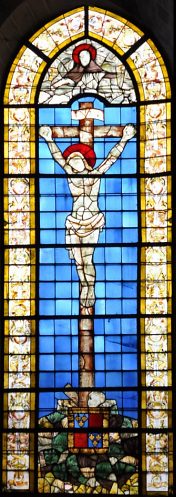

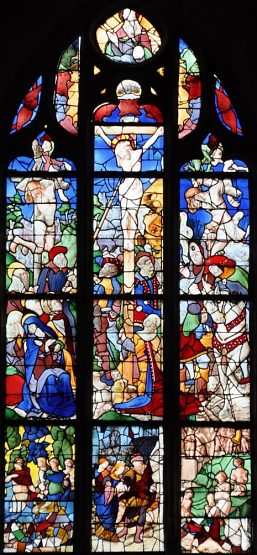

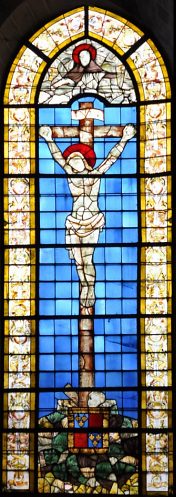

Baie 100 : La Crucifixion

XVe siècle, restauré. |

Le chœur et l'abside.

Comme dans la nef, un haut mur nu sépare les chapelles des hautes

fenêtres.

Cette architecture date de la fin du XVe siècle lorsque quelques

riches

familles drouaises financèrent la reconstruction de l'église. |

Baie 101 : La Vierge

XVe siècle, restauré. |

|

|

|

Baie 108 : La Descente de croix

Bras sud du transept.

La partie haute date du XVIIe siècle.

En bas, la Mise au Tombeau est de l'atelier Lorin, 1894. |

Baie 108, détail de la Descente de croix : saint

Jean.

XVIIe siècle. |

|

Le bras sud du transept a été reconstruit au début du

XVIIe siècle.

On remarquera la voûte de style Renaissance.

L'orgue a été installé en 1868. |

Le bras nord du transept est voûté en style gothique. |

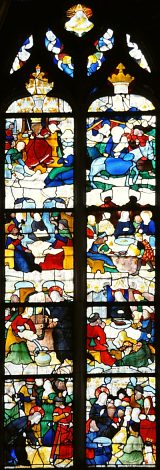

| Baie 110,

détail du Sacrifice d'Abraham. ---»»» |

|

|

Baie 110 : Le Sacrifice d'Abraham, 1607 et parties

du XIXe siècle.

Bras sud du transept. |

|

|

|

Vitrail du Sacrifice d'Abraham, détail : l'impressionnante famille

des donateurs remplit le soubassement. |

Colonnettes d'une pile nord du transept. |

|

Les piles

du transept.

Lors du Congrès archéologique de France tenu à Chartres

en 1900, Louis Régnier, dans un article du compte-rendu de

la session, attire l'attention sur la différence de style

qui oppose, dans le transept, les deux piles du nord aux deux

piles du sud.

Au nord, les deux piles sont «uniformément logées dans l'angle

de deux dosserets». Au sud, les colonnettes des piles ont

un profil arrondi ; elles sont «séparées, soit par des gorges

profondes, soit par des cavets ou chanfreins creux.»

Pour l'auteur, l'aspect des piles méridionales n'a

rien de chartrain. Il rappelle au contraire certaines églises

de Haute-Normandie, ainsi que la nef de Notre-Dame

de Rouen. Il en conclut que, au XIIIe siècle, ce n'est

vraisemblablement pas le même architecte qui a mené

la reconstruction de bout en bout.

Quant à Jean Métézeau qui a reconstruit le bras sud du transept

en 1588, il n'a visiblement pas touché aux deux piles méridionales

du transept.

|

|

Colonnettes d'une pile sud du transept. |

|

|

Le double déambulatoire a été reconstruit (en partie du moins) au

XVIe siècle.

Ici, la partie septentrionale. |

Plan du double déambulatoire de Saint-Pierre de Dreux. |

|

Le déambulatoire

I.

Lors du Congrès archéologique de France tenu à Chartres

en 1900, Louis Régnier, dans un bref article du compte-rendu,

porte son intérêt sur trois questions : le double déambulatoire

de Saint-Pierre existait-il déjà dans la première version

de l'église, celle du XIIIe siècle ? Y avait-il déjà

une ceinture de chapelles ? Quelles analogies peuvent

relier l'ancien déambulatoire de Saint-Pierre avec celui de

la cathédrale

de Chartres ?

À l'examen du double déambulatoire, «il est facile de s'apercevoir,

écrit-il, que cette disposition, si rarement adoptée, existait

déjà au XIIIe siècle». Ainsi, dans le déambulatoire extérieur,

on remarque la présence de deux colonnes engagées du XIIIe

siècle. De plus, devant la chapelle d'axe, la voûte présente

deux nervures en amande (voir photo plus

bas), ce qui est une forme différente de toutes les autres.

Ces nervures ont été manifestement réemployées par les bâtisseurs

des voûtes actuelles à la fin du XVe siècle ou au commencement

du XVIe.

En outre, à l'extérieur, on observe toujours les contreforts

massifs où s'appuyaient les culées des arcs-boutants du XIIIe.

Plans à l'appui, Louis Régnier établit une forte analogie

de ce chevet avec celui de la cathédrale

de Chartres. Il en conclut que si le maître d'œuvre de

Dreux n'est pas celui de Chartres, ce doit être l'un de ses

élèves ou un copiste contemporain.

Quant à la ceinture de chapelles, pour Louis Régnier, rien

ne permet d'affirmer qu'elle existait au XIIIe siècle, mais

le fait est très probable. À Chartres,

où il y a une ceinture de chapelles, le rond-point du chœur

comprend sept «travées» ; à Dreux, cinq seulement, «d'où

une modification forcée aux conditions d'alternance qui caractérisent

les chapelles de la cathédrale», écrit, de manière un peu

sibylline, notre auteur. Quoi qu'il en soit, cette différence

interdit d'affirmer l'existence de chapelles, au XIIIe siècle,

dans le déambulatoire de Saint-Pierre.

|

|

|

Le déambulatoire

II.

Malgré sa forêt de voutains, le tracé global de la voûte du

déambulatoire de Saint-Pierre ne montre pas de difficultés

majeures car aux cinq arcades du chœur correspondent cinq

chapelles tournantes.

On pourra voir un dessin beaucoup plus complexe au déambulatoire

de l'église Saint-Pierre

à Caen où l'on passe de quatre arcades du chœur à cinq chapelles

rayonnantes !

|

|

Le déambulatoire de Saint-Pierre vu depuis le sud.

De gauche à droite : la chapelle

Sainte-Ève, la chapelle

de la Vierge (et ses nombreuses chaises dans le déambulatoire

extérieur), puis la chapelle

du Sacré-Cœur.

Les vitraux historiés des XVIe et XIXe siècles créent une remarquable

atmosphère féerique. |

Le déambulatoire avec, à gauche, la chapelle axiale de la Vierge et,

à droite, la chapelle

du Sacré-Cœur. |

| LA CHAPELLE AXIALE DE LA VIERGE |

|

|

|

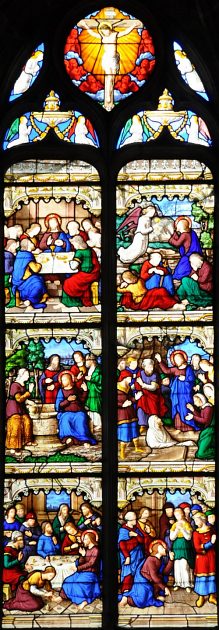

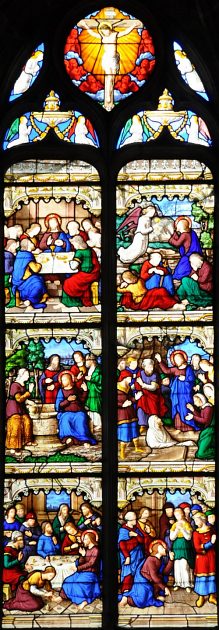

«Scènes de la Vie de Jésus»

Vitrail de Pierre Courtous,

milieu du XVIe siècle, panneaux 3 et 4.

À gauche, Jésus est retrouvé au Temple. À droite, les Noces

de Cana. |

«Vie de saint Fiacre»

Panneau d'un vitrail du XVIe siècle.

La Becnaude accuse saint Fiacre de sorcellerie. |

Un ange annonce à Anne qu'elle va avoir un enfant.

Vitrail «Les origines de la Vierge Marie»

XVIe siècle, détail.

|

|

| LA CHAPELLE RAYONNANTE DE L'ENFANT-JÉSUS |

|

La chapelle de l'Enfant-Jésus et la partie gauche de la chapelle

Notre-Dame-de-Pitié.

Les vitraux de la chapelle de l'Enfant-Jésus sont signés Eugène

Moulin (XIXe siècle) :

«Scènes de l'Enfance du Christ» et «Vie des saints». |

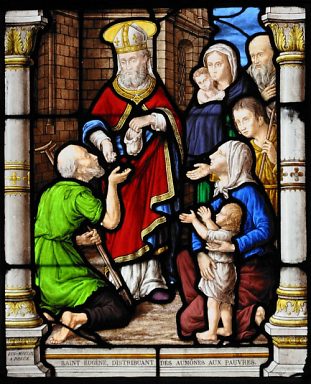

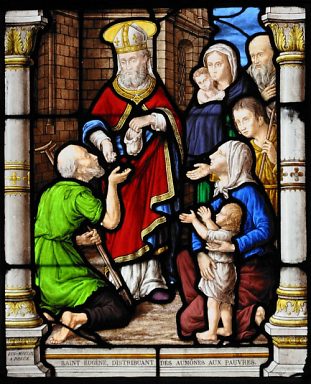

Saint Eugène distribuant des aumônes aux pauvres.

Détail d'un vitrail du XIXe siècle.

Atelier Eugène Moulin. |

| LA CHAPELLE RAYONNANTE DU SACRÉ-CŒUR |

|

Chapelle du Sacré-Cœur.

Au centre, le vitrail de l'Arbre de Jessé (1877) |

Baie 7, détail : les Rois de Juda dans l'Arbre de Jesé.

Atelier Eugène Moulin.

Année 1877.

|

Baie 9 : Arbre de Jessé (1877). |

Baie 7 : Vitrail de la Vie de Jésus

XIXe siècle.

|

|

Chapelle

du Sacré-Cœur.

Elle contient des vitraux du XIXe siècle. Celui de gauche

vient rappeler la consécration de la ville de Dreux

au Sacré-Cœur lors de la guerre de 1870. Celui de

droite illustre la Vie de Jésus. Enfin, celui

du centre est un Arbre

de Jessé.

Le panneau affiché dans la chapelle du Sacré-Cœur

indique que cet Arbre est l'œuvre d'Eugène Moulin,

datée de 1877, et qu'il s'inspire d'un vitrail du XVIe

siècle de l'église de Saint-Georges-Motel dans l'Eure.

C'est contraire à ce qu'écrit Étienne Madranges dans

son ouvrage L'Arbre de Jessé,

de la racine à l'esprit (Bibliothèque des

Introuvables, 2007) selon qui cet Arbre date du XVIe

siècle et ressemble beaucoup à celui de l'église de

Le-Mesnil-Simon (même carton d'origine). On préférera

la version du panneau proposé par l'église.

|

|

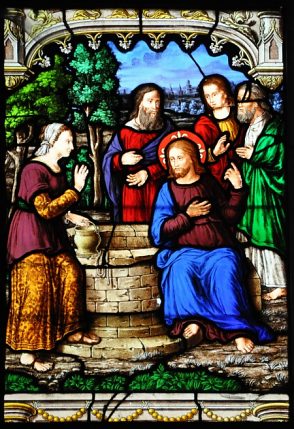

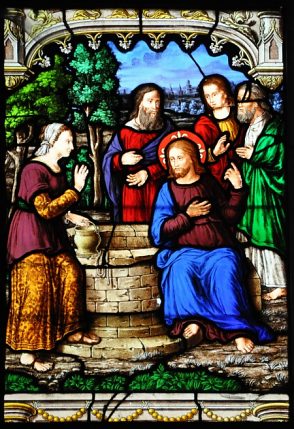

Jésus et la Samaritaine.

Détail du vitrail de la Vie de Jésus.

XIXe siècle. |

|

|

L'Arbre

de Jessé comporte un écusson

dans son 1er registre. C'est celui du comte Georges

d'Arjuzon (1834-1900) et de son épouse née

Valentine Cuvelier (1839-1929). Le couple habitait un

hôtel particulier, devenu hôtel de ville

de Dreux en 1951.

|

|

|

| LA CHAPELLE RAYONNANTE NOTRE-DAME-DE-PITIÉ |

|

La chapelle Notre-Dame-de-Pitié. |

|

|

La chapelle Notre-Dame-de-Pitié

comprend deux vitraux du XIXe siècle consacrés

aux «mystères joyeux, douloureux et glorieux du Rosaire»,

c'est-à-dire à la Vie de la Vierge. ----»»»

L'autel en marbre est l'ancien maître-autel de l'église.

|

|

|

Le déambulatoire avec les chapelles rayonnantes du Sacré-Coeur, de

la Vierge et de Sainte-Ève. |

| LA CHAPELLE RAYONNANTE SAINTE-ÈVE |

|

Chapelle Sainte-Ève.

L'autel est d'époque Louis XV. |

Deux panneaux dans un vitrail du XIXe siècle :

Des prisonniers sont délivrés à l'occasion de l'avènement de

saint Louis ;

Sainte Adèle reçoit le voile des mains du pape Alexandre II.

|

|

|

Chapelle

Sainte-Ève.

Elle comprend deux vitraux du XIXe siècle

consacrés à la vie de cinq saints : saint Urbain, sainte

Thérèse d'Avila, saint Benoît, sainte Adèle et saint

Louis.

L'autel vient de la chapelle du château de Crécy. Il

renferme les reliques de sainte Ève, patronne de la

ville de Dreux.

|

|

Vie de saint Louis et de sainte Adèle.

Vitrail du XIXe siècle.

|

|

| L'ORGUE DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE |

|

Le buffet d'orgue de Saint-Pierre date de 1614.

L'orgue a été restauré par Louis-Alexandre Cliquot en 1750,

en 1811 par De Montmigny, en 1868 par Aristide Cavaillé-Coll,

en 1994 par Adrien Maciet. |

Un ange souffleur sur une tourelle de l'orgue. |

|

L'orgue

de Saint-Pierre de Dreux.

Il possède un magnifique buffet sculpté en 1614 par

un menuisier drouais, Toussaint Fortier, sur

des dessins de Clément Métezeau.

L'orgue fut installé à son emplacement actuel (bras

sud du transept) en 1867. Il est présenté depuis comme

un «Cavaillé-Coll». En même temps, on construisit une

sacristie au-dessous.

On pourra se reporter à l'orgue de tribune de l'église

Saint-Laurent

de Nogent-sur-Seine, de la même époque, qui lui ressemble

un peu.

|

|

|

Détail des sculptures. |

Tête de chérubin dans les sculptures du buffet. |

|

Le chœur, la nef

et le croisillon sud de Saint-Pierre de Dreux. |

Documentation : Brochure «Église Saint-Pierre

de Dreux»

+ Corpus Vitrearum, Les vitraux du Centre et des Pays de la Loire,

éditions du CNRS, 1981

+ Congrès archéologique de France tenu à Chartres en

1900, article de M. L. Régnier

+ panneaux d'information dans l'église. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le dragon terrassé par saint Georges (XIXe siècle).

Le dragon terrassé par saint Georges (XIXe siècle).