|

|

|

|

L'église Sainte-Jeanne d'Arc de

Rouen

date de 1979. Ses courbures très modernes s'élèvent

au milieu de la place du Vieux-Marché, dont le réaménagement

s'est achevé la même année. Initialement sur

la place, il y avait une église dédiée au Saint-Sauveur.

Elle fut la paroisse de Pierre Corneille. On la ferma en 1791 ;

elle fut rasée en 1795. Au Moyen Âge et à l'époque

moderne, la place était le cœur du commerce des denrées

alimentaires de la ville. Sous le Second Empire, sa surface doubla

; on y fit construire deux grandes halles. Quant à Jeanne

d'Arc, elle inspira les romantiques et fut à la mode au XIXe

siècle. Souvenir longtemps oublié, on finit par se

rappeler que la place du Vieux-Marché avait été

le lieu de son supplice. Après les dégradations de

la seconde guerre mondiale, la municipalité décida

d'aménager ce vaste endroit à la mémoire de

la Pucelle : construction d'une église et d'un mémorial,

mise en évidence de l'emplacement du bûcher

ainsi que du pilori où l'on exposait les condamnés.

Des maisons à pans de bois furent même réédifiées.

Avant 1944 se trouvait, non loin de la place, une vieille église

dédiée à saint Vincent, attestée dès

le XIIe siècle. De style gothique flamboyant, c'était

l'une des plus riches et des plus belles de Rouen. Ses magnifiques

verrières dataient de la Renaissance. La ville les fit mettre

à l'abri dès 1939. Bonne anticipation : les bombes

alliées détruisirent l'église en 1944.

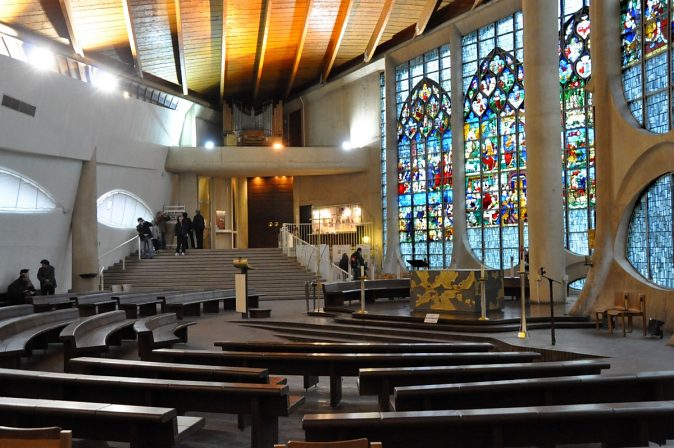

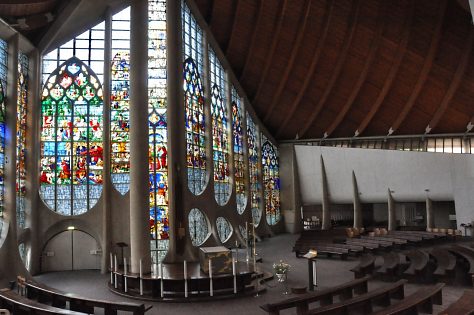

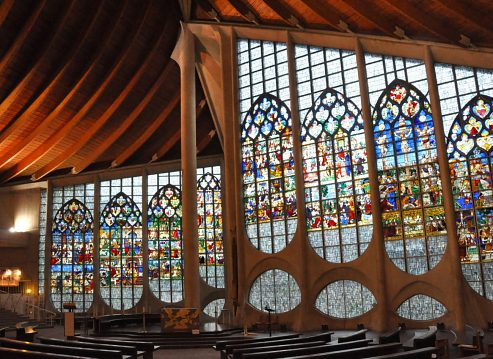

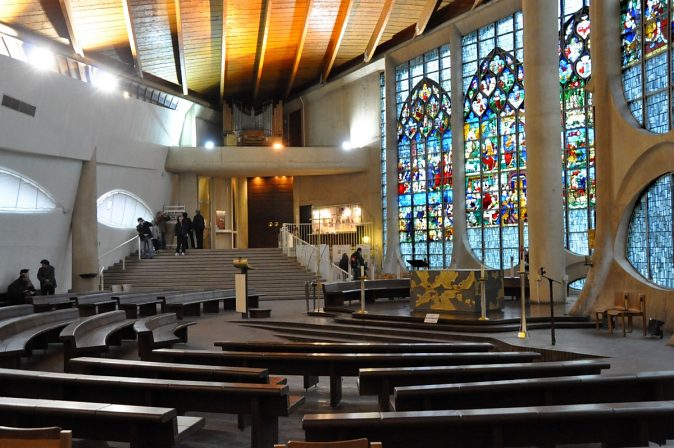

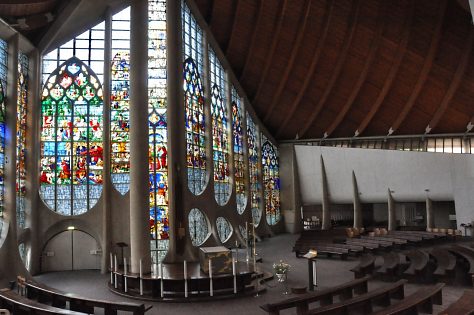

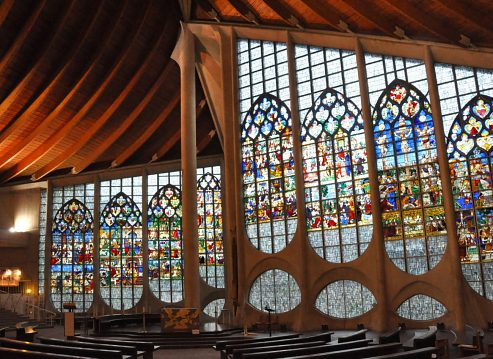

La nouvelle église est due à l'architecte Louis

Arretche (1905-1991). Son toit épouse la forme d'une

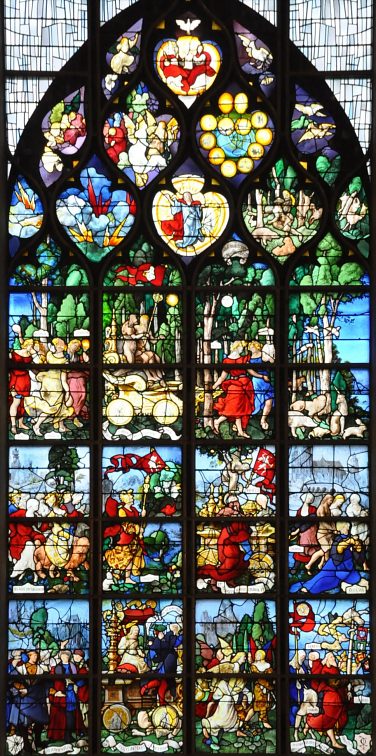

coque de navire renversée et la nef accueille treize magnifiques

verrières

Renaissance de l'ancienne église Saint-Vincent. Ces verrières

constituent une étape incontournable d'une visite de la ville

de Rouen. Cette page en donne un très large aperçu.

|

|

Vue d'ensemble de la nef de l'église Sainte-Jeanne d'Arc |

L'extérieur de l'église prend la forme d'une flamme

Sur la droite, la croix qui se dresse est le mémorial élevé

à Jeanne d'Arc |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le jardin et l'emplacement du bûcher (à l'endroit de

l'écriteau).

Sur la gauche, le pilori. |

Les fondations de l'église Saint-Sauveur, rasée en 1795,

sont toujours visibles |

Vue d'ensemble de l'église, côté ouest |

En 1977, on remonta, sur la place du Vieux-Marché, les façades

de maisons à pans de bois

situées dans les quartiers est de la ville et que la guerre

avait démolies. |

Statue de Jeanne d'Arc par Real del Sarte |

La nef et l'entrée occidentale surélevée. |

L'orgue de tribune

Toutes dévouées aux vitraux, les informations sur l'église

ne fournissent rien sur l'orgue. |

La partie arrière de la nef. |

La voûte est faite de lamelles de sapin.

En son centre se trouve une armature métallique très

originale.

La seule colonne interne à l'église est visible près

de l'autel (photo ci-contre) ---»»» |

La nef vue de l'entrée. |

Jeanne d'Arc par Michel Coste, 1999. |

La chapelle du Saint-Sacrement et ses boiseries Renaissance sur la

droite. |

Statue de la Vierge à l'Enfant

Art populaire |

Ces boiseries Renaissance proviennent de la chapelle Sainte-Anne de

l'ancienne église Saint-Vincent.

Chapelle du Saint-Sacrement |

Le chœur très dépouillé de l'église

Sainte-Jeanne d'Arc. |

Les fonts baptismaux

Huit vitraux de l'immense verrière ---»»» |

|

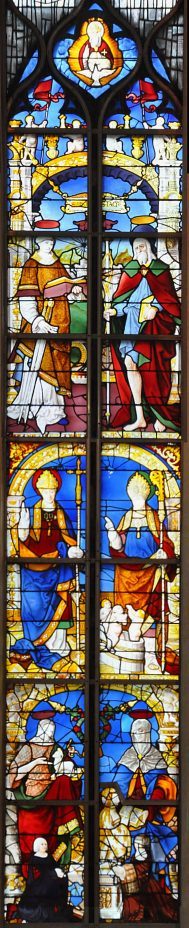

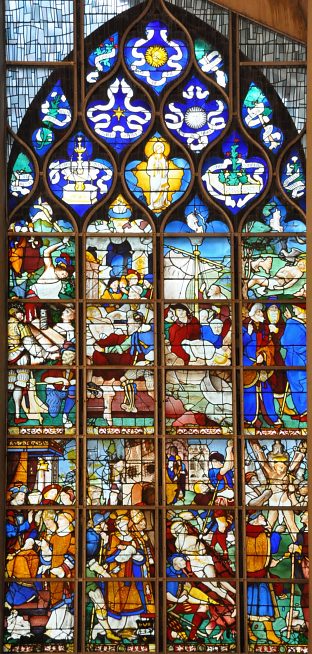

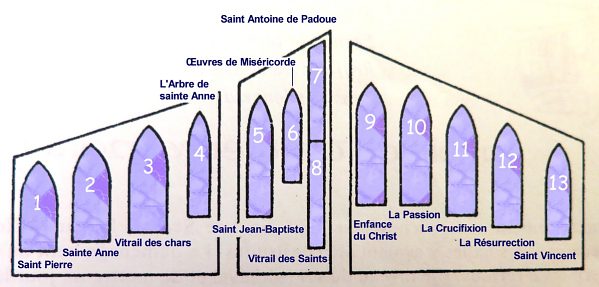

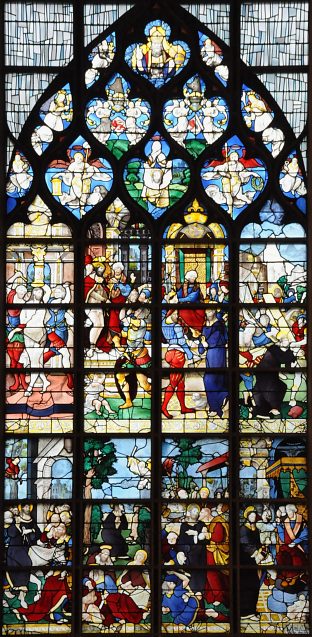

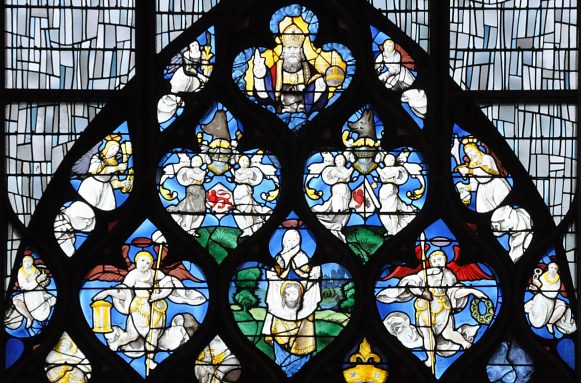

| LES TREIZE VERRIÈRES

RENAISSANCE DE L'ANCIENNE ÉGLISE SAINT-VINCENT |

|

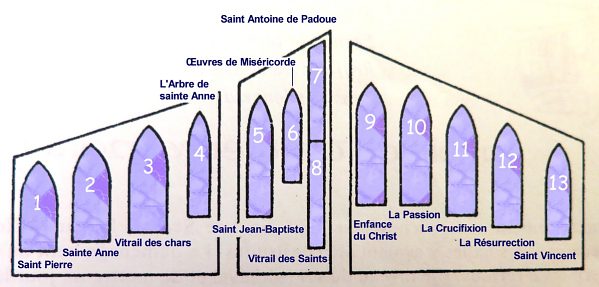

Disposition des vitraux dans l'église Sainte-Jeanne d'Arc.

Ils sont tous originaires de l'église Saint-Vincent.

Les cinq de droite (9 à 13) se trouvaient jusqu'en 1939 dans

le déambulatoire de cette église détruite en

1944.

|

|

Le schéma ci-contre donne

la disposition des verrières et leurs thèmes.

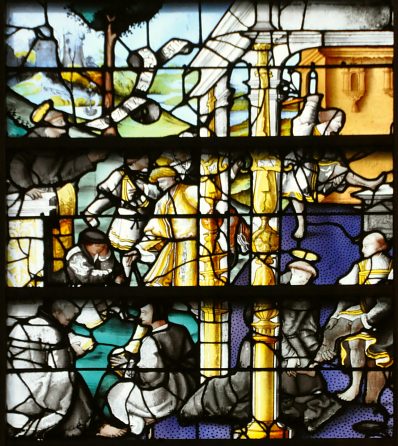

Ces treize verrières, créées dans la

décennie 1520-1530, se trouvaient dans le chœur

de l'ancienne église Saint-Vincent. Les verrières

9 à 13 éclairaient le déambulatoire,

avec la Crucifixion dans l'axe central. La Vie du Christ,

avec quatre vitraux (Enfance, Passion, Crucifixion et Résurrection),

illuminait donc le chœur. Y était ajouté

le martyre de saint Vincent, patron de l'église (n°

13).

Les autres verrières (1 à 8) étaient

réparties dans les chapelles. Les vitraux 2, 3 et 4,

relatifs à sainte Anne et à la Vierge - dont

le somptueux vitrail des Chars -, ornaient la chapelle Sainte-Anne.

Les verrières 3, 5 et 6 ont été réalisées

par le célèbre atelier des Le Prince,

à Beauvais.

Les dix autres sont attribuées à des ateliers

de Rouen, que les historiens d'art désignent sous le

nom générique d'«Atelier Rouennais».

On y sent très fortement l'influence du maître

Arnoult de Nimègue qui avait quitté Rouen

en 1513. On n'en sait guère plus sur cet «atelier»

: les signatures des artistes manquent sur les verres (à

part celle de Le Vieil sur la verrière de Sainte-Anne).

Source : Vitraux retrouvés

de Saint-Vincent de Rouen,

musée des Beaux-Arts de Rouen, 1995.

|

|

La partie gauche de la verrière (ci-dessus) abrite les trois

vitraux de l'atelier des Leprince à Beauvais. |

|

Les vitraux

de Saint-Vincent. En 1939, prévoyant le

pire, l'Administration prit la décision de déposer

tous les vitraux anciens de l'église Saint-Vincent.

Après classement en bonne et due forme, ils furent

envoyés au donjon de Niort, dans les Deux-Sèvres.

Les vitraux des XVIIIe et XIXe siècles restèrent

en place. Avec l'église, ils furent réduits

en miettes lors du bombardement allié du 31 mai 1944.

On parvint à extraire des décombres quelques

pièces de mobilier et des restes de sculpture. L'église

avait été classée aux Monuments historiques.

Elle fut déclassée, à l'exception du

portail sud du transept, et partiellement rasée. Les

vitraux, entreposés entre-temps à Paris, n'avaient

donc plus d'édifice de destination. Que faire? Construire

une nouvelle église? Bâtir un musée dédié?

Les exposer à demeure dans un musée déjà

existant? Il fallut trente-cinq ans pour régler l'affaire.

En 1951, la Ville envisagea d'exposer les plus beaux vitraux

au musée

le Secq des Tournelles. De Paris, ils revinrent donc à

Rouen. Quatre furent exposés : l'Arbre

de sainte Anne, les Chars,

les Saints

et le Jugement dernier.

En 1957, on partagea les verrières de Saint-Vincent

en deux. Le premier groupe, jugé indivisible, comprenait

les vitraux du chœur de l'ancienne église jusqu'au

transept. Les autres, qui ne constituaient pas un véritable

ensemble, formaient le second groupe. Huit verrières

de ce groupe furent remontés, à la cathédrale,

dans la chapelle de la Vierge et dans l'ancienne salle du

trésor de la tour Saint-Romain.

Peu après, la décision fut prise de construire

une nouvelle église place du Marché et l'on

ne parlait plus vraiment d'y remonter les vitraux de l'ancien

chœur. De quel style serait-elle? Néo-gothique?

Résolument moderne? Les avis se heurtaient. Et puis,

des vitraux anciens dans du moderne? Des services officiels

s'y opposaient. Cependant, en 1962, les Amis des Monuments

Rouennais bataillèrent pour que

|

l'insertion des vitraux dans la

nouvelle église fût inscrite au cahier des charges.

L'idée de créer un musée du vitrail fut

rejetée. L'historien d'art Jean Lafond fit alors une

nouvelle répartition des vitraux : ceux qui appartenaient

à l'église primitive avant la reconstruction

du chœur ; ceux qui provenaient d'autres églises

et avaient été remontés à Saint-Vincent

pendant la Révolution ; enfin, la série installée

dans le chœur. Cette série, indivisible, sera,

au bout du compte, remontée en 1978 dans la nouvelle

église après de nouvelles péripéties.

En 1972, le projet finalement choisi ne prévoyait pas

de place pour l'insertion des treize verrières. Le

projet était celui de l'architecte Louis Arretche,

Architecte en Chef des Bâtiments Civils et des Palais

Nationaux et urbaniste de la ville de Rouen. Les défenseurs

des vitraux, scandalisés, firent pression. La vice-présidente

des Amis des Monuments Rouennais, madame Néel-Soudais,

à la tête d'un petit groupe, les Amis de Rouen

et de Jeanne d'Arc, amena l'architecte, par sa force de persuasion,

à modifier ses plans. Celui-ci accepta d'enfoncer de

deux mètres l'église dans le sol afin de donner

à la façade nord une hauteur suffisante pour

les verrières. Les treize verrières furent restaurées

de 1975 à 1978 par l'atelier Gaudin, et remontées

à Sainte-Jeanne d'Arc au second semestre 1978.

En dehors de ces treize verrières et de celles qui

ont été remontées à la cathédrale

Notre-Dame, le vitrail du Jugement dernier a été

visible pendant quelques années dans une fenêtre

du musée Le

Secq des Tournelles (qui est une ancienne église).

Il a depuis rejoint les autres verrières, dont un Arbre

de Jessé, dans les réserves du musée

des Beaux-Arts de Rouen.

Source : Vitraux retrouvés

de Saint-Vincent de Rouen,

musée des Beaux-Arts de Rouen, 1995.

|

|

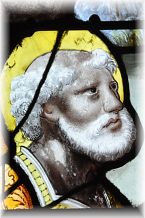

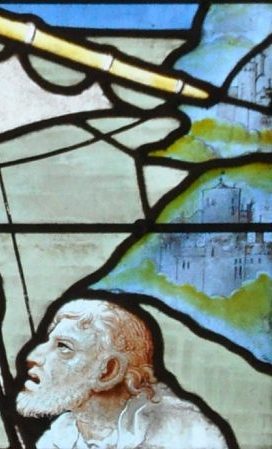

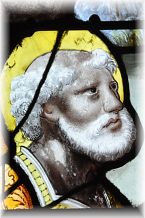

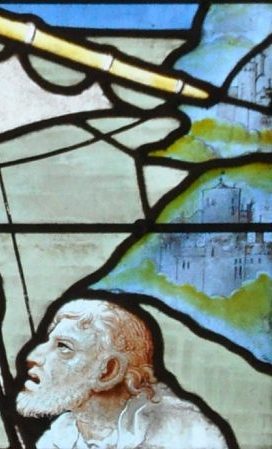

| 1 - VITRAIL DE

SAINT PIERRE («Atelier Rouennais», vers 1530) |

|

Vitrail de Saint-Pierre

«Atelier Rouennais», vers 1530

Le tympan est du XIXe siècle. |

À DROITE ---»»»

Vitrail de Saint-Pierre

Détail du troisième panneau du bas

Un démon est repoussé par un enfant. |

|

|

|

Le

vitrail de la vie de saint Pierre est une

œuvre de l'«Atelier Rouennais». À

son style, on le classe parmi les dernières créations

de cet «atelier», c'est-à-dire vers

1530. Faisons tout de suite un sort au tympan : c'est

un ensemble de saynètes de la vie de saint Pierre

réalisées en 1869 par le peintre verrier

Duhamel-Marette. Deux extraits en sont donnés

ci-dessous. Le style choisi rappelle évidemment

celui des deux registres Renaissance. D'après

les sources, l'ancien tympan, réalisé

en 1721 par Le Vieil, était une vitrerie fleurdelysée...

qui avait disparu depuis longtemps quand Duhamel-Marette

confectionna son beau pastiche Renaissance.

Le registre du bas du vitrail illustre (de gauche à

droite) : la Vocation de saint Pierre et de saint

André ; la pêche miraculeuse

; la Rivalité entre Pierre et Simon le magicien

qui tombe du haut du Capitole ; la Polémique

entre saint Pierre et Simon le Magicien. Cette dernière

scène est enrichie d'un bel arrière-plan

architectural montrant les églises Saint-Ouen

et Saint-Maclou.

Le registre supérieur illustre : la Prédication

de l'apôtre et ses miracles ; la Remise

des clés du Paradis par le Christ ; enfin,

une Apparition du Christ à saint Pierre.

Une observation attentive montre que les visages des

personnages principaux sont très travaillés,

la plupart du temps à la grisaille (voir le Christ,

Pierre et Jacques en gros plan ci-dessous), tandis que

les personnages secondaires (démons et spectateurs)

sont esquissés sans recherche artistique particulière.

Quant aux curieux angelots du registre du bas, ils sont

affichés dans des postures maniérées.

Enfin, le jaune d'argent, utilisé depuis le début

du XIVe siècle, est largement utilisé

dans les costumes. Il sert donc à délimiter

les formes (surtout dans le registre inférieur).

Source : Vitraux retrouvés

de Saint-Vincent de Rouen, musée des Beaux-Arts

de Rouen, 1995.

|

|

L'appel de Pierre, vitrail de 1869 (atelier Duhamel-Marette).

|

Le crucifiement de Pierre, vitrail de 1869 (Duhamel-Marette).

|

|

|

Vitrail de la vie de saint Pierre : le registre inférieur

Cette rangée est remarquable par son emploi abondant du jaune

d'argent dans les vêtements. |

Le visage à la grisaille du Christ

appelant les deux pêcheurs Pierre et Jacques.

(Registre inférieur du vitrail de saint Pierre). |

«««---

À GAUCHE

Appel et vocation de Pierre et Paul, Pêche miraculeuse

;

Victoire sur Simon le magicien ; Polémique

entre saint Pierre et Simon le magicien. |

|

Le visage de l'apôtre Pierre

(«Atelier Rouennais», vers 1530), registre inférieur. |

Vitrail de la vie de saint Pierre : le registre supérieur.

Miracle et Prédication de saint Pierre ; Remise des clés

par le Christ ; Apparition du Christ.

«Atelier Rouennais», vers 1530.

|

Le visage de l'apôtre Jacques

(«Atelier Rouennais», vers 1530), registre inférieur. |

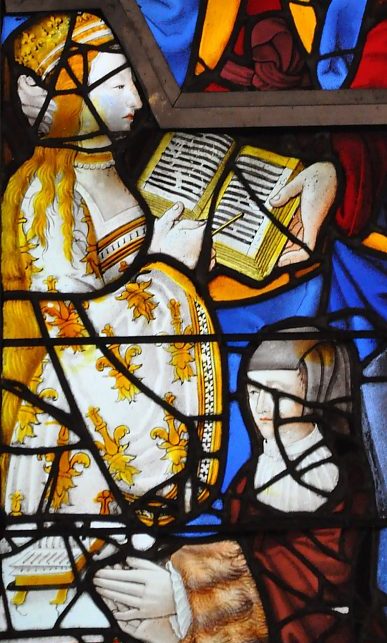

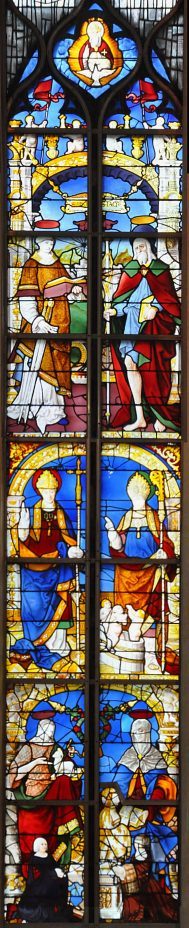

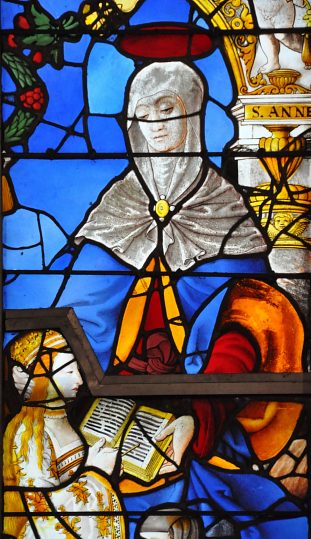

| 2 - VITRAIL DE

LA VIE DE SAINTE ANNE («Atelier Rouennais», 1520-1530) |

|

Vitrail de la vie de Sainte Anne

(«Atelier Rouennais», 1520-1530) |

|

|

|

La

verrière de la vie de sainte Anne

se compose de deux grands tableaux sur chacun des deux

registres. En haut : l'Apparition de l'ange à

Joachim ; la Rencontre à la Porte dorée.

En bas : la Naissance de la Vierge ; la Présentation

de la Vierge au Temple. Le tympan, qui illustre

le miracle du «pendu dépendu» n'affiche

pas le même niveau de qualité artistique.

Cette verrière est datée de la décennie

1520-1530. En deux endroits bien anodins (sur un manteau

et une coiffe), on peut y lire un nom, celui de «Viel».

Il s'agit vraisemblablement de Jean Le Vieil, un

peintre verrier qui avait travaillé pour la fabrique

de Saint-Maclou en 1519 et 1520. Des dix verrières

attribuées à «l'Atelier Rouennais»,

c'est la seule qui possède une signature.

Source : Vitraux retrouvés

de Saint-Vincent de Rouen,

musée des Beaux-Arts de Rouen, 1995.

|

|

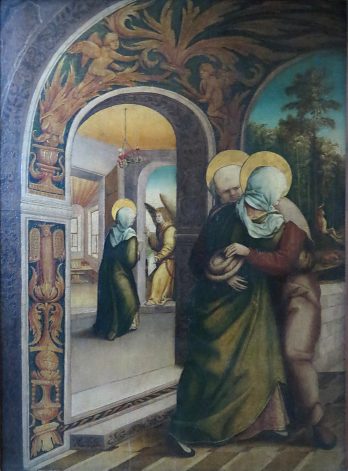

Un ange apparaît à Joachim ; la Rencontre à

la Porte dorée

Vitrail de la vie de Sainte Anne, registre supérieur

«Atelier Rouennais», 1520-1530 |

|

La

Rencontre à la Porte dorée

n'est pas, comme on pourrait le croire, la première

rencontre entre Anne et Joachim qui, ensuite, se marient,

puis Anne qui enfante la Vierge. L'affaire est plus

sérieuse. Dans la Légende dorée

de Jacques de Voragine, on apprend qu'Anne et Joachim

sont mariés depuis vingt ans et n'ont pas d'enfant.

«Tous deux vivaient sans reproche, accomplissant

tous les commandements du Seigneur» (traduction

de Teodor Wyzewa, éditions Diane de Selliers).

De leurs biens, ils faisaient trois parts égales

: pour eux et leur famille ; pour le Temple ; pour les

pauvres et les pèlerins. Conscients d'être

inféconds, ils firent un jour le vœu que,

s'ils avaient un enfant, ils le consacreraient au service

divin.

Peu après, Joachim se rendit à Jérusalem,

comme à chacune des trois grandes fêtes

de l'année. Au Temple, il présenta son

offrande au grand prêtre, mais celui-ci la refusa,

indigné de la stérilité de son

couple. Dépité, Joachim n'osa pas retourner

chez lui et décida de vivre avec des bergers

dans la campagne. Un jour, un ange lui apparut pour

l'informer que sa femme enfanterait bientôt une

fille. Il l'appellera Marie et la consacrera à

Dieu. Plus tard, celle-ci donnera naissance au fils

de Dieu. L'ange ajouta que Joachim devait se rendre

à Jérusalem, à la porte d'Or. Là,

il rencontrera sa femme, inquiète de sa longue

absence. Entre-temps, l'ange s'en alla informer Anne

de la même chose. Le mari et la femme se rencontrèrent

donc à la Porte dorée, dans l'état

d'exaltation que l'on devine.

Après sa naissance, Marie fut allaitée

pendant trois ans, puis conduite au Temple avec des

offrandes. Elle resta recluse dans ce lieu sacré

jusqu'à l'âge de quatorze ans, visitée

par les êtres célestes et admise à

la vision divine. Elle consacra sa vie à la prière

et au tissage de la laine, tandis qu'un ange se chargeait

de lui apporter sa nourriture.

La Rencontre à la Porte dorée, compte

tenu du contexte de symboles et d'émotions où

il faut l'insérer, a souvent inspiré les

artistes, notamment les peintres verriers mandatés

par les fabriques. Ces peintres ont laissé errer

leur imagination, que ce soit dans l'attitude des deux

époux ou dans l'environnement architectural.

La Porte d'Or est en effet une ouverture dans la forteresse

qui entoure la vieille ville de Jérusalem. Elle

peut être présentée comme un arc

triomphal ou comme un simple passage dans un mur. Dans

le vitrail qui nous occupe ici, l'auteur du carton a

choisi la version «Arc triomphal», faisant

l'impasse sur le mur de la forteresse. L'architecture,

ornée d'angelots et de médaillons, emprunte

beaucoup à l'art de la Renaissance. Quant à

Anne et Joachim et à la posture qu'on leur prête

lors de leurs émouvantes retrouvailles, on voit,

dans la plupart des œuvres, les deux époux

rester l'un en face de l'autre, souvent à bonne

distance (ce qui est le cas ici). Quelquefois, ils se

tiennent la main, le bras, ou ils s'embrassent chastement.

Il est rare qu'ils s'étreignent comme deux amoureux.

(Voir le groupe sculpté d'Anne et Joachim, œuvre

de la statuaire troyenne du XVIe siècle, à

l'église Saint-Pantaléon

à Troyes.)

Les collections des peintures des Écoles du Nord,

au musée du Louvre, exposent un tableau

de cette fameuse rencontre, peint par Wilhem Ziegler

au XVIe siècle où l'on voit Anne et Joachim

engloutis dans une étreinte ! Quant à

la porte d'Or, elle semble carrément insérée

dans une masure. Seul le paysage verdoyant du fond peut

faire penser qu'il s'agit bien d'une porte et qu'on

est en plein air. Le même tableau montre aussi,

sur la gauche, la scène de l'ange qui informe

Anne de la future naissance de Marie. Cette scène

se situe dans l'ouverture d'une demeure. On a l'impression

que l'ange a tout simplement frappé à

la porte et, comme le facteur, qu'il tient un courrier

à la main !

|

|

«««---

À GAUCHE

«La Rencontre à la Porte dorée»

Wilhelm Ziegler (1480 - vers 1543)

PARIS, MUSÉE DU LOUVRE |

|

|

|

Naissance de la Vierge, Présentation de la Vierge au Temple

Vitrail de la vie de sainte Anne (1520-1530), Registre inférieur.

|

Marie devant le grand-prêtre (tête restaurée en

1869)

Vitrail de la vie de sainte Anne (1520-1530)

Détail du registre inférieur

«Atelier Rouennais», 1520-1530

Là encore, le jaune d'argent est utilisé pour

le manteau et les cheveux. |

| 3 - VITRAIL DES

CHARS (Jean et Engrand LE PRINCE, Beauvais, 1522-1524) |

|

Le vitrail des Chars ou Le Triomphe de la Vierge

(Jean et Engrand Le Prince, Beauvais, 1522-1524) |

Ève naît d'une côte d'Adam (Jean et Engrand

le Prince)

Vitrail des Chars (soufflet dans le tympan) |

|

|

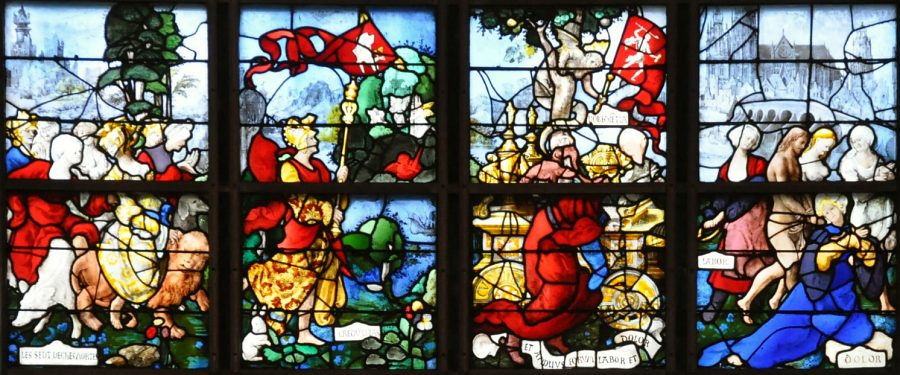

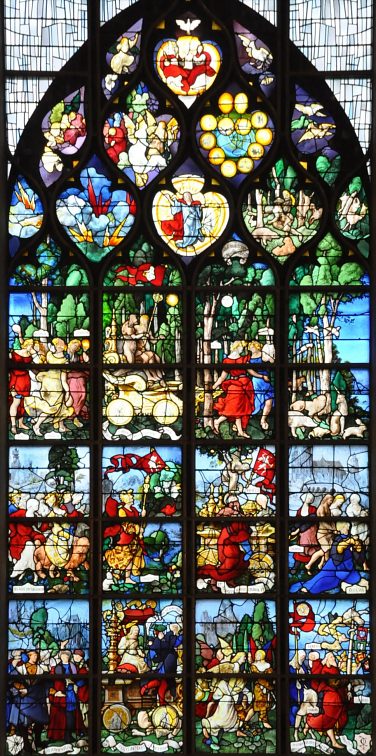

Le

vitrail des Chars, œuvre de Jean

et Engrand Le Prince à Beauvais, est l'un

des plus beaux vitraux exposés dans l'église

Sainte-Jeanne d'Arc. Très riche en couleurs,

il affiche des arrière-plans d'architecture ou

de massifs forestiers. Le jaune d'argent y est utilisé

pour donner un «cachet de feu» à

certaines parties du dessin, comme le char d'Adam et

Ève, dans le registre situé sous le tympan.

Comme souvent, avec les Le Prince, il est signé.

Au niveau artistique, le vitrail des Chars illustre

le goût du Triomphe chez les gens de la Renaissance.

Le Triomphe, c'est un char tiré par des vertus

ou des vices, accompagné par des animaux et suivi

par des personnages incarnant le Bien ou le Mal, la

Justice ou l'Envie, la Charité ou l'Avarice,

etc. Sur le plan théologique, le vitrail des

Chars rappelle les grandes phases de l'histoire du monde

et le combat de l'Église catholique contre le

protestantisme.

Le décryptage commence par le tympan : Marie,

enfant, au côté du Créateur, préexiste

à la création du monde. Dans un soufflet,

Ève, qui sort d'une côte d'Adam, fait la

liaison avec le registre du dessous où s'avance

le premier Triomphe, celui d'Adam et Ève au paradis

terrestre. Deux vertus, parées de robes bleue

et rouge tirent le char ; d'autres le suivent. Adam

et Ève tiennent bien haut l'étendard de

la Justice.

Le registre du milieu évoque la chute de l'homme

: c'est le Triomphe de Satan. Le char porte l'arbre

de la Connaissance autour duquel s'entoure le serpent.

Il est précédé par Adam et Ève

courbant l'échine. Ce panneau, très célèbre,

est un classique du vitrail de la Renaissance. Adam

et Ève, déchus, sont maintenant les captifs

de Labor et de Dolor. Ils se traînent

devant un superbe décor en camaïeu bleu

montrant la cathédrale Notre-Dame de Rouen et

les toits de maisons de la ville. Cette fois, l'étendard

de la Justice, en berne sur sa hampe, est porté

par la Crédulité. Les sept péchés

capitaux, montés sur des animaux, suivent le

porte-étendard.

Enfin, le registre du bas est à la gloire de

la Vierge. David et Isaïe l'accompagnent sur son

char, dont les roues écrasent le démon.

Marie se présente ainsi en actrice du rachat

du péché originel, elle qui, nous disent

les Écritures, préexistant à la

création du monde, a été conçue

sans péché. Le char est tiré par

des anges, tandis que Moïse, la Vérité

et l'Hérésie ouvrent la route.

Derrière, les donateurs suivent le cortège.

Les historiens d'art ne savent pas exactement qui ils

sont. Des marchands? En tout cas, des roturiers car

leurs habits sont sobres. Au-dessus de leurs têtes

trône un magnifique camaïeu de la cathédrale

de Beauvais. Sont-ils originaires de cette ville?

Et, si oui, est-ce pour cette raison qu'ils ont commandé

la verrière à un atelier de Beauvais?

Il n'y a aucune certitude.

La Vierge, en tant que rédemptrice, occupe une

place centrale dans l'iconographie de ce vitrail. C'est

évidemment une réponse aux réformés

qui lui ôtent quasiment toute part dans la théologie

protestante. Le symbole est encore accentué par

la présence de l'Hérésie

et de la Vérité comme porte-étendards

en tête du cortège. Le sujet de cette verrière

était nouveau. Les peintres se sont d'une part

inspiré du dessin d'Albert Dürer, le

grand char de l'empereur Maximilien, ils ont aussi

inséré quelques cartouches pour expliquer

les scènes. Quoi qu'il en soit, le résultat

est digne de louanges. Des répliques en furent

faites, dont l'une, destinée à l'église

Saint-Nicolas de Rouen, se trouve dispersée en

Grande-Bretagne.

On regardera avec intérêt le chef d'œuvre

d'Engrand le Prince à l'église Saint-Étienne

de Beauvais

: un arbre de Jessé considéré comme

l'un des plus beaux de la Renaissance.

Source : Vitraux retrouvés

de Saint-Vincent de Rouen,

musée des Beaux-Arts de Rouen, 1995.

|

|

Le Triomphe de la Vierge ou le vitrail des Chars

Registre supérieur : la cathédrale de Rouen en

camaïeu bleu (Jean et Engrand le Prince, 1522-1524) |

Les animaux du paradis terrestre dans le registre supérieur

Vitrail des Chars, Jean et Engrand le Prince, Beauvais, 1522-1524 |

|

Le Triomphe de la Vierge : Marie, en tant que rédemptrice,

triomphe du Mal qui est écrasé par les roues.

Vitrail des Chars, registre inférieur

(Jean et Engrand le Prince, Beauvais, 1522-1524). |

Le triomphe d'Adam et Ève au paradis terrestre

Vitrail des Chars, registre supérieur

Adam et Ève, nus sur le char, portent haut l'étendard

de la Justice.

Pour le char et le cortège, les Le Prince se sont inspirés

de la gravure du «Grand char de l'empereur Maximilien»

d'Albert Dürer. |

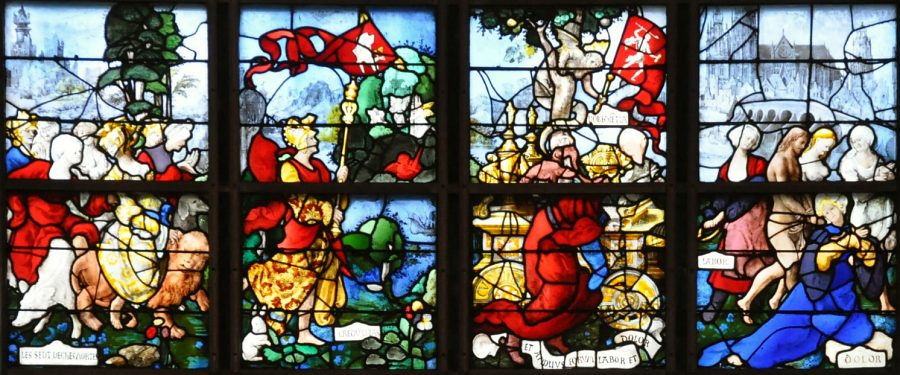

À DROITE ---»»»

Adam et Ève, captifs de Labor et Dolor, tirent

le char du Mal où trône l'arbre de connaissance.

Vitrail des Chars, registre du milieu (Le triomphe de

Satan)

Ce superbe vitrail illustre la page de couverture du volume

du Corpus Vitrearum sur les vitraux de Haute-Normandie. |

|

|

|

Le triomphe de Satan

Vitrail des Chars, registre du milieu

L'étendard de la Justice, en berne, est porté par la

Crédulité.

L'Arbre de la Connaissance a pris place sur le char. Autour de l'Arbre

s'enroule le démon. Il a pris la forme d'un serpent à

tête humaine. |

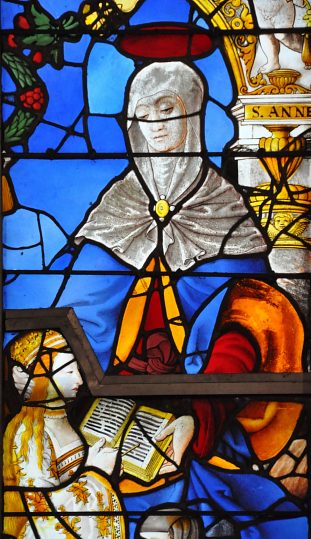

| 4 - VITRAIL DE

L'ARBRE DE SAINTE ANNE («Atelier Rouennais», 1520-1530) |

|

Vitrail de l'Arbre de sainte Anne

«Atelier Rouennais»

1520-1530

À DROITE ---»»»

La Vierge et l'Enfant

au centre du vitrail.

Vitrail de l'Arbre de sainte Anne |

|

Le vitrail

de l'Arbre de sainte Anne rappelle la disposition

de l'Arbre de Jessé. Il veut illustrer la descendance

d'Anne au travers (selon la Légende dorée

de Jacques de Voragine) de ses trois mariages. Au bas de l'Arbre

se trouve sainte Anne instruisant la Vierge, fille qu'elle

a eu avec Joachim. Elle s'est ensuite mariée avec Cléophas,

dont elle a eu Marie Cléophas (à droite), puis

avec Salomé, dont elle a eu Marie Salomé (à

gauche). Sainte Anne est donc entourée de ses trois

filles. On a donc affaire à une représentation

des trois Marie.

Au niveau supérieur, la Vierge se tient au centre,

portant l'Enfant Jésus dans ses bras. À gauche,

on trouve les enfants de Marie Cléophas (mariée

à Alphée) : Simon, Joseph le Juste, Jacques

le Mineur et Jude ; à droite, les enfants de Marie

Salomé (mariée à Zébédée)

: Jacques le Majeur et Jean l'Évangéliste. Cinq

de ces six demi-frères seront apôtres du Christ.

Tous ont la même grand-mère, sainte Anne. Jésus

et ces cinq apôtres sont donc cousins au premier degré.

Il s'agit bien sûr d'une généalogie tirée

de la Légende dorée, avec sa part inévitable

d'invention. Inutile d'ajouter que des érudits, dès

le Moyen Âge, ont rejeté cette descendance. Vraie

ou pas, elle doit être prise avec respect : grâce

à elle, des artistes ont pu réaliser des chefs-d'œuvre.

On peut voir les statues des trois Marie sur le portail sud

de la collégiale Saint-Vulfran

à Abbeville.

Les originaux ont été détruits par la

guerre de 40, mais des copies ont été montées

en 1998.

Bien que la descendance de sainte Anne ait été

un thème assez fréquent à la fin du Moyen

Âge, il est rare de le voir illustré avec autant

d'ampleur. Dans les draperies et les gestes, on y sent l'influence

du maître hollandais Arnoult de Nimègue

(qui avait séjourné à Rouen peu avant

la création des vitraux de Saint-Vincent).

Sources : Vitraux

retrouvés de Saint-Vincent de Rouen, musée

des Beaux-Arts de Rouen, 1995 + La Légende dorée

de Jacques de Voragine.

|

|

|

Les trois Marie : Marie Salomé, sainte Anne (avec la Vierge)

et Marie Cléophas.

Vitrail de l'Arbre de sainte Anne

«Atelier Rouennais», 1520-1530 |

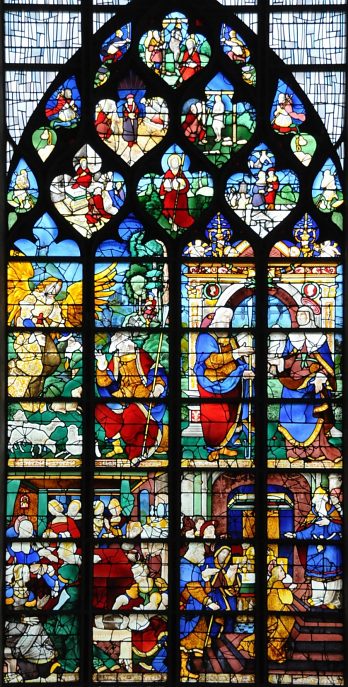

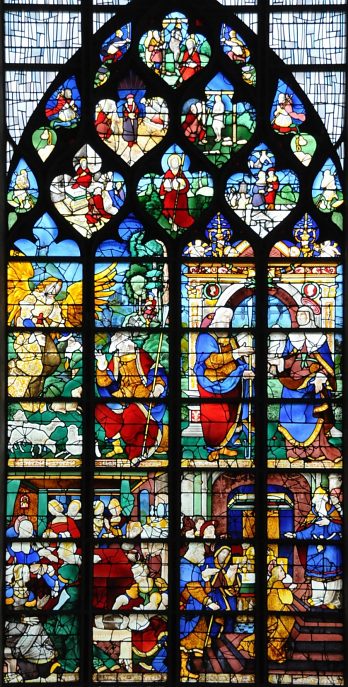

| 5 - VITRAIL DE

LA VIE DE SAINT JEAN-BAPTISTE (Engrand Le PRINCE, Beauvais,

1525-1526) |

|

Vitrail de la vie de saint Jean-Baptiste

Engrand le Prince

Beauvais, 1525-1526 |

|

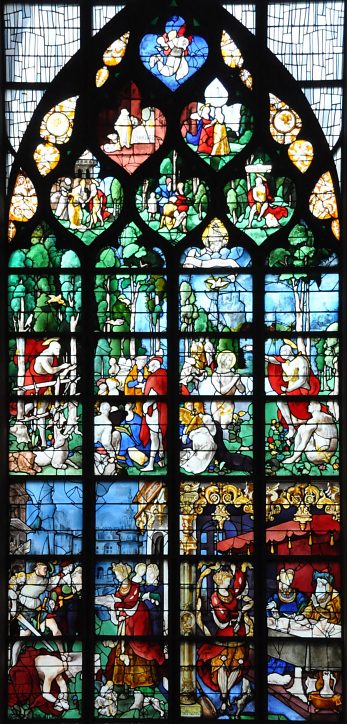

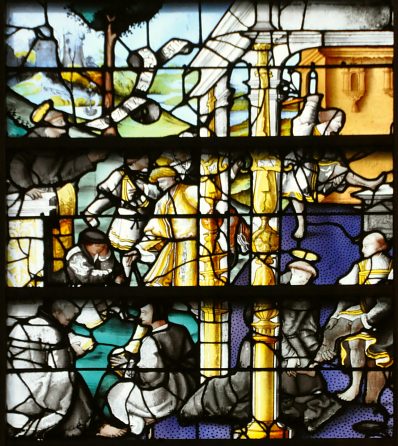

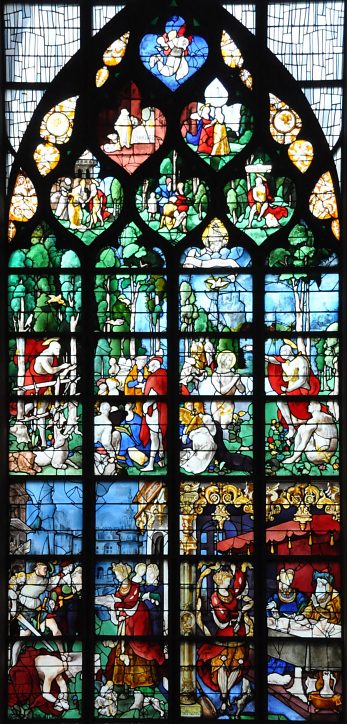

Le vitrail

de saint Jean-Baptiste est un chef d'œuvre

d'Engrand le Prince, indiscutablement l'artiste le

plus doué de cette famille de peintres verriers de

Beauvais. L'histoire commence par le tympan avec les premiers

épisodes de la vie de Jean : Annonce à Zacharie,

Visitation, Départ de Jean de la maison de

ses parents pour le désert ; Première

prédication. Sur les deux registres au-dessous,

Engrand Le Prince développe les quatre phases capitales

de sa vie ou liées à elle. En haut, devant un

riche arrière-plan : la Prédication,

puis le baptême du Christ. Le superbe décor

bleuté (où figurent encore quelques éléments

d'architecture) lie les deux scènes. Au-dessous, deux

compositions célèbres (et légèrement

refaites à cause des bouche-trous) : la Décollation

et la Présentation de la tête du Baptiste

à Hérode et Hérodiade.

Voir l'église Saint-Jean-Baptiste

à Saint-Jean-d'Angély

pour connaître le pourquoi de la décollation

de Jean et le rôle de ses remontrances à Hérode

Antipas.

Quelques parties de ce vitrail ne sont pas d'origine. Dès

le XVIe siècle, on eut à refaire la tête

du Christ dans la scène du baptême. D'après

les sources, la tête originale aurait pu être

brisée lors du saccage de Rouen par les protestants

en 1562. Enfin, retouche plus importante (due aux nombreux

bouche-trous) dans deux panneaux du registre inférieur

: celle de la Présentation de la tête de Jean

à Hérode et Hérodiade par Salomé.

La danse de Salomé, accompagnée de rubans qui

volètent, est une «création» de

l'atelier Duhamel-Marette à Évreux en 1869.

Cette création est dénigrée par les historiens

d'art pour deux raisons. D'une part, elle ne correspond pas

à l'iconographie (Salomé présente en

effet la tête sur un plateau et ne danse pas) ; d'autre

part, l'atelier Marette avait sous la main, dans l'église

de Pont-Audemer, une fort bonne imitation de la scène

perdue d'Engrand le Prince. En effet, cette célèbre

verrière a été copiée par d'autres

peintres verriers normands dès son exposition dans

l'église Saint-Vincent. Ainsi, en 1535, Mausse Heurtault

en fit une réplique (jugée très correcte

par les historiens) pour l'église Saint-Ouen de Pont-Audemer.

D'autres églises de Haute-Normandie possèdent

des imitations de cette verrière, preuve que la «griffe»

d'Engrand le Prince servait de source d'inspiration et d'émulation

au niveau d'une région.

Source : Vitraux retrouvés

de Saint-Vincent de Rouen,

musée des Beaux-Arts de Rouen, 1995.

|

|

Registre supérieur du vitrail de la vie de saint Jean-Baptiste

par Engrand le Prince (1525-1526)

Le lion en bas à gauche est marqué par l'influence de

Dürer.

La tête du Christ dans la scène du baptême a été

refaite au XVIe siècle. |

La Décollation de Jean-Baptiste et la Présentation de

la tête du saint à Hérode et Hérodiade.

Vitrail de la vie de saint Jean-Baptiste par Engrand le Prince (Beauvais,

1525-1526).

Registre inférieur. |

Tête de Salomé.

Vitrail de la vie de saint Jean-Baptiste par Engrand le Prince

Cette tête de Salomé, ainsi que tout le personnage en

train de

danser, est une création de l'atelier Duhamel-Marette en 1869. |

Salomé attend, avec son plateau, la tête de Jean-Baptiste.

Vitrail de la vie de saint Jean-Baptiste par Engrand le Prince (1525-1526),

registre inférieur

Le grand artiste qu'était Engrand Le Prince n'a lésiné

sur rien : le camaïeu bleu du bâtiment

sur la gauche fait apparaître des personnages sur les balcons

afin que tout le décor soit animé.

|

Hérode et Hérodiade reçoivent la tête de

Jean-Baptiste présentée sur un plateau par Salomé.

Vitrail de la vie de saint Jean-Baptiste par Engrand le Prince (1525-1526),

registre inférieur

Dans tout ce registre, Engrand le Prince emploie le jaune d'argent

pour les vêtements

des deux personnages principaux de l'histoire : Hérode et Salomé. |

La Décollation de Jean-Baptiste (partiel)

Vitrail de la vie de saint Jean-Baptiste par Engrand le Prince (1525-1526),

registre inférieur

La magnificence des architectures d'arrière-plan et les personnages

qui les animent

font partie intégrante de la marque de fabrique d'Engrand le

Prince. |

Jean quitte la demeure de ses parents, Première prédication

Vitrail de la vie de Jean-Baptiste par Engrand le Prince (1525-1526),

détail du tympan. |

| 6 - VITRAIL DES

ŒUVRES DE MISÉRICORDE (Jean et Engrand LE PRINCE,

Beauvais, vers 1525) |

|

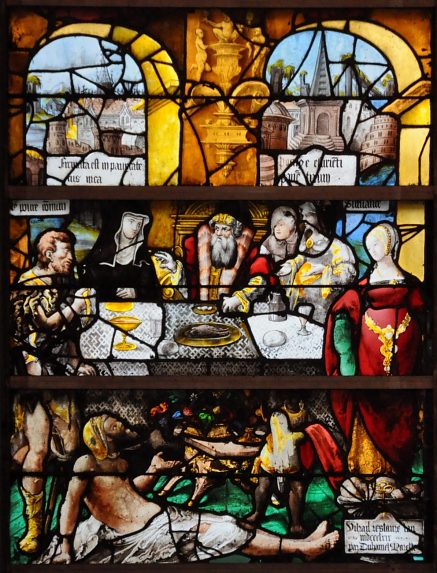

Vitrail des Œuvres de Miséricorde

par Jean et Engrand le Prince

(Beauvais, vers 1525) |

|

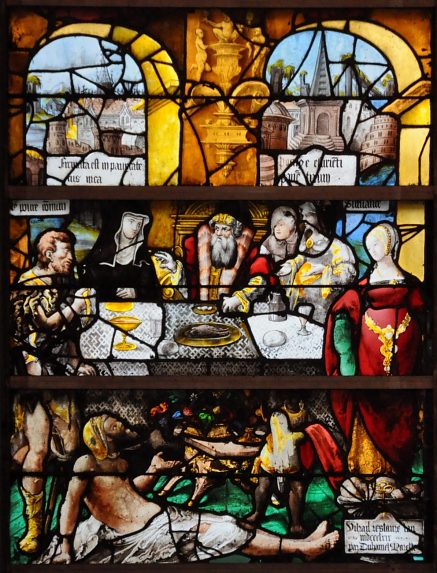

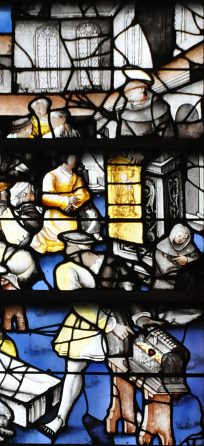

Le

vitrail des Œuvres de miséricorde

possède une iconographie peu commune. Quatre

tableaux allégoriques illustrent les bienfaits

de la Charité. Jean et Engrand Le Prince

y déploient tout leur talent dans des panneaux

hauts en couleurs. Celui du bas a subi une restauration

après le saccage de Rouen par les protestants

en 1562. Et l'atelier Duhamel-Marette fit une restauration

générale en 1869.

Les registres regorgent d'inscriptions nommant les personnages

ou expliquant ce qu'ils font : le thème devait

être difficile à cerner.

Le registre du bas est une allégorie du Mauvais

riche. Celui-ci a pris place au centre de la table,

habillé d'un manteau au col de fourrure très

luxueux. À droite, on voit Suffisance,

debout, dans sa belle robe rouge aux manches vertes

; à gauche se tient une nonne (les Le Prince

voulaient-ils rappeler par là que les couvents

étaient riches?). Trois pauvres tendent la main

et se font rabrouer. Le quatrième, Lazare, est

étendu par terre, au premier plan. Lui aussi

tend la main ostensiblement.

Le registre du dessus montre la punition de l'ingratitude.

La cause des riches, en vêtements luxueux, est

défendue par Pitié auprès

du Christ, qui refuse de s'apitoyer sur leur sort :

une inscription porte la mention : «Qu'ils souffrent

de la faim comme les chiens». Dans ce panneau,

les riches sont clairement désignés comme

des ingrats. Une inscription à la base les appelle

d'ailleurs «les riches ingrats». Cette notion

d'ingratitude est ici surprenante. Qu'ont fait les

---»»» Suite à droite

|

|

|

|

Le Mauvais riche

Vitrail des Œuvres de Miséricorde

par Jean et Engrand le Prince (Beauvais, vers 1525) |

|

---»»»

pauvres pour ce riche? En quoi est-il leur débiteur?

Il faut connaître la mentalité des gens

du Moyen Âge à partir du XIIe siècle

et le sens qu'on y donnait alors au mot pauvreté.

Pour ce faire, on se reportera au développement

proposé ci-dessous.

Disons simplement que l'existence des indigents était,

d'une certaine manière, considérée

comme la source de la fortune des riches. Un riche qui

ne pratiquait pas la charité était donc

un ingrat : il ne rendait pas aux pauvres ce que les

pauvres lui avaient donné eux-mêmes. Sur

la gauche, la Mort perce un riche de sa lance.

Au registre au-dessus, Richesse, une femme élégante

parée d'une robe peinte au jaune d'argent., repousse

Nécessité qui mendie pour ses enfants.

Derrière, Charité secourt des pauvres,

dont un boiteux. Au premier plan, à droite, une

scène plus ambiguë : Aumône

éteint le feu qui menace Péché.

Ce symbole se traduit aisément : le secours

aux pauvres réduit le pouvoir du Malin en ôtant

les hommes secourus à son influence.

Au registre supérieur enfin, le Christ , sous

un dais richement décoré, promet de nourrir

tous ceux qui viennent à lui. Ce panneau n'est

pas reproduit en gros plan dans cette page.

Source : Vitraux retrouvés

de Saint-Vincent de Rouen,

musée des Beaux-Arts de Rouen, 1995.

|

|

«««---

À GAUCHE

Le Festin du Mauvais riche

Vitrail des Œuvres de Miséricorde

par Jean et Engrand le Prince (Beauvais, vers 1525) |

|

|

|

Le Festin du Mauvais riche

Vitrail des Œuvres de Miséricorde par Jean et Engrand

le Prince (Beauvais, vers 1525)

Le Mauvais riche rabroue les mendiants. Sur la droite, Dame Suffisance

ne porte que mépris à la scène.

|

|

La pauvreté

au Moyen Âge occidental.

Le sens du mot «pauvreté» a évolué

au XIIe siècle, époque marquée par un

important progrès technique et un enrichissement global

de la société. Jusque-là, la pauvreté

était conçue comme la rançon du péché,

comme un châtiment ; la richesse, regardée comme

une faveur divine qui permettait de faire l'aumône,

acte qui s'était presque institutionnalisé.

Certains grands nobles traînaient en permanence derrière

eux une douzaine de pauvres qu'ils nourrissaient. Ainsi ils

respectaient leurs obligations envers les pauvres et les opprimés.

On trouve dans le XIIe siècle occidental une situation

qui rappelle celle de ce début du XXIe : le progrès

technique entraîne l'enrichissement de ceux qui entreprennent,

mais multiplient les pauvres. L'Église aussi s'enrichit,

et de là naît le scandale. Comment imiter le

Christ quand on vit dans l'opulence? L'accroissement du nombre

des «laissés-pour-compte de la croissance»

(comme on dirait aujourd'hui) et la nécessité

de ne pas s'écarter de l'idéal évangélique

vont changer les mentalités.

André Vauchez, dans son ouvrage La spiritualité

du Moyen Âge occidental, écrit que «cette

conception ritualiste de la charité fit place à

une volonté de lutter efficacement contre la misère

et surtout d'entrer en contact direct avec les pauvres.»

S'occuper de la veuve et de

---»»»

|

|

|

---»»»

l'orphelin avait été à la source

de l'idéal chevaleresque. Désormais il faut

aussi s'occuper de ceux qui sont regardés comme des

victimes de l'injustice (on dirait aujourd'hui de l'injustice

sociale) et ils sont légions : mendiants, errants,

prostituées, malades, lépreux, etc. Mais André

Vauchez souligne aussi que la pauvreté, à cette

époque, ce n'était pas seulement manquer d'argent,

c'était aussi manquer de protection, être abandonné

à soi-même. Faire l'aumône à un

mendiant dans la rue n'était plus suffisant. Il fallait

le prendre en charge, c'est-à-dire créer des

maisons où on pourrait l'accueillir. D'où la

floraison d'établissements de bienfaisance, d'«hôpitaux»,

souvent ouverts par des mains privées. Les léproseries

vont ainsi se multiplier dans tout l'Occident chrétien

dans les dernières décennies du XIIe siècle.

«La véritable charité consistait à

dépister les misères et à les soulager

par une organisation aussi efficace que le permettaient les

conditions de l'époque», écrit encore

André Vauchez. Parfois la charité allait encore

plus loin : on sortait un pauvre de sa misère en lui

trouvant du travail car la présence du pauvre, véritable

«vicaire du Christ» était regardée

comme salvatrice.

Globalement parlant, au cours du XIIe siècle la nature

de l'aumône se transforme : elle n'est plus un acte

méritoire, elle devient un geste de justice. Sous les

coups de boutoir des têtes pensantes du christianisme

de l'époque, comme saint Bernard, la conscience collective

ira même plus loin : le riche a le devoir de donner

parce que l'aumône est devenue un droit ; si le riche

ne donne pas, le pauvre a le droit de voler pour récupérer

son dû.

La verrière des Œuvres de Miséricorde

réalisée par les Le Prince assimile à

des ingrats les riches qui ne donnent pas (deuxième

registre en partant du bas). L'utilisation du mot «ingratitude»

peut étonner ici. Qu'ont donc fait les indigents pour

les riches? En remerciement de quoi doivent-ils recevoir de

l'argent? Nous avons vu plus haut que l'aumône en était

venue à être ressentie, par les mendiants, comme

un droit. Saint Bernard, cité par André Vauchez,

pousse l'affaire encore plus loin et précise clairement

le sous-tendu de la civilisation occidentale du XIIe siècle.

L'historien cite le saint qui apostrophe les riches en se

faisant le porte-parole des pauvres : «C'est notre vie

qui forme votre superflu. Tout ce qui s'ajoute à vos

vanités est un vol fait à nos besoins.»

Mentalité qui peut, replacée dans la bouche

des indigents, s'interpréter abruptement de la manière

suivante : «le fait que je vive vous permet d'être

riche, donc le fait de vivre doit me rapporter de l'argent.»

Au vu de la construction incessante, au cours des âges,

d'hospices, d'Hôtel-Dieu et de maisons spécialisées

pour s'occuper des pauvres, il est clair que cette mentalité

a peu ou prou perduré jusqu'au XIXe siècle.

On fera aisément le parallèle avec l'aide sociale

plus que généreuse de notre civilisation actuelle

où le fait de vivre signifie pour certains : «je

consomme, donc j'accrois vos bénéfices».

Avec la conclusion qui s'ensuit. Ce bouleversement des mentalités

fait du XIIe siècle une époque charnière

dans l'histoire de la mentalité occidentale.

Source : La spiritualité

du Moyen Âge occidental (VIIIe-XIIIe siècle)

d'André Vauchez, Collections Points, éditions

du Seuil.

|

|

L'inscription «Les Riches ingras» est à moitié

effacée.

Bas du panneau «La Pitié intercède pour les Riches

ingrats auprès du Christ»

Vitrail des Œuvres de Miséricorde

par Jean et Engrand le Prince (Beauvais, vers 1525) |

Dame Richesse repousse Dame Nécessité qui mendie pour

ses enfants (à gauche)

L'Aumône (Osmone) éteint le feu qui menace Péché

couché par terre (à droite)

Vitrail des Œuvres de Miséricorde

par Jean et Engrand le Prince (Beauvais, vers 1525). |

La Pitié intercède pour les Riches ingrats auprès

du Christ qui les repousse.

La Mort transperce un riche avec sa lance.

Vitrail des Œuvres de Miséricorde

par Jean et Engrand le Prince (Beauvais, vers 1525). |

| 7 - VITRAIL DE

SAINT ANTOINE DE PADOUE («Atelier Rouennais», vers

1530) |

|

Vitrail de saint Antoine de Padoue

«Atelier Rouennais», vers 1530

Son style est nettement marqué par l'influence des Le

Prince. |

À DROITE ---»»»

Vitrail de saint Antoine de Padoue

«Atelier Rouennais», vers 1530

1) Le Miracle du pied coupé ---»»»

2) Le Cœur de l'usurier (partie droite du panneau)

---»»»--»»»

On découvre le cœur dans la cassette, au milieu

des pièces d'or, tandis que la dépouille

n'a pas de cœur. |

|

|

|

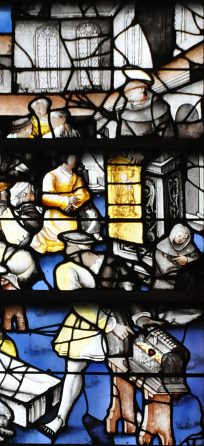

Le

vitrail de saint Antoine de Padoue est la

seule verrière parmi les treize de l'ancienne

église Saint-Vincent qui soit peinte en grisaille

et sanguine rehaussée de jaune d'argent. L'influence

des Le Prince y est manifeste : précision de

l'architecture, riches drapés avec plis et surplis,

et surtout abondance de jaune d'argent pour définir

les formes et affiner les modelés. Les historiens

n'expliquent d'ailleurs pas comment cette influence

a pu s'exercer : les Le Prince étaient en activité

à Beauvais et le phénomène d'imprégnation

du travail d'un maître par l'observation attentive

de ses œuvres n'était guère possible.

Les créateurs de cette verrière (comme

de celle de saint

Pierre vue plus haut, influencée elle aussi

par les Le Prince) avaient-ils été travailler

dans l'atelier de Beauvais? Question sans réponse.

Le vitrail de saint Antoine illustre trois des principaux

miracles attribués à ce saint. En bas,

on voit le Miracle de la mule. L'animal s'agenouille

devant une hostie consacrée au lieu de la manger.

Au-dessus : Prédication du saint aux funérailles

d'un usurier. Antoine de Padoue avait prédit

que l'on trouverait le cœur de cet homme, qui aimait

l'or plus que Dieu, dans sa cassette. On découvre

en effet son cœur au milieu des pièces d'or

de son coffre (image à droite ci-dessous) ; on

s'aperçoit aussi que sa dépouille n'a

pas de cœur. Registre suivant : le Miracle du

pied coupé (photo ci-dessous). Un homme a

frappé sa mère avec son pied. Antoine

conseille alors à ce fils indigne de couper ce

pied qui scandalise, ce que fait l'homme. Ému

et pris de remords, Antoine recolle le pied à

la jambe. Enfin, le registre supérieur dépeint

la Mort de saint Antoine. Le saint y est entouré

de moines et de proches.

Cette verrière possède beaucoup de plombs

de casse et l'appréciation de ses qualités

artistiques en est rendue difficile. Néanmoins,

elle a une caractéristique notable : les panneaux

sont une agrégation de plusieurs scènes

pour constituer une histoire. Ainsi, dans le panneau

du pied coupé, on distingue nettement, dans la

partie droite, l'homme qui se coupe le pied et, en bas,

le saint qui le recolle à la jambe.

On pourra se reporter à l'église Saint-Antoine-de-Padoue

au Chesnay, près de Versailles,

église achevée en 1900 et possédant

une très belle verrière des ateliers Lorin

à Chartres sur la vie de saint Antoine.

Source : Vitraux retrouvés

de Saint-Vincent de Rouen,

musée des Beaux-Arts de Rouen, 1995

|

|

|

|

|

Le Miracle de la mule

Vitrail de saint Antoine de Padoue

«Atelier Rouennais», vers 1530

En bas à gauche, deux donatrices agenouillées sont en

prière.

|

La Mort de saint Antoine de Padoue

Vitrail de saint Antoine de Padoue, «Atelier Rouennais»,

vers 1530. |

|

C'est souvent sur les vitraux

de la Renaissance que l'on trouve de très intéressants

dessins des vaisseaux de cette époque.

Voir le vitrail de la nef au palais

Jacques Cœur à Bourges.

|

|

La nef dans l'arrière-plan du «Miracle de la mule»

(Le haut du mât a été coupé.) |

|

| 8 - VITRAIL DES

SAINTS («Atelier Rouennais», 1520-1530) |

|

|

Le

vitrail des Saints est situé au-dessous

de celui de saint Antoine de Padoue, dans la même

verrière. Dans l'ancienne église Saint-Vincent,

ces deux vitraux étaient séparés.

Sur un plan général, les grandes figures

dont se compose le vitrail des Saints ont inspiré

les peintres verriers normands pour d'autres églises.

Les historiens d'art penchent pour une participation

de plusieurs artistes dans la conception de ce vitrail.

En particulier un détail retient l'attention

: le panneau du haut est enrichi d'un décor d'arrière-plan,

ce qu'on ne voit pas dans les deux autres. Certains,

faisant le parallèle avec un vitrail d'Arnoult

de Nimègue à Louviers, y voient une

influence déterminante de ce maître. Serait-ce

même un verrier formé par lui qui aurait

fait ce panneau? Les sources consultées font

mention d'une différence importante entre le

visage de saint Jacques (reproduit en gros plan à

droite) et le visage des autres personnages. «La

douceur qui émane du visage de saint Jacques,

modelé à la sanguine et à la grisaille,

provient d'un jeu de hachures très subtil qui

se confond avec le travail de putoisage et d'enlevés.

Sur les autres visages, traités uniquement en

grisaille, les hachures sont plus apparentes»,

lit-on dans l'ouvrage Vitraux retrouvés de

Saint-Vincent de Rouen sous la plume de Véronique

Chaussé et Laurence de Finance. Faut-il en conclure

à un quasi-partage des tâches entre verriers

au sein d'un même registre de scènes? Question

que posent nos deux auteurs et qui reste sans réponse.

Le registre inférieur du vitrail des Saints montre

sainte Anne instruisant la Vierge, et sainte Jean-Baptiste.

À leurs pieds, les donatrices. Registre du dessus

: un saint archevêque (probablement saint Claude)

et saint Nicolas, aisément reconnaissable. Le

registre supérieur représente saint Vincent,

patron de la paroisse, et saint Jacques le Majeur. L'arrière-plan

de ce panneau est orné d'un très bel arc

triomphal typique de l'art Renaissance.

Notons encore que le sac de Rouen par les protestants

en 1562 a ici laissé des traces puisque le visage

de Marie (photo ci-dessous) et le visage de la donatrice

de gauche (visible sur la photo générale

du vitrail) ont été restaurés après

cette date. On y trouve en effet des traces d'émaux,

technique inconnue au début du XVIe siècle.

Enfin, l'atelier Duhamel-Marette s'est chargé

d'une restauration globale au XIXe siècle.

Source : Vitraux retrouvés

de Saint-Vincent de Rouen,

musée des Beaux-Arts de Rouen, 1995.

|

|

L'Éducation de la Vierge et une donatrice

Vitrail des Saints, «Atelier Rouennais», 1520-1530.

Le visage de la Vierge, qui porte des traces d'émaux,

a été

restauré après 1562, année du saccage de

Rouen par les protestants. |

|

Vitrail des Saints

«Atelier Rouennais», 1520-1530.

Le registre supérieur trahit une forte influence de l'art

d'Arnoult de Nimègue. |

|

|

Saint Jacques Le Majeur

Vitrail des saints, «Atelier Rouennais», 1520-1530.

C'est le seul visage de la verrière à être

modelé à la sanguine et à la grisaille. |

L'Éducation de la Vierge

Vitrail des Saints, «Atelier Rouennais», 1520-1530.

Le visage de la Vierge, qui porte des traces d'émaux,

a été

restauré après 1562, année du saccage de

Rouen par les protestants. |

«««---

À GAUCHE

Gros plan sur l'arc triomphal Renaissance

Vitrail des Saints, «Atelier Rouennais», 1520-1530

Registre supérieur |

|

|

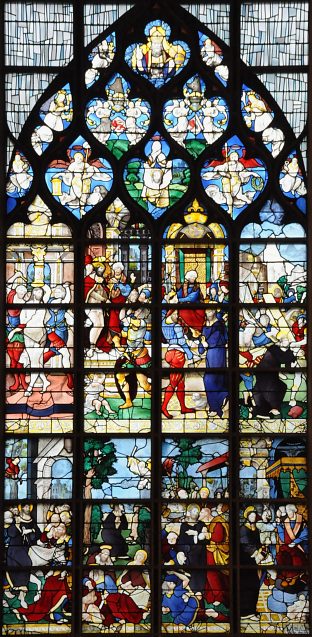

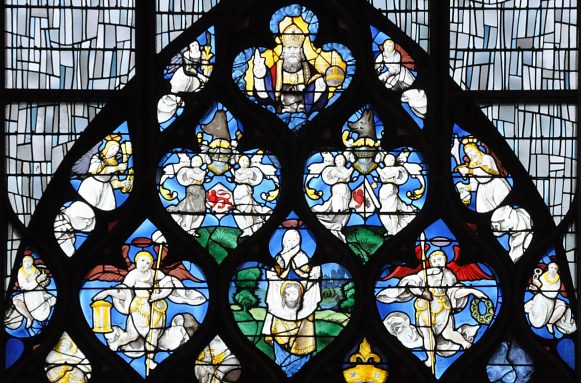

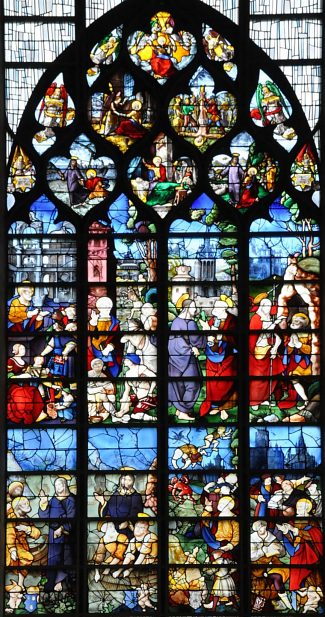

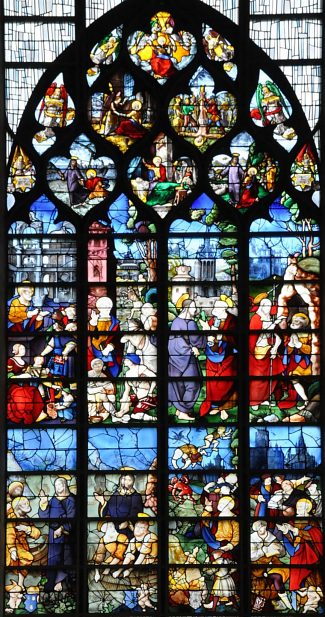

| 9 - VITRAIL DE

L'ENFANCE ET DE LA VIE PUBLIQUE DU CHRIST («Atelier Rouennais»,

1520-1530) |

|

Vitrail de l'Enfance et de la vie publique du Christ

«Atelier Rouennais», 1520-1530.

|

|

La

verrière de l'Enfance et de la vie publique du

Christ a été donnée

à la paroisse Saint-Vincent par l'une des grandes

familles rouennaises, les Roux de Bourgtheroulde. En

dehors d'objets qui rappellent l'environnement quotidien

(chien, cage en osier pour les tourterelles), le vitrail

se distingue par un travail tout en douceur sur les

visages, ainsi que par le soin apporté au rendu

des étoffes. Les deux registres font ressortir

trois couleurs dominantes : bleu, rouge et jaune d'argent.

Les zones verdoyantes, à l'arrière-plan,

sont tout juste perceptibles.

Au tympan, on peut voir une Annonciation, un

Christ de Pitié et, au milieu, la Vierge

et saint Jean. Dans le registre supérieur,

après un Couronnement de la Vierge, on

trouve les premières étapes de la vie

de Jésus : Nativité, Adoration

des mages et Présentation au Temple.

Registre inférieur : Fuite en Égypte,

Jésus parmi les Docteurs, Multiplication

des pains et Adieux de Jésus à

sa mère.

Source : Vitraux retrouvés

de Saint-Vincent de Rouen,

musée des Beaux-Arts de Rouen, 1995.

|

|

Couronnement de la Vierge, Nativité, Adoration des mages

et Présentation de Jésus au Temple.

Vitrail de l'Enfance et de la vie publique du Christ, registre

supérieur, «Atelier Rouennais», 1520-1530.

|

|

Fuite en Égypte, Jésus parmi les Docteurs, Multiplication

des pains et Adieux du Christ à sa mère.

Vitrail de l'Enfance et de la vie publique du Christ, registre inférieur.

«Atelier Rouennais», 1520-1530.

À noter que le visage de la Vierge dans les lancettes 1, 3

et 4 est le même. Le peintre verrier a utilisé le même

carton. |

La Vierge avec Jean et Marie-Madeleine ?

Vitrail de l'Enfance et de la vie publique du Christ. |

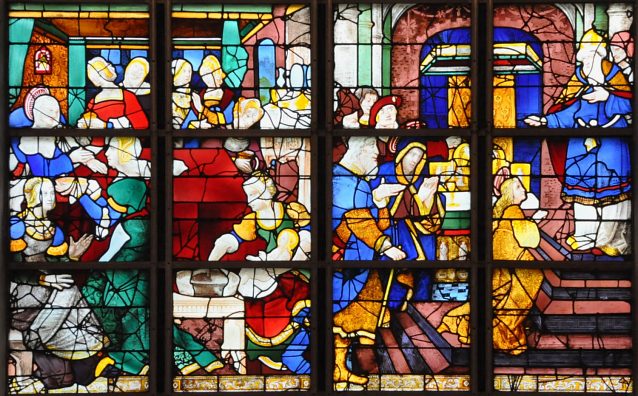

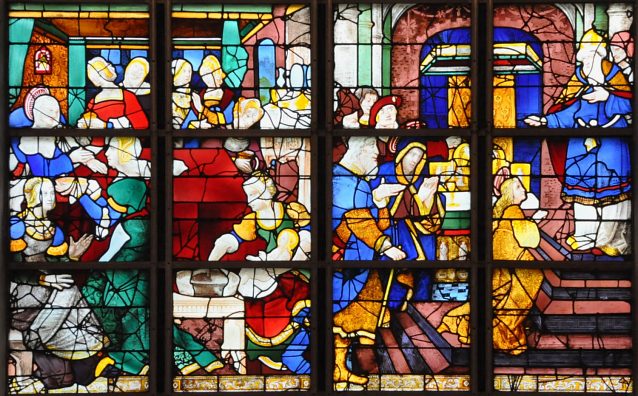

| 10 - VITRAIL DE

LA PASSION («Atelier Rouennais», 1520-1530) |

|

Vitrail de la Passion

«Atelier Rouennais», 1520-1530. |

|

Le vitrail

de la Passion, créé vers 1520-1530,

affiche les scènes classiques de cet épisode

bien connu du Nouveau Testament. Au registre inférieur,

l'Entrée du Christ à Jérusalem,

Jésus au jardin des Oliviers (la composition

générale du panneau est inspirée d'un

dessin de Dürer), le Baiser de Judas et la

Comparution devant Caïphe. Dans le panneau du Baiser

de Judas, on remarquera, au premier plan et tombant à

terre, la présence de Malchus, l'homme dont saint Pierre

coupe l'oreille droite. Au registre supérieur : la

Flagellation (peut-être aussi inspirée par

Dürer), Ecce homo, Comparution devant Pilate

et Portement de croix.

Au tympan, sainte Véronique présente le voile

de la sainte Face. De part et d'autre, des anges portent les

instruments de la Passion. Tandis que, au-dessus, d'autres

anges portent les armoiries des donateurs (on aperçoit

une tête de sanglier).

Le Christ est toujours vêtu de violet, à l'exception

de la scène de l'Ecce homo. Son habit, toujours

très simple, contraste avec ceux, nettement recherchés,

des soldats et des bourreaux. Au premier plan du registre

supérieur, deux figures attirent l'attention par leurs

couleurs éclatantes : le soldat dont l'armure est embellie

par le jaune d'argent ; et le soldat d'à côté

qui tient une hallebarde, bien dressé dans son costume

rouge et bleu à crevés. Enfin, notons que l'auteur

des cartons a inclus un chien dans chacun des deux registres.

Source : Vitraux retrouvés

de Saint-Vincent de Rouen,

musée des Beaux-Arts de Rouen, 1995.

|

|

Le tympan : les anges portent des instruments de la Passion et les

armoiries des donateurs.

Au centre, sainte Véronique présente la sainte Face.

Vitrail de la Passion, le tympan

«Atelier Rouennais», 1520-1530 |

Entrée dans Jérusalem, Jésus au jardin des Oliviers,

Le Baiser de Judas, Comparution devant Caïphe.

Vitrail de la Passion, registre inférieur. Un enfant joue avec

un chient en bas à droite.

«Atelier Rouennais», 1520-1530. |

Le baiser de Judas.

Vitrail de la Passion, registre inférieur

«Atelier Rouennais», 1520-1530. |

Flagellation, Ecce homo (la tête et le buste du Christ

datent de 1873), Comparution devant Pilate.

Vitrail de la Passion, registre supérieur

«Atelier Rouennais», 1520-1530. |

|

À DROITE ---»»»

Ecce Homo

Vitrail de la Passion, «Atelier Rouennais»,

1520-1530

L'armure du soldat menaçant est embellie avec du

jaune d'argent.

Par la fenêtre, on voit les murs de la forteresse

de Jérusalem dans le lointain. |

«««---

À GAUCHE

Le chien au pied du Christ dans la Comparution devant

Pilate. |

|

|

|

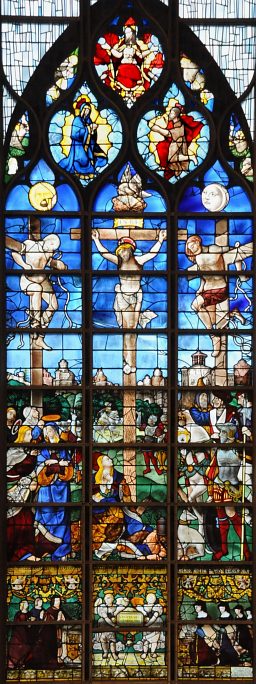

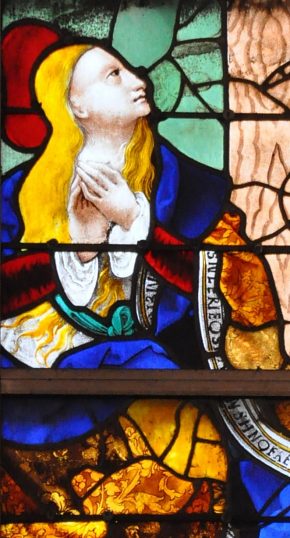

| 11 - VITRAIL DE

LA CRUCIFIXION («Atelier Rouennais», 1520-1530) |

|

Vitrail de la Crucifixion

«Atelier Rouennais», 1520-1530. |

|

Le vitrail

de la Crucifixion, daté de la décennie

1520-1530, offre un très bel ensemble chromatique.

La dominante bleue de la partie supérieure irradie

tout le tableau. Cette verrière a subi des dégradations

lors du sac de Rouen par les protestants en 1562. Elle a été

restaurée peu après, puis à nouveau en

1869 par l'atelier Duhamel-Marette. Ainsi, le bleu plus soutenu

au niveau des corps de Jésus et des deux larrons ne

correspond pas au bleu gris initial que l'on voit juste au-dessus

de l'architecture. De même, les têtes du Christ

et du mauvais larron (à droite) ne sont pas d'origine.

Au pied de la croix, Marie-Madeleine n'a pas un visage particulièrement

réussi, alors que celui de la Vierge est une merveille.

On lit ce détail technique dans l'ouvrage Vitraux

retrouvés de Saint-Vincent de Rouen à propos

de ce visage : «(...) le volume est obtenu par un lavis

de grisaille réchauffé de sanguine et modelé

de hachures parallèles ou entrecroisées. Seuls

quelques traits esquissent les yeux, les ailes du nez et la

bouche.»

Le soldat chamarré qui se tient debout à droite

(encore accompagné d'un chien) possède une caractéristique

digne d'être soulignée : son visage est bleu

pâle comme son casque ; le tout est peint sur la même

pièce de verre. Sa belle armure est obtenue par la

grisaille, rendue vivante par les enlevés, et rehaussée

de jaune d'argent. On remarquera en passant le beau travail

sur la fusée de l'épée (terme usuel pour

désigner la poignée.)

Source : Vitraux retrouvés

de Saint-Vincent de Rouen,

musée des Beaux-Arts de Rouen, 1995.

|

|

La Vierge, saint Jean et Marie-Madeleine au pied de la croix

Vitrail de la Crucifixion

«Atelier Rouennais», 1520-1530.

À droite, le visage de la Vierge, qui est une vraie merveille,

contraste avec celui de Marie-Madeleine qui n'est pas très

plaisant.

On peut voir un visage similaire de Marie-Madeleine dans un vitrail

Renaissance de la Mise

au tombeau à l'église Saint-Romain

à Rouen. |

La Vierge et saint Jean

Vitrail de la Crucifixion, «Atelier Rouennais»,

1520-1530. |

Le merveilleux visage de la Vierge est esquissé de quelques

traits.

Son voile est orné d'un large galon qui tombe très

bas.

Vitrail de la Crucifixion, «Atelier Rouennais»,

1520-1530. |

|

Marie-Madeleine au pied de la croix

Vitrail de la Crucifixion, «Atelier Rouennais»,

1520-1530. |

Le soldat romain

Vitrail de la Crucifixion, «Atelier Rouennais»,

1520-1530

Le casque et le visage sont peints sur le même verre. |

Le Christ et les deux larrons.

Vitrail de la Crucifixion, «Atelier Rouennais»,

1520-1530.

Les têtes du Christ et du mauvais larron (à droite)

ne sont pas d'origine, de même que le bleu soutenu de

la partie supérieure. |

|

Les donateurs sous une suite de rinceaux obtenus au jaune d'argent.

Vitrail de la Crucifixion,, «Atelier Rouennais», 1520-1530

|

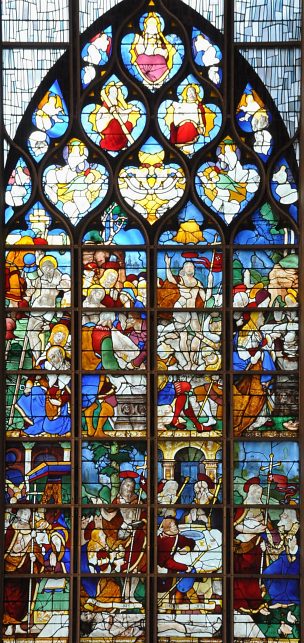

| 12 - VITRAIL DE

LA VIE GLORIEUSE DU CHRIST («Atelier Rouennais»,

1520-1530) |

|

Vitrail de la Vie Glorieuse du Christ.

«Atelier Rouennais», 1520-1530. |

|

Le

vitrail de la Vie Glorieuse du Christ clôt

le cycle de la Passion. Bien qu'étant

sorti lui aussi de l'«Atelier Rouennais»

dans la décennie 1520-1530, il ne brille pas

du même lustre que les deux précédents.

L'ampleur de la grisaille sur les deux registres lui

donne un aspect un peu terne. Son côté

le plus marquant est la présence d'un transi

au soubassement : le donateur est figuré mort,

allongé, et son corps est rongé par les

vers. Cette prégnance de la mort est une expression

habituelle de la foi à la fin du Moyen Âge.

Le registre supérieur présente : la

Descente de croix, la Mise au tombeau, la

Résurrection et les Saintes Femmes au

tombeau. Les sources citées rappellent que

la disposition de la Mise au tombeau suit de près

une œuvre sur cuivre de Dürer, la Petite

Passion. Au registre inférieur : Apparition

de Jésus à sa mère, Apparition

à sainte Madeleine, le Repas à

Emmaüs et l'Incrédulité de

saint Thomas. La scène des pèlerins

d'Emmaüs bénéfice d'une belle architecture

d'arrière-plan enrichie de fins détails,

à la manière de Dürer. Une arcade

en anse de panier ornée, à droite et à

gauche, de deux médaillons typiques de la Renaissance,

s'ouvre sur les lambris gris-vert d'un plancher. Le

reste du décor, dont la fenêtre et la vitre,

est en camaïeu bleu.

Si l'on regarde de près tous les visages dans

les deux registres, on verra que le peintre verrier

a utilisé, à deux reprises, le même

carton pour plusieurs personnages. La tête de

saint Thomas, dans la scène de l'Incrédulité,

est identique à celle de l'homme de profil dans

la Mise au tombeau ; la tête de sainte

Madeleine dans l'Apparition est tirée

du même dessin que la tête de la sainte

dans les Saintes Femmes au tombeau. C'est sans

doute par souci d'économie.

Source : Vitraux retrouvés

de Saint-Vincent de Rouen,

musée des Beaux-Arts de Rouen, 1995.

|

|

La Descente de croix, la Mise au tombeau, la Résurrection,

les Saintes Femmes au tombeau.

Vitrail de la Vie Glorieuse du Christ, «Atelier Rouennais»,

1520-1530

La tête de la Vierge, dans la Descente de croix, date

de 1870. |

|

Apparition du Christ à sa mère, Apparition du Christ

à la Madeleine, le Repas à Emmaüs, l'Incrédulité

de saint Thomas.

Vitrail de la Vie Glorieuse du Christ, «Atelier Rouennais»,

1520-1530. |

| 13 - VITRAIL DE

SAINT-VINCENT («Atelier Rouennais», 1520-1530) |

|

Vitrail de Saint Vincent

«Atelier Rouennais», 1520-1530. |

|

---»»»

Suite du vitrail de Saint Vincent

cet artiste «le maître

du martyre de saint Vincent». Trois

exemples en gros plan sont donnés

à droite.

L'ensemble de la verrière a été

fortement restauré dès la

première moitié du XVIe siècle,

puis à nouveau après 1562,

et encore en 1869 par l'atelier Duhamel-Marette.

Source : Vitraux

retrouvés de Saint-Vincent de Rouen,

musée des Beaux-Arts de Rouen, 1995.

|

|

|

|

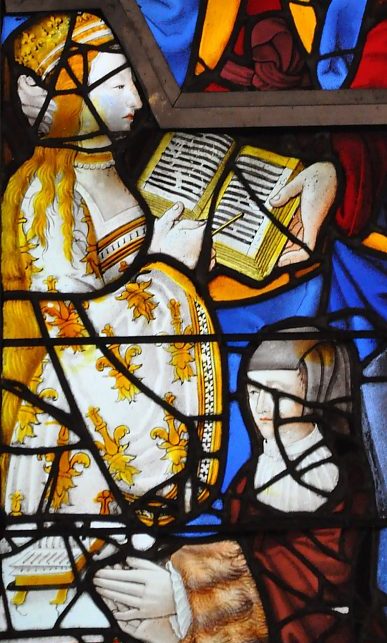

Le

vitrail de Saint-Vincent frappe,

de prime abord, par le contraste entre la

dominante bleu et blanc du tympan et la

dominante brun orangé des deux registres.

Il s'en dégage une beauté

d'ensemble «qui, nous disent les sources,

le fit retenir pour le cartulaire de Saint-Vincent

au milieu du XVIe siècle et, en 1840,

Eugène Delacroix en a levé

quelques croquis.»

Les deux registres de ce très beau

vitrail illustrent les épisodes donnés

par la Légende dorée

de Jacques de Voragine (à l'exception

de l'écrasement du saint par la vis

d'un pressoir). On lit, en bas, le Jugement

de Vincent et Valère, puis le

Martyre de saint Vincent ; en haut,

la Mort de saint Vincent écrasé

par la vis d'un pressoir, le Jet du corps

de saint Vincent dans la mer, et l'Exposition

du corps de Vincent aux bêtes sauvages.

Le tympan est illustré de litanies

de la Vierge.

Ce vitrail est marqué par quelques

prouesses techniques : une frise de personnages

fabuleux au soubassement et des ornementations

peu fréquentes dans les vêtements.

Ainsi, l'orfroi de la chape de Valère

est orné d'une Vierge à l'Enfant

dans la baie où Vincent et Valère

sont conduits en prison. Enfin, on admirera

le travail du peintre verrier dans les visages

à la grisaille. L'historien du vitrail,

Jean Lafond, a d'ailleurs surnommé

---»»»

Suite en bas à gauche

|

|

Visage d'un personnage du bateau qui jette le corps

de saint Vincent à la mer (registre supérieur)

Vitrail de Saint Vincent, 1520-1530. |

|

Saint Vincent est écrasé sous la vis d'un

pressoir, Mort de saint Vincent, Prodiges du corps de

saint Vincent :

Son corps est jeté à l'eau, lesté

d'une meule, puis livré aux bêtes sauvages

et protégé par un corbeau.

Vitrail de saint Vincent, 1520-1530. |

|

La

vie de saint Vincent est donnée

par La Légende dorée du moine

Jacques de Voragine (XIIIe siècle). Pour

être exact, ce n'est pas le récit

de la vie d'un homme, c'est la suite ininterrompue

des tortures que lui infligent ses bourreaux,

du moins telle que la rapporte l'histoire.

Vincent vit dans l'empire romain à l'époque

des empereurs Dioclétien et Maximien. Il

est diacre et aide le vieil évêque

Valère dans sa charge : parlant bien, il

assure le prêche à sa place. Mais

Dacien, le gouverneur romain, entend que l'un

et l'autre renient leur religion. Il les fait

arrêter et les laissent mourir de faim en

prison. Plus tard, les croyant presque morts,

il les fait amener devant lui. Surpris et furieux,

il les découvre «pleins de santé

et de joie». À nouveau, ils refusent

de renier leur foi. Dacien, toujours plus irrité,

envoie Valère en exil, tandis que Vincent

est immédiatement mis au supplice.

Étendu sur un chevalet, on lui rompt tous

les membres. Comme le gouverneur vient le provoquer

sur l'état pitoyable de son corps, Vincent

en sourit et répond à un Dacien

exaspéré par sa résistance

: «Insensé, plus tu crois te fâcher

contre moi, plus en réalité tu as

pitié de moi. Laisse-toi donc aller à

toute ta malice ! Tu verras que, avec l'aide de

Dieu, j'aurai plus de pouvoir dans les supplices

que toi en me suppliciant !» Alors Dacien

excite les bourreaux à plus de cruauté.

Ils enfoncent des peignes de fer dans les côtes

du saint (panneau ci-dessous). Le sang coule de

partout, les entrailles sortent d'entre les côtes.

Vincent repousse toujours les appels à

la raison et répond : «Langue empoisonnée,

je ne crains pas tes tourments ; mais ce qui m'effraie,

c'est que tu feignes d'avoir pitié de moi.

Car plus je te vois furieux, plus grand est mon

plaisir. Garde-toi de rien atténuer aux

supplices que tu me prépares afin que j'aie

plus d'occasions de te montrer ma victoire !»

Le supplice change alors de nature. On prépare

un gril pour l'y rôtir. Vincent y monte

de lui-même [rappelons que tous ses membres

ont été rompus] et s'offre généreusement

au feu. Les bourreaux lui enfoncent des pointes

enflammées dans la chair (panneau ci-dessous),

on jette du sel dans les flammes pour accentuer

ses brûlures. Ses entrailles [ou ce qu'il

en reste après le précédent

supplice] sont transpercées et se répandent

autour de lui. Mais saint Vincent, «immobile

et les yeux levés au ciel», invoque

le Seigneur.

Dacien le fait jeter, les pieds liés, dans

un cachot bien sombre dont le sol est jonché

de pointes de fer acérées. Mais

une lumière immense pénètre

le cachot, les fers se changent en fleurs et l'odeur

du parfum se répand. Des anges viennent

soulager la peine du supplicié et chantent

avec lui. Ses gardiens, d'abord épouvantés,

se convertissent.

Dacien, comprenant qu'il est vaincu, ordonne de

laisser Vincent se reposer : il veut continuer

les supplices quand il aura repris des forces.

Mais le saint rend l'âme peu après.

Déçu et voulant sa vengeance, le

gouverneur fait étendre le corps du supplicié

dans un champ pour y être dévoré

par les bêtes sauvages et les oiseaux de

proie (panneau ci-dessus). Mais les anges descendent

du ciel pour protéger le corps tandis qu'un

corbeau gigantesque chasse les prédateurs

à ---»»»

|

|

|

Personnage et architecture

dans le bateau qui jette le corps

de saint Vincent à la mer (registre supérieur).

Vitrail de Saint Vincent, 1520-1530. |

Personnage près du corps martyrisé de saint

Vincent

Vitrail de Saint Vincent, 1520-1530. |

Le martyre de saint Vincent

Vitrail de saint Vincent, 1520-1530. |

|

---»»»

grands coups d'ailes. Alors Dacien fait jeter

le corps à la mer pour qu'il y soit cette

fois dévoré par les poissons (panneau

ci-dessus), mais le corps refuse de couler. Il

est porté par les vagues jusqu'au rivage

où une pieuse femme, aidée de ses

frères chrétiens, pourra l'ensevelir

solennellement...

La vie de saint Vincent est l'un des contes les

plus typiques de l'inventivité presque

sado-masochiste de certains moines du Moyen Âge.

Comme on dirait aujourd'hui, pour construire cette

histoire à dormir debout, il y a des moines

un peu pervers qui ont dû «s'éclater».

Source : La Légende

dorée

de Jacques de Voragine, traduction de Teodor Wyzewa,

éditions Diane de Selliers. Toutes les

parties entre guillemets sont extraites du texte

de Teodor Wyzewa.

|

|

|

Comparution de saint Vincent devant le proconsul Dacien, Condamnation

de Vincent et Valère qui sont conduits en prison, deux

épisodes du martyre de saint Vincent.

On remarquera une Vierge à l'Enfant peinte sur l'orfroi

de la chape de Valère dans la baie où Vincent

et Valère sont conduits en prison.

Enfin, il ne faut pas oublier non plus de jeter un coup d'œil

à la frise du soubassement et à ses personnages

fabuleux.

Vitrail de saint Vincent, 1520-1530. |

Gros plan sur la frise du soubassement du vitrail de saint Vincent

Vitrail de Saint Vincent, 1520-1530. |

Documentation : Panneaux dans la nef +

«Les verrières de l'église Sainte-Jeanne

d'Arc», Itinéraire du Patrimoine

+ «La place du Vieux-Marché et le martyre de Jeanne

d'Arc» d'Olivier Chaline, éditions Charles Corlet

+ «Vitraux retrouvés de Saint-Vincent de Rouen»,

édité par la Ville de Rouen à l'occasion

de l'exposition de 1995-1996

+ «La spiritualité du Moyen Âge occidental»

d'André Vauchez, collections Points, éditions

du Seuil. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|